Кураторские стратегии работы с мотивами сна в выставочном проекте

Кураторские стратегии работы с мотивами сна в выставочном проекте

Когда вы в последний раз выходили с выставки с ощущением, что «будто только что проснулась»? В голове остаются обрывки образов — тёмная комната, абстрактные картины, извилистые коридоры, лица, которые уже не получается ясно вспомнить. Мы называем это «сновидческой атмосферой», но редко задаём вопрос: кто её выстраивает — художник или куратор?

Сегодня мотивы сна кажутся в искусстве привычными: призрачный свет и тени, деформированные интерьеры и инсталляции, фразы, будто выпавшие из сновидений… Обычно их обсуждают на уровне отдельных произведений и биографии автора. В этой работе я предлагаю сместить фокус: посмотреть, как куратор сознательно работает с мотивами сна — от отбора и группировки работ до организации пространства и текста — и как эти решения незаметно формируют опыт зрителя, в том числе на уровне подсознательных реакций.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Выставки и кураторы 3. Заключение 4. Библиография 5. Источники изображений

Концепция

В данном исследовании мотивы сна рассматриваются одновременно как элементы художественного образного строя и как структурные компоненты выставочного проекта. Внутри отдельных произведений они проявляются в виде устойчивых визуальных мотивов — ночных интерьеров, спящих фигур, повторяющихся комнат и коридоров, размытых границ между телом и пространством. На уровне экспозиции те же мотивы сна понимаются как часть кураторских решений: через отбор и монтаж работ, их соседства, организацию пространства, света, звука и текста куратор выстраивает такую конфигурацию, в которой образный «сонный» ряд произведений и структура показа взаимно усиливают друг друга. В рамках этой конфигурации мотивы сна задают специфический режим восприятия, соединяющий визуальный язык работ и опыт пребывания зрителя в выставочном пространстве.

2020 Asia Digital Art Exhibition

Главной задачей и исследовательской гипотезой работы является анализ того, каким образом кураторы используют мотивы сна и сновидческие структуры при построении выставочного проекта. Рассматриваются пространственные, визуальные и текстовые стратегии, с помощью которых образы сна — повторы, разрывы, лабиринтообразные маршруты, полуосвещённые зоны, размытые границы между телом и пространством — интегрируются в экспозицию и начинают определять режим восприятия. Особое внимание уделяется тому, как «сновидческая» логика монтажа работ и организации залов влияет на характер кураторского высказывания и на то, как зритель проживает выставку на уровне не только осознанных интерпретаций, но и подсознательных реакций.

Yuichi Hirako «Landscape Beyond Ideals»

Использование мотивов сна в кураторской практике формирует иной тип выставочного взаимодействия, в котором сновидческая образность и структура становятся значимыми элементами визуального языка и пространственной композиции экспозиции. Сновидческие приёмы не выступают здесь случайным эффектом или побочным результатом, а функционируют как намеренный кураторский жест: через игру повторов и смещений, смену темпа, чередование открытых и замкнутых пространств куратор расширяет границы традиционного понимания выставки как нейтрального «контейнера» и приближает её к опыту погружения в сконструированное состояние полусна, в котором соединяются художественные образы и телесный опыт зрителя.

TFAM’s annual solo exhibition, «The Sound of the Dead,» is on display at the Taipei Fine Arts Museum.

Выставки и кураторы

«We Treasure Our Lucid Dreams. The Other East and Esoteric Knowledge in Russian Art 1905–1969»

Garage Museum, Moscow, 2020

«We Treasure Our Lucid Dreams. The Other East and Esoteric Knowledge in Russian Art 1905–1969»

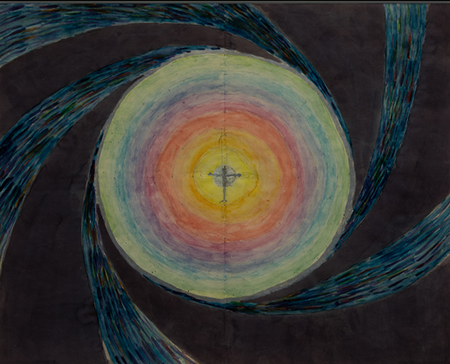

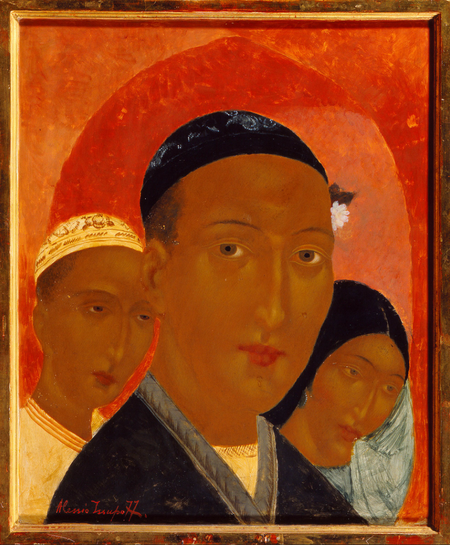

Выставка «We Treasure Our Lucid Dreams. The Other East and Esoteric Knowledge in Russian Art 1905–1969» объединяет свыше 150 произведений и архивных материалов, посвящённых эзотерическим практикам и «тайному знанию» в русском искусстве на периферии модернизма. Прослеживается путь от дореволюционного духовного подъёма через сталинские репрессии к более тихому, скрытому продолжению этих традиций.

Катя Иноземцева & Андрей Мисьяно

Катя Иноземцева & Андрей Мисьяно

«We Treasure Our Lucid Dreams. The Other East and Esoteric Knowledge in Russian Art 1905–1969» Garage Museum, Moscow, 2020

В экспозиции выделяются три типа пространства: «святыня», «архив» и «музей».

Все стены покрыты плиссированной тканью и имеют разную степень наклона в каждом из типов залов.

В совокупности три типа пространства образуют «сновидческую триаду» — от сакрального опыта через работу с памятью и архивом к историческому нарративу.

Вертикальные складки усиливаются светом и создают ощущение лёгкого дрожания и «невесомости» пространства.

Наклон стен нарушает привычную ортогональность: у зрителя слегка смещается телесное и визуальное чувство опоры.

Работы и документы воспринимаются не как отстранённые объекты на вертикальной стене, а как образы, будто вырастающие из плоскости сна и слегка «нависающие» над зрителем.

Andrei Bely. A Picture of Theocracy (Priests’ Conspiracy), The Riddle of the Sphinx for an Ancient Man, undated. Watercolour on paper, Russian State Archive of Literature and Arts

Andrei Bely, Meditation drawing, from the convolute Angeloi, 1913–1914. Gouache on paper. Rudolf Steiner Archive, Dornach, Switzerland

Из «документов, архивных шкафов и рукописей» к «завершённым живописным и графическим образам» выстраивается путь, напоминающий движение от сырого материала подсознательного к более ясным, оформленным образам.

Andrei Bely, The Line of My Life. Plan and Explanatory Notes. Handwritten document. Russian State Library. 1918

Alexei Isupov. Older Brother (Three Faces, Uzbeks) & Porcelain Seller, 1921. Tempera on board, 60×50 cm © Vasnetsov Brothers Art Museum, Kirov

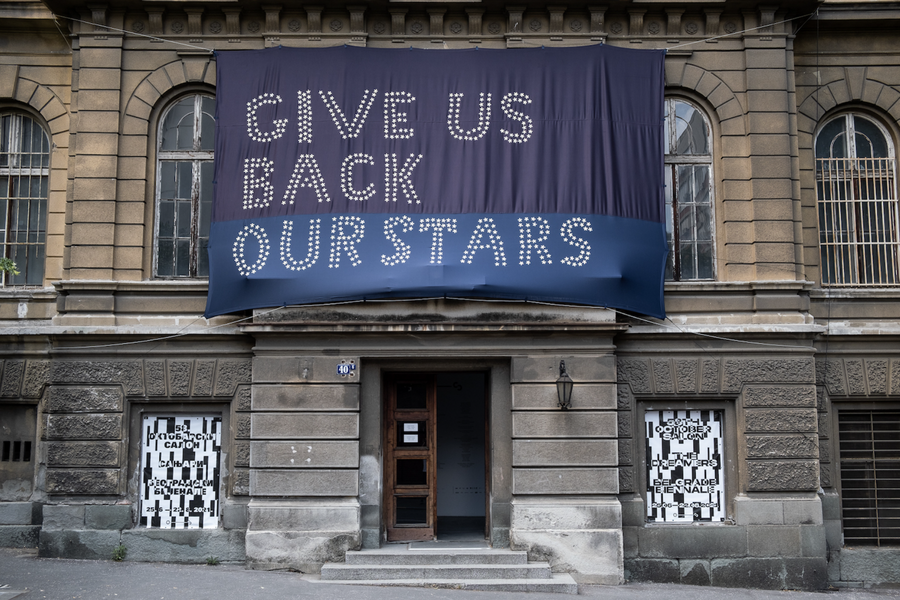

«THE DREAMERS»

58th October Salon, Belgrade Biennial 2021

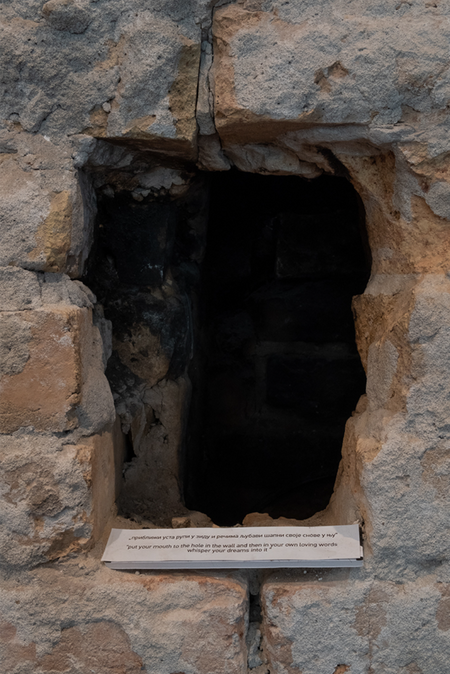

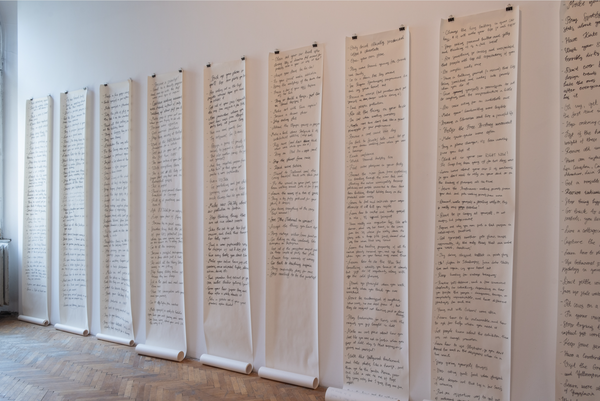

Биеннале «THE DREAMERS», объединяет 64 художников и рассматривает сон как метафорическое пространство свободы, в котором привычные категории, правила и роли могут быть переосмыслены. Подчеркивая фундаментальную роль сновидений в формировании человеческого опыта в разных эпохах и культурах, выставка трактует мир сна как вневременное и универсальное пространство, способное преодолевать политические, культурные, языковые, гендерные, религиозные и выразительные границы.

Dreamers Library

Andrea Baccin & Ilaria Marotta

Visual October Salon

THE DREAMERS. Installation view at the 58th October Salon, 2021. Photography by Nemanja Kneževic, Courtesy of Marguerite Humeau and CLEARING, New York/Brussels.

THE Dreamers, Wong Ping, The Ha Ha Ha Online Cemetery Limited, 2019

Используя узкий проход и предельную повторяемость, куратор превращает безобидную игрушку в навязчивое окружение; зритель, идущий по оси между стенами, одновременно чувствует себя наблюдаемым и зажатым — возникает характерное для сновидений смешение комического и пугающего.

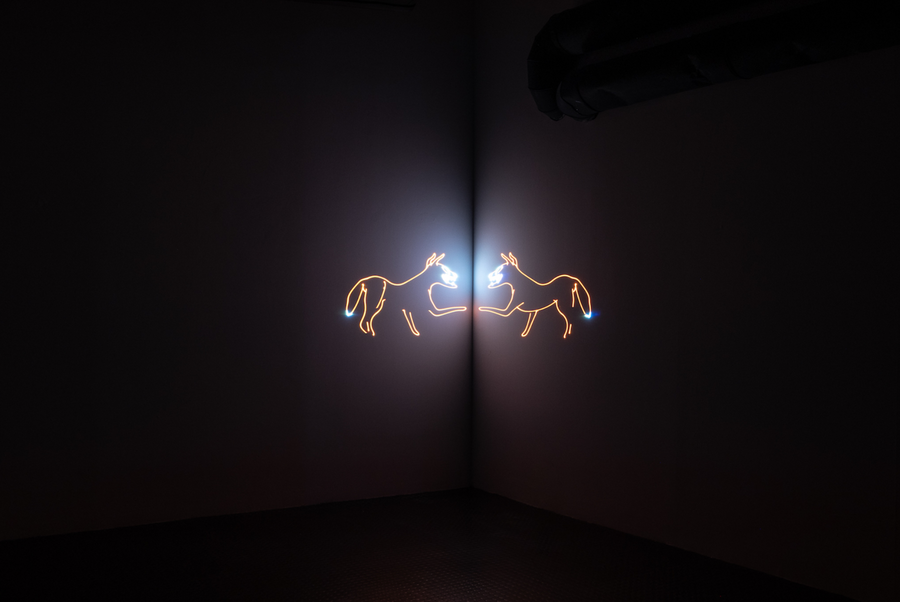

Invernomuto, Black Med, Beograd, 2021

Nadežda Kirćanski, nista spec 1.0/not much 1.0, 2018. Site-sensitive ambient installation & Marija Avramovic/Sam Twidale, Sunshowers, 2018. Real-time animation.

1. Свет • Зелёный световой шнур течёт по полу, создавая мягкий контур; • Резкие тени от растений и кресел превращают обычный интерьер в сцену. → Свет не освещает, а задаёт сновидческий тон пространству.

2. Растения • В обоих случаях крупные комнатные растения выступают как живые персонажи; • В первом — они переплетены с техникой, во втором — растут в центре кольцевой скамьи, вокруг которой располагается зритель.

3. Взаимодействие с человеком • Провода и свет ведут зрителя к центру инсталляции; • Круглая скамья предлагает сесть и стать частью композиции.

THE DREAMERS. Installation view at the 58th October Salon, 2021. Photography by Nemanja Kneževic. Courtesy of Katja Novitskova.

Jordan Wolfson, ARTISTS FRIENDS RACISTS, 2019–2020

Детские мультгерои застряли в круглых экранах, как повторяющийся кошмар.

Ряды круглых голографических экранов и белых перчаток выстраиваются в аккуратную «временную шкалу», которая одновременно напоминает стену видеонаблюдения: это и интерфейс игры, и поток разорванных воспоминаний. Куратор заставляет инсталляцию занять всю стену, помещая зрителя между позицией «объекта на экране» и «наблюдателя». Так переживается сновидческая двойственность — участие и подчинённость. Мотив сна проявляется в том, что привычные детские образы вырваны из контекста и бесконечно повторяются, обнажая скрытые страхи и предрассудки.

THE DREAMERS. Installation view at the 58th October Salon, 2021. Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris. Photography by Nemanja Knezevie.

Precious Okoyomon, Notes from the dream world, 2021. & Жан Мари Априу, Écume Métallique, 2018. Алюминий

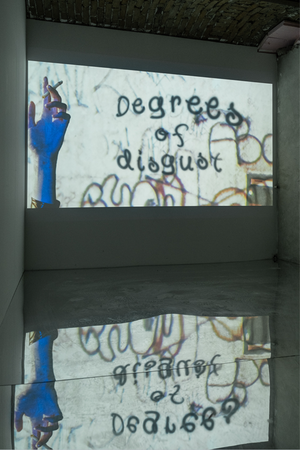

Sanja Copic, It is important that you are aware of everything at all times (expanded), 2021. Performance and installation.& Will Benedict, Degrees of Disgust, 2019. Video loop. 5.

Dream Rooms: Environments by Women Artists 1950s–Now

China, HongKong, M+, 2025

Выставка Dream Rooms: Environments by Women Artists 1950s–Now в музее M+ в Гонконге представляет 12 иммерсивных «сред» (environments), созданных женщинами-художницами с 1950-х годов до наших дней. Название Dream Rooms не обозначает просто «картины о снах»; каждый environment — это «комната-сон», где пространство, звук, свет и тактильные ощущения слегка сбивают ориентацию зрителя и переводят его в состояние между бодрствованием и сновидением.

Andrea Lissoni

Andrea Lissoni

Red-thread «memory/dream» room with hanging strands and dresses (: Chiharu Shiota (Japanese-German), Infinite Memory, 2025. Commissioned by M+, Hong Kong.

Vaulted arches with prismatic/rainbow projections: Aleksandra Kasuba (Lithuanian-American), Spectral Passage, 1975. Reconstruction: Haus der Kunst München, 2023.

Pinaree Sanpitak (Thai), The House Is Crumbling, 2025. Commissioned by M+ for Dream Rooms: Environments by Women Artists 1950s–Now.

Fantasy Rhapsody

Между подушками и горообразной инсталляцией звук превращается в замедлившийся сон, оставляя быстрый ритм повседневности за порогом.

Участники вместе с Лю Цзюньхао отвечают пространству ударами, дыханием и импровизированными звуками — музыка растёт как сон из самого тела.

Куратор превращает зал во временное «звуковое убежище»: среди мягких конструкций люди слушают себя и других, находя общее звучание и тишину.

Tsuruko Yamazaki, Red (Mosquito Net Shape), 1956. Reconstruction of the Osaka National Museum of International Art, 1985.

1. Москитная сетка как скульптура Ямадзаки вырывает москитную сетку из контекста спальни и подвешивает её в зале как красный полупрозрачный «комнатный объём» — простой быт превращается в абстрактный контейнер для сна. 2. Красный фильтр сна Насыщенная красная ткань окрашивает всё вокруг и размывает контуры, как мир, который виден сквозь прикрытые веки: реальность остаётся, но становится эмоциональной, внутренней, почти сновидческой. 3. На границе входа и наблюдения Зритель кружит вокруг, словно рассматривая чужую кровать, в которую нельзя войти: тело отсутствует, но присутствие сна угадывается, и человек невольно проецирует туда собственные сновидения. 4. Кураторский акцент В новой экспозиции M+ работа показана как исторический пример «комнаты-сна»: кураторы подчеркивают переход от интимного женского пространства к публичному музею, где зритель сам становится частью хрупкой красной среды.

Judy Chicago. Feather Room, 1966. Reproduction at the Kunsthaus Munich, 2023.

1. Комната как внутренность сна Feather Room — это не «объект», а целиком заполненная перьями комната: мягкий, слегка пыльный воздух, отсутствие жёстких углов. Зритель попадает не в зал, а как будто внутрь чужого сновидения или утробы.

2. Мягкость вместо твёрдой скульптуры Чикаго заменяет привычный жёсткий музейный белый куб на хрупкую, рассыпающуюся среду: всё кажется временным, нестабильным, как образ, который вот-вот забудется после пробуждения. 3. Сон как коллективный опыт

Входя в Feather Room, зрители разделяют одну и ту же «мягкую» атмосферу — их одежда, тела, дыхание становятся частью инсталляции. Сон перестаёт быть только индивидуальной психической картинкой и становится общим, разделённым пространством.

Rhythm in a dream

Aleksandra Kasuba (Lithuanian-American), Spectral Passage, 1975/2025. Reconstruction at M+, 2025.

Сон превращён в доступное цветовое пространство: волнистые мембраны и градиентный свет делают зал сияющей «комнатой сна».

Тело становится ключом ко сну: участники тянутся, бегут, вращаются, «записывая» свои сны движением в поле света.

Зрение окружено слухом и осязанием: прикосновения к ткани, шум голосов и эхо превращают выставку в общую игру — в коллективное сновидение.

Marta Minujin. *J Revuelquese y viva! *, 1964. Reproduction at the Munich Art House, 2023.

Заключение

Сон выступает как кураторский метод, а не просто как тема

• We Treasure Our Lucid Dreams берёт «осознанный сон / эзотерическое знание» как оптику пересборки истории русского искусства: сон — ключ к чтению и структуре нарратива. • THE DREAMERS определяет сон как форму свободы и переосмысления реальности: сон — мировоззренческий фундамент кураторского высказывания. • Dream Rooms переводит сон в формат «входных сред»: сон — язык пространства и способ зрительского восприятия. Общее: во всех трёх случаях сон — это нижний слой кураторской логики, а не декоративная оболочка работ.

Нелинейность сна создаётся через разбиение пространства и пороги

• В Lucid Dreams три типа пространств («святилище / архив / музей») выстраивают прохождение между слоями сознания. • В THE DREAMERS зритель постоянно перескакивает между залами, медиумами и эмоциональными регистрами, как в городском сновидении. • В Dream Rooms маршрут составлен из отдельных «комнат-снов», соединённых дверями, коридорами, туннелями.

Общее: траектория зрителя проектируется как последовательность «сновидческих эпизодов» с ощущением перехода и скачка.

Работы собраны в «сеть скрытых связей», как структура сна

• Lucid Dreams связывает живопись, рукописи, архивы и артефакты в тайную духовно-историческую карту. • THE DREAMERS строит резонанс не причинно-следственный, а ассоциативный — через культурные и медиальные столкновения. • Dream Rooms соединяет исторические и современные женские environments в длинную, продолжающуюся линию «пространственных снов».

Общее: кураторская работа — это перевод разрозненных фрагментов в невидимый, но ощущаемый общий каркас.

Исследовательское обобщение кураторских стратегий и выводов

Сравнение трёх выставок показывает, что работа кураторов с «мотивами сна» основана не на иллюстрации сна как сюжета, а на проецировании состояния. Куратор здесь действует как режиссёр психических динамиков:

1. задаёт оптику (сон как новая история искусства / политическая свобода / сенсорная среда),

2. строит маршрут-переход через пороги и смену ритмов,

3. использует средние среды (свет, Ткань, звук, архивы, пустоты) в качестве инструментов подсознательного воздействия,

4. связывает произведения в ассоциативную сеть, где смысл рождается у зрителя «изнутри».

Сделайте правильный вывод: если цель — «сновидческая» выставка, то ключевое решение лежит не в выборе «сонных» работ, а в монтаже их отношений и переживаний зрителя. Сын в современном кураторстве — это технология мягкого перевода человека в другое состояние восприятия, где и память работает так же активно, как и рационально.

Библиография

1. Haus der Kunst München (ed.). Inside Other Spaces: Environments by Women Artists 1956–1976. Munich: Hirmer Verlag, 2023.

2. Morineau, Camille, and Lucia Pesapane (eds.). Women House. Paris / New York: Monnaie de Paris & The Monacelli Press, 2018.

3. Contemporary Lynx Magazine. «Dream Rooms: Environments by Women Artists 1950s–Now at M+, Hong Kong.» Contemporary Lynx (online art magazine), 2025.

Источники изображений

1. https://garagemca.org/exhibition/we-treasure-our-lucid-dreams-the-other-east-and-esoteric-knowledge-in-russian-art-1905-1969 2. https://flash---art.com/2021/08/the-dreamers-october-salon-belgrade-biennale/ 3. https://curamagazine.com/exhibitions/the-dreamers/ 4. https://www.mplus.org.hk/en/exhibitions/dream-rooms-environments-by-women-artists/