Художники «Русского Монпарнаса»: национальные мотивы в творчестве

Рубрикатор

Концепция

Обоснование выбора темы

Тема художников «Русского Монпарнаса» привлекла меня тем, что это редкий пример того, как национальная культура не просто переносится в другую страну, а действительно продолжает развиваться в новой среде. Париж начала XX века был центром модернизма, местом, где встречались самые разные художественные направления. Для художников русского зарубежья — Шагала, Гончаровой, Ларионова, Васильевой и Сутина — этот город стал пространством, в котором можно было одновременно сохранить связь с родной традицией и попробовать себя в совершенно новых формах европейского авангарда. Меня интересует, как именно русские мотивы жили в этих произведениях и почему они не растворились в западном контексте, а наоборот — стали его заметной частью.

Принцип отбора материала

Я выбрала именно этих пяти художников, потому что каждый из них по-своему представляет русскую культуру и воспринимает её через личный опыт эмиграции. У Шагала национальные мотивы проявляются через память о Витебске и еврейской культуре. У Гончаровой — через обращение к народному искусству, декоративности и иконописной традиции. У Ларионова — в интересе к лубку и примитиву, которые он переносит в театральное пространство. Васильева — важная фигура русской диаспоры в Париже, и её стиль показывает, как кубизм соединяется с духовным чувством формы. У Сутина — еврейская традиция и эмоциональная сила русской школы проявляются через экспрессию, напряжённость и трагическую чувственность. Таким образом, отбор строился не по принципу «самые известные», а по тому, насколько очевидно в их работах проявляется тема национальности и её трансформация.

Ключевой вопрос исследования

Как русские национальные мотивы — фольклор, духовность, иконописная пластика, народные сюжеты, память о родном доме — изменились и переосмыслились, когда художники оказались в парижской авангардной среде?

Гипотеза исследования

Моя гипотеза состоит в том, что русская традиция не была пассивным «багажом», который художники привезли с собой. Она стала активным источником, который позволил им выразить себя даже ярче, чем в России. Встреча с модернизмом не разрушила национальную художественную идентичность — наоборот, обогатила её. Благодаря этому русские мотивы стали частью международного языка авангарда и внесли вклад в развитие европейского искусства 1910–1920-х годов.

Принцип структурирования исследования

Структура исследования построена по художникам — каждый раздел посвящён одному автору, его стилю и способу работы с национальными мотивами. Такой подход помогает показать различия внутри одной эмигрантской художественной среды и проследить, как одна общая тема — «русская культурная память» — проявляется совершенно по-разному. В каждом разделе представлены ключевые произведения, выбранные таким образом, чтобы они наглядно демонстрировали связь с национальной традицией: через сюжет, цвет, технику, пластику или эмоциональную манеру письма.

Раздел I. Мир Шагала и память Витебска

Для Шагала национальный мотив — это не орнамент и не цитата из народной культуры, а личная память, связанная с Витебском, еврейской традицией и семейным укладом. Именно поэтому его «русская тема» всегда живая: она выражается через пространство, цвета, символы, через то, как устроен мир картины. В Париже этот внутренний мир не исчезает, а наоборот — становится основой для нового языка, который соединяет витебский фольклор, мистику, религиозные сюжеты и модернистские художественные приёмы.

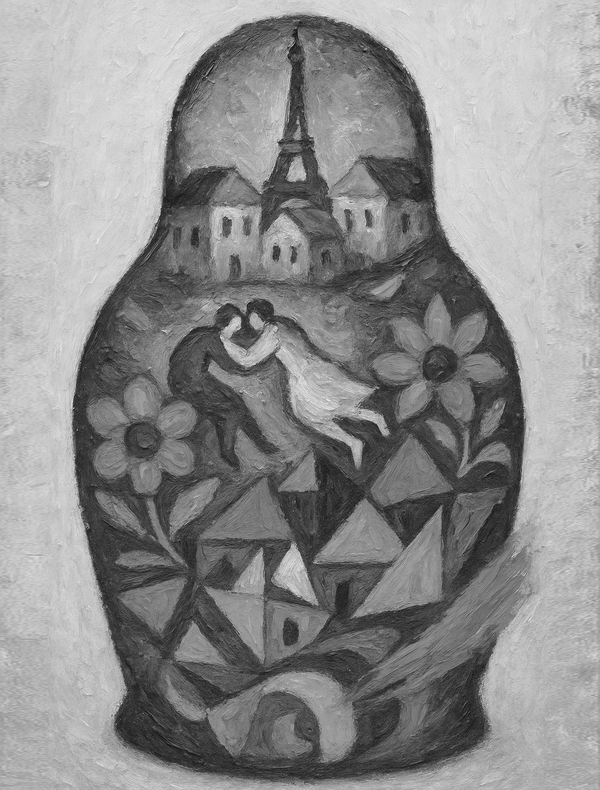

Над городом (1922-1923, М.Шагал)

В этой работе особенно заметно, как Шагал опирается на память о Витебске. Город внизу — это почти собранные в одну картинку фрагменты детства: дома, улицы, крыши, всё немного условное и нарочно упрощённое. Пара, летящая над городом, выглядит как образ внутреннего движения и одновременно связи с прошлым. Полёт здесь — не фантазия ради фантазии, а способ показать, что родной город остаётся с художником, даже когда он далеко. Через цвет и простые формы Шагал делает личный сюжет понятным зрителю, даже если тот никогда не был в Витебске.

Париж через окно (1913, М.Шагал)

Здесь видно, как Шагал совмещает своё прошлое и новый опыт. Париж за окном — яркий, чуть разорванный кубистическими приёмами, а внутри комнаты — предметы и образы, связанные с домашним ощущением. Кошка, двуликий персонаж, теплые тона — всё это напоминает о витебском укладе. Картина показывает состояние человека, который живёт между двумя мирами. Это и есть национальный мотив: не конкретный орнамент, а чувство связи с домом, которое остаётся, даже если внешняя среда полностью меняется.

Белое распятие (1938, М.Шагал)

В этой работе национальная тема проявляется в религиозных символах. Христос в талите напрямую связывает библейский сюжет с судьбой еврейского народа. Вокруг — сцены погромов, разрушенные дома и синагоги. Всё это Шагал показывает достаточно просто и прямолинейно, без сложных эффектов. Светлая палитра делает картину скорее молитвой, чем драмой. Здесь национальный мотив — это не декоративная деталь, а переживание своей культуры в трудный момент истории.

Раздел II. Народные мотивы Гончаровой

Гончарова — одна из тех художниц русского авангарда, кто особенно внимательно относился к народной культуре. В её работах заметны иконописные краски, плоскостность, упрощённые формы и орнаментальность. При этом она не просто цитирует традицию, а использует её как основу для собственного модернистского языка.

Продавщица апельсинов (1916, Наталья Гончарова)

В этой работе хорошо видно сочетание бытового сюжета и декоративности. Фигура продавщицы выглядит почти как персонаж из народной картинки: чёткий контур, яркие цвета, отсутствие глубокой перспективы. Народный мотив проявляется в обобщённости образа и в том, как художница намеренно упрощает детали, делая их ближе к лубку и иконописи.

Золотой петушок. Эскиз декораций (1914, Наталья Гончарова)

Этот эскиз напрямую связан с театром и русскими сказочными образами. Гончарова использует яркие плоскости и орнаментальные линии, которые напоминают народные росписи. Петушок — традиционный персонаж фольклора, и здесь он подан через декоративный ритм и насыщенный цвет, что подчёркивает её интерес к древнерусской художественной традиции.

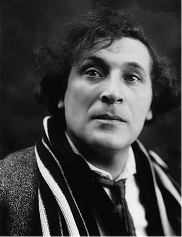

Испанка (1916, Наталья Гончарова)

Несмотря на иностранный сюжет, работа сохраняет гончаровскую манеру: плоскость, выразительный силуэт, яркие контрасты. Национальный мотив здесь — не в теме, а в стиле. Привычные приёмы народного искусства Гончарова переносит на «чужой» образ, показывая, что её художественный язык остаётся связанным с русскими корнями.

Дама в шляпе / Dame au chapeau (1913, Наталья Гончарова)

В этой работе снова видно, как декоративность становится ведущей. Портрет построен на крупных цветовых пятнах, упрощённой форме и орнаментальном ритме. Даже западный жанр — дамский портрет — превращается у Гончаровой в вариацию на тему иконописной плоскости и народной стилистики.

Раздел III. Театр и образы Ларионова

Ларионов в Париже сосредоточился на театральных проектах, прежде всего на работе для «Русских сезонов». Его эскизы к балетам хорошо показывают, как он соединял русские народные образы с новой европейской сценической культурой. Лубок, иконная плоскость и примитивная манера письма оказываются в центре его стиля, но вместе с этим заметно, как на него влияет парижский модернизм и сама атмосфера театра Дягилева.

Эскиз декорации «Русские сказки», постановка «Кикимора» (1915, Михаил Ларионов)

Лес. Эскиз декорации к балету «Русские сказки» (1916, Михаил Ларионов)

В декорациях Ларионов часто использует народные мотивы: яркие плоскости, крупные контуры, орнаменты, напоминающие росписи и вывески. Из-за этого пространство сцены выглядит как оживший лубок — всё немного условное, нарочито простое, с акцентом на ритм и цвет. Национальный мотив проявляется именно в этой «народности» формы, в смелой обобщённости и в отсутствии реалистичной перспективы. При этом влияние парижской среды видно в самом подходе к сцене: динамичные композиции, необычные ракурсы, усложнённая работа с движением. Это уже не просто лубок, а его модернистское переосмысление.

Эскизы костюмов к балету «Золотой петушок» (1914, Михаил Ларионов)

В костюмах Ларионова сохраняется та же связь с народной традицией — простые силуэты, яркие цветовые пятна, декоративные элементы, похожие на крестьянские узоры. Многие образы напоминают персонажей русских праздников, деревенских ритуалов или бытовых сценок. Влияние европейского искусства чувствуется в том, как он экспериментирует с геометрией и асимметрией. Ларионов смело упрощает тело до конструктивных элементов — это уже знакомые приёмы раннего модернизма, которые он вписывает в народный сюжет.

Раздел IV. Академия Васильевой и синтез форм

Мария Васильева в Париже стала не только художницей, но и организатором художественной среды: её Академия объединяла русских эмигрантов, помогала им работать и выставляться. Поэтому её творчество важно рассматривать именно в контексте смешения культур. В работах Васильевой видно, как она соединяет кубистические приёмы — разложение формы, геометрию, смещение перспективы — с очень «русским» чувством цвета и внутренней собранностью образа.

Кафе «Ротонда» (1917, Мария Васильева)

В этой картине Васильева показывает знаменитое парижское кафе, но делает это не в духе французских художников. Фигуры людей и интерьер разбиты на крупные цветовые плоскости, что напоминает кубизм, но палитра и плотное нанесение краски создают ощущение теплоты и почти иконной цельности. Национальный мотив здесь — в спокойной, неразорванной композиции и в том, как она удерживает внимание на человеческом присутствии, а не на форме ради формы.

Крыши Парижа (1915, Мария Васильева)

Хотя сюжет парижский, подача очень напоминает русские городские мотивы начала XX века. Васильева не стремится к точности — крыши выглядят как единая ритмическая поверхность с мягкими переходами цвета. Есть ощущение созерцательности, которое ближе к русской лирической традиции, чем к европейским авангардным экспериментам тех лет. Национальный мотив — в настроении и в спокойной, почти медитативной манере.

Танец (1919, Мария Васильева)

Эта работа показывает, как художница сочетает кубизм с духовным чувством движения. Фигуры не разрушены полностью, как у многих европейских кубистов. Напротив, движения остаются пластичными и цельными, а цвет работает на выражение эмоционального состояния. Внутренняя собранность формы напоминает о русской иконной пластике, где жест всегда значим. Здесь национальная тема проявляется через гармонию, а не через эксперимент ради эксперимента.

Раздел V. Эмоции и экспрессия Сутина

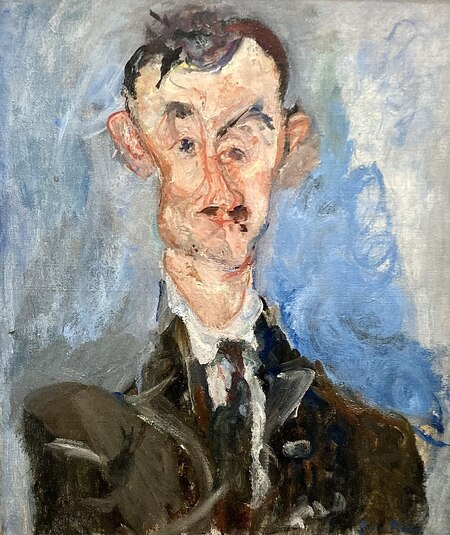

Сутин — один из самых эмоциональных художников русского зарубежья. Его манера резко отличается от других участников «Русского Монпарнаса»: он почти не использует прямых народных мотивов, но его связь с русской традицией чувствуется в напряжённости цвета, драматическом настроении и особеннo эмоциональном отношении к изображаемому. Даже обычные сюжеты — портрет, пейзаж, дорога — у него превращаются в переживание. Это делает его экспрессионизм не только европейским, но и глубоко личным, связанным с его еврейским происхождением и русской художественной школой.

Мужской портрет (Эмиль Лежен) (1922–1923, Хаим Сутин)

В этом портрете эмоции передаются через деформацию формы и напряжённые мазки. Лицо словно «движется», линии дрожат, цвет неровный и беспокойный — это создаёт ощущение внутреннего напряжения. Национальный мотив проявляется здесь не в деталях, а в самом подходе: Сутин, как многие художники русской традиции, пишет не внешность, а состояние души.

Вид на Сере (1921–1922, Хаим Сутин)

Пейзаж превращён в эмоциональный образ. Дороги, деревья и дома как будто «волнуются», всё пространство движется. Сутин использует яркие, неровные мазки и почти кричащий цвет. Этот подход напоминает русскую экспрессивность начала XX века, когда природа понималась не как фон, а как продолжение человеческих переживаний.

Пейзаж с фигурами — Сере (1922, Хаим Сутин)

Даже маленькие фигуры в этом пейзаже выглядят частью общего эмоционального состояния. Здесь нет реалистической глубины — всё собирается в единую, напряжённую массу цвета. Это типично для Сутина: он показывает мир не снаружи, а изнутри, через переживание. Национальный мотив — в драматизме и в том, как он «очеловечивает» пейзаж.

Вид на Кань (1924–1925, Хаим Сутин)

В этом пейзаже ещё сильнее ощущается экспрессия: линии кривые, цвета насыщенные, предметы будто наклонены. Такой способ изображения делает обычный вид почти трагическим. Можно увидеть влияние русской школы, где эмоциональность играет важную роль, и одновременно — европейского экспрессионизма, который Сутин впитал во Франции.

Заключение

Исследуя работы художников «Русского Монпарнаса», стало ясно, что национальные мотивы в их творчестве не исчезли после переезда, а наоборот — получили новое развитие. У каждого из художников эта связь проявлялась по-своему: у Шагала — через личную память и религиозные образы, у Гончаровой — через народную декоративность, у Ларионова — через лубок и театр, у Васильевой — в духовной цельности формы, у Сутина — в эмоциональной силе и драматизме.

Таким образом, ответ на ключевой вопрос исследования состоит в том, что русские мотивы в Париже не растворились в европейском авангарде, а стали частью его языка. Они не ограничились цитатами или орнаментом — это были живые переживания, привычные способы смотреть на мир и внутренние эмоциональные установки, которые художники перенесли в новую среду.

В этом смысле эмиграция стала не разрывом, а продолжением традиции. Благодаря сочетанию личного опыта, национальной памяти и новых художественных возможностей русская культура стала важной частью мирового модернизма, сохранив свою самобытность и одновременно расширив границы авангардного искусства.

ttps://musicseasons.org/nash-chelovek-na-monparnase/

Забытые герои Монпарнаса. Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители

Художники русской эмиграции: Андрей Толстой

«Мария Васильева. Чужая своя»