Хождение Богородицы по мукам — апокриф как зеркало народного милосердия

Слёзы Богородицы

«Помилуй грешников, Владыка, так как я видела и не могу переносить их мучений» [1].

«Хождение Богородицы по мукам» — один из самых трогательных древнерусских апокрифов. Он рассказывает, как Пресвятая Дева проходит по аду вместе с архангелом Михаилом и видит мучения грешников. Через этот путь раскрывается её образ не только как матери Христа, но и как матери всего человечества.

Самый ранний славянский перевод датируется XI веком.

Ад глазами сострадания

Путь вниз

Апокриф построен как видение: Богородица просит Михаила показать ей «все муки, какими мучится род христианский».

Структура диалогическая — вопрос и ответ, что позволяло переписчикам добавлять новые сцены, отражающие грехи их времени.

Текст переписывался особенно активно у старообрядцев в XVII–XVIII вв.

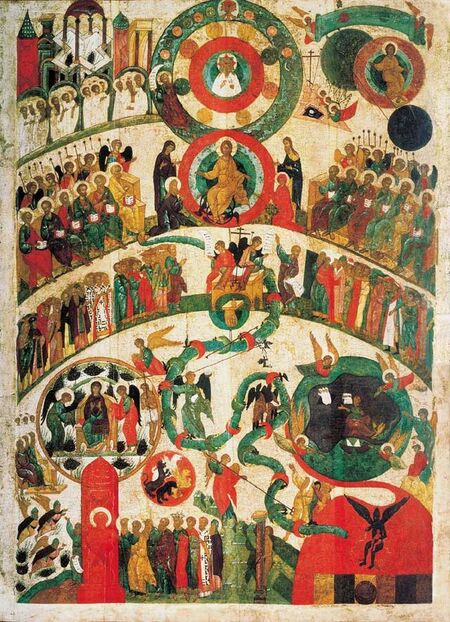

Топография ада

Ад изображён не как абстрактное место, а как страшно телесное пространство: огненные реки, смоляные волны, железные деревья с крюками. Каждое наказание символически связано с грехом: сплетники висят за языки, ростовщики — за ноги, лжецы — с головами в огне.

«Это те, Госпожа, которые, крест честной держа, ложно клялись силами честного креста…» [3].

Слёзы и сомнение

Богородица в «Хождении» не ограничивается ролью смиренной свидетельницы — она вступает в спор с архистратигом Михаилом и самим Богом, пытаясь оспорить неумолимость божественного суда. В её молитвах действительно звучит сомнение в справедливости установленного порядка: «Помилуй грешников, Владыка, так как я видела и не могу переносить их мучений, пусть буду и я мучиться вместе с христианами». Этот момент показывает, что сострадание Богородицы выходит за рамки канона и становится нравственным протестом против догмы возмездия

Божественная комедия

Богородица как заступница

Богородица трижды обращается к Богу с мольбой о грешниках, и в финале её настойчивость вознаграждается: души получают временное облегчение. После её молитв и заступничества «сошёл Господь с невидимого престола», услышал моления святых и объявил:

«Я даю вам, мучающимся день и ночь, покой от Великого четверга до святой Пятидесятницы». Эти слова становятся кульминацией повествования, выражая победу милосердия над неумолимостью суда. Богородица, ставшая «заступницей рода христианского», добивается того, чего не могли ни пророки, ни апостолы — частичного примирения между справедливостью и состраданием.

Голос народа

Как отмечает исследовательница О. В. Белоброва, апокриф «отражает народное понимание справедливости»: в аду оказываются не только «простые грешники», но и представители духовной и светской власти — «попы, князья, епископы». В тексте Богородица видит, как «иере́и… подвешены за края ногтей, от их голов исходил огонь и опалял их», а рядом мучаются «князья, епископы и патриархи, цари, не творившие волю Божию».

Такое изображение делает «Хождение» социально живым текстом: он обращён не только к вере, но и к человеческому чувству обиды и сострадания, к желанию увидеть справедливость, недостижимую на земле.

В апокрифе упоминаются имена языческих богов — Троян, Хорс, Велес, Перун — что редкость для христианского текста.

Мотив плача и покаяния

Мотив плача Богородицы сближает апокриф с народными духовными стихами — «Плачем Богородицы» и «Словом о Страшном суде». Как отмечал Е. М. Мелетинский, подобные тексты занимают пограничное положение между книжной византийской традицией и устной народной поэзией, соединяя «литургический плач» с «народным чувством сострадания».

В «Хождении» этот мотив становится центральным: Богородица «заплакала громким голосом», «подняла на ангела свои глаза» и «воскликнула со слезами: „Что вы сделали, несчастные, окаянные?“». Так апокриф становится частью фольклорного христианства — живого, эмоционального, близкого народу.

Милосердие сильнее закона

Суд и сострадание

И увидел Владыка моление святых, смилостивился ради Сына своего единородного…» [1].

Финальная сцена — вершина текста: Богородица и все святые молят Бога о пощаде. Милость всё же побеждает — не навсегда, но хоть на время.

Это показывает древнерусское понимание: даже в аду остаётся место для надежды.

Философия слёз

Этот апокриф перекликается с идеей Достоевского: страдание очищает, но любовь выше суда. Не случайно Иван Карамазов вспоминает именно «Хождение Богородицы» — как текст, где Бог подвергается сомнению ради человека. Здесь начинается философская линия русского сострадания.

«Я не бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять.» [7]

Жанровая уникальность

«Хождение Богородицы по мукам» соединяет в себе элементы апокрифа, фольклорного повествования и видения. Исследователи отмечают, что этот текст прошёл путь от византийской книжной традиции к народной культуре, где был переосмыслен как рассказ о милосердии и заступничестве.

Здесь сострадание становится не просто мотивом, а главной движущей силой мира: именно благодаря мольбам Богородицы грешники получают покой «от Великого четверга до святой Пятидесятницы».

Плач сильнее огня

«Молю тебя, Господи, чтобы я могла мучиться с христианами, ибо они дети сына моего» [1].

«Хождение Богородицы по мукам» — не просто описание ада, а человеческий манифест сострадания. Этот текст показывает, что даже Бог может быть тронут слезами. А главное — что материнская жалость способна победить даже вечный суд.

Библиография

1. Апокрифы Древней Руси. Тексты и исследования / отв. ред. и сост. В. В. Мильков. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1999. — С. 118–124.

2. Пыпин А. Н. Памятники старинной русской литературы. Вып. 3. — СПб., 1862. — С. 118–124.

3. Белоброва О. В. Древнерусские апокрифы и народная культура: к проблеме восприятия «Хождения Богородицы по мукам». — В сб.: Традиции и современность в древнерусской словесности. — М., 2003. — С. 87–96.

4. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — М.: Наука, 1976. — 408 с.

5. Топорков А. Л. Русская агиографическая проза XI–XIII веков: исследования и тексты. — М.: Языки славянской культуры, 2001. — 352 с.

6. Панченко А. М. О поэтике древнерусской литературы. — Л.: Наука, 1977. — 328 с.

7. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Полное собрание сочинений в 30 т. — Л.: Наука, 1976. — Т. 14.

Источники изображений

1. Икона «Страшный суд». Из деревянной церкви Покрова (1761 г.) погоста Лядины Каргопольского района Архангельской области // Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

2. Фёдор Зубов. Богородица с архангелом Михаилом. XVII в. // Русский музей.

3. Икона «Хождение Богородицы по мукам». Северная Русь, XVII в. // ГИМ.

4. Михаил Врубель. Богоматерь с младенцем. 1884 г. // Русский музей.

5. Икона «Заступница усердная». Москва, XVII в. // ГТГ.

6. Симон Ушаков. Новозаветная Троица. 1667 г. // ГТГ.

7. Николай Рерих. Милосердие. 1912 г. // Международный центр Рерихов.