Жест, нота, жест. Хейрономия в хоровой традиции сквозь века.

Рубрикатор

— 1. Концепция — 2. Истоки хейрономии — 3. Невмы. Увековечивая жест — 4. Изобретение нотоносца и Гвидонова рука — 5. Регентское искусство — 6. Жесты хормейстера — 7. Заключение

1. Концепция

Меня всегда завораживала работа дирижера. Один взмах руки — и из тишины рождается музыка, наполненная красками, контрастами и переливами. Так создается настоящее музыкальное мгновение. Но всегда ли это было так? Как исполняли музыку сотни лет назад? Как людям удавалось синхронизироваться и вместе создавать великолепные одноголосые композиции или сложные полифонические произведения? Кто или что им в этом помогало?

Так я узнала о хейрономии — искусстве управления музыкантами с помощью жестов. Мне показалось, что это древнее ремесло, известное еще в Древнем Египте, не могло бесследно исчезнуть: оно наверняка сохранилось в музыкальной культуре.

Мое исследование — это попытка проследить, как хейрономия развивалась и трансформировалась на протяжении тысячелетий: как из системы жестов древнеегипетской пентатоники она превратилась в настоящую науку, позволяющую управлять хорами и даже целыми стадионами, наполненными людьми. Я также хочу проверить свое предположение о том, что современная нотная система имеет корни в хейрономии и что развитие этого искусства шло нелинейно. В названии исследования я отразила эту идее: «Жест, нота, жест». Движение человеческой руки в воздухе и условный знак на нотном стане, позволяющий определить высоту и длительность звука, — понятия не просто родственные, а вытекающие одно из другого.

В своем исследовании я прослеживаю эволюцию хейрономии — от ее истоков в древних цивилизациях до современных техник хорового дирижирования. Современный хор, на мой взгляд, является преемником средневековых певческих традиций, и эта связь отчетливо прослеживается, несмотря на историческое разделение на церковное и светское хоровое пение.

2. Истоки хейрономии.

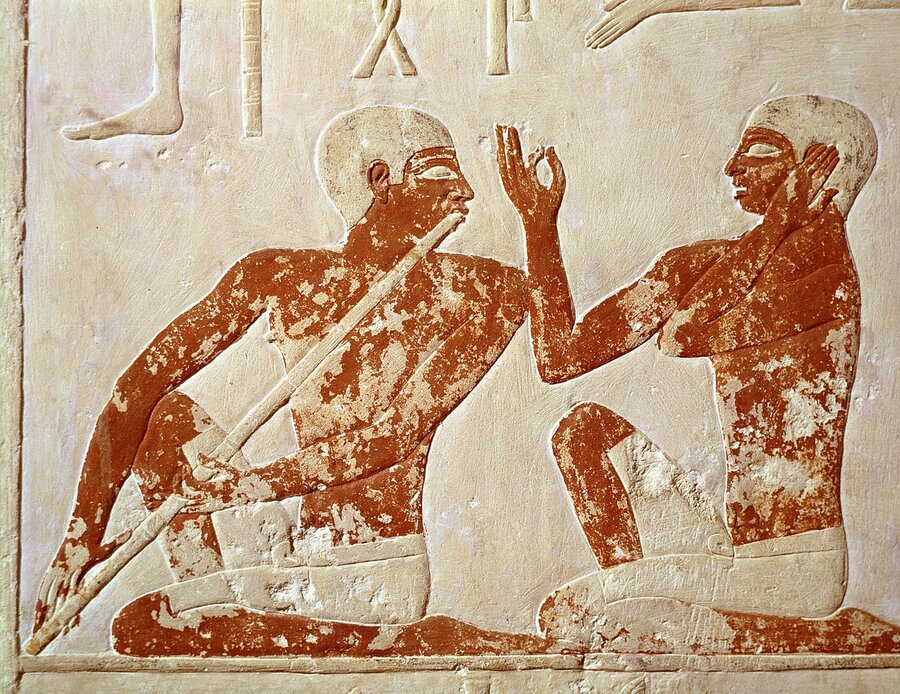

Расписной рельеф, изображающий флейтиста и певца на поминальной трапезе. Из гробницы Ненхефетки в Саккаре, эпоха Древнего царства, ок. 2400 г. до н. э. (стенная роспись). V династия Древнего Египта.

Хейрономия — это искусство управления музыкантами с помощью жестов. Хейрономиста можно назвать дирижером древности, хотя и с большими оговорками.

Интерпретация хейрономических знаков. Ханс Хикманн, профессор Каирского Музея, 1956.

Управление музыкой с помощью жестов было известно ещё в Древнем Египте. Что интересно, хейрономия была не просто вспомогательной техникой, а особым музыкальным языком, существовавшим до изобретения невменной и, тем более, линейной нотаций.

Египетская хейрономия представляла собой развитую систему, где различные жесты образовывали своеобразную «гамму» значений. Древние «дирижёры» использовали обе руки (каждая из которых отвечала за свою функцию, условную «ноту») и определённые положения ладоней, что позволяло регулировать звучание сразу нескольких музыкальных линий.

Древнеегипетская жестовая система управления музыкой оказала влияние на развитие нотации. Считается, что мнемонические жесты хейрономии легли в основу графических знаков — невм, которые использовались, например, для записи григорианских хоралов.

Мастаба, Древнее Царство (по Хайк-Вантуре, указ. соч., стр. 75)

На иллюстрации изображена модель древнеегипетского музыкального ансамбля. Среди музыкантов арфистов и флейтиста можно увидеть двоих хейрономов, восспроизводящих специальные жесты. Фигура справа держит в руке палку, которой (предположительно) отбивает ритм.

3. Невмы. Увековечивая жест

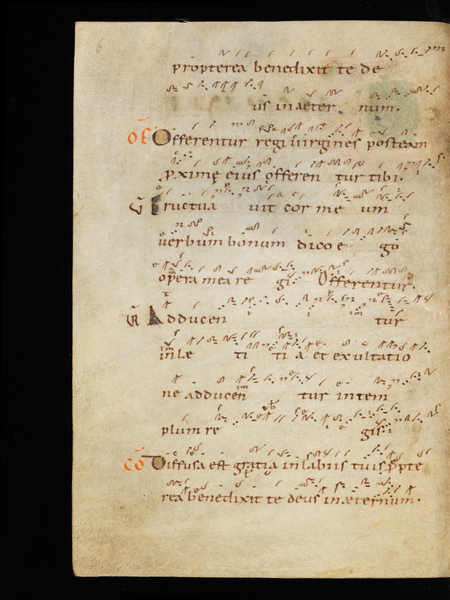

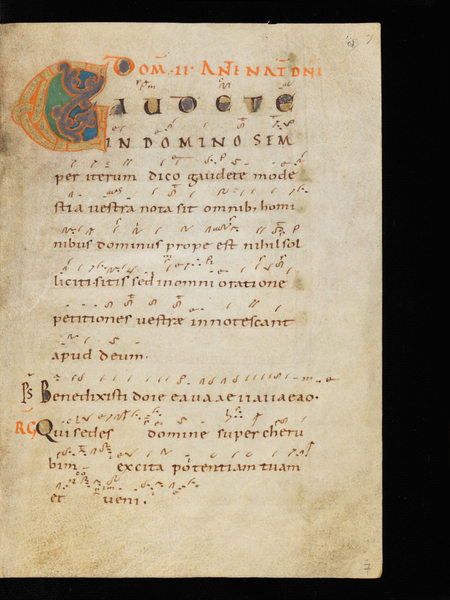

Начало фрагмента тонария из Сен-Рикье (раздел автентного прота) — одного из старейших каролингских тонариев, «Псалтирь Карла Великого» (VIII век)

До изобретения невм и, тем более, линейной нотации, церковные песнопения передавались устно: из поколений к поколению.

Чтобы хоралы исполнялись должны образом, руководитель хора (Cantor/Praecentor), вновь обращался к хейрономии.

«Зеркало человеческой жизни». Сочинение написано Родриго Санчесом де Аревало (1404–1470). Книга была напечатана Баемлером в Аугсбурге. Экземпляр хранится в Музее Метрополитен, Нью-Йорк.

Невмы возникли как ответ на практическую потребность: они должны были предотвратить искажение григорианских хоралов, унифицировать и систематизировать песнопения в рамках всей Церкви. Эти знаки служили мнемонической опорой, облегчая запоминание и точную передачу мелодий от одного поколения монахов к другому.

По своей сути невмы представляли собой уникальную «дирижёрскую партитуру», зафиксированную на пергаменте, — свод визуальных подсказок, который направлял певцов и гарантировал правильность исполнения.

Невмы являются графической фиксацией конкретных движений руки, каждое из которых обозначало определённый музыкальный интервал или мелодическую фигуру.

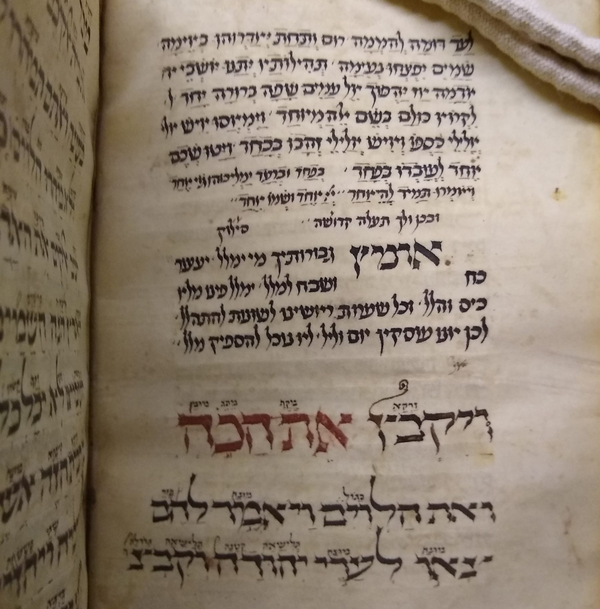

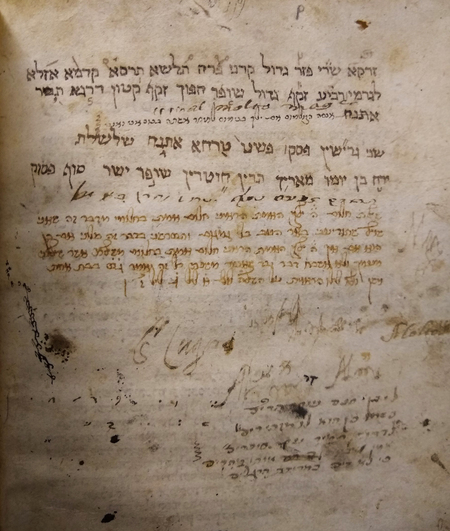

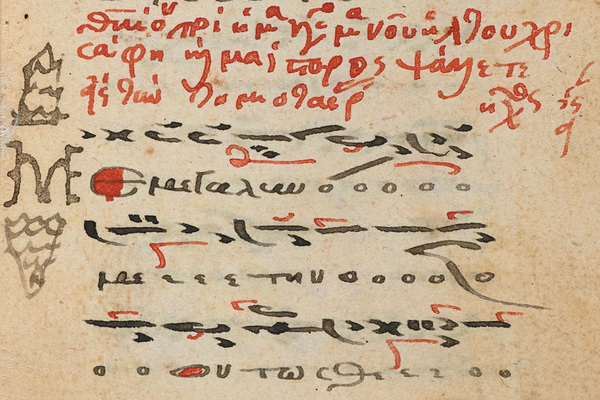

Невмы использовались не только в христианской культуре. Знаки кантилляции тоже были своеобразными невмами.

Кантелляция — это система знаков в иврите, позволяющая соблюдать правильные интонации при чтении и пении Танаха, еврейской Библии.

Письменные описания знаков кантелляции

Письменные описания знаков кантелляции (теами́м):

1. Атнах — дыхательный. Пауза, равная по значению двоеточию или точке. 2. Гереш — изгоняющий. Короткий, резкий, нисходящий оборот, «выталкивание» голоса. Сопоставим с запятой. 3. Гершаим — двойное изгнание. Обозначает паузу средней силы, «выталкивая» или завершая мелодическую фразу коротким, нисходящим оборотом. 4. Зарка — разбрасыватель. «Изгибает» голос, подобно своей форме. 5. Закеф гадоль — большой подниматель. Мощный восходящий акцент, который поднимает голос на заметную высоту; создаёт важную смысловую и мелодическую паузу в первой половине стиха; Является ключевым элементом в понимании синтаксической структуры библейского предложения. 6. Закеф катон — малый подниматель. Создает восходящую интонацию и паузу, достаточную для отделения частей фразы, но не перегружающую мелодию.

Chanting the Torah Through the Centuries [Электронный ресурс] // Сolumbia University Library. — URL:https://blogs.library.columbia.edu/jewishstudiesatcul/2021/02/28/chanting-the-torah-through-the-centuries/ (дата обращения: 19.11.2025).

Айнзидельн, Монастырская библиотека, Кодекс 121 (1151), стр. 007. Градуал — Последования Ноткера. Написан в Айнзидельне (примерно в 960-970 годах), предположительно, для третьего аббата монастыря.

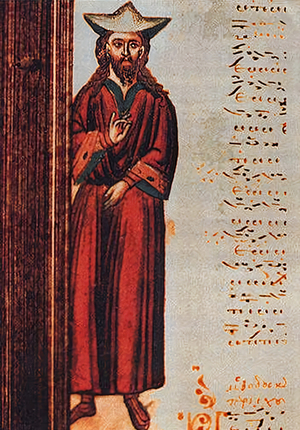

В Византийском пении тоже существовала своя система нотописи, она также была невменной.

Даже сегодня Византийская песенная традиция не исчезла. В православной культуре она трансформировалась в знаменный распев. «Он продолжает звучать в старообрядческих храмах, а также в отдельных приходах господствующей церкви, например в московском храме Покрова в Рубцово» Также в некоторых храмах все еще можно услышать современные интерпретации византийского распева.

История византийского пения [Электронный ресурс] // Arzamas.Academy. — URL:https://arzamas.academy/materials/882(дата обращения: 19.11.2025).

Святой Иоанн Кукузель, изображённый на музыкальной рукописи XV века из монастыря Мегисти Лавра, гора Афон, Греция | Византийская нотация (рукопись Sloane 4087, XVI–XVII вв.)

Невменная запись стала мостом на пути от сугубо устной и жестовой передачи песнопений, где точность была предельно низкой а процесс запоминания трудоемким и длительным, до прообраза современной системы нотации, созданной Гвидо Аретинским в XI веке

Национальная библиотека Греции, манускрипт 2458, 1336 г. от Р.Х., л. 3 об., фрагмент (копия), записанный поздней средневизантийской нотацией.

4. Изобретение нотоносца и Гвидонова рука

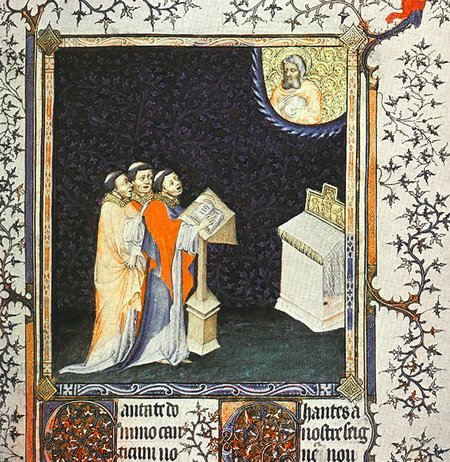

Вустерский Псалтырь. Создан между приблизительно 1220 и 1230 годами для Бенедиктинского приората | Псалтырь герцога Беррийского — на странице приведены начальные слова Псалма 98 (97) (фрагмент)

Церковный хор — это голос Бога. Он им управляет, и отступать от канона недопустимо.

Невмы хоть и помогали стандартизировать песнопения, стремясь сохраняя их подлинность, но не могли решить множество других проблем, которые препятствовали передаче хоралов сквозь века.

Главным ограничением было то, что невмы служили лишь напоминанием мелодии для певцов, уже знакомых с произведением. Тот, кто видел запись впервые, не мог извлечь из неё всю необходимую информацию для правильного исполнения. Для обучения по-прежнему требовался наставник, а сама передача знания оставалась по большей части устной. Также невмы не указывали точную высоту звуков, их ритм и длительность. Невменные обозначения были весьма условными.

«Ибо один говорит: „Так меня научил магистр Трудо“, другой добавляет: „А я так выучил это у магистра Альбина“, а третий: „Верно, магистр Соломон поёт это совсем иначе“. И дабы не задерживать вас дальнейшими тщетными примерами, редко случается, чтобы трое сошлись в одном песнопении. Ибо, поистине, пока каждый предпочитает своего наставника, существует столько же вариантов пения, сколько в мире Магистров».

Иоганнес Котто (Джон Коттон или Иоганнес Аффлигемский) «О музыке с тонарием», ок. 1100 г.

Гвидо Аретинский. Автор и происхождение неизвестны

Гвидо Аретинский совершил подлинную революцию в музыке. Монах разработал метод сольмизации, который позволил певцам системно организовывать звуковысотное пространство.

В основу системы легли слоги, заимствованные из первых слов строк гимна «Ut queant laxis». Особенность гимна заключалась в том, что каждая последующая строка начиналась на тон выше предыдущей. На основе этих высотных соотношений и была выстроена вся система. Благодаря этому ноты обрели не абстрактную, а четкую иерархическую привязку — от Ut до La. Другим ключевым нововведением Гвидо стало использование горизонтальных линий, которые сформировали прообраз нотного стана и позволили точно фиксировать высоту нот относительно ключевой линии, например, для ноты Fa.

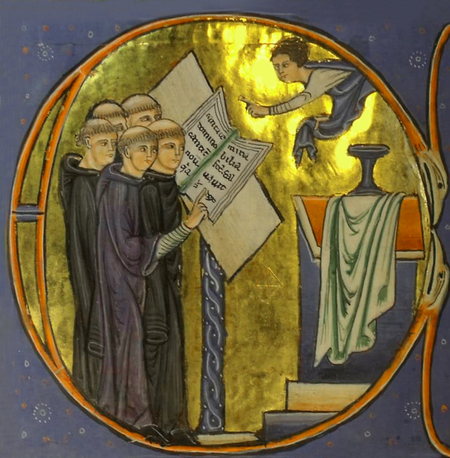

Монахи, исполняющие песнопение. Миниатюра из Стоу-Бревиария, около 1322 года. Хранится в Британской библиотеке (Лондон), Stowe MS 12, л. 389r

Невма porrectus. Схема нарисована автором визуального исследования.

На миниатюре выше отчетливо читается невма porrectus, выполненная в системе французскйо квадратной нотации. Эта система стала возможной благодаря открытию Гвидо Аретинского — линейному нотному стану, который предоставил точную систему координат для высоты звука. Сама графическая форма невмы передаёт мелодическое движение, в котором три тона последовательно понижаются, а затем возвращаются к высоте, близкой к исходной.

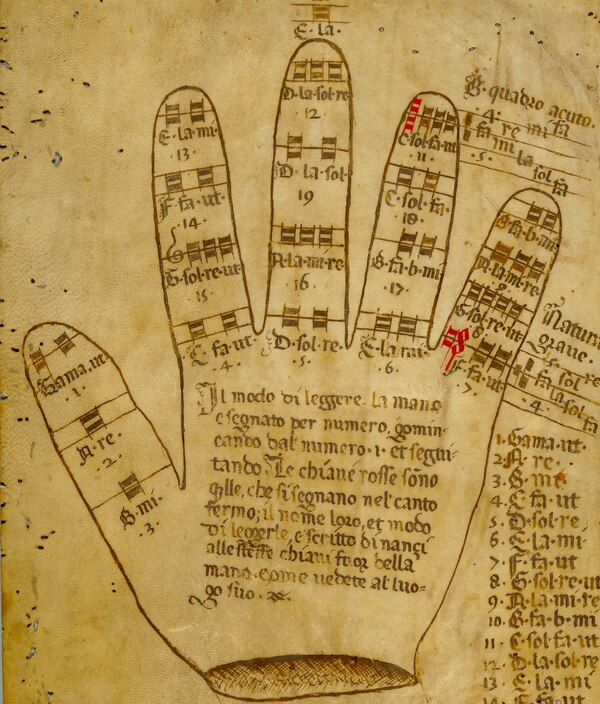

Чтобы обучать технике сольмизации, Гвидо изобрел особую графическую систему, которая позже была названа «Гвидоновой рукой»

«Гвидонова рука». Манускрипт из Мантуи, последняя четверть XV в. (Oxford, Bodleian Library, MS Canon. Liturg. 216, f. 168r) | Фрагмент из рукописи Эли Салона «Scientia artis musice». Библиотека Амброз

Принцип Гвидоновой руки основывался на использовании человеческой ладони в качестве инструмента для изучения системы сольмизации. На поверхность руки наносились обозначения нотных слогов (Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La), где каждый палец и его суставы соответствовали определенной ступени звукоряда. Эта система позволяла визуализировать интервалы между нотами и соотносить ощущения от прикосновения к определенному месту на ладони, высотой пропеваемого звука и зрительным образом. Гвидонова рука работала на мышечную память.

Гвидонова рука служила кантору тактильным инструментом управления хором. С помощью жестов на собственной ладони он мог бесшумно указывать певцам точную высоту звуков, направление мелодии и моменты смены звукоряда (аналога октавы в современной система). Этот метод превращал сложные музыкальные указания в ясные зрительные сигналы, обеспечивая синхронность и интонационную точность хорового пения.

Гвидонова рука стала живой партитурой, позволяющей учиться запоминать соотношения между высотами нот и чисто их воспроизводить.

«Средневековая „Гвидонова рука“ — система нотной записи на ладони для обучения пению

Так, Гвидонову руку можно назвать еще одним витком в развитии хейрономии, позволившем эффективнее взаимодействовать с хором.

Монахи, поющие службу по Оливетанскому градуалу. Италия (Ломбардия), ок. 1439–1447 гг. Йельский университет, Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке, MS 1184

Монахи, поющие в инициале «K» из хоровой книги Бартоломео Госси да Гальярте (или его круга) 1476 г.

Папа Римский святой Григорий управляет хором. Витраж из Епископального собора Святой Марии в Эдинбурге (освящен в 1879 году)

На изображениях выше уже можно увидеть нотацию, напоминающую современную. Но роль руководителя все еще остается значимой — он стоит рядом или напротив хора и движениями рук управляет песнопением.

«Гусиная книга» (Gänsebuch). Библиотека и Музей Моргана, MS M.905, т. 1, л. 186 об. (фрагмент)

«Гусиная книга», впечатляющая рукопись XVI века, изобилующая сатирическими изображениями с героями-животными, показывает сцену обучения стаи гусей волком-наставником по специальной хоровой книге. В лапе у волка можно заметить подобие современной дирижерской палочки. (Вероятно, это всего лишь маскировка для осуществления хитрого преступного замысла по пожиранию ничего не подозревающих уток. Лисица-сообщница вот-вот укусит уточку-зеваку за наиболее сочную часть птичьего тела.)

Хуберт ван Эйк, Ян ван Эйк, «Гентский алтарь. Поющие ангелы», 1432

— 5. Регентское искусство

Картина Владимира Маковского «Певчие на клиросе», 1870. Севастопольский художественный музей

Современное регентское искусство, искусство управления хором, наследует средневековым традициям. Еще до изобретения современной нотации регент/кантор мог быть одним из певчих, задающим тон всего песнопения. «Утверждается, что слово „регент“ в качестве обозначения управляющего в церковном хоре появилось довольно недавно — в начале XVIII века. Однако, само управление церковным хором в качестве отдельного церковного служения — безусловно древнее явление». С развитием музыкальной теории роль регента усложнялась.

Регент [Электронный ресурс] // Азбука веры. — URL: https://azbyka.ru/regent (дата обращения: 20.11.2025).

Картина Томаса Вебстера, «Деревенский хор», 1847

Сегодня существуют несколько подходов к управлению клиросным хором. Академическое, мануальное интонирование и пение с головщиком или запевалой.

Академическая дирижерская школа пытается подстроиться под управление церковным пение, но часто встречается со сложностями ввиду непонимания светскими дирижерами сложностей и особенностей богослужений и религиозной певческой традиии. Мануальное интонирование в свою очередь — это прямой потомок средневековой хейрономической системы жестов. Эта техника возникает как ответ на специфическую задачу — управление хором при исполнении прозаических текстов и речитативов, которые не укладываются в стандартные метрические схемы. Её суть состоит в том, что жест регента перестаёт следовать музыкальному ритму и начинает подчиняться естественному интонационному и ритмическому потоку речи.

По своей форме «мануальное интонирование» является визуальным языком, сходным с системой релятивного сольфеджио. Жесты регента передают хору не темп и размер, а высотное направление мелодии — движение вверх или вниз — и характер звукоизвлечения: от чёткого и жёсткого произнесения текста до мягкого и распевного.

«Данный тип управления хоровым коллективом предопределен словом и „рука идет за текстом“, за интонацией речи»

Хватова С. И. Дирижирование и регентование параллельное или встречное движение? // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. — 2009. — С. 4.

Альбер Пьер Даван, «Детский хор, сувенир из Италии», около 1888 года

«Дирижерский жест выполняет всегда одну и ту же функцию — сделать музыкальную информацию, которой вы владеете, достоянием остальных членов вашего клироса».

Е.Кустовский. Дирижерская техника на клиросе. Пособие для начинающих регентов. — Москва: 2003. — 122 с.

Схемы движения рук регента при дирижировании клиросом. Е. Кустовский. «Дирижерская техника на клиросе. Пособие для начинающих регентов», 2003

Песнопение гимна «Мария, Господь с тобой» в исполнении Греческого византийского хора под управлением Ликургоса Ангелопулоса

Несмотря на то, что дирижирование и регентование принято рассматривать как разные сферы деятельности — первое как светское искусство, второе как церковное, — Е. Кустовский настаивает на их синонимичности. Он выступает против распространённого на клиросе предрассудка, будто бы «простые» древние напевы не требуют квалифицированного дирижёрского управления. По его мнению, это заблуждение часто служит оправданием для элементарного неумения.

6. Жесты хормейстера

Хор А. Свешникова — Вдоль да по речке

Хор под управлением В.Соколова «Гудят сирены над Ангарой», 1972

С помощью жестов можно управлять целым стадионом

Джейкоб Коллиер — Хор из Зрителей (Концерт в O2 Academy Brixton, Лондон)

Заключение

История музыки открывает новые грани, если рассматривать её через призму хейрономии — искусства управления с помощью жеста. Это исследование прослеживает судьбу этого феномена, демонстрируя, как язык жеста пронизывает всю музыкальную традиции — от древнейших времён до современных хоровых практик.

В Древнем Египте музыкант-хейрономист с помощью выразительных движений рук управлял певцами и инструменталистами. Его жест был не просто указанием, а полноценным языком, с помощью которого создавалась и формировалась музыка. Эта традиция получила новое воплощение в невменной нотации Европы, Византии и Иудеи. При внимательном изучении древние музыкальные знаки оказываются не просто символами, а графическими отпечатками хейрономических жестов. Каждая линия и точка в рукописях — это своеобразная «фотография» движения руки, показывающего направление мелодии и характер звука.

Система Гвидо Аретинского стала логическим продолжением этой традиции. Его «Гвидонова рука» превратила ладонь в универсальную звуковую карту, где каждый палец и сустав помогали певцам ориентироваться в музыкальном пространстве. Это был гениальный синтез телесной практики и теоретического знания, подтвердивший неразрывную связь жеста и музыкального мышления.

В современной хоровой культуре хейрономия продолжает жить в разных формах. В церковной традиции сохранилась практика «мануального интонирования», где регент одной рукой плавно ведёт хор, рисуя в воздухе мелодический рисунок. Его жест следует за интонацией богослужебного текста, сохраняя древнюю простоту и эффективность. В академической среде дирижёрский жест достиг высокой сложности — руки хормейстера способны передавать самые разные оттенки звучания, от лёгкого и прозрачного до мощного и насыщенного.

Таким образом, хейрономия представляет собой не прерванную традицию, а непрерывную линию развития музыкального искусства. Каждый раз, когда дирижёр поднимает руку, чтобы дать вступление хору, он становится частью традиции, насчитывающей тысячелетия.

https://oldenglishwordhord.com/2018/12/08/mid-singend/ (дата обращения 18.11.2025)

https://www.youtube.com/watch?v=OqYIYZJvDIE (дата обращения 18.11.2025)