Формирование визуальной идентичности современной Сибири

Это исследование будет сосредоточено на многообразии культурных идентичностей сибирских народов, их традициях, языке и образе жизни

Исследование изменений в самоощущении и идентичности народов Сибири от традиционного общества до нынешнего времени, с акцентом на визуальные метафоры времени. Исследование того, как традиционные ремесла, одежда и домашние артефакты сибирских народов выражают их уникальную идентичность и связь с природой. Рассмотреть, как местные мифы и легенды формируют культурную идентичность и мировосприятие народов Сибири.

Одними из первых коренных жителей Сибири считают племена самодийцев. Ими была населена северная часть. В основном они занимались ловлей рыбы и оленеводством. Южнее жили племена манси, которые промышляли охотой. Главный их промысел был- добыча пушнины. Она служила денежным эквивалентом, и с её помощью манси покупали нужные товары, а самое главное- расплачивались за своих будущих жен.

Тюрские племена селились в верховьях Оби. Их род занятий, в основном, был сосредоточен на кочевом скотоводстве и кузнечном промысле.

Западнее Байкала жили Буряты. Они славились железоделательным ремеслом.

Эскимосы селились вдоль берега Чукотского моря. Их социальное развитие было самым медленным по сравнению с другими народами. Произведенные ими орудия труда были из камня и дерева. Охота и сбор лесных даров были их основными занятиями.

Краткая история

В первой половине XIII века монгольским военачальникам был известен «лесной народ шибир». Со второй половины XIII века и в XIV веке Сибирь уже широко встречается как название определённой территории к северу от владений золотоордынских правителей. В XV веке в русских летописях известна «Сибирская земля» и довольно чётко характеризуется её местоположение — район по нижнему течению Тобола и среднему течению Иртыша, где, очевидно, жили потомки древних сипыров, в значительной степени ассимилированные тюркскими элементами, и поэтому отличавшиеся от остальных групп угров нижнего Иртыша и Приобья. С возникновением в конце XV в. государственности тобольских татар и тюркизированных угров-сипыров «Сибирью» стало называться государство — Сибирское ханство. Наряду с Сибирским ханством на территории к востоку от Урала в XIX веке были известны Тюменское ханство, Югра и Мангазея.

После завоевания Московской Русью Казанского и Астраханского ханств на Волге начались продвижения в Сибирь, которое началось с похода Ермака Тимофеевича в 1582 году.

В Российской империи Сибирь была аграрной провинцией и местом ссылки и каторги. На рубеже XIX–XX веков была построена Транссибирская магистраль, которая дала значительный импульс хозяйственному развитию Сибири и позволила переселить сюда более 3 миллионов человек. В советское время произошёл упадок аграрного производства и рост роли Сибири как источника полезных ископаемых и гидроэнергии.

Н. Н. Каразин. Подведение сибирских инородцев под высокую Царскую руку.

В царствование Михаила Фёдоровича, первого царя из династии Романовых, казаки и поселенцы осваивают Восточную Сибирь. В течение первых 18 лет XVII века совершается переход русских на реку Енисей. Основываются города Томск (1604), Кузнецк (1618), Енисейск (1619), Красноярск (1628) и другие. Продвижение русской экспансии в южной Сибири столкнулось с сопротивлением енисейских киргизов. После ряда вооружённых столкновений, лишь к началу XVIII века территория современной Хакасии переходит под контроль России.

«Поход в Сибирь». Худ. Артур Гротгер (1866). На картине высылка участников польского восстания 1863–1864 годов в Сибирь.

Массовый характер ссылка в Сибирь приобрела после отмены в середине XVIII века смертной казни и замены её вечной каторгой.

Ссылка уголовных и политических преступников в Сибирь в XIX веке рассматривалась правительством прежде всего как средство заселения края при ограничении свободного переселения.

После восстания 1825 года в Сибирь были сосланы многие декабристы. В 1831 году в Сибирь на каторгу и в ссылку были отправлены тысячи участников польского восстания 1830–1831 годов.

В 1860–1870-е годы в Сибирь попадали участников крестьянских волнений, членов народнических и народовольческих организаций, участников польского восстания 1863—1864, начиная с конца XIX века — члены левых политических организаций.

Во второй половине XIX века именно Сибирь являлась главным местом политической ссылки; в основном ссыльных отправляли в Забайкалье, Якутскую область, Енисейскую, Иркутскую и Томскую губернии. К началу XX века в Сибири находилось до 300 тыс. ссыльных.

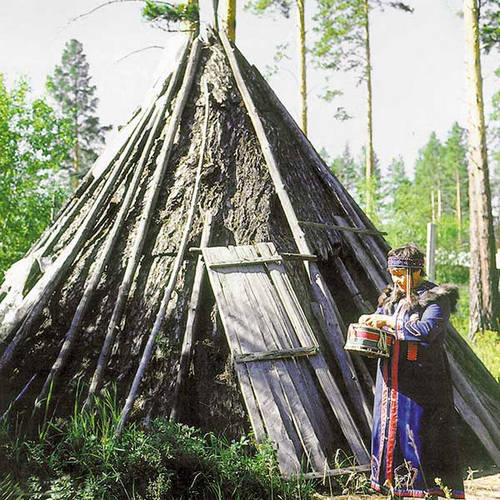

Охота — как и чем охотились/ быт

В лесной и лесотундровой зоне домашних оленей держали эвены и эвенки. Способы выпаса оленей отличались. У разных групп они были разные. Кто-то отпускал оленей пастись более или менее свободно, кто-то постоянно их контролировал. Кто-то ездил на оленях верхом, а кто-то запрягал их в нарты. Где-то стада были крупные, в несколько тысяч голов, где-то помельче, пара сотен. То есть эти люди вели кочевой образ жизни не потому, что им это нравилось, а потому, что это был единственный способ поддержать жизнь в оленьих стадах. А значит, надежно обеспечить себя пищей. И не только пищей. Олени — это и одежда, и жилище. Переносные жилища (у ненцев они назывались чумы, у чукчей — яранги) делали из оленьих шкур.

как жили — дома и хижины

Из-за морозов хижины и дома часто укрепляли оленьи шкурами и не только

Одним из способов успешной адаптации переселенцев являлись браки со старожилами. Совместные праздники и гуляния способствовали знакомству и дальнейшему сближению переселенческой и старожильческой культур. В Сибири, по сравнению с Европейской Россией, всегда довольно терпимо относились к межэтническим, межрелигиозным и межсословным бракам.

На ранних этапах колонизации нехватка женщин способствовала довольно активным брачным контактам с представительницами местных народов. В дальнейшем в брачные отношения вступали различные группы старожилов и переселенцев. Так, согласносведениям из архивов ЗАГС, в отдельных регионах Западной Сибири в 1950–1970-е годы межэтнические браки составляли 38–73% от всех зарегистрированных, в настоящее время на их долю приходится около 20% [18].

Данные наших исследований 1986–2012 гг. свидетельствуют о том, что в семьях 70% опрошенных русских имеются близкие родственники других национальностей (чаще всего — украинской, немецкой, белорусской, татарской, казахской, польской, еврейской, цыганской, чувашской, мордовской, армянской). Больше половины опрошенных полагают, что национальность при вступлении в брак не имеет значения: «Лишь бы человек был хороший».

впоследствии застройка преобразовалась в деревянную и резную

во что одевались

Рисунок Т. У. Аткинсона из путешествия 1865 года

Старообрядцы Алтая

Отправляясь в город, в лес за дровами, мужчины надевали чамбары из грубого пачесного льна. Чамбары были удобны при ходьбе по глубокому снегу, так как их натягивали поверх пимов. В морозные дни в них же заправляли тужурки и даже полушубки. Вероятно, именно из-за неуклюжести такого внешнего вида сибиряки получили прозвище «сибирских медведей». Одежда должна была хорошо защищать человека от ветра, попадания снега за ворот, но при этом не вызывать сильного потоотделения».

Мужик в тулупе на санях. Сергей Иванов, 1900

Для работы выбирали верхнюю одежду попроще, без изысков. Основным видом зимней одежды был традиционный русский тулуп, который мог спасти от лютых морозов. Так как капюшонов еще не существовало, защитой шеи и затылка служил большой отложной воротник, который поднимали при вьюге. Получался своеобразный «скафандр», который поддерживал температуру тела, позволяя при этом не потеть. В особо морозные дни под тулуп могли надевать полушубки или тужурки. Также сибиряки иногда сшивали две шубы вместе — такое ноу-хау называлось «снизка».

у русских поселенцев был такой особенный этикет. «Заходит, предположим, гость в избу, садится на лавку, верхнюю одежду ― тулуп или полушубок ― не снимает до тех пор, пока его хозяева не пригласят к столу. Вот и сидит он, „парится“ в жаркой избе».

Особенным видом головных уборов мужчин-сибиряков были колпак из оленьего меха, лесовица (лесовушка), накухтарница, нашейник. Эти головные уборы были более промысловыми, изготавливались из сукна, самотканой шерсти, меха.

«Семья». Сергей Иванов, 1903

мифы и история/религия

Байкал — «Бай» — богатый, «куль» — озеро. «Богатое озеро». Ангара — «щель, расщелина». Река Илга — с татарского просто «река». Иркут — «Ир» — мужчина, «кут» — дух. «Река с мужским духом. Река мужчин». Существует легенда об Иркуте. Давным-давно племена воевали друг с другом, одно племя спаслось, переплыв Иркут. Оставшись одни, мужчины опечалились. Они стали переплывать Иркут и воровать невест в ближайших селениях. Вот и назвали Иркут рекой мужчин.

С древности Шаман-камень наделяли необычной силой. По верованиям бурят, Шаман-камень был местом обитания хозяина реки Ангары — Ама Саган Нойона. Здесь молились и проводили важные шаманские обряды. Также привозили преступника и оставляли его на камне, и если ночью воды Байкала его не смывали, то преступника оправдывали.

Легенда об этой скале гласит, что Байкал хотел отдать свою дочь, красавицу Ангару, замуж за молодого воина по имени Иркут. Но Ангара влюбилась в другого богатыря, Енисея, и убежала к нему. Рассерженный отец бросил вслед дочери огромную скалу — Шаман-камень[2].

В основном религией сибирских и северных народов был шаманизм — при всей неясности и нечеткости этого термина. Согласно этим представлениям, мир делился на уровни. Иногда три: нижний, средний и верхний. В среднем мире живут люди, в нижнем — всякая нечисть, а в верхнем — боги и души умерших. Иногда этих уровней было больше, иногда это пять уровней или семь уровней, с более сложным устройством. Границы между этими уровнями считались проницаемыми. То есть можно было из верхнего попасть в нижний, из среднего — в верхний и так далее.

Из нижнего и верхнего мира к людям приходят всякие напасти. Чтобы этим напастям противостоять, нужен шаман. Шаман — это такой человек, который умеет, впав в транс, отправиться в верхний (или в нижний) мир и там найти причину несчастья. Почему кто-то заболел, или почему дичь не ловится, или почему рыба ушла, почему мрут олени. Если он сильный шаман, у которого есть сильные духи-помощники, он умеет устранить эту найденную причину. Например, он может обнаружить, что кто-то на земле нарушил какой-то запрет. Например, женщина неправильно резала рыбу или трогала охотничье оружие мужа — а это было запрещено у многих племен. И от этого случились все несчастья. Или шаман может найти злого духа, который всему виною, и победить его в схватке. И больной выздоравливает, рыба возвращается, олени перестают умирать. Все это очень хорошо запечатлено в сказках и мифах, которые есть у каждого народа, не только Севера.

Шаманский дар у некоторых народов передавался по наследству. Иногда по мужской линии, иногда — по женской. У других групп этот дар мог открыться в любой момент и в любом человеке, обычно лет в 10–12. У человека начинались видения, которые мучили его, пока кто-то из взрослых шаманов не объяснял ему, что на него пал выбор духов и что он должен стать шаманом. Шаманский дар многими воспринимался как тяжелое бремя, а не как удача. Дело в том, что, раз став шаманом, человек никогда не мог перестать им быть.