Эволюция фантастических тварей в искусстве и массовой культуре ХХ-XXI веков

Фантастические твари — не просто выдуманные чудовища.

Это отражение времени, в котором они появляются.

В каждом веке люди создавали своих монстров — таких, какими видели свои страхи, ошибки и мечты. Через образ чудовища можно понять, чего боялись и о чём мечтали разные поколения.

В XX веке мир радикально изменился: войны, научные открытия, технологии, кино и массовая культура заново сформировали наше представление о человеке и о границах человеческого. Вместе с этим менялись и чудовища — от жертв экспериментов и мутантов середины века до симпатичных, почти человечных существ XXI столетия.

Цель этого исследования — проследить, как менялся образ фантастических тварей в искусстве и массовой культуре XX–XXI веков, и как через них отражались главные страхи и надежды общества.

Концепция исследования основана на идее, что монстр — это зеркало общества. Его форма, происхождение и характер напрямую связаны с тем, чего боится или о чём мечтает человек в конкретную эпоху.

Монстр меняется вместе с обществом, сохраняя следы его тревог и открытий. Чтобы увидеть эту эволюцию, важно рассмотреть ключевые образы разных эпох — от начала XX века до сегодняшнего дня.

Отправной точкой станет ранний XX век — время, когда страх перед машиной и наукой породил первых чудовищ, ставших символами новой эры.

Ранний XX век — страх перед наукой и модернизацией

Начало XX века — время, когда человек впервые столкнулся с последствиями собственного прогресса.

Индустриализация, механизация, развитие науки и техники изменили не только повседневную жизнь, но и само восприятие человека.

Машина стала новой формой силы, а вместе с ней — источником тревоги. Искусство этой эпохи фиксирует этот момент, когда восторг перед открытиями сменяется страхом перед потерей контроля.

Образ чудовища в этот период тесно связан с идеей человеческого вмешательства в природу. Монстр перестаёт быть мифологическим созданием — теперь он рождается из науки, эксперимента или ошибки

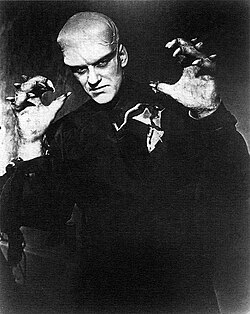

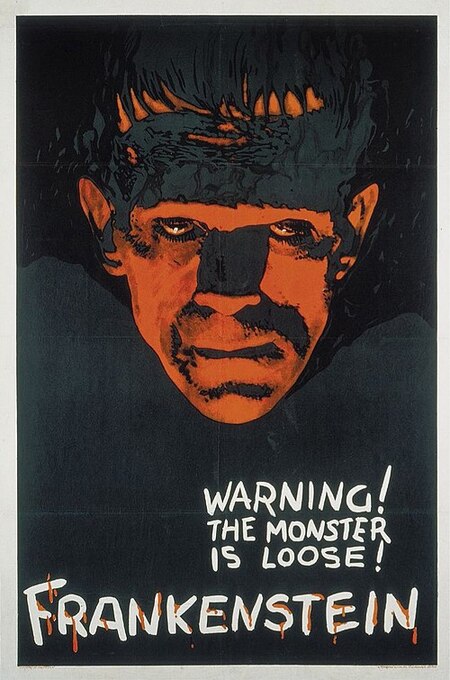

Одним из символов этой эпохи становится Франкенштейн (фильм Дж. Уэйл, 1931)

Хотя сюжет восходит к роману Мэри Шелли (1818), именно киноязык начала XX века придал этому образу его культовую форму — вплоть до того, что лицо чудовища, сыгранного Борисом Карлоффом, стало универсальным символом самого понятия «монстра».

Он собран из фрагментов человеческих тел — буквально «сшитое» существо.

Плоский череп и металлические болты на шее становятся визуальным кодом технологического вмешательства. На фоне этого механического тела особенно выразительно выглядит лицо: плотный грим превращает его в маску, но взгляд остаётся живым, полным растерянности и детской наивности. Именно этот контраст — между искусственностью формы и человеческой эмоцией — делает образ трагичным. Герой не воплощение зла, а результат эксперимента, где человек, переступив границы возможного, породил существо, способное страдать больше, чем сам его создатель.

Фильм снят в эстетике, близкой к немецкому экспрессионизму — резкие контрасты света и тени, ломанные линии декораций, визуальная тревога.

Свет выстраивает иерархию внутри сцены — невеста залита ярким, почти неестественным сиянием, тогда как фигура монстра тонет в густых тенях. Этот контраст создаёт напряжение между чистотой и тьмой, человеческим и искусственным.

Фильм вышел в начале 1930-х — в эпоху Великой депрессии, индустриального кризиса и быстрых научных открытий

Образ Франкенштейна визуально фиксирует тревогу перед машиной и техницизмом.

Одновременно фильм выражает гуманистическую идею — страх перед тем, что наука без эмпатии превращает творца в убийцу.

Ещё один знаковый образ — Кинг-Конг (1933)

В нём сочетаются архаическое и технологическое: древнее существо противостоит цивилизации, вооружённой техникой.

Визуальный контраст между телом зверя и архитектурой Нью-Йорка делает очевидным конфликт эпохи — столкновение природы и индустриального города.

Таким образом, ранний XX век формирует новый тип чудовища — чудовище-эксперимент, рожденное человеком и его технологиями. Его визуальный образ соединяет биологическое и механическое, живое и искусственное.

Эти ранние «модерные монстры» становятся первыми метафорами страха перед наукой, прогрессом и потерей контроля над собственным творением — темой, которая будет развиваться на протяжении всего века.

Если в начале XX века чудовище олицетворяло страх перед наукой и утратой контроля над собственными творениями, то уже через несколько десятилетий на первый план выходит другой источник ужаса — война и разрушительная сила человека как вида. На смену лабораторным экспериментам приходят образы катастроф, радиации и глобальной угрозы.

Послевоенный период (1940–1960-е) — страх перед ядерной угрозой

После Второй мировой войны человечество оказалось перед лицом невиданного ужаса — опыта атомного взрыва и массового уничтожения.

Технологический прогресс, ещё недавно воспринимавшийся как путь к будущему, теперь ассоциируется со смертью.

Искусство и массовая культура отражают эту двойственность: научное чудо становится источником апокалипсиса.

Если чудовище Франкенштейна воплощало страх перед наукой и искусственной жизнью, то Годзилла — это уже страх перед её последствиями.

Появившийся через девять лет после Хиросимы и Нагасаки, монстр становится метафорой ядерной катастрофы и разрушительной силы технологий, вышедших из-под контроля.

Образ Годзиллы сочетает древний миф и современную травму (для тех времен)

Его тело напоминает ящера, но покрыто словно обожжённой кожей — визуальный след радиации.

Он не просто зверь из глубин, а ожившая память о войне, воплощённый ужас атомного века. Его рев и радиоактивное дыхание превращаются в символ безличной, неостановимой энергии — той, что человек сам пробудил.

Композиционно и визуально фильм построен на столкновении масштабов: крошечные люди и города против гигантского существа.

Токио показан в дыму и огне, а Годзилла движется как медленная стихия — не злой, а просто неостановимый.

Свет прожекторов и пламя создают атмосферу конца света, где техника и природа сливаются в одно разрушительное зрелище.

Годзилла стал символом атомного века — чудовищем, которое человек создал сам, не желая того. Он воплощает страх перед прогрессом, который перестал служить человеку и обернулся против него.

В американской культуре тех же лет появляется целая волна фильмов о мутантах, насекомых и пришельцах — «Them!» (1954), «The Thing from Another World» (1951), «Invasion of the Body Snatchers» (1956).

Здесь чудовище — уже не только продукт науки, но и воплощение страха перед «другим», чужим, непонятным.

Визуальный язык этих фильмов строится на контрастах: человеческое против нечеловеческого, знакомое против инородного. Инопланетяне и монстры вторгаются в привычное пространство, разрушая иллюзию безопасности.

Эти образы отражают атмосферу холодной войны, когда идея вторжения и подмены — метафора идеологической угрозы и массовой подозрительности.

К концу XX века чудовище перестаёт быть внешним врагом.

1970–1980-е — внутренний монстр и страх тела

На смену атомной угрозе приходит тревога другого рода — страх перед собственным телом и утратой границ между человеком, машиной и биологией.

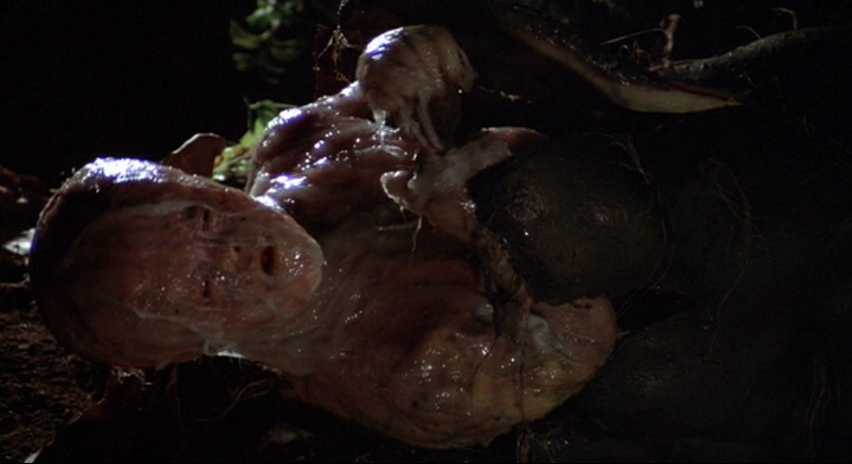

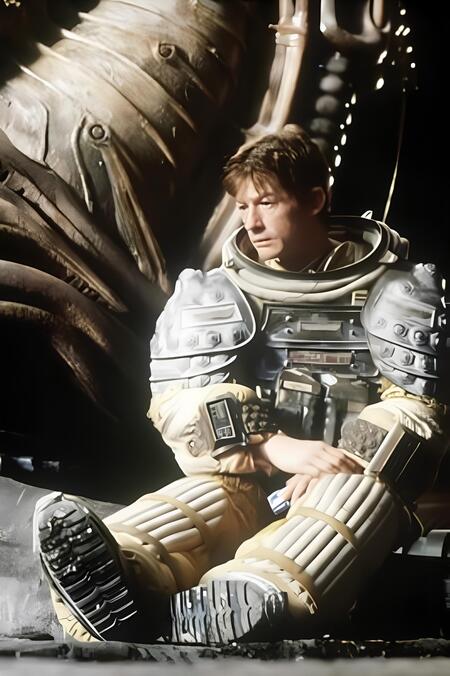

В фильме Ридли Скотта «Чужой» (1979) ужас строится не на масштабах, а на процессе заражения и вторжения.

Чудовище поселяется внутри человека, используя его тело как инкубатор. Сам момент рождения монстра — когда существо прорывается из груди экипажного члена — стал одной из самых сильных метафор телесного ужаса. Это сцена потери контроля, где граница между человеком и паразитом стирается.

Визуально фильм сочетает холодную эстетику научной фантастики и органическую, почти плотскую образность.

Декорации корабля «Ностромо» напоминают внутренности организма — металлические туннели и влажные, пульсирующие поверхности создают ощущение, будто всё пространство заражено.

Дизайн монстра, созданный художником Гансом Рудольфом Гигером, соединяет механическое и биологическое: его тело — смесь кости, металла и плоти. Это не просто тварь, а воплощение страха перед техникой, ставшей живой.

Монстр в «Чужом» — не чужой вид, а отражение внутренней тревоги человека конца XX века. Это образ тела, ставшего уязвимым и нестабильным, и одновременно — символ мира, где технологии вторгаются в саму биологию.

Ужас здесь не в том, что чудовище убивает, а в том, что оно рождается из нас самих.

Если в «Чужом» ужас рождается внутри тела, то в фильме Дэвида Кроненберга «Муха» (1986) тело само становится полем мутации.

Учёный, пытаясь совершить технологический прорыв, случайно сливается с насекомым в процессе телепортации. Его превращение показано медленно, почти болезненно-документально: кожа трескается, ногти отпадают, движения теряют человеческую пластику.

В те же годы тема физического распада звучит и в живописи Фрэнсиса Бэкона.

Его искажённые, деформированные фигуры будто застряли между движением и разложением. Мясистые, смазанные мазки создают ощущение, что тело неустойчиво, как будто оно вот-вот распадётся под давлением внутренней энергии.

Как и у Кроненберга, у Бэкона монстр рождается внутри человека — это не фантастическое существо, а проявление страха, боли и желания.

Его картины передают ту же идею, что и телесный ужас 80-х: человек утрачивает границы, а тело перестаёт быть защитой.

1990–2000-е — гибридизация и симпатия к монстру

К концу XX века монстр перестаёт быть воплощением страха.

Глобализация, развитие цифровых технологий и массовой культуры меняют восприятие «другого»: теперь чудовище — не враг, а существо, заслуживающее понимания.

Поп-культура превращает его в персонажа, с которым зритель может сочувствовать, а иногда — даже любить.

В анимации 1990-х появляются «Покемоны» (1996) — маленькие гибридные существа, сочетающие в себе элементы животных, технологий и мифов.

Они — не угрозы, а партнёры человека. Их приручение символизирует новый тип отношений между людьми и «чудовищным» — не подавление, а взаимодействие.

В фильме «Шрек» (2001) монстр становится главным героем и одновременно зеркалом общества. Его внешняя уродливость противопоставлена внутренней человечности, тогда как «красивые» персонажи оказываются поверхностными и жестокими.

Здесь чудовище — это просто инаковость, которую общество ошибочно отвергает.

Таким образом, монстр 1990–2000-х становится образом гибридного мира, где различия между «нормальным» и «чудовищным» размываются.

Он уже не антагонист, а собеседник, иногда даже герой — воплощение идеи, что «другой» может быть не страшен, а важен для понимания самого себя.

XXI век — цифровые монстры, экология и постчеловеческое

В XXI веке чудовище перестаёт быть отдельной фигурой — оно растворяется в человеке, в технологиях и в самой среде.

Эпоха цифровизации и искусственного интеллекта создаёт новый тип монстра: не материального, а сетевого, существующего на стыке реального и виртуального.

В фильме «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона чудовище перестаёт быть угрозой.

Оно становится образом другого типа жизни, более тесно связанного с природой и её ритмами.

С помощью технологии аватара человек получает возможность «вселиться» в тело местного жителя — синего, гибридного существа, в котором сочетаются черты животного, человека и растения.

Этот акт воплощает главный конфликт фильма: желание контролировать и одновременно стремление слиться с природой. Монстр здесь — не враг, а форма связи, через которую человек учится понимать живое как равное себе.

Визуально фильм усиливает эту идею: тела нави пластичны и гармоничны с окружающей средой, их движения текучи и природны, а светящиеся растения и животные создают ощущение единой биосистемы.

Технология, которая раньше порождала чудовище (как у Франкенштейна), теперь позволяет человеку почувствовать себя частью природы.

Таким образом, «Аватар» переосмысляет саму суть «монструозного»: чудовище больше не то, что отличается от нас, а то, с чем мы утратили связь.

В мире экологического кризиса именно «чужой» оказывается хранителем гармонии, а человек — разрушительной силой.

В The Last of Us чудовище перестаёт быть воплощением зла — оно становится результатом.

Здесь монстр — не внешняя угроза, а продукт экологического и биологического дисбаланса, вызванного человеческой деятельностью.

Заражённые — это бывшие люди, чьи тела постепенно превращаются в носителей грибка. Их облик ужасает, но в нём чувствуется трагедия: изуродованные лица, наросты и так далее.

Так игра переосмысливает саму идею монструозного: это не чужой, а мы, потерявшие контроль над собственной эволюцией.