Паблик-ток на Московской неделе моды. «АРМ: зачем и для кого?»

2 марта 2024 года, в рамках Московской недели моды прошел паблик-ток «Архив российской моды: зачем и для кого?». В ходе обсуждения участники поделились своими мыслями о необходимости создания архива российской моды. Также были затронуты следующие темы: - Причины возрастающего интереса к истории российской модной индустрии; - Способы применения полученных знаний и материалов; - Значение собственных архивов для молодых дизайнеров и первые шаги к их созданию.

Архив российской моды публикует расшифровку разговора.

Участники паблик-тока

Ольга Михайловская Автор телеграм-канала Front Fashion, fashion-журналист, обозреватель Vogue, «КоммерсантЪ», Blueprint, историк моды, сооснователь проекта Front

Елена Ермаковишна Руководитель HSE CREATIVE HUB, преподаватель в Школе дизайна НИУ ВШЭ, аспирант в HSE Art and Design School, руководитель проекта LongFashionWeekend Ural, продюсер культурных событий, искусствовед, дизайнер бренда Ermakovishna.

Людмила Алябьева Шеф-редактор журнала «Теория моды», академический директор Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, руководитель проекта «Архив российской моды» (Школа дизайна НИУ ВШЭ)

Светлана Сальникова аспирантка Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, исследовательница локальных одежных практик, дизайнер одежды и основательница бренда fy: r, исследовательница Архива российской моды

Людмила: Добрый вечер, дорогие друзья! Проект «Архив российской моды» задумывался как платформа для сохранения истории российского дизайна одежды. Начав работу летом прошлого года, мы сфокусировались на создании цифрового архива. На данный момент мы записываем интервью с ключевыми фигурами модной индустрии 1990-х годов, расшифровываем их и публикуем на платформе Школы дизайна НИУ ВШЭ. Не менее важным аспектом нашей работы является телеграм-канал «Архив российской моды», который мы активно развиваем.

Переход к цифровому формату был вызван необходимостью переосмысления первоначальной концепции аналогового архива. Идея собирать физические экспонаты от дизайнеров оказалась невозможной на текущем этапе, но мы продолжаем работать над реализацией этой мечты в будущем. Теперь я хотела бы предложить Свете поделиться своим видением ключевых вызовов проекта и того, как мы смогли адаптироваться к изменениям в нашей стратегии.

Светлана: Людмила, благодарю вас за вступительное слово. Наш архивный проект, как мне кажется, на текущий момент во многом состоит из интервью. Ранее мы проводили их раз в две недели, затем еженедельно, а теперь — два раза в неделю. Соответственно, объем информации растет, горизонты проекта расширяются.

Светлана: Изначально мы ожидали получить для архива приглашения, брошюры, афиши, документальные фотографии и одежду. Но выяснилось, что с одной стороны на мероприятиях тогда фотографировали не так активно, как сейчас. С другой, у многих участников модных процессов, с которыми нам уже удалось поговорить, одежда и архивы были утеряны: утонули в потопе, потерялись по время переездов или просто были выброшены.

Людмила: Обсуждение значимости архивов порой может привести нас к неожиданным выводам. Архивы хранят в себе документы, которые могут быть обнаружены в самых непредвиденных местах, в то время как там, где мы ожидаем что-то найти, зачастую ничего нет. Это заставляет задуматься о важности сохранения истории в самом широком смысле.

Один из ключевых вопросов, который возникает в этом контексте — это различие между архивом и музеем моды. Эти институции играют разные роли в сохранении истории, хотя обе сталкиваются с необходимостью отбора материалов. В начале нашего проекта мы решили придерживаться принципа инклюзивности при сборе материалов, поскольку считаем, что каждый элемент истории заслуживает сохранения.

Ольга, ваш опыт в журналистике всем нам хорошо известен, однако в контексте сегодняшнего разговора интересно будет вернуться к вашему участию в проекте по созданию Музея моды в России. Эта идея, кажется, стала настоящей мечтой для многих, она словно фантом преследует российскую индустрию моды. Могли бы вы поделиться своими размышлениями на эту тему? С какими вызовами вам пришлось столкнуться в этом проекте?

Ольга: На самом деле, различие между архивом и музеем кажется мне очевидным. Архив аккумулирует информацию без отбора, поскольку его цель — сохранение всего. Музей же представляет собой курируемое пространство, где каждый экспонат имеет определенную художественную или историческую ценность.

Ольга: Моя работа в музее моды продемонстрировала сложности создания такого учреждения без наличия достойной коллекции. Большинство экспонатов фонда Музея моды было собрано на блошиных рынках и не имело ценности для истории моды. Это подтверждало мое понимание того, что без качественного отбора музей теряет свою сущность.

В конечном итоге, коллекция одежды была передана в Музей Москвы. Планы по созданию музея моды в Москве столкнулись с реальностью: без наличия качественной коллекции создать музей невозможно. Предполагалось, что «Дом мод» [так планировалось переназвать музей] станет центром моды с архивом, библиотекой, читальным залом, книжным магазином, выставками и учебными программами. Однако эти планы так и не были реализованы.

Елена: Я бы хотела рассказать про наш новый событийный проект на Урале, который включает в себя работу с архивами и осмысление тридцатилетнего периода истории локальной моды. Выставка представляет собой исследование моды Южного Урала, в котором мы стремимся охватить разные аспекты этой темы, чтобы дать посетителям максимально полное представление о том, как формировалась региональная индустрия. В рамках выставки мы приглашаем к участию и помощи в ее организации всех — от местных жителей до дизайнеров, некоторые из которых забыты или ушли из поля зрения общественности. Несмотря на то, что сбор информации оказался сложной задачей, мы привлекли широкую аудиторию для участия в проекте, что позволило нам аккумулировать значительный объем данных.

Людмила: Да, важно отметить, что наш проект не ограничивается опытом Москвы и Санкт-Петербурга, но уже на этом этапе старается активно вовлекать регионы. Это стало возможным благодаря энтузиастам, таким как Елена Ермаковишна и команде Long Fashion Week.

Людмила: Одной из задач проекта «Архив российской моды» является создание максимально подробной карты модной индустрии, которая бы включала в себя самые разные феномены. Ярчайшим примером здесь может служить Омская школа дизайна, настоящее сибирское чудо, которое как раз сформировалось в 1990-е годы.

Елена: Добавлю, что пример Екатеринбургской недели моды начала 2000-х показывает, что региональные проекты могут быть не менее значимыми, чем мероприятия в столицах. Наша команда стремится изучить развитие модной индустрии на Урале за последние 35 лет, чтобы понять ее текущее состояние и перспективы. Эта работа включает подготовку образовательных, развлекательных событий и организацию выставки, которая станет частью моего диссертационного исследования.

Ольга: Я ездила в Омск в 1999 году, и эта поездка оказалась для меня открытием. Моя цель была проста: изучить Омскую школу дизайна. Их уровень и подход к работе выделялись настолько, что вызвали мой искренний интерес.

Я уже работала в то время в Vogue, но статью об Омской школе дизайна мне заказал журнал «Итоги», хотя редакция отдела культуры и сомневалась в новостном потенциале этой темы. Несмотря на это, я убеждена была в важности репортажа. Я стремилась показать, что даже в таком удалении от центра страны могут возникать влиятельные культурные проекты.

Ольга: В конечном итоге моя статья стала попыткой изменить взгляд на то, как мы оцениваем культурные явления, происходящие за пределами столицы. Эта поездка подтвердила мою веру в то, что глубина и значение культурных проектов не всегда определяются их географическим положением или широтой известности.

Людмила: В процессе интервью нам часто удается узнать удивительные детали о событиях прошлых лет. Эти знания становятся частью нас, и возникает желание оберегать их. Однако наша основная задача — не скрывать информацию, а найти наилучший способ ее представления. Мы тщательно выбираем язык и форматы, которые позволят нам поделиться этими ценными сведениями с широкой аудиторией, сохраняя при этом уважение к истории и её участникам.

Я хотела бы поднять тему восприятия моды, которая уже мелькала в наших обсуждениях. В частности, интересно разобраться, что именно ожидают увидеть посетители модных выставок. Я говорила с Ксенией Гусевой о выставке «Дом моделей. Индустрия образов», которая проходила в 2023 году в Музее Москвы. Она отметила, что посетители ожидали увидеть что-то исключительно красивое и элегантное, но сталкивались с изнанкой мира моды и элементами, не соответствующими их ожиданиям относительно выставки моды. Когда мы говорим об архивах, мы чаще всего представляем что-то в духе Маржела, такую архивную эстетику, но история моды представляет собой не только фиксацию вершин, но и исследованием второго и третьего рядов и часто периферии.

Елена: Кажется, что мы часто забываем о короткой истории российской моды по сравнению с мировой. Важно осознавать, что от наших выставок и архивов мы ожидаем гораздо больше, чем они могут предложить. Сейчас критически важно задокументировать прошедшие 35 лет: как система моды строилась, какие этапы мы прошли и, возможно, поразмышлять на этом материале о том, что нас ждет в будущем.

Светлана: Согласна. Наша задача — рассказать об этом, привлечь к теме внимание. В эпоху информационного перегруза нам важно найти способы заинтересовать аудиторию не только визуально, но и на эмоциональном уровне. Мы хотим показать не только красоту моды, но и ее связь с прошлым.

Слушая участников разных модных процессов девяностых понимаешь, что тогда не было четких правил и ограничений, благодаря чему возникали уникальные подходы к дизайну и маркетингу. Эти открытия могут вдохновить на эксперименты в наши дни.

Елена: Одна из наших ключевых задач — образование молодых дизайнеров. Мы сталкиваемся с тем, что многие из них не знают о прошлом моды в своих регионах. Наша цель — показать им это прошлое, чтобы они могли строить будущее с учетом уже существующего наследия.

Ольга: Многие не осознают значение истории моды в нашем образовании. Как преподаватель, я вижу это как серьезную проблему. История моды редко в достаточном объеме включается в учебные программы, что лишает студентов пониманию развития моды.

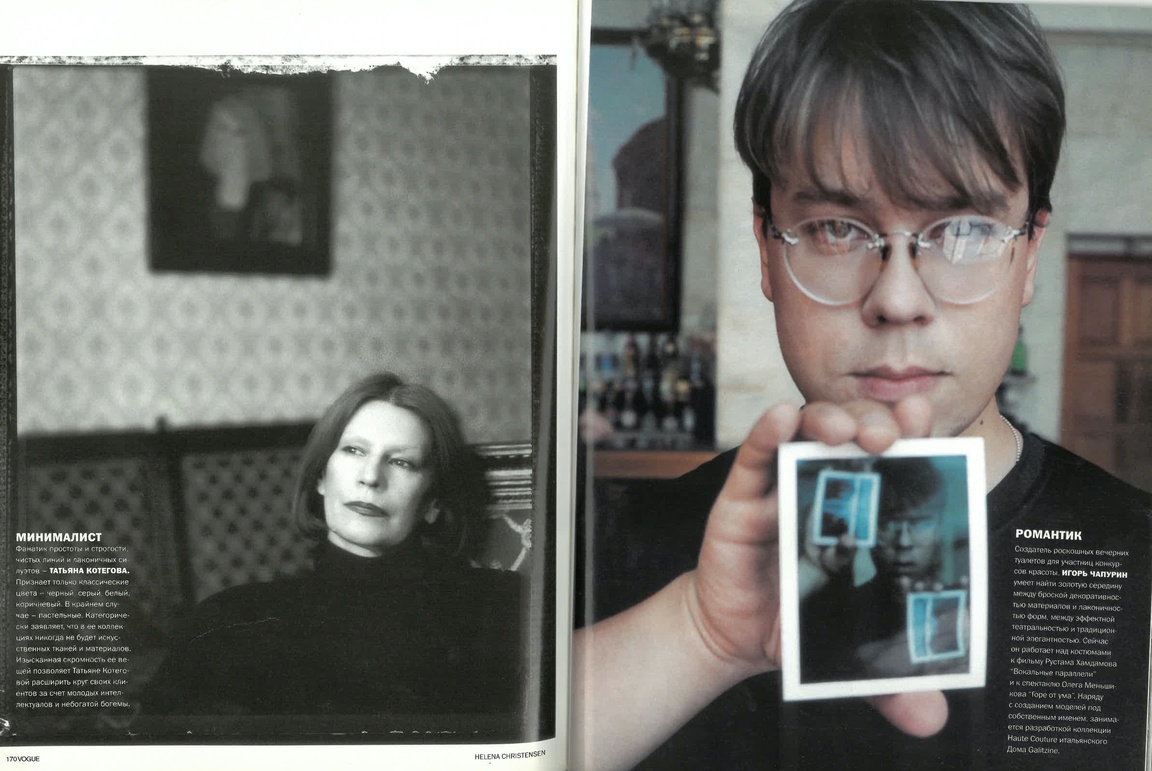

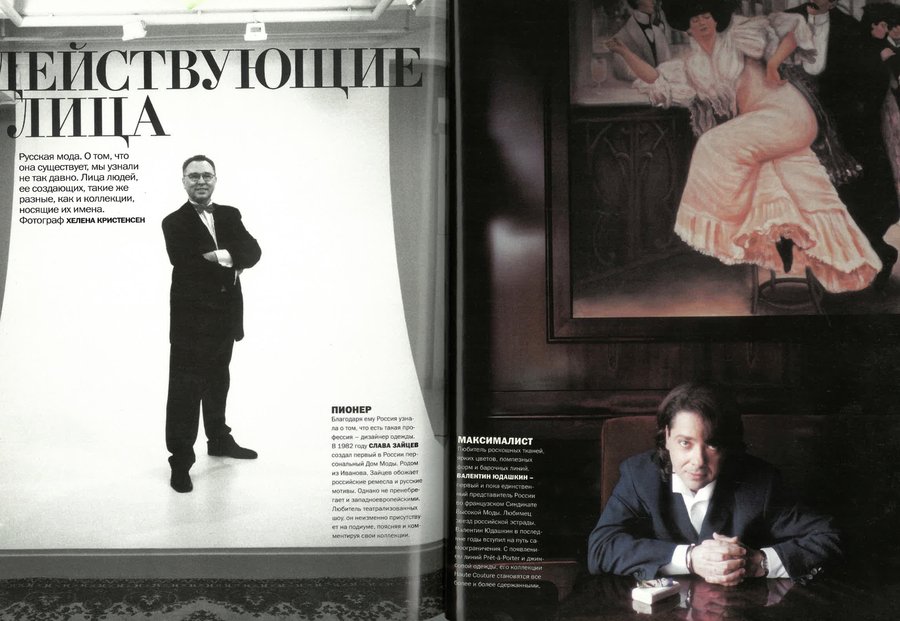

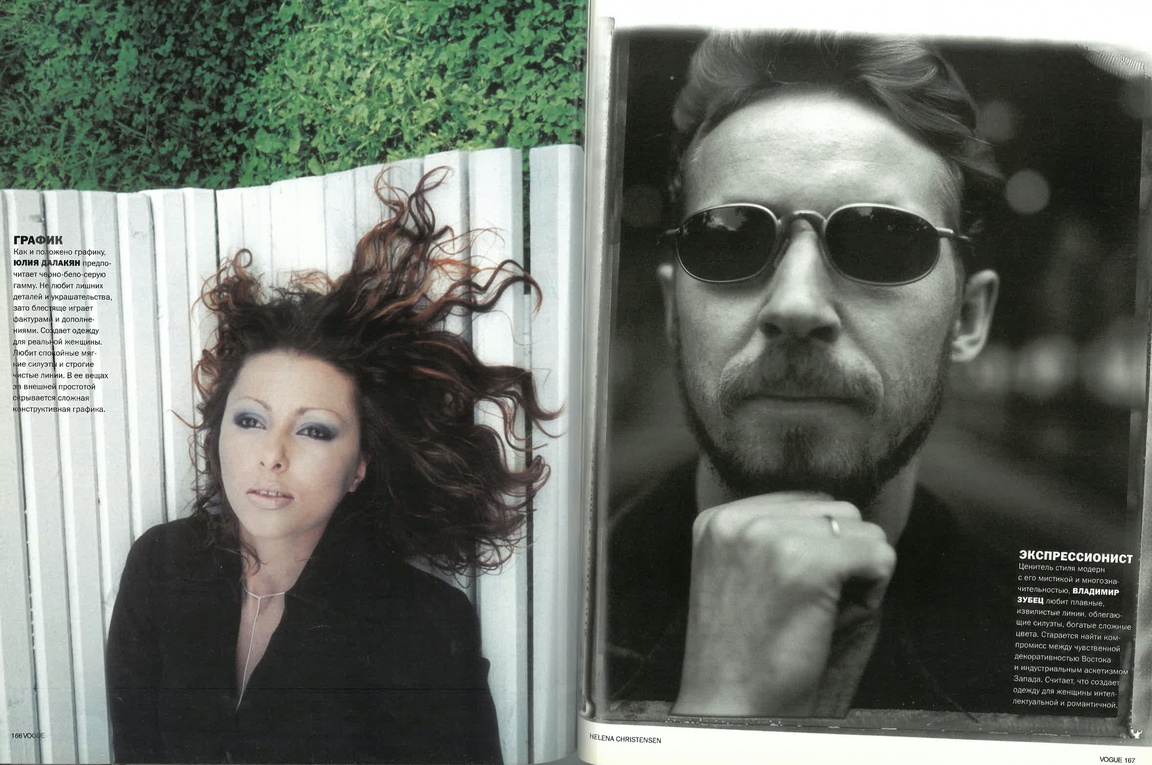

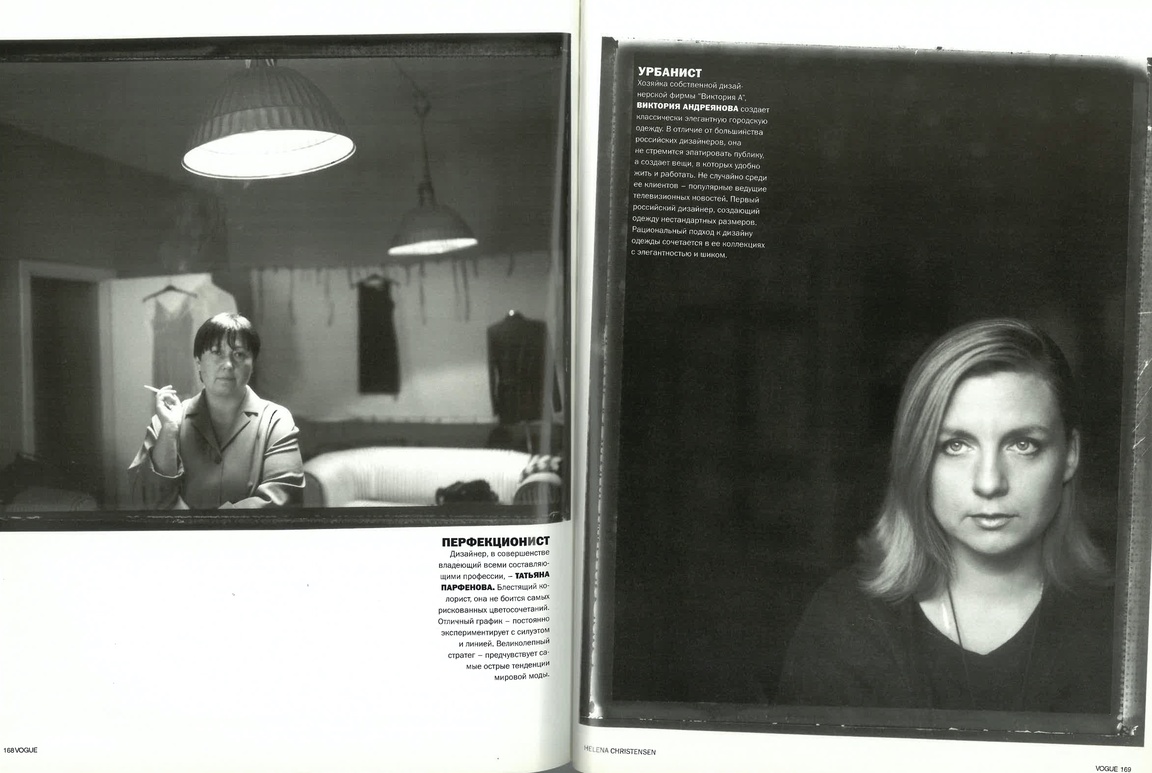

Светлана: Говоря о связи архива и образовательных проектов, важно для начала собрать информацию, разбросанную по крупицам на забытых сайтах в интернете и в личных архивах дизайнеров, журналистов и всех участников модных процессов. Мы ежедневно делимся найденными съемками, фотографиями с показов и статьями в нашем телеграм-канале. На платформе mediiia.com Школы дизайна НИУ ВШЭ каждую неделю мы публикуем расшифровки интервью с профессионалами индустрии, аналитические подборки и исследования, например, о том, как о российских дизайнерах писали в глянцевых Vogue, Harper’s Bazaar, Elle и в альтернативных изданиях «Птюч» и «ОМ». Интервью занимают особое место в нашей работе.

Начав со списка из 50 персоналий, включая дизайнеров, редакторов, стилистов, фотографов и продюсеров, мы постоянно расширяем его благодаря все новым и новым упоминаемым в разговорах именам. К настоящему моменту мы провели около 30 интервью, из которых опубликовано около половины. Процесс подготовки материалов требует времени на расшифровку и редактирование, но со временем все они будут доступны читателям.

Светлана: Мы также занимаемся, можно сказать, «археологией интернета», находя нужную информацию на самых неожиданных сайтах и форумах. Иногда я натыкаюсь на настоящие сокровища. К примеру, сайт с документацией показов недель моды начала 2000-х с фотографиями 100 на 150 пикселей. Кроме того, мне как исследователю интересно видеть, как менялось отношение к российским дизайнерам в прессе.

Людмила: У меня как раз возник вопрос о модной журналистике. Приступая к работе на архивом, мы проверяли несколько гипотез, одна из которых касалась российского глянца. Изначально мы думали, что редакторы глянца игнорировали российских дизайнеров, сосредоточив внимание на мировой моде. Однако обнаружилось, что во многом благодаря усилиям пионеров российской модной журналистики в таких журналах как Vogue, Harper’s Bazaar и Elle появилось много материалов о российских дизайнерах и российской моде.

Ольга: Это правда, с первого номера Vogue мы заявили о намерении писать о российских дизайнерах, так как это было частью нашей концепции. Мы следовали принципу: если нам что-то нравится, мы об этом пишем; если нет — молчим. Это стандартный подход для глянцевых изданий.

Ольга: Я всегда старалась активно работать в этом направлении, участвуя в жюри разных конкурсов, включая «Платье года» и «Адмиралтейскую иглу».

Ольга: Моя активная позиция не раз вызывала споры, но благодаря ей удалось достичь заметных результатов, например, победа Алены Ахмадулиной в «Адмиралтейской игле» была во многом моей заслугой.

Я помню скандал в жюри, связанный с ее победой. Я поссорилась со всеми, но все же выиграла эту битву, и Алена получила заслуженную награду. После этого инцидента меня больше не приглашали, видимо, чтобы избежать дальнейших конфликтов. Жюри всегда было разделено на два лагеря: преподаватели дизайна и практикующие дизайнеры, редакторы и другие практики из мира моды.

Однажды Vogue поручил мне подготовить большой материал о российских дизайнерах. Получить информацию от дизайнеров оказалось чрезвычайно сложно: каждая фотография и интервью доставались мне с огромным трудом, очень много нервов было потрачено на создание статьи. В конце концов, материал был написан, но это было для меня настоящим испытанием.

Эта ситуация показывает, почему создание Музея моды кажется почти невозможным. В других странах ответ на запрос от Vogue был бы мгновенным, а у нас…

Людмила: Да, общение с участниками модной индустрии в особенности на заре ее существования было непростой задачей. На тот момент далеко не все знали правила игры. К примеру, когда модный журнал в начале 2000-х публиковал материал о дизайнере, предполагалось, что представленную в нем одежду можно будет купить. Но у многих российских дизайнеров тогда просто не было возможности произвести тираж одежды на продажу.

Ольга: Действительно, но еще больше меня поражает непонимание дизайнерами роли прессы в индустрии. Это кажется почти невероятным и вызывает удивление.

Елена: Вы затрагиваете две важные проблемы, с которыми мы, как исследователи, сталкиваемся регулярно. Во-первых, отсутствие желания сохранять архивы и осмыслять свою деятельность. Во-вторых, многие не умеют рассказывать о своих проектах, что особенно заметно при попытках провести интервью с современными дизайнерами. Даже в эпоху социальных сетей формулирование нарратива остается сложной задачей.

Ольга: С нарративом я понимаю сложности для дизайнера, а в чем проблема с фотографиями?

Людмила: Многие архивные вещи, в том числе фотографии, не удалось сохранить, но это не означает, что такие проблемы возникают у всех дизайнеров. Существуют российские бренды, которые, кажется, только и ждали появления проекта «Архив российской моды» и с энтузиазмом поделились с нами своими архивами. Конечно, такое бережное отношение к собственному творчеству не может не вдохновлять.

Елена: Сейчас для регионального архива мы собираем предметы из первых трех коллекций, призывая людей связаться с родственниками или друзьями, которые могли приобрести эту одежду у местных дизайнеров. Так нам удалось найти ряд ценных вещей.

Людмила: Это отличная стратегия. Вообще 1990-е удивительная пора и они занимают особенное место в нашем исследовании. Этот период поражает свободой самовыражения, духом эксперимента и синтезом разных направлений, что особенно заметно на примере дизайнеров, которые начинали как художники, а затем стали частью модной индустрии. Примером такой трансформации может служить Маша Смирнова и ее бренд Inshade.

Светлана: Обсуждаемая нами мода отражает особенности того времени, когда в индустрии еще не сложилась четкая система. Можно сказать, что в Москве того периода существовала единая творческая среда, объединяющая различные направления. Такая одна большая тусовка.

Елена: В регионах, кстати, тоже формировались подобные творческие группы, хотя они, конечно, были не такими масштабными.

Светлана: В этом отсутствии отлаженной системы не было ничего плохого. Напротив, участники наслаждались своей деятельностью, будь то создание картин или дизайн одежды. В 1990-е годы все еще сохранялась связь между различными участниками культурной сцены, в отличие от более поздних времен, когда началось их разделение на более узкие профессиональные группы. Например, дизайнеры могли одновременно участвовать в конкурсе им. Ламановой, организованном Вячеславом Зайцевым, а вечером показывать коллекцию в клубе «Птюч».

Елена: Обсуждая 1990-е, мы не можем обойти стороной удивительное разнообразие того времени. Вспомним, например, как на Урале появились успешные бизнес-модели с брендами, имевшими до 160 магазинов по системе франшизы. В то же время, небольшие тусовки проводили перформативные шоу, создавая параллельную вселенную моды. Мне особенно интересно, как некоторые марки, зародившиеся в начале 1990-х, не только выжили, но и смогли преуспеть к 2005 году, адаптируясь к новым условиям рынка. Благодаря своей гибкости и инновационному подходу, они запустили ряд успешных проектов. Однако после этого наступил период стабилизации, когда значительные изменения в отрасли прекратились.

Ольга: Интересно также отметить, что некоторые художники начали свой путь как дизайнеры, но с индустриализацией моды не справились и вернулись к искусству. Это печально, ведь многие из них были талантливыми. Их истории показывают сложность адаптации к меняющимся условиям рынка.

Людмила: В самом деле, разнообразие сценариев развития событий в модной индустрии 1990-х поражает. Мы видим, как период безудержных экспериментов и игнорирования границ постепенно сменился более структурированным подходом.

Светлана: Мы определили период 2004–2005 годов как значимый рубеж для нашего исследования, так как часто сталкиваемся с упоминанием этих дат в интервью. В этот период некоторые дизайнеры начали показывать свои коллекции в Париже, другие открыли магазины, а третьи решили завершить карьеру, осознав, что не могут адаптироваться к формирующейся индустрии моды.

Людмила: При попытках найти информацию или материалы о том времени мы сталкиваемся с разрозненными воспоминаниями. Каждый новый собеседник добавляет часть истории, но иногда эти части не складываются в единую картину. Некоторые утверждают, что не имели отношения к событиям, о которых мы спрашиваем. Мы сталкиваемся с мифами и слухами, которые порой преподносятся как факты, что заставляет нас задуматься о том, как проверять информацию и отделять правду от вымысла.

Елена: Полностью с вами согласна. Например, на Урале был проект «Мануфактура», который оставил заметный след в культуре того времени. Однако при попытке реконструировать его историю через интервью, мы столкнулись с тем, что информация от разных людей не совпадает. Это подчеркивает сложность задачи сохранения истории моды и культуры в целом.

Светлана: Специфика архивной работы заключается в сборе личных историй. Мы не стремимся к объективности, так как каждый видит события по-своему. Это касается и индустрии моды. Каждый дизайнер строит собственный миф через интервью и публичные выступления.

Людмила: Действительно, некоторые дизайнеры жестко контролируют свой имидж и нарратив, что, признаться, разочаровывает во мне исследователя. Наша задача — находить неочевидные факты и людей, стоящих за брендами, улавливать какие-то ускользающие нюансы и различать еле слышные голоса.

Ольга: Это общая тенденция в мире моды. Иногда интервью с дизайнером превращается в чтение пресс-релиза, что делает нашу работу менее интересной.

Людмила: Контроль нарратива — ожидаемое явление. Тем не менее, мы всегда надеемся на то, что что-то «прорвется» и наш собеседник поделится чем-то необычным или личным, раскрыв неизвестные аспекты своей работы и истории.

Елена: Мне интересно ваше мнение о том, будет ли наше усилие по систематизации архивов полезно для будущих поколений дизайнеров. Сможет ли это помочь им в работе?

Ольга: Думаю, это будет важно не столько для дизайнеров, сколько для историков. Возможно, дизайнеры больше ценят визуальные материалы, но знание истории также играет роль.

Людмила: Наша цель — осветить все аспекты жизни и истории российской моды, предоставив ориентиры не только дизайнерам, но и студентам, исследователям. В эпоху цифровых технологий кажется, что сохранять что-то необязательно. Но это не так, еще как надо!

Светлана: В мире социальных сетей мы часто видим только верхушку айсберга — отфильтрованные изображения, которые скрывают за собой гораздо больше. Подобно дизайнерам, отбирающим лучшие работы для портфолио, мы видим только «витрину». Однако за кулисами скрывается много интересного — трудности и неожиданные моменты, которые также заслуживают внимания. Важно осознанно сохранять эти моменты, ведь они могут оказаться не менее ценными.

Светлана: Возвращаясь к вопросу о значении этого для дизайнеров и специалистов модной индустрии, хочу подчеркнуть: знакомство с историями предшественников вызывает уважение и интерес. Эти рассказы помогают формировать чувство сообщества и преодолевать разобщенность, характерную для индустрии. Знание о достижениях друг друга объединяет нас, позволяя оценить даже те работы, которые на первый взгляд могут показаться устаревшими. Открытие чего-то нового о прошлом всегда вдохновляет.

Людмила: Коллеги, спасибо большое за беседу!

Видеоверсия паблик-тока

Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media

Читайте другие материалы архива ↓