Все его демоны. Мифологические образы в живописи М. А. Врубеля

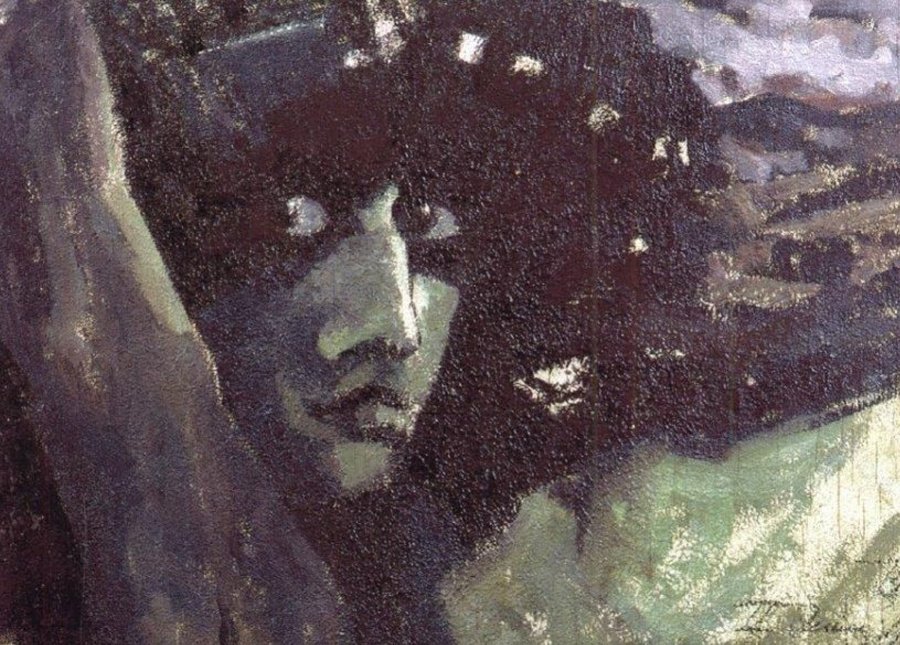

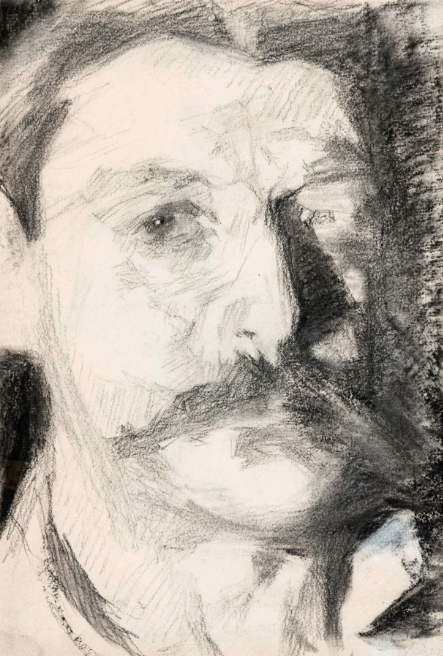

Демон сидящий (фрагмент) / Михаил Врубель / 1890 г.

В исследовании рассмотрены картины Михаила Врубеля, содержащие сказочные или мифологические сюжеты, и соотнесены с его внутренним состоянием в периоды творчества.

Символизм. Многие ли задумывались о значении этого термина, печатая очередной рабочий отчет начальнику или протискиваясь через толпу в метрополитене? Символы и образы так или иначе наполняют всю нашу жизнь, ведь даже читая название этого исследования, человек погружается в мир подтекста, что характерно было для творчества Михаила Врубеля. Более того, он был прирожденным символистом. Подтекст, или же неочевидный смысл, в названии носит слово «демон».

Многие привыкли к отрицательному значению этого слова, к ассоциациям с дьяволом и воплощением зла, тогда как в переводе с греческого демон — «душа». На этой мысли будет построено последующее повествование, и она также важна для понимания контекста отношения Врубеля не только к своим полотнам, но и к пласту мифологических образов в целом.

Михаил Врубель известен своими демонами: внутренним и внешним — картинным. Однако это не основа его творчества, как многие привыкли полагать. Врубелю характерны также светлые библейские и сказочные сюжеты. Тема выбрана с целью подчеркнуть контрастность отдельных периодов творчества художника, раскрыть символическую составляющую его работ.

Визуальное исследование включает картины живописца, которым характерны: мифологическая направленность, сказочные сюжеты и выдуманные персонажи. С опорой на общепринятые этапы творчества Михаила Врубеля, лонгрид структурирован исходя из личного гипотетического представления и периодизации работ: восход художника (1880–1883 гг.), библейский цикл (1884–1889 гг.), демонический (цикл души) (1890–1902 гг.), сказочный (1898–1901 гг.), «воскресение» (1900–1906 гг.). Также учитывались тенденции в творчестве Врубеля и соответствующие им настроения художника.

Немаловажную роль среди текстовых источников будут играть стихотворение «Мой демон» [1] и поэма «Демон» [2] М. Ю. Лермонтова.

Именно эти произведения, вдохновившие живописца на создание серии работ, перевернули не только его творческий путь, но и жизненный. С раннего детства Врубель питал особые чувства к лермонтовскому демону, вдохновляясь его образом, который демонстрирует «вечную борьбу мятущегося человеческого духа, ищущего примирения обуревающих его страстей, познания жизни и не находящего ответа на свои сомнения ни на земле, ни на небе» [3, с. 195].

Словом, именно этот мотив и будет сопровождать живописца на протяжении всего творческого пути, начиная с отвержения его композиций «Воскресение» и «Надгробный плач» (обе 1887 г.) для росписи Владимирского собора и заканчивая картиной «Видение пророка Иезекииля» (1906 г.). Примечательно, что каждая из перечисленных работ осталась незавершенной.

Заключением концепции становится главный вопрос-гипотеза исследования: «Какими символами и скрытым смыслом наполнены сказочные картины художника и каким образом они сумели оказать на его жизнь настолько исключительное влияние?»

Глава 1. Восход

Сальери всыпает яд в бокал Моцарта. Иллюстрация к драме А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (фрагмент) / Михаил Врубель / 1884 г.

Отец — военный, мать мертва, как и брат с сестрой. Так можно описать детство Михаила Александровича Врубеля. [4]

«Смерть» для символистов — не просто слово, не просто событие или переживание. Они чувствуют ее, проживают, пропитываются пониманием к ней. И потому так тяжела бывает их жизнь, подталкивающая смерть прямо к ногам.

Казалось бы, горькая, печальная судьба настигла Врубеля, но было в ней что-то особенное, вернее кто-то — его сестра Анна. Она была для Михаила Александровича как Тео для Ван Гога, также дорога, также близка. Впоследствии, подобно ей, близка Врубелю будет и его жена — Надежда Ивановна Забела-Врубель. Она была певицей и музой живописца.

Эти детали жизни художника далеко не то, чему в настоящем посвящен лонгрид, но без них понимание мыслей и состояния Врубеля практически невозможно.

«Как „техника“ — есть только способность видеть, так „творчество“ — глубоко чувствовать» [3, с. 74-75]

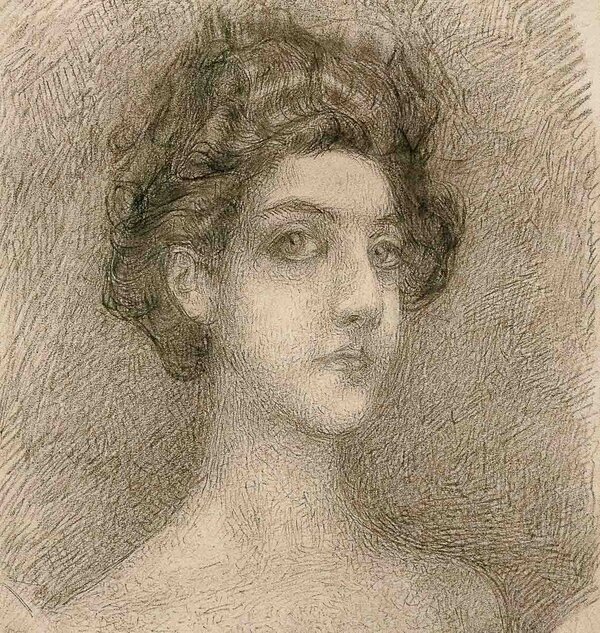

Крестьянин-лирник / Михаил Врубель / 1881 г. // Портрет неизвестной / Михаил Врубель / 1882 г.

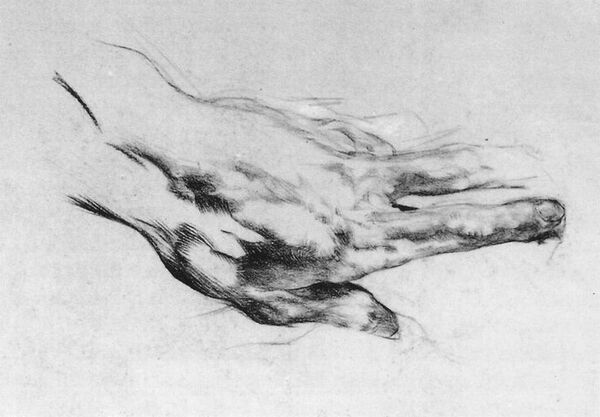

Посмотрев на наброски, эскизы и просто маленькие зарисовки живописца, мы можем понять не только его стиль, но и душу. Образ штриха, направление линий и, наконец, те, кого он изображает. Художнику свойственно выражать чувства и эмоции через творчество. Зрителю, в свою очередь, проще понять «язык» мастера через его «черновые» работы.

После юридического факультета в Петербургском университете живописец занимался в Императорской Академии художеств, где график и педагог Павел Чистяков позволил ему взглянуть на структуру письма под иным углом. [5]

Так Врубель научился видеть изображаемый объект не как цветастое пятно, а как многогранную композицию, собирающую в себя отдельные плоскости, фигуры. Благодаря такому подходу к созданию работы, у художника выработался собственный геометричный стиль, черты которого будут прослеживаться в последующих картинах.

Автопортрет / Михаил Врубель / 1883 г. // Левая рука художника / Михаил Врубель / 1882–1883 гг.

Глава 2. Его ангелы

Сошествие Святого Духа на апостолов (фрагмент) / Михаил Врубель / 1885 г.

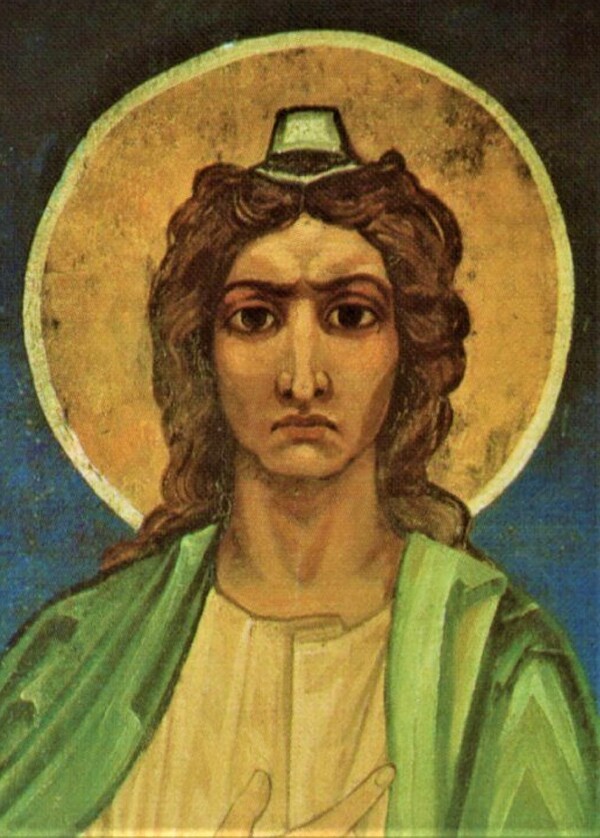

Пророк Моисей / Михаил Врубель / 1884 г.

«Путь учения и познания». Так можно назвать первый значимый период творчества Врубеля — библейский цикл. Это время, когда художник занимался реставрацией фресок в Кирилловской церкви в Киеве (1884–1889 гг.) [5].

Там он написал «Пророка Моисея» (1884 г.). Как известно, в христианстве Моисей — прообраз спасителя [6]. Врубель в свою очередь изображает его безбородым, молодым человеком, глаза которого наполняет множество эмоций, начиная удивлением и заканчивая гневом, а брови хмуро собираются у переносицы. Врубелевский Моисей выглядит чувствующим, пылающим. Он напоминает демона, к образу которого через время придет художник. Уже сейчас можно понять, что «демоническое» для Михаила Александровича никак не соотносится с образами зла и порока, а, наоборот, имеет неразрывную связь с «душевным», человеческим.

Эта работа позволила Врубелю переосмыслить сам образ пророка, показать его с иной стороны. Картина также дала художнику возможность передать собственные рассуждения относительно религиозных образов, продемонстрировать взгляд на библейские символы, интерпретировав их по-своему.

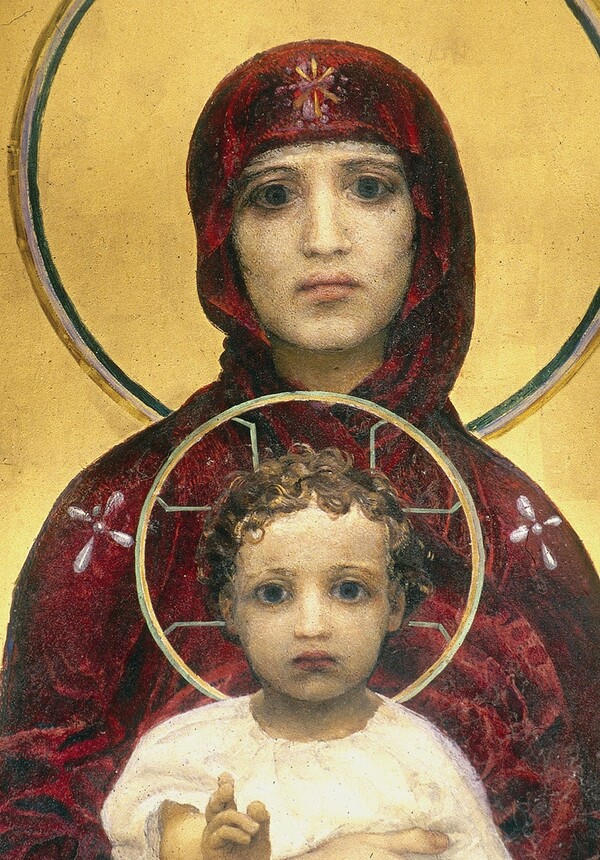

Богоматерь с младенцем / Михаил Врубель / 1885 г.

Глаза — отдельный пласт творчества живописца. Многие картины Врубеля узнаваемы в первую очередь благодаря им. Так, подобно другим, эмоциональным взглядом отличаются «Богоматерь с младенцем» (1885 г.). Их лики художник писал с жены и дочери А. В. Прахова, который ранее пригласил его для работы над восстановлением фресок Кирилловской церкви.

За святостью образов и божественным присутствием скрывалась настоящая боль Михаила Александровича. Эмилия Львовна, жена А. В. Прахова, была его безответной любовью. Художник говорил: «…я любил женщину, она меня не любила — даже любила, но многое мешало ее пониманию меня. Я страдал в невозможности объяснить ей это мешающее. Я страдал, но когда резал себя, страдания уменьшались» [7].

Из этого складывается понимание красного цвета одеяния Богоматери. Он, с одной стороны, символизирует любовь, страсть, но, с другой, демонстрирует боль и страдания, которые в свою очередь соотносятся с тем, что испытывал Михаил Врубель.

Отверженный

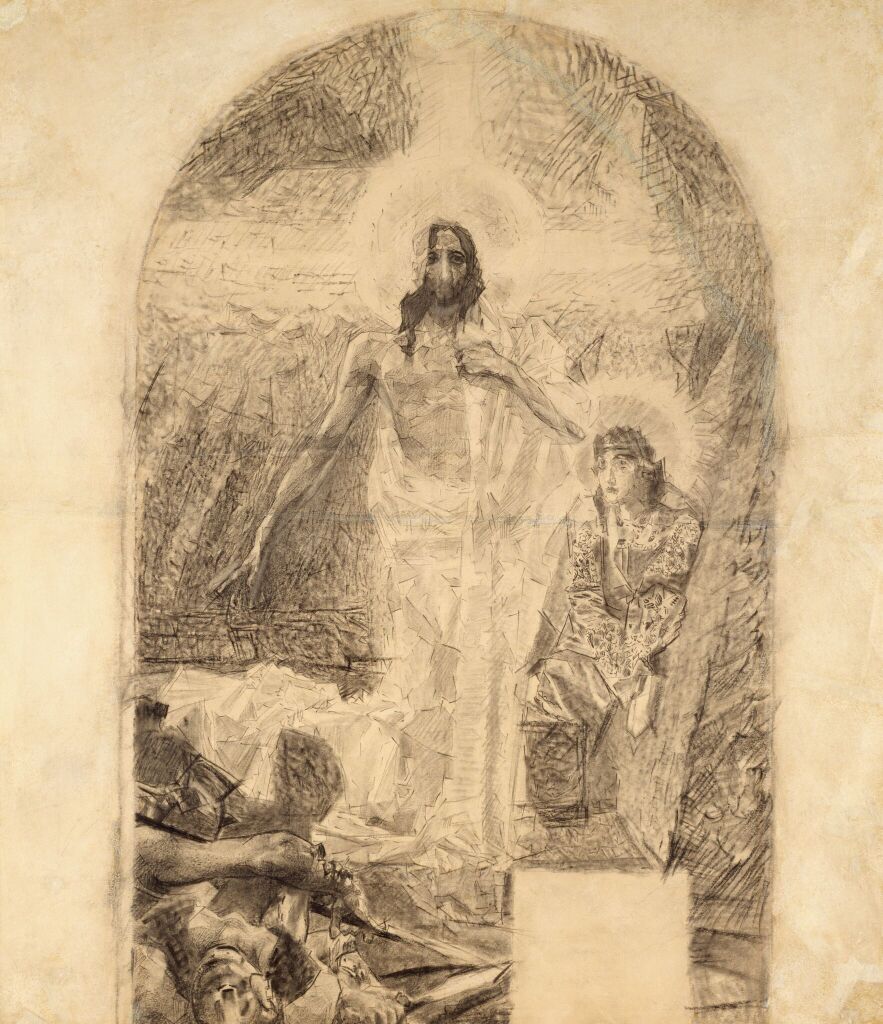

Воскресение / Михаил Врубель / 1887 г. // Ангел с кадилом и свечой / Михаил Врубель / 1887 г.

Надгробный плач / Михаил Врубель / 1887 г.

Картины «Ангел с кадилом и свечой», «Воскресение» и «Надгробный плач» (все 1887 г.) — незаконченные эскизы, которые не приняла комиссия Владимирского собора в Киеве [5]. Несмотря на особый стиль, принятый А. В. Праховым, которого придерживался Врубель во время росписи Кирилловской церкви, работы, созданные для собора, были отвергнуты.

Комиссия не была готова соглашаться с образами святых, не соответствующих общепринятым представлениям. Михаил Александрович, в свою очередь, видел духовность именно так: в знакомых лицах, больших глазах, в обилии эмоций и выразительных штрихов. Он словно проникал внутрь картины в процессе работы, сопереживал героям, чувствовал.

Для Врубеля все ангелы, божественные существа и серафимы «способны пробудить душу» [5] человека, именно поэтому в его работах чувствуется особая связь, непонятная зрителю с первого взгляда.

После печального опыта с отвержением эскизов на библейскую тематику в работах художника прослеживается тенденция большего обращения к человеческой душе, ее неопределенности в процессе пути. Так Врубель углубляется в поэзию М. Ю. Лермонтова, знакомую ему с детства.

Глава 3. Его демоны

«Собранье зол его стихия. Носясь меж дымных облаков, Он любит бури роковые, И пену рек, и шум дубров» [1]

Демон сидящий / Михаил Врубель / 1890 г.

Демон первый.

Безответная любовь никогда не проходит даром. Трудные времена позволяют не столько задуматься, сколько переосмыслить в целом свое дело. Уже в тот период в работах Врубеля можно было проследить отсылки к «Демону», его черты, душевные терзания.

Став вполне узнаваемым и востребованным, живописец в 1890 году получает заказ на создание работ к двухтомному собранию произведений М. Ю. Лермонтова [8]. С этого момента его «внутренний демон» объединяется с «внешним» и выплескивается на холст в виде практически обнаженной крылатой фигуры и, что самое главное, чересчур задумчивой, погруженной в себя. Так Врубель видел демона, а точнее «душу». Простую, человеческую, со своими тяготами и смятениями.

В его первом демоне нет ничего, что можно было бы соотнести с общепринятыми представлениями о низшем и устрашающем зле. Зритель видит меланхоличное существо, больше напоминающее человека, окруженное пестрыми геометричными цветами. Михаил Александрович не был странен, а лишь умел сопереживать и понимать тех, кого пишет, умел выражать собственное видение, интерпретировать так, как понимает этот образ только он.

Демон и Тамара / Михаил Врубель / 1890–1891 гг. (картины по краям) // Танец Тамары / Михаил Врубель / 1890–1891 гг.

«Я тот, чей взор надежду губит; / Я тот, кого никто не любит; / Я бич рабов моих земных, / Я царь познанья и свободы, / Я враг небес, я зло природы…»; «Моя ж печаль бессменно тут, / И ей конца, как мне, не будет» [2]. Так в поэме Михаила Юрьевича Лермонтова описан демон. Страдающий, печальный герой, не находящий себе места ни на земле, ни на небе [3]. «Душа», которую никто не принимает. Он не способен испытывать теплых чувств.

Однако Врубель из-под всей толщи безразличия и зла выцепляет того демона, который способен на любовь, на переживания и слезы. Из всех возможных интерпретаций и иллюстраций, которые мог бы создать любой другой художник, Михаил Александрович обращается к духовной составляющей демона, к соотнесению его с тоскующей, мятущейся от безысходности человеческой душой. Здесь демон — влюбленный в земную девушку Тамару.

На всех иллюстрациях, а в особенности на картине «Танец Тамары» (1890–1891 гг.) с помощью бледного фона Врубель передает застенчивость, скромность натуры героя.

Сам М. Ю. Лермонтов в поэме описывает демона так: «Он был похож на вечер ясный…» [2], что дает представление о меланхоличности натуры героя. Из этого складывается полное впечатление на какие именно строки обращал внимание Врубель при создании иллюстраций. Его можно сравнить с человеком, способным видеть даже в толще льда что-то упоительно теплое и прекрасное.

Голова демона / Михаил Врубель / 1890–1891 гг. // Демон летящий / Михаил Врубель / 1890–1891 гг. (2 и 3 картины)

Изображение на картинах лица в три четверти и в профиль создает образ закрытого, замкнутого героя, который словно утаивает все мысли от смотрящего на него.

Демон М. Ю. Лермонтова открывается с новой стороны. Он не соответствует библейским канонам, не написан со слов священников. Он тот, кто стремится обрести что-то свое на земле. Именно по этой причине после выхода книги на работы обрушивается волна критики. Люди не были готовы принять подобную трактовку и назвали его «грубым, уродливым, карикатурным и нелепым» [9].

Под влиянием негативных комментариев Михаил Врубель надолго откладывает написание последующих картин, связанных с демоном, однако не теряет его образ.

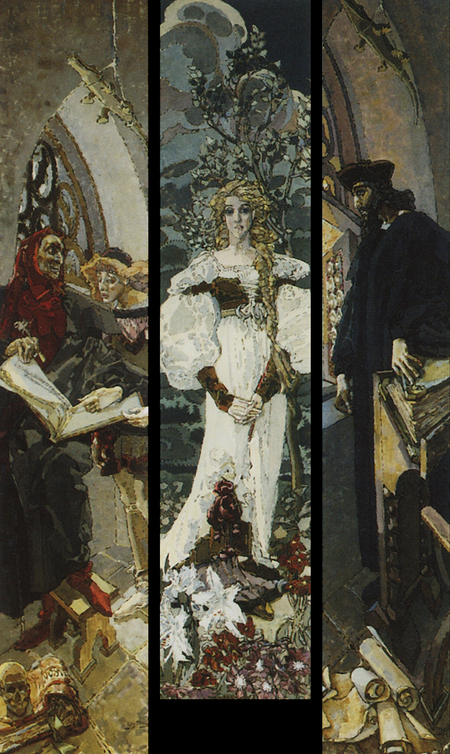

Полет Фауста и Мефистофеля / Михаил Врубель / 1896 г. // Фауст. Триптих / Михаил Врубель / 1896 г.

В 1896 году Михаил Врубель отходит от «своего демона» и обращается к «Фаусту» И. В. Гете, создавая полотна для А. В. Морозова.

В работах «Полет Фауста и Мефистофеля» и «Фауст. Триптих» (обе 1896 г.) образ демона переходит к Мефистофелю, чье имя, по одной из версий, происходит от древнегерманского «Melphisto», то есть «черный дух». Образ героя мрачен, зловещ, в темных тонах картин он способен напугать любого. Его взгляд лукав, а приподнятые брови будто подговаривают остальных персонажей совершить что-нибудь неблагопристойное.

Однако и здесь проявляется то самое «контр-» в инфернальном образе Мефистофеля. В «Фаусте» И. В. Гете герой произносит слова, ставшие культовыми: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» [10]. К ним впоследствии обращался и М. А. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита».

Примечательно, что в период создания картин живописец познакомился с будущей женой — певицей Надеждой Ивановной Забелой. Это время совпало с ее исполнением партии Маргариты в опере «Фауст». Не исключено, что во время создания центральной композиции триптиха Михаил Врубель вдохновлялся ее сценическим образом.

Глава 4. Все или ничего. Пан

«Меж листьев желтых, облетевших, Стоит его недвижный трон; На нем, средь ветров онемевших, Сидит уныл и мрачен он» [1]

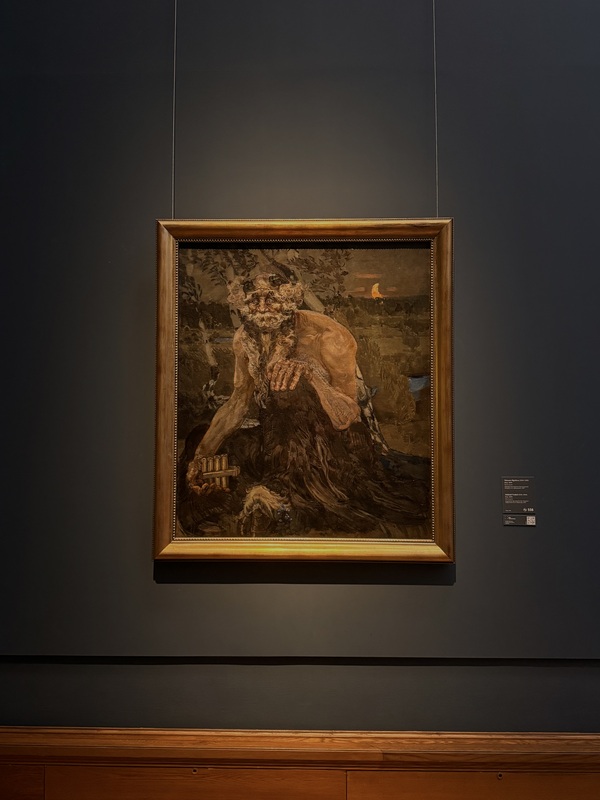

Пан (фрагмент) / Михаил Врубель / 1899 г.

Одновременно с отвлечением от «страданий по демону» Михаил Врубель работает над созданием серии работ, посвященных узнаваемым персонажам. Этот цикл будет называться «сказочным».

Не первая по хронологии, но достаточно значимая среди остальных — картина «Пан» (1899 г.) изначально имела совсем иное название — «Сатир». Михаил Александрович вдохновился на ее создание после знакомства с рассказом А. Франса «Святой Сатир» [11]. В древнегреческой мифологии оба персонажа схожи внешне — наполовину люди, наполовину козлы. Однако Пан — бог плодородия и пастушества, тогда как Сатир — спутник бога «экстаза», театра и вместе с тем виноделия.

Врубель же обратился к греческой трактовке Пана как «вездесущего» и «всепроникающего» существа, способного навести страх и ужас на тех, кто его видит [11]. Ночной пейзаж, в свою очередь, отличается реальным отражением тех мест, в которых художник создавал картину. Приглушенные зеленые оттенки разбавлены сиреневатой дымкой, создающей мистическую атмосферу, характерную для символистской направленности творчества Михаила Врубеля.

В светлых глазах Пана прослеживается грусть, перекликающаяся с темным, местами безобразным силуэтом героя и таким же пейзажем. Для живописца эта работа послужила отдушиной, быстрым и легким изложением впечатления от рассказа, которым он проникся.

Богатырь (фрагменты) / Михаил Врубель / 1898 г.

Вслед за тенью Пана появляется светлый и мужественный образ «Богатыря» (1898 г.), написанного годом ранее.

Здесь Врубель демонстрирует всю мощь и яркость плотных, местами толстых мазков. Живописец не жалеет цвета, создавая золотистый отлив прядей бороды героя и розоватые силуэты на деревьях. Одновременно с символизмом, Михаил Александрович обращается к «неорусским» поискам в стиле модерн, который начал распространяться в конце 1890-х во многих сферах культуры [12]. В былинах Врубель видел ту загадочность и магию образа, которые ему так нравились.

Художник демонстрирует интерес к исконно русским сказочным темам, перерабатывая их в мифологическом ключе собственного видения. Богатырь здесь — символическое отражение «могучих» сил природы, монументальности ее пейзажей [12]. Героя картины наглядно характеризуют глаза — два крошечных голубых проблеска, напоминающих те, что впоследствии будут изображены у Пана. Они словно не осознают всей силы, которой обладает их хозяин.

Сирень / Михаил Врубель / 1900 г.

Возвращение к божествам.

У картины «Сирень» (1900 г.) существует несколько трактовок. Первая — связанная с Паном история его возлюбленной, которая убегала от героя в надежде спрятаться, когда речной бог превратил ее в куст сирени. Вторая — интерпретация образа греческой богини ночи Никты, облаченной во все черное. [13]

Так или иначе, Михаилу Врубелю удалось одновременно передать с помощью мастихина яркие, геометрично-хаотичные всплески гроздьев сирени, окутанные таинственной атмосферой ночи, и плавно воссоздать таинственное существо: то ли девушку, то ли божество. От уходящей в сторону одежды героини создается впечатление, что она парит.

Врубель, работая в технике острых, резких наслоений краски, демонстрирует «размах души», характерную ему индивидуальность, вложенную в картину.

К ночи / Михаил Врубель / 1900 г.

В картине «К ночи» (1900 г.) живописец вновь возвращается к образу Пана. Здесь герой с наступлением темноты меняет облик. Он представлен вполоборота, загадочно смотрящим на зрителя.

Рогатый пастух, перевоплотившийся в бога плодородия, пугает коней, машущих гривой на заднем плане. Подкрадывающаяся ночь в пейзаже одновременно устрашает и завораживает туманной таинственностью. Среди всего только цветы сияют красным и розовым на первом плане.

В этой работе Врубеля сочетается характерный русский пейзаж с греческой мифологией.

Царевна-Лебедь / Михаил Врубель / 1900 г.

Завершающей картиной «сказочного» цикла или же «периода счастья» Михаила Александровича становится «Царевна-Лебедь» (1900 г.), наполненная теплотой и любовью к музе живописца.

Полотно создано по мотивам произведения А. С. Пушкина «Сказка о Царе Салтане» для художественного оформления оперы Николая Римского-Корсакова, где супруга живописца исполняла партию Царевны-Лебедь. [14]

Героиня картины изображена в моменте фантастического перевоплощения, а ее большие глаза окутывают смотрящего таинственностью. В образе Царевны-Лебедь Михаил Врубель сочетает легкость и невесомость тканей, воздушные крылья, к которым словно нельзя дотронуться, и физическое начало человека.

Полотно становится «вершиной» светлого и сказочного периода художника, сочетая в себе выразительность взгляда, который можно сравнить с глазами Богоматери, исполненной еще в 1885 году, и кристаллическую хрупкость деталей, начиная с платка и заканчивая россыпью камней кокошника.

Демон. Возвращение

Демон летящий / Михаил Врубель / 1899 г.

Спустя два года после работы над образом Мефистофеля Врубель возвращается к теме «душевных поисков» и берется за создание «Демона летящего» (1899 г.), однако так и не завершает замысел, оставляя картину незаконченной.

Демон здесь не летит, а словно падает, чувствуя скорый конец. Картину можно соотнести с жизнью Врубеля в этот период. Художник, будто чувствуя будущий надлом, превращает сильную глыбу тела демона, летящую сквозь толщу туч, в отчаянную субстанцию, которая устремляется в неизвестном направлении через грязную массу серых и коричневых оттенков.

В это же время создается впечатление, что герой на картине «Демон поверженный» (1901–1902 гг.) запечатлен через мгновение после его состояния на предыдущей работе.

Демон поверженный / Михаил Врубель / 1901–1902 гг.

Страдальческое, обиженное выражение лица, сковывает демона. Его руки подняты над головой не то в скучающем, не то в пораженном жесте. Сам он словно сбит с вершины горы, погружен в «месиво» из «павлиньих» узоров его крыльев, размашистых мазков и темных пятен красок, которые нагнетают, создавая давящую атмосферу.

Крах.

Демон как человек, демон как душа. И то, и другое поражено, они словно пробиты насквозь острыми скалами без возможности воскреснуть. За этим кроются не просто размышления о человеческой жизни, а истинное отражение внутреннего состояния живописца.

Это вовсе не творческое поражение, наоборот, лечащий врач Врубеля говорил, что «как человек он был глубоко больным, но как художник он был абсолютно здоров». [15]

Что же стоит за всем этим? Счастье. Действительно, Врубель был бесконечно счастлив, когда встретил жену. Его воодушевленный до невозможности период длился ровно до того момента, как демону не сломали крылья. Должно быть, он проклят.

И правда. После того, как у Врубеля родился сын с заячьей губой, художник начал считать себя «порченым». Более того, он чувствовал вину из-за его болезни. С этого момента все пошло под откос.

Глава 5. Затмение. Три стадии жизни демона как три этапа творчества художника

Демон поверженный (фрагмент) / Михаил Врубель / 1901–1902 гг.

«Он недоверчивость вселяет, Он презрел чистую любовь, Он все моленья отвергает, Он равнодушно видит кровь…» [1]

Солнце скрывает лучи за глыбой тьмы.

«Демон сидящий» (1890 г.) как меланхоличный юнец, лишь познающий жизнь. Врубель и был таким. Молодая, трепетная душа, едва поранившаяся о безответную любовь, открывает зрителям мир раздумий и поиска жизненного предназначения в образе, далеко не всем привычном.

«Демон летящий» (1899 г.) как порыв, возвращение спустя значительный перерыв. И он вновь влюблен, только теперь взаимно. И Врубель окрылен, как и демон. Он летит, стремится вдаль, в совершенство, хоть и предчувствует надлом.

«Демон поверженный» (1901–1902 гг.) теперь как и сам Михаил Александрович. Сломленный, сбитый, истерзанный морально. В начале 1902 года Врубель попадает в психиатрическую лечебницу с диагнозом «прогрессивный паралич» [15].

Казалось бы, живописец воскресает на глазах, однако умирает сын. Врубеля будто насквозь пробивает с двойной силой то, чего он так боялся. Художник вновь винит себя в «греховности», представляя собственные пытки и казнь. Склонность к инфернальному — его личный демон.

Глава 6. Воскресение. Его райские творения

Жемчужная раковина (фрагмент) / Михаил Врубель / 1904 г.

«И звук высоких ощущений Он давит голосом страстей, И муза кротких вдохновений Страшится неземных очей» [1]

Портрет жены (Н. И. Забелы-Врубель) (фрагмент) / Михаил Врубель / 1904 г. // Автопортрет / Михаил Врубель / 1904 г.

Михаил Александрович не смотрел, он скорее любовался. Его жена была проблеском света среди череды тревог и припадков. Но к чему же это?

Ее взгляд, а точнее глаза — большие и выразительные. Отрывистость штрихов и нечеткость контуров отсылают зрителя к некогда популярному импрессионизму, тогда как сам Врубель неосознанно вкладывает в образ жены нечто духовное, воздушно-возвышенное.

Надежда Ивановна Забела-Врубель, с одной стороны, смотрит на зрителя надменно, приподнимая брови, а с другой — отстраняется, создает дистанцию, будто она вовсе не материальна. Это подтверждает способ штриховки, который создает «призрачность» ее образа.

Шестикрылый Серафим (Азраил) / Михаил Врубель / 1904 г.

«Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился…» [16]

Врубель «воскресает», чувствует себя лучше, поэтому судьба сводит его с новым лечащим врачом — психиатром Ф. А. Усольцевым.

Там, в частной клинике, он работает над последним полноценным полотном. Вдохновившись Пушкиным, пишет Серафима. Возможно, он жаждал такого же перерождения, как было у лирического героя. Такого же «шестикрылого серафима», который сможет изменить его взгляд и мироощущение.

И Серафим пришел, но «зеницы» его были пусты. Рука, что держит кинжал, обвита не то змеей, не то странным драконом с чернеющими крыльями. Весь его образ издалека схож с демоном. У зрителя складывается впечатление, что Врубель так и не отпустил своего героя. Не просто так эта картина также имеет название «Ангел смерти».

В то же время портретные черты Серафима схожи с Н. И. Забелой-Врубель, которая была верной музой художника с момента их первой встречи. Одно можно проследить точно во всех картинах и не ошибиться: глаза — они все те же.

Шестикрылый Серафим (обе картины) / Михаил Врубель / 1904 г.

Картина слева имеет отчетливые сходства с «Портретом жены» (1904 г.), представленным ранее. Все черты лица вплоть до сжатых губ повторяют силуэты музы Михаила Врубеля.

«Как труп в пустыне я лежал, И бога глас ко мне воззвал…» [16]

Интересно, что на контрасте с «демоническим», Серафим окружен множеством отрывистых, геометричных мазков, которые придают картине «витражность». Они наполняют работу оттенками синего, символизирующего спокойствие, умиротворение, а также, несмотря на противоречивость образа, в других трактовках — божественное присутствие.

Жемчужная раковина / Михаил Врубель / 1904 г.

Сказочные красавицы не были задуманы Врубелем изначально. Художник стремился отразить «волшебство» нежно-розовых, перламутровых переливов жемчужной раковины, однако неожиданным образом там появились два женских силуэта. Они с обнаженными плечами, в полупрозрачных одеждах, словно растекаются по спирали раковины, завораживая зрителя.

Картина, не задумывавшаяся нести сказочный или мифологический посыл, приобретает новую трактовку. Девушек можно сравнить с сиренами, которые завлекали мужчин в морскую пучину. Также и раковина на картине напоминает водоворот, способный ловко поймать любого, а сказочные красавицы стоят во главе его.

Также глубокие мрачные оттенки работы можно трактовать как отображение ночного неба, а нежные цвета раковины — как уносящую зрителя вглубь бесконечность моря. Тогда сказочные красавицы здесь — настоящие морские царевны [17].

Как бы то ни было, эта картина — истинное воскрешение Михаила Врубеля после тяжелого периода «самобичевания», обвинения себя в греховности. Он вновь сумел дать волю краскам и фантазии, зацепившись лишь за образ раковины и пришел к светлому, манящему сюжету.

Две крайности одного периода. Ангелы и демоны

Сошествие Святого Духа на апостолов (фрагмент) / Михаил Врубель / 1885 г.

В конечном счете Михаил Александрович Врубель синтезирует в работах демоническое и божественное начала, а к концу 1902 года полностью отпускает образ мятущейся души.

Оперируя сочетанием темного синего и нежных цветов, «граненых» мазков и эмоциональности героев, живописец демонстрирует зрителю удивительный мир мифологических образов, сумевший в сочетании с жизненными обстоятельствами Врубеля загнать его в эру припадков и психиатрии, а после медленно вывести из этого состояния.

Ангелов и демонов художника объединяет особый «тандем». Они практически не разделяются на «хороших» и «плохих» персонажей. Наоборот, Михаил Александрович показывает, какими «настоящими» они могут быть, а благодаря личной интерпретации мифологического, изображает простоту и вместе с тем глубину их образов.

Глава 7. Закат

Ворон. (Фантазия на тему стихотворения Э. По «Ворон») (фрагмент) / Михаил Врубель / 1905 г.

Видение пророка Иезекииля / михаил Врубель / 1906 г. // Ворон. (Фантазия на тему стихотворения Э. По «Ворон») / Михаил Врубель / 1905 г.

Полотна, созданные под конец жизни, мрачны. Картина справа, на первый взгляд, одна абстракция, прослеживается лишь небольшой силуэт ворона в левом нижнем углу, смешанный с множеством узоров и орнаментов в остальном пространстве работы.

Врубель словно наполняет картину тяжестью и грустью. Складывается впечатление, будто художник приоткрывает завесу темного, инфернального мира, где ворон — одновременно мудрая и проклятая птица, символ смерти.

Стихотворение Э. По «Ворон», которым вдохновлялся художник, имеет аналогичную атмосферу грусти и одиночества.

К февралю 1906 года Михаил Врубель потух.

Живописец ослеп, однако по словам сестры, его психическое здоровье стало приходить в норму.

Михаил Александрович не успел закончить картину «Видение пророка Иезекииля» (1906 г.), что придало ей несколько таинственную атмосферу. Из-за незавершенности в ней можно проследить серебристое сияние лезвия и украшений, языки пламени. Все это контрастирует с «грязью» наброска, темного фона и контуров, из чего складывается ощущение мрачности, надвигающейся трагедии.

Заключение

Это не просто мифология.

Во все работы Михаил Врубель вкладывал душу, создавая совершенно новые образы, которые часто сталкивались с непринятием и критикой. Однако художник обладал поистине важной способностью — умел чувствовать происходящее на картинах. Он проживал сюжеты вместе с героями, вкладывал личные переживания в их образы. Оттого все персонажи Михаила Александровича так выразительны и живы.

Однако такая чувственность оставила свой след в жизни живописца. Соединяясь с инфернальными, мистическими сюжетами, Врубель потерял рассудок в чувстве личной греховности, но как художник остался абсолютно здоров [11]. Он словно переместился на свои полотна, стараясь пройти путь героев в жизни, ощутить это.

Благодаря исключительному видению всего, что неподвластно простому человеку, и отсутствию страха интерпретации, он был способен соединять божественное начало с демоническим, наполнять добротой мистическое и прятать смыслы под геометрией мазков. Михаил Врубель приобрел мировую известность и бесконечное счастье с личной музой, ставшей «лицом» многих его работ.

Цит. по: Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 т. / [ред.: Н. Ф. Бельчиков и др.]; АН СССР. Ин-т рус. литературы (Пушкин. дом). Т. 1. Стихотворения. 1828-1831 / [ред. Н. Ф. Бельчиков]. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 57 (дата обращения: 9.11.25)

Цит. по: Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 т. / [ред.: Н. Ф. Бельчиков и др.]; АН СССР. Ин-т рус. литературы (Пушкин. дом). Т. 4. Поэмы. 1835-1841 / [ред. Б. В. Томашевский]. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 183-218 (дата обращения: 9.11.25)

Цит. по: Гомберг-Вержбинская Э.П., Подкопаева Ю.Н., Новиков Ю. В. Врубель: Переписка. Воспоминания о художнике. 2-е изд. Л.: «Искусство» Ленинградское отделение, 1976. 384 с. (дата обращения: 10.11.25)

Статья «Врубель, Михаил Александрович» // Википедия, свободная энциклопедия [онлайн]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Врубель, _Михаил_Александрович (дата обращения: 10.11.25)

Давыдова О. С. Михаил Врубель в поисках «стильно прекрасного». Биографический аспект // Артикульт. 2021. № 3(43). С. 56-67. [онлайн]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mihail-vrubel-v-poiskah-stilno-prekrasnogo-biograficheskiy-aspekt/viewer (дата обращения: 10.11.25)

Журавский А. В. Образ пророка Моисея в трех теистических традициях // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [онлайн]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-proroka-moiseya-v-treh-teisticheskih-traditsiyah-1/viewer (дата обращения: 12.11.25)

Деменок Е. Вся Одесса очень велика. СПб.: OMIKO, 2016. 585 с. (дата обращения: 12.11.25)

Пендина П. Демоны Михаила Врубеля // Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России [онлайн]. URL: https://www.culture.ru/materials/256915/demony-mikhaila-vrubelya (дата обращения: 15.11.25)

Лостман И. Тринадцать демонов Михаила Врубеля // Артхив [онлайн]. URL: https://artchive.ru/publications/1662~Trinadtsat’_demonov_Mikhaila_Vrubelja (дата обращения: 15.11.25)

Цит. по: Гете И. В. Фауст. М.: Эксмо, 2025. 480 с. (дата обращения: 16.11.25)

Статья: Пан // Моя Третьяковка [онлайн]. URL: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8433 (дата обращения: 19.11.25)

Круглов В. Михаил Врубель из собрания Русского музея. СПб: Palace editions, 2006. 312 с. (дата обращения: 19.11.25)

Статья: Сирень // Моя Третьяковка [онлайн]. URL: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8417 (дата обращения: 19.11.25)

Статья: Царевна-Лебедь // Моя Третьяковка [онлайн]. URL: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8395 (дата обращения: 21.11.25)

Цит. по: статья: Век Врубеля // Международный институт генеалогических исследований [онлайн]. URL: https://geno.ru/news/3950/ (дата обращения: 21.11.25)

Цит. по: Пушкин А. С. Пророк [онлайн]. URL: https://www.culture.ru/poems/4409/prorok (дата обращения: 23.11.25)

Статья: Жемчужина, Михаил Врубель, 1904 — описание картины // Музеи мира [онлайн]. URL: https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1780-zhemchuzhina-mihail-vrubel-1904-opisanie-kartiny.html (дата обращения: 23.11.25)

Обложка, «Демон сидящий», «Демон поверженный» — мои фотографии

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1590365/pub_64f9c76a3674651059fa6437_64f9d1821462aa137026a8d0/scale_1200 (дата обращения: 9.11.25)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-13471/index.php (дата обращения: 9.11.25)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-2444/index.php (дата обращения: 9.11.25)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-477/index.php (дата обращения: 9.11.25)

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ec60db6f108786ae3af2ae6487fa8355059f6868-5222331-images-thumbs&n=13 (дата обращения: 9.11.25)

https://live.staticflickr.com/65535/52624638048_95e9e79ad9_h.jpg (дата обращения: 11.11.25)

https://skillbox.com/upload/setka_images/10334814032025_6caf85fa09e0642959e62c753d9a2f18236eb1da.jpg (дата обращения: 11.11.25)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Mikhail-Vrubel-Icon2-%28fragment%29.png (дата обращения: 11.11.25)

https://i.pinimg.com/736x/d1/22/48/d122481722cd7aba8630d0ba35b361df--madonna-art-madonna-and-child.jpg (дата обращения: 11.11.25)

https://i.pinimg.com/originals/08/79/79/08797967618843c35e38de61ae5c0d41.png (дата обращения: 11.11.25)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/fed/426166@2x.jpg (дата обращения: 11.11.25)

https://i.pinimg.com/736x/39/b9/eb/39b9ebf9dbde0bcf150fa9d4962a1363.jpg (дата обращения: 11.11.25)

https://i.pinimg.com/736x/4b/3a/b4/4b3ab446304a0917d1e9b7bcd40a3fd4.jpg (дата обращения: 11.11.25)

https://www.culture.ru/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.culture.ru%2Fimages%2Ff5b127c1-a5de-5722-84fd-73c8e1b1e1bc%2Fw_1020%2Cc_fill%2Cg_center%2Ftamara_and_demon-png&w=800&q=75 (дата обращения: 11.11.25)

https://artchive.ru/res/media/img/oy800/work/d92/426156@2x.jpg (дата обращения: 13.11.25)

https://arthive.com/res/media/img/oy800/work/a5c/426145@2x.jpg (дата обращения: 13.11.25)

https://mtdata.ru/u15/photo513B/20740203004-0/original.jpg (дата обращения: 13.11.25)

https://artchive.ru/res/media/img/oy1000/work/8f5/429814@2x.jpg (дата обращения: 13.11.25)

https://forum.arduino.ru/uploads/default/original/2X/9/912ce67d1a50ad6796e47556d80a4cd30474a319.jpeg (дата обращения: 13.11.25)

https://i.pinimg.com/originals/d2/32/34/d232347b879b39344870440713b7096c.jpg (дата обращения: 13.11.25)

https://pic.rutubelist.ru/video/11/33/113345fc7d543f426c276962f5efe7ea.jpg (дата обращения: 13.11.25)

https://www.tg-m.ru/img/mag/2021/3/art_72_02_01.jpg (дата обращения: 16.11.25)

https://cdn-images.mn.ru/images/2023/07/ostrouhov-siren-.jpg (дата обращения: 16.11.25)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781333326_0:0:2048:1152_1920x1080_80_0_0_ce4a11c4976d24ced80af5dc82411f94.jpg (дата обращения: 16.11.25)

https://papik.pro/izobr/uploads/posts/2023-03/1679325805_papik-pro-p-tsarevna-lebed-vrubel-kartina-15.jpg (дата обращения: 16.11.25)

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2018/09/skazochniy_mir_mihaila_vrubelya_interaktivnoe_zanyatie_dlya_mladshih_shkolnikov/11742_mainfoto1_03.png (дата обращения: 16.11.25)

https://cdn.tretyakov.ru/mytretyakov/e/819d1b187ac35660c4709614c48299e9/thumb/c444b60845ba72f75139834f8935b93c_x1.jpg (дата обращения: 19.11.25)

https://alex-grdn.ru/upload/iblock/ca3/ra0tg89ypuflobyfskuy7ucoe4cwi45s.jpg (дата обращения: 19.11.25)

https://www.culture.ru/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.culture.ru%2Fimages%2F74634a61-1211-5a2c-82ca-a69d4f8140af%2Fw_1020%2Cc_fill%2Cg_center%2F15-jpg&w=768&q=75 (дата обращения: 19.11.25)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/4787029/pub_60b117a7131e0811902d1cff_60b11b373204ed6102731937/scale_1200 (дата обращения: 21.11.25)

https://paintingrussia.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/10/1417-min.jpg?w%5Cu003d1200 (дата обращения: 21.11.25)

https://sun9-79.userapi.com/eTk7p1FUpDoiSsEXGkyE3dIeviknzPAq2xJ-ew/oI9QFQyFjt8.jpg (дата обращения: 21.11.25)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-2417/39421_mainfoto_03.jpg (дата обращения: 23.11.25)

https://artchive.ru/res/media/img/oy1800/work/98e/321023@2x.jpg (дата обращения: 23.11.25)