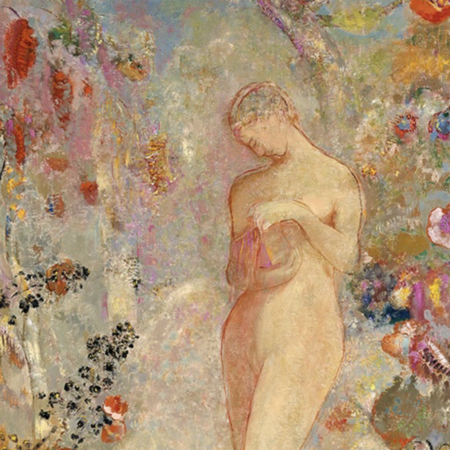

Пандора глазами Одилона Редона

Открыть ящик Пандоры.

Это выражение значит «сделать что-то, что станет причиной многих непредвиденных проблем». А ящик Пандоры, соответственно, означает их источник. Одним словом, там, где возникает ящик Пандоры, ничего хорошего ждать не следует.

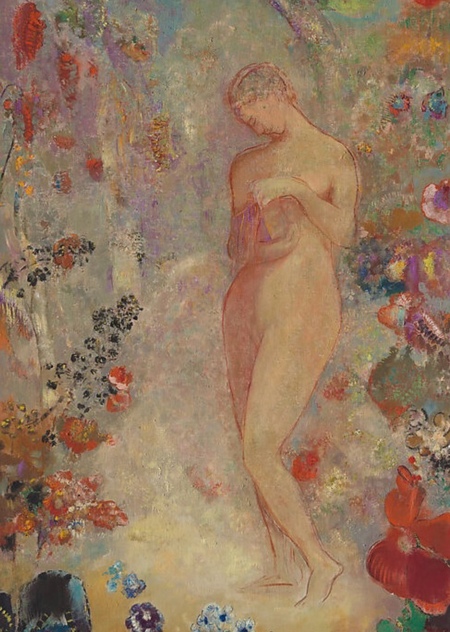

Но это, пожалуй, совсем не та ассоциация, которая возникает при взгляде на картину «Пандора» (1914) французского художника-символиста Одилона Редона, написанную по мотивам мифа о том, как любопытная Пандора впустила в мир болезни, горе и смерть. Ничто в ней не намекает на трагедию.

Сюжет мифа о Пандоре в наиболее известной вариации выглядит так: после того, как титан Прометей из сочувствия к людям подарил им огонь и научил ремёслам, верховный бог Олимпа Зевс решил покарать всех: Прометея приковал к скале, а для людей, возгордившимся своими новыми умениями, придумал куда более утончённую кару. Он повелел создать первую в мире женщину, прекрасную, хитрую и любопытную, которую нарекли Пандорой и отправили в мир людей в жёны брату Прометея Эпиметею. Пандоре также дали некий сосуд, по ошибке переводчиков превратившийся из пифоса в ящик, наполненный несчастьями или бедами. Боги не сказали Пандоре, что в сосуде, и запретили ей его открывать.

Пандора, одарённая неукротимым любопытством, разумеется, нарушила запрет, на что и был расчёт богов — несчастья вырвались наружу и заполонили мир

Так возникли болезни, преступления, распри и прочие невзгоды. В сосуде осталась лишь надежда. А вскоре по воле богов люди и вовсе погибли в волнах всемирного потопа, не считая сына Прометея Девкалиона и дочери Пандоры Пирры, которым пришлось самим восстанавливать род человеческий, бросая «кости матери» (камни — кости Геи) через спины, чтобы те опять же по воле богов превратились в новых людей.

Прометей приносит огонь человечеству. Генрих Фугер, 1817 / Сосуд Пандоры. Пьетро делла Веккья, XII в. / Девкалион и Пирра. Джованни Кастильоне, 1655

Вернёмся к «Пандоре».

«Пандора» Редона написана в так называемый «светлый» период живописи. После раннего периода «чернот» (гравюр и литографий, нередко иллюстрировавших работы таких авторов, как По и Бодлер) и добровольного участия во франко-прусской войне в качестве солдата Редон погрузился в парижскую культурную среду, жил некоторое время на Монпарнасе, женился на Камилле Фальт, начал издавать свои работы и принимать участие в выставках — то есть начал вести активную творческую жизнь. В 1890-е годы произошёл переход от угля к маслу и пастели, от мрачности и черно-белой палитры к «красочным нотам радости», как писал сам художник.

В живописи Редона в этот период уживаются античные боги, христианские святые, герои индийской мифологии — ему, видимо, были близки не столько конкретные правила и устои сообщества, породившего тот или иной миф, а само ощущение сакральности, «видения», которое приоткрывает человеку абстрактный мир чувств. Причём чувства эти практически всегда светлые. А ещё вместе с этим уживаются бесконечные цветы. И это уже не бодлеровские «цветы зла», а «вечные цветы», живые, перетекающие из одного в другое цветные формы.

Цветы зла. Одилон Редон, 1890 / Мистический разговор. Одилон Редон, 1896 / Вознесение Рассела. Одилон Редон, 1912

Эта «Пандора» была написана в 1914 году, когда Редон уже достаточно освоился и в полихромии, и в мифологическо-сакральной тематике, которая сильно заинтересовала его — вероятно, как последствие увлечения мистикой и символизмом.

Композиция сильно вытянута по вертикали, и все её элементы словно стремятся вверх: силуэт Пандоры, напоминающий «готическую кривую», изогнутое деревце, словно растущее из её спины, крупные цветы, заполняющие четыре пятых высоты картины и оставляющих свободными лишь небольшой кусочек неба. Фактически нет глубины или даже ощущения пространства. Даже более крупные цветы внизу нельзя трактовать как «передний план» по отношению к, скажем, Пандоре: все объекты как будто находятся на одной плоскости, и размер цветов делает их не столько «близкими» или «далёкими», сколько подчёркивает их роль визуальной опоры или рамки в композиции.

Палитра кажется сдержанной, хотя дробность каждого отдельного цвета, на самом деле состоящего из пёстрых мазков, напоминает об импрессионистах: Редон был знаком с ними и даже участвовал в последней выставке сообщества. Так, светло-синее небо по сути состоит из мазков бирюзового, зелёного, сиреневого, синего; между небом и условной зеленью сада нет чёткой границы, они перетекают друг в друга, а зелень потом так же перетекает в золотистую землю под ногами Пандоры.

Сама Пандора практически растворяется в фоне, но тонкие красные контуры не дают ей стать невидимкой в этом саду. Единственные яркие пятна — цветы, которые у Редона всегда буйствуют. Всполохи синего, красного, зелёного оживляют картину, придавая ощущение жизни. При этом цвета создают ощущение внутреннего света, которым пронизана вся работа — это не естественный солнечный свет, но фантастическое ирреальное сияние.

Но это не реальная жизнь, а скорее пространство фантазии или грёз, на что намекают закрытые глаза Пандоры: в живописи Редона закрытые глаза сами по себе уже намекают на состояние сна или видения, а фантазийные цветы становятся атрибутикой самого видения.

Пандора. Деталь / С закрытыми глазами. Одилон Редон, 1900-е / Две девочки в саду. Одилон Редон, 1912 / Женщина в готической арке и Профиль в цветах. Одилон Редон, 1905

Отсутствие глубины и странность пространства также можно связать с контекстом мира сновидения, который работает не по законам физики и оптики. И здесь уже разрывается связь с теми же импрессионистами: Редона в отличие от них интересует и миф, и различные текстуальные и смысловые подоплёки, и пограничное состояние сознания. Хотя стилистические приёмы немного похожи, сюжет и его наполнение не имеют ничего общего.

Уже упоминались цветы, но и дерево за спиной Пандоры тоже не случайно. Кряжистое дерево — ещё один из мотивов в живописи художника, связанный с чем-то позитивным или светлым, иногда с сакральным.

Дерево в живописи Редона можно трактовать как внутрисюжетное воплощение героя, которого оно сопровождает — в данном случае Пандоры. Оно выступает в качестве её второй ипостаси в пространстве сна или же символизирует перерождение и трансформацию жизни.

Пандора. Деталь / Будда. Одилон Редон, 1904 / Весна. Одилон Редон, 1910 / Восхищение красным деревом. Одилон Редон, 1905

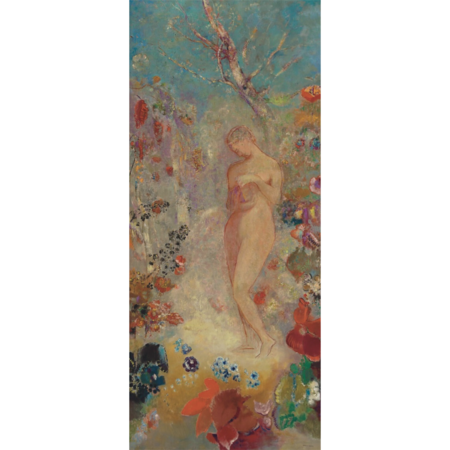

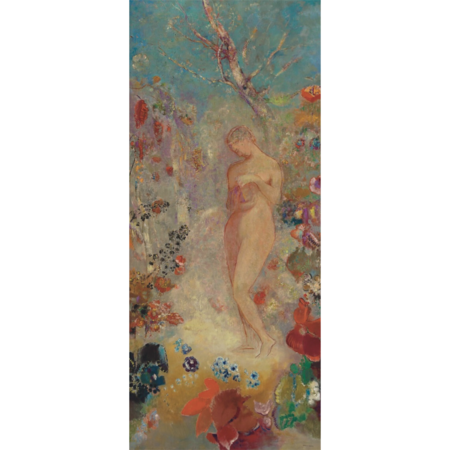

Поскольку он нередко возвращался к уже знакомым образам, неудивительно, что у «Пандоры» есть две «сестры».

Интересно сравнить работы 1912 и 1914 годов: композиции будто зеркально отражают друг друга, и даже колорит по сути одинаковый, но инверсированный: Пандора в голубом хитоне на фоне розовато-золотистого пейзажа и обнажённая Пандора в зелёно-голубой дымке фантастического сада; у Пандоры 1912 тёмная шкатулка — единственное тёмное пятно в картине, а у Пандоры 12 года шкатулка словно вплавлена в тело, они сливаются по тону и цвету, будто они единое целое. Роднит их безмятежная, ирреальная атмосфера, в которой нет ни на намёка на мрачность.

Пастельная «Пандора» 1900-1910-х годов больше похожа на версию 1914 года, но заметны композиционные отличия: в первом случае Пандора стоит в арке из гигантских цветов, а во втором цветы образуют скорее границу вокруг неё. Деталь с цветом шкатулки и её слиянием с телом Пандоры здесь совпадает. Вероятно, этот пастельный этюд был предварительной версией картины, написанной в 1914 году.

В более ранних вариантах Редон использует визуальные маркеры, указывающие на античный контекст: одежда Пандоры как минимум вызывает ассоциации с хитоном, украшение на голове напоминает типичные для героинь греческих мифов диадемы. Но в 1914 художник поступает весьма иначе: он изображает Пандору как Еву. Она обнажена и стоит в саду, окружённая удивительными цветами, за её спиной дерево, едва начавшее цвести белыми цветами — если бы не коробочка в её руках, наследство неверного перевода, мы бы легко могли перепутать её с Евой. Параллель эта не случайна и вполне осмыслена.

И в случае Пандоры, и в случае Евы идёт речь о сакральном объяснении устройства мира и причин существования зла/греха, где первая в мире женщина из-за своего любопытства выводит людей из невинного состояния на путь самостоятельного развития безмятежного и невинного бытия.

Это расширяет восприятие героини: если можно так выразиться, она становится «невинной грешницей». Как «Ева» она пошла против запрета, но нагой облик указывает на невинность и чистоту; как «Пандора» она навлекла беду на человечество, но невинна в том, что была создана именно с такой с целью и, следовательно, всего лишь исполнила назначенную ей судьбу.

Редон не показывает как это трагедию, как мог бы поступить другой художник (и вскоре мы увидим, почему это важно). Позиция Редона заключается в спокойном осмыслении некой неизбежности, которая произойдёт или уже произошла. Время в сновидческом пространстве Редона весьма условно, и в целом можно сказать, что его нет: как и пространство, оно словно «уплощается», и бытие становится растянутым в вечности мгновением, что мы и видим в «Пандоре» и других его работах.

Тем временем вокруг мифа бурлил интересный дискурс. Что такое надежда и отчаяние? Так уж ли сильно одно отличается от другого?

Ещё один интересный слой мифа Пандоры, «всем одарённой» заключается в том, что она также именовалась Анесидорой — «дарительницей».

Например, слева представлен килик (460 г. до н. э.), на котором изображено сотворение Пандоры Афиной и Гермесом: над головой Пандоры написано «Анесидора».

Пандора в нынешнем понимании может трактоваться как некое «перерождение» хтонической богини. Она была описана Гесиодом в «Трудах и днях» как тёмное женское начало, но её изначальный вариант не был ни «злым», ни «добрым». Эта функция баланса перешла как раз на надежду, которая хранится в её сосуде — в греческом тексте упоминается нейтральная версия надежды, «elpis» — не обманчивая надежда и не обещание триумфа.

Это весьма важная деталь в понимании мифа — на протяжении долгого времени велись целые дискуссии среди эллинистов, мифологов и философов, посвящённые переводу термина «elpis» (та самая нейтральная надежда), а также значению того факта, что надежда осталась в сосуде и вообще была в нём.

Это весьма важная деталь в понимании мифа — на протяжении долгого времени велись целые дискуссии среди эллинистов, мифологов и философов, посвящённые переводу термина «elpis» (та самая нейтральная надежда), а также значению того факта, что надежда осталась в сосуде и вообще была в нём.

Например, Ницше в работе «Человеческое, слишком человеческое», 1878, утверждает: «Надежда есть наихудшее зло, потому что она продлевает мучения человеческие», причём контекст мифа, где Зевс желает покарать людей. Проще говоря, Ницше уравнивает болезни и смерть с надеждой в том, насколько бессильными и измученными они делают людей. Но не все разделяли это мнение: философы других школ воспринимали надежду как шанс на искупление, как грядущее спасение или же как некие тайные происки судьбы в пользу людей.

Следы этого дискурса можно найти и в живописи.

Образ Пандоры нельзя назвать самым популярным в мировой живописи, но в конце XIX-начале XX века наблюдается определённый интерес, причём трактовки разнообразны.

Например, Джона Баттена («Пандора», 1913) интересует момент творения, напоминающий более мрачную версию истории Галатеи — после переработки Гесиода Пандора действительно стала напоминать некий тёмный антипод идеальной Галатеи, причём к оживлению обеих приложила руку Афродита.

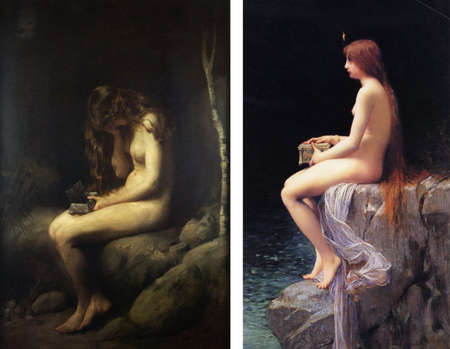

Некоторых, как Уолтера Крейна («Пандора», 1885) привлекает мотив неизбежного отчаяния, полной сломленности перед лицом собственного проступка и него результатов. Пандора Крейна лежит, как сломанная кукла. Она выполнила свою функцию, и на этом её судьба завершена.

А вот отчаяние Пандоры в понимании Томаса Кеннигтона («Пандора», 1908) вполне земное и человеческое, подчёркнутое грязноватыми тонами, выбранными для пещеры, с колючками и клочками паутины внутри.

У салонного художника Жюля Лефевра («Пандора», 1883), она, напротив, предстаёт в практически божественной ипостаси. Одинокая фигура в чёрном гроте, она держит в руках шкатулку, но не смотрит на неё; у её ног колышутся волны, уходящие в первозданную тьму, а над головой неожиданно сияет звезда — атрибутика совсем не характерная для «тёмного» существа. Напротив, она этой звездой коронована.

Лоуренс Альма-Тадема, художник исторического жанра, изобразил Пандору с «животным» любопытством, которая всё же ещё не приняла решение открыть шкатулку и смотрит на украшающую её фигурку Сфинкса («Пандора», 1881).

Содержимое шкатулки — загадка. Но если вспомнить миф, откуда пришёл образ Сфинкса, то оказывается, что дальнейший путь после отгадки необязательно счастливый: Эдип, победив Сфинкса, женится на своей матери-царице Фив (совершая грех) и в итоге ослепляет себя и заканчивает жизнь изгнанником. А Пандора, «разгадав загадку», выпустит всё грешное и ужасное, навлекая таким образом беду. Так художник показывает неизбежность судьбы.

Два прерафаэлита, Данте Габриэль Россетти («Пандора», 1871) и Уильям Уотерхаус («Пандора», 1896) также показывают Пандору по-разному.

У Россети мы видим её как роковую во всех смыслах женщину, осознающую значение своего поступка. А у Уотерхауса — как девушку, наделённую беззлобным озорством и каким-то детским любопытством, подобным любопытству Психеи (она тоже открыла запретный сосуд и сама едва не поплатилась за это жизнью).

Но оба изображают Пандору уже приоткрывшей шкатулку, из которой вырываются клубы дыма, символизирующие проклятие.

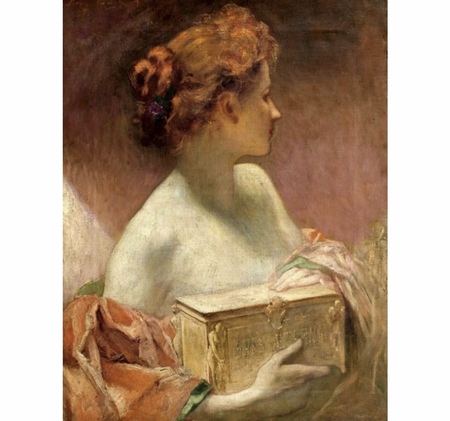

А у Жана-Жозефа Бенжамена-Констана («Spes Aeterna», 1870-е) ларец ещё закрыт, Пандора даже отвлеклась от него. В выбранном им образе есть что-то трогательное и даже наивное. И в отличие от многих других вариантов, у него нет ничего мрачного, несущего какую-то негативную или зловещую символику.

Даже на ларце у Бенжамена-Констана написано «Spes Aeterna», «вечная надежда» с латыни — акцент переносится на хранение единственного благого дара. А у Россетти, напротив, написано «Nascitur ignescitur» — «рождённое из пламени», что может отсылать как к адскому огню, привычному европейцам, так и к огню-дару Прометея.

То есть без изначального триггера истории, в буквальном смысле искры божественного огня, с которого всё началось, у человечества не было бы ни отчаяния, ни надежды. И художники в зависимости от своих убеждений или обстоятельств создания работы склонялись к тому или иному мотиву.

Например, в контексте чистоты и невинности облика самой Пандоры Редон ближе к Уотерхаусу, чем к, например, Россетти, но тьму, в отличие от них обоих, не включает в свою интерпретацию сюжета вообще, как Бенжамен-Констан. Мотива огня у него тоже нет — вряд ли за него можно счесть пламенеющие красные цветы.

«Кукольности», как у Крейна, опять же нет — хотя его Пандора и не является земной женщиной, как у некоторых из представленных художников. Пандора-Ева Редона будто даже не сотворена кем-то, а сама выросла из земли вместе с деревом за её спиной.

Ещё одна деталь, отдаляющая его Пандору от Пандор современников: многие живописцы изображали конкретных женщин в этом облике, преподнося их как свой идеал красоты, свою Прекрасную даму (что особенно характерно для прерафаэлитов), а Редон отказывается от конкретики образа и пишет довольно абстрактную и даже в чём-то бесплотную женщину.

Поскольку Редон считается предтечей сюрреализма, можно рассмотреть и более поздние работы.

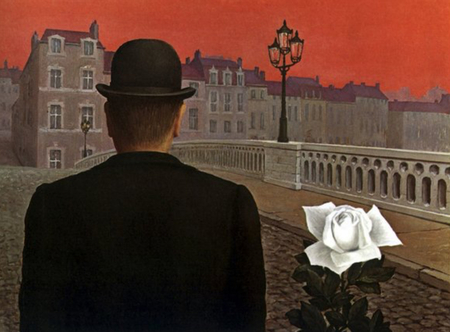

Интересна интерпретация Магритта, который был хорошо знаком с творчеством Редона — «Ящик Пандоры» (1951). Это, наверное, один из немногих вариантов, где нет ни женского образа, ни шкатулки или сосуда. Зато возникает мотив загадки — с ней сталкивается обезличенный мужчина, а сама загадка предстаёт в облике странного белого цветка (немного похожего, кстати, на странные цветы Редона по своей фантазийной природе).

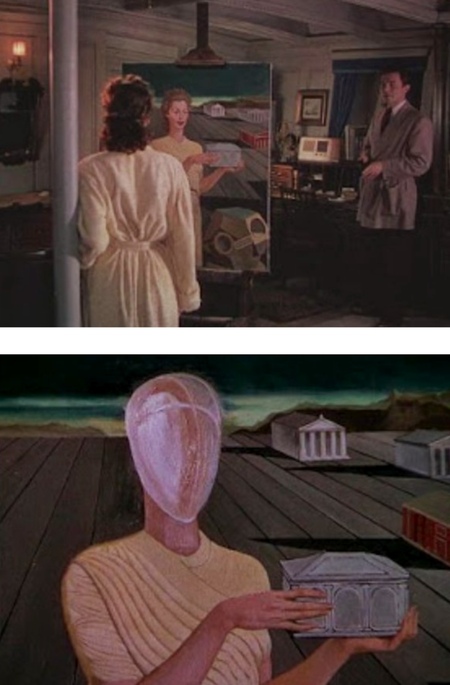

А в фильме «Пандора и Летучий Голландец» режиссёра Альберта Левина (1951) протагонистка Пандора сталкивается с загадочным художником-сюрреалистом, который каким-то невероятным образом написал портрет женщины с ларцом в руках и с лицом точь-в-точь как у протагонистки — то есть Пандора-человек увидела Пандору-миф.

Причём героиня требует обезличить (снова) работу, заменив лицо на картине на «первозданное яйцо», что усиливает мифологические и божественные мотивы в образе Пандоры.

В фильме можно увидеть две версии картины до и после внесённого изменения, и заметно, как выигрывает вторая версия: ирреальный фон, похожий скорее на театральный задник с плоскими картонными силуэтами, спорил с очень «современным» лицом и причёской героини, что мешало сосредоточиться на сути — шкатулке, которую Пандора демонстрирует зрителю. Стоит убрать лицо — и символическое, ирреальное начало тут же играет иначе.

Это обезличение можно сопоставить с Пандорой Редона — её лицо лишено уникальных или узнаваемых черт, оно едва обозначено; глаза закрыты, что тоже как бы отдаляет её от мира живых людей и переводит в мир мифа и сна.

Эстетически он оказывается даже ближе к более поздним художникам, чем к современникам (во всяком случае, тем современникам, которые обращались к мифу о Пандоре). Хотя светлое прочтение мифа на смысловом уровне обнаруживается и в работах современников Редона.

Разнообразие осмыслений и переосмыслений мифа, представленных художниками, говорит о том, что история Пандоры воспринималась неоднозначно: акцент можно сделать на роковом любопытстве, на раздумьях, на обречённости или глубоком отчаянии. В интерпретации художников она приобретает множество обличий.

Итак, какое обличие придаёт ей Одилон Редон? Является ли Пандора невинным ребёнком или мрачной вестницей беды, коронованной звёздами полубогиней или орудием наказания? Что она приносит в этот мир? И самое главное — что интересует Редона в истории Пандоры?

В контексте трагичности мифа может показаться странным, но это именно надежда.

В контексте реальной истории кажется, будто происходит именно это. 1914 год — год начала Первой Мировой войны, время хаоса и страданий, и может возникнуть желание связать ухудшающуюся обстановку с обращением к мифу о возникновении страданий в мире. Но всё же в картине нет ничего, что намекало бы на ощущение нестабильности или грядущей беды.

Живописная практика Редона сконцентрирована на оптимистическом восприятии незыблемой красоты мироздания.

Сложно сказать, является ли это сознательным абстрагированием от эмоций, которые переполняли Редона в ранние годы творчества, и от мрачных событий, или же это, напротив, реакция на них — противостояние этой мрачности и утверждение превосходства личных ценностей художника над внешними обстоятельствами.

Но главное, что болезненности или лишённой света тьмы мы в его работах не видим. В «Лодке с двумя фигурами» (1902) герои плывут в темноте, но основной свет исходит в буквальном смысле от них самих. В «Циклопе» (1914) Полифем оказывается в роли влюблённого, ищущего свою возлюбленную нимфу — хотя история закончится печально, сюжет не несёт в себе обречённости.

Его герои могут даже умирать, как Будда (1899) — но смерть уподобляется опыту перерождения, не зловещему, а скорее загадочному. Этот опыт не является объектом желания, но, опять же, объектом спокойного, вдумчивого созерцания, которое свойственно Редону в его «светлый период».

Поэтому и Пандора может трактоваться как более близкая к «светлому» варианту прочтения мифа. Как мы уже выяснили, её образ в живописи в принципе неоднородный, а прочтение мифа обуславливалось авторскими интересами, контекстом выставления работы и другими факторами.

Героиня Редона оказывается в роли своего рода хранительницы света. Она не дитя и не роковая красавица, она не любопытна и не в отчаянии. В её шкатулке или дремлет, или всё ещё остаётся надежда. И сама Пандора тоже пребывает в состоянии чудесного сна, в котором шкатулка с надеждой кажется продолжением её рук, частью её самой.

В истории, которую рассказывает Редон, Пандора оказывается не сосудом божественной кары, а сосудом надежды.

Эта работа Редона является показательным примером его подхода в «цветной» период: она включает в себя характерные визуальные символы (цветы, дерево, мотив закрытых глаз), отражает оптимистическое мировосприятие, подчёркнутое цветовыми решениями в пользу светлых или ярких оттенков. Отказ от светотеневой моделировки и многоплановости усиливает восприятие сюжета как сакрального, вкупе с выбранной темой и атрибутикой Пандоры показывая интерес художника к мифологическому восприятию мира, к красоте ирреального и иррационального.

Pandora // The Met [Электронный ресурс]. 2000. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437383 (дата обращения: 26.03.2025).

The Prince of Dreams: Odilon Redon’s Oeuvre in 10 Works // The Collector [Электронный ресурс]. 2025. https://www.thecollector.com/odilon-redon-most-fascinating-artworks/ (дата обращения: 26.03.2025).

Beyond the Visible: The Art of Odilon Redon // studio international [Электронный ресурс]. 2025. https://www.studiointernational.com/index.php/beyond-the-visible-the-art-of-odilon-redon (дата обращения: 26.03.2025).

Odilon Redon // MoMA [Электронный ресурс]. 2025. https://www.moma.org/artists/4840-odilon-redon (дата обращения: 26.03.2025).

Odilon Redon // Van Gogh Museum [Электронный ресурс]. 2025. https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection?q=&Artist=Odilon+Redon (дата обращения: 26.03.2025).

Pandora paintings // Wikimedia [Электронный ресурс]. 2025. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pandora_paintings (дата обращения: 26.03.2025).