Ключевые понятия

Айдентика (от англ. identity) — это визуальный образ бренда, совокупность графических элементов и стилистических решений, которые делают бренд узнаваемым и уникальным. Сюда входят логотип, цветовая палитра, шрифты, иконки, паттерны и т. д.

Брендинг — это более широкое понятие: процесс создания и управления репутацией бренда в сознании потребителей. Помимо визуальных атрибутов, он включает в себя формулировку ценностей и миссии бренда, определение его характера и интонации коммуникации с аудиторией.

В чём специфика брендинга цифровых продуктов по сравнению с физическими товарами?

Главное отличие в том, что цифровые продукты не имеют материальной формы и осязаемых качеств. Взаимодействие с ними происходит через экран и интерфейс, а значит именно UI и UX становятся главными носителями айдентики бренда. Кроме того, цифровые продукты обычно персонализированы и динамичны, они могут адаптировать свой облик и функциональность под конкретного пользователя. Это открывает новые возможности для брендинга, но и создаёт определённые вызовы с точки зрения консистентности образа бренда.

Цифровой бренд — это опыт, который компилируется на лету на устройствах пользователей и обновляется каждую неделю. В нём меньше «гравировки на металле» и больше «живого кода», поэтому:

1. UI/UX = упаковка × товар × сервис.

2. Персонализация + непрерывные апдейты — важнейшие преимущества, но и риск «расползания» образа.

3. Бренд‑капитал копится или сгорает с каждым кликом, загрузкой спиннера и push‑уведомлением.

Тактика успеха: держать неизменным ядро смысла и подвижными — разнообразные проявления.

Сегодня мы рассмотрим феномен айдентики и брендинга цифровых продуктов в широком культурном и философском контексте. Для начала мы поговорим о бренде как о знаковом и культурном явлении, о его роли в обществе потребления и формировании идентичности. Затем мы обсудим философские концепции, проливающие свет на природу и механизмы воздействия брендов — от симулякров Бодрийяра до ассамбляжей Латура и шизоанализа Делёза и Гваттари. После этого мы сфокусируемся на специфике цифрового брендинга и разберём несколько показательных кейсов. В завершение мы очертим ключевые тренды и этические вызовы, стоящие перед дизайнерами в этой области.

Бренд как культурный феномен

Бренды — это не просто торговые марки, но сложные знаковые системы, насыщенные культурными смыслами и кодами. Семиотика — наука о знаках и знаковых системах — даёт нам инструменты для анализа брендов. Один из её основателей, французский философ Ролан Барт, в своей книге «Мифологии» (1957) исследовал, как реклама наделяет товары дополнительными коннотациями и превращает их в носителей социальных и культурных мифов. Так, образ сурового ковбоя Marlboro Man апеллирует к мифу об индивидуалистической маскулинности и первозданной американской природе. Выбирая сигареты Marlboro, потребитель словно приобщается к этому мифу и присваивает себе желанные качества.

В постиндустриальном обществе бренды играют ключевую роль в формировании идентичности и стиля жизни. Социологи и философы, от Торстейна Веблена до Жана Бодрийяра, отмечали, что потребление всё больше смещается от удовлетворения базовых нужд в сторону погони за знаками престижа и статуса. Люксовые бренды одежды, аксессуаров, гаджетов становятся маркерами принадлежности к определённому социальному классу и образу жизни. Владение ими — это перформативный акт самоидентификации, способ сказать миру «я такой». Более того, как утверждает Бодрийяр в книге «Система вещей» (1968), бренды создают вокруг себя целые симулятивные гиперреальности, подменяющие и изгоняющие реальность. Фанатичные коллекционеры Gucci, с ног до головы одетые в любимый бренд, живут уже не столько в физическом, сколько в семиотическом пространстве бренда.

Культ брендов в современном обществе зачастую приобретает квазирелигиозные формы. Стояние в многочасовых очередях за новым iPhone, покупка абсурдно дорогих брендированных товаров, фанатское обожание селебрити-амбассадоров — всё это напоминает иррациональные обряды и поклонение священным идолам. Как отметил Жан Бодрийяр в эссе «Совершенное преступление» (1995), «больше нет трансцендентности, нет Бога, чтобы распознать своих. Но каждый проявляет себя через знаки…» В этом контексте культовые бренды типа Apple становятся новыми религиями постмодерна, предлагающими своим адептам не столько функциональные продукты и услуги, сколько особое мировоззрение и систему ценностей, инспирированный образ жизни.

Жан Бодрийяр

Итак, мы видим, что феномен бренда выходит далеко за рамки маркетинга и экономики. Бренды — это мощные культурные силы, оперирующие знаками и мифами, формирующие идентичности и стили жизни, заполняющие вакуум трансцендентного в секулярном мире. Анализ их логики и механизмов воздействия требует междисциплинарного подхода на стыке семиотики, социологии, антропологии, медиатеории и философии.

Эффект ореола

Эффект ореола — это когнитивное искажение, при котором общее позитивное впечатление о человеке, бренде или объекте переносится на восприятие его отдельных черт и характеристик. Этот эффект был впервые описан американским психологом Эдвардом Торндайком в 1920 году. В контексте брендинга эффект ореола означает, что положительные ассоциации и эмоции, связанные с брендом, могут «перетекать» на его конкретные продукты и услуги, заставляя воспринимать их как более качественные, привлекательные и желанные, чем аналоги.

Классический пример — бренд Apple. Будучи окружённым мощным ореолом инновационности, креативности и премиальности, он словно «освящает» любой продукт, выпущенный под его маркой. Новый iPhone или MacBook априори воспринимается как нечто революционное и исключительное, даже если его характеристики объективно не сильно отличаются от конкурентов.

Эффект ореола лежит в основе стратегии «зонтичного бренда» — использования единого бренда для широкой линейки продуктов. Так, репутация надёжности и немецкого качества Bosch распространяется и на холодильники, и на стиральные машины, и на электроинструменты.

При этом эффект ореола относится к иррациональным когнитивным процессам и во многом работает на подсознательном уровне. Потребители зачастую не отдают себе отчёта, что переносят свои симпатии к бренду на продукт и принимают решение, основываясь на эмоциях и интуитивных ассоциациях.

Мишель Фуко

В этом контексте уместно вспомнить идеи Мишеля Фуко об инвестировании власти в тело и желания индивида. В работе «Надзирать и наказывать» (1975) он показывает, как современные институты — от школы и больницы до армии и тюрьмы — формируют послушные, «дисциплинированные» тела. Похожим образом бренды как культурные институты незаметно формируют наши перцептивные привычки, вкусы и предпочтения, действуя через аффекты и бессознательное.

Так что эффект ореола — важный инструмент «мягкой власти» брендов над потребителем. Это психологический механизм, с помощью которого бренды колонизируют наше восприятие и влияют на наше экономическое поведение, причём часто без нашего ведома. Понимание этого эффекта — ценный ресурс как для маркетологов, так и для критически настроенных граждан.

Metallica и Brioni

На первый взгляд, сотрудничество трэш-метал группы Metallica и люксового итальянского бренда мужской одежды Brioni выглядит нелогичным и почти абсурдным. Какие могут быть точки пересечения между эстетикой агрессивного, бунтарского рока и утончённым стилем дорогих деловых костюмов? Однако если присмотреться внимательнее, в этом странном альянсе есть своя семиотическая логика.

Во-первых, в обоих случаях мы имеем дело с сильными, давно устоявшимися брендами с богатым культурным бэкграундом. И Metallica, и Brioni — это не просто название группы и фирмы, но целые миры смыслов, мифологий, историй. Логотип Metallica так же узнаваем, как лейбл Brioni. Эти бренды не нуждаются в дополнительных расшифровках, они говорят сами за себя.

Во-вторых, ключевые ценности этих брендов не так уж далеки друг от друга, как может показаться. Metallica воплощает мужественность, силу, свободу, превосходство, статус «легенд рока». Brioni в своей сфере символизирует те же идеалы силы, престижа, успеха, статусности, только выраженные в другом языке — языке безупречного кроя и люксовых тканей.

Когда эти два семиотических мира встречаются, возникает мощный резонанс и обмен культурными кодами. «Эффект ореола» Brioni словно легитимизирует и облагораживает брутальность Metallica, придаёт ей новый шарм и лоск. И наоборот — бунтарская аура Metallica добавляет характера и крутизны классическим силуэтам Brioni, освежает их, делает более современными и интересными для новой аудитории.

Такого рода неожиданные коллаборации брендов — это тонкая семиотическая игра, деконструкция привычных культурных категорий и иерархий. В терминах Ролана Барта, происходит «смещение кода», производство новых мифологий на стыке разных знаковых систем.

С точки зрения бизнес-прагматики, этот ход позволяет обоим брендам расширить свою аудиторию, не изменяя своему ДНК. Поклонники Metallica внезапно распознают в Brioni «своих», близких по духу. И наоборот — адепты итальянской классики, возможно, впервые переоткроют для себя Metallica как выражение элегантной брутальности и взрослой маскулинности.

В этом смысле коллаборация Metallica и Brioni — прекрасный пример постмодернистской игры с идентичностью бренда, создания новых культурных смыслов через парадоксальные, шокирующие сочетания. Это высший пилотаж брендинга в эпоху, когда все стандартные ходы уже известны, а потребитель пресыщен обычной рекламой.

Рекуперация и коммодификация

Термин «рекуперация» (фр. récupération) был введён ситуационистами, радикальными леворыми теоретиками 1950–60-х годов, и далее развит философами-постмарксистами. Он обозначает процесс поглощения и нейтрализации субверсивных, критических, контркультурных идей и практик доминирующей капиталистической системой. То, что изначально бросало вызов мейнстриму, становится его частью, переводится на язык товара и прибыли.

В случае Metallica мы видим, как протестный, антибуржуазный пафос трэш-метала, его агрессивная эстетика и риторика социального гнева постепенно смягчаются, приручаются, втискиваются в респектабельные рамки истеблишмента. Группа, которая когда-то потрясала основы системы, теперь сама превращается в бренд, в розничный продукт массовой культуры.

Показательна трансформация визуального образа музыкантов. От рваных джинсов, кожаных курток и длинных волос — традиционных маркеров металлического бунтарства — они переходят к дорогим деловым костюмам, символам финансового успеха и буржуазного статуса. Это и есть буквальная «коммодификация» (от англ. commodity — товар) контркультуры, её переупаковка в формат престижного консьюмеристского лайфстайла.

Славой Жижек

Славой Жижек, словенский философ-неомарксист, называет такого рода процессы «культурной капитализацией». В книге «Сначала как трагедия, затем как фарс» (2009) он пишет, что капитализм обладает невероятной гибкостью и способностью адаптировать, присваивать себе даже самые радикальные художественные жесты. Богемный нонконформизм становится маркетинговой стратегией, контркультура — модным брендом, революционный лозунг — принтом на дизайнерской футболке.

В этом контексте альянс Metallica и Brioni — почти иллюстрация к тезисам Жижека. Трэш-металлический протест здесь буквально носит костюм от люксового бренда, эстетизируется и встраивается в систему статусного потребления.

Metallica в 1986 году

Впрочем, было бы опрометчиво осуждать Metallica за «продажность» и предательство идеалов. Скорее, этот кейс — симптом общей логики позднего капитализма, который научился монетизировать даже собственную критику. Бренды играют в этих процессах двойственную роль: с одной стороны, они «одомашнивают» радикальные смыслы, с другой — дают им новую жизнь и видимость в мейнстриме.

Так что пример Metallica ценен именно как приглашение к критической рефлексии, как повод задуматься о сложных отношениях контркультуры и рынка, искусства и коммерции в нашу эпоху тотального брендинга. И он показывает, что семиотика и философия — не абстрактные дисциплины, но мощные инструменты анализа конкретных культурных феноменов и кейсов.

Философские основания брендинга

Начнём с онтологического статуса бренда, то есть с вопроса о том, что есть бренд как объект или сущность. Французский философ-постструктуралист Жан Бодрийяр предлагает понимать бренд как симулякр — знак, образ, представление, которое утратило связь с реальностью и отсылает лишь к самому себе. В эссе «Симулякры и симуляция» (1981) Бодрийяр говорит о трёх порядках симулякров: подделка, производство и симуляция. Бренды, с его точки зрения, относятся к третьему, высшему порядку — это уже не просто имитация реальности, но конструирование целой альтернативной реальности, гиперреальности.

Бруно Латур

В акторно-сетевой теории Бруно Латура и в теории ассамбляжей Мануэля Деланды бренды предстают как особые объекты-ориентиры или точки сборки в сложных маркетинговых сетях и ассамбляжах. Латур в книге «Пересобирая социальное» (2005) настаивает, что социальное не является некоей предзаданной субстанцией, но каждый раз собирается заново через взаимодействие человеческих и нечеловеческих актантов — людей, вещей, технологий, идей. Бренды в этой перспективе — мощные центры притяжения и соединения разнородных элементов: материалов, эмоций, смыслов, желаний.

Скажем, бренд Apple артикулирует и стягивает воедино невероятное множество актантов: от редкоземельных металлов и китайских сборочных линий до культа Стива Джобса, от GUI и touch-screen’ов до статусной эйфории обладания новым гаджетом. Это не просто торговая марка, но целый маркетинговый ассамбляж планетарного масштаба, узловая точка глобальных цепочек производства, дистрибуции, потребления, коммуникации, аффекта. Бренд здесь — организующий принцип и символический аттрактор, превращающий хаос разрозненных элементов в связную, упорядоченную, резонирующую систему.

Жиль Делёз и Феликс Гваттари

Жиль Делёз и Феликс Гваттари, создатели шизоанализа и концепции «желающего производства», позволяют взглянуть на брендинг как на особую либидинальную экономику. В двухтомнике «Капитализм и шизофрения» (1972–1980) они описывают капитализм как беспрецедентную машину по производству и эксплуатации желаний. Бренды в этом контексте — не просто метки производителей, но «желающие машины», генераторы влечений и грёз, мобилизующие либидинальную энергию масс.

Культовые бренды типа Supreme или Yeezy с их драматургией эксклюзивности и хайпа, по сути, продают не вещи, а чистое желание. Сам объект потребления здесь вторичен, он лишь носитель и триггер желания, которое всегда избыточно по отношению к своему предмету. Дропы лимитированных коллекций, коллаборации с селебрити, искусственно нагнетаемый ажиотаж — всё это элементы либидинального маркетинга, раскручивающие спираль «желания желания». И даже «Ждун» Маргарет Ван Брее, ставший мемом и метафорой фрустрированного консьюмеризма — тоже в каком-то смысле продукт этой делёзианской экономики нехватки и неудовлетворённости.

Неисцелимая нехватка

Жижек, опираясь на лакановский психоанализ, трактует брендинг как своего рода идеологический фантазм, призванный компенсировать и маскировать травматическое отсутствие и нехватку, встроенные в саму структуру субъекта и социума. Реклама обещает покрыть зияющую пустоту и несоизмеримость желания, но на деле лишь воспроизводит и усугубляет изначальный разрыв.

В своей книге «Устройство разрыва. Параллаксное видение» (2006) Жижек предлагает рассматривать бренды и рекламу не просто как коммерческие инструменты, но как идеологические механизмы par excellence. Их функция — не столько продвигать конкретные продукты, сколько конструировать и поддерживать само поле потребительского желания, скрывая его травматическую природу.

В чём же эта травма? Согласно лакановской теории, субъект изначально расколот, он конституируется вокруг некоего радикального отсутствия или нехватки. Наше желание — это всегда в конечном счёте желание Другого, оно отсылает к чему-то принципиально недостижимому, утраченному навсегда. Реклама и бренды паразитируют на этом онтологическом зиянии в сердцевине субъекта, обещая его заполнить с помощью покупки того или иного продукта.

Вот почему реклама всегда в какой-то мере фантазматична, она не столько описывает реальные свойства товара, сколько продаёт нам некий миф о полноте бытия и удовлетворении всех желаний. Известный слоган «Не дай себе засохнуть!» в продвижении напитка «Спрайт» отсылает не столько к утолению физической жажды, сколько к экзистенциальному страху опустошённости и бессмысленности жизни. Покупая «Спрайт», мы словно покупаем саму полноту присутствия и витальности, некий магический эликсир бытия.

Но ирония и одновременно структурная необходимость этого рекламного фантазма в том, что он не может полностью реализовать своё обещание. Травма не устранима окончательно, всякая идентификация с брендом и потребительским стилем жизни носит временный и иллюзорный характер. Сколько ни покупай продуктов Apple, ты не станешь счастливым и креативным, как с рекламных плакатов. Сколько ни носи кроссовки Nike, твоя жизнь не превратится в героический спортивный нарратив.

Но дело не в какой-то случайной неэффективности рекламы — скорее, само потребительское желание структурировано так, чтобы быть неутолимым и бесконечно возобновляемым. Как говорит Жижек, идеологический фантазм «работает именно тогда, когда мы думаем, что ему не удалось полностью нас обмануть». Парадоксальным образом, мы тем сильнее инвестируем в бренд-нарратив, чем больше ощущаем его нереальность, симулятивность. Несовпадение рекламного образа и опыта использования товара создаёт вакуум, динамический зазор, движущий всё новые и новые циклы потребления.

Этот парадокс блестяще схвачен в знаменитой сцене из «Бойцовского клуба» Финчера, где герой Эдварда Нортона меланхолически перечисляет предметы брендовой обстановки своей квартиры. Именно в момент осознания тщетности окружающих его товарных фетишей он оказывается максимально порабощён их идеологической логикой. Грусть по поводу неаутентичности консьюмеристского стиля жизни оборачивается либидинальной привязкой к нему, вводящей прямиком в мир масочной гиперреальности бренда.

Итак, в оптике Жижека реклама и брендинг предстают идеологическими аппаратами, форматирующими саму структуру потребительского желания. Они не столько отражают наши аутентичные мечты и нужды, сколько производят и канализируют их в соответствии с императивами позднекапиталистического рынка. Разрыв между фантазматическим обещанием рекламы и реальным опытом потребления оказывается не сбоем, но самой движущей силой консьюмеризма как системы и идеологии.

Указать на иллюзорность брендовых нарративов — уже значит совершить акт идеологической критики и сопротивления. Ироническая дистанция, остранение рекламной образности, деконструкция мифологий потребления — всё это способы не поддаться на идеологическую уловку брендинга, разорвать его либидинальные узы.

Однако Жижек предостерегает от наивного представления, будто такой критический жест возвращает нас к некоей досимволической полноте жизни. Травма и нехватка, вокруг которых выстраивается реклама, носят онтологический характер, от них невозможно полностью избавиться. Скорее, осознание этой неустранимой негативности и является условием настоящей свободы.

Психосфера

Марк Фишер в книге «Капиталистический реализм» (2009) показывает, как современный капитализм осуществляет тотальный контроль над индивидами не через грубое принуждение, как это было в тоталитарных режимах XX века, а через более тонкие технологии биовласти — пронизывая все сферы жизни логикой потребления, постоянной стимуляции и принудительной коммуникации. Границы между работой и досугом, публичным и приватным размываются. Человек оказывается неспособен к подлинному отдыху, рефлексии, творчеству.

Марк Фишер

Очень важно замечание Фишера о нормализации психических расстройств при позднем капитализме. Действительно, приватизация стресса через психотерапию и медикализацию позволяет обществу не ставить вопрос о системных причинах этой «эпидемии» тревожности и депрессии. Фишер справедливо указывает, что корни проблемы лежат в самой организации социальной жизни: «Эпидемия психических расстройств в капиталистических обществах может указать на то, что капитализм, не являясь единственной работающей социальной системой, на самом деле дисфункционален по самой своей природе».

«Капиталистический реализм» — одна из самых ярких левых критик современности, наследующая традициям франкфуртской школы. Однако Фишер идет дальше многих неомарксистов, ставя вопрос о принципиальной «нереформируемости» позднего капитализма и невозможности вырваться за его идеологические рамки. Эта безысходность и ощущение тупика пронизывают всю книгу.

Вслед за Фишером мы можем использовать понятие психосферы — по аналогии с ноосферой — психической оболочки Земли, глобальной совокупности образов, аффектов, нарративов и идей, циркулирующих в медиа, рекламе, массовой культуре, соцсетях. Если ноосфера у Вернадского мыслилась как некий позитивный итог ментальной эволюции, то психосфера — её негативная и иррациональная изнанка.

Психосфера позднего капитализма — это токсичная среда, структурно враждебная человеческой личности. Она насыщена агрессивными, вирусными образами (назовём их «инфо-демонами»), которые паразитируют на нашем внимании, раздражают наши аффекты, колонизируют наше воображение. Брендинг и реклама — одни из главных каналов, через которые эти инфо-демоны впрыскиваются в социальное тело и индивидуальную психику.

Психосферу можно противопоставить юнговскому коллективному бессознательному. Если последнее мыслилось как некий целительный резервуар архетипов и мифов, то психосфера — это его злокачественное и мутировавшее подобие. Бренды эксплуатируют архетипические образы и сюжеты (Герой, Великая Мать и т. д.), но встраивают их в репрессивную идеологическую матрицу консьюмеризма и корпоративного контроля.

Без логотипа

В знаменитой книге «No Logo» (2000) Наоми Кляйн исследует феномен «бренда как опыта» — стратегию, при которой корпорации стремятся ассоциировать свои продукты не столько с конкретными качествами или функциями, сколько с определёнными эмоциями, ценностями, стилем жизни. Бренды колонизируют не только публичные пространства, но и наш ментальный ландшафт, становятся интимной частью нашей идентичност. Кляйн вводит концепт «брендированного я» (branded self) — субъекта, чьё чувство собственного достоинства и самоценности оказывается неотделимо от потребляемых им брендов. Реклама обещает нам обрести уверенность, сексуальность, счастье, креативность через приобщение к «духу» того или иного бренда. Но итогом становится растворение личности в корпоративных симулякрах, утрата автономии и способности к самоопределению.

По сути, Кляйн описывает ту же экспансию брендов, что и Фишер или Жижек, только на языке социальной и культурной критики, а не психоанализа и философии. «Брендированное я» — почти буквальная иллюстрация «расщеплённого субъекта» эпохи позднего капитализма, о котором пишет Фишер. Бренды действуют как инопланетные импланты, производя состояние перманентной деперсонализации.

Как и Фишер, Кляйн использует научно-фантастические образы для описания этой «брендовой инвазии». Она сравнивает агрессивный маркетинг с «промыванием мозгов» и «психической инженерией» в духе романа «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса.

Но если Фишер препарирует токсичность психосферы с несколько отстранённых, почти эстетских позиций, то Кляйн бьёт в набат и призывает к активному сопротивлению. «No Logo» стала своего рода манифестом альтерглобалистского движения конца 90-х — начала 2000-х, противостоящего неолиберальной политике всевластия транснациональных корпораций. Кляйн видит выход в протестных акциях, адбастинге, культурном джеминге, экспериментах с альтернативными способами производства и распределения благ.

Так концептуальная диагностика непосредственно смыкается с политическим активизмом. И это ещё одно важное измерение «психосферного подхода» — понимание исследования как формы критического участия, производства не только знания, но и новых форм жизни и социальности по ту сторону диктата брендов.

Барбара Крюгер. Покупаю — следовательно существую

Подытоживая, можно сказать, что и Жан Бодрийяр, и МИшель Фуко, и Жиль Делёз с Феликсом Гваттари, и Славой Жижек, и Марк Фишер, и Наоми Кляйн, каждый своим языком, артикулируют один и тот же нерв эпохи — захват человеческой субъективности корпоративной семиократией, размывание границ между аутентичным опытом и потреблением симулякров. В мире тотального брендинга декартовское «мыслю, следовательно существую» оборачивается сатирическим «покупаю, следовательно существую» в духе Барбары Крюгер.

Особенности цифрового брендинга

Главная особенность цифрового брендинга связана с самой природой цифровых продуктов — они нематериальны, виртуальны, существуют как код и интерфейс. Если традиционный бренд отсылал прежде всего к физическому объекту (будь то напиток, автомобиль или кроссовки), то цифровой бренд с самого начала находится в символическом и экспериенциальном измерении.

Крупнейшие бренды современности — Google, Facebook, Netflix, Uber — не производят осязаемых вещей, они создают инфраструктуры опыта, поля возможностей для коммуникации, поиска информации, потребления контента, навигации в пространстве. Как отмечает исследователь медиа Лев Манович, цифровой бренд — это всегда в той или иной мере метабренд, бренд самой среды и платформы, в которой существуют другие объекты и практики.

Эту ситуацию можно концептуализировать как «онтологический поворот» в брендинге. Бренд становится не просто идентификатором продукта, но организатором целого мира, в котором живёт пользователь. К примеру, для многих людей опыт взаимодействия с iPhone и экосистемой Apple — это не просто использование гаджета, но погружение в особую технокультурную среду, стиль жизни, режим восприятия и действия.

Неслучайно цифровые компании уделяют так много внимания дизайну интерфейсов, UX и UI. Ведь именно через них происходит онтологическое структурирование цифрового мира бренда, задаются базовые параметры и сценарии пользовательского опыта.

Роль интерфейса

В цифровом брендинге роль UX (user experience) и UI (user interface) трудно переоценить. По сути, дизайн интерфейса и есть основной носитель айдентики бренда, главный инструмент коммуникации его ценностей и обещаний.

Скажем, минималистичный интерфейс приложений Google (Gmail, Google Maps, Google Drive) с большим количеством белого пространства и акцентом на функциональности отсылает к таким ценностям бренда, как простота, эффективность, концентрация на главном. А яркий, игровой дизайн приложения Candy Crush Saga коннотирует с идеей беззаботного развлечения, спонтанной радости, детскости.

Переход от скевоморфного дизайна (имитирующего физические объекты) к плоскому и материальному в 2010-х годах — важная веха в дизайне цифровых интерфейсов, в том числе и с точки зрения брендинга. Этот сдвиг символически маркировал «взросление» цифровой среды, её освобождение от необходимости мимикрировать под офлайн. Бренды, активно внедряющие flat и material дизайн (Apple, Microsoft, Google), позиционировали себя как самодостаточные цифровые платформы, не нуждающиеся во внешних референтах.

Динамические идентичности и генеративный брендинг

Ещё одна важная тенденция в цифровом брендинге — переход от статичных идентичностей к динамическим и генеративным. Если раньше логотип и фирменный стиль бренда воспринимались как нечто фиксированное и неизменное, то сегодня всё чаще встречаются примеры гибких, подвижных, алгоритмически изменяемых систем айдентики.

Один из пионеров этого подхода — знаменитая лаборатория MIT Media Lab. Их динамический логотип, разработанный в 2011 году, представляет собой алгоритмически генерируемую решётку из трёх цветных квадратов, уникальную для каждого сотрудника лаборатории. Этот логотип бесконечно вариативен, но при этом всегда узнаваем и отсылает к идее комбинаторной креативности, лежащей в основе исследований Media Lab.

Другой показательный кейс — динамическая айдентика города Мельбурн, разработанная студией Landor в 2009 году. Логотип представляет собой букву М, составленную из бесконечно меняющегося паттерна геометрических фигур. Этот приём отражает идею Мельбурна как пространства постоянных трансформаций, разнообразия, креативных миксов.

Во всех этих примерах бренд предстаёт не застывшей сущностью, а динамической системой, потенциальностью, актуализирующейся всякий раз заново. Эта установка на процессуальность и становление резонирует с идеями философа Анри Бергсона о «вечном становлении» — о реальности, которая «создаёт или разрушает себя, но никогда не является чем-то завершённым», никогда не является лишь суммой сущностей и состояний.

Жиль Делёз, его повторения и различия

Генеративный брендинг с его акцентом на алгоритмах и правилах отсылает и к концепциям философа Жиля Делёза — «различия и повторения», «виртуального и актуального». Виртуальное для Делёза — это поле чистых возможностей и сингулярностей, актуализирующееся в конкретных феноменах. Так и динамическая айдентика существует как виртуальная матрица, порождающая все новые и новые паттерны.

«Если что-то бесплатно, то товар это ты»

Наконец, цифровой брендинг невозможно помыслить без феномена больших данных и алгоритмической персонализации. В отличие от традиционной рекламы, обращённой к массовому потребителю, цифровой маркетинг всё больше ориентируется на кастомизацию предложения под профиль конкретного пользователя.

Платформы вроде Google, Facebook, Amazon аккумулируют огромные массивы данных о наших поисковых запросах, лайках, покупках и используют эту информацию для таргетированной рекламы и рекомендательных сервисов. Бренды получают возможность точечно обращаться к микросегментам аудитории, персонализировать все аспекты коммуникации — от контента до тайминга и локации показа.

Более того, на основе данных возможно динамически конструировать сами продукты и услуги — например, Spotify генерирует персонализированные плейлисты, основываясь на паттернах нашего прослушивания, а Netflix использует алгоритмы машинного обучения для создания контента, оптимально соответствующего вкусам конкретных групп подписчиков.

Паноптикон Иеремии Бентама — идеальная тюрьма, символ тотального контроля

— Когда новостную повестку и мой круг чтения стали формировать алгоритмы, я оставался безмолвным. Причин волноваться не было, — ведь так было проще и быстрее получать информацию.

— Когда алгоритмы соцсетей стали формировать мне круг друзей и модерировать наше общение, я не стал протестовать. Ибо это расширяло мои социальные связи.

— Когда алгоритмы стали решать, что мне покупать, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать, меня это устраивало. Я же мог, при желании, отвергать рекомендации алгоритмов.

— Когда алгоритмы стали для меня незаменимы в ситуациях любого выбора — от места работы и отдыха до романтических партнеров, — я был даже рад. Поскольку их рекомендации нравились мне и экономили кучу времени на поиск и оценку вариантов.

— Когда же алгоритмы стали решать вопросы жизни и смерти людей (сначала на войне, а потом и в мирной жизни) — мне было уже бессмысленно протестовать, т. к. здесь от меня вообще ничего не зависело.

С одной стороны, этот тренд можно интерпретировать как триумф «общества контроля», о котором писали философы-постструктуралисты. Бренды получают невиданные прежде инструменты «микрофизики власти», возможность модулировать поведение и желания пользователей на индивидуальном уровне.

С другой стороны, персонализированный брендинг парадоксальным образом актуализирует старый киберутопический идеал «экономики дара», где продукты и услуги адаптируются под уникальные запросы каждого. Как писал медиатеоретик Ричард Барбрук, интернет-экономика базируется на гибридной логике «дара-товара», бесплатного и платного, коммунального и приватного.

В любом случае, Big Data радикально трансформируют природу цифрового бренда. По сути, современный бренд — это не фиксированный месседж и не статичный имидж, а постоянно самонастраивающаяся под пользователя нейросеть смыслов и коммуникаций. Если угодно — своего рода «бренд-компаньон», интимно сопровождающий нас в повседневности.

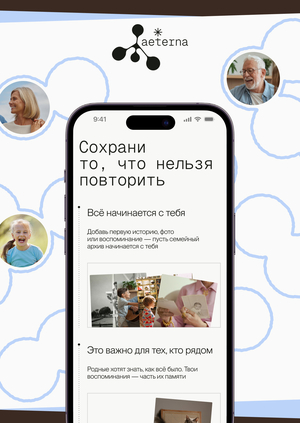

Что важно понимать

1. Цифровая айдентика = визуальный язык UI, тон‑оф‑войс микроскопических текстов, анимации, скорость отклика и т. д.

2. «Обработка потребителя» происходит до покупки (freemium/триал). Онбординг — аналог премиальной упаковки.

3. Бренд должен выглядеть собой даже в миллионе вариаций. Правило: меняется содержание, а не ДНК визуальных/текстовых паттернов.

4. Брендинг → «живой кодекс»; гайдлайны версионируются вместе с релизами. Запоздание визуального языка — «невыплаченный долг».

5. Цифровой бренд говорит языком «партнёрства», а не «передачи собственности». Ключевые атрибуты — надежность, прозрачность данных, забота.

6. В цифровой среде приходится «замещать» недостающие каналы: haptic‑feedback, звуковая лейер‑маска, микроанимации вместо щёлкающей кнопочки.

7. Гигиена удержания (retention) — часть «обещания» бренда. Слом в UX бьёт по капиталу быстрее, чем скол на корпусе вещи

Промежуточный итог

Итак, цифровой брендинг характеризуется дематериализацией продуктов, повышенным вниманием к UX/UI, динамизацией и алгоритмизацией айдентики, персонализацией на основе данных. Все эти тенденции меняют онтологический статус бренда, превращая его из застывшего символа в изменчивую и отзывчивую семиотическую среду.

Философская оптика — от феноменологии до шизоанализа — позволяет концептуализировать эти сдвиги, вписать их в широкие контексты технокультурных и социально-экономических трансформаций. И для практикующего дизайнера эта оптика бесценна: она позволяет осмыслить собственную деятельность как часть большого цивилизационного процесса, увидеть в простом выборе между двумя пиктограммами отголосок фундаментальных вопросов о природе реальности и субъективности.

От тёплого лампового — к запрещённому экстремистскому абстрактному цифровому

Instagram* (принадлежит компании Meta Platforms*, признанной в России экстремистской организацией) — одна из самых популярных социальных сетей современности, культурный феномен эпохи «пикториального поворота» и тотальной визуализации опыта. Однако мало кто помнит, что на старте своего пути в 2010 году Instagram позиционировался совсем иначе — как ностальгическое ретро-приложение для обработки фото в стиле Polaroid.

Олдскульный скевоморфный дизайн первых версий Instagram* отсылал к культуре аналоговой фотографии: логотип в виде реалистичной ретро-камеры, текстуры кожи и хрома в интерфейсе, имитация физических кнопок и переключателей. Сами фильтры, составившие славу раннего Instagram*, эмулировали характерные дефекты плёночных снимков: затемнение по краям кадра (виньетирование), зернистость, выцветание и подмену цветов.

С самого старта Instagram был не просто фоторедактором, а платформой для обмена фотографиями между пользователями, с возможностью подписываться на других, ставить лайки и комментировать публикации. То есть элементы социальной сети присутствовали с первого дня.

В 2012 году Instagram был куплен Facebook, что ускорило его развитие как социальной сети.

В 2013 году Instagram добавил возможность публиковать короткие видеоролики, что стало одним из крупнейших изменений после запуска, но не означало смену позиционирования — социальная составляющая существовала и ранее.

В 2016 году Instagram перешёл на алгоритмическую ленту, что также усилило его роль как социальной сети, ориентированной на вовлечённость и персонализацию контента.

Функции электронной коммерции (Instagram Shopping) и полноценная торговая площадка появились значительно позже, когда Instagram уже был устоявшейся социальной сетью. Теперь пользователи могут покупать товары прямо через платформу, но этот этап развития начался после 2018 года.

По сути, перед нами типичный пример «ремедиации» — термин, предложенный медиатеоретиками Дэвидом Болтером и Ричардом Грузином для описания того, как новые медиа поначалу имитируют язык и формы старых, прежде чем обрести собственную эстетику. Ранний Instagram* симулировал опыт плёночной фотографии, обещая пользователям своего рода «машину времени», способ вернуться в тёплый и человечный мир доцифровых образов.

Однако по мере взрывного роста популярности Instagram* такое позиционирование становилось всё более неадекватным. Из нишевого ретро-приложения Instagram* превратился в полномасштабную визуальную социальную сеть, в доминирующую платформу современной коммуникации образами. Скевоморфный антураж ретро-камеры стал тесен для новой идентичности Instagram как универсального медиума цифровой образности.

Поэтому неудивительно, что в 2016 году Instagram* радикально обновил свой брендинг. Вместо детализированной ретро-камеры новый логотип представлял собой предельно абстрактную иконку в виде градиентного квадрата со схематичным контуром объектива внутри. Плоский дизайн и яркие модные градиенты отсылали к современной цифровой эстетике, освобождённой от необходимости мимикрировать под аналоговые формы.

Минималистичный редизайн поначалу вызвал волну критики со стороны консервативно настроенных пользователей, однако в целом точно уловил вектор развития мобильного дизайна и визуальной культуры. По сути, отказ Instagram* от скевоморфизма стал символом «взросления» цифровых медиа, обретения ими онтологической самостоятельности и самодостаточности.

С этой точки зрения, ребрендинг Instagram* — это не просто смена визуального стиля, но переформатирование самой «перцептивной технологии» платформы, способа, которым она программирует наш взгляд и воображение. Отказ от скевоморфизма в пользу абстрактного flat-дизайна символизирует сдвиг в культурном бессознательном: физическая реальность перестаёт быть априорным референтом для цифровых образов, отныне они черпают свою реальность в самих себе.

Так история трансформации бренда Instagram* оказывается частью более широкой истории эмансипации цифровых медиа, обретения ими онтологического суверенитета. Дизайн интерфейса выступает здесь важным маркером и катализатором этих сдвигов, визуальным симптомом глубинных трансформаций в нашем коллективном techne и episteme.

Конечно, этот кейс — лишь один из многих возможных примеров «онтологического поворота» в цифровом брендинге. Аналогичные процессы мы наблюдаем и в эволюции айдентики других гигантов — от Google и Apple до Airbnb и Spotify. Однако история Instagram* кажется особенно показательной, поскольку речь идёт о сервисе, полностью выстроенном вокруг образа и репрезентации.

- Компания Meta, в том числе её продукты Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в России.

Аффективный поворот

Одна из главных тенденций в цифровом брендинге последних лет — сдвиг от функционального позиционирования к эмоциональному и мультисенсорному. Бренды всё чаще апеллируют не к рациональным характеристикам товара, а к аффектам, атмосферам и иммерсивным переживаниям, в которые он погружает пользователя.

Этот тренд можно концептуализировать как «аффективный поворот» в маркетинге. Если раньше реклама делала ставку на информирование и убеждение потребителя, то сегодня она стремится заразить его определёнными эмоциями, модулировать его настроение и самочувствие. Маркетинг становится своего рода «психотехникой» и «инженерией аффекта».

В каком-то смысле высказывание Макса Билла «Красота не может проистекать из функции, она должна стать таким же исходным требованием, как функция, так как тоже является функцией» (1949), выводящее эстетическое из-под зависимости от функционального, было ранней констатацией этой тенденции.

Один из ярких примеров — брендинг приложений для медитации и заботы о ментальном здоровье, таких как Calm. Их фирменный стиль с пастельными цветами, расслабляющей анимацией и ASMR-звуками призван буквально индуцировать в пользователе состояние безмятежности и внутреннего комфорта. Бренд здесь выступает не просто коммуникатором смыслов, но модулятором биохимии и психики.

Другой кейс — мультисенсорный брендинг спортивных приложений наподобие Nike Run Club. Комбинируя визуальные, аудиальные и тактильные стимулы (например, звуковые эффекты при достижении целей и вибрацию при получении уведомлений), эти приложения конструируют целостный аффективный опыт, глубоко укоренённый в теле пользователя.

Любопытно сопоставить эти практики с идеями философа Брайана Массуми о центральной роли аффекта в современном капитализме. В книге «Политика аффекта» (2015) он показывает, как власть всё больше переориентируется с идеологической индоктринации на предваряющую сознание модуляцию телесных состояний. Капитализм «заражает» нас теми или иными аффектами, чтобы направлять наше поведение на дорефлексивном уровне.

Цифровые бренды с их арсеналом психометрических инструментов — от алгоритмов эмоционального заражения в соцсетях до биометрического трекинга — становятся главными операторами этой «политики аффекта». UX-дизайн превращается в площадку тонкой настройки эмоций и ощущений пользователя в реальном времени.

Давно ли вы открывали приложение не для того чтобы получить информацию, а чтобы поймать определённую волну, вдохновиться или расслабиться?

За всё хорошее

На фоне общественных дебатов о цифровой гигиене, алгоритмической дискриминации и «капитализме надзора» всё большую важность для брендинга приобретают вопросы этики, прозрачности и доверия. Потребители ожидают от компаний не только качественных продуктов, но и социальной ответственности, «прозрачности» бизнес-процессов, уважения к данным и приватности.

В этом контексте интересен опыт таких сервисов как DuckDuckGo или ProtonMail, позиционирующих свою этичность и защиту конфиденциальности как главное отличие от гигантов вроде Google. Их минималистичный и «честный» дизайн призван коммуницировать ценности бренда: функциональность без надзора, удобство без утечек. Само отсутствие таргетированной рекламы и навязчивых трекинговых функций становится мощным маркетинговым аргументом.

Развивается и новый язык «ответственных метрик», позволяющих оценивать и отслеживать социальное и этическое измерение брендов. Вместо традиционных показателей вроде охвата и конверсий на первый план выходят метрики вовлечённости, инклюзивности, клиентского счастья, приверженности «зелёным» ценностям.

Как справедливо замечает философ Бернар Стиглер, развивая идеи своего учителя Жака Деррида, любая технология — это «фармакон», одновременно яд и лекарство, угроза и шанс. Этичный цифровой брендинг — это «терапевтизация» технологии, высвобождение её эмансипирующего потенциала. Создать доверительные и прозрачные отношения с пользователем, дать ему инструменты контроля над своими данными и алгоритмической «диетой» — возможно, главный вызов для дизайнеров в эпоху пост-правды и надзорного капитализма.

После правды

Ещё один большой вызов для цифрового брендинга — кризис доверия к медиа в эпоху пост-правды и технологий deepfake. С развитием нейросетей и алгоритмов машинного обучения стало возможным создавать гипер-реалистичные фото, видео и аудио подделки, неотличимые от настоящих. Лица политиков и звёзд можно убедительно «пересадить» на чужие тела, заставить их произносить любые слова и совершать немыслимые поступки.

Одновременно соцсети заполнились fake news, теориями заговора и альтернативными фактами, блокируя консенсус по поводу базовой реальности. В этих условиях брендам всё труднее завоевать доверие аудитории, защититься от имитаций и манипуляций. Появление убедительного фейкового ролика или хейтерской кампании может за считанные часы разрушить годами выстраиваемый имидж. Как отличить настоящее от поддельного? Чему вообще можно верить в мире тотальной симуляции?

Это не Скалетт Йоханссон

Любопытный кейс — история «сопротивления» голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон собственным порно-дипфейкам. Угрожая судебными исками авторам фейковых роликов и сайтам, их распространяющим, Йоханссон по сути защищала свой «бренд», право контролировать собственный образ в инфополе.

Впрочем, в конце концов Скарлетт пришла к выводу, что «попытки защитить себя от Интернета и его разврата по большей части безнадежны».

Жан Бодрийяр ещё в 1981 году в трактате «Симулякры и симуляция» предсказал наступление эры «гиперреальности», неразличимости реального и воображаемого. Сегодня его идеи кажутся почти буквальным описанием эффектов дипфейков и fake news. В мире, где любой образ может оказаться сфабрикованным, бренды вынуждены выстраивать доверие с аудиторией заново — через радикальную прозрачность, верификацию контента, вовлечение пользователей в сам процесс «производства правды».

В любом случае, очевидно, что цифровой брендинг в эпоху пост-правды требует новых стратегий и протоколов доверия, выходящих за рамки классического сторителлинга и рекламы. Возможно, залог доверия в будущем — не «большие нарративы», а «большая прозрачность», делающая возможной распределённую верификацию.

Нейромаркетинг

Наконец, отдельного упоминания заслуживает стремительное развитие технологий нейромаркетинга и биометрического трекинга. С помощью ЭЭГ, eye-tracking, алгоритмов распознавания эмоций по выражению лица, анализа кожно-гальванической реакции маркетологи научились отслеживать реакцию потребителей на бренды и рекламу на беспрецедентно глубоком психофизиологическом уровне.

Цифровые приложения всё активнее используют нативные датчики смартфонов для сбора биометрии пользователей — пульса, движений глаз, мимических паттернов. Apple, Google, Amazon патентуют технологии распознавания ментальных и эмоциональных состояний на основе голоса, набора текста, скроллинга ленты. Стартапы вроде Realeyes и Affectiva продают ритейлерам и брендам платформы для прогноза потребительского поведения через вебкамеру или селфи-камеру телефона.

Казалось бы, мечта любого маркетолога — возможность заглянуть в мозг и тело потребителя, считать его истинную реакцию, упредить сознательный выбор с помощью подсознательных импульсов. Однако этот биометрический поворот в брендинге порождает массу этических дилемм. Где проходит грань между персонализацией сервиса и вторжением в ментальную приватность? Не ведёт ли нейромаркетинг к подрыву автономии потребителя, манипуляциям на уровне «влечения и аффекта»?

Ещё в 2004 году медиафилософ Н. Кэтрин Хейлз в книге «Как мы стали постчеловеками» предупреждала об опасностях редукции человека к информационному паттерну. Сегодня, с развитием технологий цифровой идентификации и трекинга, этот сценарий выглядит угрожающе реальным. Получая всё более интимный доступ к нашим телам и сознанию, бренды рискуют окончательно низвести нас до статуса «голых жизней», податливых объектов нейромаркетинговой стимуляции.

Энди Кларк

С другой стороны, такие авторы как Энди Кларк и Дэвид Чалмерс развивают более оптимистичный взгляд на технологии как «расширения когнитивной системы» человека. В их интерпретации биометрический трекинг может выступать не средством контроля, а инструментом самопознания и самооптимизации. Приложения, адаптирующие контент под ментальное состояние пользователя, помогут нам лучше понять себя и справиться с цифровой перегрузкой. Однако для этого необходимо, чтобы сам юзер контролировал свои данные и выбирал желаемый уровень персонализации.

Очевидно, что нейромаркетинг и биометрический брендинг — это палка о двух концах. С одной стороны, это многообещающая технология для создания гипер-релевантного и резонансного клиентского опыта. С другой — потенциальная угроза автономии и менее приватности потребителя, особенно в условиях непрозрачных алгоритмов и концентрации данных в руках техногигантов. Возможно ли найти золотую середину между персонализацией и поверхностностью, таргетингом и тотальной слежкой?

Один из возможных подходов предлагает концепция «суверенитета данных», выдвинутая такими авторами как Жослин Мессерли и Сара Шпикерманн. Согласно этой идее, пользователи должны обладать максимальным контролем над сбором и обработкой их персональных данных. Любой трекинг — только с явного согласия юзера и с предоставлением ему всех данных и инсайтов. А алгоритмы персонализации — открытые и настраиваемые под индивидуальные запросы и границы приватности.

Если говорить о более радикальной альтернативе, итальянские марксисты Антонио Негри и Микаэль Хардт в книге «Ассамбляжи» (2017) противопоставляют «рынки персональных данных» «общему благу данных». По их мысли, данные, включая биометрические, должны принадлежать не корпорациям, а самим пользователям как неотчуждаемое коллективное достояние. Они представляют данные как новую форму «цифрового коммунизма», основанного на добровольном взаимном делении информацией ради процветания сообщества. В этой оптике нейромаркетинг если и возможен, то только в форме открытых децентрализованных протоколов с равным доступом всех участников.

Подводя итог нашему анализу: нейромаркетинг и биометрический трекинг ставят перед цифровым брендингом ряд острейших этических вопросов, касающихся границ персонализации, менее приватности и автономии потребителя. От поиска взвешенных ответов на эти вопросы во многом зависит, станут ли новые технологии инструментом порабощения пользователей.

Безусловно, каждый из рассмотренных трендов — от аффективных интерфейсов до дипфейков и нейротаргетинга — заслуживает отдельной большой дискуссии. Моя цель была не столько исчерпать эти темы, сколько обозначить узловые точки и этические развилки, в которых философская рефлексия смыкается с практикой дизайна. Размышления о будущем цифрового брендинга — это не просто упражнение в научной фантастике, но насущная необходимость для каждого дизайнера, который хочет работать ответственно и создавать продукты, отвечающие большим вызовам эпохи.

Практические рекомендации

- Думайте о бренде не как о статичном наборе графических элементов, а как о динамической системе смыслов и переживаний, разворачивающейся во времени. Ваш бренд должен быть не просто «узнаваемым», но генеративным, способным развиваться и адаптироваться под меняющийся контекст. Заложите в основу айдентики набор простых, но выразительных паттернов и правил, позволяющих создавать всё новые креативные вариации.

- Отталкивайтесь от ценностей и миссии вашего продукта, а не от поверхностных трендов и клише. Задайтесь вопросом: какой уникальный опыт и пользу мы хотим дать нашим юзерам? Как наше приложение может улучшить их жизнь, сделать процесс обучения более увлекательным и осмысленным? Попробуйте в одном-двух словах или фразах сформулировать «большую идею» вашего проекта и сделайте её стержнем всей айдентики.

- Продумайте эмоциональное измерение вашего бренда. Какие чувства и состояния должно вызывать взаимодействие с вашим приложением? Любопытство, вдохновение, азарт, умиротворённость, чувство контроля? Отразите эти эмоции в цветовой палитре, типографике, иллюстративном стиле, анимации, микровзаимодействиях. Помните, что в цифровую эпоху бренд — это не просто коммуникатор, но модулятор аффекта.

- Не бойтесь экспериментировать с необычными графическими решениями и нарушать привычные паттерны отрасли. Самые прорывные бренды часто возникают на стыке разных эстетик и традиций. Например, попробуйте скрестить стиль contemporary flat design с элементами ретро-футуризма, биоморфной абстракцией или глич-артом. Или используйте генеративные алгоритмы для создания всегда уникальных, но узнаваемых паттернов. Ключ к сильной айдентике — в нахождении собственного визуального языка, а не в копировании конкурентов.

- Интегрируйте айдентику во все аспекты пользовательского опыта. Помните, что в цифровую эпоху бренд — это тотальная среда, а не просто «фирменный стиль». Ваш логотип, цвета, шрифты должны не просто наносится поверх интерфейса, а быть органической частью всех экранов, элементов навигации, копирайтинга. UX и UI вашего приложения и есть ваш бренд в его живой динамике. Стройте дизайн вокруг метафор и сценариев, отражающих суть вашего продукта.

- Наконец, не забывайте об этическом измерении вашего бренда. Подумайте, как вы можете интегрировать в продукт и коммуникацию принципы прозрачности, приватности, инклюзивности. Сделайте уважение к данным и границам пользователя не просто «довеском», а неотъемлемой частью вашей айдентики. В эпоху нарастающего цифрового скептицизма доверие становится главной валютой бренда. Сделайте ваш «добросовестный дизайн» видимым и считываемым в каждой детали интерфейса.

Заключение

Мы начали с разговора о бренде как культурном и семиотическом феномене, о его роли в формировании идентичности потребителя и структурировании социального пространства позднего капитализма. Опираясь на идеи Ролана Барта, Жана Бодрийяра, Наоми Кляйн, мы реконструировали историю восхождения бренда от простого товарного маркера до тотальной символической среды, охватывающей все аспекты нашей жизни.

Затем, вооружившись оптикой континентальной философии — от шизоанализа до акторно-сетевой теории — мы препарировали онтологию, феноменологию и политэкономию цифрового брендинга. Бренды предстали перед нами как симулякры и ассамбляжи, как «машины желания» и психотехнологии, как узловые точки «общества контроля». Кейсы Instagram, Metallica, Apple позволили нам приземлить эти абстрактные концепты на живую почву актуальных маркетинговых стратегий и трендов.

Наконец, мы заглянули в будущее (и одновременно в настоящее) цифрового брендинга. Гиперперсонализация и алгоритмическая кастомизация, эмоциональный маркетинг и мультисенсорные интерфейсы, «ответственные метрики» и нейротрекинг — все эти тренды уже сегодня радикально трансформируют бренд-коммуникации. А такие вызовы, как кризис доверия в эпоху дипфейков и угроза тотального надзора со стороны платформ, требуют от нас новой цифровой этики брендинга.

Но самый главный инсайт, который я хотел бы вынести из нашего разговора — это понимание брендинга как творческой практики на стыке коммерции, технологий, культуры и философии. Создание бренда сегодня — это не просто разработка логотипа или маркетинговой стратегии. Это проектирование целостных миров смыслов и переживаний, формирование новых моделей идентичности и социальности. И для того, чтобы делать это осознанно и ответственно, нам необходима междисциплинарная оптика, совмещающая критичность философа, эмпатию антрополога, изобретательность дизайнера и чуткость художника.