Тема города в советской документальной фотографии

Ночное кафе, Михаил Дашевский, 1962

Рубрикатор

Введение

Документальная фотография города Эволюция визуального образа советского города Мастера советской документальной фотографии Советский опыт в международном контексте

Заключение

Введение

Город, как сложный и многогранный организм, всегда привлекал внимание фотографов, стремящихся запечатлеть его архитектуру, ритм жизни, социальные контрасты и культурные особенности. Документальная фотография, в свою очередь, является мощным инструментом исследования города, позволяющим зафиксировать его реальность без прикрас и интерпретаций.

Это визуальное исследование посвящено теме города в советской документальной фотографии России XX–XXI веков. Актуальность темы связана с необходимостью анализа изменений, происходивших в визуальном представлении города в контексте исторических событий, идеологических сдвигов и культурных трансформаций. В советский период город становился символом прогресса, модернизации и социалистического будущего, а фотография использовалась как средство визуальной пропаганды, подчеркивающее достижения индустриализации, коллективизма и планового строительства.

При этом даже в условиях цензуры многие фотографы стремились передать реальные черты городской жизни. Исследование основывается на анализе работ таких авторов, как Александр Родченко, Борис Игнатович, Аркадий Шайхет, Михаил Дашевский и других. Их творчество показывает разные подходы к изображению города — от официальной репрезентации до более личного и наблюдательного взгляда.

Гипотеза визуального исследования предполагает, что развитие темы города в советской документальной фотографии определялось не только идеологическими установками, но и индивидуальным видением фотографов, их стремлением отразить реальность, несмотря на цензуру и ограничения.

Принцип рубрикации предполагает рассмотрение темы от общего к частному. Каждый раздел является логическим продолжением предыдущего и способствует более глубокому пониманию темы. визуальный анализ фотографий, исторический и контекстуальный подход. Сначала рассматривается историко-культурный контекст, затем отдельные авторы и их работы, далее — современные тенденции.

Таким образом, документальная фотография в советской и постсоветской России — это не средство фиксации, а скорее способ интерпретации городской жизни. Образ города в ней формировался на пересечении между официальным и личным, между задачами идеологии и интересом к реальности. Это делает анализ городской темы в фотографии важным источником для понимания общественных изменений.

В данном исследовании будут проанализированы особенности изображения города в разные исторические периоды, выделены авторские стратегии документалистов в работе с темой города и рассмотреть роль фотографии в формировании общественного представления о городской среде.

I. Документальная фотография города

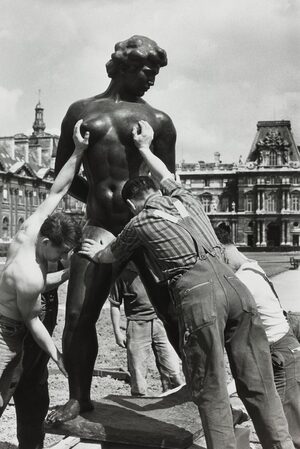

Выбор места для памятника Владимиру Маяковскому | Дмитрий Бальтерманц, СССР, Москва, 1958

Для начала попробуем разобраться что же такое документальная фотография, как один из видов фотографического искусства, а затем рассмотрим её роль в фиксации городской среды.

«Точного определения и значения термина „документальная фотография“ не существует, поскольку он является зонтичным термином для обозначения самых разных видов операторской работы. Однако, чтобы отличить её от других видов художественной фотографии, можно сказать, что „документальная фотография“ — это вид резкофокусной фотографии, которая фиксирует момент реальности, чтобы передать значимое сообщение о том, что происходит. В отличие от фотожурналистики, которая концентрируется на экстренных новостных событиях, или „уличной фотографии“, которая полностью сосредоточена на интересном моменте обычной повседневной жизни, „документальная фотография“ обычно фокусируется на текущей проблеме (или истории), которую она передаёт через серию снимков». [1]

Итак, документальная фотография — это искусство правдивого отражения действительности, фиксации событий и явлений, происходящих в реальном времени. Её главная задача — предоставить зрителю информацию, вызвать сопереживание и заставить задуматься над увиденным. В отличие от постановочной фотографии, где важна режиссура и художественная обработка, документальная фотография стремится к объективности, хотя и не может полностью избежать субъективности взгляда фотографа.

В контексте городской фотографии документальный подход особенно важен. Он позволяет зафиксировать процессы переплетения социальных отношений, экономики и культуры, показать город с разных сторон, раскрыть его многогранность и противоречия, стать свидетельством его жизни и изменений.

Документальная фотография города может быть как репортажной, фиксирующей конкретные события и сцены, так и более глубокой, исследующей повседневную жизнь горожан, социальные проблемы, культурные особенности. Она может вызывать разные эмоции: от восхищения и радости до печали и протеста.

II. Эволюция визуального образа советского города

Советская документальная фотография прошла сложный путь, отражая идеологические и социальные изменения, происходившие в стране. На протяжении десятилетий она формировала визуальный образ советского города, передавая его дух и атмосферу.

Делее кратко рассмотрим периоды и визуальный язык фотографов, разные взгляды и способы отражения города в советской фотографии.

Эпоха авангарда и конструктивизма. 1920–1930-е годы.

Этот период характеризуется поиском новых форм и выразительных средств. Фотографы, вдохновленные идеями конструктивизма, стремились создать образ нового, прогрессивного города, используя необычные ракурсы, динамичные композиции и геометрические формы. В их работах город представал как символ индустриализации и коллективизма.

Александр Родченко | Остановка трамвая на Сухаревской площади, 1928 | Девушки с платками, 1936

Фотографы, работавшие в стиле конструктивизма, такие как Александр Родченко, Густав Клуцис, Эль Лисицкий, стремились передать динамику и энергию новой жизни. Они использовали необычные ракурсы, динамичную композицию, резкие контрасты, чтобы подчеркнуть геометризм форм и создать впечатление движения и мощи.

В объективе фотографов оказались не только новые здания и сооружения, но и герои труда — рабочие, инженеры, строители.

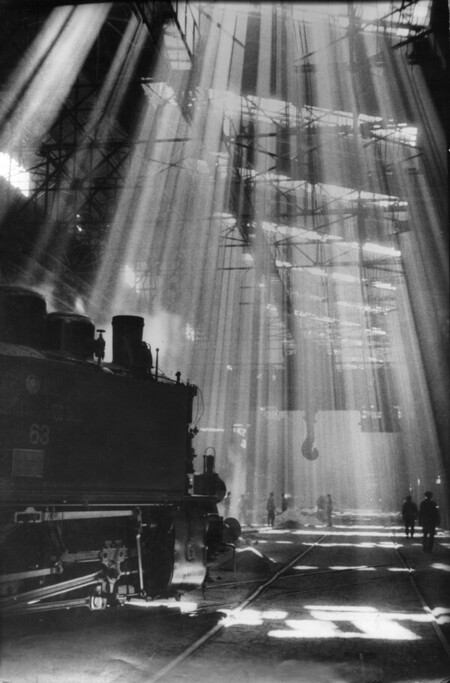

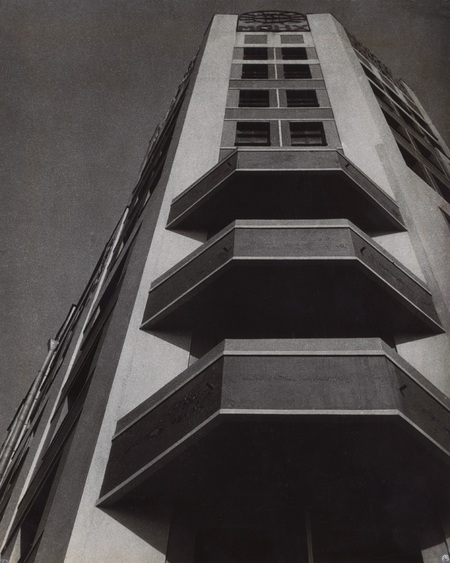

На стройках первой пятилетки, Анатолий Скурихин, 1932 | Здание Моссельпрома, Александр Родченко, 1926

В кадре Скурихина — паровоз, рассекаемый мощными лучами света, пронизывающими пыльное пространство. Фигуры рабочих теряются в этом величественном индустриальном пейзаже. Эта сцена как икона первой пятилетки — напряжённого труда, света прогресса и индустриального подвига.

Снимок Родченко демонстрирует другую сторону той же эпохи — архитектурную дерзость и новаторство. Резкий нижний ракурс, устремлённый вверх, превращает здание Моссельпрома в символ конструктивистской мечты: строгие линии, ритмичные балконы, стремление ввысь. Это архитектура как лозунг, как вызов гравитации и традиции.

Эпоха социалистического реализма. 1930–1950-е годы

В этот период фотография была поставлена на службу идеологии. Фотографы должны были создавать идеализированный образ советского города, показывать его достижения и счастливую жизнь. В их работах доминировали парадные сцены, торжественные мероприятия и образы «героев труда».

Фотографы, работавшие в стиле социалистического реализма, такие как Аркадий Шайхет, Эммануил Евзерихин, Наум Грановский, стремились показать город в самом выгодном свете.

В их работах можно увидеть широкие проспекты, заполненные счастливыми людьми, величественные здания, утопающие в зелени парки, праздничные демонстрации и спортивные парады. Фотографии должны были создавать впечатление благополучия, стабильности и уверенности в будущем.

Извозчик и автомобиль. Стоянка такси у Большого театра, Аркадий Шайхет, 1935 год

Велосипедисты на треке, Аркадий Шайхет, 1958

Ритм тел спортсменов и их силуэты в одинаковых позах создают графичный, почти кинематографичный эффект. Контраст между динамикой гонки и неподвижностью фона подчёркивает индустриальный дух времени и гармонию между телом, техникой и архитектурой. Шайхет точно улавливает визуальную поэзию социалистической современности.

Духовой оркестр, Борис Игнатович, 1935

Комсомольская площадь, Наум Грановский, 1957

Однако за парадным фасадом советского города скрывались и другие реалии: тесные коммунальные квартиры, очереди в магазинах, бытовые трудности, политические репрессии. Эти темы редко попадали в объектив официальной фотографии, так как они не соответствовали идеологическим установкам.

Тем не менее, некоторые фотографы, работавшие в неофициальной манере, пытались запечатлеть реальную жизнь города, показывая не только его достижения, но и проблемы.

Беспризорники и пионеры на первомайской демонстрации, Борис Игнатович, 1927

Период оттепели. 1950-1960-е

Эти годы вошли в историю Советского Союза как период «оттепели». После смерти Сталина и разоблачения культа личности в обществе возникли надежды на перемены, либерализацию и смягчение идеологического контроля. Эти надежды нашли свое отражение в фотографии: советские фотографы получили больше свободы в выборе тем и сюжетов. Всё чаще стали обращаться к повседневной жизни простых людей, показывать их радости и заботы, говорить о проблемах и противоречиях. В фотографии стали появляться личные взгляды и индивидуальные стили.

Парикмахерская | Ремонт на Солянке, Михаил Дашевский, 1960-е

Обе фотографии Михаила Дашевского — тонкие и выразительные зарисовки повседневной жизни в советской Москве. Они наполнены наблюдательностью, вниманием к деталям и глубоким интересом к человеческим характерам, к «небольшому» моменту, мимолётному, но полному жизни — в этом и сила фотографии Дашевского.

Автопортрет, Михаил Дашевский, 1962

Этот автопортрет Михаила Дашевского — выразительный пример фотографии, наполненной визуальными и концептуальными слоями. На снимке запечатлён момент, когда фотограф снимает сам себя через витрину, используя игру отражений, что придаёт кадру многослойность и почти сюрреалистичное качество. Рука, держащая камеру, и лицо Дашевского находятся в центре кадра, но окружены сложной системой отражений города — автомобилей, деревьев, улиц, зданий.

Это не просто автопортрет, а тонкое размышление о самом процессе фотографирования, о границах восприятия и реальности. Личность растворяется в городском пространстве, становясь частью отражённого мира, что говорит о взгляде фотографа на себя и город как на единое целое, пронизанное отражениями, границами и рамками.

«Хозяйки туалета» | «Бдящее око», Михаил Дашевский, 1960-е

«Хозяйки туалета» и «Бдящее око» — это остро наблюдательная, почти театральная документалистика, показывающая будни советского быта с иронией и человечностью.

1. «Хозяйки туалета»

Две пожилые женщины в рабочей одежде следят за входом в туалет. Их позы полны усталости и житейской непреклонности: одна смотрит в сторону с выражением недовольства, другая — сосредоточенно, с руками на поясе. Снимок о характере, времени и достоинстве в скромных обстоятельствах. Грубоватая эстетика и мощная выразительность делают сцену почти скульптурной.

2. «Бдящее око»

Из окна первого этажа выглядывает женщина в платке, опираясь на подушки. Её взгляд сосредоточен и недоверчив — она наблюдает за улицей и очевидно знает всё про всех.

Обе фотографии объединяет глубокое внимание к женским образам в народной среде — Дашевский видит в них не фон, а центральных героинь эпохи.

В период «оттепели» советские фотографы получили возможность знакомиться с творчеством западных мастеров. Особое влияние на них оказала «гуманистическая» фотография, получившая развитие в Европе и США после Второй мировой войны.

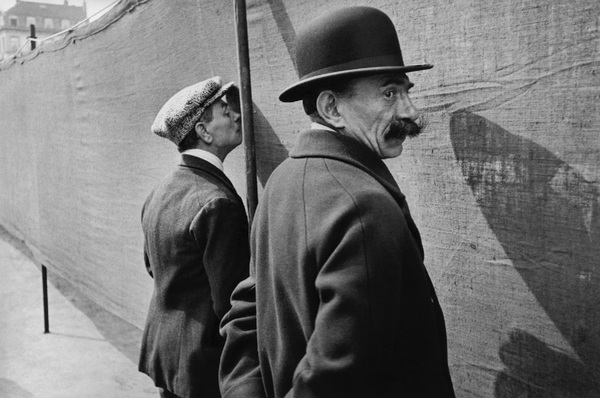

Фотографы, работавшие в этом направлении (Анри Картье-Брессон, Робер Дуано, Вилли Ронис), стремились показать жизнь обычных людей во всем ее многообразии и красоте. Они снимали спонтанные сцены из жизни городов, отражали эмоции и чувства людей, создавали поэтичные и лиричные образы.

Советские мастера, вдохновленные «гуманистической» фотографией, стали больше внимания уделять композиции, свету, ракурсу, стремясь создать художественные произведения, которые бы не только отражали реальность, но и вызывали эмоциональный отклик у зрителей.

Ухватиться за Венеру, Робер Дуано, 1964 | Бельгия, Анри Картье-Брессон, 1932

«В 1954-м Анри Картье-Брессон одним из первых иностранных фотографов посетил СССР. Снимки, сделанные во время поездки, попали в книгу „Люди Москвы“. Вокруг репортажа поднялся большой ажиотаж, но Брессон был к этому безразличен». [1]

Эпоха застоя. 1960–1980-е года.

После кратковременной «оттепели» в стране вновь усилился идеологический контроль, экономика стала стагнировать, а в обществе нарастало чувство апатии и разочарования.

В эпоху застоя официальная фотография продолжала создавать идеализированный образ советского города, показывая его достижения и успехи. Но многие фотографы, работавшие в неофициальной манере снимали серые будни, очереди в магазинах, обшарпанные дома, заброшенные стройки, отражая реальность, которая часто не соответствовала официальной пропаганде. В их работах часто чувствовалась ирония, сарказм и даже протест.

Спортсмен, Валерий Шустов, 1980

МГУ. Утро на Ленинских горах, Иван Шагин, 1960-е | Красная площадь, Николай Рахманов, 1970-е

Эти снимки Шагина и Рахманова, на мой взгляд объединены тревожной тишиной — это образ повседневности, в которой монументальность власти и идеологии уже не вдохновляет, а скорее нависает над человеком. Фигуры официальных зданий-символов сохраняются, но теряют прежнюю убедительность в утреннем тумане, как символ неясного, размытого будущего. Люди на переднем плане идут молча и отстранённо — они не устремлены куда-то, а просто движутся в рамках привычного маршрута. Это ощущение рутинности и неопределённости отражает общий настрой эпохи застоя, когда великая цель, казавшаяся осязаемой в, растворилась в дымке усталости.

Во дворе, Всеволод Тарасевич, 1970-е

Фотография стала для многих людей способом выжить, сохранить свою индивидуальность и выразить свой протест. Фотографы, снимавшие неофициальную жизнь города, создавали альтернативную реальность, в которой можно было найти утешение и надежду.

Их работы помогали людям осознать, что они не одиноки в своем разочаровании и что существует другая, более правдивая сторона советской действительности. Фотография становилась формой сопротивления, способом сохранить свою человечность в условиях тоталитарного режима.

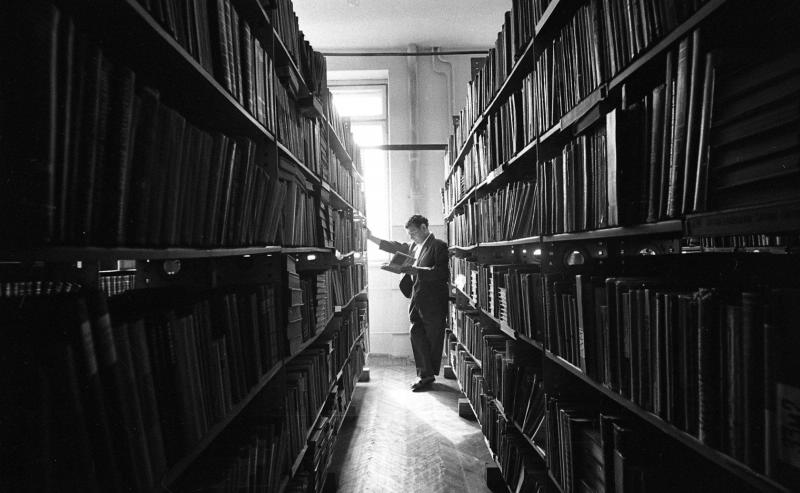

Первомайские услуги. Москва, Владимир Соколаев, 1984 | В библиотеке, Всеволод Тарасевич, 1970-е | «У нас сегодня выходной», В. Липовский, 1960-е

Распад Советского Союза в 1991 году стал поворотным моментом в истории России. После десятилетий коммунистической идеологии страна вступила в период кардинальных политических, экономических и социальных преобразований. Эти перемены, сопровождавшиеся хаосом, кризисами и надеждами, не могли не отразиться на визуальном образе городов.

Алексей Титаренко, серия «Город теней», 1992–1994

Серия фотографий «Город теней» Алексея Титаренко — поэтичная и тревожная визуальная медитация о постсоветском Ленинграде, о памяти, утрате и хрупкости человеческого существования в огромном и равнодушном городе.

Титаренко использует длительную экспозицию, чтобы превратить прохожих в полупрозрачные, растворяющиеся силуэты. Эти фигуры напоминают призраков, символизируя бесконечный поток анонимных человеческих жизней, ускользающих во времени. Это метафора памяти и исчезновения, в том числе памяти о советском прошлом, которое в 1990-е годы стремительно превращалось в нечто призрачное и недосягаемое.

Из серии «У земли», 1991 и «Сумерки» 1992-1993, Борис Михайлов

От автора: «Я сделал две серии — коричневую „У земли“, а потом голубую „Сумерки“. Горизонтальные серии как метод параллельных исторических ассоциаций. Для меня эти цвета — падение России туда, назад…, где она давно и была. В них есть что-то далекое, что-то от революционного периода, и от военного (41-45). Синие, голубые горизонты-до диапазона состояния войны, и оно переживалось также, как и сейчас воспринимается. Синее, голубое — это убийство, как ночь, мрак и холод, а это — война. У современных ленинградцев очень много синих тонов, они переживают свою блокаду, сны и воспоминания в этом цвете. Первая, коричневая серия 1991 г. — это ностальгия. Может быть, попробую сделать еще и розовую, но пока не знаю, как все это получится.»

[2] Выставка «У земли» в XL галерее 1994 г.

В каждом из этих периодов фотографы использовали разные приемы и техники, чтобы передать свое видение города. Анализ этих приемов позволяет понять, как менялись идеологические установки и как это отражалось на визуальном образе города.»

Мастера советской документальной фотографии

Немного о фотографах документалистах, о ком не упоминалось выше, но они внесли весомый вклад в развитие советской документальной фотографии, и также запечатлевали жизнь города на своих снимках.

Яков Халип Владимир Лагранж Георгий Зельма

Яков Халип

Мастер атмосферных, поэтических кадров. Снимал как улицы и здания, так и людей в городском контексте. Его Москва — это город дождей, фонарей, силуэтов и теней.

Первый светофор на Арбате, Яков Халип, 1934

Владимир Лагранж

Один из самых выразительных советских фотографов, чьё творчество пришлось на эпоху оттепели и застоя. Его снимки — это документальная лирика о повседневной жизни, особенно в городе. Он запечатлел то, что было вне официальной повестки: детей, городскую среду, бытовые сцены, уличную поэзию и случайную теплоту.

Вид на Манежную площадь с гостиницы «Москва», Владимир Лагранж, 1962

Георгий Зельма — советский фотожурналист и документалист, известный прежде всего как фронтовой корреспондент. После войны продолжал работать в жанре документальной фотографии, в том числе снимал городскую жизнь, повседневность, восстановление страны. Его снимки отличает сдержанная эмоциональность, точность композиции.

С парашютной вышки, Георгий Зельма, 1930

Советский опыт в международном контексте

Советская документальная фотография развивалась не в вакууме. Она испытывала влияние мировых тенденций, но в то же время оказывала и свое собственное воздействие на международное фотографическое сообщество.

С одной стороны, она была визуальным оружием идеологии, экспортируя образ новой, прогрессивной страны. C другой — в ней были мощные художественные импульсы, которые повлияли на развитие мировой фотографии: от авангарда до визуальной журналистики. Советские фотографы, особенно в период авангарда и «оттепели», знакомились с работами западных мастеров, заимствовали их приемы и техники, адаптируя их к советской действительности.

Выставки в Париже, Лондоне и Нью-Йорке демонстрировали силу советской индустриализации через объектив Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета и др. Это был мягкий визуальный экспорт утопии, направленный на левых интеллектуалов Запада.

Голуби мира, Владимир Лагранж, 1959 | Советский союз, Анри Картье-Брессон, 1954

Заключение

Тема города в советской документальной фотографии позволяет выявить сложную, неоднозначную природу визуального образа городской среды, формируемого в рамках официальной идеологии и в оппозиции к ней. Город в объективе советского фотографа — это не только арена социалистического строительства и символ прогресса, но и пространство повседневной жизни, личных историй, уединения и наблюдения за изменчивой реальностью.

Несмотря на идеологические ограничения, многие мастера документальной фотографии находили способы говорить о городе языком, который выходил за рамки пропаганды. Работы Александра Родченко, Аркадия Шайхета, Бориса Игнатовича, Михаила Дашевского и др. демонстрируют эволюцию художественного взгляда — от конструктивистской репрезентации индустриального энтузиазма 1920–30-х годов до более поэтичного и иногда критического восприятия городской среды в период застоя и перестройки.

Документальная фотография, как инструмент в руках мастера, позволяет и проследить изменения в общественном восприятии города, в том числе через призму личного взгляда. Исследование показало, что фотография в советском контексте была формой мышления, рефлексии и тихого сопротивления.

Таким образом, документальная фотография сыграла ключевую роль в формировании образа советского города — как утопического пространства будущего, так и живой, сложной среды, наполненной противоречиями, тенями и следами времени. Обращение к этой теме сегодня сохраняет актуальность, помогая осмыслить прошлое и саму природу визуального свидетельства в культуре.

Ухтомская Л., Фомин А. (Сост.); А. Вартанов [и др.] (Ред.) Антология советской фотографии Т. 1. 1917–1940 [Текст] / Ухтомская Л., Фомин А. (Сост.); А. Вартанов [и др.] (Ред.) —. — Москва: Планета, 1986 — 263 c.

Стигнеев, В. Т. Фотографическое наследие. Борис Игнатович 1899-1976 [Текст] / В. Т. Стигнеев —. — Москва: Арт-Родник, 2007 — 96 c.

Стигнеев, В. Т. Фотографическое наследие. Аркадий Шайхет. 1898-1959 [Текст] / В. Т. Стигнеев —. — Москва: Арт-Родник, 2007 — 96 c.

Рыбчинский Ю. Фотоэстафета. От Родченко до наших дней [Текст] / Рыбчинский Ю. —. — Москва: Московский дом фотографии, 2006 — 320 c.

Никифоров П. Анри Картье-Брессон — легенда уличной фотографии / Никифоров П. [Электронный ресурс] // Losko: [сайт]. — URL: https://losko.ru/henri-cartier-bresson-biography/ (дата обращения: 28.05.2025).

Михайлов Борис. У земли. 18.02.1994 — 5.03.1994. XL Галерея (Москва) xl.gallery: [сайт]. — URL: https://xl.gallery/ru/exhibition/by-the-ground-33 (дата обращения: 27.05.2025). [2]

https://russiainphoto.ru/search/photo/?page=2&paginate_page=1&source_ids=253&page_size=10&index=6 (дата обращения: 11.05.2025)

https://kulturologia.ru/blogs/100618/39279/ (дата обращения: 27.05.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/59967/ (дата обращения: 27.05.2025)

https://losko.ru/aleksandr-rodchenko/ (дата обращения: 19.05.2025)

https://cameralabs.org/aeon/sovetskoe-foto/foto/20839-na-strojkakh-pervoj-pyatiletki-1932-fotograf-anatolij-skurikhin (дата обращения: 21.05.2025)

https://cameralabs.org/8221-legendarnyj-sovetskij-fotograf-aleksandr-rodchenko (дата обращения: 21.05.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/119713/ (дата обращения: 27.05.2025)

https://russiainphoto.ru/exhibitions/1556/# (дата обращения: 27.05.2025)

https://russiainphoto.ru/exhibitions/1121/#5 (дата обращения: 27.05.2025)

https://mamm-mdf.ru/exhibitions/moskva--ot-pervyih-taksi-do-olimpiyskih-stroek/ (дата обращения: 27.05.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/21940/ (дата обращения: 28.05.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/226708/ (дата обращения: 28.05.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/226712/ (дата обращения: 28.05.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/226792/ (дата обращения: 28.05.2025)

https://russiainphoto.ru/search/photo/?page=1&paginate_page=1&source_ids=253&index=9 (дата обращения: 25.05.2025)

https://russiainphoto.ru/search/photo/?page=1&paginate_page=1&source_ids=253&index=10 (дата обращения: 27.05.2025)

https://photar.ru/romantika-ulic-francuzskaya-estetika-v-obektive-roberta-duano/ (дата обращения: 21.05.2025)

https://losko.ru/henri-cartier-bresson-biography/ (дата обращения: 19.05.2025)

https://russiainphoto.ru/exhibitions/776/#4 (дата обращения: 28.05.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/798/ (дата обращения: 27.05.2025)

https://russiainphoto.ru/exhibitions/47/#1 (дата обращения: 21.05.2025)

https://russiainphoto.ru/exhibitions/47/#8 (дата обращения: 21.05.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/84645/ (дата обращения: 27.05.2025)

https://russiainphoto.ru/exhibitions/47/#17 (дата обращения: 21.05.2025)

https://russiainphoto.ru/exhibitions/47/#16 (дата обращения: 21.05.2025)

https://rosphoto.org/events/alexey-titarenko-gorod-teney/ (дата обращения: 28.05.2025)

https://xl.gallery/ru/exhibition/by-the-ground-33 (дата обращения: 27.05.2025)

https://vk.com/photo-72326580_407911210 (дата обращения: 27.05.2025)

https://www.rosphoto.com/history/moskva_i_moskvichi_xx_veka-2834 (дата обращения: 27.05.2025)

https://russiainphoto.ru/exhibitions/1764/#9 (дата обращения: 25.05.2025)

https://russiainphoto.ru/photos/245494/ (дата обращения: 27.05.2025)

https://russiainphoto.ru/exhibitions/1764/#5 (дата обращения: 27.05.2025)

https://losko.ru/henri-cartier-bresson-biography/ (дата обращения: 27.05.2025)