Уникальные народные иконы

Новокузнецкий художественный музей — первый художественным музей в Кузбассе — был создан в 1961 году как музей русского и советского искусства. Однако корни его уходят в 1956 год, когда была создана картинная галерея в составе городского краеведческого музея. Год спустя ей выделили специальное помещение, а экспозиции стали пополнять по линии Министерства культуры РСФСР.

8 августа 1961 года музей стал самостоятельным учреждением. В 1981 году он переехал в новое помещение на проспекте Кирова, где площадь выставочных помещений составила более 2000 квадратных метров. В 2021 году музей отметил свое 60‑летие.

В 1955 году Новокузнецкий краеведческий музей — старейший музей Кузбасса, переехал в новое здание. А через год в его в составе была создана картинная галерея.

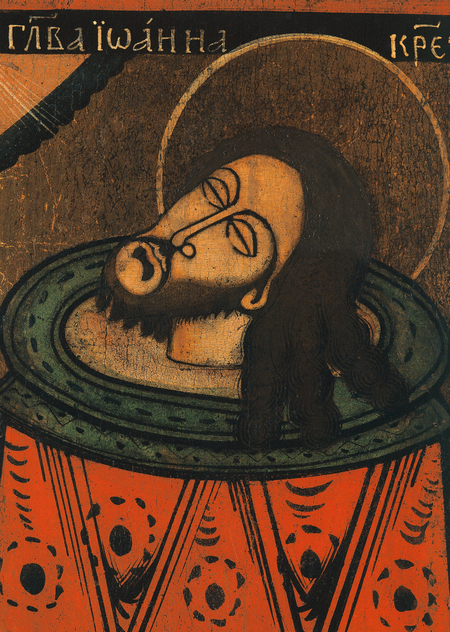

Собрание музея пополнялось работами сибирских живописцев и графиков, а также народными иконами XVIII — начала XX века, созданными на Алтае, Урале и в бывшей Томской губернии. Сегодня они составляют гордость музея, однако долгое время оставались неоценёнными. В музей они попали, когда у сотрудников возникла необходимость «собрать» «древнерусский» отдел. В распоряжении у них были только народные иконы, «примитивы», написанные местными мастерами без соблюдения строгих церковных канонов. Сейчас эти произведения уже не вызывают снисходительных улыбок и составляют золотой фонд музея.

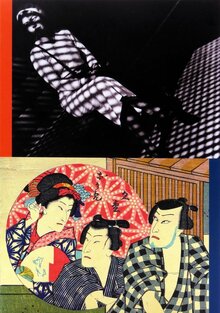

При первом знакомстве сибирская икона способна вызвать культурный шок: столь много всего она вобрала в себя. С середины XVIII века в Сибирь бежали старообрядцы, писавшие иконы по «древним канонам»; украинцы привозили свои «письма», в которых было видно влияние европейской живописи; некоторые местные народы расставались с кочевой жизнью, принимали христианство и начинали почитать иконы.

В Сибири начали возводить монастыри и храмы, а значит, потребовались умелые иконописцы. За их неимением первыми сибирскими иконописцами стали горные инженеры, которые умели чертить и рисовать, а образцами им служили привезённые иконы, гравюры и лубочные картинки. Затем иконописью стали заниматься и рабочие.

После закрытия Сузунского медеплавильного завода многие из них стали крестьянами и начали писать иконы для продажи на ярмарках — так сложилась сузунская иконописная школа старообрядцев. В XVIII веке официальное духовенство, малочисленное в Сибири, не могло повлиять на самодеятельных иконописцев, а в XIX веке у него уже не было такой возможности.

Шёл необратимый художественный процесс, а почитание икон временами приобретало первобытные формы: на них гадали, они висели в конюшнях как обереги или магические фетиши. Если искать аналогии сибирской иконе, то они найдутся в миниатюрах и фресках раннесредневековой Испании, где традиции античности и христианства сплетались с традициями иудаизма и арабского Востока.

На иконе «Огненное восхождение пророка Илии» показаны два эпизода из жизни Ильи Пророка. В первом эпизоде Илья, спасаясь от преследований язычников, пребывает в пустыне, где просит у Бога смерти, но Бог посылает ему ворона с пищей. Второй эпизод связан с вознесением Ильи на небо. В правом нижнем углу изображены воды Иордана, которые расступаются перед пророком и его спутником Елисеем. В верхней части иконы Илья, прощаясь с Елисеем, на огненной колеснице мчится в небеса навстречу Богу. Многие переселенцы поклонялись Илье Пророку как покровителю грома и небесного огня, а у недавних кочевников колесница Ильи ассоциировалась с огненным конём — символом Солнца. Потому сибирские иконописцы постоянно обращались к истории пророка Илии.

Сюжет иконы Богоматери «Нечаянная радость» навеян сочинением святого Димитрия Ростовского (XVII век), который поведал историю грешника. Когда тот молился перед иконой Богоматери с младенцем Иисусом, раны на теле Иисуса начали кровоточить, и Богоматерь молвила, что от грехов людских открываются раны Спасителя. Мария просит Христа пощадить его, и ему даруется «нечаянная радость» после того, как он раскаивается и целует раны младенца Иисуса. Икона эта принадлежит к так называемой «фряжской» — европейской — традиции.

По состоянию на сентябрь 2021 года, музей насчитывает более 9300 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Увы, из-за выставочных возможностей, посетителем доступны лишь 10% от этого количества экспонатов.