Символ черепа в европейской живописи XVIII–XX веков

Концепция

Выбор темы обусловлен стремлением проанализировать устойчивый художественный образ, прошедший через несколько культурных эпох, и проследить, как его смысловое наполнение менялось в зависимости от исторического, философского и эстетического контекста. Череп — один из немногих визуальных символов, способных одновременно нести религиозное, моральное, философское и социальное значение. Он объединяет традицию христианского memento mori и светскую рефлексию, интерес к анатомии и символизм страдания, аллегорию бренности и современную критику культуры насилия и забвения.

Материал для визуального анализа отбирался на основе художественной значимости произведений и их способности репрезентировать символ черепа в различных эстетических и идейных системах. Основное внимание уделено произведениям европейских художников, в которых череп включён в композицию как центральный или ключевой символический элемент. Преимущественно использованы живописные и графические работы, но также привлечена одна концептуальная фотография (Дали и Халсман), поскольку она демонстрирует важный этап в переосмыслении символа в XX веке.

Рубрикация исследования строится по хронологическому принципу и делится на три основных периода: XVII–XVIII веков, XIX век и XX век. Внутри каждого раздела представлены обобщающие характеристики восприятия символа черепа в конкретную эпоху, а также детальный визуальный анализ двух характерных произведений. Такой подход позволяет проследить динамику изменения символа: от религиозно-нравственного наставления — к экзистенциальной и политической рефлексии.

При выборе и анализе текстовых источников акцент сделан на работы искусствоведов, культурологов и философов, специализирующихся на изучении символики смерти, бренности и трансформации иконографических мотивов. Приоритет отдан тем источникам, которые опираются на интерпретации авторов или современников рассматриваемых произведений, позволяющим понять, как воспринимался символ черепа в исторической перспективе.

Ключевой вопрос исследования: Как трансформировался смысл символа черепа в европейской живописи XVIII–XX веков и какие культурные, философские и художественные факторы определяли эти изменения?

Выдвинутая гипотеза состоит в том, что символ черепа претерпел существенную эволюцию — от религиозного аллегоризма и морализаторства XVII–XVIII веков к индивидуальной экзистенциальной рефлексии XIX века и, наконец, к философской и социальной деконструкции в искусстве XX века.

Содержание

В исследовании рассматриваются три этапа визуальной эволюции символа черепа в живописи: XVIII, XIX и XX века. Каждая часть содержит вводное описание культурно-исторического контекста и анализ двух характерных произведений искусства. — XVII–XVIII веков: Череп как аллегория бренности и морали — XIX век: Переосмысление символа в эпоху романтизма и декаданса — XX век: Череп как символ протеста и философской рефлексии

XVII–XVIII веков: Череп как аллегория бренности и морали

В европейской живописи XVII–XVIII веков символ черепа сохраняет преемственность с традициями позднего Средневековья и эпохи барокко, где он выполняет роль знака memento mori — напоминания о неизбежности смерти и скоротечности земной жизни. Однако в эпоху Просвещения акценты смещаются: вместо религиозного устрашения и покаяния череп начинает функционировать как средство философской и моралистической рефлексии. Жанр vanitas, оформившийся в нидерландской и фламандской традиции XVII века, получает новое прочтение в контексте рационалистических и эмпирических установок времени. Художники обращаются к символу черепа не только как к религиозному напоминанию, но и как к предмету медитативного созерцания, встраивая его в натюрморты с научной точностью, театральной зрелищностью и аллегорической насыщенностью. Живопись этого периода не просто изображает смерть — она ставит перед зрителем моральные вопросы о цели и наполненности человеческой жизни.

XIX век: Переосмысление символа в эпоху романтизма и декаданса

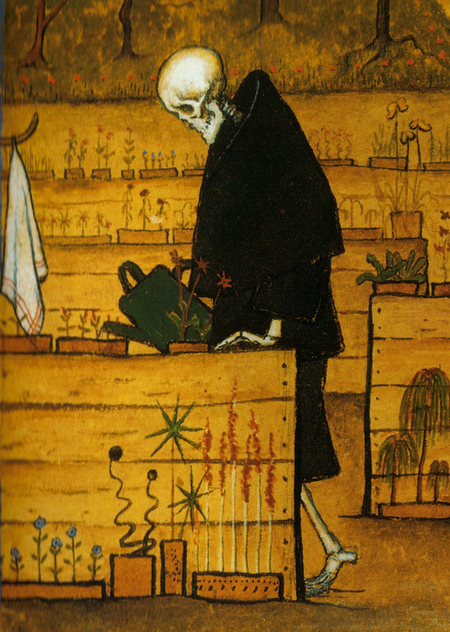

XIX век знаменуется глубоким сдвигом в символике черепа, что связано с кардинальными изменениями в культуре, философии и восприятии человека. Эпоха романтизма противопоставляет рационализму Просвещения чувствительность, субъективность и драму внутреннего мира, а символ черепа превращается из морального напоминания в отражение личных тревог, экзистенциальных вопросов и трагической одушевленности. Особое значение череп приобретает в искусстве символистов и декадентов конца столетия. В этом контексте он уже не просто знак смерти, но инструмент выражения меланхолии, отчуждения, эстетизации разрушения и стремления к мистике. В произведениях художников этого периода череп служит как носитель внутренней напряженности, так и способ визуализировать философские идеи Шопенгауэра, Киркегора и позднее Ницше. Художник становится медиатором между материальным и метафизическим, и в этой роли он актуализирует череп как универсальный и многозначный знак.

XX век: Череп как символ протеста и философской рефлексии

В XX веке, охваченном мировыми войнами, идеологическими катастрофами и радикальными художественными экспериментами, символ черепа выходит за рамки традиционных жанров и трактовок. Он становится не столько религиозным или философским знаком, сколько элементом культурной критики, социальной тревоги и даже политического манифеста. В эпоху модернизма и авангарда череп используют кубисты, сюрреалисты, экспрессионисты, превращая его в фрагмент расщеплённой реальности, деконструированного тела и метафизического страха. После Холокоста и Хиросимы череп в искусстве теряет прежнюю абстрактность и становится конкретным символом ужаса, травмы и памяти. Кроме того, в послевоенном искусстве череп участвует в осмыслении темы потребления, бессмысленности насилия, исчезновения субъективности. Художники XX века используют образ черепа как протест против отчуждения и духовной пустоты современного мира, одновременно связывая его с историческими пластами коллективного опыта и личной памяти.

В этой работе О’Киф изображает череп оленя, парящий над пейзажем с цветами. Хотя художница не придавала черепу конкретного символического значения, критики интерпретируют его как символ трансцендентности и связи между жизнью и смертью.

Энди Уорхол создаёт серию изображений, в которых череп представлен как объект массовой культуры. Использование ярких цветов и поп-арт стилистики превращает его в предмет потребления, иронизируя над коммерциализацией даже такого символа, как смерть.

Жан-Мишель Баския произведение «Череп» представляет его в виде фрагментированного изображения с яркими и агрессивными мазками. Он сочетает эстетику граффити и африканской маски, создавая символ страха, боли и поиска идентичности. Череп здесь не только символ смерти, но и отражение внутреннего состояния художника.

В работе «Красный череп» Баския использует красный цвет и элементы коллажа, чтобы изобразить череп, символизирующий как личные, так и культурные аспекты смерти.

«В этом случае» представляет собой крупный череп с яркими цветами и агрессивными линиями, символизируя внутреннюю борьбу и социальные напряжения.

Заключение

Проведённое визуальное исследование позволило проследить трансформацию символа черепа в европейской живописи XVIII–XX веков. Символ, изначально функционирующий как знак моралистического напоминания о смерти, со временем становится выразителем экзистенциальной тревоги, средством философской рефлексии и критики современного мира. Эволюция образа черепа — это отражение сдвигов в восприятии человека и его роли в истории.