Соединение мифологии и современного искусства

кураторская концепция диплома-стартапа

концепция

В основе моего диплома-стартапа лежит идея соединение локальной мифологии и современного искусства. Центральная сюжетообразующая мифологема региона (как, например, Птица в мифологии Коми), воплощенная в декоративно-прикладном искусстве, становится универсальным ключом к бесконечному ряду ассоциаций и запускает диалог между историями, волновавшими людей несколько веков назад, и рефлексией молодых художников.

Стирание временной границы, единый таймлайн, сжатый до выставочного зала, как бы отделяют предметы, вросшие в конвенциональную этнографическую экспозицию, от привычного фона, показывая их актуальность.

выставочный контекст

МоМА, выставка «Современный миф: рисование мифологий в наше время», 2010

В 2010 году в МоМА открылась выставка «Современный миф: рисование мифологий в наше время». Хронология выставки приблизительно охватывала время с 1797 по 2008 год, а среди художников были Мэтью Барни, Йозеф Бойс, Поль Сезанн, Энрике Чагойя, Сальвадор Дали, Марсель Дюшан, Виллем де Кунинг, Хуан Дауни, Макс Эрнст, Адольф Готлиб, Аршил Горки, Вифредо Лам, Матта, Ана Мендьета, Вангечи Муту, Пабло Пикассо, Ричард Принс, Джексон Поллок, Одилон Редон, Марк Ротко, Джим Шоу и Энди Уорхол.

МоМА, выставка «Современный миф: рисование мифологий в наше время», 2010

Вот как кураторы Луис Перес-Орамас и Эстреллита Бродская описывают главный нарративные вектор своей выставки: «Художники, работающие в жанре репрезентативного изобразительного искусства, издавна обращались к древним мифологиям как к тематическому репертуару, и эта традиция сохраняется и развивается современными художниками, которые продолжают обращаться к мифологическим отсылкам и переосмысливать их в своих работах. На этой выставке рассматриваются художественные следы этих мотивов в современном искусстве, а также практика современного мифотворчества посредством нелинейного, тематического представления работ».

МоМА, выставка «Современный миф: рисование мифологий в наше время», 2010

«Бывают странные сближения» соединяет разные культурные пласты, рождая соседства, представить которые в привычной обстановке консервативного музея невозможно.

Пушкинский музей, выставка «Бывают странные сближения», 2021

Пушкинский музей, выставка «Бывают странные сближения», 2021

Кураторский метод Жана-Юбера Мартена — в десокрализации предметов искусства через сопоставление пластики, сюжетики, мифологем разных эпох, эта, на первый взгляд, эклектика и рождает бесконечный ассоциативный ряд

Пушкинский музей, выставка «Бывают странные сближения», 2021

Выставка «Парадокс береговой линии» осмысляет феноменологию Камчатки, ее социальную и рельефную зыбкость, изменчивость.

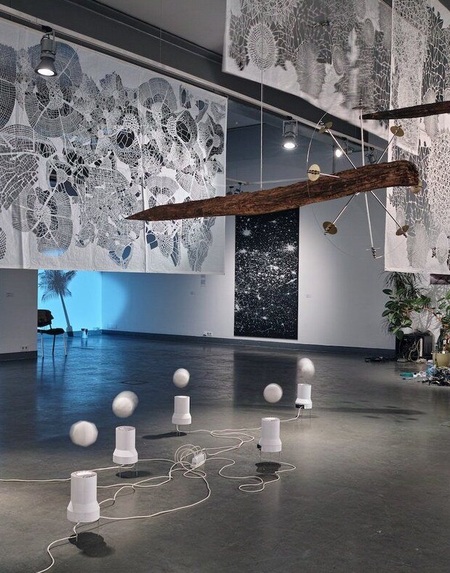

ГЭС-2, «Парадокс береговой линии», 2024-2025

ГЭС-2, «Парадокс береговой линии», 2024-2025

Кураторы проекта описывают его так: «Парадокс береговой линии» объединяет несколько типов экспонатов. Это работы приглашенных художников и проекты, придуманные другими участниками программы — представителями общественных организаций, преподавателями, учеными, экологами. Их дополняют предметы из музейных коллекций, отражающие многогранный и противоречивый процесс исследования, освоения и публичного представления Камчатского края начиная с XVII века».

ГЭС-2, «Парадокс береговой линии», 2024-2025

Проект кураторов Романа Миронова и Анастасии Шабашовой берет за отправную точку образ птицы, сказочность, становящуюся областью эскапизма с одной стороны, и деконструкцией реальности, способом поговорить о сложных вещах через метафоры волшебной сказки.

РГБ для молодежи, выставка «сказка непослушна птичке», 2023

РГБ для молодежи, выставка «сказка непослушна птичке», 2023

РГБ для молодежи, выставка «сказка непослушна птичке», 2023

кураторскую концепцию первого проекта «Биоакустика мифов»

Смысловой центр проекта — миф о возникновении мира в мировоззрении и космологической мифологии финно-угорских народов, вокруг которого раскручиваются персональные истории и рефлексия современных художников.

место проведения

Национальная галерея Республики Коми

разделы выставки

1 раздел выставки: Зарождение мира и зарождение идеи

В мифологии Коми центральное место занимает птица, выступающая в роли Творца: «В мифе, записанном в 1923 г. П. Г. Дорониным в д. Пронздор с рукописного списка на коми языке, утка сносит б яиц, из которых четыре она роняет в пучину океана. Из двух оставшихся появляются боги-демиурги (Ен и Омбль) в образе угят, которых мать-утка носила на спине, пока они не подросли. Сама утка погибает, а Ен и Омбль создают все сущее на земле из яиц, которые они достают со дна моря — океана» — пишет исследовательница Н. А. Волокитина. В этом разделе выставки традиционный миф вступает в диалог с размышлениями художников о зарождении идеи, переломе в восприятии искусства, которое рождает новый миф. Ведь тезис о зарождении мира можно трактовать по-разному: как рождение нового художественного языка, философской концепции или переживания опыта материнства.

Примеры работ студентов Школы дизайна для 1 раздела

Полина Штанько, вид экспозиции выставки «AB OVO»

Проект Полины Штанько AB OVO упраздняет универсальность символа. Здесь рождается новое свойство — символ меняет смыслы в зависимости от позиции смотрящего, контекста времени и места.

«Рождение идеи», 2022

Упаковка яиц превращается в целую палитру, открывая пространство для интерпретаций.

Полина Фролова, Бёрдушка

2 раздел выставки: Сон

Второй раздел выставки раскручивается вокруг мифа о Птице-сна. Вот что об этом пишет Валерий Шарапов: «Примечательно, что в коми языке слово „ВОТ“ в значении „сон“ является близким по корню следующим глаголам: „ВЙТЛЫНЫ“ — гнать, „ВЙТЛЫСЬОМ“ — преследование, „ВЙТОДНЫ“ — догонять. У коми говорят, что сон „приходит“, „догоняет“, „придавливает“. Для колыбельных песен коми характерен образ Птицы-сна, приносящий сон ребенку. К снам относились очень осторожно, поскольку считалось, что даже рассказ о плохом сне может принести несчастье. По поверьям, ночное видение не покидает человека после сна, а преследует его, впоследствии, как тень. По традиционным представлениям, плохой сон нельзя рассказывать до полудня — иначе „тень-сон“ обязательно тебя настигнет. Лишь заходящее солнце может унести с собой рассказ о дурном сне». Здесь художники исследуют зыбкую, порой пугающую природу сновидений, деформацию, спутанность, пустоты структуры памяти.

Примеры работ студентов Школы дизайна для 2 раздела

Алена Паскина, «Дома в гостях»

Юлия Немова, «Рассеивающийся дом»

Мария Панина, «Дух веет где захочет»

3 раздел выставки: Переходное пространство

Третий раздел выставки раскрывает тему лименального пространства между двумя мирами: «С птицами, „уносящими“ душу, связаны воззрения об ином мире. О душе говорят, что она „отлетает“. У многих народов мира бытовали представления о том, что душа умершего, принимая птичий облик, могла навещать родных, напоминать о себе, объявлять свою волю, оказывать покровительство. Предполагая, что душа (или одна из душ) покойного может перевоплотиться в птицу, экран с таким способом пытаются обеспечить для нее пристанище. Существует и обратная связь: птицы передают послания с неба на землю. По поведению птиц судят о знаках, подаваемых умершими — пишет исследовательница Н. А. Волокитина. Здесь художники ищут границу между мирами, горизонт, сбой, расщепление и выход за пределы привычной реальности.

Примеры работ студентов Школы дизайна для 3 раздела

Алена Филиппова, «Право на ошибку»

Алена Филиппова, «Право на ошибку»

партнеры/источник финансирования

Министерство культуры Республики Коми

визуальных ходы

Основной дизайн-ход айдентики первой выставки и будущих проектов стартапа — соединение ярких акцентных цветов фонов носителей с оцифрованными 3д-моделями объектов.

Внутри айдентики появляется персонаж, который передает постоянное движение, расширение временных, географических и возрастных границ через диалог современного искусства и мифологии.

параллельная программа

1. Artist talks с художниками выставки.

2. Лекции с приглашенными специалистами из местных институций: лекция историка Игоря Сажина о развитии археологии в Республике Коми, лекция этнографа Валерия Шарапова о мифологии в культуре Коми, лекция этнографа Татьяны Туркиной о развитии пермского звериного стиля, лекция эксперта в области сохранения этнокультурного наследия Светланы Кольчуриной об индегенном знании.

3. Лекции с приглашенными специалистами из ВШЭ: лекция Александры Першеевой, кандидата искусствоведения, академического руководитель программы «Современное искусство» в Школе дизайна НИУ ВШЭ о мифе и мифологическом мышлении, лекция коллекционер и куратора Пьера-Броше о роли коллекционера в формировании ландшафта современного искусства, лекция культуролога Оксаны Мороз «Что такое современный миф?»

4. Профессиональные лекции для работников культурных институций: лекция главного специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности в Государственной Третьяковской галерее Елены Рыскуновой «Особенности монтажа произведения», лекция искусствоведа, старшего научного сотрудника отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Натальи Сидоровой о специфике хранения и экспонирования произведения современного искусства.

5. Обсуждение книги «Морфология волшебной сказки» Виктора Проппа, обсуждение книги Юрия Лотмана «Внутри мыслящих миров».

6. Воркшопы и мастер-классы с художниками: мастер-класс про созданию компьютерной графике и работе с нейросетями с художницей Аленой Филипповой, мастер-класс лепке с художницей Софьей Алексеевой.

дорожная карта проекта

Сроки реализации диплома

конец декабря: полная готовность теоретической базы диплома и пилотной выставки стартапа (финальное утверждение площадки, списка экспонатуры, дизайн-плана пространства, бюджета и сроков проведения выставки)

начало марта: договоренность со всеми внешними стейкхолдерами

апрель: монтаж выставки

апрель–июнь: предполагаемый интервал проведения выставки

Цели и стратегии диплома

Целевая аудитория

Целевая аудитория стартапа делится на несколько сегментов:

1. Профессиональное музейное сообщество

(нуждаются в постоянной подпитке актуальных знаний из своей области: параллельная программа выставок, включающая в себя дискуссии, лекции воркшопы может им в этом помочь. Кроме того, выставка способна привлечь внимание к сфере их научного интереса)

2. Арт-сообщество: художники, дизайнеры, низовые самоорганизации

(зачастую испытывают острый дефицит культурных событий, им важно постоянное повышение насмотренности и понимание перспектив своего образовательного трека –примеры работ студентов Школы дизайна могут им в этом помочь)

3. Молодые люди, которые интересуются современным искусством

(как и арт-сообщество, испытывают дефицит в культурных событиях)

4. Бизнес-партнеры

(Выставка может стать инструментом КСО и вместе с тем площадкой для коллаборации бизнеса и искусства)

5. Министерства культуры

(Модель, которую я предлагаю, легко превратить в сильный инструмент развития культуры региона — главной задачи любого министерства культуры)

уникальность продукта

УТП проекта заключается именно в универсальности формулы соединения мифологии региона и современного искусства. Если опыт выставки в Сыктывкаре окажется удачным, ее практически без структурных изменений можно тиражировать на коллекции этнографических и краеведческих музеев в других городах Республики Коми: в Ухте, Ижме, Усть-Цильме, Инте.

потенциал стартап-проекта

Глобально идея стартапа не ограничена ни территориально, ни концептуально: если кейс в Коми покажет, что подобный проект способен не только на визуальное сопоставление артефактов, но и на перекодировку привычных смыслов, насыщение коллекций музеев неожиданными ракурсами, тогда этот проект можно экстраполировать на любой регион и любую коллекцию.

Такой проект можно расширять сначала до мифологии Финно-угорских народов, а дальше до бесконечности

предполагаемые результаты стартап-проекта

горизонт расчета результатов стартап-проекта

Краткосрочные результаты (1 год):

Успешное проведение пилотной выставки стартапа (количественная метрика: выставку посетили 4 000-5 000 человек, качественная метрика: заинтересованность институций в других городах Коми перенять модель проекта).

Среднесрочные результаты (3 года):

Несколько успешно реализованных кейсов в Республике Коми, потенциальная заинтересованность институций в других городах России о проведении схожей выставки у себя.

Долгосрочные результаты (5 лет):

Выход из границ Республики Коми и проведение нескольких проектов в других регионах.

источники и условия финансирования стартап-проекта

Потенциально источниками финансирования следующих выставок в цикле могут стать:

1. Фонды сохранения культурного наследия 2. Фонды поддержки современного искусства, работающие через грантовую систему 3. Местные меценаты 4. Министерства культуры тех регионов, в которых планируется проведение выставок 5. Средний и крупный бизнес, заинтересованный в культурном развитии региона собственного потребителя

интегральные показатели экономической эффективности стартап-проекта

риски проведения стартап-проекта

1. Отсутствие качественной коллекции у институции-партнера

2. Дисбаланс внутри диалога: перевес в сторону современного искусства/перевес в сторону ДПИ местного музея

3. Недостаточного финансирования проекта

4. Отсутствие интереса к проекту у местного сообщества