Халат хранителя

В 2021 году я пришла работать в мемориальный музей-квартиру одного из старых чувашских художников. Мой предшественник, проработавший в этих стенах 18 лет и уходящий на пенсию, сдавая мне дела и вывозя свои вещи, сказал: - А халат я тебе оставлю, будешь работать, наденешь. Я улыбнулась, но халат домой забрала — стирать. Каково же было мое изумление, когда сошли вековые слои пыли. Оказалось, что он женский, а на груди зеленой шерстью вышита буква М. Выходит, его носила еще Валентина Алексеевна Минеева, первая заведующая квартирой.

Рассматривая истертый и выцветший, некогда синий сатин обнаружила следы переделок: рукава явно укорачивали и сужали, по низу тоже отрезали, подгоняя под невысокий рост. Под воротник вшили петельку, чтобы вешать удобнее. Видно, что вещь не раз расползалась по швам и ее латали — разными нитками.

Николай Иванович, видимо, не только забирался в нем в пыльное хранение, но рамы подкрашивал — следы белой краски и масла спереди так и не отстирались, а от ацетона осталось на груди белесое пятно с пятирублевую монету.

Я представила, как в этом халате заносились в книги поступлений все 8000 предметов и предметиков, ставших в одночасье единицами хранения, и почти 30 лет шла борьба с энтропией — уборка, возвращение экспонатов, уходивших на выставки, на их законные места, восстановление осыпающейся лепнины и стершейся краски… Теперь всем этим предстояло заняться мне. М — это ведь и Мария, подумала я, и решила его оставить. Надевала, правда, всего раз, когда по дороге на работу попала под дождь и промокла насквозь. Повесила платье сушиться, завернулась в халат и тряслась — вдруг сейчас кто-нибудь постучится, а у меня пуговица висит на одной нитке и дыры везде. Тогда и решила его отремонтировать. Внутренний музейщик бубнил: «Оставь так, сохрани», но кто-то еще внутри (то ли бережливая бабушка, то ли участник неведомого ритуала инициации, правила которого нельзя нарушать) убеждал, что нельзя его пока музеефицировать — халат хранителя должен жить, как старинный чайник исиньской глины — напитываться чаем и теплом человеческих рук.

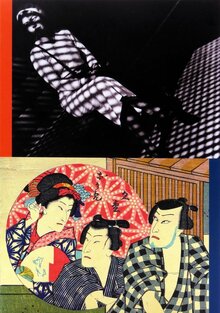

Решила чинить его в японской технике боро — простеганными заплатками. Тем более, цвет, характерный синий, перекликался с расцветкой крестьянских кимоно. Только чтобы подсветить потертости и утраты использовала красный. Мне было важно, чтобы вещь, видоизменяясь, продолжала рассказывать свою историю. Да и места утрат (например, подмышки) как бы предполагали контрастный цвет — как ластовицы старинных чувашских рубах.

Чтобы заплатки не разрушали тонкую, кое-где истертую до прозрачности основу, использовала для них не новые лоскутки, а остатки старых разобранных рубашек. И тонкий штапель в мелкий цветочек, завалявшийся где-то в музее. Петлю пришлось пришить новую, а спинку в области плеч продублировать полностью — так сильно она износилась. Усилила планку, заново обработала петли и пришила пуговицы… Можно было и продолжать, но хотелось оставить как есть, чтобы остались на виду предыдущие швы и переделки.

Сам предмет как участник и «жертва» борьбы с беспорядком, постоянно идущей организации и структурирования музейного пространства — символа сохранения, а так же его и восстановление, стали для меня воплощением сопротивления энтропии.