Важно, что вокруг тебя возникает история: интервью с Андреем Аболенкиным

Андрей Аболенкин, аналитик моды и автор многочисленных публикаций в глянцевой прессе (Vogue, Numéro, Hello! , Elle, Playboy), поделился с Архивом российской моды своими воспоминаниями о модной сцене 1990-2000-х, а также режиссуре показов для международных эфиров Fashion TV и работе арт-директором в бутике российских дизайнеров «Марки».

Открытие мультимедийной выставки Bond by GQ в Москве. 2012. Фото: Валерий Левитин // Источник: РИА Новости

Людмила Алябьева (далее — Людмила): Андрей, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в моду? Когда и почему начали писать о ней?

Андрей Аболенкин (далее — Андрей): Я начал писать [о моде] в начале 1990-х, хотя тогда я считал себя юристом, и это было скорее странное ответвление карьеры. Но, если вы помните атмосферу 90-х, когда мир был удивительно тесным: все знали всех, возможностей было множество, ты мог быть знаком со всеми хотя бы через одного человека. Казалось, что стоит протянуть руку, и ты можешь «загрести» что угодно. Мы редко за что-то платили — это делали другие, но не мы. Тогда я писал в основном развлекательные тексты; предпочитаю их сейчас не перечитывать, потому что журналы того времени создавались не под аудиторию, а с надеждой, что она появится вместе с ними.

Такой формат недолго просуществовал.

К середине 2000-х журналам уже приходилось ориентироваться на четкую аудиторию, но издания, которые запустились в России чуть ранее, могли позволить себе свободу …

Андрей: Например, L’Officiel или Playboy в России стали совсем не теми, какими их задумывали создатели [Прим. АРМ: российская версия Playboy начала выходить в 1995 году, а L’Officiel — в 1997 году]. Это был период свободы от брендбуков и корпоративных правил.

Ощущение от похода в ночной клуб тоже было совершенно иным. Если ты слушал техно или что-то не из хит-парадов, у тебя автоматически появлялось ощущение, что ты не принадлежишь к толпе. Сейчас такого разделения на мейнстрим и андерграунд больше нет. Танцевальная музыка вся стала попсовой. А тогда было четкое различие — и в музыке, и в моде.

В начале десятилетия появился формат клубных показов. Они были абсолютно лишены практичности, как и вся отечественная модная сфера. Люди смотрели на работы российских дизайнеров как на искусство, а не источник покупок. Визуальная и концептуальная части были куда важнее. Когда еще не было индустрии и реального покупателя, именно картинка становилась основным способом общения с публикой.

Материалы, написанные Андреем Аболенкиным в журнале «ОМ», октябрь–ноябрь 1996

Андрей: Было разделение на «служение» и «то, что на потребу». Как в финале фильма «Высокая мода» (1994). Помните этот момент: «Спонсорские сапоги? Лучше сдохнем!» [улыбается].

К примеру, Маша Цигаль начинала именно так, и у меня осталось сильное впечатление от ее ранних показов. Она их устраивала в клубе «Эрмитаж». Постепенно и я начал подключаться к организации показов, к режиссуре — это очень пригодилось мне позже.

Все тогда делалось на коленке; можно было собрать шоу буквально из ведра и пары тряпок. Делалось все сразу: и стилизация, и реализация — часто своими руками.

В журнале «ОМ» я, кажется, с третьего номера писал очень активно, тогда было популярно составлять рейтинги «Сто самых…» — моделей, ведущих лиц в моде и тому подобное. Конечно, эти списки основывались не на статистике, которую тогда невозможно было собрать, а на разговорах с людьми — кто с кем готов стоять рядом и кто сильно обидится, если его не упомянуть.

Позже я консультировал несколько магазинов по закупкам. В итоге, где-то в 1999 году, я понял, что юридическая работа в крупной английской фирме — это не мое.

Андрей:Там все было абстрактным: ничего материального, никакого видимого результата. Я даже раз в году шел работать в «Горзеленхозе», высаживая петунии — просто чтобы увидеть реальный результат своей работы. В итоге я почувствовал, что не могу больше так жить. Если в 27 не уйти, то можно подсесть на деньги и на то, что тебя оценивают по количеству часов, которые ты выставляешь в счет клиенту. Я ушел [из юридической фирмы] — и слава Богу. А впоследствии правовая манера все классифицировать очень пригодилась, когда я стал заниматься стратегиями и изучать потребительское поведение.

Потом появился бутик «Марки», где я работал арт-директором и занимался закупками. Стало больше журнальной работы, а также появились заказы на оформление витрин.

Людмила: Это произошло в конце 1990-х?

Андрей: Да, в это время [в качестве заказчиков] стали приходить дизайнеры. У них еще не было больших денег, а брать много за работу было стыдно. Но все равно появлялись заказы: например, сделать съемку или организовать показ.

Фото интерьеров бутика «Марки» // Источник

Людмила: А можете подробнее рассказать о «Марках»? Мы часто слышим об этом магазине, но почти ничего о нем не знаем.

Андрей: «Марки» был магазином колеттовского типа [Прим. АРМ: парижский концепт-стор Colette, открывшийся в 1997 и просуществовавший до 2017, был известен тем, что первым стал смешивать в своем ассортименте одежду люксовых марок со streetwear-брендами, журналы и предметы дизайна]. Это значит, что они представляли не конкретные имена, а яркие идеи, связанные с этими именами. По такому же принципу работали первые сезоны Leform и «Лидэ». Закупки тогда делались не как сейчас — нужно было договариваться, буквально просить, чтобы тебе что-то предоставили.

«Марки» еще нужно было постараться найти: бутик располагался в не самом удачном месте — у Покровских ворот, там, где проходит трамвай, неподалеку от «Джалтаранга», со стороны Чистых прудов [Прим. АРМ: На месте здания ресторана индийской кухни «Джалтаранг» работы Ю. Шевердяева в конце девяностых был построен комплекс с фитнес-клубом «Белый лебедь»]. Это была старая гостиничная застройка времен Николая I, которая, кажется, с XIX века практически не изменилась.

Место не самое парадное, тем не менее, там было два довольно больших зала с витринами во всю стену. Это был первый опыт систематических продаж российского дизайна.

Андрей: До этого все происходило по-другому: либо дизайнеры продавали вещи через себя, либо их осторожно добавляли в мультибрендовые магазины, что происходило крайне редко.

Среди тех, кто выставлялся, были Олег Бирюков, Сандра Страукайте, Ольга Солдатова. Также была Инна Колпашникова — очень интеллигентная, с характерным белорусским стилем. Помню, что в магазине выставлялся и Саша Арнгольдт: он тогда уже был дороговат, и приходилось договариваться, чтобы он разместил свои вещи.

Людмила: А кто занимался отбором вещей?

Андрей: Я.

Людмила: А чем вы руководствовались при выборе?

Андрей: Все просто: смотришь коллекцию, выбираешь самые яркие вещи.

Светлана Сальникова (далее — Светлана): А коллекции вы смотрели на показах, неделях моды? Или ходили к знакомым дизайнерам?

Андрей: Конечно, я видел их на показах, но отбор делал исключительно вживую, в мастерских. На показах вещи обычно не рассматриваешь — там смотришь на дизайнера, его подход, атмосферу.

Людмила: А кто основал магазин?

Андрей: Это была Ольга Короткова; ее муж занимался, кажется, цветными металлами — что-то связанное с весьма рисковым бизнесом.

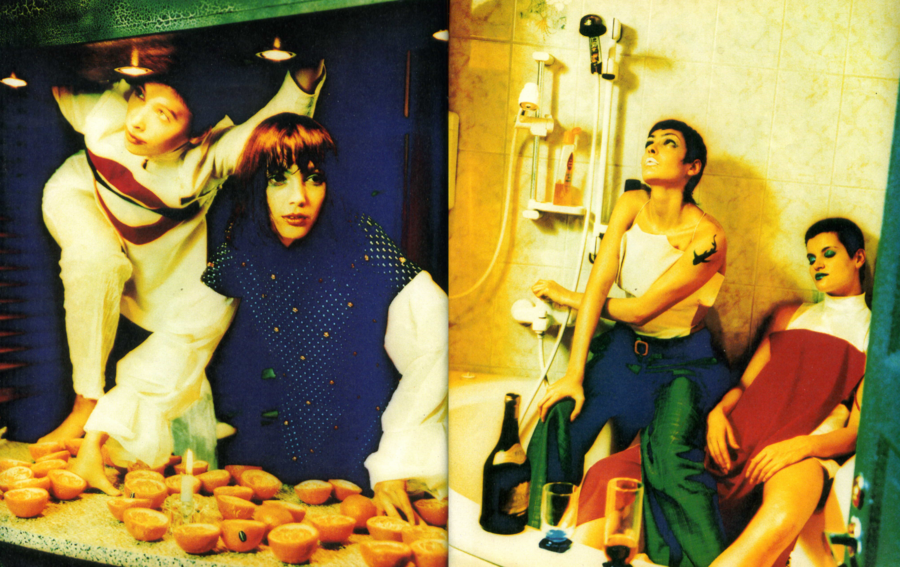

«No-boys party»

«Птюч», ноябрь 1996

одежда: Сандра Страукайте

фото: Глеб Косоруков

визажист: Светлана Крюкова

Андрей: Он финансировал проект, но нельзя сказать, что туда вложили какие-то невероятные деньги. Первые шаги по планированию пространства и концепции делал Федя Павлов-Андреевич. Он работал с ними на начальном этапе, а позже подключился я.

Людмила: С самого начала там хотели именно российских дизайнеров продавать?

Андрей: Да, но это был, скорее, рекреационный бизнес [Прим. АРМ: для души и отдыха]. Важно было просто появляться [в свете] — именно в этом и была связь между деньгами того времени и дизайнерами. Поскольку им нечего было предложить с точки зрения реального продукта, они предлагали светские поводы. Многочисленные дамы за 40 в кашемире приходили туда именно за этим — чуть-чуть проветриться, оказаться на виду.

Потому что за российским дизайном в то время ничего более значительного не стояло. Мне кажется, в девяностые и в начале нулевых никто на нем [российском дизайне] ни копейки не заработал. Может быть, кто-то отбил вложения, но не более того. Никто не рассматривал это как бизнес, как серьезное вложение. Дизайнеры сами не видели своей карьеры в prêt-à-porter.

Я думаю, до сих пор для большинства дизайнеров здесь наиболее органичная форма существования — авторское ателье.

Светлана: А почему?

Андрей: Вы же заходите иногда в торговые центры. Приходишь, и все понятно. Помните, был жук-точильщик, или телеграфист, так его называли? В 2013 году все деревья стояли мертвые, рыжие. Вот и сейчас заходишь в магазин — а там те же мертвые деревья. Вроде стволы есть, и много, но они какие-то неживые. Спрос на одежду теперь двигается людьми, которые раньше никакого отношения к моде не имели. Отсюда и очень усредненное предложение. Это изначально мертворожденная идея — российское тиражное производство.

Людмила: То есть правильно ли я понимаю, что этот прекрасный магазин, кроме репрезентативной функции, никакой другой задачи не выполнял?

Андрей: Вероятно, так. Я, честно говоря, не знаю, как обстояли дела с собственностью. Была ли это аренда или что-то еще. Трудно сказать.

Людмила: А как и когда все закончилось?

Андрей: Бутик был закрыт в 2001 году. Все ждали какого-то качественного изменения. А единственное изменение, которое произошло при переходе из одного века в другой, было визуальным. Стали больше вкладывать в показы. О них стали больше писать.

Но в какой-то момент недели моды перестали быть важным светским поводом. Заманить редактора на российский показ было практически невозможно, если ты [дизайнер] не одеваешь его сам или не оплачиваешь рекламу. В российской действительности таких случаев было немного.

Материалы, написанные Андреем Аболенкиным в журнале «ОМ», март 1998

Светлана: Мы спрашивали об этом редакторов, писавших о моде. Почему не хотели ходить на российские показы?

Андрей: Не было амбиции открывать новые имена и развивать индустрию. Это не было заложено в ДНК журналов. Когда ты пытаешься догнать мировые издания по престижу, естественно, цепляешься за то, что повыше. А тянуться к тому, что вызывает сомнения, стоит ли это делать вообще…

Светлана: Но материалы все-таки появлялись. И в «ОМе», и в «Птюче», и в глянцевых журналах было довольно много статей про российских дизайнеров.

Андрей: Мне кажется, это некоторое преувеличение. Я помню, как начинал работать в «Марках». Думаю: «Вдруг что-то пропустил?» Решил сделать клиппинг для ребят [Прим. АРМ: в маркетинге — ретроспективный мониторинг, подборка публикаций из СМИ]. Посадил продавцов с пачкой журналов и сказал: «Все, что увидите про российских дизайнеров, приносите». В результате — ничего похожего на миллион статей.

Людмила: А как вы жонглировали такими разными амплуа? Вы одновременно занимались журналистикой, вели магазин, стилизовали. Такая многостаночность характерна именно для девяностых?

Андрей: Это было время, когда казалось, что все возможно. Не было такого давления, как сейчас, когда ты будто бы уже многократно встречался с чем-то эталонным. Тогда ты просто брался и делал.

Андрей: Вот, например, сейчас ты видишь съемку или показ, читаешь что-то и думаешь: «Ну как с таким справиться?». А тогда — взялся, сделал, получилось. Смотришь, что-то судят, что-то хвалят. Думаешь: «Ладно, в следующий раз подправлю». И все, идешь дальше. В этом было много веселья и азарта, без корпоративного давления получалось создавать много искреннего и неожиданного.

Такая наглость хорошо работала. Помню, как начинал с клубных показов, а потом они стали «Русским окном» на Fashion TV [Прим. АРМ: «Русское окно» — ежедневная передача с российскими показами в международных эфирах Fashion TV (2000–2002)]. Я собирал показ в клубе «Мост» раз в неделю, вещи брал откуда мог, сам придумывал концепцию, собирал девочек, составлял треки, проводил кастинг, снимал. Ты делаешь, делаешь, делаешь. Главное — сам процесс.

Людмила: Расскажите подробнее про Fashion TV!

Андрей: Да, мы снимали раз в неделю в клубе «Мост». И я был тем, кто делал этот сюжет с самого начала. «Мост» — двухэтажный клуб с прозрачным полом у подиума.

Фото из клуба «Мост» // Источник

Было жутковато, потому что девчонки ходили в темноте. И если снизу вдруг включался свет, создавалось ощущение, что под ногами ничего нет. Поэтому они постоянно сбивались с шага. Я им кричал: «Вас снимают! Нельзя идти, как курица, клювом в землю».

Андрей: Ярко помню, что когда спускаешься в гримерку, там всегда толпились девушки. Одна из моих главных задач была не допустить туда мужчин, которые постоянно прорывались внутрь. Зачастую, просто форменные бандиты. Конечно, кто прошел через клубную работу, уже не боялся ничего. У ресторанных музыкантов такая же история.

Людмила: А какие ориентиры у вас были? Сейчас говорят о «насмотренности», о привязке к эстетике определенных журналов. На что опирались Вы?

Андрей: Знаете, когда информации немного, поневоле ценишь ее больше и дольше анализируешь. Она сильнее врезается в память.

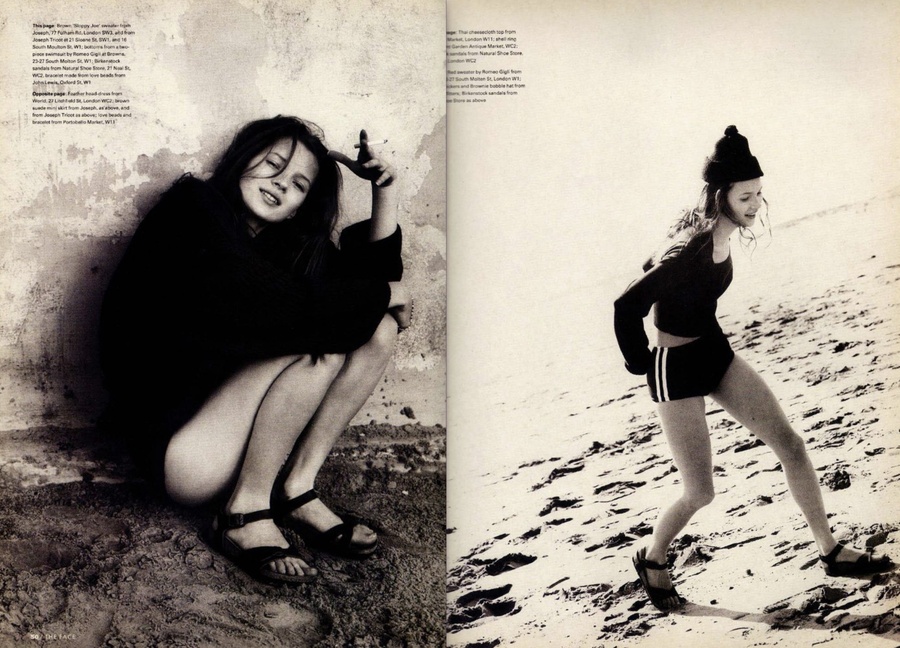

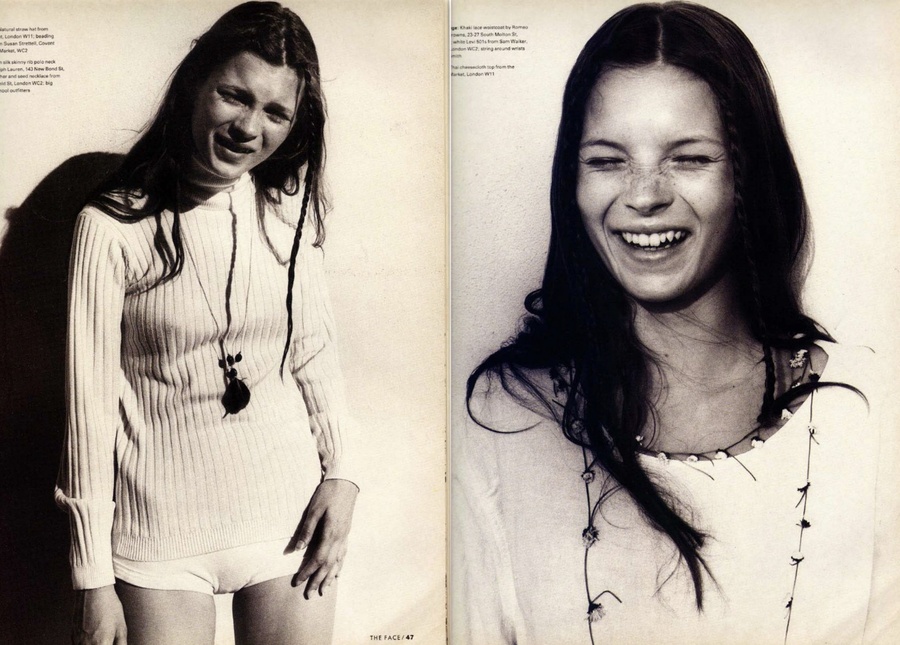

Помню, в начале второго курса я пришел на «Сачок» [Прим. АРМ: культовое место МГУ, где собирались студенты, а также главный вход на юридический, исторический, филологический факультеты]. У нас там часть гардероба была отведена под иностранные журналы. Ты смотришь, что вышло за лето, пока тебя не было. А там как раз первая съемка Коринн Дэй с Кейт Мосс — в 1990 году это было настоящее откровение.

Помню обложку: девочка практически без одежды, в сандалиях, бежит по песку. Конопушки, минимальный макияж, если вообще был. Ощущение, будто его нет. И тут же в том же журнале реклама Версаче, их культовый тяжелый декор и нарочитый люкс — этот контраст, новые возможности рассказа, все глубоко врезалось в память.

Кейт Мосс на обложке и в съемке «Лето любви» журнала The Face, июль, 1990. Фотограф: Коринн Дэй

Людмила: Вы сотрудничали с очень разными журналами, нужно было в процессе настраиваться на определенную риторику. Одно дело писать для условно альтернативного издания, другое — для классического глянца. Это уже тогда ощущалось на уровне языка? Разница между аудиториями и тем, как с ними следует говорить о моде?

Андрей: Я бы сказал, это два разных вопроса. Да. Глянцевая аудитория середины 1990-х… Она существовала, и я помню один случай, который это хорошо иллюстрирует.

Я пришел на вечеринку Harper’s Bazaar. Главным редактором тогда была Арина Розова. Это была вечеринка по поводу выпуска одного из ранних номеров. Все выглядело немного переигранным, мероприятие проходило в странном месте — в ресторане в рыцарском стиле под трамплином на Воробьевых горах. В том номере журнала была реклама пельменей «Дарья», которые как раз представили свою «премиальную» линию — ручной лепки. А в первых рядах в этот момент в пакетике лежал какой-то особенный стиральный порошок. Тогда вам на показах и мероприятиях непременно что-то дарили, многие годами за косметику ничего не платили. Тем не менее, это был стиральный порошок, и такое снижение стиля вызвало настоящий скандал.

Я помню этот шок, когда получаешь Harper’s Bazaar с пельменями.

Андрей: Снобизм, связанный с глянцем, уже начал формироваться. Люди причисляли себя к этой аудитории и умели несколькими жестами имитировать принадлежность к ней. Больших денег за этим не стояло, так что возможность причислить себя к элитарным кругам была важной частью оплаты, люди держались за внешние проявления статуса и кривили рот при виде всего недостаточно, по их мнению, возвышенного.

Андрей Аболенкин // Источник: Вконтакте

Андрей: Это одна сторона. Другая — различие языка. Словом «уникальный» злоупотребляли все, так в то время видели моду, но разница была в выборе тем и фактчекинге. В корпоративных изданиях это было серьезным требованием, а в других — практически отсутствовало.

Поскольку я часто работал в «Коммерсанте», привык к силе рерайтинга и умел работать с фактами. Тем не менее, помню связанный с этим случай, когда я единственный раз писал для Vogue. Это был материал о выходе или юбилее фильмов о Бонде. Там нельзя было назвать купальные трусы шортами, если они были выпущены до сих пор существующей компанией Sunspel. Нужно было четко понимать, в чем в 1967 году ходил Шон Коннери — был это самостоятельный предмет одежды или они были только для плавания, с сетчатой вкладкой внутри. И как-то быстро это проверить при отсутствии серьезных источников информации в интернете было невозможно.

Не было такого уж сильного различия между аудиториями.

Помню, на первых редакционных совещаниях в Vogue девушки говорили: «Почему мы не можем, как у Elle, сделать все так живо, легко, эмоционально?» А на таких же мероприятиях в Elle говорили: «Вот бы у нас, как у Vogue, все было приподнято и возвышенно?».

Людмила: Как интересно! Завидовали друг другу.

Андрей: Да, абсолютно. Это было время, когда не существовало строгих брендбуков. Не было ощущения, что ты работаешь в society magazine с 120-летней историей или что тебе нужно с 1946 года объяснять работающей женщине, как потратить сто франков.

Между элитарной игровой площадкой и практическими советами, которые при других обстоятельствах определили бы разницу между этими изданиями, не нужно было выбирать. Разделения по тону, который вы можете позволить себе с аудиторией, тоже особо не было. То ли только рассказывать о мечте, то ли давать советы, как ее реализовать — все оставалось открытым.

Людмила: В какой-то момент вы сделали выбор в пользу слова, отказавшись от стилистической работы?

Андрей: Я снова к этому вернулся в последний год и получаю невероятное удовольствие. Я снова стал работать руками.

Людмила: А когда это стало происходить?

Андрей: Последний раз, когда я что-то собирал на живом человеке за деньги, был, кажется, в 2002 году. Недавно я снова к этому вернулся и остался доволен. Например, у меня была фотопати: пришли двенадцать растерянных женщин, и все ушли счастливыми.

Материалы, написанные Андреем Аболенкиным в журнале «ОМ», июнь 1996

Интервью для журнала Dress Code, 2013 / Источник

Андрей: Думаю, это постковидное — работать в контакте с результатом, получать радость хоть от какого воздействия на окружающий мир.

Людмила: Аффективный поворот.

Андрей: И работа с эмоциями важна — они теперь новая одежда. Важно не то, что люди приходят за фотографиями, а то, что они «поварились» в этом процессе. С ними что-то сделали, про каждый образ придумали историю: почему так, что было раньше, откуда пришло. Это главнее всего. Сейчас даже в корпоративные разработки закладываешь прежде всего чувства, которые эти предметы будет вызывать у покупателей.

Как и с нынешней одеждой: не так важно, во что ты вложил смысл и ценность, важно, что вокруг возникает история. Как только ты в нее поверил и можешь ее воспроизводить, она начинает жить, привлекать подходящую аудиторию. Немалая часть авторской моды выглядит так, будто снова переместилась в экспериментальные цеха. Предметная среда обеднела, как в российские 90-е, но ее содержание и трактовки снова важны.

Читайте другие материалы архива ↓

Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media