Жанр «тотальной инсталляции» в современном российском искусстве 2010-2020х

Рубрикатор

1. Концепция 2. Зарождение «тотальной инсталляции»: наследие Ильи и Эмилии Кабаковых 3. Работы российских художников 2010–2020-х гг. 4. Заключение 5. Список источников

Концепция

В российском искусстве 2010–2020-х годов активно задействован жанр «тотальной инсталляции». Он предполагает собой создание уникальной среды, в которую зритель может «погрузиться» физически, воспринимая пространство целостно, в специально созданном художником контексте. В таких работах заметно объедение материальных конструкций, архитектурной организации зала, использование разномасштабных объектов, задействование световых приборов, звуковых эффектов и т. д., что в совокупности формирует восприятие и задает маршрут движения зрителя внутри инсталляции. Интерес к данной теме связан с моей профессиональной деятельностью в дизайне интерьеров, где организация пространства играет ключевую роль. Изучение и анализ тотальных инсталляций позволяет увидеть, какие художественные решения формируют характер среды, как с помощью материала, масштаба и формирования траектории движения художник воздействует на зрителя, и какие стратегии лежат в основе создания цельной атмосферы, создающей эффект присутствия.

Под «тотальной инсталляцией» я понимаю форму, которая меняет восприятие выставочного зала посредством преобразования пространства под задачу выставки: временные стены, коридоры, строения, отдельные комнаты, объекты, формирующие среду, а также присутствие вспомогательных инструментов, таких как свет и звук, видео и медиа, цвет и совокупность деталей, усиливающих атмосферу. Это резонирует с описанием Ильи Кабакова, который говорит о тотальной инсталляции как феномене, рассчитанном на включение зрителя «внутрь себя» и функционирующем «как единая система», когда предметы инсталляции становятся лишь фоном для общего впечатления. Гипотеза исследования состоит в том, что выразительность тотальных инсталляций держится на сочетании: материала, масштаба и трансформации архитектуры. Зритель как бы проходит маршрут, заданный пространством, физически или визуально, прислушиваясь к собственным ощущениям и осознавая среду как цельный «организм».

В данном визуальном исследовании приведены художники, чьи проекты, на мой взгляд, демонстрируют признаки тотальности: Ирина Корина, Александра Гарт, Анастасия Потёмкина, Петр Белый, Творческое объединение «Куда бегут собаки», Группировка ЗИП, Катя Бочавар и др. В подборку вошли как уже признанные авторы, так и художники более молодого поколения. Рассмотрение работ Ильи и Эмилии Кабаковых позволяет понять, какие принципы стали отправной точкой для дальнейшего развития тотальных инсталляций в России. Посредством рассмотрения проектов 2010–2020-х годов становится возможным сопоставить различные авторские подходы и выявить общие признаки жанра.

Зарождение жанра: наследие Ильи и Эмилии Кабаковых

Илья Кабаков. «Человек, улетевший в космос из своей комнаты». 1985

Пространство собрано так, что зритель чувствует не просто интерьер, а состояние человека внутри него (хотя человека в комнате нет). Остается только догадываться, что могло происходить в этой комнате, ориентируясь на логику и собственные ощущения.

Илья и Эмилия Кабаковы. Инсталляция «Красный вагон». 1991

Своеобразный «симулятор реальности» советской эпохи, позволяющий попасть внутрь красного вагона и ощутить «дух времени».

Илья и Эмилия Кабаковы. «В будущее возьмут не всех». 2001

Жанр тотальной инсталляции в российском искусстве во многом сформирован работами Ильи Кабакова, который в 1980–1990 гг. определил ключевые параметры, с которыми соотносятся современные художники.

Работы российских художников 2010–2020-х г.

Ирина Корина (1977)

Ирина Корина «Роща», 2010. Музей современного искусства «Гараж», Москва, групповая выставка «Футурология/Русские утопии»

Березовая роща в данной работе выступает символом Родины. Объекты инсталляции можно представить частью вымышленного представления, в которое оказывается вовлечен зритель.

Ирина Корина «Хвост виляет кометой». Атриум Музея «Гараж», 2017

Аналогия урбанистическому пейзажу Москвы, заполненному строениями, находящимися на реконструкции. Автор призывает посетителей открыть «секреты», которые лежат за последовательностью фасадов.

Ирина Корина «Сувенир», 2019. Галерея ГУМ-Red-Line, Москва

Инсталляция собрана из материалов, образующих одновременно притягательную и отстранённую среду. Это «пограничное» пространство резонирует с позицией художницы, описанной ею как роль «балкона»: наблюдать за миром, быть частью среды, но сохранять дистанцию. Работа создаёт ощущение присутствия внутри чужой, фрагментированной памяти, которую невозможно до конца расшифровать.

Анастасия Антипова (1997)

Анастасия Антипова «Я в углу принимаю душ при всех», 2024

Погружение в пространство публичной душевой как пограничного места «шумной близости» — состояния, когда личные состояния и переживания становятся доступными посторонним.

Александра Гарт (1988)

Александра Гарт, «Лес паутины», 2021

Рстм металлических черных стволов «обгоревших деревьев» формирует коридоры и направляет движение внутри зала, демонстрируя, что «спрятаться негде».

Анастасия Потёмкина (1984) Алексей Булдаков (1980)

Анастасия Потемкина «Когда цветы не отбрасывают тени» ММОМА, Москва, 2019

Анастасия Потемкина, Алексей Булдаков «Городская Сауна. Как я научился не беспокоиться и полюбил загрязнение окружающей среды», 2017

Пространство организовано как экспериментальная среда, где человек становится её частью.

Петр Белый (1971)

Петр Белый «Комната отверженного», 2011

Зритель попадает внутрь конструкции, испытывая пространство физически.

Андрей Кузькин (1979)

Андрей Кузькин «Дар забвения или формула пустого мира», 2018

Элементы инсталляции объединены в замкнутую среду, смысл возникает через их взаимодействие.

Творческое объединение «Куда бегут собаки» (2000)

Творческое объединение «Куда бегут собаки» «Испарение Конституции Российской Федерации», Уральская биеннале, 2017

Разрушенная архитектура и хрупкие элементы формируют образ пространства, которое переживает распад и создаёт эмоциональное напряжение.

Куда бегут собаки «Медиакладбище», 2018

Инсталляция превращает пространство в виртуальное кладбище: ряды надгробий с экранами, на которых отображаются изображения пользователей, позволяют любому зрителю «захоронить» свой цифровой профиль.

Группировка ЗИП (2009)

Группировка ЗИП «Хрустальный тигр», Владивосток, 2018

Временная архитектура создаёт обособленное пространство в галерее.

Экспозиция выставки группировки ЗИП «Чёрный рынок», 2016

Большое количество объектов объединено в единую систему так, что пространство воспринимается как живой хаотичный рынок.

Группировка ЗИП «Остановка „ДК ЗИП“», 2017 Московский музей современного искусства

Хаим Сокол (1973)

Хаим Сокол «Спартак. Times New Roman». ЦТИ «Фабрика», Москва, 2014

Зритель попадает внутрь реконструированной среды — полуподвальной, исторически переосмысленной, в которой архитектура, материал и видеоряд работают совместно.

Тати Воронина (1988)

Тати Воронина «Руины» ЦТИ «Фабрика», 2025

Фрагменты разбитого фарфора и строительных материалов формируют целостный ландшафт внутри помещения.

Катя Бочавар

Катя Бочавар «Петрушествие», ММСИ, Москва, 2018

Последовательность комнат задает маршрутное восприятие, а детализированность среды создает эффект «погружения» в атмосферу произведений классика современной литературы.

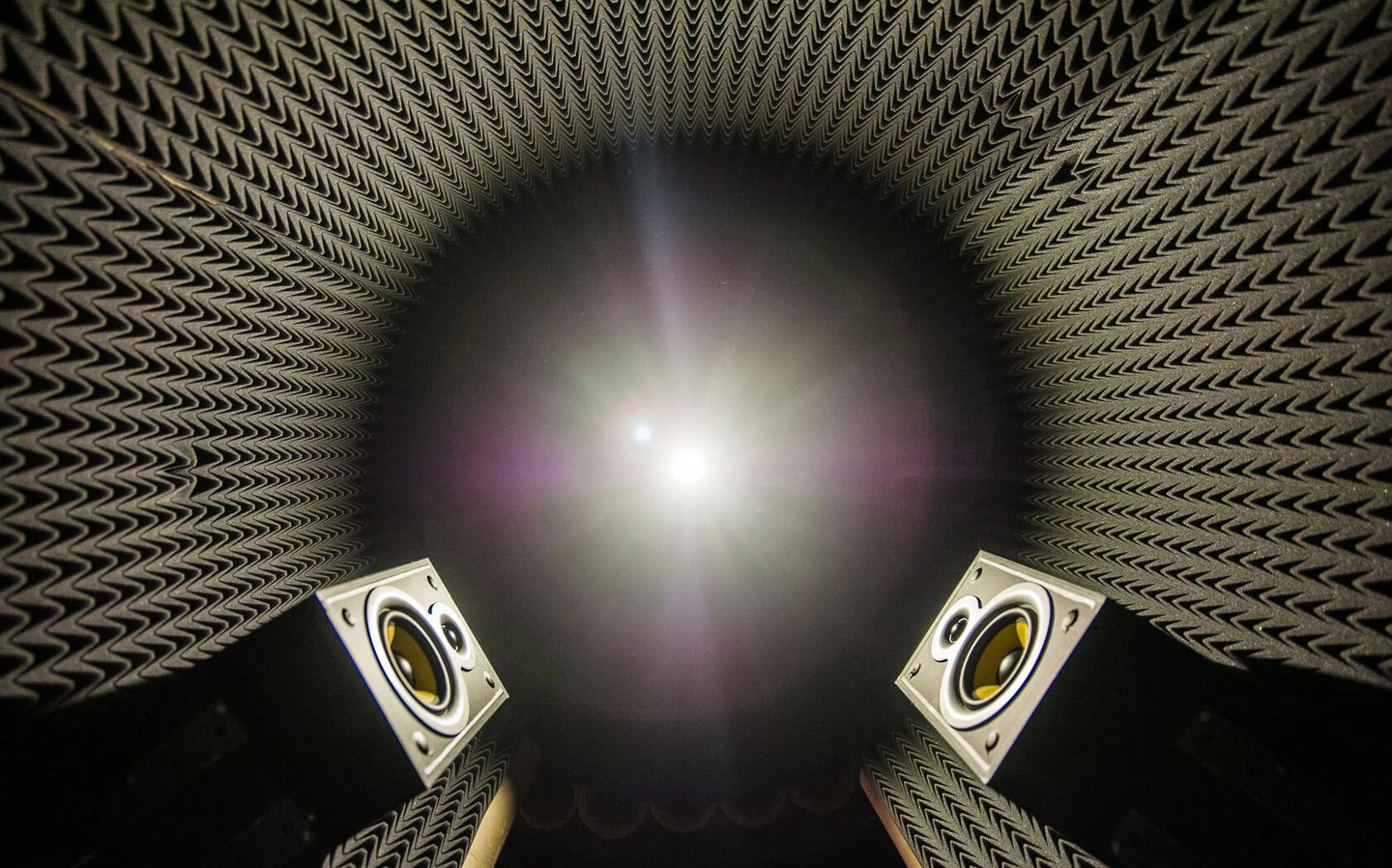

Катя Бочавар «Запахи. Звуки. Заводы» Пермь, 2017

Ритм индустриальных колонн, звук, масштаб превращают зал в пространство, которое ощущается телесно. Эта «библиотека звуков», состоящая из уникальных «звуковых портретов» каждого завода, в атмосферу которых предлагается погрузиться.

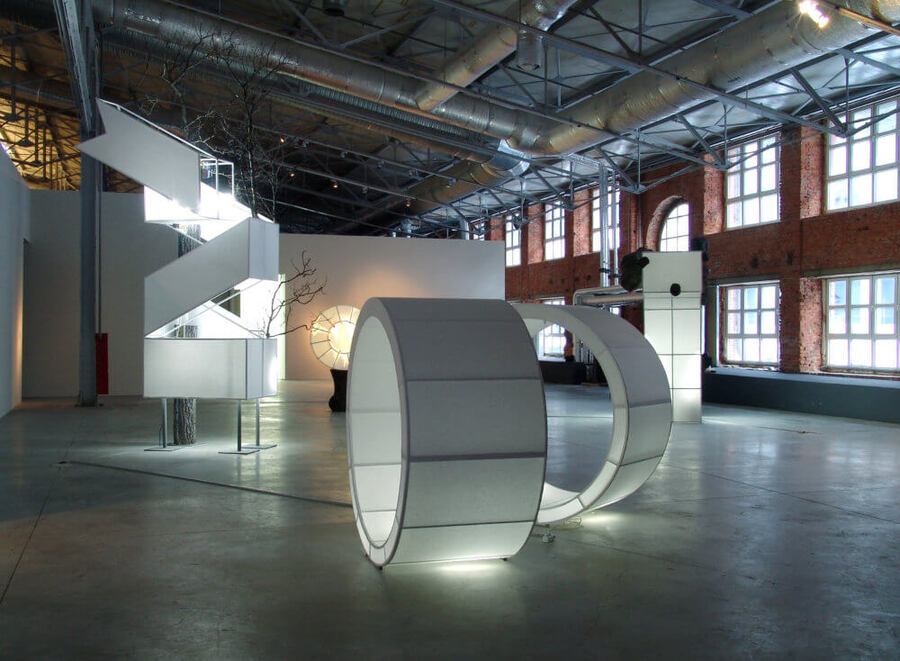

Катя Бочавар «LEXUS HYBRID ART» Москва, 2015

Мистический кинотеатр или заброшенный парк аттракционов, живущий сам по себе и затягивающий в свои глубины.

Группа «Малышки 18:22» (1999)

Группа Малышки 18:22 «12 магических историй в подземелье», 2022

Инсталляция переосмысливает стилистику «девчачьего» визуального языка и переносит его в индустриальное подземное пространство. Зал разделён на эпизоды-комнаты, где объекты становятся точками погружения для зрителя.

Группа «Фабрика найденных одежд» (1995)

Группа «Фабрика Найденных Одежд» инсталляция «Подруги», «Алые паруса», музей «Гараж», 2025

Инсталляции сформированы как эмоциональные средовые конструкции.

Заключение

Таким образом, тотальная инсталляция в российском искусстве 2010–2020-х развивается как средовой жанр, основанный на согласованной работе материала, масштаба и трансформации пространства. Независимо от используемых медиа и тематических линий, ключевым остаётся создание цельной среды, которую зритель переживает телесно — это и определяет жанровую специфику и выразительность.

Кабаков И. О тотальной инсталляции. Канц, 1994

Орлова А. М. Тотальная инсталляция как усовершенствованный trompe-l’oeil // Известия Уральского федерального университета. Общественные науки. 2019.

Бишоп К. Искусство инсталляции: пер. с англ. М. : Ад Маргинем Пресс, 2020