«Митьки» как феномен: от художественного мифа к социальному явлению

Рубрикатор

1. Концепция 2. Зарождение мыслей 3. Воплощение идей 4. Массовое явление 5. Кризис и трансформация 6. Наследие 7. Заключение

Концепция

Феномен «Митьков» представляет собой уникальный пример переход литературного образа в реальное социальное движение, ставшее символом переходной эпохи заката СССР и 1990-х годов. В отличие от большинства художественных групп, возникших спонтанно из единства творческих взглядов, «Митьки» сформировались на основе литературного манифеста, после чего вышли из-под контроля его автора, породив целую субкультуру. Это делает их исключительно ценным и необычным объектом для исследования механизмов создания и распространения культурных явлений.

Выбор темы исследования обусловлен стремлением преодолеть поверхностное, «анекдотическое» восприятие «Митьков», которое часто сводит их к образу веселых бородачей в тельняшках. Данная работа исходит из убеждения, что за таким фасадом скрывается глубокий культурный контекст, подлежащий анализу и рефлексии. Исследование ставит целью рассмотреть движение не как курьез, а как целостное явление, демонстрирующее мощь художественного высказывания, способного породить социальное движение. Такой ракурс позволяет изучить историю искусства и социологию на месте их пересечения, сделав выводы о месте творчества в жизни социума.

Отбор материала для исследования строился на принципах демонстрации первоисточников и ответной реакции современников. Такой подход позволит показать «Митьков» не в изоляции, а в диалоге с социально-культурной частью эпохи, как общество того времени навеивало запросы, и какие ответы «Митьки» предоставляли. Работу можно вынести за рамки частного случая, используя инструментарий для анализа подобных культурных феноменов.

Структура выстроена в хронологическом порядке. Это позволяет увидеть «Митьков» не как статичную картинку, а как живое и развивающееся явление, со своими взлетами и падениями. Все это также будет отражаться и в социальном аспекте, ведь развиваются не только «Митьки», но общество вокруг них. Любое социально-художественное явление начинается с предпосылок, после чего идут этапы формирования идеи, реализации и последствий.

Актуальность темы заключается в том, что феномен «Митьков» представляет собой уникальный случай в истории культуры советского пространства XX века, когда литературный персонаж и художественный манифест стали образом жизни для тысяч людей, которые нашли себя в манифесте. «Митьки» стали живым символом, с одной стороны, усталости от советского официоза и агрессии, а с другой — растерянности и поиска новых ориентиров в 1990-е годы. Изучение этого феномена позволяет понять механизмы формирования идентичности в переходные эпохи, когда старые идеологии рушатся, а новые еще не сложились.

Гипотеза заключается в том, что Владимир Шинкарёв, создав в литературе и живописи образ «простого человека из народа», невольно выступил в роли идеолога и руководителя одного из самых ярких и узнаваемых движений эпохи. Это движение, обретя популярность, получило собственную инерцию и выйдя из-под контроля создателя, прошло свой путь: от андеграундного построения альтернативной реальности через этап общенациональной популярности к коммерческому опошлению, внутреннему распаду и до музеефикации. Ключевой вопрос, поднимающийся в исследовании, звучит так:

Как и почему частный художественный миф, созданный Владимиром Шинкарёвым, сумел воплотиться в масштабное социальное движение, чтобы пройти путь от андеграундного протеста к превращению в культурный памятник?

Зарождение мыслей

Валентин Громов, Владимир Шагин, Шолом Шварц, Рихард Васми Орден Нищенствующих живописцев, конец 1940-е

К середине 1980-х годов Ленинград представлял собой уникальный центр советского неофициального искусства. Город наследовал богатую традицию андеграундного творчества, восходящую к послевоенному периоду. Наиболее значимой предшественницей «Митьков» была группа художников, известная как «Арефьевский круг» (или «Орден нищенствующих живописцев»), основанная Александром Арефьевым. Эта группа, включавшая Владимира Шагина (отца Дмитрия Шагина), утвердила в ленинградском искусстве принципы нонконформизма, откровенности и отказа от официального академизма.

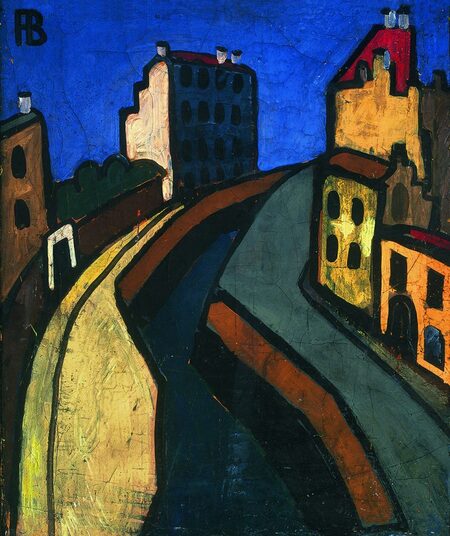

«Ночной пейзаж», Александр Арефьев, 1954

Атмосфера, в которой формировались «Митьки», была пропитана разочарованием в советских идеалах. Период застоя, давящий официоз, двойные стандарты советской системы — все это создавало острую потребность в поиске альтернативных форм самовыражения. Молодежь, рождённая в 1950-х и начале 1960-х годов, не верила в обещания коммунизма и искала новые способы выражения своего протеста. Однако сформировавшийся протест не носил открыто политического характера — скорее, это была апатия, смешанная с иронией и поиском смысла в малых, бытовых вещах.

Слева — «Улица», Шолом Шварц, начало 1950-х. Справа — «Канал», Рихард Васми, 1956

В конце советского периода цензура в Ленинграде была менее жесткой, чем в Москве, что позволяло художникам относительно свободнее экспериментировать. Квартирные выставки, подпольное издательство, неформальные собрания — все это создавало плодородную почву для возникновения новых форм творчества.

«Белая ночь», Валентин Громов, 1969

Владимир Шинкарёв и создание архетипа

Владимир Николаевич Шинкарёв родился в Ленинграде 4 марта 1954 года. В современном мире он реализовался как художник, однако его образование не было художественным: с 1974 по 1977 год он учился лишь на курсах при Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной и в институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Но одновременно, в 1977 году, он окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета, пойдя по стопам своих родителей. Этот дуализм — сочетание потребности к художествам с «серьёзной» наукой — отражал позицию советской интеллигенции, пытавшейся совмещать творчество с более «респектабельной» профессией.

Слева — «Икар и Дедал», Владимир Шинкарев, 1977 Справа — «Портрет Игоря Константинова», Владимир Шинкарев, 1978

С 1975 года Шинкарёв участвует в неофициальных квартирных выставках. С 1981 года он становится членом Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ) — независимого объединения ленинградских художников. Это была легальная, но относительно свободная от цензуры организация, существовавшая в СССР.

4-я выставка ТЭИИ, 1984

Идея создания образа «Митька» пришла Шинкарёву относительно спонтанно. По его собственным словам: «Идея пришла мне на ум около 2 часов дня 23 сентября 1984 года, когда я подходил к своей котельной. Я придумал абсурдное, завораживающее слово — „митьки“, и засмеялся». Шинкарёв работал оператором котельной с 1982 по 1989 год, и именно эта мирская рутина, наблюдение за жизнью простых людей, стало источником вдохновения.

8-я выставка ТЭИИ, 1986

Прообразом литературного персонажа стал реальный человек — Дмитрий Шагин, добродушный художник, знакомство с которым произошло в 1978 году на полуофициальной выставке в ДК им. Калинина. Шинкарёв отмечал: «Митя был забавен, артистичен… Забратались мы с ним в 1983 году и не расставались неделями». Однако Дмитрий Шагин — лишь один прототип; образ Митька амальгамировал черты целого поколения молодых художников, уходивших от официальной жизни, Владимир формулировал это так:

«Используя как персонажей нашу компанию художников, я описал гипотетическое массовое молодежное движение со своим сленгом, повадками и философией. Симпатичное раздолбайство, присущее любому из нас (как и любому представителю „поколения дворников и сторожей“), было истолковано как сознательная героическая стратегия. Это массовое молодежное движение мы вскоре и начали с бескорыстным энтузиазмом разыгрывать на выставках, да и в быту»¹

Шинкарёв создал архетип «митька» — доброго, бесхитростного, меланхоличного философа в тельняшке, склонного к задушевным беседам и употреблению алкоголя. Его жизненная философия строилась на принципе «непротивления злу», но не по-толстовски, а как форма пассивного сопротивления любым проявлениям агрессии и насилия. Митёк не борется с системой, он просто игнорирует ее, создавая свой собственный уютный мирок.

Книга «Митьки»

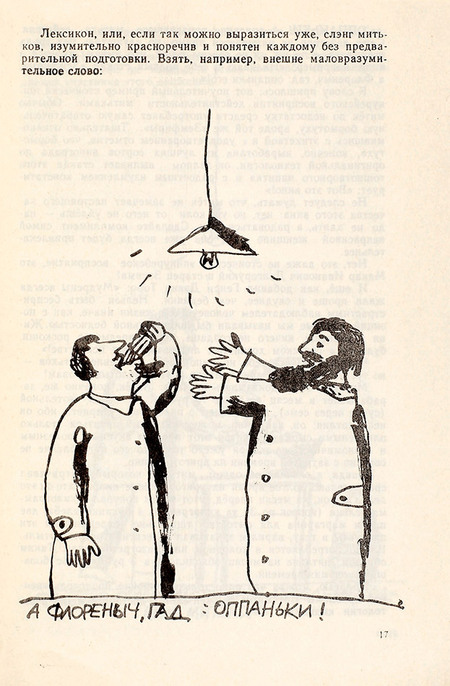

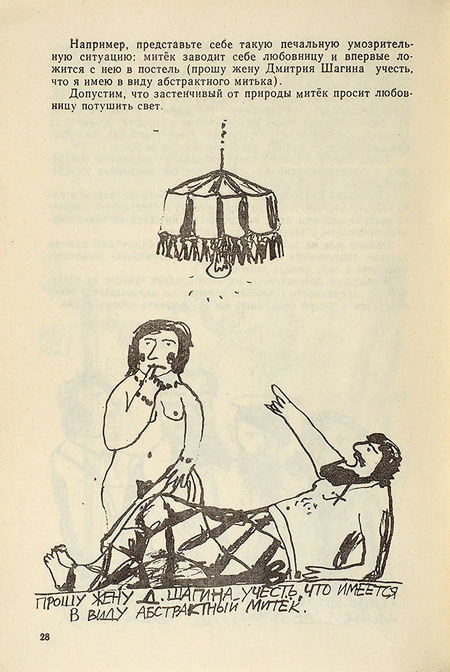

«Митьки», Владимир Шинкарёв и Александр Флоренский, 1984-1990

В 1984–1990 годах Шинкарёв пишет книгу «Митьки», которая впервые была размножена самиздатом. Окончательно завершённая версия была опубликована лишь в 1990 году официальным издательством, но самиздатовский вариант начал распространяться в конце 1984 года и стал бестселлером среди ленинградской интеллигенции и панков.

«Митьки», Владимир Шинкарёв и Александр Флоренский, 1984-1990

Сама Шинкарёв определял жанр как «повесть-комикс». Это был синтез наивного, почти детского текста и таких же примитивных, лубочных рисунков. Такой формат был сознательным уходом от пафоса «высокого искусства» и соответствовал духу времени, тяготевшего к простоте и непосредственности.

«Митьки», Владимир Шинкарёв и Александр Флоренский, 1984-1990

Центральной стала идея «духа мягкости» («Мы такие мягкие…»¹). Ключевые фразы и слова: «Мы так заздравно выпили…»¹, «Ой, да не стоит!»¹, «дык»¹, «елы-палы»¹ — стали паролем и маркером «своих». Атрибутика (тельняшка как символ романтики, борода как знак неформальности, ватник/пуховик как одежда простого человека) была детально прописана в тексте и иллюстрациях.

«Митьки никого не хотят победить» — центральный лозунг, выражающий отказ от героических амбиций и насильственного переустройства общества.

«День тельняшки», Дмитрий Шагин, 1980-е

Воплощение идей

Образ митька оказался востребован потому, что стал идеальным ответом на привычные агрессию, ложь и гипермаскулинность позднесоветской системы. Он предлагал альтернативную идентичность: можно было быть «святым дураком», неудачником, но с философским отношением к жизни.

«Митьки приносят свои уши Ван-Гогу», Василий Голубев, 1987

Более того, образ Митька восполнял потребность молодежи в ненаивных, но и не циничных формах идентификации. В условиях развала официальной советской культуры и только начинающегося импорта западной молодёжной культуры (панков, хиппи, металлистов), Митька предлагал специфический русский дух — не западный панк, а русский охламон, не калифорнийский хиппи, а ленинградский алкоголик-философ.

«Митек и Гоголь», Дмитрий Шагин, 1980-e

Шинкарёв не просто написал книгу; он стал ядром, вокруг которого начали объединяться реальные люди. Художники Ольга и Александр Флоренские, Виктор Тихомиров, Иван Сотников, Василий Голубев и другие стали визуализировать и развивать созданный им мир. На раннем этапе к движению примкнули музыканты: существовала группа «Митьки-бэнд», в которой на барабанах одно время играл будущий кумир поколения Виктор Цой.

«Виктор Цой в мастерской в Аптекарском переулке у „митька“ Виктора Тихомирова», Ленинград, 1986

Рисунки Шагина и Флоренского стали каноном. Живопись «митьков» — наивная, яркая, с узнаваемыми персонажами и сюжетами из их жизни — стала визитной карточкой группы. Участники движения начали сознательно стилизовать себя под литературных героев: носили тельняшки, говорили на специфическом сленге, культивировали «мягкость» в общении и поведении. Совместные посиделки с разговорами об искусстве и, неизбежно, алкоголем, стали ритуалом. В 1987 году прошла знаменитая выставка «Митьки» в ДК им. Кирова, которая стала публичным манифестом движения. Власти отнеслись к этому с подозрением, но уже не могли подавить растущую популярность.

«Митьки», Ленинград, середина 1980-х

Массовое явление

К концу 1980-х феномен перерос рамки ленинградской арт-группы. Началось массовое «митькование». «Митьки» появились в Москве, Свердловске, других городах и странах. Ими становились инженеры, учителя, рабочие — люди, далекие от искусства, но нашедшие в этой философии утешение и простую, понятную модель поведения в условиях стремительного и пугающего социального распада. Движение стало массовым социальным: люди подражали не реальным Шинкарёву или Флоренскому, а уже сложившемуся медийному образу «митька».

«Митьки» и Борис Гребенщиков*, Ленинград, конец 1980-х *В настоящее время признан иноагентом

Мировоззрение «митьков» стало уникальной формой ненасильственного сопротивления. Их уход от социальной гонки, ирония над героизмом, карьеризмом и любыми формами «победности» были созвучны идеалам движения хиппи. Однако у «Митьков» был отчетливо местный, «советский» колорит. Это был протест не через цветы и любовь, а через демонстративную пассивность, «ванильность» и уход в «заздравну». Они не боролись за власть, они ее игнорировали, что в условиях распада тоталитарной системы было мощным жестом.

«Митьки отправляют Брежнева в Афганистан», Василий Голубев, конец 1980-х

Эпоха Перестройки стала «звездным часом» для «Митьков». Их антигероическая, самоироничная эстетика идеально вписалась в общий культурный карнавал. «Митьки» стали символом той самой «свободы», которую многие понимали как свободу ничего не делать.

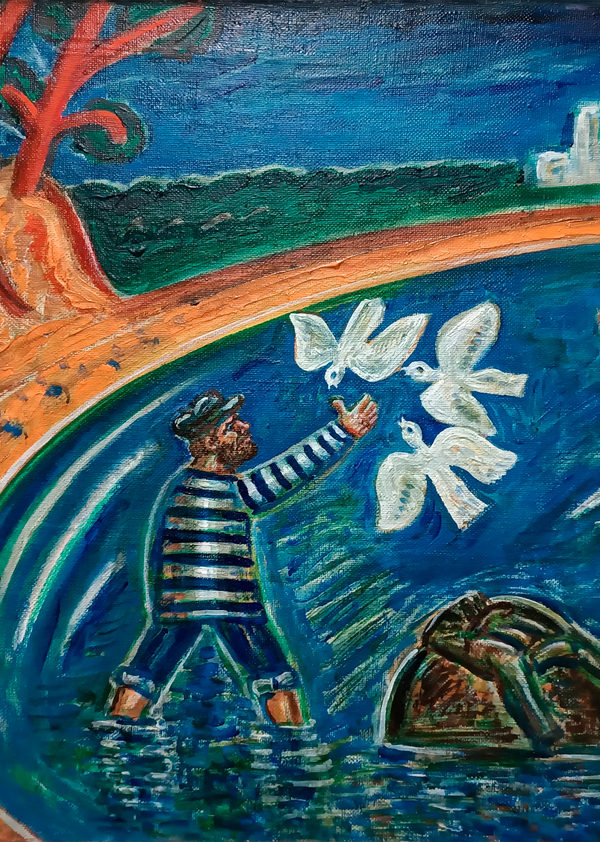

«Поэт Олег Григорьев кормит птиц…», Дмитрий Шагин, конец 1980-х

На пике популярности Шинкарёв оставался главным духовным и идеологическим ориентиром движения. Он не столько «руководил», сколько «объяснял». В своих новых текстах (например, «Максим и Фёдор»), многочисленных интервью газетам и только появившемуся телевидению, он выступал как толкователь и хранитель мифа, формулируя, «что такое митьки» для широкой аудитории.

«Максим и Федор», Владимир Шинкарев, середина 1980-х

Кризис и трансформация

К концу 1990-х первоначальный импульс движения начал иссякать. Утопия столкнулась с суровой реальностью рыночной экономики. Образ «митька», изначально рожденный оппозиционно потребительству, сам превратился в ходовой товар. Возник бренд «Митьки»: под этим названием продавались майки, значки, сувениры, водка, открылось кафе «Митьки» в Петербурге. Движение, основанное на идее ухода от системы, стало ее частью — частью индустрии развлечений и сувенирной торговли.

«Митьки в машине», Дмитрий Шагин, 1996

Для Шинкарёва коммерциализация стала личной и творческой драмой. Он видел, как его детище, созданное как искренний художественный жест и самовыражение, превращается в попсу и пародию на самого себя. Он стал дистанцироваться от активной деятельности в движении, публично критикуя вульгаризацию и опошление идеи. Его собственное творчество резко изменилось: он отошел от «канонических» митьков в сторону более мрачных, социально-критичных и даже отталкивающих серий, где исследовал уже не созданную альтернативную реальность, а абсурд и уродство окружающей действительности.

«Улетающая птица», Владимир Шинкарёв, 1994-98

Некогда единая группа распалась на несколько враждующих или просто не связанных между собой кластеров. Начались споры о том, «кто настоящий митьк», кто имеет право на этот бренд. Некоторые участники (как Александр Флоренский) относительно успешно встроились в новую реальность, другие отошли от дел. Движение потеряло не только популярность, но и внутреннюю цельность, пережив глубокий кризис идентичности.

Наследие

Сегодня «Митьки» — неотъемлемая часть наследия и мифологии Петербурга, как чижик-пыжик или дворцы Романовых. Они прочно ассоциируются с определенной, «анархически-меланхолической» стороной городского характера. Их образ стал туристическим активом и элементом городского фольклора.

«МИТЬКИ», Арт-центр, 2006 — наши дни

В своих интервью Шинкарёв часто возвращается к теме «Митьков» с позиций рефлексии и ностальгии. Он осмысляет пройденный путь как грандиозный, в чем-то трагический, художественный и социальный эксперимент. Его тексты и картины этого периода — это взгляд извне, анализ того, как искусство пыталось и не смогло окончательно победить жизнь.

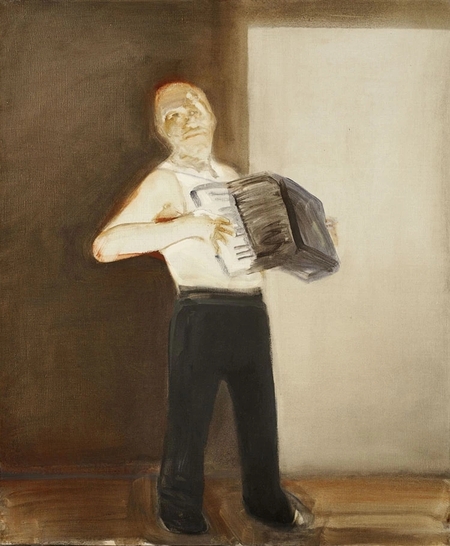

Слева — «Один танцует», Владимир Шинкарев, 2016 Справа — «Один играет», Владимир Шинкарев, 2016

С современной точки зрения, «Митьки» — это блестящий пример того, как тотальный художественный миф может на короткий, но яркий исторический момент стать альтернативной социальной реальностью для десятков тысяч людей. Это был уникальный проект по созданию идентичности, основанной на отрицании агрессии и культе мягкости. Сам факт его существования оставил большой след в культурном и социальном ландшафте России.

«МИТЬКИ», Арт-центр, 2025

Заключение

Феномен Митьков прошёл своеобразную культурную эволюцию. Начавшись как литературный образ в 1984 году, созданный Владимиром Шинкарёвым в попытке выразить определённый психологический и социальный архетип, он быстро материализовался в реальную группу художников. Эта группа, первоначально немногочисленная (примерно десяток человек), распространилась как субкультура, охватив тысячи людей в разных городах и странах. После пика популярности в конце 1980-х и начале 1990-х годов движение постепенно деформировалось, превратилось в бренд, и, наконец, в историческую память.

Выдвинутая в начале гипотеза о том, что созданный Владимиром Шинкарёвым образ сумел воплотиться в масштабное социальное движение, подтверждается фактическим развитием событий. Он создал литературный манифест, который запустил социальное движение. Он был его идеологом в период расцвета. И, наконец, стал его критиком, признав, что движение деградировало и потеряло свой смысл.

В этом есть трагедия: Шинкарёв создал нечто, что вышло из-под его контроля и повернулось против его исходных идей. Его попытка закрыть проект в 2008 году была актом честности по отношению к самому себе и к истории.

Вклад Шинкарёва и Митьков в русскую культуру заключается не только в искусстве, но и в социальной истории, истории форм сопротивления, истории русского менталитета.

Митьки показали, что сопротивление не обязательно должно быть агрессивным, что критика системы может быть мягкой, иронической, даже добродушной. Они дали пример ненасильственного протеста, основанного не на ненависти, а на любви к жизни, на дружбе, на культуре. В эпоху, когда политический протест часто принимает жёсткие, конфликтные формы, митьковский пример остаётся актуальным.

Кроме того, Митьки были важным свидетельством переходной эпохи — заката СССР, Перестройки, 1990-х годов. Они запечатлели определённый момент в истории России, когда старая система разваливалась, а новая ещё не сложилась. Именно в этот момент Митьки предложили способ сохранения человеческого достоинства и доброты.

Наконец, Митьки — это случай успешной культурной экспансии русского искусства. Их работы, выставления в европейских и американских музеях, демонстрировали, что русское неофициальное искусство конца ХХ века имеет универсальное значение, что оно может быть понято и принято вне культурного контекста, из которого оно возникло.

Источники

Шинкарёв, В.Н. (1985/2010). Митьки. Полный текст с новыми материалами. М.: Амфора.

Шинкарёв, В.Н. «Максим и Фёдор» (1978-1980) — рукопись, распространявшаяся в самиздате.

Критические работы и исследования Ставрогина, Н. (2018). The Mitki And the Art of Postmodern Protest in Russia. M.: New Literary Observer / NLO Books. (Русское издание: Ставрогина, Н. «Митьки и искусство постмодернистского протеста в России»).

Золотоносов, М. Выставка как образ жизни // Журнал «Искусство» (1990-е годы).

Строганов, А. Исследования ленинградского неофициального искусства (различные статьи).

Литичевский, Г. Система сверхмоды // Moscow Art Magazine (1996).

Дотт, М. Довлатов и окрестности. «Метафизика ошибки» // Radio Svoboda (2024).

Интервью с Дмитрием Шагиным для журнала Colta.ru (2024).

Интервью с Дмитрием Шагиным для программы на YouTube (2022).

Интервью с Дмитрием Шагиным, МК.ру (2020).

Шинкарёв, В.Н. (1985/2010). Митьки. Полный текст с новыми материалами. М.: Амфора.

Шинкарёв, В.Н. «Максим и Фёдор» (1978-1980) — рукопись, распространявшаяся в самиздате.

Каталоги выставок: «Митьки в Москве» (1990), Русский музей (1993), «Хорошо быть молодым! Ленинград. 80-е. Митьки» (Artbox, 2025).

Мультфильм: «Митьки никого не хотят победить, или Митькимайер» (1992, режиссер А. Васильев, музыка Б. Гребенщикова).

Документальный фильм: «Ёлы-палы, или Митьки в Европе» (1990, режиссеры А. Учитель, Я. Хинтиенс).

Художественный фильм: «Город» (1990, режиссер А. Бурцев).