Патронаж Тициана императорским двором Габсбургов

Выбранная тема базируется на предположении, что модель патронажа Габсбургов в отношении Тициана была уникальным династическим заказом, сочетавший в себе неограниченное доверие, финансовую поддержку, и именно эти долгоиграющие отношения стали катализатором радикальной трансформации стиля Тициана.

0. Введение 1. Тициан и Карл V: Встреча двух властителей 2.Тициан и Филипп II: «Поэзия» на расстоянии 3. Религиозный патронаж 4. Итоги влияния патронажа

Введение

К 1530 году Тициан Вечеллио уже утвердился как известный художник Венецианской республики, однако его встреча с императором Карлом V ознаменовала смену парадигмы в европейском искусстве. Почему самый могущественный монарх христианского мира, имея доступ к флорентийским мастерам с их безупречным рисунком, выбрал венецианца? Ответ кроется в специфике венецианской работы с цветом. Идеология требовала не сухой аллегоричности, а более жизненной и убедительной репрезентации власти, способной воздействовать на чувства зрителя своей выразительностью.

Тициан предложил императору свой стиль визуализации, создающий иллюзию живости полотна. Это было критически важно для создания имиджа монарха, чьи владения были разбросаны по всему свету. Сотрудничество было выгодным обоим: для Карла V, стремившегося объединить Европу, и Тициана, чья живопись преодолевала границы местных школ. Их союз стал не просто единичным заказом, а началом формирования «имперского стиля», где художник выступал не ремесленником, а творцом для отображения фигуры правителя для общества.

Тициан и Карл V

Встреча Тициана и Карла V в Болонье стала фундаментом для мифологизации их отношений, выстроенных по античному образцу «Александра Македонского и Апеллеса». Есть легенда, что император поднял кисть, которую уронил художник, произнеся: «Тициану подобает, чтобы ему прислуживал Цезарь». Даже если этот эпизод апокрифичен, его популярность свидетельствует о тектоническом сдвиге в социальном статусе художника Ренессанса, ведь эта фраза — символом высоты статуса искусства и художников в эпоху Возрождения.

В рамках этого патронажа искусство перестало быть сервисным ремеслом и стало формой интеллектуального диалога. Карл V, в отличие от многих современников, ценил в Тициане не только мастерство мимесиса, подражания натуре, но и способность конструировать ауру власти. Тициан получил исключительную привилегию — монополию на изображение императора. Эта модель патронажа базировалась на личном контакте и взаимном восхищении, что позволяло художнику понимать заказчика глубже, чем это допускал только строгий придворный этикет.

Тициан — Карл V с собакой, 1533 г. и Якоб Зайснеггер — Портрет Карла V с собакой, 1532 г.

В «Портрете Карла V с собакой» Тициан совершает революцию в жанре парадного портрета, адаптируя композицию Якоба Зайсенеггера, но кардинально меняя её смысловое наполнение. Если австрийский художник создал отображение картиной всех регалий и состояния правител, то Тициан фокусируется на «естественности величия», устраняя излишние детали интерьера, погружая фигуру в мягкое, словно вибрирующее пространство.

Здесь проявляется концепция Спрезатура — благородной небрежности и легкости, скрывающей приложенные усилия. Власть императора отображена не через материальные атрибуты власти, а через осанку, взгляд и уверенное владение пространством. Собака — традиционный компаньон, символизирующий верность — подчеркивает доминирование человека над природой. Тициан показывает, что величие Карла V имманентно его личности, а не атрибутам статуса, отступая от средневековой символичности к гуманистическому антропоцентризму, где личность монарха становится самоценным объектом исследования, а дистанция между зрителем и императором сокращается, создавая эффект физического присутствия.

Тициан — Карл V в битве при Мюльберге, 1548 г. и икона «Чудо Георгия о змие», XV в.

Конный портрет является вершиной политической иконографии Тициана. Художник создает сложный синтез из архетипов: римского императора и христианского рыцаря. Однако, вопреки традиции изображать полководцев в динамике яростной атаки, Тициан выбирает момент статики и одиночества.

Император изображен на фоне закатного пейзажа, с копьем, напоминающим атрибут Святого Георгия, но лицо выражает не триумф победителя, а стоическую меланхолию и бремя ответственности. Тициан уловил психологическое состояние стареющего монарха, для которого победа над протестантами была не радостным достижением, а тяжелым долгом ради сохранению единства веры. Цветовая гамма с преобладанием глубоких красных и золотистых тонов создает драматическое, но торжественное настроение. Этот портрет демонстрирует, как патронаж Габсбургов позволил Тициану трансформировать историческую битву в символ вне времени, где физическая сила подчинена силе духа.

Тициан — Император Карл V, 1548 г.

В камерном «Портрете Карла V в кресле» отношения художника и патрона полны доверительности. Исчезновение дистанции здесь максимально: изображён не повелитель мира, а человека, беседующий с другом-художником, что было бы невозможно в рамках жесткого испанского церемониала последующей эпохи. Согласно средневековой политической теологии по Э. Канторовичу, монарх обладает двумя телами: смертным физическим и бессмертным политическим. Официальное искусство обычно скрывало первое ради второго. Тициан же нарушает это табу, с невиданной правдивостью изображая императора, измученного болезнью и в простой черной одежде.

Карл V принял такой портрет, ведь кисть Тициана превратила физическую немощь в свидетельство интеллектуальной мощи. Бледное лицо и острый взгляд на темном фоне создают образ мудреца, чья власть больше не зависит от физической силы. Это можно назвать примером терапевтической функции портрета: Тициан помогает монарху принять свою смертность, не теряя при этом своего достоинства.

Тициан — Святая Троица в славе, 1551–1554 гг.

Картина «Святая Троица в славе», заказанная Карлом V перед отречением от престола, маркирует переход от репрезентации власти земной к заботе о спасении души. Император забрал это полотно с собой в монастырь, завещав, чтобы оно сопровождало его до последнего вздоха. Здесь Тициан выступает как духовный посредник.

Композиция радикально разнится с традицией донаторских портретов: император и его семья изображены в саванах, лишенными всех земных регалий, в позе смиренной мольбы перед Святой Троицей. Тициан визуализирует акт личного религиозного переживания. Динамика небесных сфер и свет, заливающий пространство, дают надежду на искупление. Доказательство того, что для Габсбургов искусство имело не только политическую функцию — оно было инструментом подготовки к смерти, и Тициану была доверена роль проводника в вечность.

Завершая анализ сотрудничества Тициана и Карла V, можно констатировать формирование уникальной модели патронажа, основанной на некоторой дружбе и взаимной выгоде. В 1533 году Тициан получил титулы пфальцграфа и рыцаря Золотой шпоры — беспрецедентное возвышение для художника. Однако экономический аспект этих отношений был сложен: выплаты могли задерживались бюрократическим аппаратом, и Тициан вынужден был использовать свой статус придворного любимца как рычаг давления на недовольных. Главным итогом этого периода считается канонический образ Габсбургов. Тициан не просто фиксировал внешность императора, он сконструировал визуальную идентичность всей династии, соединив реализм с идеализацией. Карл V нашел в Тициане того, кто смог отобразить его таким, каким он хотел остаться в истории — величественным, но человечным. Эта «человечность» власти стала тем недостижимым идеалом, к которому стремились последующие поколения придворных художников, от Веласкеса до Гойи.

Тициан и Филипп II

Тициан — Филипп II, 1551 г.

Встреча Тициана с принцем Филиппом в Аугсбурге обозначила резкий контраст между отцом и сыном, требовавший смены визуального языка. Карл V был странствующим рыцарем, чья жизнь прошла в седле. Филипп II — первый в истории «кабинетный монарх», управляющий империей через бумаги и бюрократию. В ранних портретах, таких как «Филипп II», Тициан улавливает эту перемену: доспехи здесь скорее церемониальный символ статуса, нежели рабочая одежда воина. Тициан поменял тональность: исчезла теплая интонация, свойственная портретам Карла. Появились дистанция, холодной свет и акцент на жестком испанском этикете. Художник мастерски подчеркнул «габсбургскую губу» и бледность лица, создавая образ недоступного величия и сдержанности. Для Тициана этот заказ был вызовом по изображению власти, которая кроется не в физическом действии, а в статике и молчании. Обозначая появление официального портрета, который позже станет каноном для испанского двора.

Начало работы над мифологическим циклом для Филиппа II знаменует революционный момент в истории искусства и его патронажа. В письме к королю Тициан называет эти полотна «Поэзии», сознательно проводя параллель между живописью и литературой. Этим он апеллирует к принципу Горация — «как живопись, так и поэзия», утверждая право художника на визуальный вымысел и собственный взгляд на интерпретацию мифа, равную свободе поэта.

Уникальность ситуации заключается в том, что Филипп II предоставил Тициану карт-бланш в выборе сюжетов из Овидия. Это беспрецедентный случай для того времени: самый могущественный монарх мира отказался от диктата содержания, доверившись вкусу художника абсолютно. Это трансформирует модель «заказчик — исполнитель» в интеллектуальное партнерство. Филипп выступает здесь не как цензор, а как элитарный зритель, способный оценить сложную игру смыслов, эротизма и аллегории, которую может предложить ему венецианский мастер.

Тициан — Даная, 1544 г. и Тициан — Даная, 1553 г.

Картина «Даная» 1553 года демонстрирует, как Тициан адаптирует миф для вкусов своего патрона. В отличие от версии для кардинала Фарнезе, здесь Купидон заменён на старуху-служанку, ловящую золотой дождь фартуком. Этот жест вводит тему продажности любви и коррупции, что можно трактоваться довольно двояко: как морализаторское предупреждение или как циничная ирония.

Однако главный аспект — чувственность. Тициан создает произведение для частного кабинета короля — пространства, скрытого от общественного взора двора. Эротизм «Данаи» — это приватная форма наслаждения искусством. Тициан использовал свою технику «Клорито» для передачи тактильности плоти, создав эффект живого присутствия, недоступный в строгой религиозной живописи Испании. Для Филиппа II, скованного религиозными догмами и протоколом двора, эти картины служили легальным способом эстетического наслаждения, и Тициан выступал поставщиком этих элитарных визуальных удовольствий.

Тициан — Венера и Адонис, 1560-е гг.

Отправляя Филиппу II «Венеру и Адониса», Тициан пишет сопроводительное письмо, которое является ключом к пониманию их диалога. Он указал, что, раз в «Данае» тело было показано спереди, здесь он изобразил фигуру уже со спины, чтобы продемонстрировать возможности живописи показывать объем с разных ракурсов. Это прямое участие в дебатах о превосходстве живописи над скульптурой.

Художник не просто рассказывает миф, он образовывает монарха, обучая его видеть формальные задачи искусства. Сюжетно картина полна трагизма: момент, когда Адонис покидает богиню ради охоты, которая его погубит. Тициан передает сложную динамику переплетения тел, где желание удержать сталкивается с роком. Это требовало от короля не просто созерцания тел, но и эмпатии к человеческой драме. Патронаж поднимается на уровень совместного размышления о неизбежном.

Тициан — Диана и Актеон, 1556–1559 гг.

В полотне «Диана и Актеон» Тициан исследовал тему запретного взгляда и его последствий, создавая многогранную метафору отношений зрителя и картины. Актеон, случайно увидевший наготу богини, обречен на гибель. Филипп II, созерцавший эту сцену в уединении своего дворца, занимал позицию Актеона — он тоже участник, вторгнувшийся в сакральное пространство мифа.

Композиция картины перегружена напряжением: занавес отдернут, вода плещется, и нимфы в панике прячут тела. Тициан мастерски работает с критичностью момента — секунды до превращения человека в жертву. Работа демонстрирует, что «Поэзии» были не просто эротическими картинками, а глубокими философскими размышлениями о границах дозволенного, о судьбе и скрытой опасности красоты. Для обладающего абсолютной властью тема уязвимости перед высшими силами должно быть особенно резонирующая.

Тициан — Похищение Европы, 1560–1562 гг. | Питер Пауль Рубенс — Похищение Европы (копия Тициана), 1628–1629 гг.

Картина «Похищение Европы» считается вершиной стилистической свободы Тициана. Здесь он окончательно перешёл к технике, названной позже живописью пятном. Контуры растворяются, море и небо сливаются в единую вибрирующую субстанцию, написанную широкими мазками пасты. Хаос мазков передает ужас похищения и одновременно ошеломляющую энергию момента.

Принятие Филиппом II этой работы говорит об уровне эстетического доверия. Самый консервативный католический монарх Европы стал обладателем и ценителем самой «авангардной» живописи своего времени. Это разрушает стереотип о Филиппе как о сухом педанте. В отношениях с Тицианом он проявлял гибкость вкуса, понимая, что гениальность художника требует выхода за рамки академизма. Картина стала пособие для будущих поколений. Так Рубенс копировал её, восхищаясь тем, как Тициан цветом лепит форму.

В поздние годы манера письма Тициана изменилась настолько радикально, что вызывала недоумение у современников. Картины состояли из мазков, набросанных слишком жирно, что вблизи ничего не разобрать. Это феномен незавершённости — эстетики, требующая от зрителя активного участия в «сборке» образа. Филипп II, чья коллекция включила детализированные работы фламандцев всё же продолжал оплачивать и заказывать эти «размытые» шедевры — свидетельство, ценности для короля руки мастера превыше сюжетной ясности. Патронаж Филиппа позволил Тициану экспериментировать с оптическим смешением цветов прямо на холсте, предвосхитив открытия импрессионистов на столетия вперёд. Без поддержки испанского двора этот поздний стиль мог остаться непонятым и отвергнутым рынком.

Тициан — Диана и Каллисто, 1568 г.

Парная к «Диана и Актеон» картина «Диана и Каллисто» изображает сцену разоблачения беременности нимфы. Драматизм сюжета — неизбежные стыд, гнев, изгнание — передаётся богатством фактур. Бархат, вода, человеческая кожа и камень написаны с невероятной материальностью, но при этом объединены тревожным золотисто-сумеречным светом. Работа важна для понимания степени влияния патронажа Габсбургов на развитие европейского искусства. Находясь в королевской коллекции, полотна стали базой для Веласкеса. Испанский мастер, будучи хранителем коллекции Филиппа IV, часами изучал, как Тициан использовал черный цвет и как создавал атмосферу. Можно утверждать, что «золотой век» испанской живописи вырос именно из этих «поэзий», заказанных Филиппом II. А значит патронаж можно счесть долгосрочной инвестицией в благосостояние и развитие национальной культуры.

Тициан — Смерть Актеона, 1575 г.

Поздняя картина «Смерть Актеона» так и не была отправлена Филиппу II, оставшись в мастерской художника до его смерти. Она представляет мрачный финал мифологического цикла, где человек окончательно теряет свой облик, превращаясь в зверя, разрываемого собаками, под безучастным взглядом богини, чья фигура растворяется в пейзаже, становясь почти абстрактным пятном света.

Это полотно ставит вопрос о границах позднего стиля. Была ли эта размытость результатом ухудшения зрения стареющего мастера или осознанным философским жестом. Тициан продолжал работать над циклом, даже когда выплаты стали нерегулярными, движимый внутренней логикой серии, задуманной для короля. Это показывает, как внешний заказ был воспринят художником слишком лично, став для него экзистенциальным проектом.

Эскудо Хуаны I и Карла V, чеканенный в Барселоне

За возвышенным фасадом «Поэзий» скрывалась прозаическая реальность: Тициан постоянно боролся за свои деньги. Его письма к Филиппу II представляют собой уникальный жанр, смешивающий придворную лесть с настойчивыми требованиями оплаты. Филипп II был искренен в своем восхищении, но государственная казна опустела из-за бесконечных войн.

Тициан использовал свой талант как валюту в сложной бартерной схеме. В обмен на картины он получал не только деньги, но и разрешения на вывоз зерна из Неаполя или права на лесозаготовки. Художник выступал фактически кредитором империи, а картины были векселями. Экономические аспекты заземляет патронаж, показывая его сложную систему взаимозачетов с шедеврами мировой живописи, входящими в имперскую бухгалтерию наравне с поставками продовольствия.

Подводя итог мифологического цикла, можно сказать, что Тициан создал для Филиппа II пространство эскапизма. В мире, где король скован своим статусом, религиозными войнами и личными трагедиями, «Поэзии» открывали окно в иную реальность — чувственную, трагическую, но свободную от догм.

Если для Карла V Тициан конструировал публичный образ власти, то для Филиппа II он создал приватный мир воображения. Этот цикл стал примером диалога между художником и патроном, доказав, что искусство может быть не только инструментом пропаганды или декором, но и средством личной коммуникации и психологической разгрузки. Полная творческая свобода, дарованная творцу, привела к созданию работ, опередивших по смелости своё время.

Религиозный патронаж

Пусть мир чувственных языческих мифов закрыт в приватных покоях короля, у патронажа есть и публичное, и сакральное измерения с искусством в роли мощнейшего оружия Контрреформации и зеркала набожности Филиппа II.

Эпоха сотрудничества Тициана и Филиппа II совпадает с важным этапом — завершением Тридентского собора, определившего доктрину католической Контрреформации. Филипп II позиционировал себя как «Меч Церкви», и искусство должно было укреплять веру, вызывать благоговение и быть понятным все пастве. Это требовало от Тициана кардинальных перемен от двусмысленной «поэзий» к драматической ясности религиозных сюжетов. Художнику предстояло сохранить свой фирменный венецианский стиль, подчинив при этом его строгим религиозным требованиям. Отказавшись от декоративности в пользу эмоционального натурализма, религиозные полотна для короля стали темнее, тревожнее и психологически насыщеннее. Патронаж выступает в роли дисциплинирующего фактор: Филипп II, будучи католиком, направил кисть Тициана в русло, где эстетика должна была работать во спасение душ.

Тициан — Мученичество Святого Лаврентия, 1559 г.

«Мученичество Святого Лаврентия», предназначавшееся для главного алтаря Эскориала, является ключевым произведением этого периода. Святой Лаврентий считался небесным покровителем Филиппа II, и строительство Эскориала посвящялось именно ему. Тициан создал здесь грандиозный ноктюрн, где сцена освещена лишь зловещим пламенем костра и божественным лучом, пробивающим ночную тьму.

Светотени использовались Тицианом по-новому: свет, как метафора духовной борьбы. Вспышки огня на доспехах палачей и теле мученика создают атмосферу почти физически ощущаемого зрителем жара и боли. Картина утверждает идею, что истинный свет веры виден только в глубочайшей тьме страданий — концепция, идеально срезонировавшая с мистическим мировоззрением того испанского двора.

Тициан — Тайная вечеря (Тициан и мастерская), 1557–1564 гг.

История с «Тайной вечерей», отправленной в Эскориал, вскрывает драматический конфликт между автономией художника и волей заказчика. Тициан работал над полотном семь лет, создав поистине монументальное произведение. Однако по прибытии в Испанию картина оказалась слишком велика для стены в монастыре. По приказу чиновников холст был безжалостно срезан по периметру, уничтожая часть изначальной композиции.

Инцидент демонстрирует границы патронажа, для Филиппа II произведение искусства оставалось функциональным объектом, который должен вписываться в архитектуру. В иерархии ценностей Филиппа структура символа государства оставалась превыше гения отдельного мастера. Для художника это стало горьким напоминанием его места перед бюрократической машиной империи.

Тициан — Моление о чаше, 1558–1562 гг.

В поздних работах, отправленных Филиппу, стиль Тициана достигает предела. Сюжет ночной молитвы Христа в Гефсиманском саду передан практически без четких контуров, а фигуры вылеплены из скопления тьмы и вспышек света. Бог словно растворяется в окружающей его ночи, что подчеркивает его одиночество перед лицом будущей жертвы.

Эта живописная манера удивительным образом совпала с душевным состоянием Филиппа II в поздние годы жизни. Король все больше уходил в себя, проводя дни в молитвах и работе в стенах кабинета. Неогранённость форм у Тициана перестала быть просто техническим приемом, став визуальным эквивалентом мистического опыта, где границы материального мира размываются. Картина служила для короля зеркалом его собственной души в темноте ночи и всего груза ответственности.

Тициан, Положение во гроб, 1524-26 г. | Положение во гроб, 1560 г.

Версия «Положения во гроб», написанная для Филиппа II, при сравнении с ранними вариантами, например, для Лувра, демонстрирует колоссальную эволюцию трагического чувства. Если раньше Тициан акцентировал внимание на классической красоте и гармонии композиции, то позже сосредоточился на тяжести мертвой материи. Тело Христа написано так, что зритель физически ощущает массивность его вес, который трудно удерживать.

Цвет выступает эмоциональным триггером: свинцовое небо, глухие тона одежд и мертвенная бледность кожи — нет места надежде на скорое воскресение, только скорбь. Тициан интуитивно создал образ, лёгший в основу испанского религиозного реализма, повлияв на будущие работы мастеров.

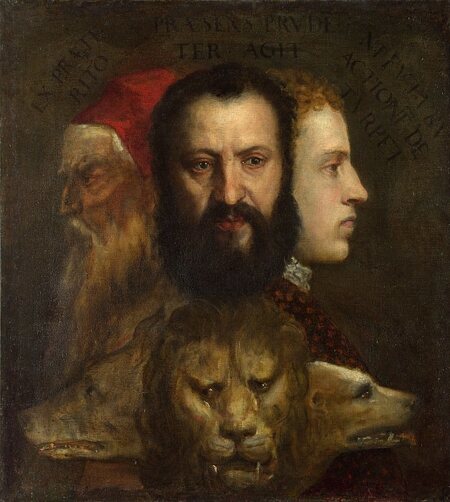

Тициан — Аллегория благоразумия (Тициан и мастерская) 1550-1565

«Аллегория Благоразумия» не является прямым королевским заказом, картина концептуально связана с этикой служения Габсбургам и может рассматриваться в контексте их отношений. Картина изображает три головы мужщин в разном возрасте над тремя разными головами зверей. Надпись гласит, что исходя из прошлого, настоящее действует благоразумно, дабы не навредить будущему.

Это визуальное завещание перекликается с важностью для Филиппа II династической преемственности. Идея передачи опыта от поколения к поколению фундаментальна для монархии. Если смотреть на лица портретов, как на самого Тициана, его сына Орацио и внука Марко, то художник ставит свой род живописцев в параллель с династией монархов. Это размышление о времени, памяти и долге, которые ценились Габсбургами превыше всего.

Тициан — Испания приходит на помощь Религии (Филипп II отдает инфанта Фернандо в жертву Виктории), 1572–1575 гг.

Одной из последних крупных работ для короля стала картина «Испания приходит на помощь Религии». Картина посвящена победе в битве при Лепанто и рождению наследника престола. Тициан смешал аллегорические фигуры с реальными портретами, создав сложный теологическо-политический манифест.

В этой работе заметна усталость многолетнего художника, однако композиционная мысль остается понятной: Филипп II представлен как смиренный даритель, протягивающий своего сына Богу в обмен на победу христианства. Трагизм ситуации заключался в том, что Фердинанд умер в детстве, сделав картину из гимна надежде в мемориал скорби. Это полотно подводит итог: Тициан до последнего вздоха служил мифотворцем семье, превращая даже личные трагедии короля в величественную священную историю.

Итоги влияния патронажа

Творчество Тициана на службе Габсбургам многогранно, в том числе благодаря уникальным моделям габсбургского патронажа и его влиянию на статус художника в Европе. Модель патронажа Габсбургов для Тициана распадается на два четких этапа. Сотрудничество с Карлом V и модель личного патронажа, основанная на близком присутствии, дружбе и их мифологизации связи. Целью было создание публичной образа императора, увековечивание его как воина и христианского рыцаря. Отношения с Филиппом II представляли модель интеллектуального патронажа на расстоянии. Король был требовательным клиентом, но давал Тициану невероятную художественную свободу в частных жанрах.

Если Карл V стремился к портрету, который был бы биографией его жизни, то Филипп II искал в искусстве отдушину и эстетическое наслаждение. В итоге, Тициан получил от Габсбургов то, что редко мог бы кто-то дать: от Карла — титул и статус, от Филиппа — финансовую поддержку и разрешение на безграничные художественные эксперименты.

Их патронаж сыграл решающую роль в развитии позднего, революционного стиля Тициана. Ни один другой заказчик, включая папский двор или венецианскую аристократию, не был готов принимать картины, написанные столь небрежными мазками, где форма уступает цвету и свету. Это требовало от Филиппа II не простого принятия, а проницательного понимания того, что в этой свободе и кроется истинный гений. Принятие испанским двором позволило Тициану в последние десятилетия жизни творить, не оглядываясь на академические правила и вкусы рынка. Это считается бесценным прецедентом в истории искусства: крупнейшая империя защитила право художника на художественный эксперимент, фактически дав ему средства для создания искусства ради искусства, свободного от требований внешней репрезентации.

Работы Тициана в собрании Филиппа II не только обогатили Габсбургов, но и имели огромное значение для последующего развития европейской живописи. Тициан стал незримым учителем для испанских мастеров. Диего Веласкес, работая хранителем королевской коллекции, годами изучал технику Тициана, копируя его работы, особенно «поэзии». Таким образом, патронаж Филиппа II, возможно, непреднамеренно, создал уникальную среду. Тициан, не покидая Венеции, стал ключевой фигурой в становлении испанской школы, доказав, что влияние художника определяется не им, а вечностью его работ в коллекции могущественного покровителя.

Тициан сумел выстроить уникальную модель патронажа, которую можно назвать «придворный художник без двора». Он пользовался всеми привилегиями, которые предоставлял император: титулы, пенсии, дипломатический иммунитет, — при всём сохраняя автономию вдали от интриг мадридского двора, которые сковывали бы творческую свободу. Эта модель позволила ему стать одним из первых по-настоящему независимых художников-предпринимателей. Тициан использовал престиж Габсбургов как щит от местных венецианских конкурентов, и как рычаг в переговорах с другими европейскими дворами. Он доказал, что художник, осознающий свою гениальность, может диктовать условия самой абсолютной власти.

Сотрудничество Тициана с Карлом V и Филиппом II стало квинтэссенцией патронажа высокого Возрождения и раннего барокко. Габсбурги искали в Тициане инструмент для достижения политического бессмертия, нуждаясь в художнике, способном превратить их смертность и преходящую власть в вечный образ. Тициан блестяще справился с этой задачей, запечатлев эпоху и очеловечив образ властимущих в глазах созерцающих, таким образом и сам добился большего бессмертия, чем его заказчики. Мы помним об исторической важности Карла V и Филиппа II, но смотрим на них именно глазами Тициана. Этот союз между абсолютной властью и абсолютным гением показывает важность глаза художника в создании исторической славы императора.

Тициан — Автопортрет, 1562 г.

Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. — М.: «АЛЬФА-КНИГА», 2008. — 1278 с.

Э. Панофский Смысл и толкование изобразительного искусства: Статьи по истории искусства. — СПб.: «Академический проект», 1999. — 455 с.

Панофский Э. Этюды по иконологии: Гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2009 (англ. 1939). 480 с.

Framing Titian’s poesie // The Frame Blog URL: https://theframeblog.com/2020/04/20/framing-titians-poesie/ (дата обращения: 26.11.2025).

Titian (Tiziano Vecellio) // Museo del prado URL: https://www.museodelprado.es/en/the-collection/artist/titian-tiziano-vecellio/d5a82a70-aa3f-4355-b733-97c04d9690ab (дата обращения: 26.11.2025).

Вместо тысячи книг: что расскажут эксперты о Тициане, Веронезе, Тинторетто и венецианской живописи // Артхив URL: https://artchive.ru/publications/2712~Vmesto_tysjachi_knig_chto_rasskazhut_eksperty_o_Titsiane_Veroneze_Tintoretto_i_venetsianskoj_zhivopisi (дата обращения: 26.11.2025).

Канторович, Э.Х., Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. Изд. второе, исправленное / Пер. с англ. М. А. Бойцова и А. Ю. Серегиной. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. — 752 с.

Titian (Tiziano Vecellio) // Museo del prado URL: https://www.museodelprado.es/en/the-collection/artist/titian-tiziano-vecellio/d5a82a70-aa3f-4355-b733-97c04d9690ab (дата обращения: 26.11.2025).

Framing Titian’s poesie // The Frame Blog URL: https://theframeblog.com/2020/04/20/framing-titians-poesie/ (дата обращения: 26.11.2025).

wikimedia commons // wikimedia URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Titian&title=Special%3AMediaSearch&type=image (дата обращения: 26.11.2025).