«Солнце — это Бог»

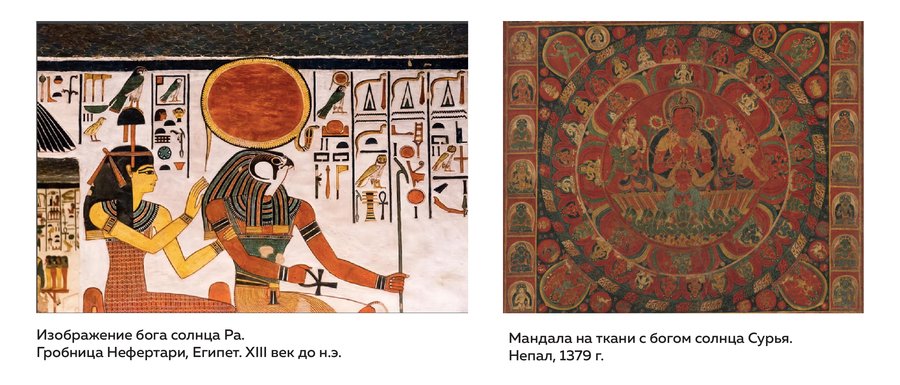

С древнейших времен солнце занимало особенное место в художественных традициях разных культур, символизируя божественную силу. В Дневнем Египте бог Ра изображался с красным солнечным диском над головой, олицетворяя источник жизни и власти, в Древней Греции Бог Гелиос, несущийся в колеснице по небу, воплощал идею космического порядка и неизменности мироздания. В культурах Востока солнечный символизм был не менее значим: японская богиня Аматэрасу считалась прародительницей императорского рода, а индийский бог Сурья изображался в сияющем ореоле, подчеркивающем его связь с жизненной энергией.

Тема моего исследования носит поэтическое название «Солнце — это Бог». В Новое время, несмотря на научные открытия, объяснившие природу света и строение солнечной системы, солнечный мотив не исчезает из искусства, а обретает метафизическое значение. В живописи XIX — начала XX века солнце, даже если его физически нет, выступает как концептуальный центр картины, вокруг которого выстраиваются эмоциональные и философские смыслы. Через игру света и тени, сияние и отражения художники создают ощущение трансцендентного присутствия, при котором солнечный свет предстает как носитель высшей гармонии и внутренней истины.

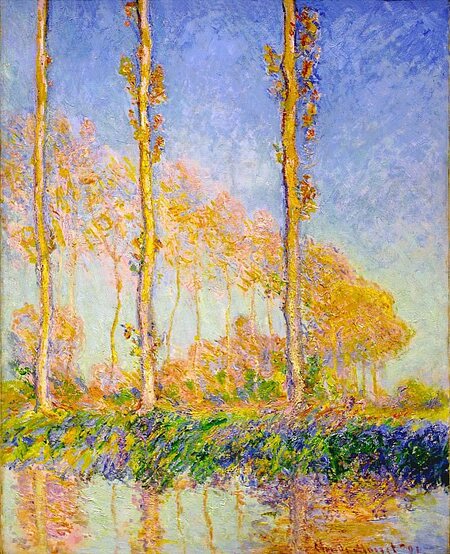

В этом контексте особенно значимы работы Уильяма Тёрнера, Клода Моне и Архипа Куинджи. Несмотря на различие художественных школ и стилей: романтизм, импрессионизм, реализм с элементами символизма — каждого из этих художников современники и последующие поколения называли «мастерами света». Такое внимание к солнечному образу позволяет выдвинуть гипотезу: в живописи XIX — начала XX века солнце сохраняет функцию, близкую к божественной — не просто физический источник света, но явление, формирующее визуальное и эмоциональное восприятие мира, атмосферу и духовный смысл художественной культуры нового и новейшего времени.

Объект исследования: живопись XIX — начала XX века с изображением солнца и световых эффектов.

Предмет исследования: художественные приёмы и визуальные решения, связанные с изображением солнца и световых явлений, их смысловое наполнение в творчестве Уильяма Тернера, Клода Моне и Архипа Куинджи.

Методы исследования: 1. Хронологический визуальный анализ — изучение ключевых работ каждого художника от раннего периода до позднего, определение изменений техники, манеры и тематики, новаторских живописных приёмов, связанных с передачей солнечного света и атмосферных эффектов. 2. Историко-документальный анализ — изучение писем, отзывов и мемуаров художников и их современников, в которых отражаются их представления о свете, солнце и художественных задачах. 3. Художественный анализ преемственности — обращение к работам современников и последователей, чтобы определить вклад Тернера, Моне и Куинджи в развитие художественной традиции.

Цель исследования — выявить, какое значение солнце имело в творчестве каждого из выбранных художников, какие новаторские художественные приёмы возникли благодаря обращению к солнечным эффектам, а также каким образом их подходы повлияли на развитие живописи XIX–XX веков.

Содержание

1. Уильям Тернер 1.1 Ранние годы и определение стиля (1792–1810) 1.2 Средний период (1810–1830) Серии морских пейзажей и путешествий, работы с эффектами рассвета и заката 1.3 Художественное новаторство (1831–1840) Исследование света, атмосферы, цвета, создание почти абстрактных световых эффектов 1.4 Поздний период (1841–1851) 1.5 Значение солнца Солнце как источник жизненной силы и метафизического света 1.6 Американские люминисты Влияние Тернера на американских люминистов и импрессионистов

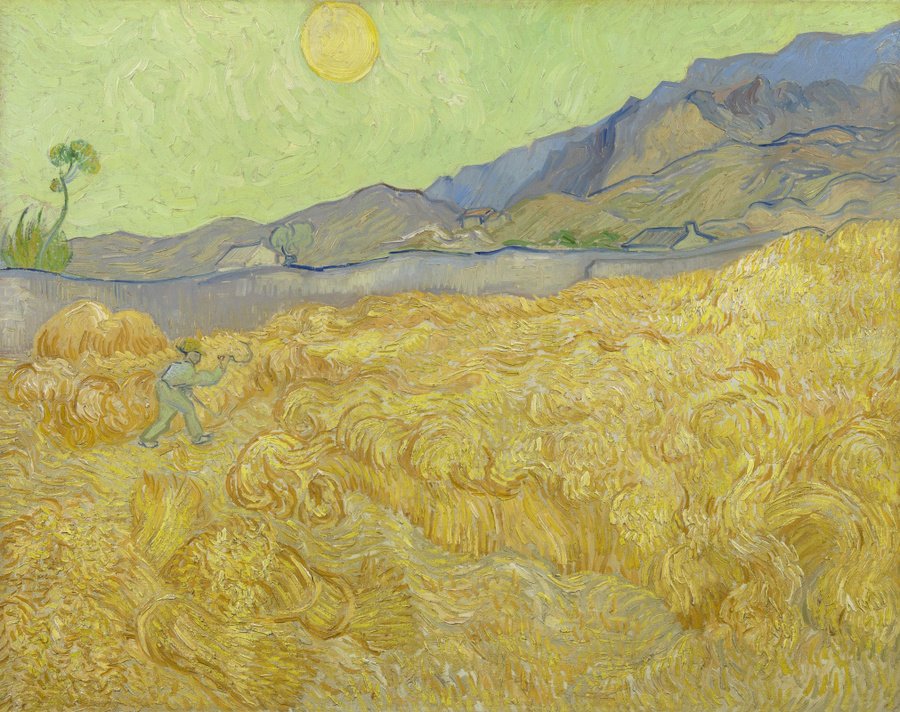

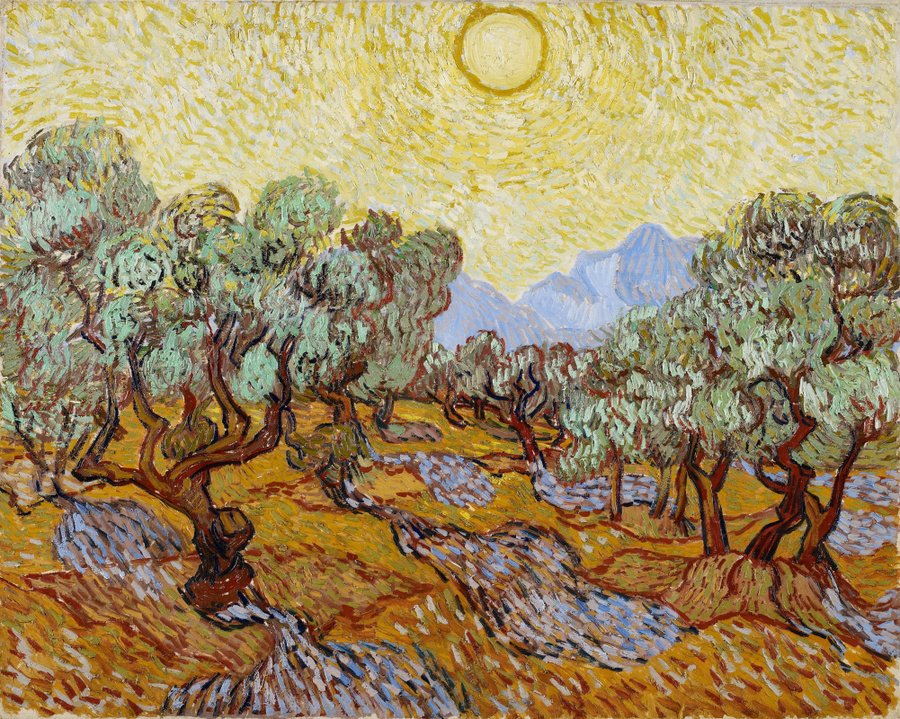

2. Клод Моне 2.1 Ранние годы и определение стиля (1858–1873) Пейзажи Гавра и Парижа, подготовка к импрессионизму 2.2 Средний период и главные серии (1873–1894) Серии «Тополя», «Стога сена», «Руанский собор» — исследования света в разное время суток 2.3 Художественное новаторство (1895–1905) Оптические эффекты, передача мгновенной атмосферы, использование серий для изучения света 2.4 Поздний период (1906–1926) Серии «Водяные лилии» — концентрация на цвете и отражениях 2.5 Значение солнца и света Свет как самостоятельный художественный объект и источник вдохновения 2.6 Импрессионисты и бельгийские люминисты 2.7 Винсент Ван Гог

3. Архип Куинджи 3.1 Ранние годы и определение стиля (1860–1872) Пейзажи Крыма и севера, первые эксперименты со светом 3.2 Средний период и первые выставки (1872–1881) Картины с выразительными солнечными эффектами, участие в выставках передвижников, персональная выставка 3.3 Художественное новаторство и затворничество (1882–1900) Специальная техника передачи света и атмосферы, усиление эмоционального эффекта. 3.4 Поздний период (1901–1910) Финальные пейзажи с метафизическим и символическим проявлением света 3.5 Значение солнца и света Солнце как носитель духовного смысла и эмоционального состояния природы 3.6 Ученики Куинджи 3.7 Николай Рерих Влияние Куинджи на философию света в картинах Рериха, религиозно-духовная символика

Заключение

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер (1775 — 1851)

Уильям Тёрнер. Замок Карнарвон. 1799

Клод Лоррен. Отплытие царицы Савской. 1648

Уильям Тернер. Восход солнца через дымку. 1807

Уильям Тернер. Метель. Переход Ганнибала через Альпы. 1812

Уильям Тернер. Дидона, основательница Карфагена.1815

Уильям Тернер. Восход солнца.Ловля рыбы в Маргит. 1822

Уильям Тернер. Регул. 1828 (переработана в 1837)

Уильям Тернер. Улисс насмехается над Полифемом. «Одиссея» Гомера. 1829

Уильям Тернер. Невольничье судно. 1840

Уильям Тернер. Свет и цвет (теория Гёте). Утро после потопа. Моисей пишет Книгу Бытия. 1843

Уильям Тернер. Восход с морскими чудовищами. 1845

Выводы

Уильям Тернер. Яхта приближается к берегу. 1840 — 1845

Американские люминисты

Клод Моне

Клод Моне. Побережье в Сент-Адрессе, закат. 1864

Клод Моне. Зерновые стога в Шайи на рассвете. 1865

Клод Моне. Дорога в Лувесьен, Тающий снег, Закат. 1870

Клод Моне. Закат на Сене. 1874

Клод Моне. Вечер в Аржантее. 1876

Клод Моне. Закат на Сене зимой. 1880

Клод Моне. Закат на Сене в Лавакур, зимний эффект. 1880

Клод Моне. Этрета, Утёс д’Аваль, Закат 1885

Серия тополя

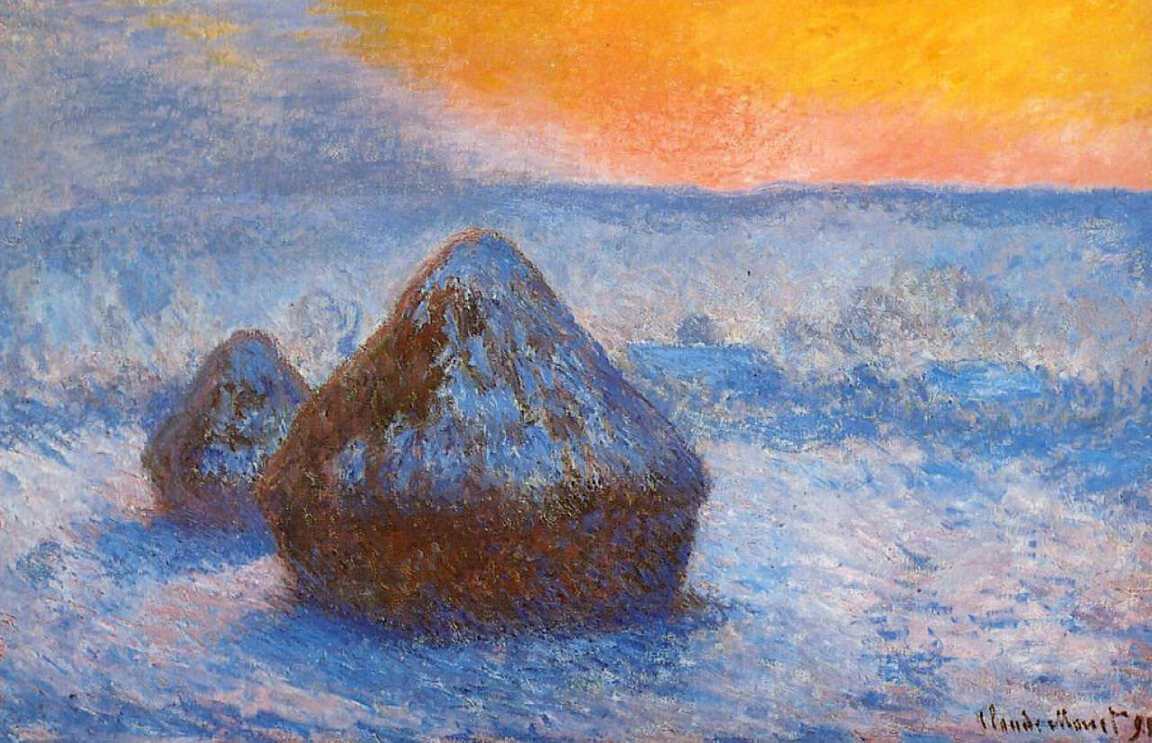

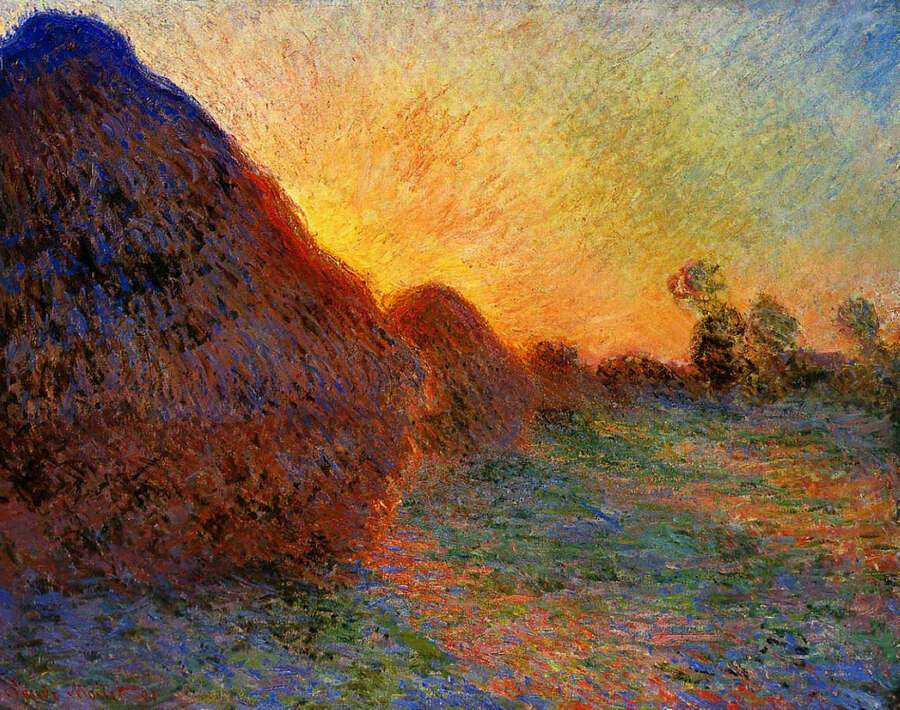

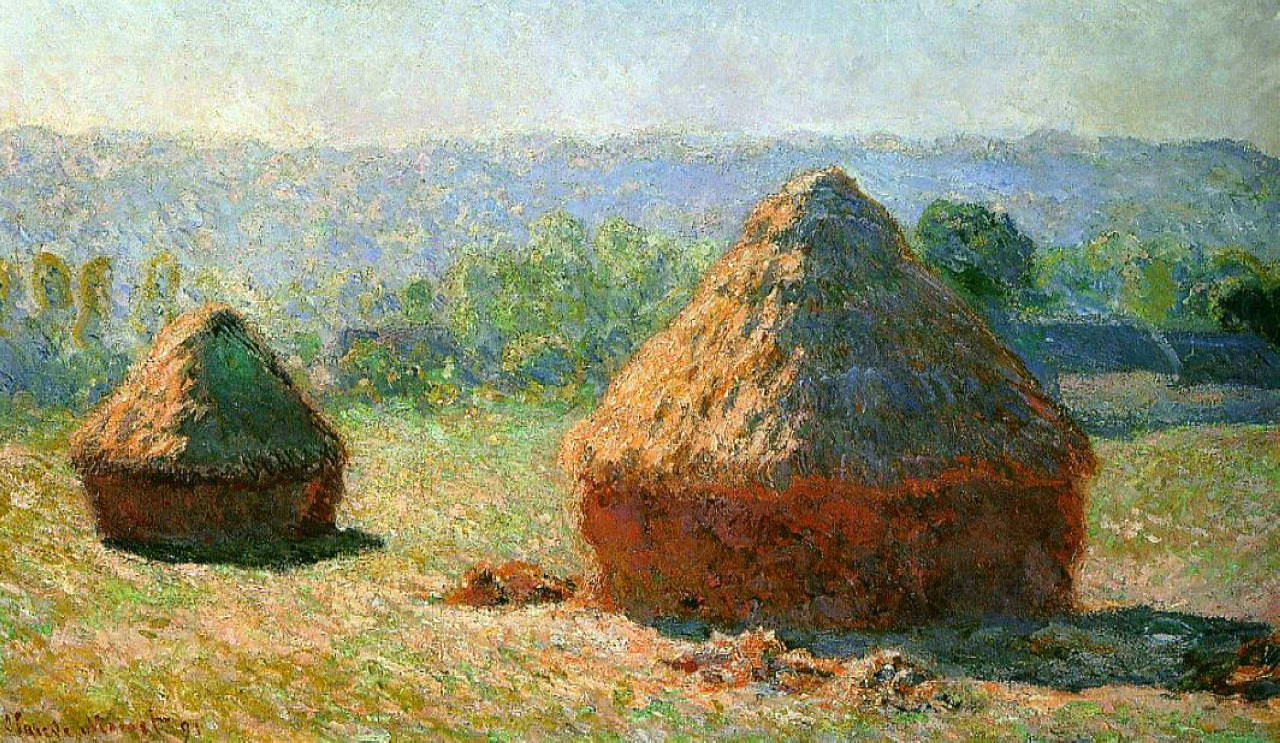

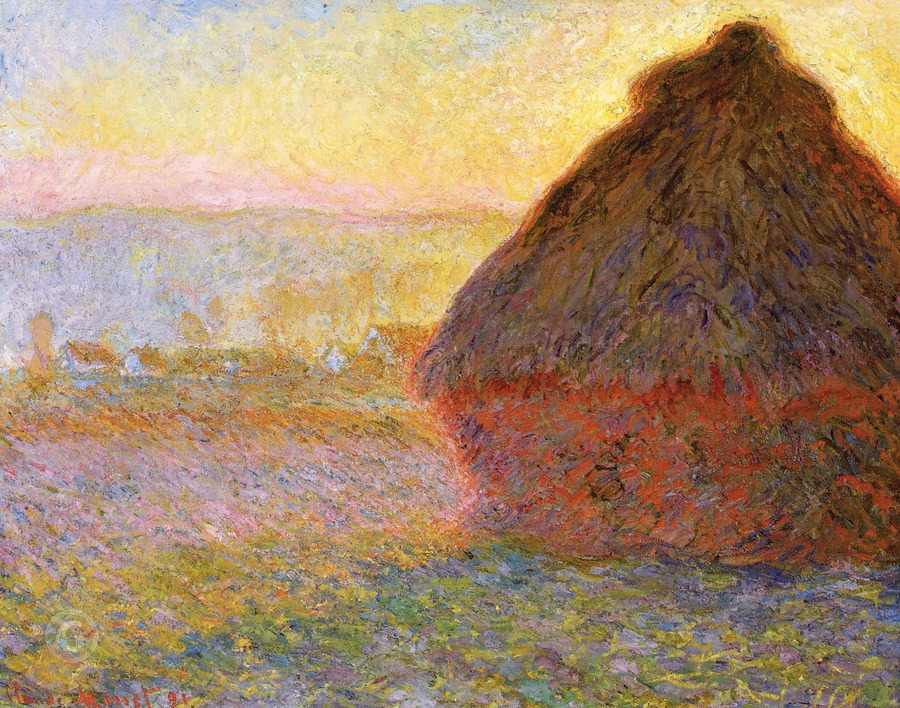

Клод Моне. Стога зерна. 1890

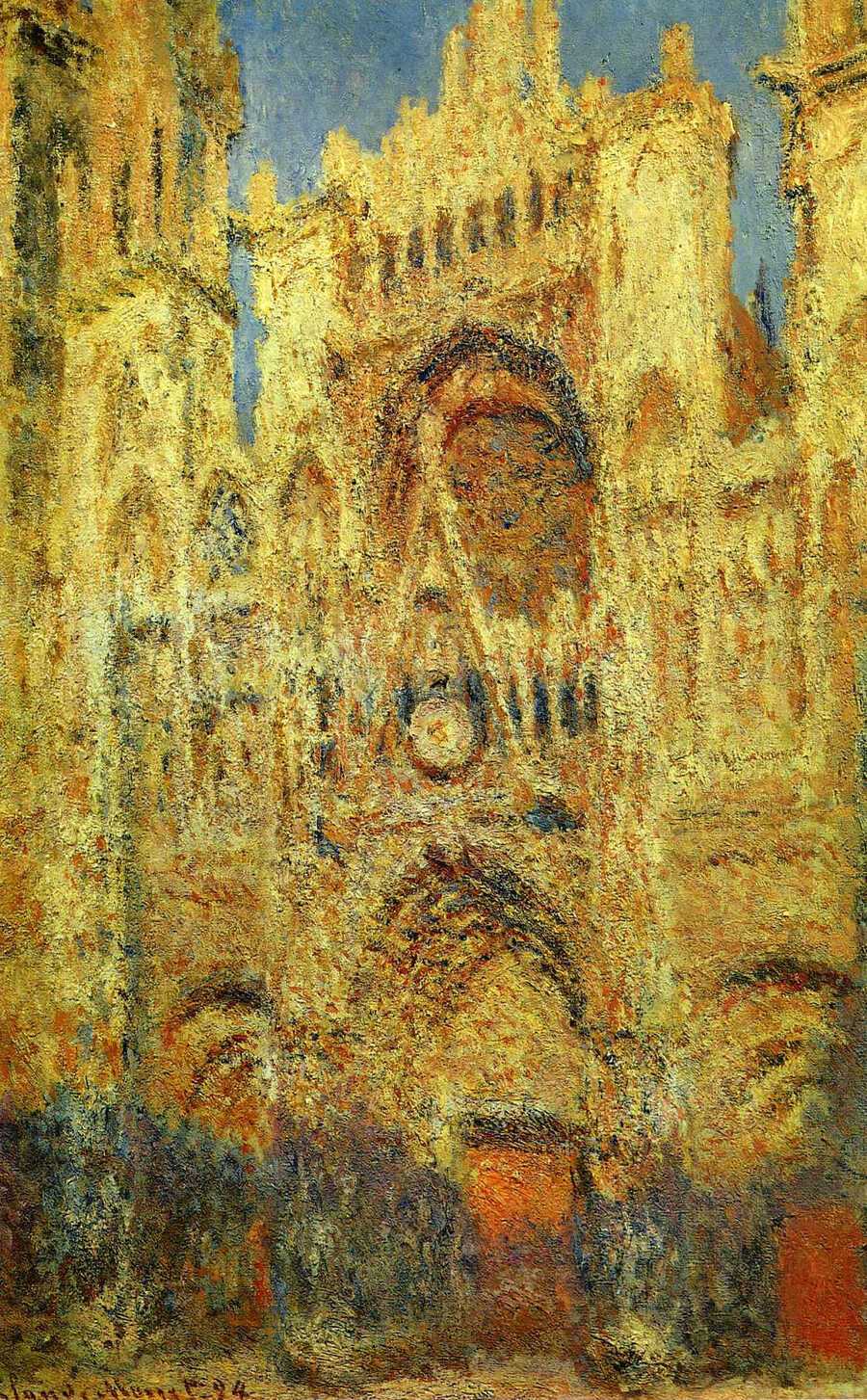

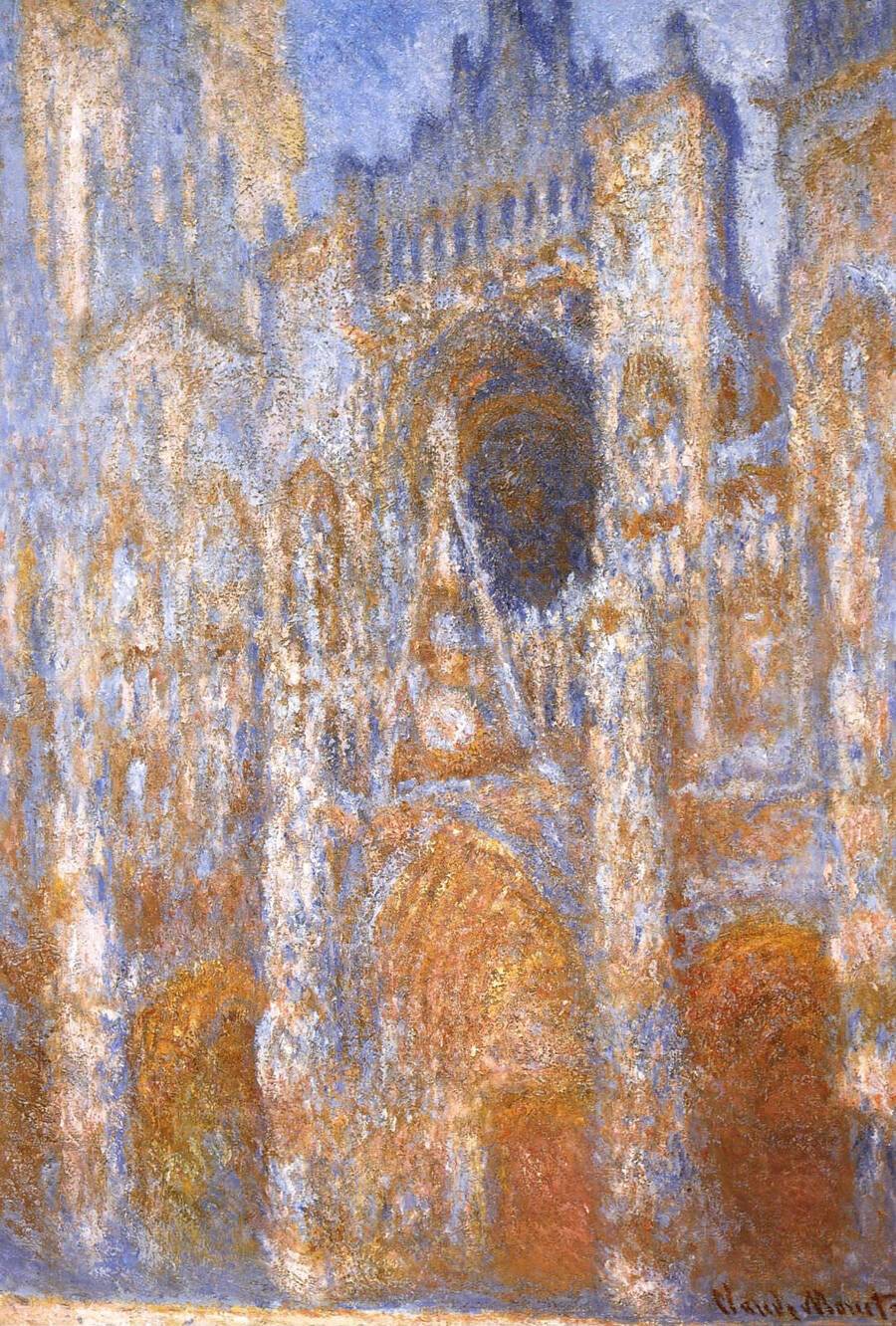

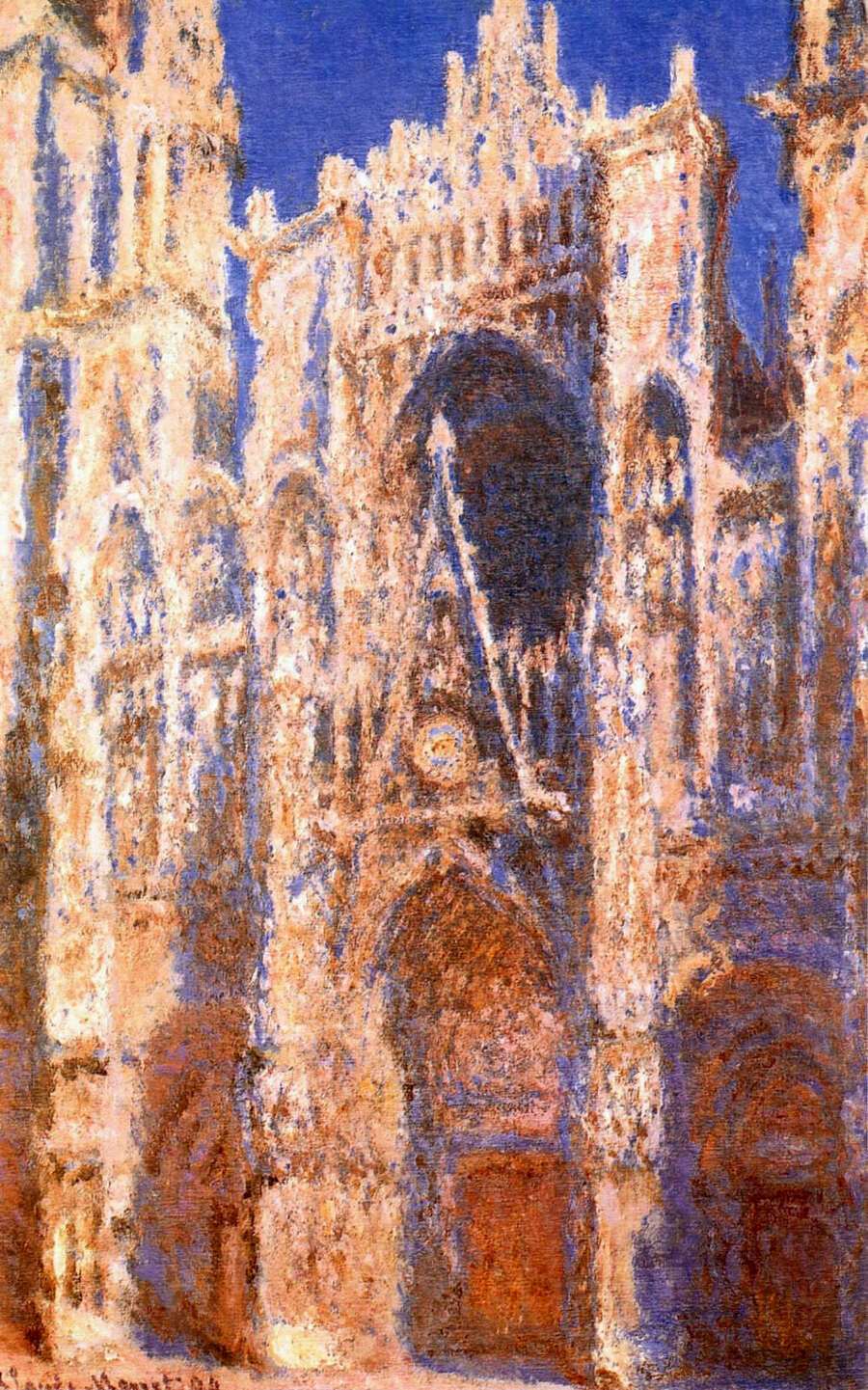

Клод Моне. Руанский собор. Портал в полдень. 1893

Клод Моне. Туманное утро на Сене в Буэ. 1897

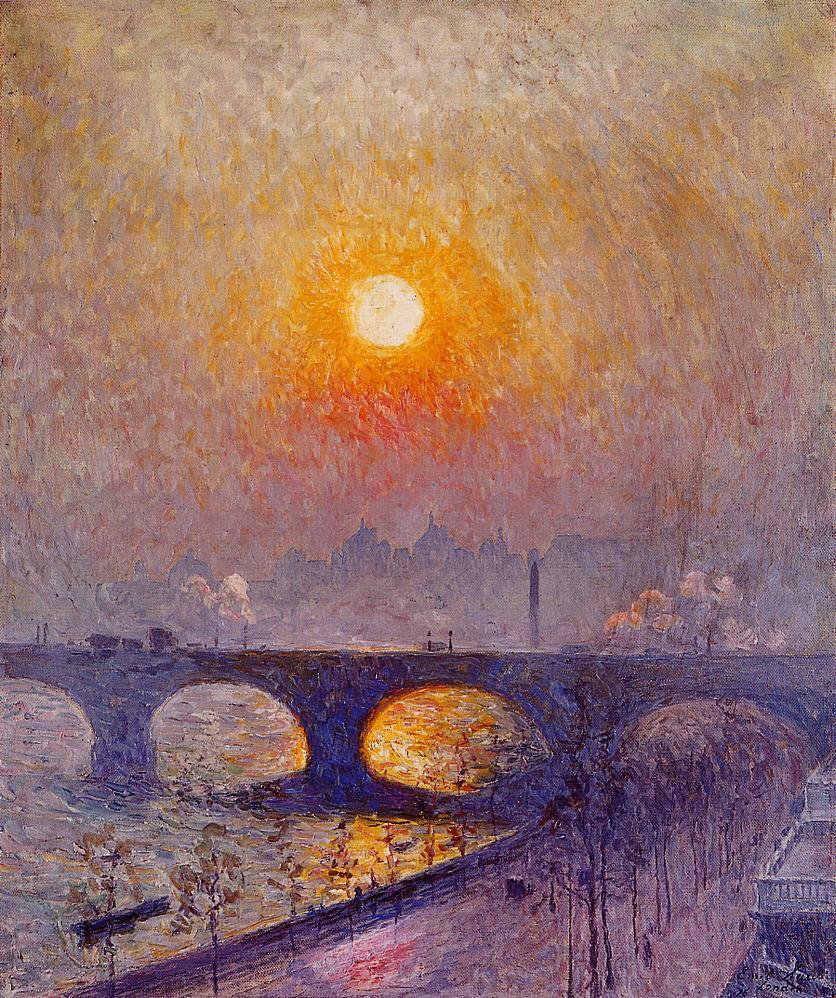

Клод Моне. Мост Ватерлоо, Эффект солнечного света. 1903

Клод Моне. Мост Ватерлоо, Солнечный свет в тумане. 1903

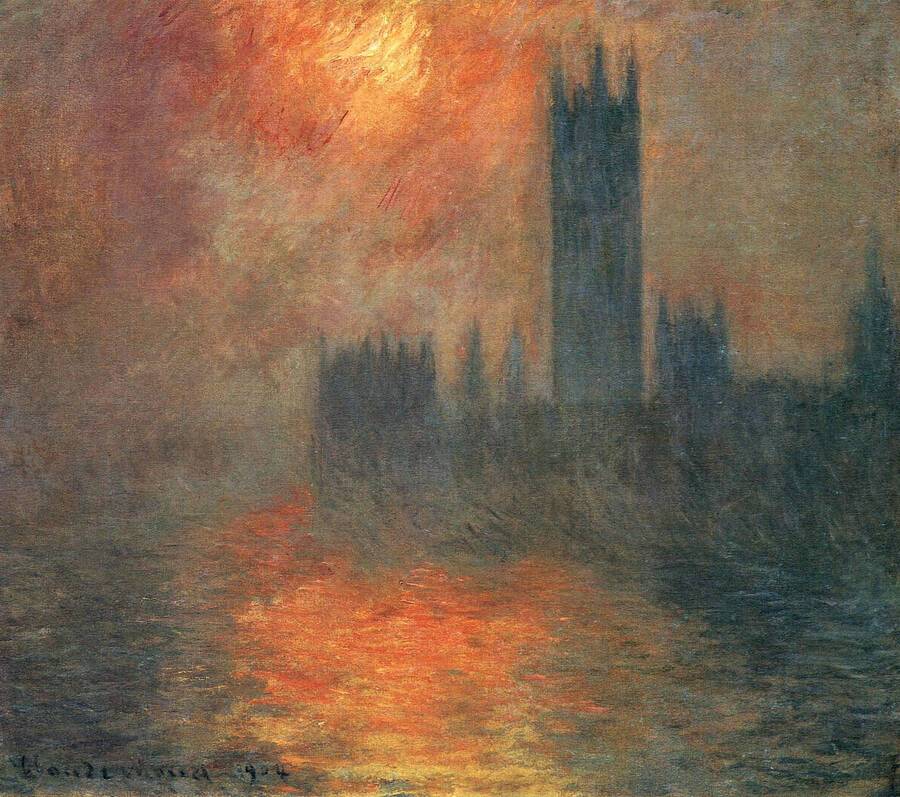

Клод Моне. Здание Парламента, Эффект солнечного света в тумане. 1904

Клод Моне. Кувшинки. 1907

Клод Моне. Сан-Джорджо Маджоре в сумерках. 1908

Выводы

Клод Моне. Кувшинки. Заходящее солнце. 1914 — 1926

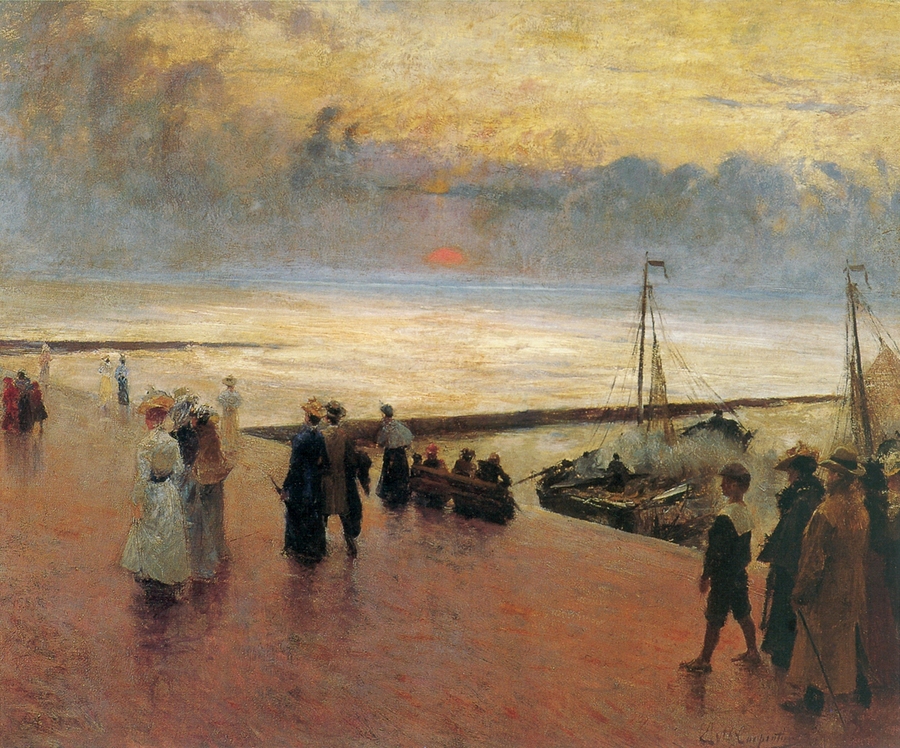

Импрессионисты и бельгийские люминисты

Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр в Париже. 1897

Архип Куинджи

Архип Куинджи. Исаакиевский собор при луне. 1869

Одна из наиболее ранних сохранившихся работ Архипа Куинджи — «Исаакиевский собор при луне» (1869) — была написана вскоре после того, как двадцатисемилетний художник-самоучка поступил вольнослушателем в Императорскую Академию художеств. Романтический пейзаж, сюжетом для которого стало наводнение в Петербурге, демонстрирует следование академической манере: точность архитектурного рисунка, построение пространства в соответствии с традициями и выверенный силуэт собора. На живописную манеру заметно повлияло и знакомство с творчеством И. А. Айвазовского, прежде всего в трактовке ночного неба и рефлексов. Однако уже в этой ранней работе выделяется характерная для Куинджи концентрация на свете.

В 1870 году Куинджи впервые посещает Валаам; художника поражает особая красота северной природы и её света — холодного и контрастного с привычным для него южным солнцем. Северные пейзажи становятся центральной темой его творчества на несколько лет.

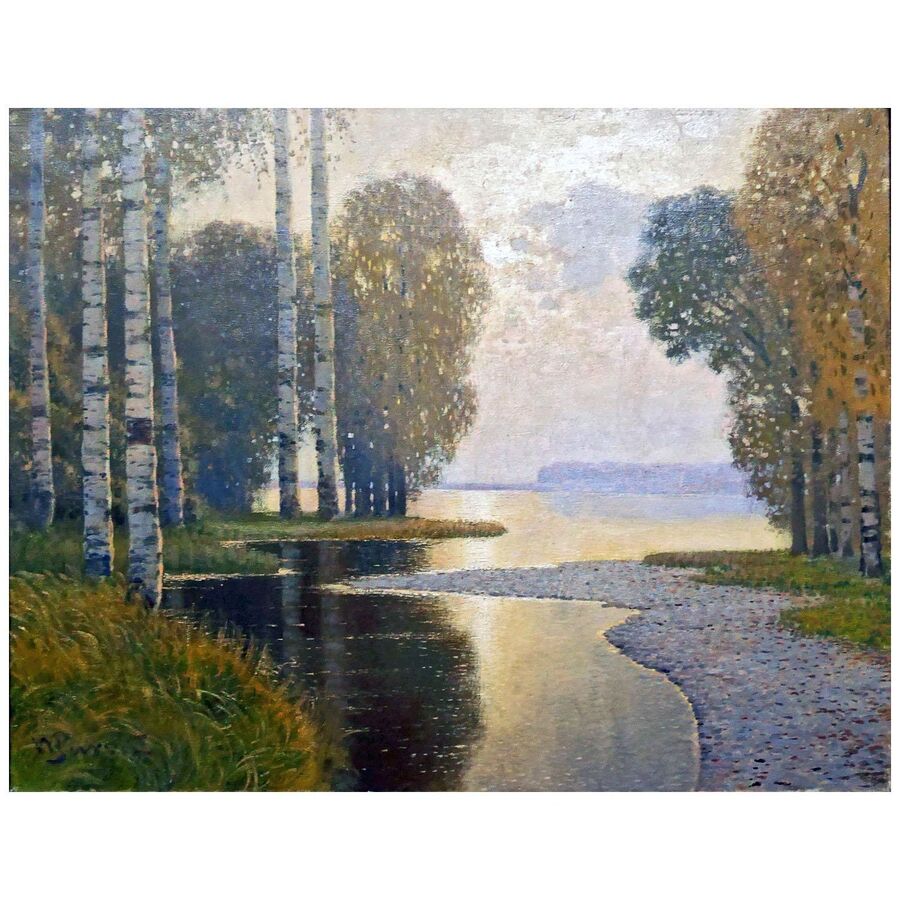

В картинах 1873 года «На острове Валаам» и «Ладожское озеро» Куинджи демонстрирует мастерство колориста и внимательность к градациям цвета, максимально приближая их к реальным оттенкам природы. Передний план тщательно проработан, переданы фактуры камня и прозрачность воды; приглушённая гамма и мягкий рассеянный свет объединены серебряным тоном.

«Север» (1879) создан после поездки Куинджи во Францию и знакомства с творчеством импрессионистов. Здесь проявляется более смелый подход, отличный от академических и передвижнических традиций: вертикальный формат, передний план выполнен обобщённо, значительная часть холста отдана небу за чётко выверенной линией горизонта, а внимание зрителя художник направляет на дальний план. При этом впечатление, переданное в картине, не ограничивается мгновением — оно выражает сумеречное состояние северной природы, характерное для всех его северных пейзажей.

Архип Куинджи. Ладожское озеро. 1873

Ещё в годы учёбы в Академии художеств Куинджи сблизился с Ильей Репиным и Иваном Крамским, некоторое время был увлечен идеями народничества и изображения реальной, суровой жизни, противопоставляемой академизму.

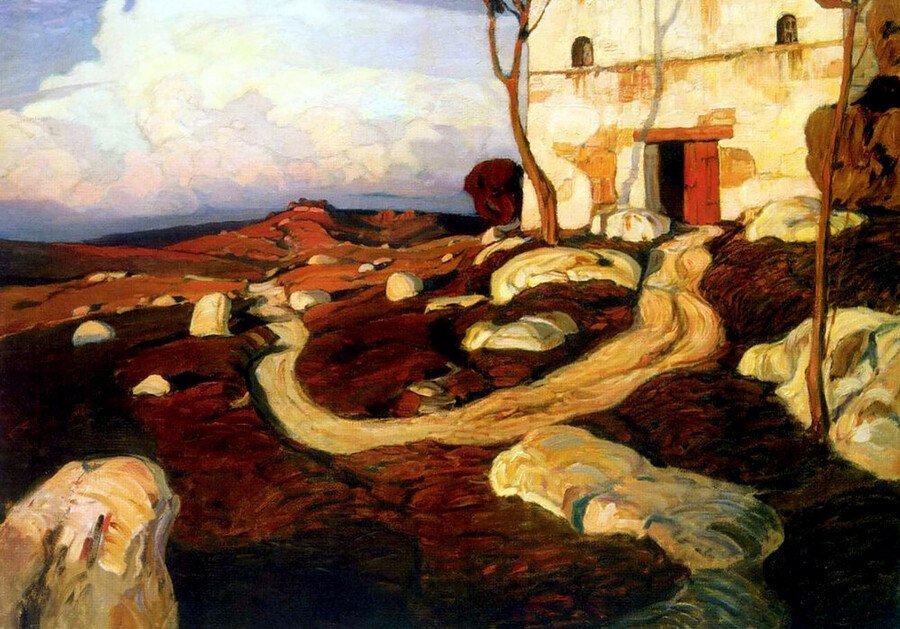

В 1874–1876 годах Куинджи участвовал в передвижных выставках Товарищества и «Чумацкий тракт в Мариуполе» (1875) — наиболее характерное его произведение этого периода.

Сюжет связан с родным краем художника, но при внешней реалистичности Куинджи интерпретирует его по-своему: не как социально-бытовую сцену, а как пейзажное состояние. Композиция построена на широком охвате степи и обобщённой передаче движения вереницы повозок. Колорит, по сравнению с более ранними картинами, усложнён: переходы от холодных серо-голубых тонов дождливого воздуха к тёплым охристым оттенкам земли создают атмосферу сырости, а через нее и тяжесть труда. Основной визуальный акцент остаётся на небе и световых рефлексах на размокшей дороге — характерный для Куинджи интерес к световым эффектам выходит за рамки традиционной передвижнической манеры.

Архип Куинджи. Чумацкий тракт в Мариуполе. 1875

Выставки передвижников принесли художнику широкую известность; его работы охотно покупали коллекционеры, среди них — Павел Третьяков, а отдельные картины отправлялись на международные выставки в Париж и Вену. Несмотря на то что до 1878 года Куинджи формально остаётся в рядах передвижников, к этому времени его интересы заметно смещаются. Биограф художника М. П. Неведомский писал об этом периоде так: «Задачи освещения, сила света — вот что занимает его по преимуществу в эти годы, вот что является тем секретом природы, которым он старается овладеть…».

В картине «Вечер на Украине» (1878) Куинджи создаёт новый для русской живописи тип романтически приподнятого пейзажа. Обычный сельский мотив преобразован за счёт интенсивных, намеренно усиленных красок: розовые отблески заката на хатах, насыщенная зелень деревьев и глубокие бирюзовые тени образуют яркий декоративный контраст. Свет здесь не описывает натуру, а формирует её заново — сгущает цвета, обобщает формы, замедляет ощущение времени, создавая эффект театральной композиции.

Следующий этап творчества Куинджи можно определить как углублённое изучение природы света и поиски его материальной и эмоциональной силы.

Архип Куинджи. Вечер на Украине. 1878

Во второй половине 1870-х Куинджи обращается к изучению законов физики и оптики, экспериментирует с пигментами, сближается с Менделеевым и последовательно исследует природу света, в теории и на практике.

Появляется серия работ, построенных на наблюдении за изменчивостью освещения — «После грозы», «Радуга» (ранняя версия), «После дождя». Куинджи экспериментирует с контрастными сочетаниями холодных и тёплых тонов, усиливает яркость цвета и сознательно упрощает участки переднего плана, чтобы не мешать восприятию световых эффектов. Масштабные небо и дальний план становятся центром композиции, а главным предметом изображения можно считать сам свет.

В 1879 году на 7-й выставке передвижников Куинджи представляет картину «Березовая роща»: новаторство в изображении света, благодаря которому ему удалось передать атмосферу яркого солнечного дня, современники назвали новым словом в пейзажной живописи. Художник выстраивает оригинальную, почти симметричную композицию, намеренно затемняет передний план, чтобы усилить вспышку освещения в центре поляны, концентрируя внимание не на деталях, а на общем ощущении. Он использует чистые, насыщенные краски, усиливает контраст солнечных пятен и теней, а обрезанные кроны деревьев усиливают эффект «фотографического кадра».

Куинджи предлагает свой стиль пейзажа — синтез наблюдения, декоративности и символической интерпретации природы, в которой свет становится главным носителем смысла. Илья Репин называет Архипа Куинджи «художником света».

Архип Куинджи. Радуга. Между 1875 и 1879.

Архип Куинджи. Березовая роща. 1879

Вернёмся на шаг назад — к теме исследования и утверждению, что «Солнце — это Бог» в живописи XIX–XX века. Как это соотносится с Куинджи, тем более если одна из вершин его творчества — картина «Лунная ночь на Днепре»? Изучая физические свойства света, Архип Иванович прекрасно понимал, что луна не обладает собственным светом, а лишь отражает солнечный. То есть солнце является первоисточником, а лунный свет — логическое продолжение поисков, в определенной степени, апогей его исследования солнечных эффектов в природе.

В 1880 году он устраивает выставку, посвящённую одной-единственной картине «Лунная ночь на Днепре» — шаг сам по себе новаторский. Не менее новаторской была и экспозиция: затемнённый зал и специально выстроенное искусственное освещение, которое подчёркивало эффект лунного свечения.

Необычная сила впечатления возникала благодаря сочетанию пространственного разворота композиции — обзора с высоты, притяжению между луной и горизонтом, минимизации деталей, точной работе с контрастами и локальными световыми и цветовыми акцентами, созданными экспериментальным составом красок. Асфальтовые пигменты давали мягкое, как будто внутреннее свечение луны и её отражения на темных водах реки с подчеркнутой линией берега.

По словам Крамского, «…река действительно совершает величественно свое течение, и небо настоящее, бездонное и глубокое».

Публика реагировала бурно: зрители заглядывали за холст в поисках дополнительной подсветки, не веря, что эффект достигается исключительно живописными средствами; другие утверждали, что это вообще не масляная живопись, а изображение, будто выведенное по стеклу и подсвеченное сзади. Настолько убедительно Куинджи передал природу ночного света.

Таким образом, «Лунная ночь на Днепре» становится не опровержением солнечного мотива, а его скрытым триумфом: солнце присутствует в картине через отражённый свет, который продолжает жить во тьме.

Архип Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880

Архип Куинджи. Сумерки. Между 1890 и 1895

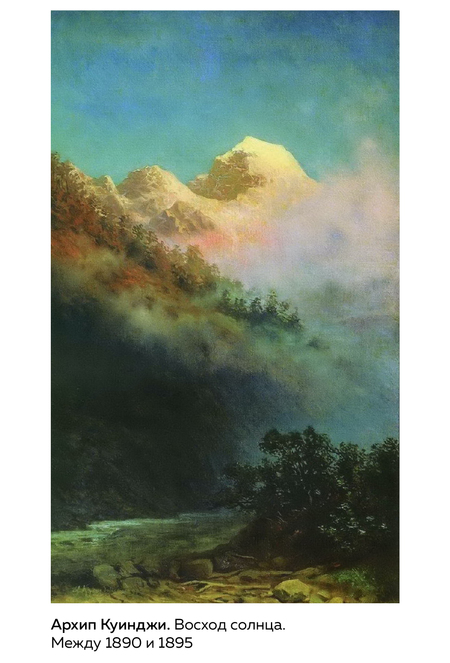

На пике славы, в 1882 году Архип Куинджи, неожиданно для всех, прекращает выставочную деятельность до самой своей смерти в 1910 году. Он ведет затворнический образ жизни, но не прекращает рисовать: путешествует с супругой в Крым и на Кавказ, рисует этюды, возвращается к своим ранним сюжетам и перерабатывает множество картин. В его мастерской появляются картины заснеженных склонов Эльбруса и Казбека, где он также стремится передать солнечные эффекты на белоснежных пиках, а композиция фиксирует ощущение бесконечного вечного. Молчаливость и одиночество горных пейзажей будто созвучны внутреннему миру художника, отдалившегося от мира людей и зрителей.

Архип Куинджи. Эльбрус. Снежные вершины. Между 1890 и 1895.

С 1894 года в течение трех лет Архип Иванович Куинджи преподает в Академии художеств. Несмотря на увольнение, в 1898 году он совершает большое путешествие по Европе со своими учениками, с многими из которых сохраняет тёплые отношения до конца жизни. Будучи Советником Академии, Куинджи активно участвовал в улучшении положения молодых художников и стремился создать условия для развития живописи.

Куинджи относился к роли педагога крайне ответственно: не только обучал рисунку и живописи, но и приучал к дисциплине зрительного восприятия и воспитывал в учениках идею служения искусству как высшей ценности. Он щедро делился принципами наблюдения природы, требуя точности в натурной работе, при этом направлял учеников на воспроизведение собственного восприятия, а не слепое копирование этюдов, стимулируя поиск личного художественного языка.

Тем не менее влияние мастера в работах его учеников очевидно: особая чувствительность к световым состояниям и стремление к цельному колористическому образу напрямую восходят к манере Куинджи.

Александр Борисов. Весенняя полярная ночь. 1897

Последняя декада жизни Куинджи посвящена переосмыслению ранних мотивов и поиску новых способов передать природный свет как живую, почти космическую энергию, а не просто визуальный эффект. В эти годы он создаёт одни из самых ярких и насыщенных по цвету полотен, стремясь показать величие и красоту природы в близкой по смыслу к импрессионисткой манере.

Разработанная ещё в «Вечере на Украине» свето-цветовая система получает развитие в «Эффекте заката», где вместо солнечные лучи заходящего солнца ложатся на заснеженные кроны деревьев. Куинджи демонстрирует, как свет способен преобразить окружающее пространство, делая пейзаж эмоционально напряжённым и почти символическим.

В картинах «Закат», «Закат в степи», «Закат зимой» (1900–1905, 1910-е годы) солнечный диск выдвигается на передний план как образ вечной, высшей силы. Смелая, порой обобщённая, многослойная манера нанесения мазков на холст, прямые и чёткие линии горизонта, сходящиеся с массивами облаков, резко контрастные и предельно насыщенные оттенки жёлтого, оранжевого и алого создают ощущение предельной силы света.

Архип Куинджи. Закат над сосновым лесом. 1900-е

Поздние шедевры Архипа Ивановича Куинджи воплощают его собственную философию художника света. Как говорил он сам: «Настоящий художник — тот, кто умеет уловить и отразить в картине внутреннее ощущение в его целостности».

Эти пейзажи — «портреты света» в разных состояниях, где Куинджи передаёт не внешнюю точность, а внутреннее восприятие мира: крупные обобщённые формы, насыщенные контрасты и игра цвета, света и тени создают гиперреальность, пространство приобретает метафизическую глубину, а сам свет становится главным героем сюжета.

В «Радуге» сияет космическая гармония; солнечный диск в «Красном закате» — первооснова мира, в «Ночное» тихая гармония застывших предрассветных сумерек рождает ощущение единения бесконечного с вечным.

Архип Куинджи. Радуга. 1900 — 1905

Архип Куинджи. Красный закат на Днепре. 1905 — 1908

Архип Куинджи. Ночное. 1905 — 1908

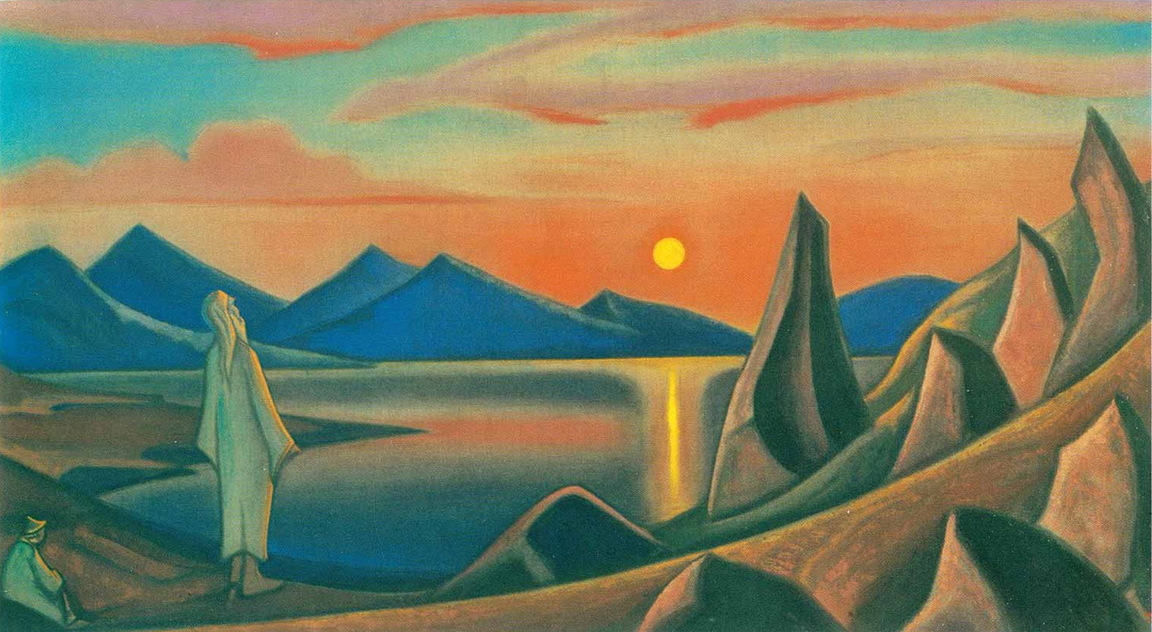

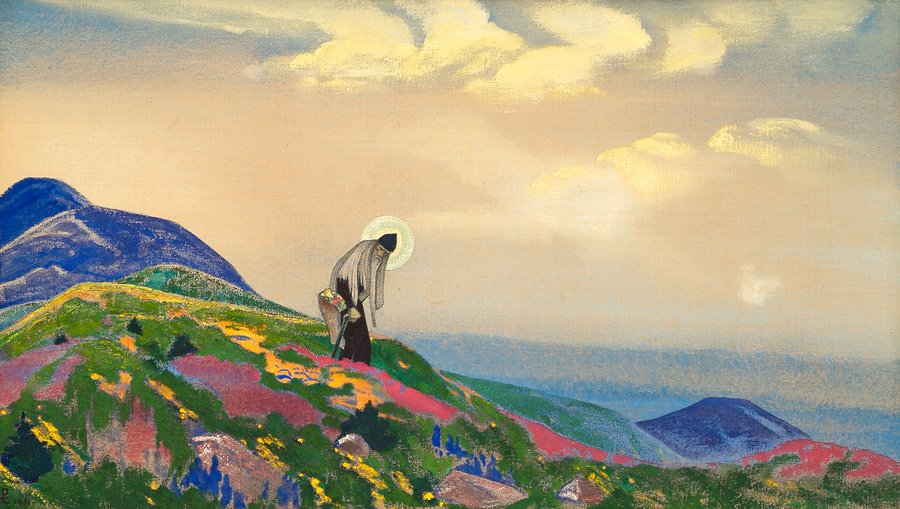

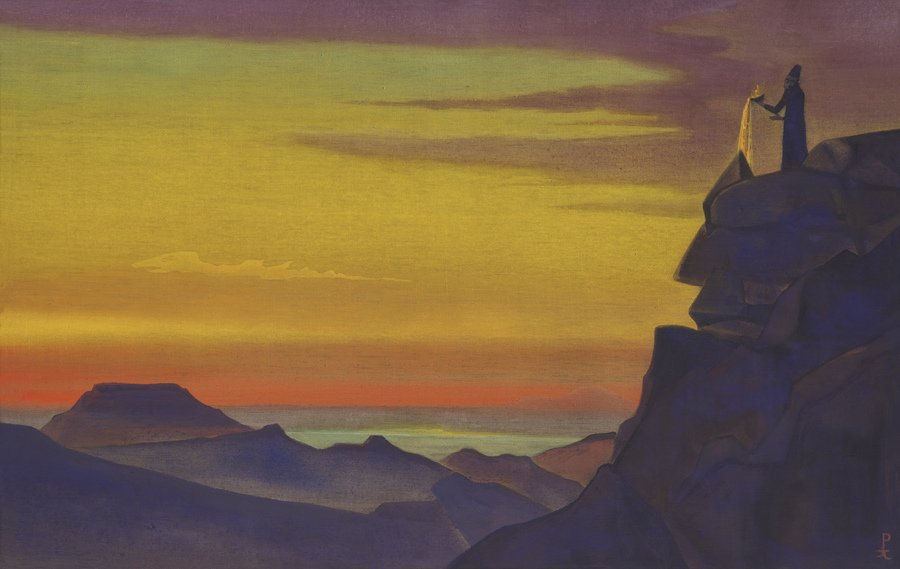

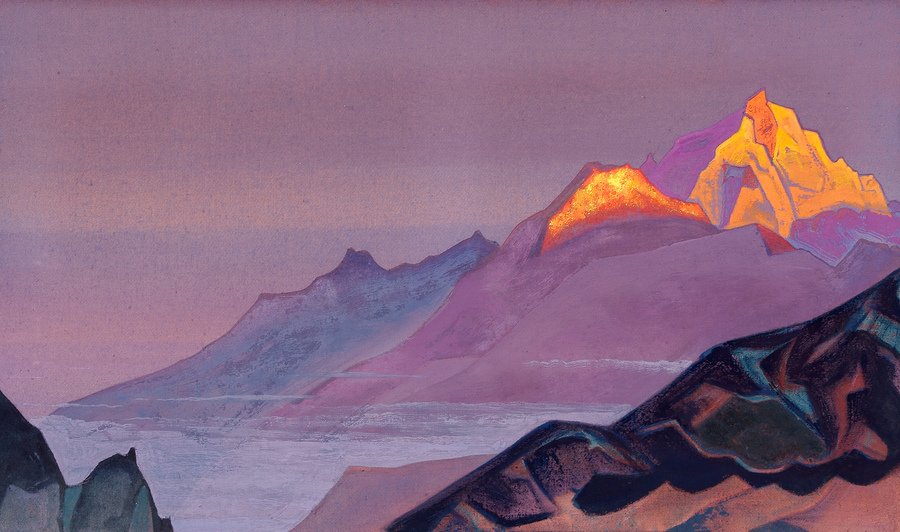

Ученик Куинджи Николай Рерих

Николай Рерих. Пантелеймон Целитель. 1931

Заключение

Библиография:

Источники: