Прекрасная смерть: эволюция визуальных образов смерти в искусстве

Фрагмент С. Ренар де Сен-Андре. Vanitas (Натюрморт с черепом, книгой и розами). XVII век.

РУБРИКАТОР

Концепция 1. Средневековье: иконография мучеников как эстетика святости 2. Барокко: смерть как театр и мистический экстаз 3. Романтизм: культ страдающего героя 4. Символизм и декаданс: эстетика умирания как наслаждение 5. Авангард: смерть и разрыв как художественный метод 6. Постмодернизм: смерть как эстетический продукт Вывод

КОНЦЕПЦИЯ

Смерть — один из самых древних, манящих и неизбежных мотивов мировой художественной культуры. На протяжении столетий она становилась не только объектом изображений, но и источником эстетического притяжения, способом говорить о красоте, вере, власти, времени и человеческой природе. Художники обращались к смерти не как к остановке, а как к переходу, к пространству между видимым и невидимым, к зоне, где реальность соприкасается с метафизикой. Именно поэтому смерть в искусстве почти всегда прекрасна — драматична, величественна, притягательна, а порой и соблазнительна.

Фресоки: «Страшный суд», Церковь Ильи Пророка, 1640-е гг. (Ярославль), и «Страшный суд», фрески Спаса на Ильине улице, 1378, (Новгород)

В Средневековье и Раннем Новом времени смерть была главным визуальным инструментом церковного воздействия. «Страшный суд», сцены мученичества, «Оплакивание» или распятия создавались не как документ боли, а как путь к духовному очищению. Тела святых, пронзённые стрелами или окружённые ангелами, казались не страшными, а просветлёнными. Даже самые грозные «dance macabre» не просто пугали — они учили соразмерять земную жизнь с вечностью. Смерть становилась идеей порядка и справедливости, частью божественного замысла, а потому — эстетически возвышенной.

В эпоху Ренессанса и Барокко художники увидели в смерти возможность для драматургии. Караваджо, Рубенс, Тинторетто превращали последние мгновения человеческой жизни в сцены театрального накала: свет, тени, жесты, телесные изгибы работали на то, чтобы смерть воспринималась как кульминация. Произведения этой эпохи показывают, что смерть может быть не только трагедией, но и проявлением красоты — красоты хрупкости, света, преодоления. Даже тела мучеников нередко изображены как идеалы гармонии, подчёркивая, что смерть открывает доступ к Высшему.

Романтизм возвёл смерть в ранг личной философии. Вместо религиозной обязательности появилась индивидуальная чувствительность: умирающий герой становится символом свободы, протеста или внутренней истины. Для Делакруа, Жирико или прерафаэлитов смерть — это эстетическое чувство, глубокий эмоциональный жест. Красивые лица, мягкие ткани, драматические позы создавали иной образ: смерть как нежность, смерть как трагическая красота, смерть как момент, который хочется рассматривать, а не отворачиваться.

Э. Шиле. Смерть и дева. 1915.

XX век переопределил разговор о смерти, столкнувшись с войнами, катастрофами и технологическими изменениями. Но даже здесь художники не отказались от её притягательности. Фрэнсис Бэкон, Ансельм Кифер, поздние сюрреалисты — все они показывали ращрушительную сторону смерти как мощный образ, заставляющий ощущать глубину человеческого существования. Визуальный язык стал более резким, агрессивным, но эстетическое притяжение не исчезло: наоборот, современность усилила интерес к гибели как к границе опыта.

Сегодня смерть в искусстве возвращается в новом виде — в моде, фотографии, digital-art и перформансе. Современные авторы, от Марии Абрамович до создателей фэшн-кампаний, используют смерть как метафору обновления, риска, исчерпанности, а иногда — как стиль. Мягкая эстетика «beautiful decay», готические мотивы, неоромантизм и коллекции модных домов, вдохновлённые мортальным символизмом, подтверждают: смерть не теряет своей притягательности, она лишь меняет выразительные средства.

Это исследование проследит, как визуальные образы смерти трансформировались от сакральных и возвышенных до личных, эстетических и постироничных; как художники разных эпох видели в смерти не разрушение, а смысл, и почему, несмотря на культурные перемены, именно смерть остаётся одним из самых прекрасных и мощных источников визуального искусства.

1. Средневековье: иконография мучеников как эстетика святости

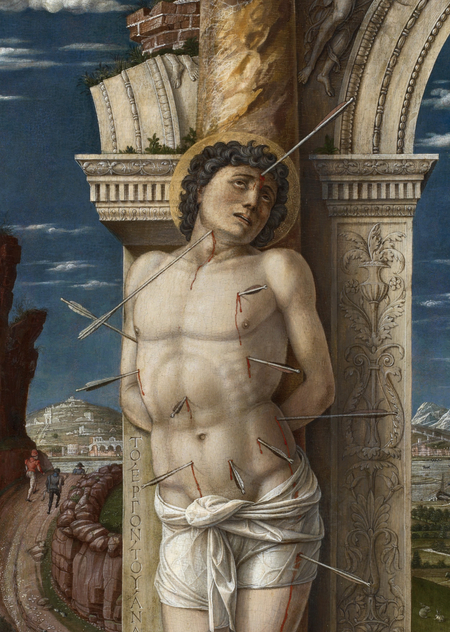

А. Мантенья. Святой Себастьян. Ок. 1480.

Иконические сюжеты Средневековья показывают смерть как идеал духовного возвышения. В «Мученичестве святого Себастьяна» (Андреа Мантенья, ок. 1480) тело святого пронзено стрелами, но его поза — почти классическая, благородная, спокойная. Мантенья подчёркивает анатомическую гармонию и свет, которым наполнена фигура. Страдание не искажает тело — наоборот, делает его прекраснее.

А. Мантенья. Святой Себастьян. Ок. 1450.

Подобное мы видим в более ранних работах: «Снятие с креста» (Рогир ван дер Вейден, ок. 1435) превращает момент гибели Христа в композицию абсолютной ясности. Острая драма смягчена точной пластикой жестов и светом, который делает смерть не ужасом, а сакральным идеалом, подчеркивая христианские идеи о возвышении духа через страдания тела.

Р. ван дер Вейден. Снятие с креста. Ок. 1435.

Средневековый художник всегда балансирует между болью и сиянием — именно так формируется традиция прекрасной смерти.

Фрагмент Р. ван дер Вейден. Снятие с креста. Ок. 1435.

2. Барокко: смерть как театр и мистический экстаз

Барокко усиливает телесность и эмоциональность. В «Погребении Христа» (Караваджо, 1603–1604) свет падает как режиссёрский прожектор, выделяя тяжелые тела и выражения лиц. Смерть Христа превращена в сцены театра — тёмный фон, резкие контрасты, драматические руки.

Караваджо. Погребение Христа. 1603–1604.

Бернини в скульптуре «Экстаз святой Терезы» (1647–1652) показывает момент, где границы жизни и смерти размываются в мистическом переживании. Лицо Терезы передаёт одновременно боль, блаженство и отдачу — это не документ страдания, а эстетизация пограничного опыта.

Дж. Л. Бернини. Экстаз святой Терезы. 1647–1652.

У Рубенса в «Снятии с креста» (1612–1614) тело Христа освещено мягким, почти сияющим светом, который подчёркивает его тяжесть и одновременно красоту. Это смерть как прекрасная кульминация и высшая драма.

П. П. Рубенс. Снятие с креста. 1612–1614.

Фрагмент Караваджо. Погребение Христа. 1603–1604. и П. П. Рубенс. Снятие с креста. 1612–1614.

Фрагмент П. П. Рубенс. Снятие с креста. 1612–1614.

3. Романтизм: культ страдающего героя

Т. Жерико. Плот Медузы. 1818–1819.

Романтики создают образ прекрасной смерти, основанной на человеческой чувствительности. Сама природа романтизма предполагает эстетищацию страданий, но не с целью духовного возвышения, как в средневековье, а ради постижения человеческой природы. В «Плоте Медузы» (Теодор Жерико, 1818–1819) гибель людей на плоту превращается в монументальную аллегорию человеческой трагедии. Тела вытянуты в композиции, напоминающей античную рельефность — смерть подана величественно, почти героически.

Фрагмент Т. Жерико. Плот Медузы. 1818–1819.

У Делакруа в «Смерти Сарданапала» (1827) разрушение и гибель превращены в вихрь красных тканей, поз и жестов. Смерть — это не только сюжет, но и эстетический инструмент: цвет, движение, композиция создают чувственное, почти мифологическое напряжение.

Э. Делакруа. Смерть Сарданапала. 1827.

Романтизм утверждает, что смерть — это великая эмоция, событие абсолютной выразительности.

Фрагмент Э. Делакруа. Смерть Сарданапала. 1827.

4. Символизм и декаданс: эстетика умирания как наслаждение

А. Бёклин. Остров мёртвых. 1880–1886.

Символисты изображают смерть как утончённый, изысканный мотив. В «Острове мёртвых» (Арнольд Бёклин, пятая версия — 1886) мрачный пейзаж, тишина и белая фигура, сопровождающая гроб, создают ощущение не ужаса, а таинственной красоты и спокойствия. Смерть здесь — мистическая, почти соблазнительная.

Ф. Кнопф. Сфинкс. 1896.

Фернан Кнопф в «Сфинксе» (1896) и других работах соединяет эротизм, неподвижность и намёк на гибель — образы истощённой красоты. Смерть и желание у символистов сливаются, превращаясь в изысканный визуальный код.

Г. Климт. Смерть и жизнь. 1910–1915.

Эта эстетика достигает предела в работах Густава Климта: «Смерть и жизнь» (1915) показывает смерть как декоративную, орнаментальную силу, вписанную в мир золота и орнаментов.

5. Авангард: смерть и разрыв как художественный метод

П. Пикассо. Герника. 1937.

Авангард рвёт традиции красоты, но продолжает разговор о смерти как точке напряжения. «Герника» (Пабло Пикассо, 1937) превращает сцену массоврй смерти в фрагментированную структуру. Лица кричат, тела разорваны на геометрические части — но именно этот разрыв становится эстетической формой.

Э. Л. Кирхнер. Автопортрет в солдатской форме. 1915.

Экспрессионисты, например, Эрнст Кирхнер в «Автопортрете как солдат» (1915), показывают смерть как психологическую тень: пустые глаза, обрубленные пальцы — метафора разрушенной личности.

К. Малевич. Чёрный квадрат. 1915.

У Малевича смерть — это обнуление формы. «Чёрный квадрат» (1915) — не прямое изображение, но символический жест радикального конца: смерть образа, смерть мимесиса.

6. Постмодернизм: смерть как эстетический продукт

В постмодернистскую эпоху смерть утрачивает сакральность и превращается в визуальный код, который можно свободно цитировать, стилизовать и трансформировать. Художники работают со смертью не как с трагедией, а как с формой — эстетической, символической, концептуальной. В этом контексте особенно показательно творчество двух авторов, которые радикально по-разному, но одинаково глубоко раскрывают тему смерти: Марина Абрамович и Джоэл-Питер Уиткин.

Дж.-П. Уиткин. The Kiss. 1982.

Уиткин создаёт тщательно построенные фотографические «табло», в которых смерть становится частью эстетической композиции. В «The Kiss» (1982) он использует два соединённых человеческих черепа, создавая образ одновременно интимный и пугающий. В «Still Life, Mexico» (1992) фрагменты человеческого тела разложены так, будто художник собирает классический натюрморт XVII века — свет, композиция и фактура работают на изысканность, а не на шок. В «A Woman Once a Bird» (1990) деформированное тело помещено в пространство, напоминающее барочный алтарь. Уиткин наследует традиции Мантеньи, Ван дер Вейдена, символистов и декадентов — он эстетизирует смерть, превращая её в прекрасный, сложный, визуально насыщенный объект. Его фотографии доказывают: постмодернизм может делать смерть одновременно реальной и художественной, материальной и мифологической.

Дж.-П. Уиткин. Still Life, Mexico. 1992.

С. Ренар де Сен-Андре. Натюрморт с черепом (Vanitas). XVII век. и Я. де Гейн II. Vanitas. 1603.

Дж.-П. Уиткин. A Woman Once a Bird. 1990.

Марина Абрамович работает с темой смерти иначе — через тело, действие и риск. В «Rest Energy» (1980) она стоит под натянутой стрелой, направленной в её сердце, а напряжение её руки и руки Улая превращает возможность смерти в художественный материал. Это не изображение гибели, а присутствие смерти «здесь и сейчас». В «Balkan Baroque» (1997) Абрамович три дня очищает груды окровавленных костей — смерть здесь не стилизована, а обнажена как след войны, боли и памяти. Но даже в этом ритуальном жесте присутствует эстетика: ритм движения, белые платья, свет, композиция перформанса создают образ, который воспринимается не как документ, а как художественная форма.

М. Абрамович. Rest Energy. 1980.

М. Абрамович. Balkan Baroque. 1997

Уиткин оформляет смерть как визуальный продукт — красивый, театральный, почти живописный. Абрамович превращает смерть в опыт — физический, эмоциональный, телесный. Вместе они показывают, что постмодернизм не отказывается от темы смерти, а напротив, делает её универсальным художественным языком.

М. Абрамович. Balkan Baroque. 1997

Смерть становится образом, который можно рассматривать, проживать, интерпретировать. Это не конец, а бесконечный визуальный ресурс, наследующий тысячелетней традиции и открывающий пространство для новых эстетических решений.

М. Абрамович. Balkan Baroque. 1997

ВЫВОД

Прослеживая эволюцию образов смерти в искусстве — от средневековой иконографии мучеников до постмодернистских перформансов и фотографических постановок, — становится очевидно, что смерть всегда была и остаётся одним из центральных визуальных мотивов человеческой культуры. Меняясь вместе с эпохами, она каждый раз обретает новые формы, но неизменно сохраняет способность притягивать взгляд, провоцировать переживание и порождать эстетическое напряжение.

Фрагмет А. Бёклин. Автопортрет со Смертью, играющей на скрипке. 1872.

В Средневековье смерть возвышала, превращая страдание в святость; в барокко она становилась театром божественного действия; в романтизме — частью личного мифа и чувствительности; в символизме — изысканным наслаждением упадком; в авангарде — жестом разрыва и обновления; в постмодернизме — знаком, образом, эстетическим продуктом. Несмотря на различия в языках и стилях, во всех этих проявлениях сохраняется одно: художники неизменно стремятся придать смерти форму, сделать её видимой, осмысленной, иногда пугающей, но чаще — прекрасной.

Эта красота не случайна. Смерть в искусстве — это не только отражение страха, но и способ осмысления человеческого опыта, конечности, преобразования и смысла.

Художник обращается к смерти, чтобы говорить о жизни: о её хрупкости, ценности, глубине. Именно поэтому визуальные образы смерти никогда не исчезают из художественной культуры — они лишь меняются, открывая новые способы переживания и понимания. Смерть остаётся не пустотой, а источником формы, эмоции и смысла — и в этом её неизменная эстетическая сила.

Шайнуру А. Образ смерти в искусстве.URL: https://shainurau.com/obraz-smerti-v-iskusstve/ (дата обращения: 15.11.2025).

Иванова А. А. Трансформация смерти в искусстве. // Cyberleninka.URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-smerti-v-iskusstve (дата обращения: 15.11.2025).

Как изображают смерть художники разных веков. // Данила-Мастер.URL: https://danila-master.ru/iskusstvo/kak-izobrazhayut-smert-zhivopiscy-raznyh-vekov.html (дата обращения: 15.11.2025).

Смерть. // Журнал ZOOM.URL: https://www.zoom-journal.ru/smert (дата обращения: 15.11.2025).

Джоэл-Питер Уиткин: «К работе с моделями я подхожу с этических позиций — работаю только с невостребованными телами». // Artguide.URL: https://artguide.com/posts/531-dzhoel-pitier-uitkin-k-rabotie-s-modieliami-ia-podkhozhu-s-etichieskikh-pozitsii-rabotaiu-tol-ko-s-nievostriebovannymi-tielami (дата обращения: 15.11.2025).

Образы смерти в искусстве различных эпох. // Культурология.URL: https://kulturologia.ru/blogs/110815/25693/ (дата обращения: 15.11.2025).

Marina Abramović — Rest Energy. // Public Delivery.URL: https://publicdelivery.org/marina-abramovic-rest-energy/ (дата обращения: 15.11.2025).

Abramovich M. Балканское барокко. // Artchive.URL: https://artchive.ru/artists/92199~Marina_Abramovich/works/635192~Balkanskoe_barokko (дата обращения: 15.11.2025).

«Балканское барокко» Марины Абрамович: история страны, рассказанная через перформанс. // DelArte Magazine.URL: https://delartemagazine.com/art/balkanskoe-barokko-mariny-abramovich-istoriya-strany-rasskazannaya-cherez-performans/ (дата обращения: 15.11.2025).

Гольбейн Младший Г. Self-Portrait with Death Playing the Fiddle. 1523. URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Portrait_with_Death_Playing_the_Fiddle (дата обращения: 15.11.2025).

Шиле Э. Смерть и дева. 1915. URL:https://artchive.ru/egonschiele/works/179~Smert%27_i_deva (дата обращения: 15.11.2025).

Неизвестный автор. Гравюра с образом смерти. URL:https://gallerix.ru/storeroom/1088732450/N/6302/ (дата обращения: 15.11.2025).

Abramović M. Rest Energy. 1980. URL:https://www.moma.org/audio/playlist/243/3120 (дата обращения: 15.11.2025).

De Gheyn J. II. Vanitas. 1603. URL:https://artchive.ru/artists/8066~Jakob_de_Gejn/works/504471~Vanitas (дата обращения: 15.11.2025).

Saint-André S. R. de. Натюрморт с черепом. XVII век. URL:https://portrets.ru/natyurmort/simon-renar/sant-andre-simon-renar-de.html (дата обращения: 15.11.2025).

Witkin J.-P. Still Life, Mexico. 1992. URL:https://www.artsy.net/artwork/joel-peter-witkin-still-life-mexico-8 (дата обращения: 15.11.2025).

Witkin J.-P. A Woman Once a Bird (fragment). 1990. URL:https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVqK9uuby2S9Cxuoe2Ei4hq9udhEx5ZYrZwU0Uc46nOQ_BhwyApnA9CGWdCQDM-2aaWKvWaloA7fgkgWXEC50eu76lk8ydhUZy6BGn1EtGFMZQWQvhtGn9jB-x6kdueiBbIOeYhSiwQHo/s400/mujer+que.png (дата обращения: 15.11.2025).

Witkin J.-P. A Woman Once a Bird. 1990. URL:https://cavalcantsobrelotigre.blogspot.com/2013/04/mujer-que-fue-pajaro.html (дата обращения: 15.11.2025).

Witkin J.-P. The Kiss. 1982. URL:https://www.artsy.net/artwork/joel-peter-witkin-le-baiser-the-kiss (дата обращения: 15.11.2025).

Малевич К. Чёрный квадрат. 1915. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрный_квадрат (дата обращения: 15.11.2025).

Кирхнер Э. Л. Автопортрет в солдатской форме. 1915. URL:https://artchive.ru/artists/1692~Ernst_Ljudvig_Kirkhner/works/237594~Avtoportret_v_soldatskoj_forme (дата обращения: 15.11.2025).

Климт Г. Смерть и жизнь. 1910–1915. URL:https://gallerix.ru/storeroom/2041634727/N/1137249379/ (дата обращения: 15.11.2025).

Климт Г. Смерть и жизнь (другая репродукция). 1910–1915. URL:https://gallerix.ru/album/Klimt/pic/glrx-170232317 (дата обращения: 15.11.2025).

Бёклин А. Остров мёртвых. 1880–1886. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Остров_мёртвых_(картина) (дата обращения: 15.11.2025).

Делакруа Э. Смерть Сарданапала. 1827. URL:https://artchive.ru/eugenedelacroix/works/222752~Smert'_Sardanapala_I_1827 (дата обращения: 15.11.2025).

Жерико Т. Плот Медузы. 1818–1819. URL:https://artchive.ru/theodoregericault/works/532003~Plot_Meduzy (дата обращения: 15.11.2025).

Бернини Дж. Л. Экстаз святой Терезы. 1647–1652. URL: https://artchive.ru/gianlorenzobernini/works/225911~Ekstaz_Svjatoj_Terezy (дата обращения: 15.11.2025).

Мантенья А. Святой Себастьян. Ок. 1480. URL: https://muzei-mira.com/kartini_italia/325-svyatoy-sebastyan-andrea-mantenya.html (дата обращения: 15.11.2025).

Караваджо. Погребение Христа. 1603–1604. URL: https://tito0107.livejournal.com/1313804.html (дата обращения: 15.11.2025).

Ван дер Вейден Р. Снятие с креста. Ок. 1435. URL: https://muzei-mira.com/kartini_gollandia/247-snyatie-s-kresta-rogir-van-der-veyden.html (дата обращения: 15.11.2025).