Подделка и аутентичность: практики репликации и авторства в искусстве

Рубрикатор

[0] Концепция

[1] Античность и средневековье: копии как норма и анонимность автора

[2] Ренессанс: классическая традиция и подделка

[3] Просвещение, романтизм и реализм: печатная графика и рождение борьбы с подделками

[4] XX–XXI века: массовое производство, постмодерн и новая «аутентичность»

[5] Заключение

Что делает произведение искусства подлинным?

Иногда кажется, что тут не о чем спорить: художник придумал, создал, оставил свой след — значит, перед нами оригинал. Но стоит взглянуть на историю внимательнее, и эта уверенность начинает рушиться. Копии, созданные тысячи лет назад, выглядят не хуже «настоящих» вариантов. Современные цифровые двойники могут совпадать с оригиналом до пикселя. И в этот момент становится неясно: если оригинал от копии не отличить, то что вообще мы называем оригиналом?

Границы между уважительной репликой, мастерской школой и настоящей подделкой всё время смещаются. Иногда их проводили художники, иногда — заказчики, иногда — эпоха. Поэтому история подделки оказывается зеркалом того, как меняется представление об искусстве, ценности и авторстве.

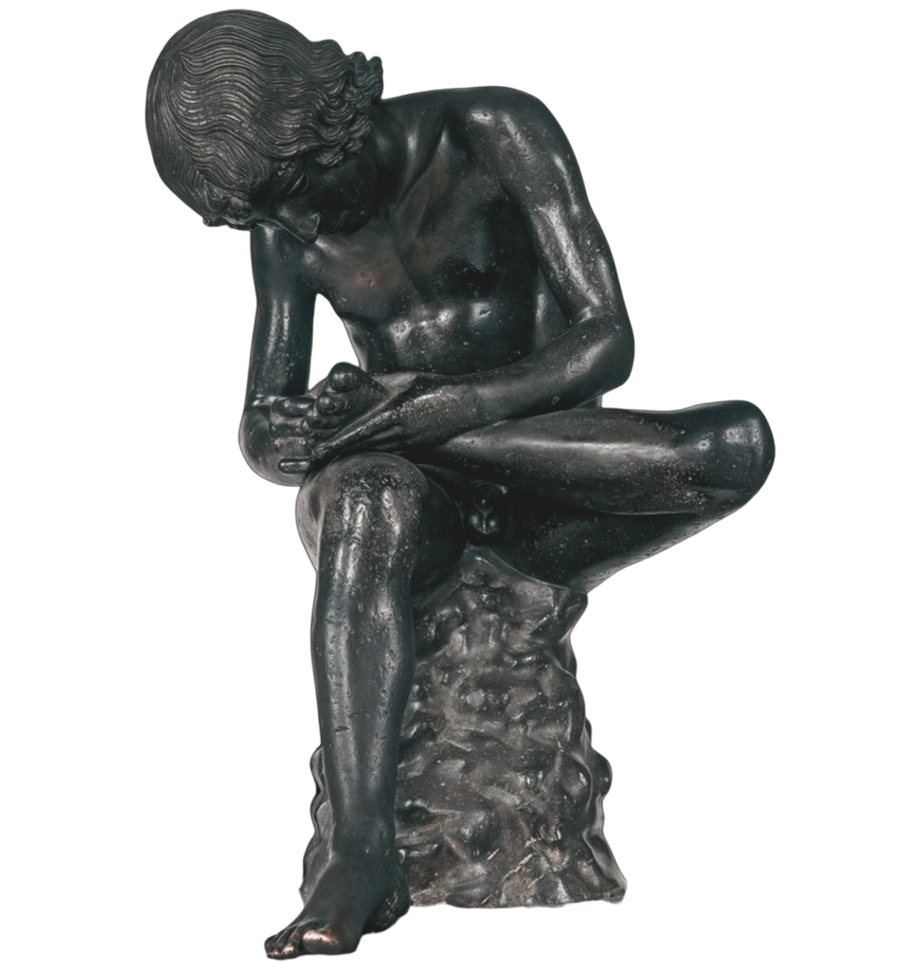

Мальчик, вытаскивающий занозу, Италия, I в. до н. э., Мальчик, вытаскивающий занозу, Италия, III в. до н. э.

Античность воспринимала копию удивительно спокойно. Римляне ставили у себя мраморные версии греческих статуй и не видели в этом никакого обмана.

В Средневековье художники вообще работали анонимно. В ту эпоху приоритетом было служение Богу, а не личная слава.

И только в эпоху Возрождения на сцену выходит фигура яркого, неповторимого мастера. С ним появляется и культура оригинала. И, конечно, соблазн его имитировать.

Рисунок купидона возможно, изображающий утраченного Спящего Купидона, Микеланджело, Италия, около 1496 г.

История со «Спящим Купидоном» показывает это особенно ярко: Микеланджело так искусно состарил работу, что поверили даже опытные коллекционеры. Позже эту работу прославили уже не как «подделку», а как выдающуюся художественную мистификацию.

Интерес вызывает странная переменчивость отношения к копированию. В одни периоды повторение образов казалось безобидным и даже необходимым, в другие — вызывало резкую реакцию, называлось преступлением

В Новое время ситуация усложняется: с одной стороны, развивается техника печати и массового тиражирования, с другой — закрепляется правовая защита авторства. Печатные гравюры, модные журналы, иллюстрации стали тиражироваться тысячами — и уже тогда художники судились за копирование своих работ. Появление фотографии, а затем и цифровой графики сделало копии ещё более точными и неотличимыми.

Банки Супа Кэмпбелл, Энди Уорхол, США, 1961−1962 гг., Зеленые бутылки Coca-Cola, Энди Уорхол, США, 1962 г.

В XX веке поп-арт вообще провозгласил тиражность эстетической нормой: Энди Уорхол сделал серийность частью замысла, а оригинал — размытым понятием.

Персонаж NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs LLC, США, 2021

В XXI веке парадокс аутентичности достиг новой вершины: цифровые копии могут быть бесконечно идентичны, но именно поэтому сегодня вновь обретает ценность знак уникальности — например, NFT, «подписывающий» объект в блокчейне. Мы живём в эпоху, где «подделка» может быть не менее ценной, чем оригинал — если за ней стоит история, контекст и культурная напряжённость.

Исследование выстроено как визуальная хронология: от копий античности и подделок Возрождения — к репродукциям, и цифровым клонам. Это не история фальсификаторов, гораздо интереснее то, как само общество решало, что считать уникальным

Ответ будет строиться на анализе визуальных кейсов, их контекста, репутации и восприятия.

[1] Античность и средневековье: копии как норма и анонимность автора

Арес Людовизи, предположительно, работы Скопаса Младшего, Римская копия II в. н. э. греческого образца II в. до н. э.

В античном мире повторение форм — обычное дело: римские мраморные версии греческих бронз — не редкость, их находят по всему Средиземноморью.

Отдыхающий Гермес, Лисипп, Римская копия до 79 г. н. э. греческого образца IV в. до н. э.

Дискобол, Ланчелотти, Римская копия II века н. э. греческого образца Мирона IV в. до н. э.около 450 г. до н. э.

Римляне с готовностью размещали у себя «новые» версии старых образцов, потому что важна была сама форма и присутствие идеала в интерьере, а не подпись творца.

В античности и в средневековье «копия» часто исполняла позитивную, роль: она сохраняла форму идеала, снабжала пространство знакомыми образами и передавала традиции

Ионическая капитель, вмонтированная в южную стену церкви Святого Петра в Эннеа Пиргои, Греция

В поздней античности и раннем Средневековье появился ещё один визуальный путь «копирования» — reuse/spolia: архитектурные элементы и скульптуры переставлялись с разрушенных памятников в новые постройки.

Триумфальная арка Константина, Италия, 315 г.

Это — не просто экономия, но и новый визуальный код: старое на новом говорило о власти, преемственности.

Рукописный лист из Часослова с изображением Христа, несущего крест, Франция, 1390–1400 гг. Христос, несущий крест, Нидерланды, XV в. Христос: несущий крест, Нидерланды, 1415–1420 гг.

В средневековой книжной культуре «копирование» выглядит иначе: рукописные мастерские воспроизводили канонические иконографические типы и инициалы, а миниатюры и рамки часто повторяли атрибуты и композиции.

Вопрос «фальсификации» появляется только в том культурном моменте, когда ценность произведения начинает ассоциироваться с именем автора и уникальностью одного экземпляра

Вырезка из антифона на латыни, Нидерланды, XV в. Ретабло и фронталь со сценами из жизни Христа и Девы Марии, Испания, 1396 г.

Имя мастера во многих случаях не фиксировалось — важнее было соответствие образцу и служение канону, а не собственной самовыражённости.

[2] Ренессанс: классическая традиция и подделка

Давид, Микеланджело, Италия, 1504 г.

В XIV веке в Европе обратились к античности с новым интересом, повторение форм перестало быть нейтральным ремеслом и превратилось в социальную и эстетическую проблему. Копировать теперь означало не просто «воспроизводить», а — в лучшем варианте — овладевать языком прошлого так, что это открывало путь к собственной славе; в худшем — притворяться, выдавать новое за древнее.

Важно понимать различие между «копией» — когда художник или ученик воспроизводит композицию или стиль — и «подделкой», целью которой становится обман и извлечение выгоды

Святое семейство, Хендрик Гольциус, около 1589 г. Святое семейство, Бартоломеус Шпрангер, около 1587 г.

Одним из методов распространения картин были гравюры: одна успешная композиция быстро становилась общественным достоянием. Развитие печатного дела привело к сотрудничеству между парами весьма успешных художников и их гравёров: Рафаэлем и Раймонди, Бартоломеусом Шпрангером и Хендриком Гольциусом, Тицианом и Корнелисом Кортом.

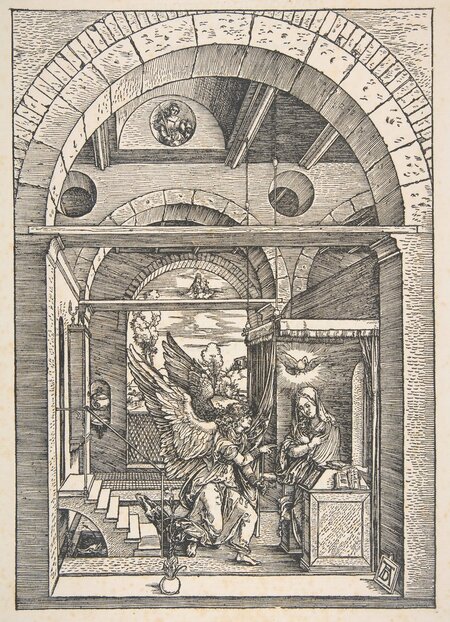

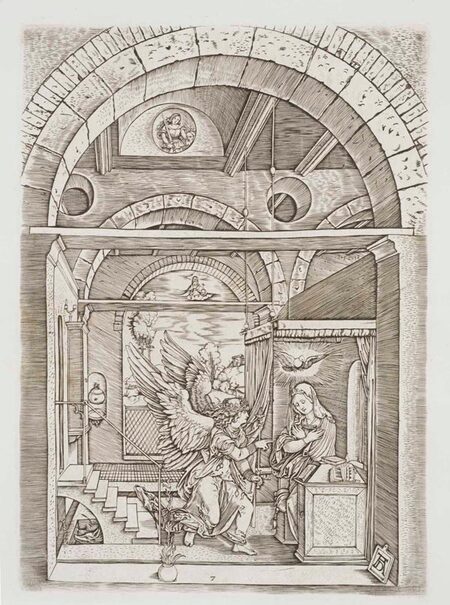

Благовещение из «Жития Девы Марии», Дюрер, Германия, 1511 г. Благовещение из «Жития Девы Марии», Раймонди, Итаилия, около 1511 г.

Поклонение Пресвятой Деве Марии с Младенцем и ангелами-апостолами, Дюрер, Германия, 1504 г. Поклонение Пресвятой Деве Марии с Младенцем и ангелами-апостолами, Раймонди, Италия, около 1504 г.

Маркантонио Раймонди копировал гравюры Дюрера настолько тщательно, что воспроизводил не только композицию и штрих, но и его знаменитую монограмму «AD». Когда копии начали расходиться по Европе как «дюреровские» работы, художник узнал о подмене и потребовал судебного разбирательства. Суд постановил, что Раймонди может продолжать копировать композиции, но не имеет права использовать монограмму, тем самым впервые юридически отделив авторский стиль от авторского знака. ㅤ ㅤ ㅤ на изображении монограмма Дюрера

В эпоху Возрождения мастерская — это одновременно пространство обучения, производство и бренд. Мастер подписывал, ученики выполняли, но подпись мастера часто означала «отдел производства» не меньше, чем личный автограф.

Триумф Галатеи, Рафаэль, Италия, 1511 г. Святое семейство, Джулио Романо, Италия, 1520 г.

В мастерской Рафаэля стиль мастера существовал как общее художественное пространство, где ученики учились не столько копировать, сколько продолжать его стиль.

Женщина за туалетом, Джулио Романо, Италия, 1520 г.

Джулио Романо особенно выделялся: он перенимал не только композиции, но и характерные мягкие переходы света и пластичность рафаэлевской линии. В некоторых работах — например, вариантах портретов Форнарины — его стиль настолько близок к стилю Рафаэля, что поздние коллекционеры путали авторство.

Ренессанс — это время которое показывает: подлинность — не свойство вещи, а согласие общества видеть эту вещь подлинной.

[3] Просвещение, романтизм и реализм: печатная графика и рождение борьбы с подделками

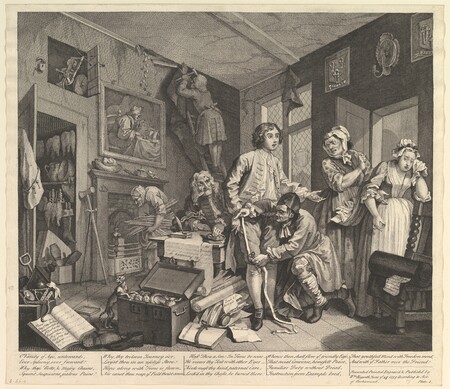

Карьера проститутки, Хогарт, Великобритания, 1732 г.

Хогарт — один из первых художников, публично объявивших войну фальсификации. Его сатирические серии «A Harlot’s Progress» (1732) и «A Rake’s Progress» стали невероятно популярными — а значит, их мгновенно начали копировать. Континентальные и английские гравёры снимали с них дешёвые нелегальные оттиски, упрощали сюжет и продавали под видом оригиналов.

Карьера мота, Хогарт, Великобритания, 1735 г.

Факт плагиата был настолько массовым, что Хогарт добился принятия «Engravers’ Copyright Act» (The Hogarth Act, 1735) — первого закона, защищавшего права художников-гравёров от фальсификации.

Подделки принимали за подлинники именно потому, что они точно соответствовали визуальному языку и идеалам эпохи

Сувенир Мортефонтена, Коро, Франция, 1864 г.

Камиль Коро — один из самых подделываемых художников XIX века. Он относился к копиям по-философски: подписывал реплики своих картин и даже одалживал работы профессиональным копиистам.

Ветряная мельница, Коро, Франция, 1840 г.

Попытки противостоять подделкам через публикацию каталогов и описание его произведений дали обратный эффект: фальсификаторы использовали каталоги как руководство, чтобы создавать более точные и убедительные подделки.

Интерьер ресторана, Неизвестный художник, XX в.

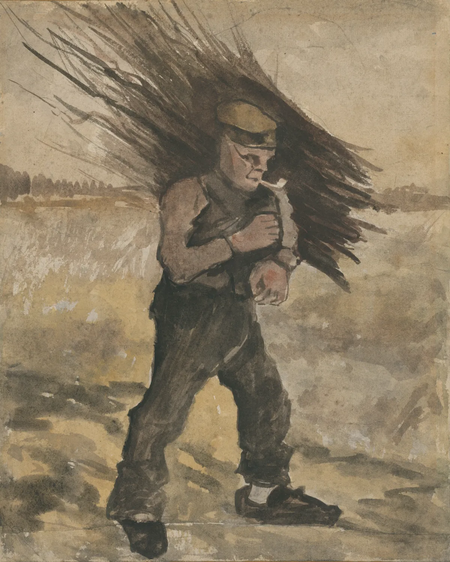

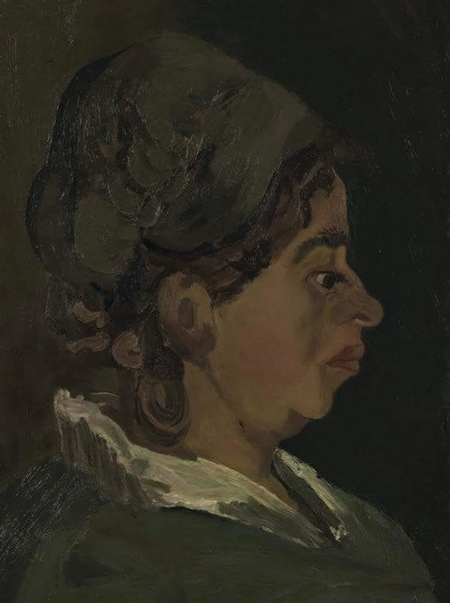

Фрагмент Собиратели дров на снегу, Неизвестный художник, XIX в. Голова женщины, Неизвестный художник, XIX в.

Реставраторы и дилеры распространяли реплики работ Ван Гога, выдавая их за подлинники. Современные исследования выявили несколько картин, считавшихся настоящими, но созданных позже: например, «Interior of a Restaurant» с пигментами 1930-х и «Head of a Woman», успешно прошедшая аукционную экспертизу, прежде чем была перепроверена.

[4] XX–XXI века: массовое производство, постмодерн и новая «аутентичность»

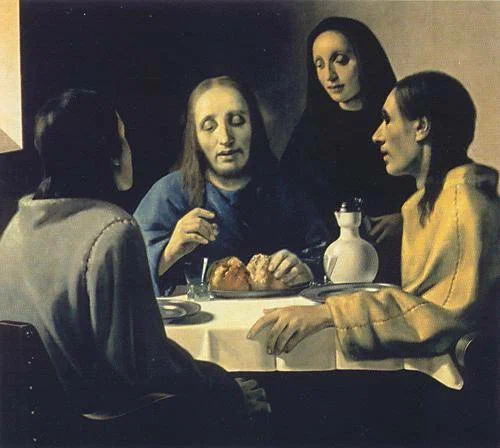

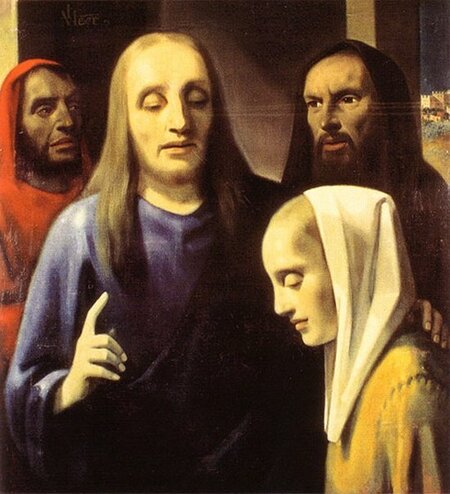

Христос в Еммаусе, Мегерен, Нидерланды, 1937 г. Христос и грешница, Мегерен, Нидерланды, 1943 г.

Интерьер с игроками в карты, Мегерен, Нидерланды, около 1939 г.

Мегерен стал известен благодаря тому, что подделывал Вермеера и Питера де Хоха. Он изучил манеру мастеров эпохи Просвещения настолько тщательно, что смог создать убедительные сцены, которых не было в каталоге художников. Самый яркий момент — судебный процесс, где художнику пришлось писать «нового Вермеера» прямо на глазах специалистов, чтобы доказать, что перед ними не шедевр, украденный у нации, а искусная подделка.

Пример Мегерена показывает, что подделка может быть успешной ровно до того момента, пока она подтверждает ожидания экспертов.

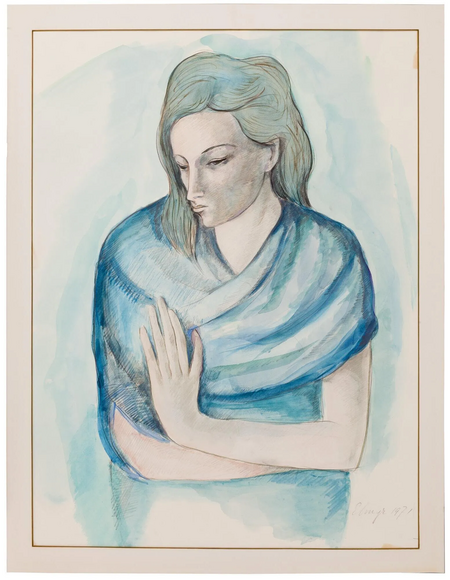

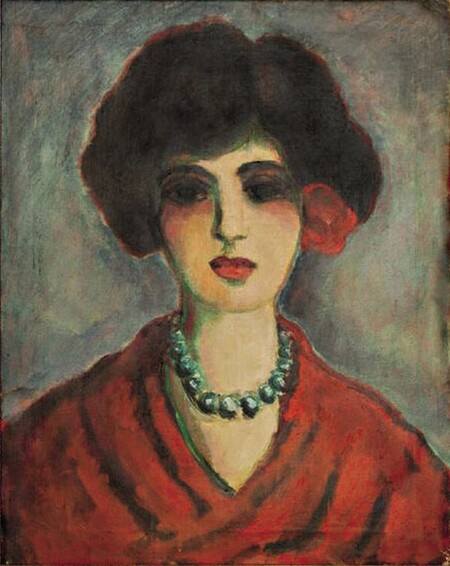

Одна из работ в стиле Пикассо, Хори Подделка в стиле Кеса ван Донгена, Хори

Элмир де Хори прославился тем, что создавал «новых Гогенов», «новых Матиссов», «новых Модильяни» — картины, которые выглядели как у великих мастеров, но при этом не копировали ни одну из существующих работ. История де Хори легла в основу фильма Орсона Уэллса «F for Fake». Сам художник настаивал, что не был фальсификатором: он создавал «работы в духе», а не копии, и никогда не ставил чужие подписи.

Параллельно с криминальными подделками возник художественный пласт, который сознательно делает копирование своей стратегией — и ставит под сомнение само понятие «подлинности».

Диптих Мэрилин, Энди Уорхол, США, 1962 г.

Поп-арт сделал копирование центральным художественным жестом. Энди Уорхол многократно воспроизводил один и тот же образ, показывая, как массовая культура стирает различие между уникальным произведением и бесконечной серией.

В поп-арте копирование — не подделка, а метод. Этот жанр окончательно разрушает романтическую идею оригинала и подготавливает почву для постмодернистской апроприации

Энди Уорхол

Культурный поворот второй половины XX века — постмодернизм — обострил вопрос: кому принадлежит образ и кто вправе его интерпретировать. В 1967 Ролан Барт провозгласил «смерть автора». Согласно эссе значение создаёт не столько создатель, сколько читатель/зритель и контекст использования. Это ослабило монополию «подлинной интенции» и сделало возможными художественные стратегии, которые смело заимствуют, ремикшируют и переосмысляют чужие образы.

Поп-арт не борется с массовым тиражированием — он его принимает и показывает, что массовое производство формирует наше восприятие «оригинала». Повтор становится способом критики культуры потребления: ценность образа определяется не уникальностью, а узнаваемостью.

Согласно Барту смысл произведения определяется не замыслом автора, а интерпретацией читателя

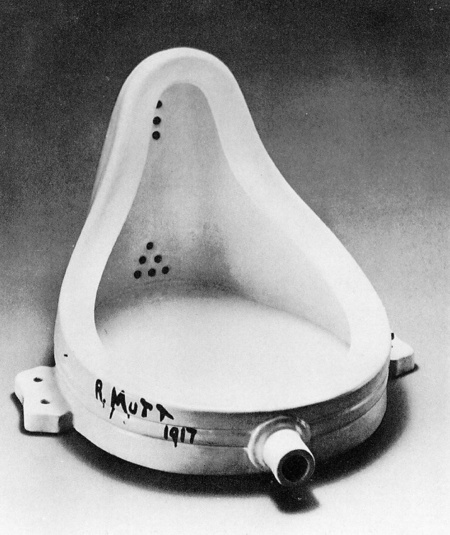

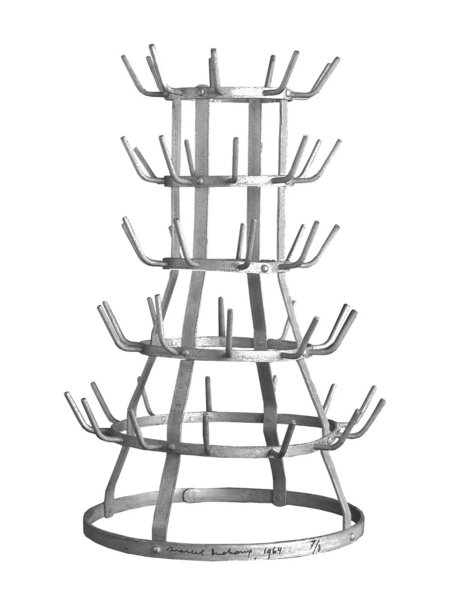

Реди-мейд Фонтан, Дюшан, США, 1917 г. Реди-мейд Скрытый шум, Дюшан, США, 1916 г.

Марсель Дюшан перевернул отношение к оригиналу, когда представил обычный предмет — например, «Фонтан» — как произведение искусства. Он ничего не создавал «с нуля», а просто выбирал готовый объект и менял его контекст, показывая, что смысл может возникать без уникального авторского жеста. Реди-мейд стал радикальным жестом апроприации: вместо копирования образа Дюшан присвоил сам объект, поставив под сомнение границы творчества.

Постмодернистская теория и практика апроприации прямо подорвали монополию автора как источника смысла

Реди-мейд Велосипедное колесо, Дюшан, США, 1913 г. Реди-мейд Сушилка для бутылок, Дюшан, США, 1914 г.

Его жест основан на мысли, что важен не сам предмет, а акт выбора и презентации — это разрушает идею о том, что ценность создаёт техника или уникальность. В логике реди-мейда копия и оригинал не различаются: любой идентичный предмет может стать «искусством», если художник так решил.

Реди-мейд сделал копирование не проблемой, а художественным инструментом — и подготовил почву для всей позднейшей культуры цитат, ремиксов и авторского «присвоения», которые станут центральными темами постмодернизма.

Персонажи NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs LLC, США, 2021 Персонажи NFT-коллекции CryptoPunks, Larva Labs, США, 2017

NFT пообещали вернуть цифровому изображению «уникальность», прикрепив к нему запись в блокчейне. Но парадокс в том, что сам файл остаётся бесконечно копируемым: отличить «оригинал» от копии можно только по метаданным, а не по визуальному ряду. Массовость и лёгкость тиражирования никуда не исчезли — изменилась лишь система собственности, а не природа изображения.

[5] Заключение

История копирования в искусстве показывает, что подделка никогда не была только обманом, а оригинал — только истиной. На разных этапах культуры реплика служила разным целям: в античности — сохранению и распространению идеала, в Средневековье — соблюдению канона, в Ренессансе — стремлению к «утраченной» античности, в Новое время — удовлетворению растущего рынка искусства, а в XX–XXI веках — критике самой идеи авторства.

Сегодня, в мире NFT, ремиксов и бесконечных цифровых копий, вопрос подлинности звучит иначе: не «кто сделал», а «почему мы считаем это настоящим». Мы видим, что ценность изображения всё больше зависит не от уникальности вещи, а от её истории, контекста, режима владения и тех эмоций, которые она вызывает.

Копирование рассказывает о наших представлениях об авторстве и ценности не меньше, чем любой оригинал. И, возможно, именно в этой двусмысленности — способность искусства постоянно раздвигать собственные границы.

Бобилевич Г. Арт-мистификация в пространстве мировой культуры XX–XXI вв //Документ и» документальное» в славянских культурах: между подлинным и мнимым. — 2018. — С. 327-363 (дата обращения: 22.11.2025)

Гурьянова Евгения Михайловна, Рощина Наталия Георгиевна Гениальная подделка шедевра в искусстве // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2014. № 3 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/genialnaya-poddelka-shedevra-v-iskusstve (дата обращения: 22.11.2025)

Российская газета. Шедевры Дюрера из Брешии представили в Историческом музее — [Электронный ресурс]. — URL: https://rg.ru/2021/03/31/shedevry-diurera-iz-breshii-predstavili-v-istoricheskom-muzee.html (дата обращения: 22.11.2025)

Шестаков Вячеслав Павлович Изобразительное искусство // Культурологический журнал. 2011. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izobrazitelnoe-iskusstvo (дата обращения: 22.11.2025)

ТАСС. Почему картины Ван Гога могут оказаться подделками — [Электронный ресурс]. — URL: https://tass.ru/kultura/7535649 (дата обращения: 22.11.2025)

Blanton Museum of Art. Copies, Fakes, and Reproductions: Printmaking in the Renaissance — [Электронный ресурс]. — URL: https://blanton.emuseum.com/exhibitions/223/copies-fakes-and-reproductions-printmaking-in-the-renaiss (дата обращения: 22.11.2025)

Isa Farfan. These Fake Van Gogh Paintings Duped the Experts — [Электронный ресурс]. — URL: https://hyperallergic.com/956793/these-fake-van-gogh-paintings-duped-the-experts/](https://hyperallergic.com/956793/these-fake-van-gogh-paintings-duped-the-experts/) (дата обращения: 22.11.2025)

The British Museum. Greek and Roman Sculpture — [Электронный ресурс]. — URL: https://www.britishmuseum.org/collection/galleries/greek-and-roman-sculpture (дата обращения: 22.11.2025)

Wikipedia. Spolia — [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Spolia (дата обращения: 22.11.2025)