Образ Купидона в эпоху Возрождения

Концепция

Выбор темы исследования обусловлен устойчивой значимостью образа Купидона как одного из ключевых визуальных и смысловых кодов европейской художественной традиции. В эпоху Возрождения, когда античное наследие переживает переосмысление и интенсивный возврат в культурную практику, фигура Купидона занимает особое место: она становится не только символом любви, страсти и жизненной энергии, но и инструментом для раскрытия философских, моральных и эстетических идей времени. Купидон служит связующим звеном между чувственным и духовным в человеческой природе, а его визуальные воплощения позволяют увидеть, каким образом художники Возрождения решали задачу совместить античную мифологию с христианскими представлениями, гуманистическими взглядами и развивающимися художественными канонами. Исследование выбранной темы представляет значимость как для осмысления иконографии персонажа, так и для выявления трансформаций художественного языка эпохи.

Принцип отбора материала основывается на необходимости представить наиболее репрезентативные изображения Купидона, созданные в период XV–XVI веков, охватывающий раннее, Высокое и позднее Возрождение. В выбор включаются произведения живописи, скульптуры и графики, авторами которых являются художники, внесшие значительный вклад в формирование визуальных кодов эпохи: Сандро Боттичелли, Рафаэль Санти, Антонио Кораджо, Андреа Мантенья, Микеланджело Буонарроти, Бронзино и др. Отбор предполагает приоритет произведений, в которых Купидон выступает не второстепенной, а смыслообразующей фигурой: либо как активный участник аллегорической сцены, либо как самостоятельный персонаж, несущий ключевую идею композиции.

Рубрикация исследования основана на хронологическом рассмотрении произведений — от раннего Возрождения к позднему, что позволяет проследить изменения образа Купидона в динамике.

В работе выделяются следующие блоки: 1. Образ Купидона в культуре Возрождения 2. Раннее Возрождение (XV в.) 3. Высокое Возрождение (конец XV — начало XVI вв.) 4. Позднее Возрождение и маньеризм (середина — вторая половина XVI в.)

Принцип выбора и анализа текстовых источников предполагает обращение к трудам по истории искусства, первоисточникам эпохи и художественно-теоретическим трактатам. Приоритет отдаётся авторам, анализирующим иконографию античных персонажей в европейском искусстве (Э. Панофский, А. Варбург, Р. Виттковер), а также гуманистическим текстам, отражающим восприятие античной мифологии в XV–XVI веках. В качестве дополнительного материала используются комментарии и исследования музейных коллекций, монографии, посвящённые конкретным художникам и их интерпретации мифологических сюжетов. Анализ строится на сопоставлении визуального ряда и текстовых источников, что позволяет можно выявить расхождения и параллели между теоретическими идеями эпохи и художественной практикой.

Ключевой вопрос исследования формулируется следующим образом:

Каким образом изменяется смысловое содержание образа Купидона в произведениях художников эпохи Возрождения и какие культурные функции выполняет этот персонаж в визуальной культуре времени?

Исходя из этого, выдвигается гипотеза исследования: в эпоху Возрождения образ Купидона претерпевает систематическую трансформацию — от декоративного мифологического персонажа, повторяющего античные образцы, к сложному символу, отражающему гуманистические идеи о природе человека, а также морально-философские размышления об отношениях разума и страсти. Это превращение связано как с развитием художественных техник, так и с изменением мировоззрения художников и их заказчиков, что в совокупности формирует новые визуальные модели, в которых Купидон становится выразителем культурного синтеза античности и христианских ценностей.

Представленная концепция служит методологической основой исследования и задаёт направление анализа визуального материала, позволяя раскрыть особенности функционирования образа Купидона в художественной культуре эпохи Возрождения.

Образ Купидона в культуре Возрождения

Образ Купидона в эпоху Возрождения восходит к античной мифологии, где Эрос (лат. Cupido) представлял собой божество любви, олицетворяющее как телесное влечение, так и космическую жизненную силу. В текстах античных авторов — от Гесиода до Овидия — Купидон обладает двойственной природой: он дитя и одновременно сила, способная подчинять людей и богов. Именно эта амбивалентность становится ключевой для его восприятия гуманистами XV–XVI веков.

Раннее Возрождение (XV век)

Раннее Возрождение (XV век) — этап, на котором в итальянском искусстве происходит сознательное возвращение к античности: художники берут за образец классическую пластику, мифологические сюжеты и орнаментальную традицию, но при этом интегрируют их в новые гражданские и бытовые контексты. Именно в этот период образ Купидона/Амура выступает как визуальный код.

Визуально-стилистически раннее Возрождение характеризуется склонностью к утончённой линейности, ясной композиции и «лирическому» пейзажу, где мелкие крылатые фигуры служат и декоративной, и повествовательной цели: они оживляют сцену, вводят юмор или, напротив, акцентируют моральную аллегорию.

Сандро Боттичелли. «Весна». Около 1480 года. Галерея Уффици, Флоренция.

Купидон (амур) изображён в верхней части композиции как маленькая крылатая фигура, стреляющая стрелами (в интерпретациях — повязка на глазах — метафора «слепой любви»). Его присутствие связано с венерианской мифологией ансамбля и подчеркивает тему плодородия и пробуждения природы.

Форма и стиль. Тонкая графичность линий, вытянутая элегантность фигур и плавная ритмика орнамента делают амуров декоративными акцентами, но композиционно они соотносятся с центральной Венерой.

Смысл. У Боттичелли Купидон усиливает идею синтеза античного сюжета и ренессансного гуманизма: любовь предстает как творческая и структурирующая сила бытия (плодородие, гармония). Это сочетание декоративности и глубокого символизма характерно для флорентийского круга эпохи гуманизма.

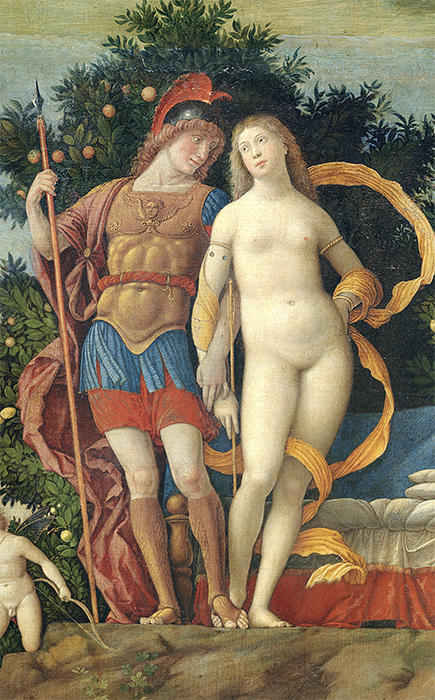

Андреа Мантенья. «Парнас». 1497 год. Галерея Сан-София.

Фрагменты картины. Андреа Мантенья. «Парнас». 1497 год. Галерея Сан-София.

Художник показывает вершину Парнаса как пространство поэтического вдохновения и возвышенной любви, где главные действующие лица — боги, музы и аллегорические фигуры — расположены ярусно, что подчёркивает иерархию смыслов. На самом верху находятся Венера и Марс — божества любви и воинской доблести; их близость символизирует соединение чувственного начала и героической силы. Рядом с ними размещён Купидон, слегка оборачивающийся назад, — он олицетворяет сам принцип любви. Амур в «античном» стиле — чаще более «классический», ближе к древним образцам (пропорции, спокойная пластика). Ниже, на земле, музы исполняют танец под музыку, звучащую в сопровождении флейты.

Форма и стиль. Явный интерес к античной статуарности и перспективе; Амур служит маркером ретроспекции к классике.

Смысл. У Мантеньи Купидон — показатель возвращения к античности как истоку художественных форм и идеалов, меньше — игривый шут, больше — знак канона и любви.

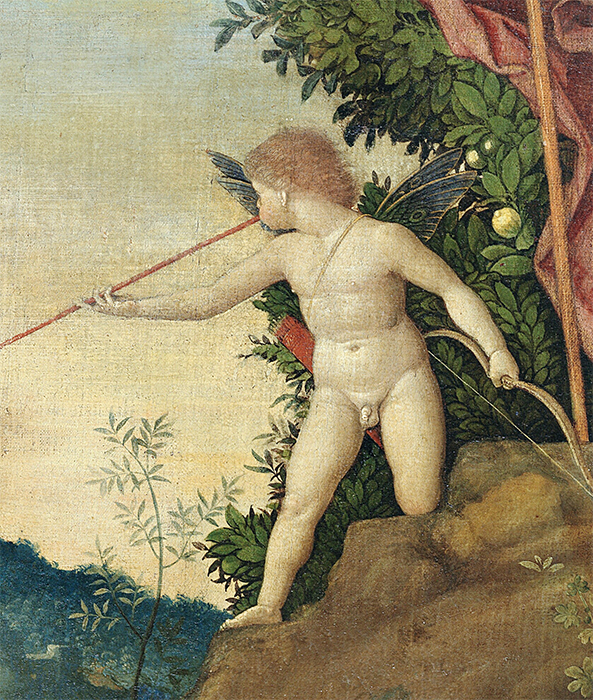

Пьетро Перуджино. «Битва Любви и Целомудрия». Около 1503 года. Лувр, Париж.

Купидон — активный участник аллегории борьбы двух принципов. Амуры сражаются с помощью луков и стрел: некоторые из них обхватывают противника руками, чтобы помешать ему дать отпор, тогда как другой Купидон целится в него, как это видно, например, в левой части композиции.

Форма и стиль. Платоновская/академическая ясность композиции; амур здесь — символ, действующее лицо в нравственной притче.

Смысл. Купидон в аллегорической функции: визуализирует конфликт плотской страсти и добродетели, что соотносится с гуманистическими дискуссиями XVI в. о нравственных гранях любовного чувства.

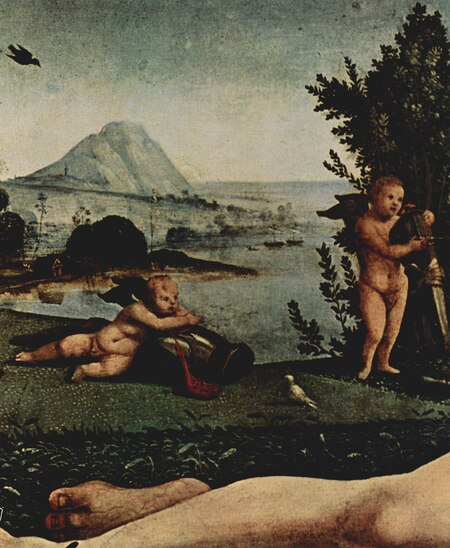

Пьеро ди Козимо. «Венера, Марс и Купидон». Около 1490–1505 гг. Государственные музеи, Берлин.

На картине Пьеро ди Козимо «Венера, Марс и Купидон» (ок. 1490–1505) перед нами разыгрывается спокойный, почти интимный мифологический эпизод. В центре — Венера и Марс, погружённые в мягкое, умиротворённое общение: богиня любви будто удерживает внимание бога войны, а вокруг царит атмосфера послевкусия гармонии, победившей грубую силу.

Купидон на переднем плане выступает посредником между ними: он тянется к Венере, напоминает Марсу о её власти.

Амуры на заднем плане не просто декоративны. Они заняты небольшими бытовыми и игривыми действиями: один карабкается по стволу дерева, другой играет в стороне, третий наблюдает за происходящим. Они создают ощущение живой, «населённой» природы и подчеркивают идею того, что любовь — энергия, которая множится и распространяется вокруг пары. Их жизнерадостные жесты контрастируют со спокойной, почти статичной группой в центре, усиливая общий мотив умиротворённости и естественного порядка, установившегося благодаря союзу Венеры и Марса.

Такое распределение ролей помогает художнику показать, что любовь не ограничивается только двумя главными фигурами: она «разливается» вокруг, превращая мир в пространство игры, лёгкости и обновления.

Фрагменты картины. Пьеро ди Козимо. «Венера, Марс и Купидон». Около 1490–1505 гг. Государственные музеи, Берлин.

Форма и стиль. Композиция сочетает элементы позднеготической декоративности и возрожденческой натуралистичности: у Пьеро ди Козимо заметна живописная свобода, причудливость деталей и интерес к выразительному пейзажу; фигуры не столь идеализованы, как у высочайших мастеров, они нередко имеют индивидуальные, «фольклорные» черты. Амуры у Пьеро выглядят как живые, энергичные малыши — они органично вписаны в динамику сцены.

Смысловая функция. Купидоны в этой картине — активные агенты любви: через их шутливые действия художник показывает телесную, земную природу чувства. У Пьеро амуры служат не только декоративной вставкой, но и драматургическим приёмом, который подчёркивает контраст между любовью и воинственностью; в более широком контексте это отражает ранний этап переработки античной мифологии в ренессансной живописи.

Филиппино Липпи. «Аллегория музыки» (или родственные аллегорические композиции с амурами). Около конца XV века. (Музей/коллекция — варианты, см. каталоги); Фрагмент картины.

В аллегорических полотнах Филиппино и его круга амуры/путти часто появляются как сопровождающие муз и богинь: они держат музыкальные инструменты, подают венки, играют и создают праздничный антураж. Купидоны здесь вовлечены в акт «сопровождения» искусства — их действия подчёркивают связь любви и музыки, где любовь предстает как вдохновляющая сила творческого начала.

Форма и стиль. У Филиппино — элегантная линейность и изящная манера письма, внимательность к декоративным деталям и мягкая светотеневая лепка. Амуры здесь менее дики и более идеализованы, чем у Пьеро ди Козимо; они участвуют в стройной аллегорической системе полотна.

Смысловая функция. В таких аллегориях Купидон выполняет роль связующего знака между эмоцией (любовью) и эстетическим творчеством (музыкой, поэзией). Его присутствие сигнализирует, что любовь — источник вдохновения; в ренессансной культуре это соответствует гуманистической идее о «высшей» функции Эроса как начала. Таким образом амуры у Филиппино и в родственных аллегориях имеют двойственную функцию: как декоративный элемент и как концептуальный маркер связи любви и искусства.

Высокое Возрождение (конец XV — начало XVI века)

Высокое Возрождение (конец XV — начало XVI века) — период, когда в итальянском искусстве достигается синтез античного идеала, гуманистической мысли и вновь отточенных художественных приёмов: художники стремятся к идеальной пропорции, монументальной ясности композиции и выразительной пластике фигур, развивая язык, на котором можно передавать и чувственные, и философские смыслы. В это время образ Купидона становится активным участником повествования и носителем концептуальных смыслов — посредником между платонической идеей любви и её земными проявлениями; через жесты, атрибутику (стрелы, лук, венки) и композиционное положение амуры кодируют и моральные, и эстетические послания заказчика и художника. Византийско-итальянская теория и римские мастерские того времени формируют новую риторическую привычку: каждая деталь — от взгляда Купидона до убранства фона — может быть прочитана как часть философской «речи» о любви, красоте и власти покровительства.

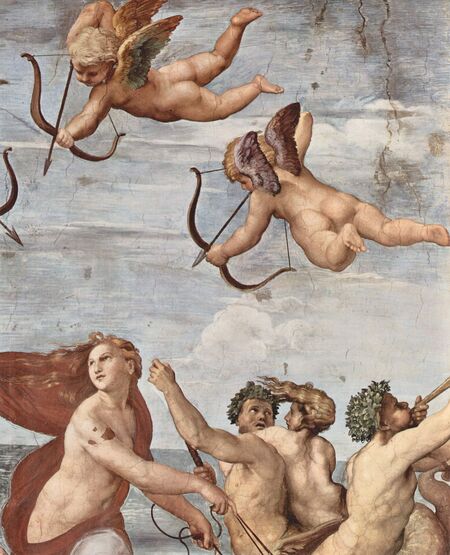

Рафаэль Санти. «Триумф Галатеи». 1512 год. Вилла Фарнезина, Рим. Фрагмент картины.

Фрагмент картины. Рафаэль Санти. «Триумф Галатеи». 1512 год. Вилла Фарнезина, Рим.

На холсте художник помещает несколько малых крылатых фигур — купидонов — которые активно участвуют в эмоциональном и семантическом строе сцены: они метят стрелы, держат пучки стрел, заполняют небесное пространство и подчеркивают любовную тему композиции.

Форма и стиль. Рафаэль строит сцену как живую античную фреску: динамика, ясная ритмика фигур, идеализированная пластика. Мелкие фигуры (амуры) уравновешивают крупные фигуры Галатеи и морских божеств, создают ритм и усиливают ощущение «праздника». Исследования по живописной декорации вилл Рима подчёркивают, что такие амуры служили и декоративной, и концептуальной функции в циклах вилл господствующих покровителей.

Смысловая функция. У Рафаэля амуры уже не просто «декор» — они становятся активными персонажами мифа, указывают на различие оттенков любви (платоническая/эротическая) и помогают кодировать идеологию покровителя (триумфальные мотивы, идеал античной красоты). Важный переход: Купидон здесь — индикатор возврата к классике и одновременно средство эстетической и идеологической презентации владельца виллы.

Тициан. «Священная и мирская любовь». 1514. Галерея Боргезе (Рим).

Фрагменты картины. Тициан. «Священная и мирская любовь». 1514. Галерея Боргезе (Рим).

На картине Тициана «Любовь земная и Любовь небесная» (1514) изображены две Венеры — обнажённая небесная Венера, символизирующая платоническую, возвышенную любовь, и одетая земная Венера, олицетворяющая мирскую, социально-бытовую любовь; между ними стоит Купидон, который наклоняется над чашей-фонтаном и опускает руку в воду, что интерпретируется как символ очищения, самопознания или проверки «чистой» любви, и одновременно как живой, игривый акцент, связывающий оба мира — земной и небесный, тем самым подчёркивая двойственность, философскую глубину и многослойность концепции любви у Тициана. Аналитические статьи о сериях художника отмечают многозначие путти в его произведениях: они одновременно и играют декоративную роль, и служат семантическими маркерами смыслов полотна.

Форма и стиль. Тициан решает задачу плотного, чувственного колорита и пластического объёма; маленькие фигуры (амуры) соседствуют с монументальными формами, что усиливает контраст земного и идеального. В венецианской традиции путти часто несут эмблематические или эмфазиологические функции — их образы связаны с брачными и мирскими смыслами.

Смысловая функция. У Тициана амур — медиатор между уровнем земного желания и платонической идеей возвышенной любви; через размещение и атрибутику амуров художник формулирует дискурсивную оппозицию «священного» и «мирного» — то есть разницу между любовью, как религиозно-моральной категорией, и любовью как телесной страсти. Это один из знаковых примеров того, как Купидон становится инструментом философско-эстетической рефлексии.

Рафаэль Санти. «Венера и Купидон». 1518 год. Фреска лоджии Психеи виллы Фарнезина, Рим

В композиции Рафаэля центральную роль занимает идеализованная фигура Венеры — олицетворение красоты и покровительства любовной истории Психеи — и группа малых крылатых фигур, которые выполняют одновременно декоративные, сюжетные и символические функции: они оживляют сцену, подсказывают читателю разные оттенки любви (игривость, страсть, посвящение) и действуют как визуальные «модуляторы» смысла, связывая божественное и человеческое. Амуры у Рафаэля показаны в разнообразных действиях — от игры с атрибутами (луками, венками, стрелами) до помощи Венере (она указывает Купидоны куда стоит запустить стрелу) — что делает их не просто орнаментом, а активными агентами сюжетной и смысловой схемы; именно через их жесты и атрибутику зритель получает ключи к прочтению двойственной идеи «земной/небесной» любви, заложенной в цикле лоджии Психеи.

Форма и стиль фрески соответствуют канонам Высокого Возрождения с явным участием римской мастерской Рафаэля: ясная композиционная структура, гармоничная пластика, идеализированные пропорции и точный распределённый ритм фигур, при этом мелкие амуры прописаны с тщательной пластичностью — они ритмически балансируют большие фигуры и создают «оживлённую» поверхность росписи; исследование специализации римской мастерской показывает, что такие «малые персонажи» нередко выполнялись помощниками по эскизам Рафаэля, но от этого не теряли смысловой нагрузки, а наоборот — обогащали её через локальные вариации жеста и мимики.

Смысловая функция образа Купидона в этой фреске — медиативная: он служит «мостом» между Венерой и зрителем, между платоническим идеалом и бытовой реальностью.

Позднее Возрождение / Маньеризм (середина — вторая половина XVI века)

Позднее Возрождение, или маньеризм (середина — вторая половина XVI века), — это этап, в котором классические идеалы Высокого Возрождения оказываются переосмыслены через призму эстетической игры, субъективизма и сложной аллегорики. Маньеристы сознательно отходят от цельной гармонии и естественности: фигурная пластика становится более вытянутой и изощрённой, композиция — пространственно сжата и декоративно насыщена, а художественная речь приобретает тенденцию к многозначности и эзотеричности. Визуальные образы эпохи рассчитаны на образованного зрителя: они апеллируют к культурной памяти, цитируют античность и одновременно усложняют смысл за счёт интеллектуальных аллегорий и шифров — в результате даже казалось бы «игривые» мотивы (например, амуры/Купидоны) получают новые, часто иронические или проблематизирующие функции.

В рамках визуальной культуры маньеризма образ Купидона трансформируется: от простого декоративного путто он переходит в ранг «семиотического агента» — посредника смыслов, индикатора противоречий (плотское ↔ платоническое, наслаждение ↔ опасность) и инструмента придворной риторики. Художники — от флорентийских мастерских до придворных живописцев Феррары и Рима — используют амурскую фигуру в качестве ключа к сложным аллегорическим посланиям, где каждая деталь (жест, атрибут, маска) может пересылать намёк на мораль, политический подтекст или эстетическую программу заказчика. Именно эта многослойность делает образ Купидона важным маркером культурных функций искусства XVI века: он одновременно украшает, провоцирует чтение и кодирует идеологические смыслы эпохи.

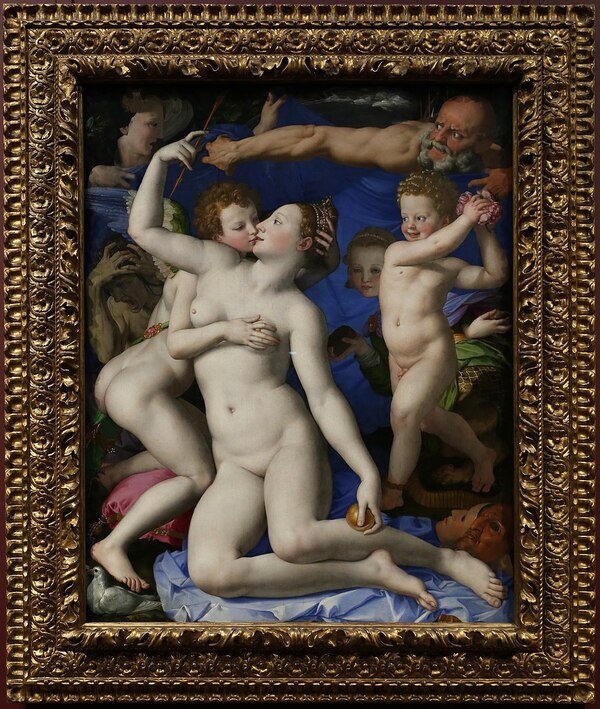

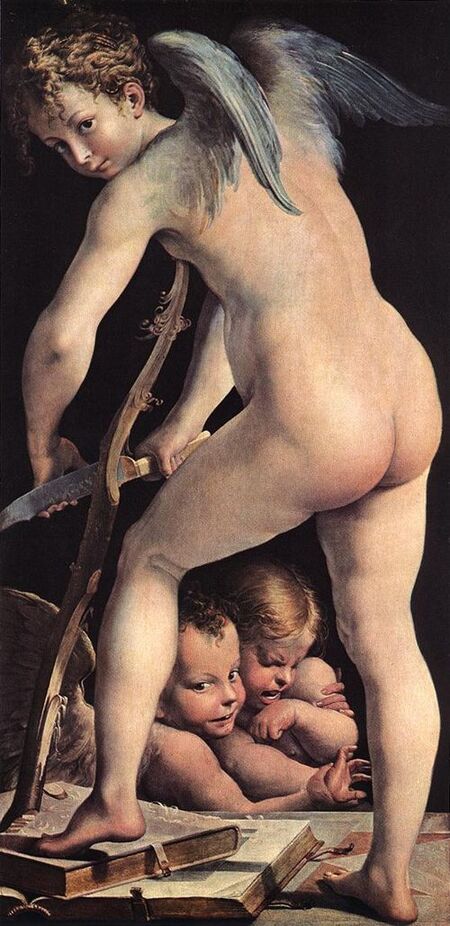

Аньоло Бронзино — «Аллегория с Венерой и Купидоном», ок. 1545. Национальная галерея, Лондон; Пармигнанино — «Купидон точит лук», ок. 1533–1535. Художественный исторический музей, Вена.

Центральные фигуры картины «Аллегория с Венерой и Купидоном» традиционно читаются так: в центре — Венера (олицетворение красоты и любовной силы), рядом с ней — Купидон/Амур (молодой, уже не пухлый путто, а почти подросток), а вокруг расположена группа младших фигур и аллегорических персонажей, обычно интерпретируемых как персонификации наслаждения (Pleasure / Voluptas), игры (Play), обмана (Fraud), ревности/зависти (Envy) и др.; в некоторых прочтениях на заднем плане/углах присутствуют фрагменты фигуры Времени или Старика (Time) и другие символы, которые образуют «сеть» морально-аллегорических намёков. В центральном эпизоде Венера держит золотое яблоко и, по традиционным чтениям, как бы «обезоруживает» Купидона — отнимает у него стрелу или корону, в то время как Купидон отвечает на её жесты: он целует или ласкает Венеру, прикасается к её телу и демонстрирует плотскую сторону любви; в окружении маленькие амуры (путти) рассыпают лепестки роз, наталкиваются на тернии (одного из них уже пронзило ступню), машут браслетами и колокольчиками — все эти детали читаются как код предупреждений: удовольствие и красота сопряжены с опасностью, обманом и болью. (Такую «плотную» прочитку символики и взаимоотношений персонажей подробно обсуждают исследования о маньеристской аллегории и придворной символике).

Форма и стиль. Полотно построено в характерной манере флорентийских мастеров маньеризма: художник использует прохладные, почти фарфоровые оттенки кожи и тщательно выравнивает поверхность, из-за чего фигуры кажутся гладкими и чуть искусственными. Лица персонажей лишены ярких эмоций, что создаёт ощущение отстранённости. Их тела вытянуты и поставлены в изящные, почти сценические позы — видно, что композиция тщательно продумана и рассчитана на эффект зрелищности. Пространство картины неглубокое: фигуры расположены очень близко друг к другу, поэтому внимание зрителя концентрируется не на фоне, а на переплетении жестов, контуров и взглядов. Такое построение подчёркивает, что перед нами не бытовая сцена, а сложная аллегория, требующая интерпретации.

Смысловая функция образа Купидона в работе и в ренессансной культуре в целом. В этой и в родственных маньеристских композициях Купидон перестаёт быть только беззаботным декоративным путто и становится многоуровневым семиотическим маркером: он — агент желания, индикатор опасности (скрытой за привлекательностью), и одновременно — «речь» художника о придворной морали, о сложности человеческих страстей и о политике покровительства (аллегории часто имели и политическое измерение при дворе).

На картине «Купидон точит лук» художник показывает Амура в момент необычного для него занятия: он не играет и не стреляет, а внимательно подготавливает своё оружие — затачивает лук. Такая сцена легко читается как аллегория: Купидон не просто ребёнок-божество, а тот, кто «создаёт» орудие любви, что сразу переносит изображение в символическую плоскость.

В плане формы работа несёт черты маньеризма: фигура Купидона слегка вытянута, линии его позы текучи, а сам образ выглядит немного декоративным и намеренно утончённым. Художник подчёркивает сам процесс работы — внимание зрителя сосредоточено на действии, а не на окружении. В результате Купидон предстаёт как персонаж, занятый настоящим трудом, что придаёт сцене лёгкий элемент игры и иронии — амур, обычно связанный с беззаботностью, вдруг оказывается в роли мастера, создающего свой собственный инструмент.

Смысловая функция образа Купидона здесь связана с идеей любви как искусно создаваемого, «изготовляемого» состояния: чтобы стрела попала в цель, ей нужно мастерство, а значит, сама любовь показана как нечто требующее техники и умения. Это перекликается с размышлениями художников и теоретиков маньеризма о соотношении ремесла и искусства.

В интерпретации Пармигнанино традиционный амур превращается в объект стилистической игры: зритель ожидает беззаботного шалопая, а видит сосредоточенного создателя. Такое переворачивание привычных мотивов соответствует маньеристической манере переосмыслять классические темы, разрушать стандартные иконографические схемы и тонко иронизировать над устоявшимися представлениями.

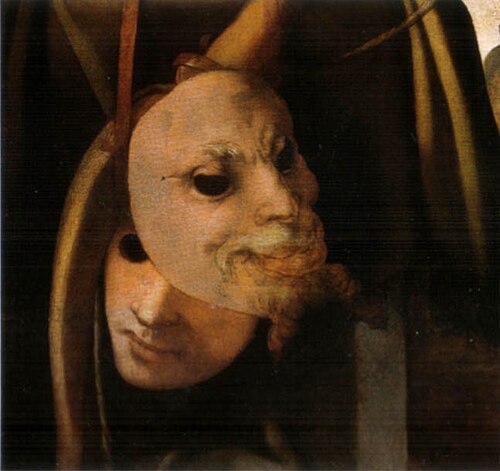

Якопо Понтормо — «Венера и Купидон», ок. 1534, Галерея Академии, Флоренция; Доссо Досси, «Венера и Купидон». Около 1514–1516 годов. Национальная галерея искусства, Вашингтон (США).

Фрагменты картины. Якопо Понтормо — «Венера и Купидон», ок. 1534, Галерея Академии, Флоренция.

На картине у Понтормо «Венера и Купидон» Купидон тянется к Венере, а в их сторону обращён зловещий взгляд пугающих масок.

Форма и стиль. У автора наблюдается экспрессия поз и контрастные цветовые акценты; композиция уводит зрителя в эмоциональную, почти «драматическую» плоскость. Купидон не олицетворение «детской беззаботности». Он может быть драматичным, тревожным или ироническим — что усиливает психологический эффект картины.

Функция образа Купидона Психологическая напряжённость. Купидон у художника — катализатор драматизма, он действует «внешне», его поведение изменяет атмосферу сцены; это типично для маньеристической психологии образа, где даже традиционная тема любви получает тонкие эмоциональные нюансы. В придворном и интеллектуальном контексте такой Купидон — знак иронии, критики или скрытой угрозы, что позволяет художнику играть с заказчиком и зрителем «в догадку».

Фрагменты картины. Доссо Досси, «Венера и Купидон». Около 1514–1516 годов. Национальная галерея искусства, Вашингтон (США).

На картине Доссо Досси «Венера и Купидон» центральные персонажи — Венера и Купидон. Венера мягко удерживает Купидона за руку, пока он озорно балуется и пытается вырваться или продолжить свою игру. Их жесты подчёркивают игривый и многообразный характер любовной темы.

На заднем плане — спокойный природный пейзаж, переходящий в дальний городской силуэт. Такая пространственная глубина создаёт эффект соединения мифологического действия с «реальным» миром.

В художественной форме заметны черты феррарской школы: мягкая светотеневая лепка, декоративность колорита, лиричность атмосферы. Иконография традиционна — Венера как идеал любви и красоты, Купидон как её сила и энергия. Однако у Доссо Купидон приобретает дополнительный смысл: он не только символ страсти, но и живое существо, поведение которого помогает передать эмоциональный тон сцены — игру, соблазн, возникающее чувство.

Так функционирует и образ Купидона в визуальной культуре Возрождения в целом: от декоративного элемента он постепенно превращается в активного «интерпретатора» любви. Его жесты и поведение позволяют художникам выразить разные оттенки эмоций — от шутливости до серьёзного аллегорического содержания.

Заключение

Анализ произведений художников раннего, высокого и позднего Возрождения показывает, что образ Купидона последовательно усложняется и превращается из декоративного участника мифологического сюжета в многоуровневый культурный символ, отражающий основные ценности эпохи и её отношение к человеческой природе. В картинах раннего Возрождения — как в работах Сандро Боттичелли или Пьеро ди Козимо — Купидон изображается прежде всего как играющий, непосредственный ребёнок, обозначающий тему любви и подчёркивающий гармонию между человеком, природой и античным мифом. Его функция здесь эмблематическая: он подтверждает сюжет, но не формирует его смысл.

В эпоху Высокого Возрождения, что видно в произведениях Тициана или Доссо Досси, образ Купидона становится более психологичным и драматичным. Художников интересует не только тема любви, но и её эмоциональная амбивалентность. Купидон уже не просто указывает на Венеру — он взаимодействует с ней, провоцирует или оттеняет её состояние, внутренний конфликт или чувственность. Его жесты — от игривого озорства до осмысленного участия — используются как инструмент раскрытия человеческих переживаний. Таким образом, Купидон становится медиатором между телесным и духовным измерением любви.

В маньеристических произведениях, как у Аньоло Бронзино, Купидон обретает ещё более сложное, порой ироничное или тревожное значение. Его образ превращается в элемент интеллектуальной аллегории, кодирующий идеи о желании, опасности страсти, иллюзорности наслаждения. Гибкость его позы, подчеркнутая искусственность композиции и напряжённость взаимодействия с другими персонажами делают Купидона проводником скрытых смыслов, требующих активной интерпретации зрителя. Здесь он становится не только символом любви, но и отражением её нарушений, излишеств, внутренних противоречий.

В визуальной культуре Возрождения Купидон выполняет несколько ключевых функций: — эмблематическую, обозначая сферу любовных отношений; — психологическую, выявляя эмоциональные и моральные состояния героев; — аллегорическую, связывая сюжет с античными идеями и гуманистическим дискурсом; — риторическую, формируя интеллектуальную игру между художником и зрителем; — культурно-социальную, отражая придворные идеалы и ценности эпохи.

Образ Купидона служит тем элементом, через который художники исследуют природу любви — от её невинной силы до разрушительной страсти и интеллектуально осмысленного желания. Его трансформация демонстрирует изменение художественного языка и эволюцию представлений о человеке в культуре Возрождения, превращая Купидона в один из наиболее гибких и выразительных символов эпохи.

Матвеева С. П. Образ Амура в журнале «Цветник» 1809–1810 годов [Электронный ресурс] // (автор) С. П. Матвеева. — 2024. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-amura-v-zhurnale-tsvetnik-1809-1810-godov (дата обращения: 23.11.2025).

Журбина Е. В. История Купидона и Психеи в древнеримском изобразительном искусстве [Электронный ресурс] // Изобразительное искусство / Е. В. Журбина. — 2012. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kupidona-i-psihei-v-drevnerimskom-izobrazitelnom-iskusstve (дата обращения: 23.11.2025).

Котариди Ю. Г. Философские версии вечного сюжета об Амуре и Психее: от неоплатонизма к христианству [Электронный ресурс] // (автор) Ю. Г. Котариди. — 2020. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-versii-vechnogo-syuzheta-ob-amure-i-psihee-ot-neoplatonizma-k-hristianstvu (дата обращения: 23.11.2025).

Тучков И. И. Живописная декорация вилл Рима XVI столетия: принципы и художественные особенности [Электронный ресурс] // Вестник искусствоведения. — 2008. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhivopisnaya-dekoratsiya-vill-rimaxvi-stoletiya-printsipy-i-hudozhestvennye-osobennosti (дата обращения: 23.11.2025).

Псху Р. В. Красота в цвете: «синее» на полотнах Рафаэля (о пигментах и цветовой технике фрески «Триумф Галатеи») [Электронный ресурс] // Материалы по истории искусства. — 2023. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/krasota-v-tsvete-sinee-na-polotnah-rafaelya (дата обращения: 23.11.2025).

Демидова М. А. Серия картин Тициана «Венера и музыкант»: единство темы — многообразие смыслов [Электронный ресурс] // Журнал истории искусства. — 2016. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/seriya-kartin-titsiana-venera-i-muzykant-edinstvo-temy-mnogoobrazie-smyslov (дата обращения: 23.11.2025).

Демидова М. А. Серия картин Тициана «Венера и музыкант»: единство темы — многообразие смыслов [Электронный ресурс] // Вестник истории искусства. — 2016. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/seriya-kartin-titsiana-venera-i-muzykant-edinstvo-temy-mnogoobrazie-smyslov (дата обращения: 24.11.2025).

Сечин А. Г. Три синтагмы иконической риторики на основе парадигмы контраста (включая анализ картины Тициана «Любовь земная и любовь небесная») [Электронный ресурс] // Вестник визуальной семиотики. — 2016. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tri-sintagmy-ikonicheskoy-ritoriki-na-osnove-paradigmy-kontrasta (дата обращения: 24.11.2025).

Артамонов Ю. С. Особенности живописно-колористических приёмов Тициана (пейзажные мотивы и колористика) [Электронный ресурс] // Изобразительное искусство. — 2013. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-zhivopisno-koloristicheskih-priemov-organizatsii-prostranstva-v-peyzazhnyh-motivah-kartin-titsiana (дата обращения: 24.11.2025).

Дунина М. В. Специализация в римской мастерской Рафаэля: распределение задач и объединение талантов [Электронный ресурс] // Вестник изобразительного искусства. — 2018. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsializatsiya-v-rimskoy-masterskoy-rafaelya-raspredelenie-zadach-i-obedinenie-talantov (дата обращения: 24.11.2025).

Тучков И. И. Живописная декорация вилл Рима XVI столетия: принципы и художественные особенности [Электронный ресурс] // Вестник искусствоведения. — 2008. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhivopisnaya-dekoratsiya-vill-rimaxvi-stoletiya-printsipy-i-hudozhestvennye-osobennosti (дата обращения: 24.11.2025).

Расторгуев В. А. Декоративные фресковые циклы римских дворцов XVI в.: морфология и риторика [Электронный ресурс] // Вестник архитектуры и искусства. — 2009. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativnye-freskovye-tsikly-rimskih-dvortsov-xvi-v-morfologiya-i-ritorika (дата обращения: 24.11.2025).

Алёшин П. А. Произведения искусства в поэзии Аньоло Бронзино [Электронный ресурс] // Вопросы искусствоведения. — 2012. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proizvedeniya-iskusstva-v-poezii-anolo-bronzino (дата обращения: 24.11.2025).

Сабадаш Ю.С., Пахоменко С. П. Маньеризм как «эклектичный» гуманизм: ренессансные процессы в Италии в условиях конца XVI в. [Электронный ресурс] // Вестник Полоцкого государственного университета. — 2017. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/manierizm-kak-eklektichnyy-gumanizm-renessansnye-protsessy-v-italii-v-usloviyah-kontsa-xvi-v (дата обращения: 24.11.2025).

«Маньеризм = модернизм: человек „на распутьях тысячи дорог“. Сага об Ипполитове, Вазари, Понтормо и Флоренции поздних Медичи» [Электронный ресурс] // Искусствознание. — 2018. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/manierizm-modernizm-chelovek-na-rasputyah-tysyachi-dorog-caga-ob-ippolitove-vazari-pontormo-i-florentsii-pozdnih-medichi-chast-i (дата обращения: 24.11.2025).

Расторгуев В. А. Декоративные фресковые циклы римских дворцов XVI в.: морфология и риторика [Электронный ресурс] // Вестник архитектуры и искусства. — 2009. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativnye-freskovye-tsikly-rimskih-dvortsov-xvi-v-morfologiya-i-ritorika (дата обращения: 24.11.2025).

Журбина Е. В. История Купидона и Психеи в древнеримском изобразительном искусстве [Электронный ресурс] // Изобразительное искусство. — 2012. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kupidona-i-psihei-v-drevnerimskom-izobrazitelnom-iskusstve (дата обращения: 24.11.2025).

Махо О. Г. Феррара — новые Афины. Мраморный декор студиоло Альфонсо д’Эсте [Электронный ресурс] // История искусства. — 2019. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ferrara-novye-afiny-mramornyy-dekor-studiolo-alfonso-d-este (дата обращения: 24.11.2025).

Назарова О. А. Итальянские полиптихи конца XV — начала XVI века: ренессансный художественный язык и доренессансные способы конструирования [Электронный ресурс] // Изобразительное искусство. — 2024. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/italyanskie-poliptihi-kontsa-xv-nachala-xvi-veka-renessansnyy-hudozhestvennyy-yazyk-i-dorenessnye-sposoby-konstruirovaniya (дата обращения: 24.11.2025).

Алёшин П. А. Правители Феррары как покровители искусств: рельефы Антонио Ломбардо для алебастровых комнат Альфонсо I д’Эсте [Электронный ресурс] // Вестник искусствоведения. — 2015. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/praviteli-ferrary-kak-pokroviteli-iskusstv-reliefy-antonio-lombardo-dlya-alebastrovyh-komnat-alfonso-i-d-este (дата обращения: 24.11.2025).

Ганцева Н. Н. Доссо Досси и палитра коллекций: вопросы рецепции и сохранения [Электронный ресурс] // Декоративное искусство и предметно-пространственные практики. — 2023. — URL: https://xn----7sbabalfgj4as1arld1aqs8v.xn--p1ai/uploads/catalogfiles/6591_2023_4_2_vestnik_2.pdf (дата обращения: 24.11.2025).

Библиографические и контекстуальные материалы о Доссо Досси и феррарской школе (обзорная справка) [Электронный ресурс] // MetMuseum / Dosso Dossi: Court Painter in Renaissance Ferrara. — URL: https://www.metmuseum.org/met-publications/dosso-dossi-court-painter-in-renaissance-ferrara (дата обращения: 24.11.2025).

Лопухова М. А. Классические мотивы и сюжеты в рисунках Филиппино Липпи [Электронный ресурс] // Вопросы истории искусства. — 2011. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskie-motivy-i-syuzhety-v-risunkah-filippino-lippi (дата обращения: 24.11.2025).

Лопухова М. А. Миф о Прометее во флорентийском искусстве конца XV века [Электронный ресурс] // Известия. — 2024. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mif-o-prometee-vo-florentiyskom-iskusstve-kontsa-xv-veka (дата обращения: 24.11.2025).

Лебедь О. А. Проблема интерпретации двух картин Боттичелли [Электронный ресурс] // Вестник искусствознания. — 2012. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-interpretatsii-dvuh-kartin-bottichelli-1 (дата обращения: 24.11.2025).

Иванова А. Н. Свадебное шествие — триумф или театр? Отражение городской жизни в живописи кассоне XV века [Электронный ресурс] // Искусствоведение. — 2024. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svadebnoe-shestvie-triumf-ili-teatr-otrazhenie-gorodskoy-zhizni-v-zhivopisi-kassone-xv-veka (дата обращения: 24.11.2025).

Шидловская Е. В. Тема all’antica в искусстве итальянской книжной миниатюры XV века [Электронный ресурс] // Исследования по искусству. — 2012. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tema-allantica-v-iskusstve-italyanskoy-knizhnoy-miniatyury-kvatrochento (дата обращения: 24.11.2025).

Луков В. А. Эпоха Возрождения [Электронный ресурс] // Вестник истории культуры. — 2013. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-vozrozhdeniya (дата обращения: 24.11.2025).

Артамонов Ю. С. Особенности живописно-колористических приёмов Тициана (пейзажные мотивы и колористика) [Электронный ресурс] // Изобразительное искусство. — 2013. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-zhivopisno-koloristicheskih-priemov-organizatsii-prostranstva-v-peyzazhnyh-motivah-kartin-titsiana (дата обращения: 24.11.2025).

Майорова Е. Д. Мыслители итальянского Возрождения XV — начала XVI веков: о сущности живописи и её месте в культуре эпохи [Электронный ресурс] // История искусств. — 2017. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mysliteli-italyanskogo-vozrozhdeniya-xv-nachala-xvi-vekov-o-suschnosti-zhivopisi-i-ee-meste-v-kulture-epohi (дата обращения: 24.11.2025).

Тучков И. И. Живописная декорация вилл Рима XVI столетия: принципы и художественные особенности [Электронный ресурс] // Вестник искусствоведения. — 2008. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhivopisnaya-dekoratsiya-vill-rimaxvi-stoletiya-printsipy-i-hudozhestvennye-osobennosti (дата обращения: 24.11.2025).

Сабадаш Ю. С. Маньеризм как «эклектичный» гуманизм: ренессансные процессы в Италии в условиях конца XVI в. [Электронный ресурс] // Искусствознание. — 2017. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/manierizm-kak-eklektichnyy-gumanizm-renessansnye-protsessy-v-italii-v-usloviyah-kontsa-xvi-v (дата обращения: 24.11.2025).

Алёшин П. А. Произведения искусства в поэзии Аньоло Бронзино [Электронный ресурс] // Вопросы искусствоведения. — 2012. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proizvedeniya-iskusstva-v-poezii-anolo-bronzino (дата обращения: 24.11.2025).

Кочеткова Е. С. Ars vs. natura: маньеристическая теория искусства и сады Италии (XVI–XVII вв.) [Электронный ресурс] // История искусств. — 2008. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ars-vs-natura-manieristicheskaya-teoriya-iskusstva-i-sady-italii-xvi-xvii-vv (дата обращения: 24.11.2025).

«Маньеризм = модернизм: человек „на распутьях тысячи дорог“» (сборник/обзор по поздним флорентийским мастерам) [Электронный ресурс] // Искусствознание. — 2018. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/manierizm-modernizm-chelovek-na-rasputyah-tysyachi-dorog-caga-ob-ippolitove-vazari-pontormo-i-florentsii-pozdnih-medichi-chast-i (дата обращения: 24.11.2025).

Гусев В. Н. Образ Эроса в античной и ренессансной культуре // Вестник искусствознания. — 2017. — № 3. — С. 45–62. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-erosa-v-antichnoy-i-renessansnoy-kulture (дата обращения: 24.11.2025).

Мельникова Е. Ю. Античные мотивы в итальянской культуре Возрождения // Гуманитарные исследования. — 2019. — № 4. — С. 110–120. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/antichnye-motivy-v-italyanskoy-kulture-vozrozhdeniya (дата обращения: 24.11.2025).

Трушина Т. В. Концепция любви в неоплатонизме и её отражение в искусстве Раннего Возрождения // Культурология: современный научный дискурс. — 2018. — № 2. — С. 88–98. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-lyubvi-v-neoplatonizme-i-ee-otrazhenie-v-iskusstve-rannego-vozrozhdeniya (дата обращения: 24.11.2025).

Бычкова Н. А. Мифологические сюжеты и их трансформация в живописи итальянского Возрождения // Вестник культурологии. — 2020. — № 1. — С. 72–83. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mifologicheskie-syuzhety-i-ih-transformatsiya-v-zhivopisi-italyanskogo-vozrozhdeniya (дата обращения: 24.11.2025).

Савельева О. П. Эрос в ренессансной символике: образ, значение, контекст // Историко-культурные исследования. — 2016. — № 5. — С. 55–67. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eros-v-renessansnoy-simvolike-obraz-znachenie-kontekst (дата обращения: 24.11.2025).

Селиванова М. И. Психея и Эрос: ренессансные прочтения античного мифа // Античность и средние века. — 2018. — № 3. — С. 133–147. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psiheya-i-eros-renessansnye-prochteniya-antichnogo-mifa (дата обращения: 24.11.2025).

Морозова Л. В. Аллегорические фигуры в искусстве Высокого Возрождения: структура и функции // Искусство и художественная культура. — 2017. — № 4. — С. 101–118. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/allegoricheskie-figury-v-iskusstve-vysokogo-vozrozhdeniya-struktura-i-funktsii (дата обращения: 24.11.2025).

Кольцова А. С. Маньеристическая аллегория: язык, символ, интерпретация // Философия и культура. — 2019. — № 10. — С. 96–108. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/manneristicheskaya-allegoriya-yazyk-simvol-interpretatsiya (дата обращения: 24.11.2025).

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?l=russian&id=923957742 (дата обращения: 23.11.2025)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pietro_Perugino_-Combat_of_Love_and_Chastity(detail)_-WGA17348.jpg#/media/File: Le_Combat_de_l’Amour_et_de_la_Chasteté-Le_Pérugin-Musée_du_Louvre_Peintures_INV_722; _MR_401.jpg (дата обращения: 23.11.2025)

https://artchive.ru/artists/951~Andrea_Manten'ja/works/524136~Parnas? ysclid=mibulmpu76424706526 (дата обращения: 23.11.2025)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vecellio_Tiziano_(Pieve_di_Cadore_1488-90_-Venezia_1576)-Amor_sacro_e_Amor_profano-147-_Galleria_Borghese.jpg (дата обращения: 23.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Raphael%27s_Triumph_of_Galatea_02.jpg?ysclid=mibu0krs7i455389912 (дата обращения: 23.11.2025)

https://artchive.ru/raphael/works/464166~Venera_i_Kupidon_Freska_lodzhii_Psikhei_villy_Farnezina_Rim?ysclid=mibu5qypvc740624389 (дата обращения: 23.11.2025)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agnolo_bronzino,_allegoria_di_venere_e_amore,_1545_ca._01.jpg (дата обращения: 23.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/Cupid_Making_His_Bow?ysclid=mibww7mkri926727250 (дата обращения: 23.11.2025)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Jacopo_Pontormo_in_the_Galleria_dell%27Accademia_(Florence)#/media/File: Pontormo, _venere_e_amore_da_michelangelo, _1533_ca._01.jpg (дата обращения: 23.11.2025)

https://gallerix.ru/storeroom/328907660/N/902175839/?ysclid=mibxx0hoqz407370064 (дата обращения: 23.11.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Триумф_Галатеи (дата обращения: 24.11.2025)

https://dzen.ru/a/Z_f7KJq_3F2bEYNe?ysclid=mic7p1ezk3966194954 (дата обращения: 24.11.2025)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.684e54a6-69237b9b-a961f63d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sacred_and_Profane_Love (дата обращения: 24.11.2025)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.94e21bda-69239274-61466b6e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Venus_and_Cupid_(Pontormo) (дата обращения: 24.11.2025)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.e4af1136-69240706-b998455d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Venus,_Mars_and_Cupid (дата обращения: 24.11.2025)

https://en.wikipedia.org/wiki/File%3AFilippino_Lippi_001.jpg?ysclid=micu08m2h8754509527 (дата обращения: 24.11.2025)