Образ мадонны в творчестве Андреа Мантеньи

Рубрикатор

1. Концепция 2. Специфика иконографии 3. Трансформация образа 4. Сравнение с современниками 5. Заключение 6. Библиография

Концепция

Андреа Мантенья (1431-1506) — ключевая фигура Раннего итальянского Возрождения, художник-новатор, чье творчество определило развитие европейской живописи благодаря точности, драматическому языку форм и виртуозному владению перспективой. Мастер творил в уникальный исторический момент. Падуя и Мантуя, где он работал, были центрами ренессансного гуманизма и интереса к античной культуре. Мантенья стал художником, который не просто заимствовал античные мотивы, а стремился воссоздать дух Древнего Рима — его героику, стойкость и скульптурную ясность. Этот сплав оказал решающее влияние на его трактовку христианских сюжетов, и в частности, образа Богоматери. Андреа Мантенья, руководствуясь принципами ренессансного гуманизма и глубоким увлечением античностью, радикально трансформировал иконографию Мадонны. Он синтезировал в ее образе несоединимое: монументальность и героический пафос античной скульптуры, осязаемую телесность, достигнутую благодаря мастерству письма и новаторскому владению перспективой, а также глубокому психологизму, раскрывающему драму матери, предвидящей жертвенную судьбу Сына.

Творчество Мантеньи представляет собой ключевой узел в искусстве Раннего Возрождения. Анализ именно образа Мадонны позволяет проследить, как сквозь призму центрального для христианства женского образа преломляются главные художественные и интеллектуальные открытия эпохи: интерес к античности, научный подход к изображению пространства и анатомии, пробуждение индивидуального психологизма. Также выбор темы обусловлен желанием проследить изменения в изображении Богоматери и выявить уникальность образа в картинах Андреа Мантеньи.

Ключевой вопрос исследования: как через формальные и иконографические средства Мантенья изображает Мадонну, трансформирует ее образ, наполняя его сложным психологическим и драматическим содержанием, и в чем заключается уникальность этого преломления по сравнению с его современниками?

Моя гипотеза заключается в том, что Мантенья не просто меняет внешние признаки мадонны; он изменяет её роль в визуальной культуре: от «символа» к «персонажу» с плотью, эмоциями и социальным телом. В основе работы лежит метод визуального анализа, предполагающий детальное рассмотрение композиции, цвета, линии, светотени и фактуры. В качестве теоретической базы привлекаются труды классиков искусствознания, а также научные монографии и статьи, посвященные творчеству Мантеньи и искусству кватроченто. Исследование структурировано по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет проследить эволюцию образа, не упуская из виду его ключевые аспекты: Часть 1: посвящена формальному анализу и выявлению устойчивых стилистических черт. Часть 2: фокусируется на иконографической эволюции, прослеживая путь от канонического образа к драматической интерпретации. Часть 3: помещает находки Мантеньи в художественный контекст эпохи через сравнительный анализ с произведениями его современников.

Специфика иконографии: Уникальные черты мадонн Мантеньи

Анализ многочисленных произведений Андреа Мантеньи позволяет выявить систему устойчивых иконографических особенностей, которые в своей совокупности создают уникальный и легко узнаваемый образ Мадонны. Творчество Художника представляет собой уникальное сочетание интеллектуального расчета, археологической страсти и глубокого драматизма. Эти качества нашли свое полное воплощение в созданной им галерее образов Богоматери, где традиционная иконография наполняется новым, личным и напряженным содержанием.

Скульптурность и «окаменелость» формы

Мантенья мыслил как скульптор. Его фигуры кажутся высеченными из камня, что отмечал еще Джорджо Вазари, писавший о «режущей манере» художника, напоминавшей «скорее камень, чем живое тело». Это достигалось за счет четких, жестких контуров, мощной лепки объемов и интереса к передаче фактур мрамора и тканей. Данная особенность напрямую связана с его ученичеством у Франческо Скварчоне, коллекционера античных статуй, который привил ему интерес к римским древностям, а также с влиянием скульптора Донателло, работавшего в Падуе.

Андреа Мантенья, «Мадонна на троне и ангелы» (ок. 1457 — 1460)

У Мантеньи Мадонна почти всегда встроена в классически организованное пространство: архитектурные рамки, мраморные плиты, перспективные плиточные пола ионические колонны. Это подчёркивает рациональность образа, его «скульптурность» и связь с идеалами античности.

Андреа Мантенья, «Мадонна и Младенец с Серафимом и Херувимом» (ок. 1483)

Это влияние ярко проявляется в работе «Мадонна и Младенец с Серафимом и Херувимом». Композиция вписана в иллюзионистическую арку, что создает эффект скульптурной группы в нише. Лицо Мадонны с его маскообразной неподвижностью отсылает к римским портретам, подчеркивая ее вневременной, иератический статус, а четкие, местами резкие складки белого платка напоминает искусно высеченную мраморную скульптуру.

Археологическая точность и внимание к деталям

Живописец был одержим античностью, но его интерес был не романтическим, а скорее ученым-археологическим. Он стремился поместить библейские сюжеты в исторически достоверный, осязаемый мир. Это касалось не только прошлого, но и настоящего. Андреа Мантенья очень внимательно относился к изображению архитектурной среды и элементов и пейзажей, вплоть до ботанической точности прорисовки растений.

Андреа Мантенья, «Смерть Марии» (ок. 1462)

Ярким примером служит картина «Смерть Марии». Андреа Мантенья с поразительной точностью изображает пейзаж города Мантуя: Кастелло ди Сан-Джорджо, озеро Минчо и мост Сан-Джорджо.

Цвет, свет и символический язык

В мадоннах Мантеньи цвета — умеренные, но контрастные. Мастер использует чистые, насыщенные оттенки, часто напоминающие палитру византийской иконы (интенсивный синий лазурит, глубокий красный, золото). Локальные цветовые акценты сохраняют традиционную символику Девы Марии. В основном это проявляется в цвете одеяния. Во многих произведениях традиционный синий плащ Мадонны остаётся маркером её статуса, реже встречается золотой, который также говорит о божественности. Зеленый же цвет, который тоже встречается в облачениях богородицы, символизирует надежду и веру. На его картинах эти цвета ложатся на форму, подчеркивая ее объем и плотность. Одежда Девы Марии — это не просто цвет, а тяжелая, шелковистая ткань, ниспадающая массивными складками.

Андреа Мантенья почти не использует мягкое, воздушное моделирование. Его свет — ровный, четкий, без резких контрастов. Он не столько создает атмосферу, сколько выявляет форму, лепит объем, подобно тому, как свет падает на статую. Это придает его образам вневременной, монументальный характер. Благодаря сочетанию скульптурной лепки, четкого света и плотного колорита, все элементы на картинах Мантеньи обретают тактильную ощутимость. Зритель верит в тяжесть мраморного парапета, в фактуру расшитой золотом ткани, в холодность металла доспехов. Эта осязаемая реальность мира делает явление в нем божественного не абстрактным видением, а подлинным, почти историческим чудом.

Психологизация и драматизм образа

В отличие от многих современников, изображавших безмятежную нежность Матери и Младенца, Мантенья акцентирует внутреннюю драму, связанную с знанием о грядущих Страстях Христовых. Его Мадонны — не просто любящие матери, но провидицы, в глазах которых читается молчаливая скорбь. Тема жертвы, страдания и смерти является сквозной для его творчества, находя свое максимальное выражение в таких работах, как «Мертвый Христос» и «Смерть Марии». Это отличает его от многих современников и делает провозвестником драматических тенденций в искусстве Высокого Возрождения и маньеризма.

Андреа Мантенья, «Мертвый Христос» (ок. 1483)

Андреа Мантенья был одним из величайших мастеров перспективы в Северной Италии. Художник использовал ее не только для построения пространства, но и как мощный драматический инструмент. В некоторых композициях ракурс используется для усиления эмоционального удара. Наиболее показательной является вышеупомянутая работа «Мертвый Христос». Композиция, построенная как остро перспективный «выстрел» в зрительное пространство. Радикальный ракурс, анатомическая дотошность в изображении мертвого тела и суровый реализм лишают сцену всякой идеализации, доводя драму до предела.

Андреа Мантенья, «Мертвый Христос» (ок. 1483)

Трансформация образа Мадонны в картинах Андреа Мантеньи

Ранний период

В начале своего пути Мантенья создает образы, в которых мощь его индивидуального стиля уже очевидна, но еще облечена в архаичные одежды. В этот период живописец формируется в Падуе — городе с готическими традициями и одновременно мощным центром гуманизма, где царил культ античности. Он попадает в мастерскую Франческо Скварчоне, где изучает античную скульптуру как «документальный» материал. В раннем периоде главенствует скульптурная строгость. Фигуры напоминают мраморные рельефы. Лики спокойны, лишены бытовых деталей.

Андреа Мантенья, «Поклонение пастухов» (ок. 1450 — 1451)

На картине «Поклонение пастухов» Мадонна предстает как центральная фигура. Она представляет Младенца миру, ее поза статична, полна достоинства и умиротворения. Мантенья помещает священное событие в тщательно выписанный, почти археологический пейзаж. Ткани с глубокими складками струятся подобно древнеримским туникам, увековеченным в камне. К скульптуре нас отсылает и лик Девы Марии, имеющий «фарфоровую» кожу и четкий профиль.

Андреа Мантенья, «Поклонение пастухов» (ок. 1450 — 1451)

«Мадонна с Младенцем, Святым Иеронимом и Людовиком Тулузским» — еще один пример-подтверждение. Фигуры монументальны, местами даже неестественны. Мадонна имеет местами острые, но изящные черты, контрастирующие с ликами святых. Композиция вписана в архитектурную арку.

Андреа Мантенья, «Мадонна с Младенцем, Святым Иеронимом и Людовиком Тулузским» (ок. 1455)

Средний период

Перебравшись в Мантую ко двору Гонзага, Мантенья становится ведущим художником. Атмосфера двора, сочетающая рыцарский этикет, гуманистические дискуссии и интерес к театру, влияет на его искусство. Он начинает наполнять свои героические формы более сложным, психологическим и повествовательным содержанием. Фигуры «смягчаются». Лицо Мадонны уходит от мраморной строгости, становится более эмоциональным. Чаще появляется наклон головы. Дева Мария становится более земной.

Андреа Мантенья, «Принесение во храм» (ок. 1465 — 1466)

В этом периоде возникает новая близость между матерью и ребенком . Младенец теперь чаще взаимодействует с Богородицей: тянется к ее лицу, касается покрывала, помещается ближе к зрителю. Вводится эмоциональный жест, которого не было раньше.

Андреа Мантенья, «Мадонна со спящим Младенцем» (ок. 1465 — 1470)

В «Мадонне со спящим Младенцем» исчезает прямое обращение к зрителю. Младенец спит, его тело передано с анатомической точностью. Мадонна погружена в созерцание, ее лицо омрачено предчувствием. Это интимная сцена, наполненная тихой меланхолией. Само выражение еще не достигло пика своей эмоциональности, однако уже можно уловить чувства Богородицы. Сравнивая с работами раннего творчества, профиль и фигура Марии стали заметно округлее.

Поздний период

Поздние работы Андреа Мантеньи наиболее трагичны. В данный период художник переживает личное горе — потерю сына. Принято полагать, что именно это событие привело к созданию самых проницательных работ. Мадонна становится фигурой, в лице которой читается предчувствие будущей жертвы сына. Это особенно видно по напряжённым чертам лица, опущенным векам, жестам рук. В поздних мадоннах Мантеньи Дева Мария становится ощутимо земной. Её руки грубы, лицо чуть осунувшееся. Уходят ранняя симметрия и декоративность. Возникает жесткая, сухая выразительность.

В работах «Мадонна в скалах» и «Мадонна с Младенцем» Мантенья варьирует один мотив — глубокую, почти меланхолическую задумчивость Матери, которая сквозь нежность к Младенцу прозревает его крестный путь. Пейзаж на фоне одной из работ скалист, на другой отсутствует вовсе, что усиливает настроение суровой обреченности.

Андреа Мантенья, «Мадонна в скалах» (ок. 1488 — 1490), Андреа Мантенья, «Мадонна с Младенцем» (ок. 1500)

Ощущение трагизма во много складывается из-за выражения лиц Мадонн. Их губы сомкнуты, а глаза опущены, что является символом принятия неизбежности судьбы. Тяжелый печальный взгляд сквозь зрителя направлен в не изображенное пространство будущего, где уже свершилась трагедия Распятия.

Андреа Мантенья, «Мадонна в скалах» (ок. 1488 — 1490), Андреа Мантенья, «Мадонна с Младенцем» (ок. 1500)

Возвращаясь к картине, хочется отметить не только мастерство перспективы, но и образ убитой горем Матери. Слезы Мадонны стали кульминацией в творчестве живописца, делая момент не просто напряженным, а по настоящему трагичным. В этот момент Богородица представляется более приземленной чем когда-либо. Она предстает перед зрителем не безэмоциональной «статуей», а живым человеком, у которого есть чувства.

Андреа Мантенья, «Мертвый Христос» (ок. 1483)

Сравнение с работами современников

Джованни Беллини

Конец XV века в Северной Италии представляет собой период интенсивного художественного взаимообмена между различными школами. Мантенья работает в Мантуе при дворе Гонзага, Беллини — в Венецианской республике. Оба города являются важными культурными центрами, но с разными традициями: Мантуя сохраняет верность антикизирующим тенденциям, здесь сильны традиции научной перспективы и археологической точности. Венеция развивает собственную живописную традицию, где цвет и свет становятся главными выразительными средствами. Их творческие судьбы пересекались на протяжении всей жизни, создавая идеальную лабораторию для изучения того, как по-разному могли развиваться ренессансные идеи в зависимости от культурного контекста.

Для сравнения я выбрала картину Мантеньи и Беллини Оба творения создаются примерно в один период (1500–1505 годы), что позволяет особенно наглядно сравнить художественные решения мастеров.

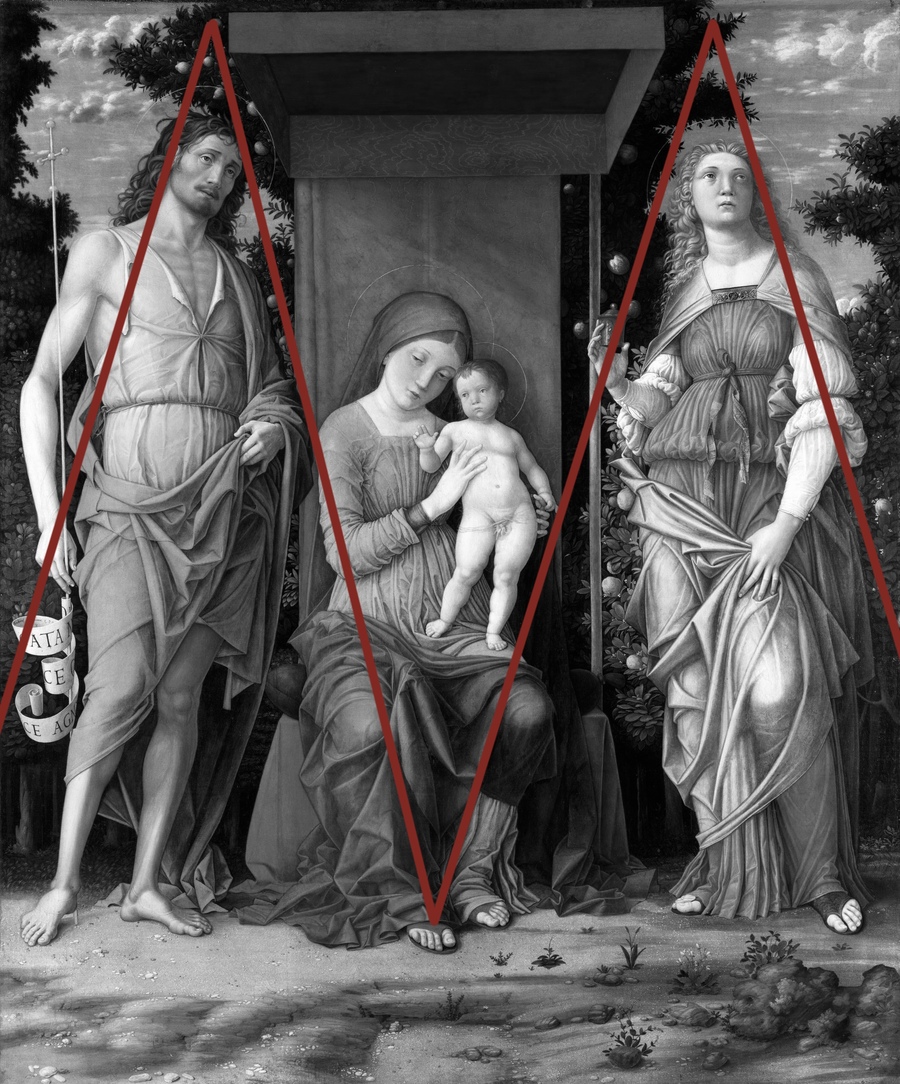

Андреа Мантенья, «Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и Марией Магдалиной» (ок. 1500)

Композиция Мантеньи построена как строгий архитектонический комплекс. Фигуры два треугольника, состоящих из четких геометрических линий. Мадонна восседает на троне, который скорее напоминает античный монумент, чем традиционное церковное кресло. Младенец Христос изображен стоящим на ее колене — необычная поза, подчеркивающая его особую миссию. Цвета спокойные, приглушенные, а вот свет яркий, контрастный, благодаря чему образы более мрачные.

Беллини создает совершенно иную пространственную и эмоциональную среду. Фигуры объединены не геометрической конструкцией, а общим светом и воздухом. Композиция строится на воздушности, где фон — участник действия. Мадонна с Младенцем в центре, святые по сторонам, все они довольно расслабленны и спокойны. Цветовая гамма Беллини значительно ярче, что делает образы свежее.

Во взгляде мадонны Мантеньи не осталось надежды. Она тоскливо смотрит в пустоту пытаясь принять неизбежное. Ее материнство омрачено знанием о будущей жертве. Мадонна Беллини напротив, открыта и одухотворена. Она любящая мать, чья нежность к ребенку естественна и человечна. Ее спокойствие основано на глубокой вере.

Заключение

Образ Мадонны в творчестве Андреа Мантеньи представляет собой уникальный феномен в искусстве итальянского Ренессанса

Образ Мадонны у Мантеньи представляет собой оригинальный синтез античной героики и христианского драматизма. В отличие от современников, он создал тип стоической Богоматери-провидицы, чье материнство изначально окрашено знанием о жертвенной судьбе Сына.

Мантенья переосмыслил христианский образ через античный идеал, создав искусство интеллектуальной напряженности. Его Мадонна — не утешительница, а со-страдающая участница искупительной жертвы. Эта концепция предвосхитила искания маньеризма и барокко, доказав альтернативный путь развития ренессансного искусства — через драму, а не гармонию.

Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: в 5 т. / Джорджо Вазари; пер. с ит. А. И. Венедиктова, А. Г. Габричевского. — М.: Искусство, 1994. — Т. 3. — 672 с.

Данилова И. Е. От Средних веков к Возрождению: Сложение художественной системы картины кватроченто / И. Е. Данилова. — М.: Искусство, 1975. — 127 с.

Степанов А. В. Искусство Возрождения: Италия. XIV–XV века / А. В. Степанов. — СПб.: Азбука-классика, 2005. — 500 с.

Paccagnini G. Andrea Mantegna / G. Paccagnini. — Venice: Neri Pozza, 1969. — 284 p.

The Metropolitan Museum of Art [Официальный сайт]. — URL: https://www.metmuseum.org/art/collection (дата обращения: 20.11.2025).

Galleria dell’Accademia [Официальный сайт]. — URL: https://www.galleriaaccademiafirenze.it/ (дата обращения: 20.11.2025).

Архив итальянского искусства [Электронный ресурс]. — URL: https://www.arte.it/ (дата обращения: 20.11.2025).

https://artchive.ru/artists/951~Andrea_Manten'ja/works/ 2564~Altar'_tserkvi_San_Dzeno_v_Verone_triptikh_tsentral’naja_chast'_Madonna_na_trone_i_angely (дата обращения: 22.11.2025).

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436968 (дата обращения: 22.11.2025).

https://artchive.ru/artists/951~Andrea_Manten'ja/works/18539~Uspenie_Bogoroditsy (дата обращения: 22.11.2025).

https://app.fta.art/ru/artwork/ccfbfbb7340673205f0ffbe082fb8a0eb80cacef (дата обращения: 22.11.2025).

https://app.fta.art/ru/artwork/b37b1f92512cacd7cbddf8c4a4ee2b04081708ea (дата обращения: 22.11.2025).

https://pinacotecabrera.org/en/collezioni/collezione-on-line/lamentation-over-the-dead-christ/ (дата обращения: 22.11.2025).

https://app.fta.art/ru/artwork/8678f807741ecdcea1c9caf3d767c77a0286ee6d (дата обращения: 22.11.2025).

https://arthive.com/ru/artists/951~Andrea_Manten'ja/works/381580~Madonna_s_Mladentsem_i_Svjatymi_Ieronimom_i_Ljudovikom_Tulezskim (дата обращения: 22.11.2025).

https://artchive.ru/artists/951~Andrea_Manten'ja/works/305521~Javlenie_v_khrame (дата обращения: 22.11.2025).

https://artchive.ru/artists/951~Andrea_Manten'ja/works/18530~Marija_so_spjaschim_mladentsem (дата обращения: 22.11.2025).

https://artchive.ru/artists/951~Andrea_Manten'ja/works/305529~Madonna_ot_kamenotesov (дата обращения: 22.11.2025).

https://www.thecollector.com/andrea-mantegna-paduan-renaissance-master/ (дата обращения: 22.11.2025).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Andrea_Mantegna_107.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

https://artchive.ru/artists/951~Andrea_Manten'ja/works/18550~Marija_s_mladentsem_i_angelami_fragment (дата обращения: 22.11.2025).