Несу свой крест: нательные кресты русских земель

Концепция

1. Формирование христианской традиции нательных крестов в Византии 2. Трансрегиональные контакты и пути распространения форм 3. Нательные кресты на русских землях до XVII века: локальные традиции

Вывод

Концепция

Семиотика нательных крестов — малоисследованная на пересечении археологии, истории искусства и религиоведения тема, дающая ключ к пониманию личной и коллективной религиозности, материальной культуры и трансрегиональных коммуникаций. На территории Византии, Восточной Европы и Руси они несли в себе сразу несколько уровней смысла: литургический, апотропейный, мемориальный, идентификационный. Актуальность исследования обусловлена ростом интереса к христианской материальной культуре, востребованностью межрегиональных сравнений и необходимостью системного изучения локальных художественных традиций. Новизна заключается в объединении трёх масштабных блоков — византийского, трансрегионального и древнерусского — в единую модель культурной циркуляции.

Визуальная база исследования формируется по принципу типологического разнообразия артефактов (кресты-медальоны, энколпионы, тельники, наперсные кресты), что позволяет проследить эволюции формы и функции. Материал охватывает период от IV по XVII век, чтобы выявить долгосрочную динамику: от появления первых византийских медальонов — до формирования завершённой древнерусской традиции. Предпочтение отдаётся предметам с фиксированным археологическим контекстом.

Исследование разделено на три крупные части, каждая из которых решает свой аналитический блок. Задача первой части — реконструировать первичную систему форм, функций и иконографии. Вторая часть показывает, что распространение крестов — не механическое копирование, а сложный процесс культурной адаптации и гибридизации. Задача третьей — выявить региональные художественные школы, социальные функции, технологические особенности и внутреннюю логику развития форм.

Исследование опирается на первичные (византийские богослужебные тексты, письма и трактаты отцов Церкви, археологические отчёты с описанием находок, эпиграфика (надписи на крестах и медальонах)) и вторичные (исследования византинистов, сравнения материальной культуры Византии и периферий) источники.

Ключевой вопрос и гипотеза исследования

Каким образом трансрегиональные контакты и локальные практики формировали морфологию, иконографию и социальные функции нательных крестов на русских землях до XVII века?

Мое предположение заключается в том, что нательные кресты в русских землях представляют собой результат не прямого копирования византийских прототипов, а сложного процесса фильтрации через пограничные торгово-культурные сети (варяжско-скандинавские, волжско-болгарские, балканские), при котором материальные ограничения, местные ремесленные традиции и социально-культурные потребности (защита, статус, семейные ритуалы) трансформировали форму и значение предмета. В результате появляются региональные «локальные модусы» нательных крестов, которые можно проследить по сочетанию формы, техники изготовления и паттернам ношения.

Часть I. Формирование христианской традиции нательных крестов в Византии

Большая часть материальных свидетельств раннехристианского периода — росписи катакомб, потому можно лишь предполагать, что в период гонений христиане использовали скрытые символы веры, например рыбу ИХТИС (ΙΧΘΥΣ) или монограммы Хи-Ро (☧) на личных украшениях. Свидетельства существования нательных печатей, медальонов и перстней прослеживаются с конца II — начала III вв: тогда Клемент Александрийский рекомендует христианам гравировать на своих печатях (seal-rings) «голубя или рыбу» и другие «безъязычные» символы вместо изображений идолов. С середины III в. в христианских общинах Восточного Средиземноморья начинают появляться геммы и печати с надписями («IHCOY XPICTOY» — «Иисуса Христа» и т. п.) и символами рыбы, агнца и пастыря. Этот символизм и практика ношения гравированных камней как амулетов-печатей постепенно распространяются.

Слева: гемма с распятием, Средиземноморье (восточная часть), II–III вв. н. э. Британский музей. Справа: гемма с двумя рыбами и якорем, надписью ΧΡΕΙC (собственность Христа), прибл. III в. Берлин.

Начиная с Миланского эдикта (313 г.), эпоха Константина легализует христианство, и среди верующих распространяется ношение явных символов. Император Константин и его наследники стали помещать монограмму ΧΡ и крест на монетах и штандартах, а простые верующие — на перстнях и амулетах. Ранее крест практически не присутствовал — он ассоциировался с позорным орудием распятия. В IV в. христиане могли позволить себе носить небольшие крестики и подвески на цепочках, а также печатки-кольца с религиозными знаками (их находят, например, в позднеантичных кладовых).

Слева: бронзовый крест, V–VII вв. Британский музей. Справа: крест-брошь, IV в., Британские острова.

Ношение амулетов и талисманов было частью жизни поздней Античности. Из языческой практики — например, ношения булл (пузатых подвесок с обереговыми изображениями) — вырос обычай христианских «энколпиев» (нательных медальонов), содержащих частицы мощей или иконические изображения святых. Церковь IV в. сознательно «очищает» этот обычай: христианские энколпии замещают прежние мифологические символы объектами христианского поклонения. Например, Иоанн Златоуст в проповеди отмечал, что многие христиане «получив малую частицу [Креста]… вешают на свою шею, как украшение», то есть крест преобразился из «орудия позора» в благодатный знак. К X–XI векам энколпии украсили одежду епископов и императоров.

Некоторые последователи носили украшения, которые воспринимались как идолопоклоннические. Дошедшие до нас амулеты и критика, которой их подвергали религиозные лидеры, указывают на то, что эта практика была весьма распространена среди позднеантичных христиан. Например, найдено медное кольцо VII в. с гравировкой «Христос, помоги Андрею» — типичный христианский оберег для личной защиты и молитвы. Так, позднеантичная амулетная традиция стала предпосылкой зарождения персональных христианских медальонов с религиозной символикой.

Крест-энколпий, 11 в. Британский музей.

Функции

Нательные кресты выполняли несколько функций. Во-первых, литургическая: они стали частью облачения духовенства и благочестивых мирян. Византийские епископы носили энколпии как символ сана, а при облачении в богослужебную одежду надевали наперсный крест. Византийская литургия предусматривала вручение крестика новообращённому — символа его возрождения и заступничества Христа. Во-вторых, крест служил апотропейной (оберегающей) функции: он считался источником благодати, «оружием духовной защиты» носителя. Отмечается, что нательные энколпии были «самыми интимными предметами украшения», которые обеспечивали «духовную защиту и постоянный предмет сосредоточения в молитве». Часто на крестах наносились специальные надписи-молитвы о защите (например, «Господи, спаси раба твоего…»), отражавшие веру в их оберегающую силу.

Слева: подвеска-крест, золото, 7 в. Британский музей. Справа: пекторальный (наперсный) крест, золото, 6-7 вв. Германия, Бонн.

В-третьих, крест выполнял мемориальную функцию: он мог носить память о человеке или событии. Так, один обнаруженный энколпион императрицы Марии (жены правителя Гонория) в катакомбах Рима нес имена императора и императрицы с надписью VIVATIS (да здравствуют!). Наперсный крест мог быть частью погребального инвентаря, символизируя веру умершего и его принадлежность Церкви.

(На фото: подвеска-энколпион императрицы Марии, Западно-Римская империя, ок. 398-407 гг. Лувр)

Материалы и техники

Византийские нательные кресты изготовлялись из разных материалов. Самыми распространёнными были золото, серебро и медные сплавы (бронза). В роскошных образцах применялись драгоценные камни, жемчуг, гранаты и перегородчатая эмаль (электрум с эмалью по технике «клозонне»). Ремесленники унаследовали от римлян мастерство ювелирной работы: они виртуозно использовали зёрнь (миниатюрные золочёные шарики) и филигрань (плоскую или скрученную проволоку) для отделки мелкими деталями. Металл часто отливали в форму, а затем декорировали чеканкой, гравировкой или техникой репуссе (выдавливания изнутри), а также выколкой («opus interrasile») — изящным просечением металлических пластин. Для выделения орнамента применяли чернение (ние́лло) и смешивание металлов (золочёное серебро с чёрной вставкой).

Слева: энколпион-реликварий в форме креста с изображением Распятия и Богородицы, X–XI вв., серебро, золочение и чернь. Справа: Крест Бересфорда Хоупа, IX в., золото, серебро, перегородчатая эмаль.

Эмаль использовали, чтобы добавить цвет: кресты могли иметь яркие цветные вставки (стекло или эмалевый шарик) в рамах из золота. В более скромных изделиях служили медные сплавы, железо, стекло или кость. При этом даже недорогие бронзовые кресты часто имитировали внешний вид золотых: их отливали или чеканили с имитацией зерни и гильошей. В средневековую эпоху техника усложняется: энколпии X–XII вв. инкрустируют драгоценными камнями, используют перегородчатую эмаль, а надписи часто вырезают аккуратной гравировкой.

Часть II. Трансрегиональные контакты и пути распространения форм

Балкано-византийское пограничье

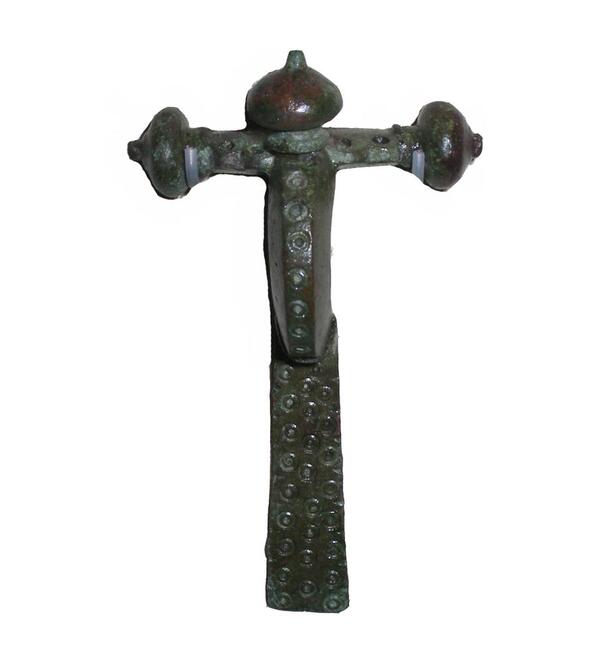

На балканском пограничье встречаются кресты, сочетающие византийские каноны с местными традициями. Так, в Болгарии при раскопках средневекового укрепления в Сливене найден бронзовый крест X века с изображением Распятия по византийскому образцу. Другой яркий пример — массивный армянский бронзовый крест из Сандански (VII–VIII вв.): его концы заканчиваются полукругами, а внизу имеется выступающий шип — признак того, что крест насаживался на посох для литийного шествия. Эти находки показывают прямую заимствованность византийских мотивов (иконография Распятия) наряду с необычной для Балкан формой (армянский мотив полукругов и шип).

(На фото: кресты, найденные на территории Болгарии, X в.)

В соседней Сербии появляется свой узнаваемый мотив: в XIII веке возникает «крест святого Саввы», представляющий собой равноконечный греческий крест, дополненный четырьмя стилизованными буквами «С» (так называемые «очила») у концов — изменение, унаследованное от императорского византийского креста VI века. В Македонии археология также фиксирует раннехристианские образцы: например, в Струмице обнаружен небольшой энколпион (сосуд-крест) IV–VI вв., считающийся самым ранним из известных в Европе.

(На фото: бронзовый крестик с закруглёнными концами, XI–XII вв., Градац, Сербия. Качество фотографии улучшено с помощью нейросети Homi)

Причерноморье и степные регионы как пространство циркуляции форм

На Северном Причерноморье византийская культура оставила следы и среди нехристианских или полу-христианских народов. Так, в Алании (Северная Осетия) найден XI–XII вв. каменный надгробный крест «Змейской» находки — резной из известняка, увенчанный округлой «звездой» в центре и плетеным орнаментом по рукавам. Этот «аланский» крест сочетает византийский символизм (четырехлепестковый крест в круге) и декоративную плетенку, известную по византийской ювелирке V–VI вв. Простейшие нательные крестики в аланских погребениях (Нижний Архыз) делали из скрученной проволоки: они недорогие и одновременно несут «винную» семантику истинной лозы (по христианской символике). Это показывает, что даже в нехристианской среде местный народ отразил христианский символ креста, вложив в его простой плетеный узор смыслы. У хазарских племен изолированных христианских находок почти нет, но известно, что в хазарском районе крепости Саркел обнаружена форма для отливки крестов и подошедший к ней бронзовый крест, доказывающий местное производство христианских подвесок в VII–VIII вв. — свидетельство того, что формулы креста доносились и до них.

Слева: каменный крест, XI–XII вв., Змейская. Музей древностей Алании, г. Владикавказ. Справа: кресты, найденные при раскопках крепости Саркел.

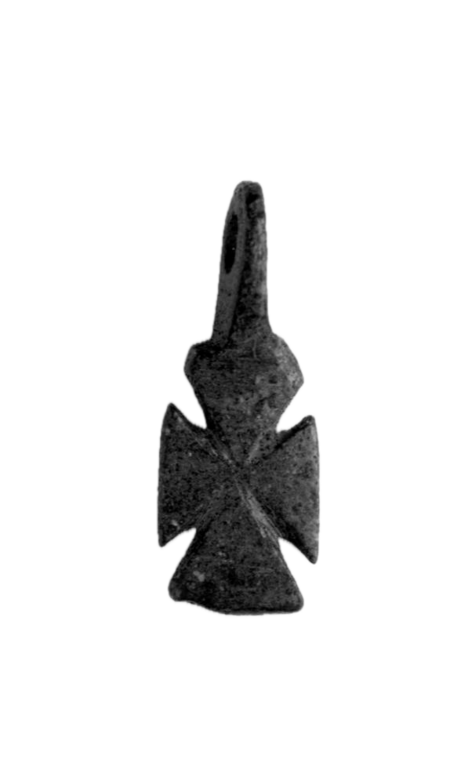

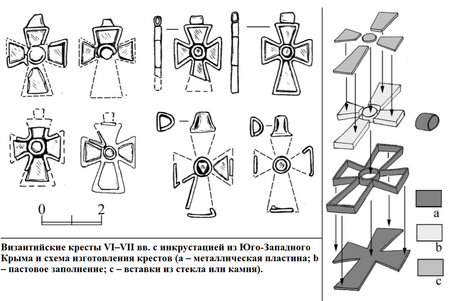

Особняком стоят Крым и приазовские территории, где компактно жили гото-аланские (так называемые гото-ромейские) общины. На Юго-Западе Крыма получено около сотни нагрудных бронзовых крестов из погребений VI–IX вв.: их выделяют пять основных типов по форме и декору. Например, в Личистом могильнике найден крест с расширяющимися концами и стеклянными вставками по центру и рукавам. Это уменьшенные аналоги дорогих византийских позолоченных крестов. Таким образом, на причерноморских постах и в степной зоне византийские образы крестов циркулировали через торговлю и миссии, а также через торговцев и переселенцев. Они адаптировались под местные материалы: вместо золота — бронза, вместо камней — окрашенное стекло.

Волжская Булгария, финно-угорские территории и северные пути

В Волжской Булгарии и в финно-угорских областях кресты появлялись главным образом как предметы заимствования, а не как отражение господствующей религии. Волжская Булгария официально осталась языческой/мусульманской, однако торговля с христианским миром была оживлённой: большие находки серебряных арабских дирхемов в новгородских кладах указывают, что булгары были важными посредниками между халифатом и Русью. Вероятно, именно через них христианские предметы — например, иконки и кресты — могли проникать в северные края.

Среди финно-угорских народов (финны, карелы, мордва, башкиры и др.) христианские артефакты встречаются редко и обычно в зонах тесного контакта с Русью и Скандинавией. Так, даже до крещения Руси в VIII–IX веках в Новгороде находят нательные серебряные кресты, видимо, принесенные варягами-скандинавами. Эти кресты были в обиходе прежде всего у торгово-военной элиты Руси, вероятно, как амулеты и символы верности христианской традиции или западу. Таким образом, крестообразные подвески «проникали» на булгарские и финно-угорские земли через две основные магистрали: северо-западную (с Варяжского пути) и южную (с Волги через Булгарию). Важную роль играли варяжские купцы и наемники, связывая нехристианские территории с христианским средиземноморьем.

(На фото: крест из серебра, IX–X вв., Новгород)

Часть III. Нательные кресты на русских землях до XVII века: локальные традиции

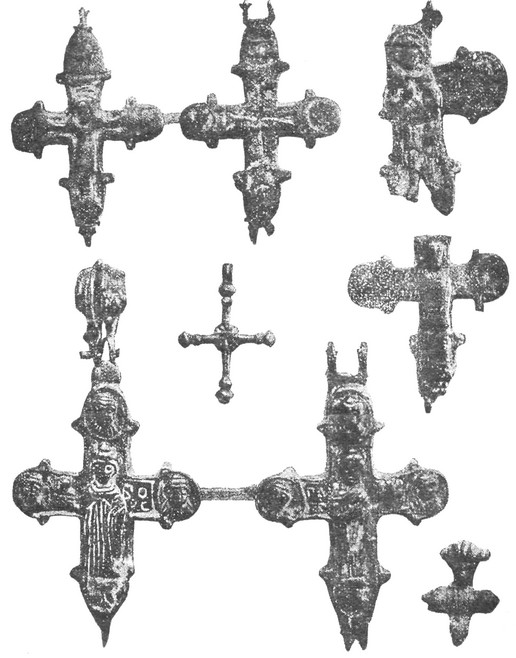

Первоначальные нательные кресты в России появляются уже во 2-й пол. X в., т. е. до официального крещения Руси. Археологические раскопки выявили кресты‑энколпионы в погребениях Киева, Старой Ладоги, Гнёздово и других центрах XI века. Наиболее древние находки датируются серединой X века (клад в Тимерёво под Ярославлем), а кресты появляются в летописных источниках к 1071 году. Эти ранние кресты чаще всего изготавливались из серебра (лотковая тонкая пластина или отрезки полосок), иногда — из меди или бронзы. Их формы — в основном равноконечные кресты с широкими «лопастями», вписанными в круг.

Кресты нательные, медный сплав, литье, XI в. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

Многочисленные находки — кресты с расширяющимися или шарообразными концами «лопастей», иногда вырезанные из серебряных монет. Чаще всего такие кресты встречаются в захоронениях дружинников (оружие, конская сбруя, арабские монеты). Например, в Гнёздово (Смоленщина) найден резной меднолитой крест-мощевик рубежа X–XI вв. с изображениями Распятия и Богородицы. Аналогичный энколпион первой трети X в. был обнаружен в раскопках Старой Ладоги. Обе находки свидетельствуют о существовании в конце X — начале XI в. на русских землях ранних христианских общин и заимствовании образцов византийского искусства. Вскоре кресты перестают быть только импортными — мастера Руси быстро осваивали новые приёмы ювелирной обработки.

(На фото: энколпионы из Гнездова: 1 — крест-мощевик с гравированным изображением Иоанна Крестителя, раскопки на Западном селище; 2 — энколпион с изображением Распятия и Богоматери, случайная находка на Западном селище; 3 — энколпион Балкано-Дунайского происхождения, раскопки на Пойменном селище)

Киев и южнорусские земли

В Киеве и южных центрах (Чернигов, Переяслав) нательные кресты появляются сразу после крещения (в XI–XII вв.). Самые древние киевские образцы — равноконечные «корсунские» кресты X–XII вв. с гладкими концами ветвей. Это тип крестов, распространённых в Корсуни (Херсонесе) и Константинополе, откуда они пришли на Русь.

(На фото: Крест преподобного Николы Святоши, XII в., Киев)

Древнерусские нательные кресты-«корсунчики» с криновидным окончанием лопастей, XI–XIII вв.

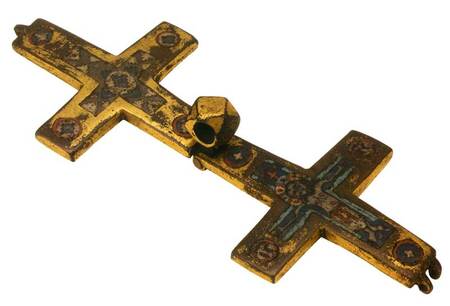

Среди домонгольских древностей эмалевые кресты «киевского» типа представляют часто встречающуюся категорию находок. Внутри этого типа выделяется множество подтипов, варьирующихся не только по классическому признаку — количеству бусин на окончаниях лучей, — но и по колористике эмалей, а также по оформчению тыльной стороны. Наиболее распространены двусторонние экземпляры, тогда как кресты с гладким, гравированным или покрытым нечитаемой вязью реверсом встречаются реже. Помимо канонической формы с криновидными завершениями, существуют и более аскетичные прямоконечные версии и кресты с закругленными лучами.

Домонгольские нательные кресты с выемчатыми эмалями, XI–XIII вв.

В южных землях кресты часто тщательно оформлялись: крупные литые энколпионы с двусторонним рельефным ликом Христа и святых, иногда с золотыми или эмалевыми вставками, указывают на высокое благосостояние и близость к княжескому двору. Можно отметить и «киевские» мотивы на оборотных сторонах — изображения двенадцати апостолов или евангелистов. Эти кресты можно считать «престижными», т. к. они ассоциировались с княжескими и митрополичьими кругами.

(На фото: крест-энколпион, XII в., медь; выемчато-перегородчатая эмаль, литье, резьба, золочение. Киев)

Новгородские земли

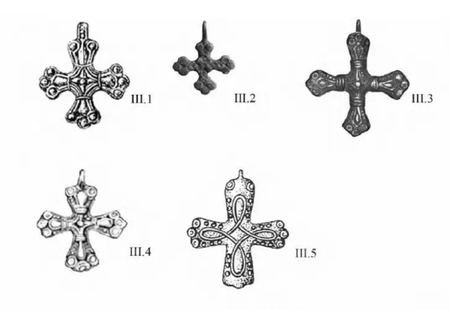

В Новгороде и на Валдае (XI–XII вв.) кресты развивали свои локальные черты. Особенности новгородской школы — небольшие литые крестики с шаровидными (сфероидными) лопастями, кресты с явно выступающим средокрестием и профилированными концами, а также крупные и мелкие «криновидные» (расширяющиеся к низу) кресты. Встречаются и «монтюпажные» кресты со сложным ажурным обрамлением.

Слева: крест нательный, X–XV вв., олово, свинец; литье, Новгород. Справа: крест нательный, XI–XII вв., металл черный; литье, Новгород.

В Новгородской земле нашли многочисленные образцы медных и бронзовых крестов-энколпионов. Так, при раскопках Л. Литвиновой и Л. Люккиной обнаружен бронзовый крест конца XI в. с плоским изображением Распятия; на нём выделены утрированные черты — удлинённая мантия Христа, перекрестный пояс на груди, увеличенные ладони и волнистый узор на концах ветвей. Именно такие типовые бронзовые кресты конца X — начала XI вв. указывают на местную новгородскую традицию: исследования отмечают, что они восходят к балкано-дунайским прототипам, переработанным русскими мастерами.

(На фото: Крест-подвеска односторонний, бронза, конец XI в., Новгород)

Слева: крест-энколпион, распятие Христово. Архангел Сихаил. XIV в. Оглавие XVI в. Медный сплав, литье. Справа: крест-энколпион, Распятие Христово. Спас на троне. XVI в., медный сплав, литье. Новгород.

Иконография в Новгороде относилась к основным каноническим сюжетам: кроме Распятия встречаются изображения Богородицы Одигитрии, архангелов или святых на обратной стороне. Доминирующим сюжетом выступает образ Богородицы «Знамение», который служит композиционным центром для крестов новгородского круга. Яркий пример — кресты № 108 и 109, где «Знамение» сопровождается избранными святыми на горизонтальных ветвях, а завершает композицию либо образ Спаса Нерукотворного (№ 108), либо двухстрочная надпись (№ 109). Примечательно, что крест № 109, обладающий массивным граненым оглавием, до сих пор требует расчистки для точной атрибуции. Параллельно существовала иная стилистическая линия, ориентированная на воспроизведение сложных многофигурных композиций. Крест № 107, отлитый в серебре, повторяет иконографию «Не рыдай Мене, Мати», размещая сцену Распятия с предстоящими в средокрестии, а образ Спаса — в верхнем завершении. Качество отливки указывает на возможную связь с произведением, вероятно, служившим образцом. Отдельного внимания заслуживает крест № 106, чья иконография построена вокруг медальонов. В центральном клейме помещен Спас Нерукотворный, а в килевидном окончании — образ Николая Чудотворца. Стилистика этого креста, в отличие от классических новгородских образцов, носит подражательный характер, что демонстрирует разнообразие художественных влияний в мелкой пластике.

Владимиро-Суздальская Русь

На территории Владимиро-Суздальского княжества нательные кресты XI–XIII вв. также широко известны. По классификации Корзухиной–Песковой, все распространённые здесь энколпионы делятся по технике на четыре группы: гравированные (с тонким золочением и выгравированным узором), рельефные, чернёные (с ниеллю) и комбинированные рельефно-чернённые. Например, в археологических фондах Владимиро-Суздальского музея хранятся чернёные (ниелированные) энколпионы XII в., украшенные сравнительно простыми иконами Распятия и Оранты (Богоматери).

Слева: крест-энколпион черневой, XI–XII вв. Сплав медный, чернь, литьё, гравировка, инкрустация. Справа: рельефно-черневой крест-энколпион, вторая пол. XII в. Сплав медный, чернь, литьё, гравировка.

Значимым открытием явились несколько серебряных рельефных крест-энколпионов конца XII — начала XIII вв., найденных в «усадьбе священнослужителя» во Владимире. Три из них имеют одинаковую форму: округлённые концы с каплевидными выступами и с рельефными изображениями Распятия и Богородицы Одигитрии на створках. Четвёртый аналогичный крест был с прямоугольными концами. Эти образцы отличались высоким мастерством литья и резьбы: например, серебряный крест с одной стороны нес Распятие, а на оборотной стороне — Богородицу без Младенца и двух ангелов. Интересно, что два серебряных энколпиона из этой серии были найдены в дарохранительских шелковых чехлах, что указывает на трепетное отношение к этим святыням. В целом кресты Владимиро-Суздальской земли делали из меди, бронзы и серебра (иногда позолоченного), применяя отливку, чеканку и ниеллирование.

Рельефные кресты-энколпионы. Конец XII — первая треть XIII в. Металл белый, литьё, гравировка, золочение

Север

В северных землях (Карелия, Вологда и далее на северо-запад) они сочетались с местными финно-угорско-балтийскими традициями. Например, кресты с «шумящими» подвесками (длинные проволочные цепочки) восходят к подвескам балто-финских культур. На памятниках Северо-Западной Руси нередко встречаются крестики со скандинавскими чертами. Однако исследования показывают, что они возникли на Руси в X–XI вв. локально, а не были прямым импортом из Скандинавии.

(На фото: нательные кресты «скандинавского» типа, X–XIII вв.)

На Русском Севере (включая Псковщину, Карелию, Архангельскую область и др.) сформировались собственные «северные» традиции крестолитья. Начиная с позднего Средневековья (XV–XVII вв.), здесь преобладали так называемые поморские (старообрядческие) кресты-меднолитые. Основная особенность поморских нательных крестов — восьмиконечная форма. Если и встречаются четырехконечные образцы, то в их центре обязательно врезан «голгофский» крест (семиконечный или восьмиконечный). Такие кресты отличаются также особой титлой: вместо новой надписи «ІНЦІ» они несут старинную формулу «ЦРЬ СЛВЫ ІС ХС» («Царь Славы, Иисус Христос»). Фигура Христа на лицевой стороне традиционно строго вписана в контур креста, что характерно для русского литья старообрядцев. Примером являются кресты-тельники из Кижей (Карелия) XVII в.: они отлиты из меди методом впрессовки, с характерной чеканкой и гравировкой по эмали. Более ранние кресты (X–XIV вв.) на Севере по форме и технике были близки к новгородским и суздальским аналогам, но имеют меньше профессиональной отделки: народный стиль предпочитал грубое литьё и простой орнамент.

(На фото: детский крест-тельник, XVII в., поморская меднолитая пластика, Кижи)

Функции креста

В XI–XII вв. нательный крест служил признаком приверженности христианству преимущественно среди военной элиты — княжеских дружин и их родных. В погребениях дружинников кресты обнаруживают вместе с мечом, рунами «варяжских» украшений и арабскими монетами, что указывает на высокий статус владельцев. Считалось, что нательный крест защищал воинов в бою. Постепенно обычай распространился и на женщин и детей: уже к XIV–XV вв. крест стал необходимой церковной принадлежностью после крещения. Женщины носили более изящные и небольшие крестики, а детям надевали крест при крещении как оберег и знак принадлежности к вере. В XVII в. закон предписал носить крест всем крещённым христианам (по правилам Патриарха Филарета 1621 г.).

Форма и материал креста передавали статус и верования конкретного человека или общины. Драгоценные золотые или серебряные кресты с богатой отделкой носили высшие сословия, тогда как медные крестики без эмали — люди более низкого статуса. Различия стиля позволяют выделить принадлежность крестов к определенному городу или ремесленной школе (например, «новгородский» крест с шаровидными ветвями отличим от «киевского» равноконечного). По типам изображений можно выявить культурные связи: в районах, близких к византийской сфере (Херсонес, Киев), кресты-энколпионы часто украшали иконами святых, тогда как на русско-финских окраинах проступает влияние скандинавских силуэтов. Таким образом, нательный крест одновременно выступал знаком личной веры и маркером принадлежности к определённой религиозной традиции или этнической общине.

Вывод

Нательный крест в исследуемый период предстает не просто предметом благочестия, но частью сложной системы культурных коммуникаций. Он объединяет в себе литургическую символику, личную религиозную практику, технологические достижения и региональные особенности. Через материальную историю креста раскрывается динамичная карта контактов Восточной Европы: взаимодействие империи и периферии, перенос идей и образов, создание новых художественных языков.

Главный итог исследования состоит в том, что русская традиция нательных крестов — это не вторичное, а оригинальное и многосоставное явление, включённое в широкую сеть культурных связей, но при этом обладающее собственной внутренней логикой развития. История нательного креста демонстрирует, как трансформируются сакральные формы в ходе их прохождения через разные культурные среды, и как на этих пересечениях рождаются новые смысловые и художественные структуры.

Белов, М. Е. Византийские кресты с инкрустацией из Юго-Западного Крыма / М. Е. Белов // Краткие сообщения Института археологии. — 2020. — № 260. — С. 319-333.

Гнёздовский археологический комплекс [Электронный ресурс]. — URL: https://proshloe.com/gnyozdovo.html (дата обращения: 23.11.2025).

Двулунный крест-энколпион из Томской области [Электронный ресурс] // Сайт «Культурология.РУ». — 2013. — 15 июля. — URL: https://kulturologia.ru/blogs/150713/18549/ (дата обращения: 23.11.2025).

Журавлёв, Д. В. О распространении христианства в Древней Руси (IX–XIV вв.) на основе данных археологии и письменных источников / Д. В. Журавлёв // Православная энциклопедия «Азбука веры». — URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/o-rasprostranenii-hristianstva-v-drevnej-rusi-ix-xiv-vekov-na-osnove-dannyh-arhelogii-i-pismennyh-istochnikov/ (дата обращения: 23.11.2025).

Иванов, С. А. Искусство и ремесло в археологических находках: Нательный крест из раскопок в Великом Новгороде [Электронный ресурс] / С. А. Иванов // Институт археологии РАН. — URL: https://archaeolog.ru/online-museum/onlayn-vystavka-svideteli-proshlogo-iskusstvo-i-remeslo-v-arkheologicheskikh-nakhodkakh/natelnyy-krest-iz-raskopok-v-velikom-novgorode (дата обращения: 23.11.2025).

Колпакова, Ю. В. О новгородском происхождении средневековых нательных крестов на Северо-Западе Руси / Ю. В. Колпакова // Новгород и Новгородская земля. История и археология. — 2018. — Вып. 32. — С. 129-137. — URL: https://www.academia.edu/40288031/ (дата обращения: 23.11.2025).

Крест, Тор и Арабский халифат [Электронный ресурс] // Журнал «Стол». — 2020. — 27 ноября. — URL: https://s-t-o-l.com/kultura/52412-krest-tor-i-arabskiy-khalifat/ (дата обращения: 23.11.2025).

Нательный крест из Гнёздово [Электронный ресурс] // Сайт «Культурология.РУ». — 2013. — 28 июля. — URL: https://kulturologia.ru/blogs/280713/18576/ (дата обращения: 23.11.2025).

Поповић, С. Средњовековни накит из збирке Народног музеја Крагујевац / С. Поповић // Национални музеј Крагујевац. — 2016. — URL: https://www.academia.edu/13205776/ (дата обращения: 23.11.2025).

Св. Иоанн Златоуст. Творения: в 12 т. / Св. Иоанн Златоуст. — СПб. : Изд. СПб. дух. акад., 1895–1906. — Т. 2.

Сербский крест [Электронный ресурс] // Википедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сербский_крест (дата обращения: 23.11.2025).

Ставрографический сборник. Книга 3 / ред.-сост. С. В. Гнутова. — М. : Изд-во Московской Патриархии, 2003. — 328 с. — URL: https://azbyka.ru/otechnik/prochee/stavrograficheskij-sbornik-kniga-3/3 (дата обращения: 23.11.2025).

Тотев, К. 10th Century Cross with Jesus Christ Image, Peacock Ring-Seal Found in Tuida Fortress in Bulgaria’s Sliven / К. Тотев // Archaeology in Bulgaria. — 2019. — 19 Dec. — URL: https://archaeologyinbulgaria.com/2019/12/19/10th-century-cross-with-jesus-christ-image-peacock-ring-seal-found-in-tuida-fortress-in-bulgarias-sliven/ (дата обращения: 23.11.2025).

Христианские амулеты с надписями [Электронный ресурс] // Biblical Archaeology Society. — 2023. — URL: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/daily-life-and-practice/christian-amulets-with-inscriptions/ (дата обращения: 23.11.2025).

Чуракова, А. Ю. Подвески-кресты скандинавского типа в контексте погребальной культуры Древней Руси в XI–XII вв. / А. Ю. Чуракова // Русь, Византия, Скандинавия: проблемы истории и археологии. — 2017. — С. 245-258. — URL: https://ru.scribd.com/document/789188346/ (дата обращения: 23.11.2025).

Encolpion. The Catholic Encyclopedia / M. Hassett. — New York: Robert Appleton Company, 1909. — Vol. 5. — URL: http://www.newadvent.org/cathen/05412b.htm (дата обращения: 23.11.2025).

Enkolpion Cross in the Byzantine Empire [Electronic resource] // Ancient Art. — 2023. — URL: https://www.ancient-art.co.uk/enkolpion-cross-in-the-byzantine-empire/ (дата обращения: 23.11.2025).

Late Antique, Early Christian and Jewish Gems [Electronic resource] // Classical Art Research Centre, University of Oxford. — URL: https://www.carc.ox.ac.uk/carc/gems/Styles-and-Periods/Late-Antique-Early-Christian-and-Jewish (дата обращения: 23.11.2025).

Церковь Преображения Господня на острове Кижи. 300 лет на Заонежской земле: сборник статей / науч. ред. Р. Б. Калашникова. — Петрозаводск, 2014. — 148 с. — URL: https://site.kizhi.karelia.ru/library/tserkov-preobrazheniya-gospodnya-na-ostrove-kizhi-300-let-na-zaonezhskoj-zemle-sbor/1451.html (дата обращения: 23.11.2025).

Амулет с крестом и магическими символами [Электронный ресурс] // Британский музей. — URL: https://www.britishmuseum.org/collection/image/177033001 (дата обращения: 23.11.2025).

Бронзовый крест-энколпион с выемчатой эмалью [Электронный ресурс] // Британский музей. — URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1949-1203-1?selectedImageId=803920001 (дата обращения: 23.11.2025).

Бронзовый крест-энколпион с изображением Распятия и святых [Электронный ресурс] // Британский музей. — URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1981-0104-1 (дата обращения: 23.11.2025).

Византийские кресты с инкрустацией из Юго-Западного Крыма [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vizantiyskie-kresty-s-inkrustatsiey-iz-yugo-zapadnogo-kryma/viewer (дата обращения: 23.11.2025).

Гемма с раннехристианской символикой [Электронный ресурс] // Classical Art Research Centre, University of Oxford. — URL: https://www.carc.ox.ac.uk/gems/styles/EarlyChristian/Image/04.jpg (дата обращения: 23.11.2025).

Гнёздовский археологический комплекс: фото находок [Электронный ресурс] // Прошлое. — URL: https://proshloe.com/gnyozdovo.html (дата обращения: 23.11.2025).

Двулунный крест-энколпион из Томской области [Электронный ресурс] // Сайт «Культурология.РУ». — 2013. — 15 июля. — URL: https://kulturologia.ru/blogs/150713/18549/ (дата обращения: 23.11.2025).

Золотой крест-энколпион (Берлинский клад) [Электронный ресурс] // Британский музей. — URL: https://www.britishmuseum.org/collection/image/555625001 (дата обращения: 23.11.2025).

Крест-энколпион с перегородчатой эмалью [Электронный ресурс] // Британский музей. — URL: https://www.britishmuseum.org/collection/image/710493001 (дата обращения: 23.11.2025).

Нательный крест из раскопок в Великом Новгороде [Электронный ресурс] // Институт археологии РАН. — URL: https://archaeolog.ru/online-museum/onlayn-vystavka-svideteli-proshlogo-iskusstvo-i-remeslo-v-arkheologicheskikh-nakhodkakh/natelnyy-krest-iz-raskopok-v-velikom-novgorode (дата обращения: 23.11.2025).

Нательный крест из Гнёздово [Электронный ресурс] // Сайт «Культурология.РУ». — 2013. — 28 июля. — URL: https://kulturologia.ru/blogs/280713/18576/ (дата обращения: 23.11.2025).

Подвески-кресты скандинавского типа в контексте погребальной культуры Древней Руси [Электронный ресурс] // Scribd. — URL: https://ru.scribd.com/document/789188346/ (дата обращения: 23.11.2025).

Публикация о христианских амулетах с иллюстрациями [Электронный ресурс] // Biblical Archaeology Society. — 2023. — URL: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/daily-life-and-practice/christian-amulets-with-inscriptions/ (дата обращения: 23.11.2025).

Сербский крест: иллюстрированная статья [Электронный ресурс] // Газета «Грамота.ру». — URL: https://www.gramota.net/article/hss20161824/fulltext (дата обращения: 23.11.2025).

Средњовековни накит из збирке Народног музеја Крагујевац [Электронный ресурс] / С. Поповић // Academia.edu. — 2016. — URL: https://www.academia.edu/13205776/ (дата обращения: 23.11.2025).

Статья о производстве крестов в средневековой Болгарии [Электронный ресурс] // Academia.edu. — URL: https://www.academia.edu/31322223/CROSSES_PRODUCTION_IN_THE_10_th_CENTURY_MEDIEVAL_BULGARIA (дата обращения: 23.11.2025).

Церковь Преображения Господня на острове Кижи: иллюстрации [Электронный ресурс]: сборник статей / науч. ред. Р. Б. Калашникова. — Петрозаводск, 2014. — URL: https://site.kizhi.karelia.ru/library/tserkov-preobrazheniya-gospodnya-na-ostrove-kizhi-300-let-na-zaonezhskoj-zemle-sbor/1451.html (дата обращения: 23.11.2025).

Wearable Art in Byzantium [Electronic resource] // Smarthistory. — URL: https://smarthistory.org/wearable-art-byzantium/ (дата обращения: 23.11.2025).