Влияние античных источников на раннюю иконографию Христа

«Младенчески тени заслушались пенья Орфея. Иона под ивой все помнит китовые недра. Но на плечи Пастырь овцу возлагает, жалея, И благостен круглый закат за верхушкою кедра [7]». М. А. Кузмин, из цикла «Катакомбы»

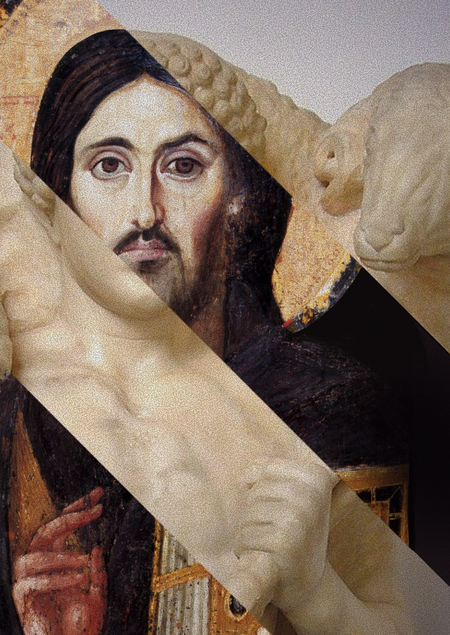

1. «Добрый Пастырь», Катакомбы Каллиста, III век

Введение

Вероятно, первые христиане даже не задумывались об их искусстве как о новом этапе развития культуры. Не имея четко устоявшейся иконографии, они обращались к приемам древнегреческой живописи и использовали средства визуальной конспирации: пиктограммы, шифры, символы, аллегории. Именно в такой культурной среде, во тьме катакомб и постоянных гонениях, рождались первые иконографические типы для изображения Иисуса Христа.

Образ Спасителя в искусстве первых веков нашей эры не был универсальным: он претерпел длительное культурное редактирование, так как на него в равной степени влиял и библейский текст, и традиции древнегреческого искусства.

Именно поэтому ранний период христианства — это в первую очередь поиск языка для изображения Христа.

Изучение того, как первые христиане переосмысляли визуальное наследия античности, необходимо для ответа на ключевой вопрос исследования: как именно античные прообразы стали основой для всего последующего христианского канона, оказавшего важнейшее значение на мировую культуру? В чем причина столь сильного сходства между ранней христианской символикой и её античными источниками? Стоит ли искать в них связь и на уровне смыслов?

В работе выдвинута следующая гипотеза: изображения Иисуса Христа первых трех веков нашей эры имеют двуединое происхождение.

Подразумевается, что иконография Спасителя в этот период всегда опирается и на библейские, и на античные источники, осознанно сочетает их для наиболее успешного распространения веры среди языческого населения с помощью знакомых визуальных образов и устоявшихся приёмов иконографии.

Обоснованием для включения визуального материала в исследование является возможность провести логическую связь между образами античного и раннехристианского искусства. Именно поэтому в работе присутствуют произведения искусства первых веков и до, и после рождения Христа. Их сравнение позволяет наглядно показать, что иконография Спасителя в древнейший период становления никогда не опиралась исключительно на христианские источники. В качестве текстовых источников исследования были взяты научно-популярные статьи с рассуждениями о раннехристианской символике, а также научные труды, посвящённые происхождению иконографии Иисуса Христа в целом.

Работа разделена на две логические части: в первой анализируется связь символических изображений Христа первых веков нашей эры с уже существовавшими образами античного искусства, вторая же посвящена исключительно иконографии «Доброго Пастыря»: влияние на неё языческих источников наиболее очевидно.

Рубрикация

1. Введение 2. Рубрикация 3. Раннехристианская символика 4. Иконография Доброго Пастыря 5. Заключение

Раннехристианская символика

Ранние изображения представляли собой преимущественно настенные росписи и фрески, найденные в катакомбах, где тайно находились христианские общины. Это привело к появлению символа как одного из самых распространённых приёмов раннехристианского искусства.

Чаще всего эти символы уже существовали в античности и лишь приобретали новое значение: в них появлялся христианский подтекст.

Крест как аллегория

Исследование этого символа позволяет понять, насколько сильно раннехристианскому искусству свойственна аллегоричность.

Крест в глазах язычника служил орудием позорной казни, его почитание порицалось. Это вынуждало первых христиан скрывать изображение креста под покровом символа. Наиболее близким к нему изображением стал якорь рядом с рыбой или дельфином.

2. Дельфин, обвившийся вокруг якорной мозаики из катакомб Гермеса в Тунисе, IV век

Стоит отметить пересечение античных и христианских смыслов в образе дельфина на рубеже веков. Он являлся общепринятым символом Нептуна, и вполне ожидаемо, что первые христиане позаимствовали его, сменив на рыбу и придав ему христианское значение.

3. Мозаика с изображением дельфина и якоря, Дом Трезубца, остров Делос, Греция, конец II века до н. э.

4. Настенная надпись в катакомбах Святой Домитиллы, II век н. э.png

Таким образом, до установления церковных канонов античная и христианская иконографии могли быть почти неразличимы.

Рыба как символ Христа и евхаристии

Образ дельфина постепенно трансформировался, стал рыбой — символом Христа. Она связана с двумя библейскими эпизодами: «Насыщением множества народа» и «Трапезой Христа и апостолов на Тивериадском озере».

Рыба и корзина с хлебами и бутылью вина — это символ Христа, несущего Причастие.

5. Евхаристические хлеб и рыба, фреска, Катакомбы святого Каллиста в Риме, II–III века н. э.

Стоит упомянуть акроним имени Христа «ΙΧΘΥΣ» («рыба») как один из методов конспирации — он сыграл важную роль в популяризации образа рыбы среди первых христиан.

6. Мраморная стела, начало III века Видна надпись «ΙΧΘΥΣ»

Символизм и библейский контекст превратили распространённые античные образы, — рыбу и якорь, — в первую иконографию Спасителя.

Таким образом, аллегоричность — важнейшая черта иконографии Христа в начале нашей эры: источниками её символических образов стала античная культура.

«Добрый Пастырь» как переосмысление античной иконографии

«Добрый Пастырь» считается одним из наиболее комплексных раннехристианских образов. Его особенность заключается в слиянии традиций античной культуры с религиозным осмыслением библейских сюжетов.

7. «Добрый Пастырь», настенная роспись в катакомбах Домитиллы в Риме, III век н. э.

Первоисточником для этого образа — изображения Христа как молодого пастуха с жезлом, либо в окружении стада, либо несущего овцу на плечах — служит прямая аллегория из Библии:

«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. […] Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь [8]».

— Ин. 10:11–16

Несмотря на это, образ человека, несущего агнца или тельца, является древним: это известный мотив в греческой скульптуре — «Мосхофор», или же «носитель тельца».

Использование этого мотива первыми христианами подчёркивает связь культур: это не только осознанная переработка символического образа, но и полемика с его изначальным содержанием.

8. Мосхофор, VI век до н. э.

Часто языческие образы, такие как Орфей или Гермес, являлись средством визуальной конспирации: именно их иконография становилась основой для ранней христианской иконографии.

Рассмотрим эти образы в отдельности.

Гермес Криофор (Κριοφόρος, «несущий барана»)

Гермес Криофор («носитель барана»), несущий на плечах барана или ягнёнка, — это отдельный иконографический тип одного из греческих и римских («Меркурий») божеств.

Этот образ символизировал защиту, заботу и роль проводника. Адаптировав знакомый мотив, ранние христиане подчёркивали, что Иисус Христос — это сострадательный пастырь, заботящийся о своем стаде — человечестве.

9. Позднеримская мраморная копия греческой статуи (V век до н. э.), изображающей Криофора из Каламиды.

10. «Добрый Пастырь», Катакомбы Присциллы, Рим, вторая половина III века.

За столетия до христианства Криофор, или «Овноносец», был распространен в древнегреческом искусстве. Он представлял посланника Зевса Гермеса, защитника и покровителя стада.

Раннехристианские изображения «Доброго Пастыря» практически полностью повторяют иконографию Гермеса Криофора. Сходство в художественных формах легко объяснимо единством школы и технических приёмов: раннехристианские художники могли опираться исключительно на наследие античной культуры.

Сравнение поз Гермеса Криофора и «Доброго Пастыря»

Орфей Боуколос («пастух»)

Изначально иконографический сюжет включал образ Орфея, который сидел в окружении зачарованных пасущихся животных, иногда держа ягнёнка на коленях.

Согласно мифам, музыка Орфея обладала такой силой, что могла заслужить благосклонность богов и даже совершать чудеса.

11. «Орфей, окружённый животными», римская мозаика III века н. э.

Вероятно, именно это стало причиной включения фигуры Орфея в систему христианских символов. Подобно тому, как мифический герой лирой усмирял диких зверей, Спаситель привлекал к себе людей.

Тем не менее, первые христиане использовали эту иконографию лишь в качестве наглядного примера. Они стремились показать величие Божественного Учения через знакомый образ, одновременно подчеркивая различие между Орфеем и Христом.

12. «Добрый Пастырь», Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне, Италия, V век н. э.

Мозаика с «Добрым Пастырем» в мавзолее Галлы Плацидии имеет влияние орфической темы.

Степень сходства между этими образами иногда настолько значительна, что может вызвать трудности при различении христианского изображения Доброго Пастыря от его языческого аналога.

В иконографии Добрый Пастырь выступал не как реалистичное изображение, а как аллегорический образ Спасителя. Этот символ, наряду с рыбой, вошел в число первых изображений Иисуса Христа.

Таким образом, синтез античного и христианского в иконографии Доброго Пастыря делал новое учение более доступным для языческой аудитории, включал в него знакомые визуальные темы и наполнял их ярко выраженным христианским смыслом.

Заключение

Стоит вернуться к гипотезе исследования и подтвердить идею о том, что ранней иконографии Христа действительно характерно двуединство.

С одной стороны, у неё есть прочная связь с язычеством, с другой — прослеживается стремление создать абсолютно новый канон.

После Миланского эдикта христианство стало легальным: этот сдвиг способствовал созданию нового визуального языка, отражающего как преемственность с прошлым, так и становление самобытной христианской идентичности.

Символом начала новой эры в христианском искусстве я могу назвать известную икону Христа Пантократора, на которой Спаситель уже имеет знакомые современному человеку черты:

13. Икона «Христос Пантократор», Синайский монастырь, середина VI века

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_des_Mausoleums_der_Galla_Placidia_in_Ravenna_002.jpg