История формирования контекста и привычек аудитории

Рубрикатор

1. Массовая школа и ранжирование 2. Эра стандартизированных тестов 3. Ответственность по результатам 4. Цифровое/гибридное обучение 5. Дистанционный стресс 6. Персонализация и алгоритмы

Массовая школа и ранжирование

К середине XIX века школа перестаёт быть привилегией меньшинства. Европа, Северная Америка, Япония, позднее Россия и другие страны строят системы обязательного образования.

Проверка становится регулярной процедурой сортировки: кто достоин продолжить обучение, а кто — нет.

Именно в эпоху массовой школы складывается привычная нам логика: экзамен как фильтр, оценка как ярлык, ведомость как «карта ценности» ученика для системы.

Появляются и закрепляются письменные экзамены: стандартные листы, нумерованные билеты, типовые задания. Они давали количественный образ успеваемости: отметки, баллы, проценты.

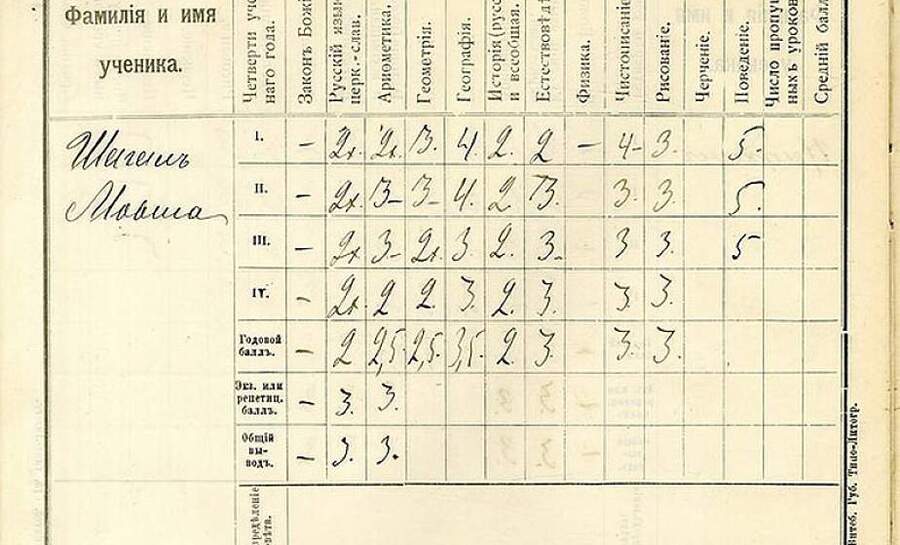

На повседневном уровне система фиксируется в классных журналах и годовых ведомостях.

Учитель превращается не только в наставника, но и в «оператора учёта»: он заполняет таблицы, выводит средние баллы, переносит отметки в табели и дневники.

Журнал как основной инструмент фиксации и учёта: учитель становится оператором данных

Во многих странах проводится серия экзаменов или контрольных по ключевым предметам. Результаты сводятся в итоговую ведомость: если балл ниже порога — ученик остаётся на второй год.

Выпускные экзамены становятся пропуском к дальнейшему образованию и профессии.

Иногда добавляются вступительные испытания: для поступления в старшую школу, колледж, университет. Но логика везде одна: экзамен — это момент, когда система решает, «пускать дальше» или нет.

Проверка привязана к решению о судьбе ученика.

Массовая школа возникает не в вакууме. За идеей «всех посадить за парту» стоят очень прагматичные мотивы.

Социальная индустриализация и урбанизация создают новый тип общества. Фабрика, армия, бюрократия нуждаются в людях, умеющих читать, писать, считать, выполнять инструкции.

Школа становится «подготовительным цехом» для этих систем — и оценка превращается в удобный способ понять, кто справится, а кто нет.

Экономически массовое образование — дорогое вложение. Государство, церкви, частные фонды, позже — корпорации, вкладываясь в школы, хотят механизм отбора и рационального распределения.

Отсюда идея: не просто учить всех, но и ранжировать, кому стоит продолжать, а на ком можно «сэкономить».

Политически стандартизация образования даёт государству сильный инструмент. Единые программы, единые требования формируют граждан, разделяющих общий набор знаний, норм и ценностей.

Экзамен работает как точка контроля лояльности и «соответствия стандарту».

Глобальный эффект этих факторов — универсализация экзаменационной логики.

В разных странах — Пруссии, Франции, США, Японии, России — появляются свои реформы, но итог схож: массовая школа + единые экзамены = система управления населением.

В ряде немецких земель формируется модель Abitur — выпускного экзамена, подтверждающего «зрелость» и дающего право на университет.

В Японии эпохи Мэйдзи после реформ 1870-х вводится единая национальная система школ и испытаний, которая быстро распространяется по всей стране.

В Британии появляются экзамены для поступления в гимназии и университеты, в США — первые попытки стандартизировать вступительные испытания, что позднее приведёт к появлению SAT.

В России дореволюционной эпохи гимназические экзамены и аттестаты зрелости становятся фильтром к высшему образованию, а в советское время после эксперимента с безотметочным обучением система возвращается в ещё более жёсткой форме.

Модель массовой школы работает как эффективная машина ранжирования, но она не умеет поддерживать ученика:

Проверка выявляет «годен/негоден», но не показывает почему возникла трудность. Редкие крупные экзамены порождают натаскивание, а не глубокое понимание. Система не учитывает темп, особенности и контекст ученика.

Система требовала от инструмента оценивания пяти вещей: единой формы, быстрого подсчёта, документируемости, простоты использования и сопоставимости.

Наш инструмент должен сохранить прозрачность, сопоставимость и простоту подсчёта, но встроиться в совершенно другой сценарий — развития и индивидуальной траектории, а не только контроля и сортировки.

Эра стандартизированных тестов

После Второй мировой войны государства сталкиваются с огромным ростом числа школьников и абитуриентов. Университеты расширяются, система профессиональной сертификации усложняется, экономике нужны специалисты в новых областях.

Возникает спрос на такую проверку, которую можно провести быстро, массово и без субъективности преподавателя.

Проверка знаний уже не просто этап внутри школы — она превращается в главный инструмент распределения людей по образовательным и карьерным траекториям.

Так тест становится артефактом эпохи: лист с вариантами, бланк ответов, ключ, шкала норм, проценты распределения.

Эта трансформация опирается на несколько крупных факторов. Социально — усиливается вера в науку и измеримость. Психометрия стремительно развивается. Появляется тестология, Item Response Theory, статистическое калибрование.

Общество начинает верить, что интеллект, знания и способности можно измерить так же точно, как давление или температуру. Тест обещает беспристрастность, поэтому вызывает доверие.

Экономически — тесты оказываются невероятно масштабируемыми. Проверка сочинений и устных ответов требует армии учителей и часов работы; сканирование бланков с вариантами ответов позволяет обработать десятки тысяч работ за один проход машины.

Для государств, крупных университетов и корпораций это серьёзная экономия.

Политически — тесты дают возможность сопоставлять регионы, школы, группы. Единая шкала баллов превращается в инструмент управления: по результатам можно пересматривать программы, перераспределять финансирование, строить рейтинги.

На этом фоне происходят ключевые события, которые задают тон эпохе. Развиваются крупные тестовые центры, формируются национальные системы стандартизированного тестирования. Психометрика превращается в самостоятельную область: на конференциях обсуждают надёжность, валидность, дифференцирующую способность заданий, строят вероятностные модели (IRT), создают банки тестовых заданий, из которых можно собрать разные варианты проверки, сохраняя общую шкалу.

Но у этой красивой статистической картины есть серьёзные слепые зоны. Стандартизированный тест почти не видит мотивацию, контекст, ход мысли. Он фиксирует факт выбора правильного ответа, но игнорирует путь, которым ученик к нему пришёл, и обстоятельства, в которых он учится.

Появляется феномен «учим под тест»: если судьба ученика и школы зависит от результатов стандартизированной проверки, то логично переориентировать обучение на форматы заданий, типичные ловушки и стратегии угадывания.

В результате одна шкала для всех начинает задавать не только правила оценивания, но и структуру самого обучения.

Для преподавателей эта система с одной стороны облегчает жизнь, с другой — сужает пространство педагогики. Их ожидания становятся очень прагматичными: они хотят надёжных ключей, которые не вызывают споров; хотят, чтобы тесты проверялись быстро и без ошибок; хотят понятных протоколов, которые примет администрация и контролирующие органы.

Учитель превращается в исполнителя стандартизированной процедуры: он раздаёт бланки, следит за таймингом, сдаёт стопки в обработку, получает таблицу с баллами.

Система требует от инструмента оценивания нескольких минимальных вещей: банки заданий, автопроверка, прозрачные протоколы и единые шкалы, которым доверяют администрация, родители, министерства.

Всё это — про эффективность, сопоставимость и управляемость, но почти не про понимание, развитие и индивидуальную траекторию.

Ответственность по результатам

К началу 1990-х мир образования делает новый поворот. Если эпоха стандартизированных тестов строилась вокруг идеи «объективного измерения», то следующая логика — более жёсткая и более управленческая.

Государства начинают связывать качество школы с результатами учащихся, а оценивание превращается в инструмент контроля не только над учениками, но и над учителями, директорами, регионами.

Появляется ответственность за результат.

Теперь важно не просто измерять знания учеников, а отчитываться за эти измерения, сравнивать школы, публиковать рейтинги, принимать решения о финансировании исходя из показателей.

В разных странах вводятся единые стандарты результатов обучения — списки компетенций и знаний, которые ученик должен освоить к определённому возрасту.

Параллельно расширяется сеть внешних экзаменов — проверок, которые проводятся не школой, а сторонней организацией. Их результаты автоматически становятся предметом отчётов: школы публикуют проценты выполнения, регионы сравнивают свои группы, министерства оценивают эффективность реформ, журналисты создают рейтинги.

Появляются международные исследования PISA, TIMSS, PIRLS, которые становятся глобальным измерителем успеха системы.

Экзамен перестаёт быть школьным делом — он теперь репутационная и административная единица.

Этой трансформации способствовали несколько фундаментальных факторов. Социальный запрос на прозрачность резко усиливается: родители, СМИ и общественные организации хотят видеть реальную картину качества образования. Общество ожидает честного ответа на вопрос: чему и насколько хорошо учат в школах.

Экономические мотивы тоже очевидны — образование становится одной из крупнейших статей государственных расходов, и администраторы стремятся управлять им, опираясь на данные.

Политически эпоха связана с реформами: правительства разных стран стремились повысить эффективность систем образования, повысить конкуренцию между школами и регионами, сделать расходование средств «более обоснованным».

В этот период происходят ключевые события, которые окончательно закрепляют новую логику проверки. Возникают регулярные национальные оценочные процедуры, такие как государственные экзамены, мониторинги, внешние итоговые тесты.

Развивается практика публичных рейтингов школ, регионов и вузов. Показатели начинают определять финансирование, аккредитацию, отчётность и даже судьбы образовательных учреждений.

Но усиление внимания к результатам имеет свою теневую сторону. Школы начинают подстраиваться под формат проверок, перестраивать программы под экзаменационные задания, исключать сложные темы, концентрироваться на «тренируемых» видах деятельности.

Возникает культура оптимизации под рейтинг, а не под развитие ребенка. Формирующее оценивание — регулярная диагностика, помогающая корректировать путь ученика, — фактически исчезает под давлением отчетности.

Для преподавателей эта эпоха становится неоднозначной.

С одной стороны, они хотят понятных критериев, стабильных рубрик, прозрачных шкал — того, что позволяет доказать, что их оценивание честно и не зависит от внешних искажений.

С другой стороны, учителя оказываются в ситуациях, где их профессиональная автономия подменяется требованием соответствовать цифрам отчетности.

Цифровое/гибридное обучение

К началу 2010-х годов образовательные системы по всему миру входят в цифровой этап, который радикально меняет сам характер проверок знаний. Если в предыдущую эпоху проверка была в первую очередь инструментом отчётности, то теперь она постепенно превращается в элемент everyday-learning — повседневного учебного процесса.

Проверка становится частью каждого модуля, каждого блока, иногда даже каждого урока.

Появление и массовое внедрение LMS-платформ — Moodle, Google Classroom, МЭШ — создаёт новую архитектуру обучения. В этих системах появляются встроенные автоквизы, тесты, чек-поинты, журналы активности, электронные портфолио учеников.

Главный технологический фактор этого периода — доступность инструментов быстрой проверки: Kahoot, Socrative, Quizizz, Google Forms, а позднее и адаптивные обучающие платформы.

Ученики могут проходить тесты прямо на телефоне, а преподаватели — получать результаты сразу же, без ручной проверки.

Преподаватели начинают ожидать обратную связь по ходу освоения темы.

Это десятилетие нормализует то, что позже станет стандартом: частые малые проверки — мини-диагностики, короткие тесты, вопросы на понимание пройденного материала, ранние контрольные точки.

Они помогают преподавателю быстро понять, где провисает группа, а ученику — скорректировать путь до накопления критических пробелов.

Однако цифровая экспансия приносит и новые сложности.

Во-первых, возникает перегруз данными: LMS генерируют огромные массивы отметок, попыток, прогрессов, журналов активности, но редко дают простой способ интерпретировать их. Преподаватель получает тысячи данных, но не всегда понимает, что с ними делать.

Во-вторых, цифровые форматы обостряют проблему поверхностности: часть инструментов поощряет выучивание шаблонов, быстрые клики, угадывание. В некоторых школах и вузах преподаватели отмечают рост случаев списывания — теперь не только друг у друга, но и с готовых решений из интернета.

Сама модель «малых проверок на каждом занятии» становится маркером эпохи: она упрощает контроль, но при этом создаёт риск перегрузить и учеников, и учителей.

Для преподавателей этот период становится попыткой нащупать баланс между новыми возможностями и реальной рутиной.

С одной стороны, они получают инструменты, которые экономят время: автоматическая проверка, автоподсчёт баллов, уведомления, интеграции с журналом.

С другой — они сталкиваются с тем, что задания всё равно нужно создавать вручную: придумывать вопросы, прописывать варианты ответов, подбирать формулировки, переносить задания из презентаций и учебников в LMS.

Преподаватели нуждаются в сервисах, которые умеют генерировать вопросы из материалов, быстро собирать квизы, давать компактную аналитику по классу или группе.

Дистанционный стресс

Пандемия стала крупнейшим образовательным стресс-тестом за столетие. За считанные недели школы и университеты по всему миру — от США до Европы, от России до Индии — были вынуждены перейти в дистанционный формат.

И вместе с переходом «в Zoom» изменилось главное: как, что и зачем проверять.

Когда привычные формы контроля исчезли — очные ответы, наблюдение в классе — система стала неоднозначной. Преподаватели массово начали использовать готовые срочные онлайн-тесты, простые мини-контрольные.

Проверка стала происходить чаще, чем когда-либо, потому что это был единственный доступный механизм измерения в удалённой среде.

Параллельно возникла другая линия — попытки вернуть контроль «как раньше». Так появились системы прокторинга, требующие включённой камеры, микрофона, обзора комнаты, демонстрации стола, запрета на движение глаз.

Камера следит, алгоритм фиксирует «подозрительные движения», преподаватель наблюдает через экран.

Дистанционный формат резко проявил две уязвимости, о которых до пандемии почти не задумывались: приватность и валидность домашнего оценивания.

Одновременно студент оказывается в ситуации вынужденной демонстрации личного пространства — камеры показывают комнату, семью, бытовые детали. Это создаёт сильное напряжение и чувство вторжения в приватность, снижает доверие к процедуре и провоцирует дополнительные конфликты.

В результате массовые дистанционные проверки становятся формальными: тестов много, но их валидность и педагогическая ценность резко падают. И преподаватель, и студент чувствуют, что результаты «не совсем настоящие», а значит — мало полезные для реальной картины обучения.

В такой атмосфере запрос преподавателей свёлся к простым вещам: честность без давления, минимизация конфликтов, процедуры, в которых всё заранее понятно.

Персонализация и алгоритмы

С 2023 года системы оценивания входят в новую фазу — эпоху персонализации и алгоритмической поддержки.

После череды кризисов в образовании появляется запрос, который давно был сформулирован, но стал технологически возможен лишь сейчас: не просто измерять знания, а подсказывать маршрут развития каждому ученику.

Распространение доступных генеративных моделей — от локальных LLM до вузовских и ведомственных решений — меняет саму механику подготовки и проверки тестов.

Теперь преподаватели могут загружать свои учебные материалы, а алгоритмы автоматически генерируют вопросы, подбирают уровень сложности, формируют карты пробелов и помогают составлять персонализированные маршруты.

Проверка требует запускаться не по расписанию и не ради формального контроля.

Как только преподаватель добавляет новую тему или материал, требуется быстрая диагностика, чтобы увидеть первичное понимание.

Когда система фиксирует рост ошибок или замедление прогресса, это требует проверку для выявления конкретных пробелов.

Социально это связано с усталостью от «больших» тестов. После пандемии преподаватели и студенты сталкивались с эффектом: объём проверок растёт, а польза уменьшается. Школам и вузам требовались инструменты, которые дают меньше шума и больше ясности.

Экономически возникает риск перегрузки: если каждое падение освоения или новый контент запускает проверку, это может создать слишком частый ритм тестирования и перегрузить систему.

Политически же на первый план выходит вопрос справедливости — алгоритмические решения должны быть объяснимыми, прозрачными и не усиливать неравенства.

Но вместе с этим появляются новые слепые зоны. Алгоритмы могут фиксировать паттерны ошибок, но не всегда «видят» контекст: усталость, личные обстоятельства, изменение мотивации.

Возникают риски: предвзятость моделей, подверженность натаскиванию на форматы, непрозрачность выбора вопросов. Проверка легко превращается в «ловушку алгоритма», если преподаватель не понимает, почему именно этот вопрос появился и на каком основании.