Искусство Древности в аллюзиях и реминисценциях позднего творчества Серова

Рубрикатор

І. Концепция

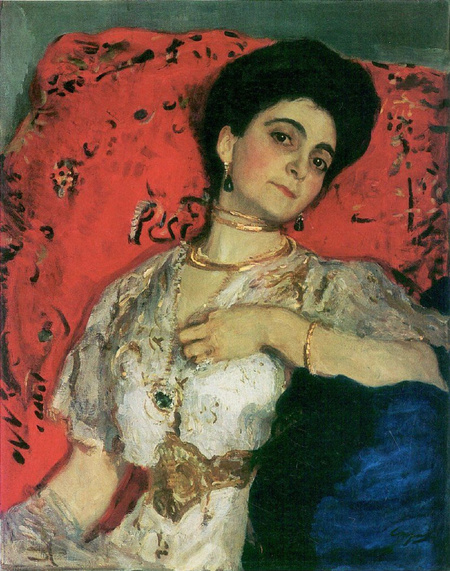

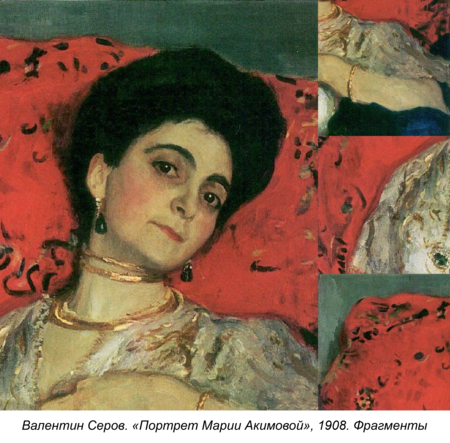

ІІ. «Портрет Марии Акимовой»

- Глаза

- Частичная детализация

- Внешность

- Украшения

- Асимметрия

Микровывод

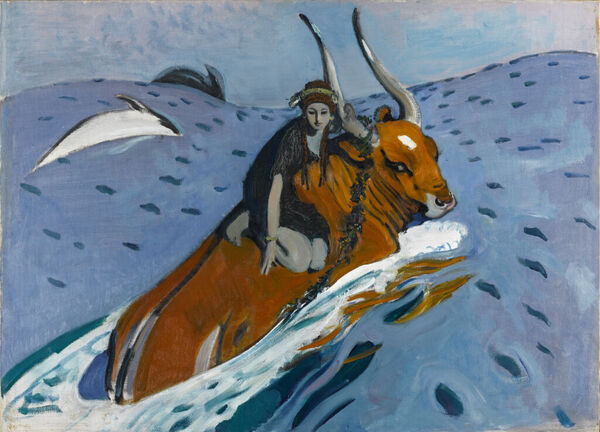

ІІI. «Похищение Европы»

- Колорит

- Изображение быка

- Дельфины

- Европа

Микровывод

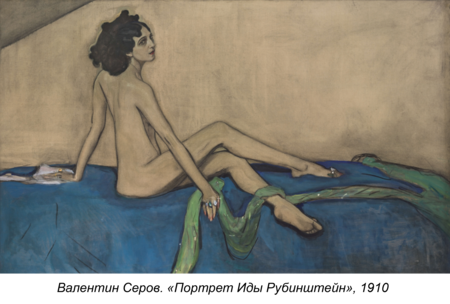

IV. «Портрет Иды Рубинштейн»

- Первая встреча

- Связь картины с Востоком

- Почему рельеф?

- Основные композиционные линии

- «У неё рот раненой львицы»

- Псевдоним

- Охота на львов

- Тонкая проработка кистей рук и ступней

- Сюжеты перекликаются

Микровывод

V. Заключение

Концепция

Это визуальное исследование посвящено поиску заимствований из древнего искусства в позднем творчестве Валентина Серова. В основе работы лежит гипотеза о том, что на картину «Портрет Марии Акимовой» оказали влияние фаюмские портреты Римского Египта, на «Похищение Европы» — произведения Эгейского и древгнегреческого искусства, а на «Портрет Иды Рубинштейн» — ассирийские рельефы. Каждая глава работы содержит анализ одной из картин Серова и произведения одной из древних цивилизаций. Выявление стилистических ориентиров, послуживших опорой для художника при работе над картинами является ключевым аспектом для интерпретации этих произведений, а анализ механизмов заимствования позволит определить, как Валентину Серову в позднем творчестве удалось создать художественный язык, основанный на искусстве Древности и органично вписавшийся в контекст мирового искусства начала XX века и, в частности, модерна.

Валентин Серов. «Портрет Марии Акимовой», 1908/ «Похищение Европы», 1910

Валентин Серов. «Портрет Иды Рубинштейн», 1910

Валентин Александрович Серов, русский живописец конца XIX — начала XX века, писал в живой и натуроподобной импрессионистической манере, был самым востребованным портретистом своего времени в России. В позднем творчестве его подход к живописи изменился. Это заметно в картине «Портрет Марии Акимовой» 1908 года, где легкий импрессионистический мазок сочетается с тонким изображением состояния душевного напряжения. Еще более поздние работы — «Похищение Европы» и «Портрет Иды Рубинштейн» — за счет своей плоскостности и декоративности тяготеют к стилю модерн, пришедшему в Россию из Европы на рубеже веков. В трех произведениях чувствуется влияние искусства Древности, которым Серов заинтересовался после поездки в Грецию в 1907 году, где вживую познакомился с античными памятниками и с искусством Эгейской цивилизации.

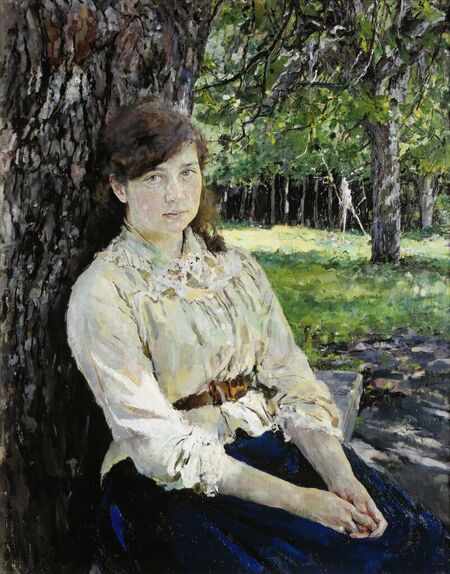

Импрессионистические работы Валентина Серова: «Девушка, освещенная солнцем», 1887/ «Мика Морозов», 1888

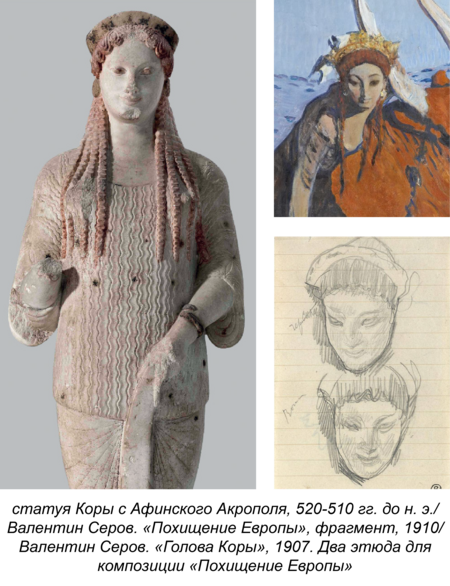

Известно, что именно во время своего путешествия по Греции Валентин Серов задумал «Похищение Европы». В основу произведения лег одноименный сюжет из древнегреческой мифологии. При создании произведения художник заимствовал стилистические особенности античных скульптур периода архаики и фресок из Кносского дворца на острове Крит, относящихся к искусству Эгейской цивилизации.

В научной литературе, затрагивающей историю «Портрета Иды Рубинштейн» не встречаются упоминания конкретного произведения, послужившего прообразом картины. Принято считать, что портрет не имеет композиционного или сюжетного первоисточника, он лишь отсылает к некоторым стилистическим особенностям искусства Древнего Востока. Трудно однозначно определить основной художественный ориентир художника при создании этого полотна, поскольку, в отличие от «Похищения Европы», картина не имеет сюжета и однозначной привязки к культуре какой-либо древней цивилизации. Тем не менее, это знание является ключевым для расшифровки творческого манифеста, заложенного в картине, которую многие современники Серова (в том числе Илья Ефимович Репин) посчитали уродливой.

«Портрет Марии Акимовой» не имеет в своей основе конкретного древнего образца, однако в нем заметны черты сходства с фаюмскими портретами, созданными в Римском Египте I–III веков н. э. В этом визуальном исследовании проведены и проанализированы параллели между картиной Серова и фаюмскими портретами.

В картинах «Портрет Марии Акимовой», «Портрет Иды Рубинштейн» и «Похищение Европы» Валентин Александрович Серов по-разному отсылает к произведениям искусства Древности. Я полагаю, что в основу одного из методов заимствования художественных приемов легла аллюзия (намек на устоявшийся в культуре образ, использование его атрибутов), а другого —реминисценция (копирование — порой непроизвольное — сюжетной или композиционной составляющей другого произведения). Визуальное исследование содержит анализ различий двух моделей заимствования и их влияния на восприятие произведения зрителем. Модели заимствования, описанные в работе, применимы и к другим произведениям искусства, созданным на основе более ранних произведений, что делает исследование актуальным в контексте преемственности мирового искусства и связи разных эпох.

«Портрет Марии Акимовой»

Следует начать с самой ранней из трех картин. По стилистике она близка к картинам импрессионистического периода творчества Серова, однако характеризуется большей чувственностью, душевным напряжением.

Я полагаю, что ответ на вопрос Миклашевского кроется в том, что Серов незаметно для зрителя отсылает к укрепившемуся в культуре образу погребального фаюмского портрета при помощи реминисценции.

1. Глаза

При создании фаюмских портретов большое внимание уделялось глазам, отражавшим человеческую душу. Они изображались большими и темными, живыми за счет ярких бликов. «Портрет Марии Акимовой» повторяет «взгляд в вечность» погребальных портретов, в нем заключены одновременно все трудности, пережитые героиней, и умиротворение, покой.

Фаюмские портреты I–III вв.

2. Частичная детализация

Акцент любого фаюмского портрета — глаза, которые пристально смотрят на зрителя, заглядывают в его душу. Серов выделяет их не только за счет размера. Художник тонко прописывает лицо Акимовой: так, что не видно отдельных мазков. При этом платье героини и спинка кресла, на котором она сидит, показаны крупными, местами грубыми, обобщенными мазками. Контуры рук и платья Акимовой будто растворяются в окружении, благодаря этому приему Валентину Серову удалось сместить внимание зрителя в правую верхнюю четверть полотна — на лицо героини.

3. Внешность

Неслучайно Серов заимствует элементы фаюмского портрета: восточные черты лица Марии Акимовой диктуют художнику образ, в котором она должна быть запечатлена. Черные глаза, широкие дуги густых черных бровей и черные волосы создают впечатление, что героиня сошла с энкаустической дощечки.

Фрагмент «Портрета Марии Акимовой» (В.Серов, 1908 г.) и фаюмские портреты (I–III вв.)

4. Украшения

Женщины на фаюмских портретах предстают в богатых украшениях, подчеркивающих шею и плечи. Драгоценности Марии Акимовой в точности цитируют колье и изумрудный амулет девушки, изображенной на одном из сохранившихся фаюмских портретов.

Портрет знатной женщины из Королевского музея Шотландии (ок. I–III вв.) и фрагмент «Портрета Марии Акимовой» (В.Серов, 1908 г.)

5. Асимметрия

Чтобы оживить погребальные портреты, египетские мастера использовали прием ассиметрии: например, добавляли наклон головы или изображали глаза отличными по размеру. Эти детали позволяли сохранить в вечных образах душу, частичку жизни. В «Портрете Марии Акимовой» подобный эффект достигнут за счет изгиба шеи и необычного ракурса, обусловленного откинутой на спинку кресла головой героини.

Фаюмские портреты I–III вв.

Микровывод

«Портрет Марии Акимовой» завораживает своей тишиной и умиротворением. Картина производит на зрителя такой эффект благодаря реминисценции: художник заимствует сюжетные элементы фаюмских портретов, визуально и семантически отсылая к этим произведениям. Намек на фаюмские портреты накладывает отпечаток на восприятие картины зрителем, знакомым с искусством Древнего Египта. У Марии Акимовой была нелегкая судьба. Родители насильно выдали ее замуж за человека, имевшего страсть к азартным играм. Однажды он проиграл все состояние и утопился, а Марии пришлось справляться с долгами, бороться с нападками и угрозами кредиторов. Пережитые трудности не прошли бесследно: Мария тяжело заболела и вскоре умерла. Серов написал портрет незадолго до ее кончины. Вот так судьба картины связана с египетской традицией погребального портрета. В картине Серова заключено предчувствие скорой смерти героини, художник запечатлел не тело, но неземное состояние души Марии Акимовой.

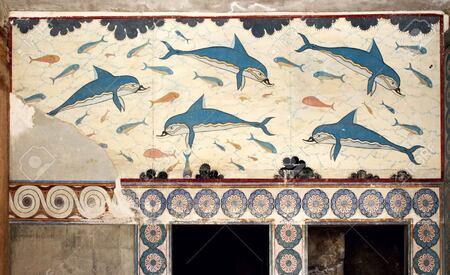

«Похищение Европы»

Во время путешествия по Греции Серов посетил раскопки Кносского дворца, где увидел фрагменты фресок Крито-Микенского периода (3-2 тыс. лет до н. э.). Увиденное сильно впечатлило художника, и он решил изобразить классический сюжет о дочери финикийского царя, унесенной на остров Крит Зевсом в облике быка, в наиболее подходящей стилистике — той, что вдохновлена древнегреческим искусством и искусством Эгейской цивилизации. Рассмотрим, какие есть отсылки к древним памятникам в картине «Похищение Европы».

Раскопки Кносского дворца на о. Крит

1. Колорит

Наиболее заметное заимствование — палитра цветов. Серов выбирает в качестве доминирующих цветов охристо-красный и голубой, встречающиеся на большинстве фресок Кносского дворца и даже в окраске его колонн. Художник использует локальные заливки, практически не добавляя вариативные оттенки в большие пятна основных цветов.

«Похищение Европы» (В.Серов, 1910) и фрагменты росписей Кносского дворца (XVI в. до н. э.)

2. Изображение быка

Быки были неотъемлемой частью культуры Минойской цивилизации. Именно из-за культа этого животного появилась легенда о Минотавре — чудовище с телом человека и головой быка, проживающем в подземном лабиринте дворца царя Миноса. На одной из фресок Кносского дворца изображены ритуальные прыжки через быка, проводившиеся на острове Крит.

Несмотря на то, что иконография сюжета о похищении Европы, сложившаяся в эпоху Возрождения, предполагает изображение белого быка, Серов выбирает ему рыжую окраску, как у быка с фрески «Акробаты с быком».

Тициан Веччелио. «Похищение Европы», 1560-1562/ Рембрандт Харменс ван Рейн. «Похищение Европы», 1632

«Акробаты с быком». Фрагмент фрески Кносского дворца, XVI в. до н. э.

3. Дельфины

Изгибам волн на картине «Похищение Европы» вторят тела дельфинов. Этих персонажей Серов тоже заимствует из фрески Кносского дворца, а источником паттерна, покрывающего гладь воды на картине, могли послужить рыбки, ритмично заполняющие пространство стены вокруг дельфинов.

Фрагмент фрески Кносского дворца, XVI в. до н. э./ Валентин Серов. «Похищение Европы», фрагмент, 1910

4. Европа

Теперь обратимся к фигуре героини, сидящей на спине быка. В ее внешности художник подражает облику архаических кор — скульптур VII–VI вв. до н. э., изображающих девушек. На лице Европы можно разглядеть архаическую улыбку (такое положение губ свойственно куросам и корам). Древнегреческие мастера изображали губы со слегка приподнятыми уголками; не ради передачи эмоции, но чтобы оживить скульптурное изображение, лишенное динамики в позе.

Микровывод

В картине «Похищение Европы» Серов намеренно подражает художественной манере мастеров Минойской цивилизации и Древней Греции, сочетая ее со свойственной модерну упрощенностью форм (что заметно на примере дельфинов) и выразительностью контуров. Использование аллюзий — заимствованных из разных произведений образов (таких как дельфины или бык) и мотивов (например, архаической улыбки или ритмичного заполнения плоскости) — и их соединение в одной картине позволили создать наиболее подходящий художественный язык для выбранного сюжета — язык, содержащий в себе отсылку к целому пласту культуры.

«Портрет Иды Рубинштейн»

«Портрет Иды Рубинштейн» был впервые представлен на выставке «Мир искусства» в 1911 году и вызвал сильнейшую волну критики. Даже Илья Ефимович Репин, учитель Валентина Александровича Серова, прозвал героиню «гальванизированным трупом»[9]. Откуда же возник столь противоречивый образ? Ведь художник действительно в какой-то мере исказил настоящие пропорции тела балерины, его дочь утверждала, что Ида Рубинштейн не была такой худой[1], с какой целью?

Я полагаю, что образцом для Серова при работе над «Портретом Иды Рубинштейн» выступал рельеф с изображением раненой львицы из дворца ассирийского правителя Ашшурбанипала в Ниневии. В основе гипотезы лежит визуальное сходство, а далее приведен перечень фактов, подтверждающих ее справедливость.

Валентин Серов. «Портрет Иды Рубинштейн», 1910/ «Раненая львица». Фрагмент рельефа дворца Ашшурбанипала в Ниневии, 645-635гг. д о н. э.

1. Первая встреча

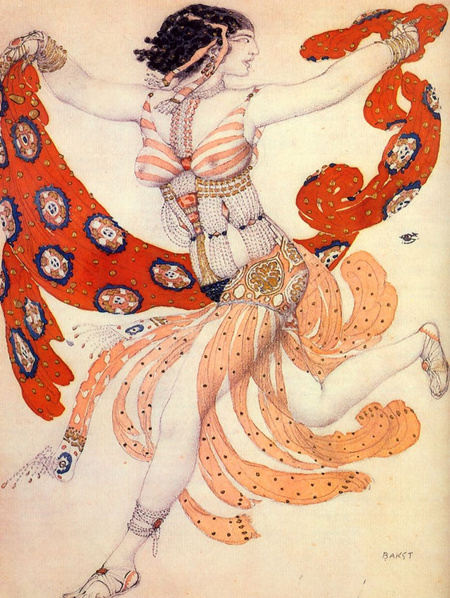

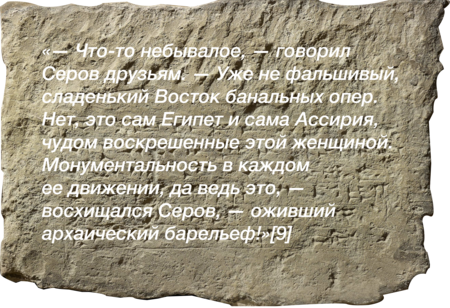

Валентин Серов впервые увидел танцовщицу Иду Рубинштейн в балете «Клеопатра», из-за чего ее образ с первой встречи ассоциировался у него с Востоком. В.Пикуль писал об этом спектакле: «Фокин выработал в танцовщице плоскостный поворот тела, словно на фресках древнеегипетских пирамид»[9]. Этот поворот тела художник и перенес в портрет балерины, именно эта особенность портрета в первую очередь отсылает к монументальной живописи Древнего Востока — Египта и Междуречья.

Фото: Ида Рубинштейн в роли Клеопатры/ Лев Бакст. Эскиз костюма Клеопатры для Иды Рубинштейн к балету «Клеопатра» на музыку А .С Аренского, 1909

«Охота в зарослях папируса». Фрагмент росписи гробницы Небомона, XIV в. до н.э

2. Связь картины с Востоком

«А сама она смотрит в Египет!» — так художник говорил о портрете[1]. Это подтверждает тот факт, что намек на восточную культуру в картине действительно был задуман автором. Песочный цвет фона и струящийся платок, напоминающий змею, придают восточный колорит произведению.

3. Почему рельеф?

Одна из особенностей портрета заключается в том, что тело героини того же цвета, что и фон, из-за чего оно сливается с плоскостью стены и выглядит как рельефное изображение. Следовательно, архетип следует искать среди древневосточных рельефов.

Примечательно, что связь с рельефным изображением, выдолбленном в камне, отражается в работе с фоном: частично не перекрытый краской холст придает произведению фактурности.

4. Основные композиционные линии

Выполнив построение композиционного каркаса изображения львицы на основе рисунка доминирующих линий (позвоночника, лап, стрел), мне удалось обнаружить, что он в точности повторяет композиционный рисунок «Портрета Иды Рубинштейн», где линии бедра, руки и позвоночника пересекаются в тех же точках. Центры масс обеих фигур опираются на устойчивый треугольник, образованный расставленными руками и лапами.

Композиционные построения: «Раненая львица». Фрагмент рельефа дворца Ашшурбанипала в Ниневии, 645-635гг. до н. э./ Валентин Серов. «Портрет Иды Рубинштейн», 1910

5. «У неё рот раненой львицы»[9]

Так об Иде Рубинштейн говорил Валентин Серов. Эти слова звучат как прямая отсылка к сюжету ассирийского рельефа. Пропорции лица с низким лбом, широко посаженными глазами, высокой переносицей и выдвинутым вперед подбородком отдаленно напоминают морду львицы, пышная прическа — львиную гриву, а форма стопы танцовщицы повторяет строение кошачьей лапы.

Валентин Серов. Фрагмент картины «Портрет Иды Рубинштейн», 1910/ Фрагмент рельефа «Раненая львица», 645-635гг. до н. э.

6. Псевдоним

Интересно, что в начале карьеры Ида Львовна Рубинштейн выступала под псевдонимом Львовская, который тоже мог быть зашифрован в портрете посредством отсылки к рельефу.

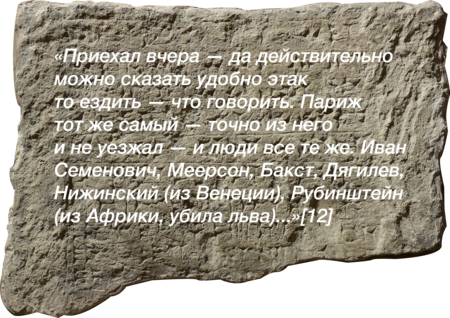

7. Охота на львов

«Царь Ашшурбанипал на охоте» — так называется рельеф, фрагментом которого является раненая львица. Он изображает стаю львов, поверженных в схватке с правителем и его войнами. Удивительно, что работа над «Портретом Иды Рубинштейн» прерывалась лишь один раз — танцовщица ездила в Африку охотиться на львов. После этого события художник точно вносил правки в картину, такой вывод можно сделать из его цитаты: «Видел свою нарисов[анную] Рубинштейн — не так хорошо как думал, но ничего, т. е. хороша голова"[12]. О неполном удовлетворении состоянием работы Серов пишет в том же письме жене, в котором упоминает о возвращении героини портрета из Африки. Вероятно, реминисценция из ассирийского рельефа в картине родилась благодаря этому случаю.

Фрагменты рельефа дворца Ашшурбанипала в Ниневии, 645-635гг. до н. э.

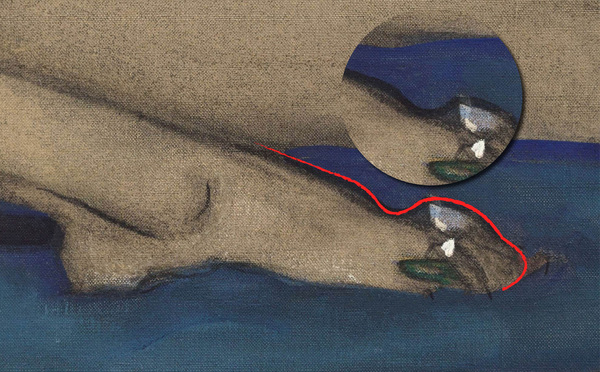

8. Тонкая проработка ступней и кистей рук

Мастера, работавшие над рельефами дворца в Ниневии уделили особое внимание лапам львов, их мускулы тонко проработаны и детализированы, из-за чего лапы выступают самой выразительной частью тела животных. Схожим образом Валентин Серов поступил с кистями рук и ступнями Иды Рубинштейн, они привлекают внимание зрителя за счет тонко прописанных перстней с драгоценными камнями. Украшения сверкают, потому что художник использовал для них масляную краску, обладающую характерным глянцем и выделяющую их на фоне основного темперного красочного слоя.

Фрагменты: «Раненая львица». Фрагмент рельефа дворца Ашшурбанипала в Ниневии, 645-635гг. до н. э./ Валентин Серов. «Портрет Иды Рубинштейн», 1910

9. Сюжеты перекликаются

Из ран львицы, изображенной на рельефе, течет кровь. Её потоки рифмуются со струящейся зеленой тканью на «Портрете Иды Рубинштейн». Линии стрел, пронзающих тело раненой львицы, пересекаются в одной точке: там же, где зеленый шарфик соприкасается с телом Иды Рубинштейн (если совместить линию правой руки героини и стрелы, пронзающей холку львицы). Таким образом Серов отождествляет героиню с умирающим животным.

Композиционные построения: Валентин Серов. «Портрет Иды Рубинштейн», 1910/ «Раненая львица». Фрагмент рельефа дворца Ашшурбанипала в Ниневии, 645-635гг. до н. э.

Микровывод

Можно лишь предполагать, намеренно ли Валентин Серов использовал в «Портрете Иды Рубинштейн» мотивы, рифмующиеся с рельефом, изображающим раненую львицу. Так или иначе, художник позаимствовал формулу, обладающую в культуре определенной семантикой. Узнавание этой формулы и понимание ее первоисточника открывает возможности для интерпретации картины и освещает новые грани героини, заложенные в портрете.

Это произведение о борьбе. В статичной позе балерины, гордо застывшей в вечности, словно египетская фреска, можно увидеть напряжение и даже динамику благодаря тому, что в образе Иды Рубинштейн содержится реминисценция из рельефа «Раненая львица». Так портрет становится сюжетным.

Валентин Серов видел в Иде Рубинштейн сильную и волевую личность, способную бороться из последних сил, и нашел особенный способ отразить это в картине. Сюжет о раненой львице соответствует судьбе героини, которая была подвержена травле и жестокой критике в обществе, подобно жертве на охоте, подобно львице с вонзившимися в спину стрелами.

После сопоставления изображения танцовщицы с образом умирающей львицы становится понятно, отчего художник написал ее тело таким худым и изможденным. Таким образом, портрет, написанный со свойственной модерну лаконичностью и изображающий обнаженную женщину, может столько о ней рассказать. В этом талант портретиста Валентина Александровича Серова.

Заключение

И в «Похищении Европы», и в «Портрете Иды Рубинштейн», и в «Портрете Марии Акимовой» Валентин Александрович Серов обратился к искусству Древности.

Различие произведений заключается в том, что в «Похищении Европы» наследие Древности служит формированию аутентичного визуального языка, наиболее органичного для выбранного сюжета. Аллюзии на произведения древнегреческого и эгейского искусства служат декоративным целям, отвечая требованиям модерна, тяготеющего к орнаментальности и историческим стилизациям. Серов заимствует внешние признаки произведений древнего искусства и отсылает именно к облику искусства той эпохи.

«Портрет Иды Рубинштейн» не о том, как выглядели ассирийские рельефы, целью создания «Портрета Марии Акимовой» не являлось подражание фаюмским портретам — эти произведения отсылают к конкретным древним сюжетам, которые становятся смысловым наполнением картины. Раненая львица и фаюмские портреты вошли в канон. За тысячи лет за этими образами закрепилась семантика, к которой художник посредством реминисценции намеренно или неосознанно отсылает. Это послание зритель считывает вне зависимости от того, угадал он прообраз или нет, точно так же, как слышит мотив народной песни в хореических строках, не определяя для этого стихотворный размер, или ассоциирует голубой цвет с чистотой и непорочностью Девы Марии.

Особенность позднего творчества Валентина Серова в многослойности и многозначности. Следуя тенденции упрощения, художник нашел способ уместить в «Похищении Европы» целый пласт культуры протяженностью несколько тысяч лет, а в портретах Иды Рубинштейн и Марии Акимовой рассказать об их личностях больше, чем способен рассказать парадный портрет.

Алексеева-Маркезин А. Ида Рубинштейн и её портрет В. Серова//Проза.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://proza.ru/2015/03/15/1514 (дата обращения: 01.10.2025)

Берг М. Бездарная муза Ида Рубинштейн // Знания [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://artchive.ru/publications/4712~Bezdarnaja_muza_Ida_Rubinshtejn (дата обращения 29.09.2025)

Блок А. А. Том 5. Очерки, статьи, речи.— М.: Гослитиздат, 1962. — С. 82

Валентин Серов. Любимый сын, отец и друг: Воспоминания современников о жизни и творчестве выдающегося художника. — М.: АСТ, 2018. — 378 с.

Грабарь, И. Э. Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество. — М.: Издание И. Кнебель, 1914. — 300 с.

Копшицер М. И. Валентин Серов. — М.: Азбука, 1967. — 622 с.

Материалы о Серове// Фонд Валентина Серова [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://fondserova.ru/cherry-services/serov/ (дата обращения 14.10.2025)

Мирзоян М., Мирзоян Г. Мария Николаевна Акимова (Делянова) — жена сенатора Михаила Григорьевича Акимова, генерал-прокурора правительствующего сената, министра юстиции, председателя государственного совета Российской империи//Ноев Ковчег [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://noev-kovcheg.ru/mag/2020-07/7034.html (дата обращения: 13.11.2025)

Петербургский театральный журнал. 1993. № 1.

Пикуль В. С. Портрет из русского музея// Сборник: Пикуль В. С. Миниатюры —. М.: Вече, 2008. — С. 265-272

Серова О. В. Воспоминания о моем отце Валентине Серове. — Л.: Искусство, 1986. — 234 с.

Серов В. А. Альбом. — М.: Искусство, 1974. — 136 с.

Серов В. И. Переписка. 1884-1911. — М.: Искусство, 1937. — 450 с.

Эрнст Гомбрих. История искусства. — М.: АСТ, 1998. — С. 37-68.

Artchive. URL: https://artchive.ru/ (дата обращения: 15.10.2025)

Collection// The British Museum. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/ (дата обращения: 15.10.2025)

Викисклад. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Заглавная_страница (дата обращения: 15.10.2025)

Виртуальный Русский музей. URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_1915/index.php (дата обращения: 15.10.2025)

Ида Рубинштейн: гениальная бунтарка// ClassicalMusicNews.ru. URL: https://www.classicalmusicnews.ru/articles/ida-rubinstein/ (дата обращения: 03.10.2025)

Искусство Крита. Кносский дворец/ telegra.ph. URL: https://telegra.ph/Knos-10-02 (дата обращения: 15.10.2025)

История шедевра: «Похищение Европы» Серова// Skillbox media. URL: https://skillbox.ru/media/design/serov-pohishhenie-evropy/ (дата обращения: 15.10.2025)

10 картин Валентина Серова, которые нужно знать// Лаврус. URL: https://lavrus.tretyakov.ru/publications/10-kartin-valentina-serova-kotorye-nuzhno-znat/ (дата обращения: 15.10.2025)

Кносский дворец на острове Крит// Тур скидки. URL: https://turskidki.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti-grecii/dostoprimechatelnosti-krita/knosskij-dvorec/ (дата обращения: 01.10.2025)

Коллекции Эрмитажа. URL: https://www.hermitagemuseum.org/explore/collections (дата обращения: 15.10.2025)

Моя Третьяковка. URL: https://my.tretyakov.ru/app/gallery/?utm_source=saitgtg&utm_medium=referral&utm_campaign=mainmenu&utm_content=collection (дата обращения: 01.10.2025)

Фаюмские портреты: взгляд в вечность// Artifex. URL: https://artifex.ru/живопись/фаюмские-портреты/ (дата обращения: 13.11.2025)

Фаюмские портреты// Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаюмские_портреты (дата обращения: 13.11.2025)