«Вампир» как национальное зеркало в немецком, французском и шведском кино

Рубрикатор

1. Концепция 2. Рождение образа «Вампира» 3. Германия • «Носферату, симфония ужаса» Фридрих Вильгельм Мурнау (1922) 4. Франция • «И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960) • «Дочери тьмы» Гарри Кюмель (1971) • «Что ни день, то неприятности» Клер Дени (2001) 5. Швеция • «Впусти меня» Томас Альфредсон (2008) 6. Заключение

Концепция

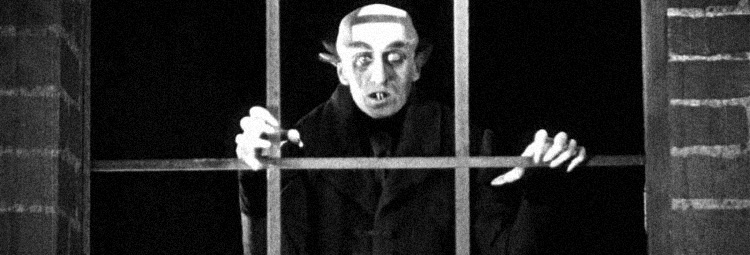

Кадр из фильма «Носферату, симфония ужаса» Ф. В. Мурнау (1922)

Образ «вампира» — одна из самых устойчивых и многогранных фигур в истории мирового кинематографа. Он постоянно трансформируется, отражая культурные страхи, эстетические поиски и социальные тревоги разных эпох. Наиболее ярко эти трансформации проявляются в кинематографе европейских стран, где каждая национальная традиция по-своему интерпретирует образ вампира, обогащая его новыми смыслами. Немецкое, французское и шведское кино, три важные европейские кинематографические школы, представляют собой уникальные культурные слои, в которых вампир становится не просто чудовищем, а сложным символом, воплощающим внутренние конфликты общества и личности.

Начиная от древнегреческих мифов и заканчивая городскими суевериями, художественной литературой символ «кровопийцы» набирал популярность по всему миру и активно развивался.

На протяжении XX и XXI веков кинематограф разных стран по-своему переосмыслял этот образ, превращая его то в метафору социального распада, то в воплощение эротической притягательности, то в фигуру отчуждения или тоски по человечности. Европейский кинематограф демонстрировал особую ото всех способность трансформировать архетипические образы, наполняя их глубоким философским и эстетическим содержанием. В отличие от голливудской традиции, часто применяющей вампира как элемента чистой развлекательности или подростковой драмы, европейское кино сохранило за этим образом сложную символику и многогранность.

Немецкое кино, начиная с экспрессионистской традиции, сформировало одну из первых канонических визуальных моделей, вампир как зловещая тень, искажённая фигура, визуальный знак тревоги. Французский кинематограф, напротив, склонен поэтизировать и наделять интеллектом образ, превращая его в порой декадентскую метафору желания, бунта или эстетического эксперимента. Шведский же подход часто акцентируется на психологической атмосфере, и внутренней драме персонажей, где сам феномен вампиризма становится способом размышления о человеческой природе и одиночестве.

Исследуя ключевые произведения немецкого («Носферату, симфония ужаса» Фридрих Вильгельм Мурнау (1922)), французского («И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960), «Дочери тьмы» Гарри Кюмель (1971), «Что ни день, то неприятности» Клер Дени (2001)) и скандинавского («Впусти меня» Томас Альфредсон (2008)) кинематографа, я рассмотрю, как эволюционировала визуальная репрезентация вампира, от монструозного Носферату Мурнау до меланхоличных образов в скандинавском кино. Особое внимание будет уделено тому, как европейская культурная специфика, исторический опыт, социальные тревоги, философские традиции, повлияла на формирование этого нестандартного визуала, превращающего «кровопийцу» из простого воплощения зла в сложный символ экзистенциальных вопросов человека.

Через сопоставление этих трёх традиций становится возможно понять, как один и тот же миф живёт, развивается и трансформируется в разных культурных средах.

Рождение образа «Вампира»

Путь к каноническому облику вампира, закреплённому Брамом Стокером, был очень долгим. Он не возник внезапно, а стал результатом многовековой эволюции, где древние суеверия постепенно соединялись с социальными страхами и романтическим эстетизмом. История вампира — это трансформация «нечисти» в сложный символ, вобравший в себя страх смерти, соблазн и разрушительную чувственность.

Прототипы будущего кровопийцы можно найти еще в древнейших культурах: от Лилиту в Месопотамии до Ламии в Греции. Хотя эти демонические фигуры воплощали скорее страх перед непознанным, чем представление об ожившем мертвеце.

«Ламия» — (первая версия) Джона Уильяма Уотерхауса (1905); «Царица ночи» Рельеф Берни, согласно одной из версий — изображение Лилит; начало II тыс. до н. э.; «Ламия» — Герберт Джеймс Дрейпер (1909).

Истинная форма будущего вампира сложилась в славяно-балканской традиции, где возник образ «неупокоенного» мертвеца, восстающего из могилы и питающегося кровью своих односельчан.

Само слово «вампир» славянского корня. Вампиром становился тот, кто нарушил естественный порядок перехода в мир иной: самоубийца, умерший некрещеным, отлученный от церкви или тот, чей гроб переступила кошка. Это был не призрак, а физическое, раздувшееся тело, поднимавшееся из могилы, чтобы терроризировать своих же бывших соседей. Он был уродлив с длинными когтями, часто одетый в саван.

Для обряда «обезвреживания» такого покойника применялись: осиновый кол, обезглавливание, сожжение. Эти действия были не просто убийством, а ритуалом, призванным восстановить нарушенный миропорядок, насильно вернуть тело в состояние покоя.

С. Шаргородский «Visum et Repertum, или Явление вампира»; Гравюра, военные у трупа предполагаемой вампирши

Причиной этих верований становились реальные трагедии. Эпидемии чумы, когда люди умирали стремительно и массово, порождали панику. Естественные процессы разложения (вздутие живота, кровь у рта) интерпретировались деревней как признаки «жизни» в могиле. Случай Петра Благоевича в Сербии (1725 г.), когда эксгумация показала «нетленное» тело со «свежей» кровью, стал не просто местной страшилкой, а официально задокументированным фактом, вызвавшим резонанс в просвещенной Европе.

Петр Благоевич, Сербия (1725 г.)

Перелом наступил в XVIII–XIX веках, когда грубый образ деревенского мертвеца был переосмыслен литературой. Полидори создал аристократичного вампира-соблазнителя («Вампир» (1819)), Ле Фаню придал мифу чувственность и тёмную романтическую энергию («Кармилла» (1872)), а Стокер завершил этот синтез, объединив фольклорные элементы с образом демонического аристократа и создав универсальный архетип («Дракула» (1897)).

«Дракула» стал точкой сборки, превратив вампира из фольклорной страшилки в мировой символ соблазна, желания и разрушительной тайны, который продолжает переосмысляться в наши дни.

«Sherwood, Neely, and Jones» Лондон (1819), первое отдельное издание «Вампира»; «Кармилла» — иллюстрация Д. Фристона из журнала The Dark Blue, (1872); «Дракула» Брэм Стокер (1897)

Германия

Визуальная репрезентация вампира в европейском кино претерпела значительную эволюцию: от экспрессионистской монструозности до более многослойных современных трактовок. Немецкий экспрессионизм стал отправной точкой, задав образ вампира как воплощения угрозы и инаковости, лишённого романтизма.

Чтобы понять возникновение немецкого «киновампира», надо представить состояние Германии после Первой мировой войны. Страна лежала в руинах, униженная Версальским договором, охваченная гиперинфляцией и политической нестабильностью, а обществу был нанесен глубокий психологический удар.

Образ вампира в кинематографе, особенно в его классической, немецкой интерпретации, — это коллективные исторические травмы начала XX века и эстетические принципы художественного направления, известного как немецкий экспрессионизм. Первый и самый главный вампир экрана — граф Орлок из «Носферату» Ф. В. Мурнау (1922). Он стал прямым воплощением как поствоенного невроза, так и новой визуальной философии.

«Носферату, симфония ужаса» Фридрих Вильгельм Мурнау (1922)

Постеры к фильму «Носферату, симфония ужаса» Ф. В. Мурнау, (1922)

Сам образ Орлока (визуально, символически, пластически) стал воплощением этих тревог. Мурнау с помощью экспрессионистских приёмов превращает вампира в метафору болезненного состояния общества.

В отличие от романтизированных вампиров поздних фильмов, Орлок физически уродлив, с вытянутой головой, худым, иссохшим телом, крысиными зубами, длинными когтями, и отсутствием всякой человечности. Он визуально похож на фигуру калеки, на «мертвецов войны», напоминающих обществу о вине и поражении. Его облик символизирует представление о «вымирании», страх перед деградацией и болезнью.

Кадры из фильма «Носферату, симфония ужаса» Ф. В. Мурнау (1922)

Мурнау намеренно ассоциирует Орлока с чумой. Крысы, плывущие на корабле, и пустые улицы Висборга. Для зрителей 1920-х годов, переживших не только войну, но и пандемию «испанки», унесшей миллионы жизней, эта аналогия была болезненно узнаваемой. Орлок — не просто вампир, это безликая, неостановимая эпидемия, приходящая с Востока и уничтожающая целые города. Это визуализация страха перед неконтролируемой массовой смертью.

Орлок — не конкретный монстр, а символ неконтролируемого распространения смерти, аналог чумы, войны, голода и инфляции, которые переживало население Германии. Его вторжение показывает бессилие общества перед глобальными катастрофами, которые захлестывают целые города.

Кадры из фильма «Носферату, симфония ужаса» Ф. В. Мурнау (1922)

В «Носферату» тень вампира — это более важное и могущественное, чем само физическое тело, это зловещая субстанция, предвестник смерти. Экспрессионисты использовали резкие контрасты не для красоты, а для создания чувства тревоги, раскола реальности.

Кадры из фильма «Носферату, симфония ужаса» Ф. В. Мурнау (1922)

В фильме вампир — пришелец из «дикой», чуждой Европы. Он чужой, и этот образ выстроен максимально резко.

В образе уродливого, похожего на грызуна восточноевропейского аристократа, скупающего недвижимость в благополучной Германии, читается страх перед чужим, перед внешним вторжением. Это отголосок национального унижения и «удара ножом в спину», который, по мнению многих, Германия получила от внутренних и внешних врагов.

Искаженное пространство. Мир «Носферату» — это мир неестественных углов, узких, давящих улочек, абсурдно высоких дверных проемов в замке Орлока и гротескных перспектив. Пространство не просто является фоном, оно активно участвует в действии, отражая дисгармонию и безумие, которое приносит с собой вампир. Это архитектура кошмара.

Через конкретные визуальные решения, тени, жесты, формы, движение, Мурнау превращает вампира в образ времени, в символ умирающей и воскрешающейся нации.

Кадры из фильма «Носферату, симфония ужаса» Ф. В. Мурнау (1922)

Франция

Французский кинематограф радикально переосмыслил визуальный образ вампира, превратив его из чудовища в объект эстетического восхищения и опасного желания. Где бледность и хрупкость вампира усиливают его притягательность, а граница между угрозой и наслаждением остается размытой. Вампиризм здесь предстает как форма гедонизма и чувственного эксперимента, а не как проклятие.

Значительным вкладом французской традиции стало акцентирование женского образа вампира, основанного на соблазне, власти и чувственности. Свет подчеркивает не уродство, а красоту и аристократичность, превращая белизну из символа смерти в знак изысканности и утонченности. Такая эстетика не отменяет опасности, но делает её более тонкой, соблазн вечной красоты становится смертельно притягательным. Франция таким образом открыла новый визуальный и эмоциональный потенциал вампирского образа, превратив его в метафору желания, которое уничтожает.

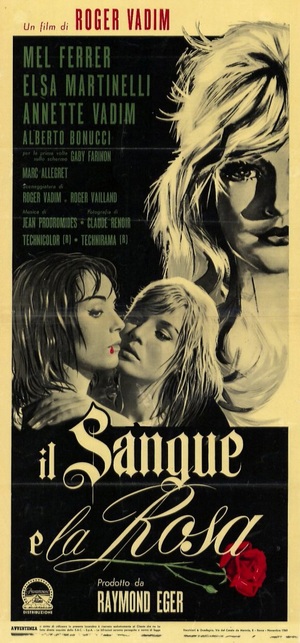

«И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960)

Постеры к фильму «И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960)

Фильм Роже Вадима «И умереть от наслаждения» (1960) возникает на фоне эстетических перемен, которые переживало французское кино конца 1950-х — начала 1960-х годов. Это время становления «новой волны», движения кардинально изменивших язык кино. Режиссеры переносили съёмки на реальные улицы, использовали подвижную ручную камеру, допускали импровизацию и сосредотачивались на психологии персонажей, а не на фабуле.

Визуальная эротика и внимание к женской телесности становились частью нового кинематографического языка. Техническое обновление французского кино также сыграло ключевую роль: появление лёгких камер и новых объективов позволило режиссёрам отказаться от статичных постановочных съёмок.

В фильме «И умереть от наслаждения» образ вампира сильно отличается от классической готической традиции. Это не чудовище, а возвышенное, болезненно-прекрасное существо, в котором важнее эротика, декаданс и психологическая одержимость, чем сверхъестественный ужас.

Кадр из фильма «И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960)

Подавленная и одинокая, Кармилла во время праздничного бала уходит на кладбище и проникает в фамильный склеп (переосмысление произведения Шеридана Ле Фаню «Кармилла»). Взрывы фейерверков будят дух вампирши Миркаллы, который вселяется в девушку. Кармилла не желает быть вампиром и страдает от своей природы. Её образ строится не на агрессии, а на обречённости. Это делает героиню ближе к трагической героине декаданса, чем к монстру из хоррора.

Кадры из фильма «И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960)

Её образ — это смесь опасной женственности, чувственности, трагизма, внутренней раздвоенности. Она как «фем фаталь», но не хищная, а томная, гипнотическая, притягивающая к себе.

Яркий, наполненный гостями и музыкой бал противопоставляется задумчивой печали и одиноким скитаниям Кармиллы. Этот контраст визуализирует её внутренний разлад и отчуждённость, которые делают её лёгкой добычей для тёмного духа.

Кадры из фильма «И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960)

У Вадима вампир как поэтическое, а не физическое явление. Он почти не использует острых зубов, крови, «боди-хоррора», резких нападений. Вместо этого применяет поэтические символы: бледность, ночные видения, загадочная улыбка, полупрозрачное белое платье, замедленные движения. Это эстетически французский подход — чувства на первом месте.

Кадры из фильма «И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960)

Культовая черно-белая сцена сновидения с красными акцентами, где Джорджию преследуют призраки и тени, считается одним из самых сильных моментов фильма. Этот прием подчеркивает тонкую грань между реальностью и кошмаром, рассудком и безумием Кармиллы.

Кадры из фильма «И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960)

Кадры из фильма «И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960)

Вадим намеренно использует крупные планы героинь, чтобы акцентировать внимание на их эмоциях, телесности, тем самым передать зрителю ощущения интимности. Использует такие метафоры, как увядающие розы при прикосновении вампира, чтобы показать связь между сверхъестественным, смертью и тлением.

Образ вампирши, созданный Вадимом, был революционным для кинематографа 1960 года и оказал влияние на последующие фильмы о вампирах.

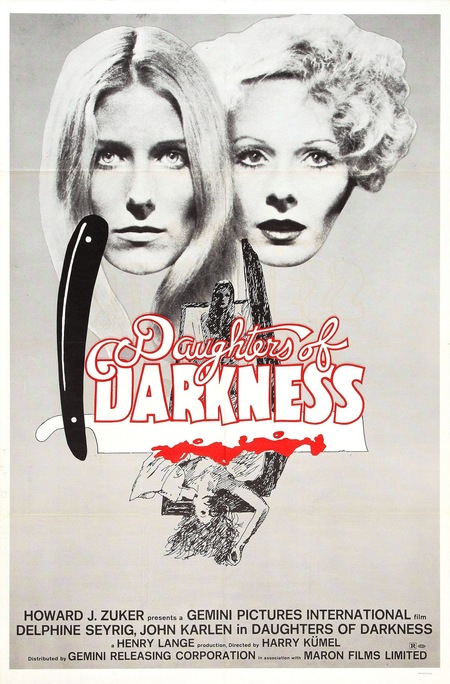

«Дочери тьмы» Гарри Кюмель (1971)

Бельгийско-франко-немецкое производство, но эстетически ключевое для французской традиции. Гипнотическая атмосфера, арт-готика, деликатная эротика и культовый образ Элизабет Батори.

«Дочери тьмы» (1971) Гарри Кюмеля, можно сказать, что он представляет собой объединение европейского, и в частности, французского взгляда на вампирскую тему начала 1970-х. Он отвергает голливудский максимализм в пользу утонченного, психологического и эстетизированного.

Постеры к фильму «Дочери тьмы» Гарри Кюмель (1971)

Кадры из фильма «Дочери тьмы» Гарри Кюмель (1971)

Графиня Элизабет Батори — это воплощение увядающей аристократической Европы. Она изысканна, безупречно одета, окружена роскошью, пусть и в виде пустующего отеля, но за этим фасадом скрывается вековая усталость, скука и духовная пустота. Она не монстр, а скорее трагическая фигура, обреченная на вечность в мире, который ей давно наскучил.

Действие происходит в пустом, курортном отеле в разгар «мертвого» сезона. Эта локация становится метафорой внутреннего мира вампирши, красивого, но безжизненного и изолированного. Ее одиночество — это не физическое, а экзистенциальное состояние, что роднит ее с героями французской концепции.

Кадры из фильма «Дочери тьмы» Гарри Кюмель (1971)

Графиня Батори — одна из самых стильных вампирш в истории кино. Ее светлые волосы, безупречный макияж, строгие белые и алые наряды создают образ холодной, недосягаемой иконы моды. Ее вампиризм проявляется не через клыки и кровь, а через этот гипнотический, почти сюрреалистичный гламур. Она не кусает, а соблазняет.

Оператор активно использует цвет для передачи эмоций. Холодные синие и белые тона, в которые одета графиня и преобладают в интерьерах, символизируют ее потустороннюю, ледяную природу. Всплески ярко-красного (платье, кровь, свет) — это вспышки страсти, насилия и самой жизни, вторгающиеся в ее стерильный мир.

Кадры из фильма «Дочери тьмы» Гарри Кюмель (1971)

Кадры из фильма «Дочери тьмы» Гарри Кюмель (1971)

Насилие в фильме стилизовано. Графиня и ее спутница Илона соблазняют не физически, а психологически, обнажая скрытые пороки и подавленные желания молодоженов, Стефана и Валери. Вампиризм здесь словно метафора освобождения запретных влечений.

Соблазнение Валери построенная на мягком голубом свете, тумане и плавных движениях камеры — превращает вампирский акт в интимный ритуал.

Кадры из фильма «Дочери тьмы» Гарри Кюмель (1971)

«Дочери тьмы» — это манифест женской силы. Графиня так же является архетипом роковой женщины, которая доминирует над мужскими персонажами не физической силой, а интеллектом, опытом и невероятной харизмой. Она олицетворяет страх патриархального общества (воплощенного в слабом и жестоком Стефане) перед зрелой, независимой и сексуально свободной женственностью.

«Что ни день, то неприятности» Клер Дени (2001)

Кадры из фильма «Что ни день, то неприятности» Клер Дени (2001)

В более современном фильме «Что ни день, то неприятности» (2001) образ «вампира» не представлен напрямую, но наследует французскую традицию эротической трагедии. Он становится мощной метафорой, связывающей неконтролируемую сексуальность и разрушительную страсть (этот фильм показывает более жестокие сцены, так как снят во время популярного тогда направления «нового французского экстрима»).

У Дени вампиризм — современный, «биологический», минималистичный, но во всех ключевых характеристиках остаётся эротическим феноменом, где желание приравнивается к разрушению. Здесь вампир лишён всего мистического, у него нет клыков, нет бессмертия, нет даже легенды. Но сама структура его присутствия, динамика желания, подавленного, мучительного и разрушительного, продолжает наследовать французскую концепцию эротизма.

Особую роль в этом превращении играет камера. Дени практически устраняет дистанцию, она снимает кожу героев крупными планами, задерживается на дыхании, на влажной поверхности губ, на повреждённых участках тела. Эти визуальные решения превращают интимность в почти животную близость. Вампиризм проявляется не в символах, а в тактильности, в исступлённом внимании к телу.

Так, режиссёр возвращает мифу его первородное значение — речь идёт не о сверхъестественном существе, а о человеческой утрате контроля, о страсти, которая становится болезнью.

Кадры из фильма «Что ни день, то неприятности» Клер Дени (2001)

Кадры из фильма «Что ни день, то неприятности» Клер Дени (2001)

Кадры из фильма «Что ни день, то неприятности» Клер Дени (2001)

Швеция

2000х-2010х годах в Швеции становятся популярные «приземленные» фильмы, которые обращаются к актуальным проблемам современного общества и одновременно сохраняют глубину, психологизм и, характерную для Скандинавии, северную эстетику.

Швецкий кинематограф пересматривает образ вампира, соединяет эстетику ужаса с психологизмом и социальной рефлексией. В отличие от чувственного французского подхода или мрачной немецкой экспрессии, он опирается на свет, минимализм, создавая атмосферу холодной меланхолии. Наиболее полно это проявляется в фильме Томаса Альфредсона «Впусти меня» (2008), где вампиризм становится метафорой изоляции и тоски по любому виду теплу.

«Впусти меня» Томас Альфредсон (2008)

Шведская меланхолия — это не бурный эмоциональный взрыв, а медленная, затяжная, почти ледяная грусть. Она выражается в длинных статичных планах, в бескрайних пустотах пространства, в приглушённой палитре, в ощущении, что персонажи живут на границе исчезновения. В такой эстетике образ вампира обретает удивительную мягкость: он уже не хищник, а существо, столь же одинокое и ранимое, как и окружающие его люди. Именно так Альфредсон строит фигуру Эли — не как монстра, а как ребёнка, в котором вечность стала формой беспомощности.

В фильме меланхолия проникает в каждый слой изображения. Улицы окрашены в холодные сине-серые тона, снег гасит шумы, а мир кажется настолько пустым, что любое движение, даже робкий шаг, звучит слишком громко.

Кадр из фильма «Впусти меня» Томас Альфредсон (2008)

Кадры из фильма «Впусти меня» Томас Альфредсон (2008)

Эли не предстает всесильной, её сила сопровождается истощением, её холод — уязвимостью. Она живёт в окружении ветхих предметов, старой мебели, тусклого света — словно приходится в этом мире из-за долга, а не из желания. Когда она ест, сцены лишены ужасного величия: они земные, неприятно бытовые, как если бы голод был просто ещё одной неизбежной стороной её существования.

Кадры из фильма «Впусти меня» Томас Альфредсон (2008)

Кадры из фильма «Впусти меня» Томас Альфредсон (2008)

Альфредсон выстраивает композиции так, чтобы герои казались маленькими в мире, который их не поддерживает: заснеженные дворы, пустые лестничные клетки, бесконечные окна. Этот мир не злой, он просто равнодушный. И вампир часть этого равнодушия. Он живёт не среди могил и готических теней, а среди бетонных коробок и приглушённого света фонарей. Так шведская эстетика делает вампиризм не романтическим и не демоническим, а социальным, он возникает в тех же трещинах реальности, в которых рождается одиночество детей.

Кадр из фильма «Впусти меня» Томас Альфредсон (2008)

Кадры из фильма «Впусти меня» Томас Альфредсон (2008)

И всё же, несмотря на холодную атмосферу, фильм наполнен теплом. Оно проявляется не в цвете, а в связи Оскара и Эли. Их связь тихая, почти невыразимая словами, но очень глубокая. Альфредсон показывает их отношения не как опасную страсть, а как встречу двух существ, которые наконец нашли собеседника в мире, где каждый живёт за собственной ледяной стеной.

Вампирская природа Эли здесь становится метафорой инаковости: она вечно исключена, вечно непонята. Оскар же исключён «по-детски», но не менее болезненно. И потому их союз рождается не из мистики, а из общей «боли».

Кадры из фильма «Впусти меня» Томас Альфредсон (2008)

Кадры из фильма «Впусти меня» Томас Альфредсон (2008)

Именно в этом и заключается особенность шведского образа вампира. Он не разрушителен, а меланхоличен — не чудовище, которое нарушает порядок, а существо, которое подчёркивает хрупкость человеческого существования.

Заключение

Так, образ вампира в немецком, французском и шведском кино оказывается не просто устойчивой культурной фигурой, но отражением эстетических направлений каждой национальной традиции.

Немецкий кинематограф, рождённый из экспрессионизма, воспринимает вампира как метафору ужаса, тени и внутреннего распада. Его визуальный язык основан на контрастах и ощущении надвигающейся угрозы. Здесь вампир — это воплощение коллективных страхов, фигура, которая выходит из мира бессознательного и становится видимой благодаря драматичности света и тени.

Французская традиция, напротив, преобразует вампира в объект эстетического желания. Этот образ рождается в мягком освещении и медленных, чувственных ракурсах камеры. Вампир во французском кино не пугает, а соблазняет. Он наследник декаданса, элемент эротической поэтики, где кровь превращается в метафору страсти, а бессмертие — проклятием скуки. Это зеркало, обращенное к интимным и подавленным сторонам человеческой природы. Здесь кинематограф сознательно переосмысляет чудовище, растворяя страх в красоте.

Шведская традиция вносит совершенно иную интонацию, холодную, минималистскую и глубоко человеческую. Скандинавский вампир живёт в мире снега, тишины и бледного дневного света. Его природа раскрывается не через ужас и не через соблазнение, а через тему одиночества, отчуждения и тоски по теплу. В шведском кино вампир становится отражением социального неблагополучия и эмоционального голода, существом, которое вызывает не страх и не влечение, а болезненное сочувствие.

Сравнение трёх традиций показывает, что образ вампира меняется не столько в зависимости от сюжета, сколько от культурного взгляда на саму человеческую природу. Немецкое кино видит в вампире пугающую тень истории, французское — воплощение красоты, желания и разрушения, шведское — трагедию одиночества, спрятанную в теле сверхъестественного существа.

Чудовища Шумера и Аккада: Тиамат, Пазузу, Лилит // mirf.ru: сайт. — URL: https://www.mirf.ru/worlds/chudovischa-shumera-tiamat-pazuzu-lilit (дата обращения: 02.11.2025).

Факты о вампирах — злобных чудовищах, порожденных человеческим разумом // Литрес: сайт. — URL: https://www.litres.ru/journal/fakty-o-vampirakh-zlobnykh-chudovishchakh-porozhdennykh-chelovecheskim-razumom/ (дата обращения: 02.11.2025).

От мифов до наших дней: как появились вампиры и существуют ли они в реальной жизни // Дзен: сайт. — URL: https://dzen.ru/a/ZRw5zMvI_1lTWRmN (дата обращения: 03.11.2025).

Откуда взялись вампиры? // Нож: сайт. — URL: https://knife.media/otkuda-vzyalis-vampiry/ (дата обращения: 03.11.2025).

Германия. История. История с 1914 // Большая российская энциклопеция: сайт. — URL: https://bigenc.ru/c/germaniia-istoriia-istoriia-s-1914-4e0b75 (дата обращения: 07.11.2025).

The Twinned Evils of «Nosferatu» // Tablet: сайт. — URL: https://www.tabletmag.com/sections/arts-letters/articles/nosferatu-hoberman-murnau (дата обращения: 10.11.2025).

Эволюция моды во французском кино. Часть IV. Эстетика моды во французском кино с 1970-х по 1990-е годы // vc.ru: сайт. — URL: https://vc.ru/id1767117/737129-evolyuciya-mody-vo-francuzskom-kino-chast-iv-estetika-mody-vo-francuzskom-kino-s-1970-h-po-1990-e-gody (дата обращения: 13.11.2025).

О чем рассказывает скандинавское кино и как его смотреть // HEROINE: сайт. — URL: https://heroine.ru/o-chem-rasskazyvaet-skandinavskoe-kino-i-kak-ego-smotret/ (дата обращения: 15.11.2025).

Обложка с Носферату. https://www.tabletmag.com/sections/arts-letters/articles/nosferatu-hoberman-murnau

Фреска Лилит. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Лилит

Картины Ламия. https://mythus.fandom.com/wiki/Lamia

Дракула. Стокер. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Dracula_-Front_Cover_1919_Edition.jpg/1200px-Dracula-_Front_Cover_1919_Edition.jpg

Дракула. Полидори. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вампир_(повесть)#/media/Файл: Houghton_EC8.P7598.819va_(A)_-_Vampyre, _1819.jpg

Кармилла. Иллюстрация Д. Фристона из журнала The Dark Blue, 1872 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кармилла#/media/Файл: Carmilla.jpg

Постеры фильма «Носферату, симфония ужаса» Фридрих Вильгельм Мурнау (1922). https://en.kinorium.com/12486/gallery/poster/?photo=2711527

Постеры фильма «И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960). https://ru.kinorium.com/50610/gallery/poster/?photo=3003632

Постеры фильма «Дочери тьмы» Гарри Кюмель (1971). https://ru.kinorium.com/63096/gallery/poster/

«Носферату, симфония ужаса» Фридрих Вильгельм Мурнау (1922). https://yandex.ru/video/preview/3742184907610614754

«И умереть от наслаждения» Роже Вадим (1960). https://yandex.ru/video/preview/2623149143732800086

«Дочери тьмы» Гарри Кюмель (1971). https://yandex.ru/video/preview/15589503986975496397

«Что ни день, то неприятности» Клер Дени (2001). https://yandex.ru/video/preview/13590150210663414194

«Впусти меня» Томас Альфредсон (2008). https://yandex.ru/video/preview/16353990601710984385