Иконопись и библейские мотивы в творчество К. С. Петрова-Водкина

Рубрикатор

1. Концепция 2. Истоки влияния 3. Библейские мотивы 4. Влияние иконописи на стиль 5. Вывод

Концепция

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) — один из самых оригинальных и глубоких художников русского XX века. Родился в провинциальном Хвалынске на Волге, окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1897–1905), учился в Париже, путешествовал по Италии и Северной Африке. В отличие от большинства коллег по авангарду, он не прошёл академическую систему Императорской Академии художеств и не был увлечён исключительно западным модернизмом. Ещё в юности, работая в иконописных мастерских и расписывая храмы, Петров-Водкин получил редкий для светского художника опыт прямого соприкосновения с древнерусской традицией. В 1910-е годы он сознательно обратился к иконе как к высшему образцу организации пространства и духовного содержания, разработав на её основе теорию «сферической перспективы». После революции 1917 года он стал одним из немногих мастеров, кто смог органично соединить иконописный язык с темами новой эпохи, создав произведения, которые по праву называют «светскими иконами» советского периода.

Выбор темы обусловлен интересом к творчеству Петрова-Водкина, которое уникально тем, что в нём древнерусская икона не стилизуется и не цитируется фрагментарно, а становится живой мировоззренческой и пластической основой. В эпоху официального атеизма и разрушения храмов он сумел сохранить духовную вертикаль, переосмыслив библейские архетипы применительно к революционной реальности. Это делает его фигурантом особого типа — художником, который одновременно был «последним иконописцем» допетровской Руси и одним из первых создателей мифологии советской цивилизации.

Исследование структурировано по трём основным разделам, отражающим логику усвоения и трансформации иконописного наследия художником: 1. Истоки влияния — жизненный бэкграунд и ранний практический опыт работы в иконописных мастерях 2. Библейские мотивы — прямое использование библейских сюжетов и иконографических типов Богоматери, Христа, Троицы, Страстного цикла и других, и то как они были переработаны самим художником, в особенности в контексте событий 1917–1920-х годов. 3. Влияние иконописи на стиль — сохранение иконописных приёмов (сферическая перспектива, локальный цвет, фронтальность и т. д.) в работах, в которых не прослеживается связь с библейскими мотивами.

В исследование включены те произведения Петрова-Водкина, где влияние иконописи и библейских мотивов либо прямо подтверждено самим художником, либо однозначно зафиксировано в фундаментальной искусствоведческой литературе. Также к ним подобраны иконописные произведения, с которыми наиболее явно прослеживается связь. Источниками изображений служат сайты галлерей, каталогов и другие электронные ресурсы. В качестве текстовых источников используются первоисточники, написанные самим Петровым-Водкиным, искусствоведческие статьи и книги, а также релевантные статьи в интернете с сайтов, посвященных искусству.

Истоки влияния

К. С. Петров-Водкин родился в 1878 году в Хвалынке, и рос в среде старообрядцев, которые в значительной мере повлияли на его мировоззрение. Однако его видение несомненно отличалось от привычных религиозных канонов, что можно заметить впоследствии по его нестандартному подходу к изображению религиозных мотивов.

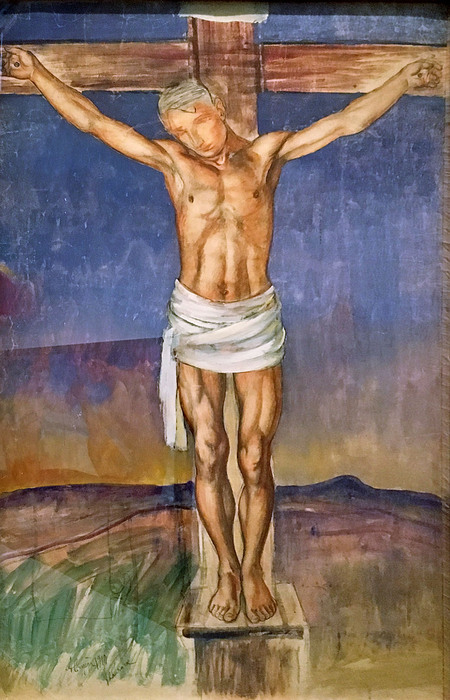

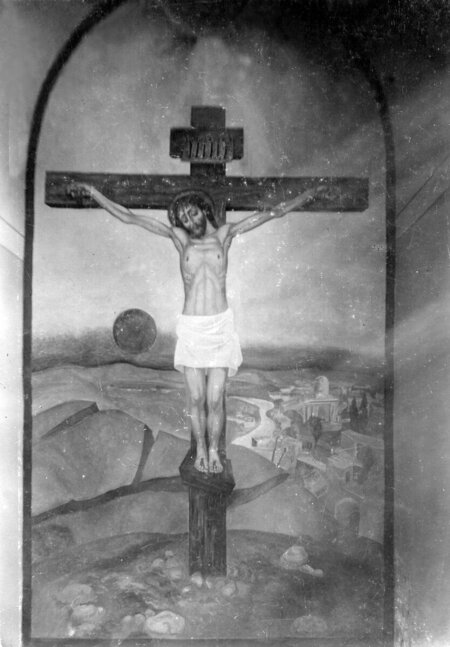

Кузьма Петров-Водкин активно работал над монументальными церковными проектами, что стало важным этапом его творческого становления. Он выполнял росписи и эскизы для разных храмов. Среди наиболее значимых проектов — «Распятие» для хвалынской церкви, фреска «Благовещение» в Морском соборе Кронштадта, цикл сюжетов для Троицкого собора в Сумах («Рождество», «Крещение», «Преображение», «Вход в Иерусалим»), а также работа в соборе Святого Василия в Овруче, где он создавал композиции в духе византийской монументальности.

К. С. Петров-Водкин. Убийство Каином Авеля. 1910 г. К. С. Петров-Водкин. Жертвоприношение Авеля. 1910 г.

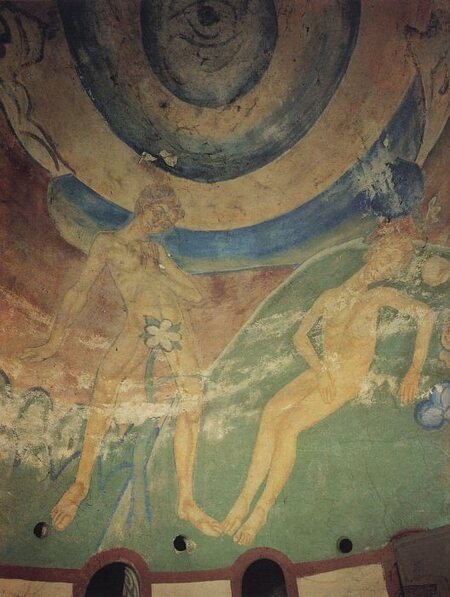

К. С. Петров-Водкин. Эскиз с натурщиком для росписи в Крестоводвиженском храме. 1910 г. К. С. Петров-Водкин. Роспись в Крестовоздвиженской церкви. 1911 г.

Андрей Рублев. Иконы Звенигородского чина: «Архангел Михаил», «Христос Вседержитель» и «Апостол Павел». Ок. 1410–1415 гг.

К. С. Петров-Водкин. Благовещение. 1913 г.

К. С. Петров-Водкин. Благовещение. 1913 г.

К. С. Петров-Водкин. Эскизы витража для Троицкого собора города Сумы. 1915 г.

Библейские мотивы

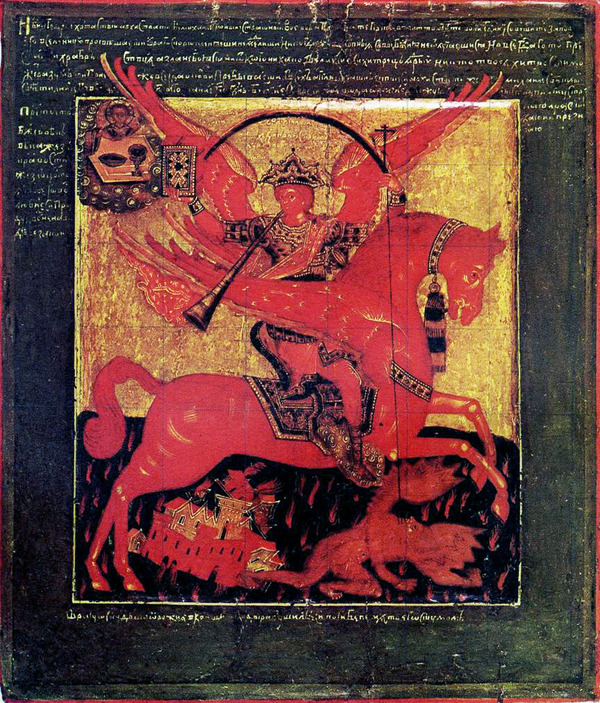

Неизвестный автор. Икона «Чудо Георгия о змие». Вторая пол. XV в. Неизвестный автор. Икона «Архистратиг Михаил — воевода». Первая пол. XVII в.

К. С. Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912 г.

К. С. Петров-Водкин. Фантазия. 1925 г.

Самая знаменитая работа Петрова-Водкина, Купание красного коня, написанная до революции, но ставшая пророческой. Композиция явно вдохновлена иконой Святой Георгий Победоносец (или Борис и Глеб на конях): юноша на красном коне в центре, два других коня по бокам, криволинейный берег создаёт «сферическую» перспективу, как в иконах, где пространство не реалистично, а символично. Красный конь — апокалиптический символ (Откровение Иоанна: «конь рыжий, и сидящему на нём дано взять мир с земли»). Юноша — невинный, почти ангелоподобный, как отрок в иконописных сюжетах. Вода — мотив крещения или очищения. Позже художник также возвращается к образу красного коня в картине Фантазия.

Неизвестный автор. Богоматерь Умиление. XV в. Неизвестный автор. Ярославская Оранта. XI–XIII вв.

К. С. Петров-Водкин. Богоматерь Умиление злых сердец. 1914–1915 гг.

Богоматерь Умиление злых сердец оназванием отсылает к иконографическому типу Богоматерь Умиление (Елеуса), однако поза Богоматери на картине с поднятыми в молении руками отсылает к другому типу — Оранта. Взгляд вверх — классическая иконописная поза скорби и предстательства. Вокруг головы можно заметить полупрозрачный нимб, а на фоне сюжет распятия. Это одна из самых «чистых» икон у Петрова-Водкина, где он почти буквально воспроизводит канон, но перерабатывает его в модернистской манере. Картина написана в годы Первой мировой — Богоматерь умоляет о милости к «злым сердцам» человечества.

Дионисий. Богоматерь Одигитрия. 1482 г. Неизвестный автор. Деисусная икона Богородицы. Первая пол. XV в.

Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна. 1512—1513

К. С. Петров-Водкин. Богоматерь с младенцем. 1922 г.

Композиция Богоматери с младенцем отсылает скорее к типам Одигитрия, изображающий Богородицу указывающую на Иисуса, и Агиосоритиссу, показывающая Богоматерь в повороте три четверти с молитвенным жестом рук. Цвета, красный и синий, характерные для иконописного изображения Богоматери. Сине-голубой фон состоит из множества лиц, чем очень напоминает картину Рафаэля Санти «Сикстинская Мадонна».

К. С. Петров-Водкин. 1918 год в Петрограде (Петроградская Мадонна). 1920 г.

На картине «1918 год в Петрограде» («Петроградская Мадонна») изображена простая женщина с ребёнком на руках на балконе которая смотрит прямо на зрителя, что соотносится с Богоматерью Владимирской или Донской. Она крупно, монументально вынесена на передний план, как на иконе; фон — голодный, тревожный Петроград 1918 года (разбитые окна, очередь за хлебом). Женщина в платке — современная Богоматерь, охраняющая новую жизнь среди хаоса Гражданской войны.

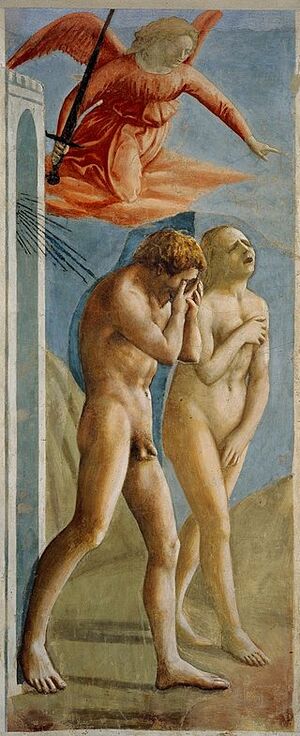

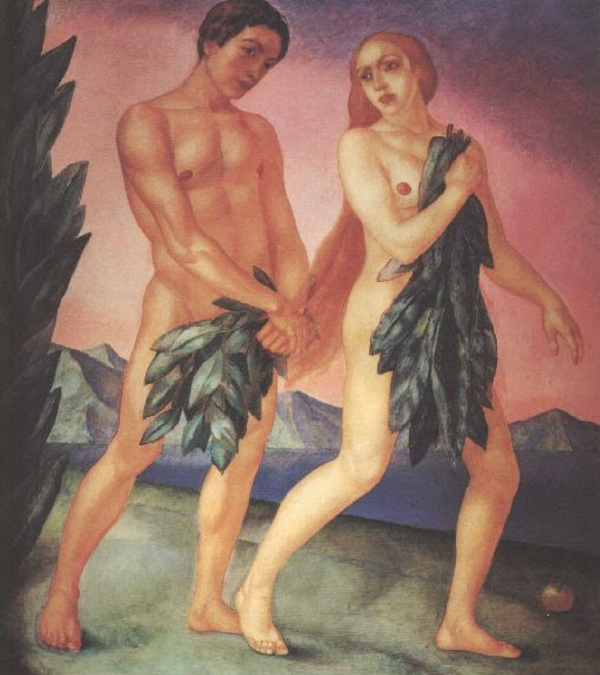

Мазаччо. Изгнание из Рая. 1427 г. К. С. Петров-Водкин. Изгнание из Рая. 1911 г.

Петров-Водкин также обращается к сюжету изгнания Адама и Евы из Рая. Тут способ изображения больше отсылает к работам Возрождения, в особенности к «Изгнанию из Рая» Мазаччо.

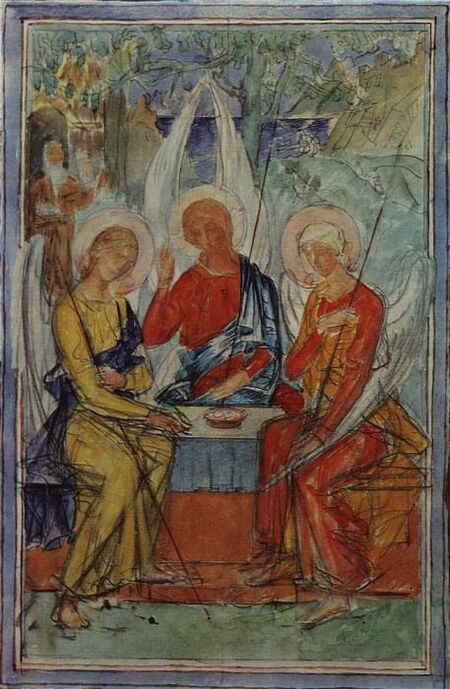

К. С. Петров-Водкин. После боя. 1923 г. Андрей Рублёв. Троица. 1412 г. или 20-е гг. XV в.

Картина Кузьмы Петрова-Водкина «После боя» построена на прямой отсылке к «Троице» Андрея Рублёва: группа красноармейцев образует почти идеальный круг-овал, в центре которого — символическая «чаша» пустого пространства, как у Рублёва чаша с жертвой; фигуры наклонены друг к другу в акте братской любви и соборности, жесты рук повторяют рублёвских ангелов, а колорит (голубовато-розовые, охристые тона с киноварными акцентами) сохраняет иконную мягкость. Петров-Водкин сознательно переносит величайший образ русского средневекового искусства — символ триединства и жертвенной любви — на красноармейцев, превращая жанровую сцену победы в светскую икону нового революционного братства, где вместо трёх ангелов у жертвенника Авраама — бойцы у «невидимой чаши» общей крови и общей судьбы.

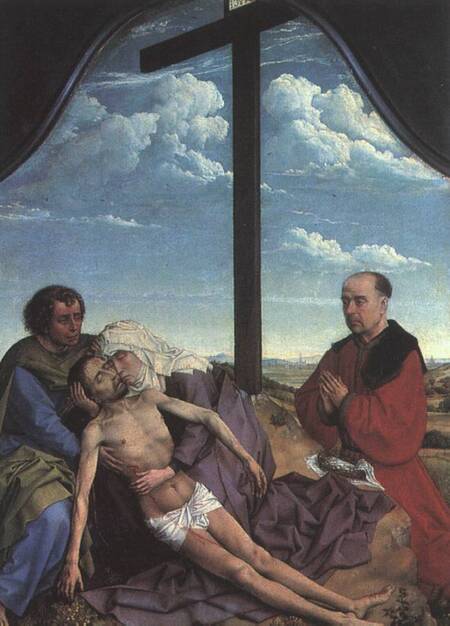

Микеланджело Буонарроти. Пьета. 1499 г. Рогир ван дер Вейден. Пьета. 1450 г.

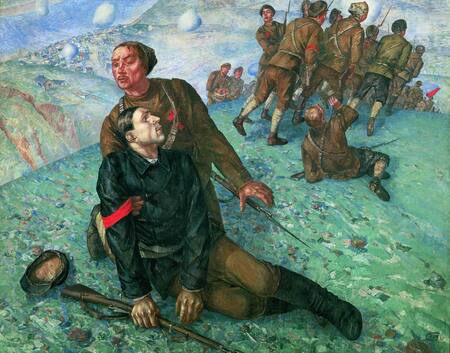

К. С. Петров-Водкин. Смерть комиссара. 1927 г. К. С. Петров-Водкин. Смерть комиссара. 1928 г.

В картине «Смерть комиссара», на которой изображен умирающий комиссар, поддерживаемый красноармейцем, прослеживается параллель с сюжетом Оплакиваниея Христа, также известным как Пьета. Комиссар — новый Христос-мученик, отдающий жизнь за народ.

Влияние иконописи на стиль

Даже в работах, в которых не прослеживается прямых или косвенных отсылок на библейские сюжеты, присутствует влияние иконописных канонов.

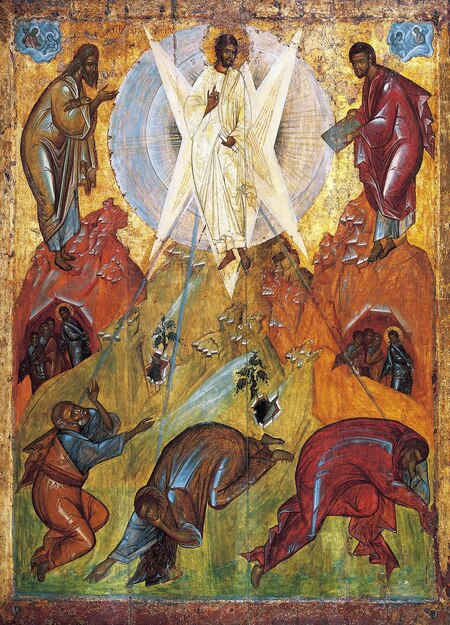

Феофан Грек. Преображение. Ок. 1403 Неизвестный автор. Преображение Господне. XV в.

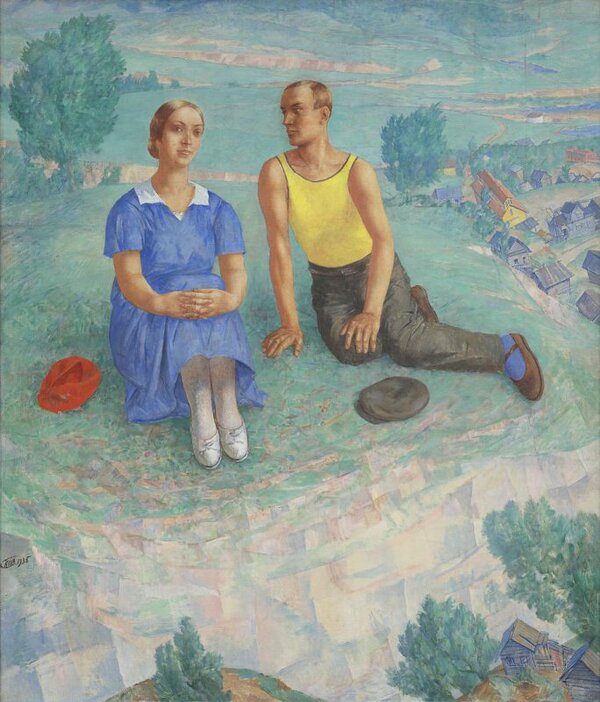

К. С. Петров-Водкин. Полдень. 1917 г.

К. С. Петров-Водкин. Первые шаги. 1925 г. К. С. Петров-Водкин. Весна. 1935 г.

В особенности это заметно по способу построению перспективы. В иконах вместо линейной перспективы, которая представляет из себя то, как видит пространство человеческий глаз, используется обратная, в которой элементы на заднем плане изображаются более крупно. Такой способ помогает акцентировать внимание на символах и образах, а не на реалистичности изображения. Петров-Водкин изобрел свою, сферическую перспективу, при которой зритель как будто смотрит на сцену с большой высоты, что создает ощущение планетарного масштаба. При этом как и в иконах предметы на заднем плане становятся ближе к зрителю.

К. С. Петров-Водкин. Девушки на Волге. 1915 г.

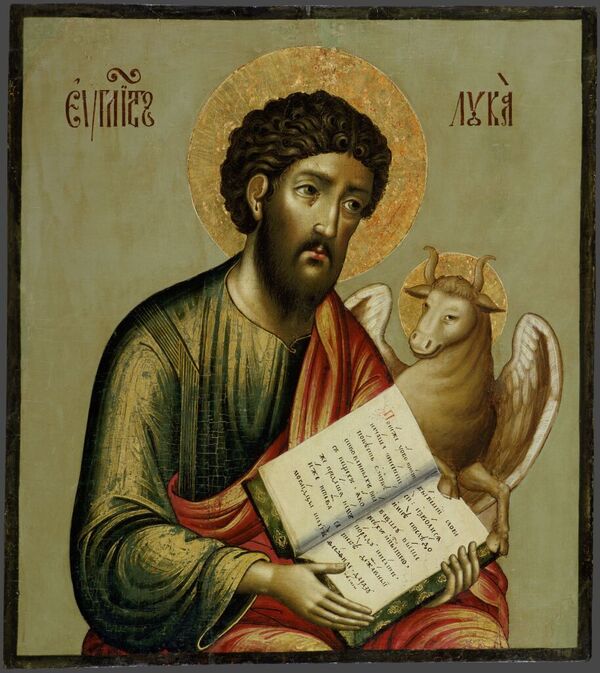

Неизвестный автор. Архангел Гавриил (Ангел Златые Власы). 30–90-е годы XII века Неизвестный автор. Евангелист Лука. Ок. 1689 г.

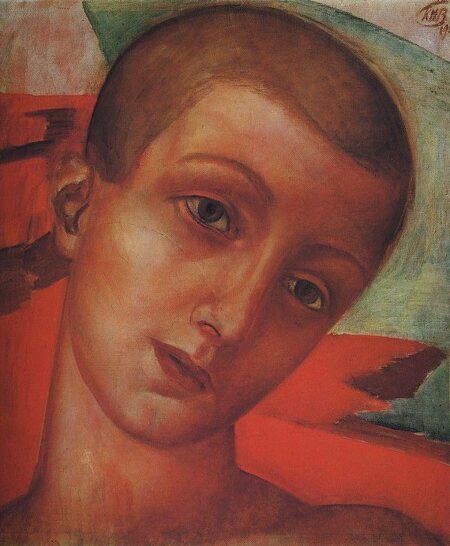

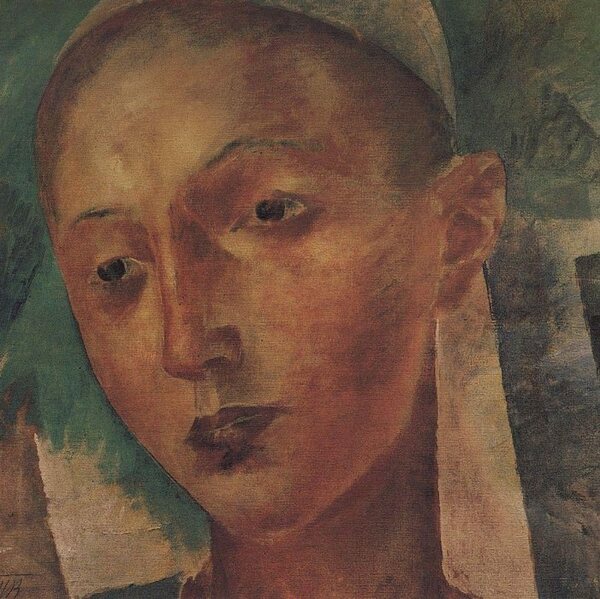

К. С. Петров-Водкин. Голова юноши. 1910 К. С. Петров-Водкин. Мальчик-узбек. 1921

Также влияние можно заметить в способе написания людей и цветах. Лица с мягкими переходами, часто с миндалевидными глазами и прямыми носами. Художник также использует локальные чистые заливки цветом, и основными цветами становятся красный, синий и желтый.

Вывод

Творчество Кузьмы Петрова-Водкина представляет собой уникальный в истории мирового искусства случай сознательного и последовательного переноса языка древнерусской иконописи в светскую живопись XX века. Художник не просто заимствовал отдельные приёмы (сферическую перспективу, плоскостной локальный цвет, санкыри и оживки, фронтальность фигур), а создал целостную систему «неоиконописи», в которой библейские архетипы — Христос, Богоматерь, Троица, Страстной цикл — стали матрицей для осмысления революционной эпохи. Революция предстаёт у него как новое священное событие: грехопадение старого мира, жертва ради других и надежда на воскрешение. Тем самым Петров-Водкин преодолел разрыв между религиозным и революционным сознанием, сохранив духовную вертикаль в эпоху её официального разрушения и возвысив простого человека — мать, красноармейца, рабочего — до уровня вечного сакрального образа. В результате он стал одновременно последним великим иконописцем допетровской Руси и первым мифотворцем советской цивилизации, чьи «светские иконы» продолжают воздействовать на зрителя с силой подлинно религиозного искусства.

Христолюбова Т. П. Библейские мотивы в творчестве К. С. Петрова-водкина: сакральное и обыденное // Cyberleninka [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bibleyskie-motivy-v-tvorchestve-k-s-petrova-vodkina-sakralnoe-i-obydennoe/viewer (дата обращения: 17.11.25)

Кузьма Петров-Водкин // Культура РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.culture.ru/persons/12165/kuzma-petrov-vodkin (дата обращения: 17.11.25)

Неизвестный Петров-Водкин // Культура РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.culture.ru/materials/253813/neizvestnyi-petrov-vodkin (дата обращения: 17.11.25)

Обратная перспектива // Культура РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/obratnaya-perspektiva/ (дата обращения: 17.11.25)

Петров-Водкин К. С. Пространство Эвклида. — 1930

Адаскина Н. Л. К. С. Петров-Водкин. Жизнь и творчество. — 2014

«Благовещение» К. С. Петрова-Водкин из Морского собора в Кронштадте. (Новые находки) // Новости Радищевского музея [Электронный ресурс]. URL: https://radmuseumart.ru/projects/169/639/ (дата обращения: 17.11.25)

https://gallerix.ru/album/Petrov-Vodkin (дата обращения: 17.11.25)

https://zelomi.ru/journalloshad (дата обращения: 17.11.25)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Чудо-Георгия-о-Змие-(икона).jpg (дата обращения: 17.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославская_Оранта#/media/Файл: Oranta.jpg (дата обращения: 17.11.25)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/9274 (дата обращения: 17.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Агиосоритисса#/media/Файл: Deisusnaya_ikona_Tver.jpg (дата обращения: 17.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Одигитрия_%28Дионисий%29#/media/Файл: Dionisy_-Богоматерь_Одигитрия-_Google_Art_Project.jpg (дата обращения: 17.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сикстинская_мадонна#/media/Файл: RAFAEL_-Madonna_Sixtina(Gemäldegalerie_Alter_Meister, _Dresden, _1513-14._Óleo_sobre_lienzo, _265_x_196_cm)FXD.jpg (дата обращения: 17.11.25)

https://muzei-mira.com/kartini_italia/2172-izgnanie-iz-raya-mazachcho-freska.html (дата обращения: 17.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пьета#/media/Файл: Van-der-Weyden-Pieta.jpg (дата обращения: 17.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пьета#/media/Файл: Michelangelo’s_Pieta_5450_cropncleaned_edit.jpg (дата обращения: 17.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Троица_%28икона_Рублёва%29#/media/Файл: Andrey_Rublev_-_Св.Троица-_Google_Art_Project.jpg (дата обращения: 17.11.25)

https://messie-anatol.livejournal.com/574074.html (дата обращения: 17.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Преображение_Господне#/media/Файл: Preobrazhenie.jpg (дата обращения: 17.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Преображение_Господне#/media/Файл: Transfiguration_by_Feofan_Grek_from_Spaso-Preobrazhensky_Cathedral_in_Pereslavl-Zalessky_(15th_c, _Tretyakov_gallery).jpeg (дата обращения: 17.11.25)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/47830 (дата обращения: 17.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ангел_Златые_Власы#/media/Файл: Unknow_-The_Angel_with_Golden_Hair-_Google_Art_Project.jpg (дата обращения: 17.11.25)

https://dzen.ru/a/ZdiP21o4KDs2QW6O?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 17.11.25)