Фаворский и духовная типографика: религиозный текст, шрифт и образ

Рубрикатор

1. Концепция 2. Теоретические основания: книга, шрифт и «духовное пространство» у Фаворского 2.1 Теория книги и композиции 2.2 Шрифт как пластическая форма 3. Библейский цикл: от «Фамари» к «Книге Руфь» 4. Фаворский и Павел Флоренский: диалог художника и богослова 5. Наследие духовной типографики Фаворского в советской культуре книги 6. Заключение 7. Источники

Концепция

Духовная типографика Владимира Фаворского формируется на пересечении нескольких полей — православной библейской традиции, философско-богословской мысли начала XX века и авторской теории книги как целостного художественного организма. Фаворский принадлежит к числу тех художников, для кого книга становится не просто носителем текста, а особой пространственно-временной структурой, в которой шрифт, изображение, формат и белое поле связаны общим законом композиции. В своих теоретических текстах он говорит о «пространстве листа» и подчёркивает, что любая линия, от контура фигуры до очертания буквы, должна быть включена в единую систему, задающую способ видения и переживания изображённого мира.

Эта установка особенно последовательно проявляется в религиозных и религиозно-философских проектах Фаворского.

В них художник работает с текстами, которые уже обладают статусом «священных» или близких к богословскому дискурсу, и именно поэтому типографический слой книги не может быть нейтральным. В оформлении библейских книг и сочинений Павла Флоренского шрифт, гравюра и полоса набора превращаются в своего рода визуальную экзегезу: композиция листа не просто сопровождает текст, а интерпретирует его смысл, выявляя скрытые ассоциации между образом, словом и ритмом чтения. В этом смысле духовная типографика у Фаворского — не синоним «религиозной иллюстрации», а особый способ организации страницы, в котором материальная структура книги подстраивается под идею духовного пространства.

Исторический контекст усиливает значимость такого подхода. В первые десятилетия советской власти религиозная книга оказывается в маргинальной зоне, но именно в этот период выходят издания, где Фаворский обращается к библейским сюжетам и современному богословию. Одним из ключевых проектов становится «Книга Руфь» в переводе Абрама Эфроса (Москва, М. и С. Сабашниковы, 1925), оформленная Фаворским серией ксилографий и цельным типографским ансамблем. В этом издании религиозный текст соединяется с новым пониманием книги как художественной конструкции: мотивы поля, колосьев, пути, дерева и человеческой фигуры организуют не только иллюстративный ряд, но и общее визуальное «поле» издания, включая обложку, фронтиспис и внутреннюю полосу.

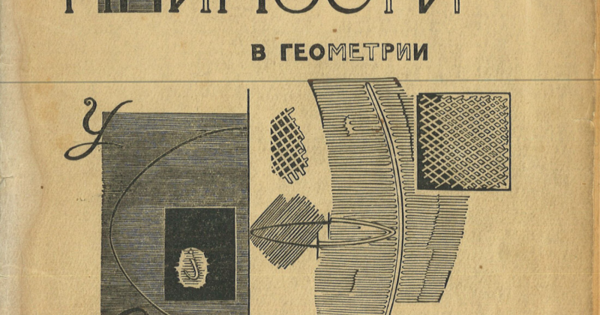

Параллельную линию составляет сотрудничество Фаворского с Павлом Флоренским. Обложка к книге «Мнимости в геометрии» (1922, издательство «Поморье») занимает особое место в истории русского книжного искусства: Флоренский настолько высоко оценил эту работу, что снабдил её отдельным текстом «Пояснение к обложке» («Мнимости в геометрии», Москва, «Поморье», 1922), где подробно комментирует замысел художника и связывает композицию с собственной интерпретацией «мнимых» величин в геометрии и метафизике. В этом случае духовная типографика проявляется не через буквальное изображение сакральных сюжетов, а через абстрактную структуру обложки, которая выражает идею двуплановости реальности, соприсутствия видимого и невидимого. Сама возможность такого диалога между богословом и художником показывает, что для их круга книга мыслится как пространство, где форма способна не только «украшать» текст, но и нести часть догматического и философского содержания.

Библейский цикл и работа с философскими текстами образуют единое поле, внутри которого Фаворский вырабатывает устойчивые приёмы духовной типографики.

В оформлении трагедии «Фамарь» Андрея Глобы, в «Книге Руфь», в обложке «Мнимостей в геометрии» и связанных с нею проектах возникает особый тип отношения к странице: она перестаёт быть плоскостью, заполняемой набором, и превращается в «иконное» пространство, где каждая деталь подчинена смысловой иерархии. Исследователи подчёркивают, что Фаворский, в отличие от многих авангардных графиков той эпохи, избегает чисто плакатной агрессивности и конструктивистского разрыва формы, предпочитая структурную строгость и внутреннюю собранность композиции, связанную с традицией иконописи и русской религиозной философии.

Гипотеза исследования заключается в том, что в религиозных и религиозно-философских книгах, созданных Фаворским в 1920–1930-е годы, формируется целостная модель духовной типографики, в которой пространство книги строится по аналогии с сакральным пространством: шрифт, изображение и белое поле действуют как взаимосвязанные элементы визуальной теологии. Предполагается, что анализ библейского цикла. В работе планируется проследить, как его теоретические представления о книге, шрифте и «пространстве листа» реализуются в религиозных изданиях, как в этих проектах складываются формальные признаки духовной типографики и каким образом эта модель влияет на последующую культуру книжного оформления.

Теоретические основания: книга, шрифт и «духовное пространство» у Фаворского

Теория книги и композиции

Голицын Илларион Владимирович, «В. А. Фаворский за работой». 1961. Бумага, линогравюра, 51,8×60 см (лист)

В центре теории книги у Владимира Фаворского стоит понятие композиции как способа придания целостности. В лекциях и статьях он определяет композицию как образ целостной реальности, сжатой во времени и воспринимаемой через пространство; композиционное изображение, по его мысли, есть прежде всего изображение пространства. Книга в этом смысле выступает частным, но показательным случаем композиционного мышления. Фаворский настаивает, что книга — это единый организм, где формат, поля, полоса набора, иллюстрация и переплёт связаны общим законом, а не набор технических уровней оформления. Он говорит о «пространстве листа»: края страницы задают координаты, лист воспринимается как активное поле, на котором любые точки, линии и пятна, включая буквы, участвуют в построении целого.

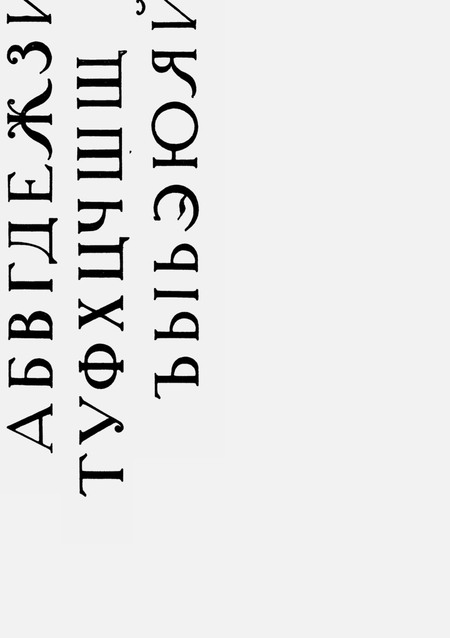

Владимир Фаворский. Русский алфавит. 1948

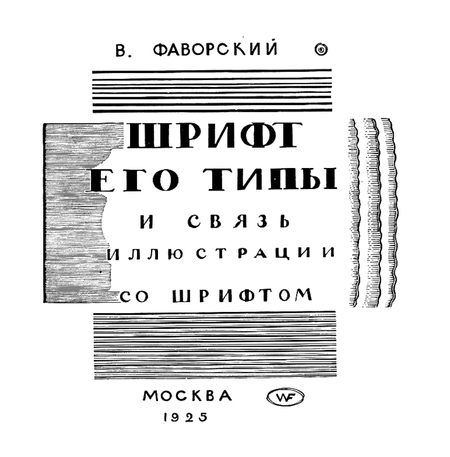

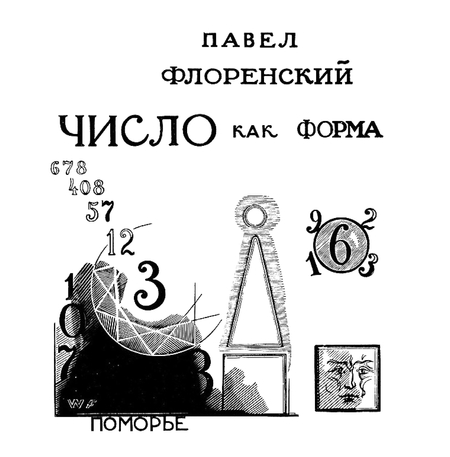

1. В. Фаворский. «Шрифт, его типы и связь иллюстрации со шрифтом». Обложка. 1925. Ксилография. 2. П. Флоренский. «Число как форма». Обложка. 1926. Ксилография.

Эта идея напрямую связана с его представлением о шрифте как пластической форме. В статье «О графике как об основе книжного искусства» Фаворский описывает шрифт через категорию пятна: форма букв, их насыщенность и контраст чёрного и белого определяют пространственное действие текста на полосе. Шрифт не может быть случайно выбранным наборным материалом; его рисунок должен соответствовать характеру иллюстраций и общему «тону» книги. Отсюда возникает требование стилистического соответствия шрифта и изображения, о котором пишут исследователи его наследия: именно в книге, по мысли Фаворского, наиболее полно проявляется взаимосвязь графической формы, слова и пространства.

Шрифт как пластическая форма

Если в понятии «пространства листа» у Фаворского главный герой — сам лист как активное поле, то следующим шагом становится буквенная форма, которая входит в это поле на правах самостоятельного изображения. Логика проста: раз каждая линия и пятно на листе участвуют в построении целого, то и шрифт должен рассматриваться не как нейтральный носитель текста, а как пластическая фигура, подчинённая общему закону композиции. Именно так Фаворский подходит к шрифту в главе «О шрифте» статьи «О графике как об основе книжного искусства».

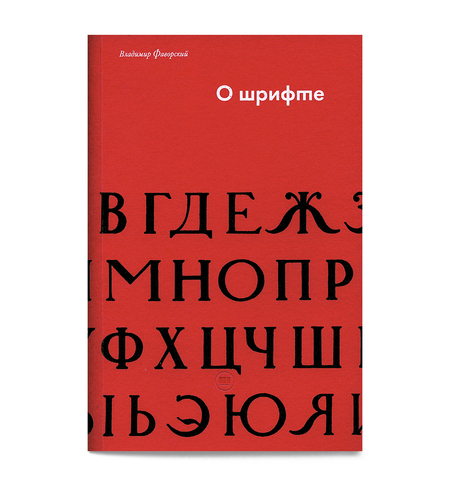

Современная книга «Владимир Фаворский. О шрифте» (Schrift Publishers / Art. Lebedev, 3-е издание)

В этом тексте он выстраивает собственную классификацию шрифтов, связывая тип начертания с типом изображения и характером книги: одни шрифты тяготеют к линейному, контурному рисунку, другие — к живописным массам, третьи — к архитектурной чёткости. Отсюда вытекает требование стилистического согласия: рисунок шрифта обязан соответствовать и изображению, и общему тону книги, иначе композиционная целостность разрушается.

Пушкин, А. С. Маленькие трагедии, В. Фаворский. Государственное издательство художественной литературы, 1961.

1. Робер де ла Сизеран. «Маски и лица». Обложка. 1923. Ксилография 2. «Лицей» к юбилейному трехтомному собранию сочинений А. С. Пушкина. 1948. Ксилография

Особую роль в этом контексте играет опыт гравированного акцидентного шрифта. Фаворский последовательно вырабатывает собственный тип букв, вырезанных в дереве и рассчитанных на совместное существование с ксилографией — прежде всего на титульных листах и обложках книг и журналов. Эти шрифтовые решения строятся на тонкой работе чёрного и белого, вариативности силуэтов и ритма, благодаря чему шрифт приобретает узнаваемый характер и оказывается способным передавать сложность воспринимаемого пространства. В подобных титульных композициях буква буквально создаётся в том же материале, что и изображение, и входит в общую графическую ткань листа. Шрифт в этом понимании перестаёт обслуживать текст и вместе с ксилографией участвует в формировании образа книги как целостного пространства — на этой основе в дальнейшем можно говорить о специфике духовной типографики Фаворского в религиозных изданиях.

Библейский цикл: от «Фамари» к «Книге Руфь»

Андрей Глоба, «Фамарь», Трагедия, В. Фаворский, 1923, Государственное издательство

Библейские сюжеты образуют в творчестве Владимира Фаворского самостоятельную линию, на которой особенно заметно его стремление к духовно нагруженной книге. В 1920-е годы здесь ключевыми становятся два проекта: оформление трагедии Андрея Глобы «Фамарь» (Госиздат, 1923) и библейской «Книги Руфь» в переводе Абрама Эфроса (издательство М. и С. Сабашниковых, 1925). Эти издания постоянно фигурируют в перечнях важнейших книжных работ Фаворского и рассматриваются исследователями как один из лучших его ранних циклов.

В. Фаворский. «Фамарь». Иллюстрация, 1922. Ксилография.

Оформление «Фамари» становится для художника первым развернутым опытом работы с ветхозаветным сюжетом в современной литературной интерпретации. Трагедия Глобы издаётся в 1923 году в Государственном издательстве и сопровождается серией гравюр Фаворского: в описаниях книги отмечаются четыре полосные иллюстрации, четыре заставки и пять концовок, а также издательская иллюстрированная обложка. В последующих публикациях о композиции Фаворский сам приводит фронтиспис к «Фамари» как пример конструктивно цельного листа: сцена выстраивается как плотный фриз, в котором фигуры и архитектура подчинены единому ритму и работают на выражение трагического напряжения. Уже здесь заметно, что художник мыслит иллюстрации не как отдельные картинки, а как элементы продуманной драматургии книги: гравюры задают тон и ритм чтения, задают пространство, в котором разворачивается библейская история.

Книга Руфь, 1925; 26×20,2 см. Иллюстрации и обложка — В. Фаворский

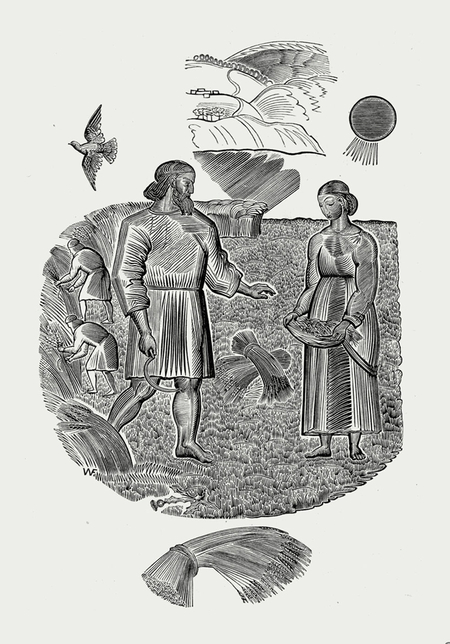

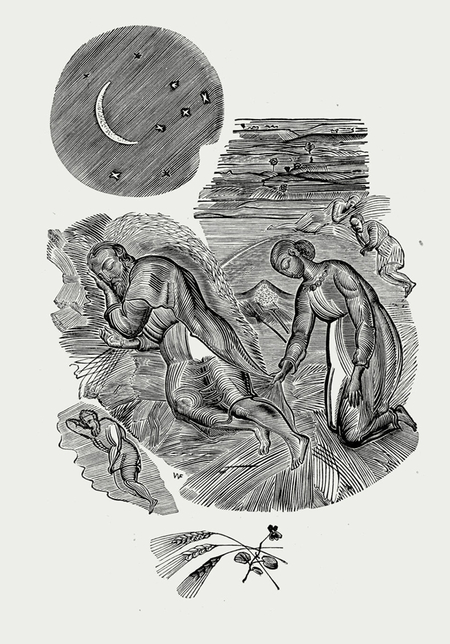

В. Фаворский. «Книга Руфь». Иллюстрации, 1925. Ксилография.

Через два года библейский цикл получает новое развитие в «Книге Руфь». Из каталожных описаний известно, что издание Сабашниковых включает около сорока страниц и цикл ксилографий Фаворского: иллюстрированную обложку, пять полноформатных и несколько малых гравюр внутри текста. Перевод Эфроса трактует книгу как историю верности, милосердия и преодоления социальных и национальных границ, что прямо отмечается в аннотациях. В визуальном ряду этому соответствует переход от острой драматургии «Фамари» к более собранному, пасторальному настроению: мотивы поля, колосьев, дороги и дерева связывают обложку, фронтиспис и внутренние листы в единую тему.

Переход от «Фамари» к «Книге Руфь» можно рассматривать как движение от драматической, почти театральной трактовки ветхозаветного сюжета к более медитативному, собранному, «пасторальному» прочтению библейской истории. В композиции и ритме книги это выражается в смене акцентов: если в «Фамари» гравюры работают прежде всего на выражение кульминационных моментов драмы, то в «Книге Руфь» они всё больше участвуют в построении особого, спокойного пространства книги, где чтение и созерцание оказываются неразделимыми. На этом фоне библейский цикл Фаворского оказывается не только содержательно, но и формально важным: именно эти работы готовят почву для более точного разговора о том, как складывается его духовная типографика и какие приёмы будут затем переосмыслены в религиозных и философских изданиях 1920-х годов.

Фаворский и Павел Флоренский: диалог художника и богослова

ВХУТЕМАС и «Мнимости в геометрии»

1. Фаворский В. А., Москва, Иллюстрация к книге Г. Шторма «Труды и дни Михайло Ломоносова», 1932 2. Фаворский В. А., Москва, Иллюстрация к рассказу Б. Пильняка «Петр I», 1932

Связь Фаворского и Флоренского в 1920-е годы разворачивается не только вокруг одной книги, но внутри общего институционального и теоретического поля ВХУТЕМАСа. В 1923 году Фаворский становится ректором мастерских и одновременно ведёт одну из самых популярных специализаций — книжно-ксилографическую: студенты учатся разрабатывать макет книги, работать с ручным набором, версткой, гравировкой, изучают историю типографики и слушают его курс по теории композиции. В те же годы во ВХУТЕМАС приглашают Павла Флоренского: его лекции по истории и философии искусства, посвящённые прежде всего проблеме художественного пространства и средневековому искусству, читаются в 1921–1924 годах и впоследствии лягут в основу книги «История и философия искусства». Оба работают с одной и той же аудиторией и вокруг одних и тех же ключевых тем.

В. А. Фаворский. Обложка книги П. А. Флоренского «Мнимости в геометрии». Ксилография. Изд. «Поморье». Москва, 1922.

На этом фоне книга Флоренского «Мнимости в геометрии. Расширение области двухмерных образов геометрии» (Москва, издательство «Поморье», 1922) с обложкой Фаворского выглядит не случайным эпизодом, а продолжением общего разговора о пространстве. В первом издании книги за основным текстом следуют «Примечания» и небольшой, но концептуально важный раздел «Пояснение к обложке», где Флоренский комментирует именно гравюру Фаворского.

Полосы книги П. А. Флоренского «Мнимости в геометрии». Ксилография. Изд. «Поморье». Москва, 1922.

Здесь философ описывает, как рисунок и надпись организуют плоскость, как надпись задаёт «границы» плоскости и вместе с изображением превращает её в особый тип пространства, в котором сталкиваются видимое и невидимое, реальное и «мнимое». Флоренский включил это «Пояснение к обложке» прямо в книгу, для которой Фаворский создавал гравюру, и тем самым наделил обложку статутом органической части философского текста, а не декоративного приложения.

Книга как духовное пространство

В контексте диалога Фаворского и Флоренского книга может рассматриваться как особый тип духовного пространства, но это пространство выстраивается не отвлечённо, а через очень конкретные параметры книжной формы. Исследователи художественных пространств Фаворского отмечают, что для него «отношение вещи и пространства» — «святая святых искусства», а рамка или контур задают границы малого мира, внутри которого предметы и среда больше не разделены.

Андрей Глоба, «Фамарь», Трагедия, В. Фаворский, 1923, Государственное издательство

В книге эту роль рамки берут на себя обложка, формат и разворот: именно последовательность страниц, чередование плотных и пустых листов, размещение текста и изображений создают замкнутое пространство, в котором читатель оказывается как бы внутри другого мира. Духовный характер такого пространства определяется не тем, что текст «о Боге», а тем, что сама структура книги настраивает восприятие на опыт собранности, внутренней глубины и перехода от внешнего к внутреннему.

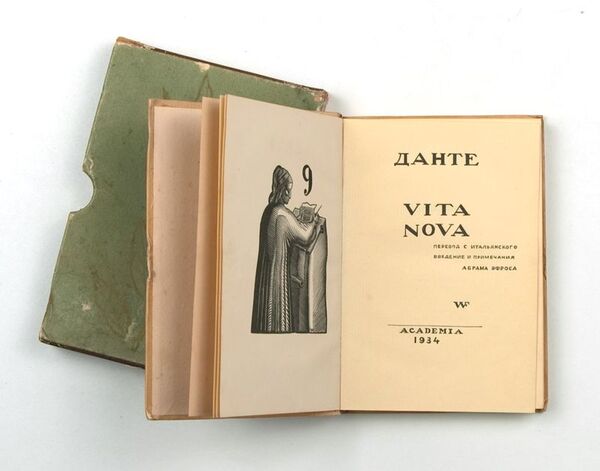

Данте. Абрама Эфроса. Academia, 1934; 15×10 см. Оформление и иллюстрации В. А. Фаворского.

В таком ракурсе духовная типографика Фаворского может быть понята как конструирование книги не только как эстетически цельного, но и как духовно ориентированного пространства: через формат, разверстку, шрифт и ритмику иллюстраций он проектирует для читателя траекторию внутреннего движения — от внешнего восприятия к опыту созерцания, который Флоренский связывает с «горним» измерением художественного образа.

Наследие духовной типографики Фаворского в советской культуре книги

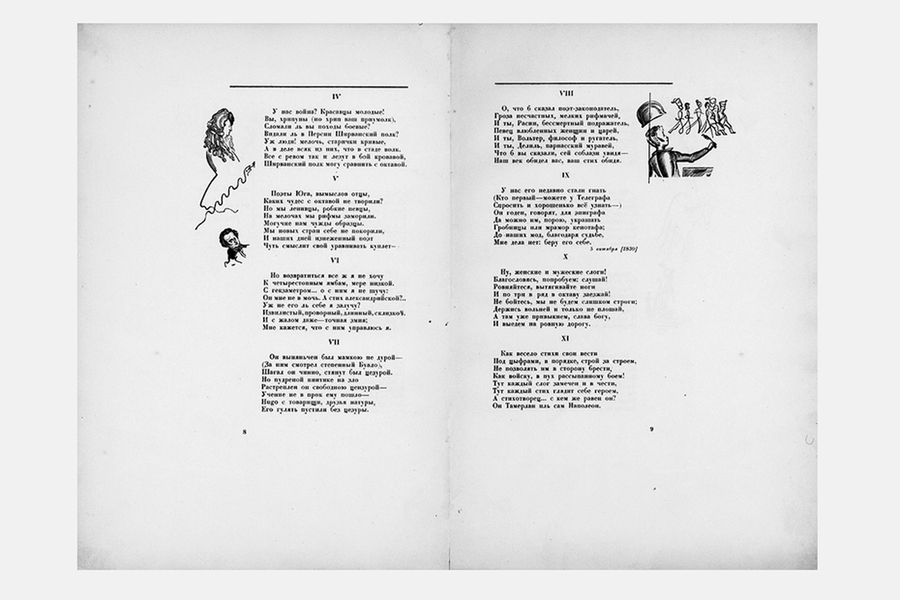

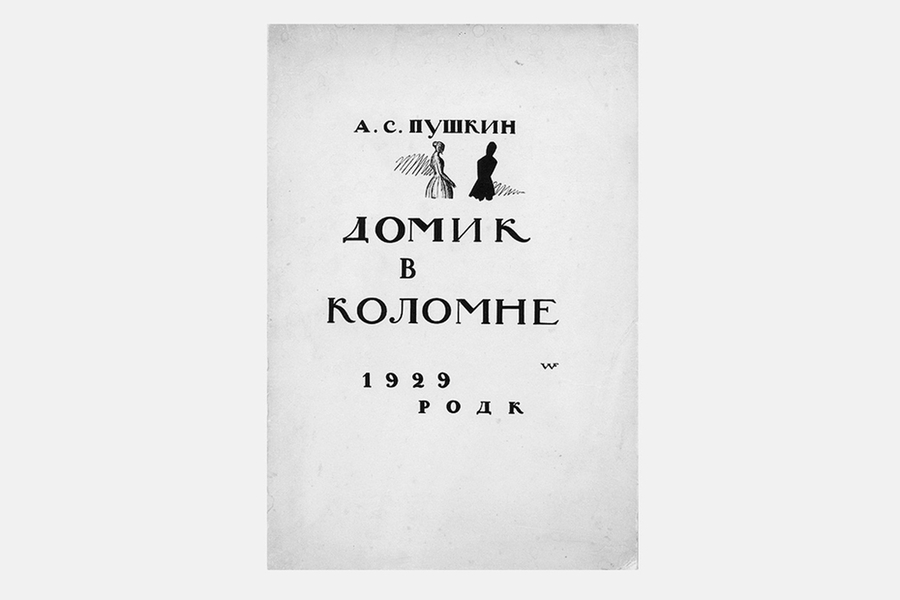

А. Пушкин. «Домик в Коломне». Разворот. 1922–1929. Ксилография.

Вокруг Фаворского сложилась не просто группа учеников, а устойчивая педагогическая и художественная система, прошедшая через ВХУТЕМАС и Московский полиграфический институт. В неё входили художники разных темпераментов, но объединяло их именно композиционное мышление.

«Слово о полку Игореве». Заглавие для переплёта. 1938. Ксилография.

Внутри советской культуры книги эта система закрепилась прежде всего через крупные издания классики, которые стали каноном книжной графики: «Книга Руфь» (1925), «Слово о полку Игореве» (издание 1950-х годов) и «Маленькие трагедии» Пушкина (1961). Эти книги регулярно фигурируют в музейных экспозициях и обзорных публикациях как образцовые примеры синтеза текста, гравюры и типографики.

Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. — Москва, 1988

После смерти художника его теория книги была институционализирована и в буквальном смысле «канонизирована». В 1988 году выходит объёмный сборник «Литературно-теоретическое наследие», где публикуется большая часть его статей, заметок и выступлений о композиции и книжном искусстве. Для нескольких поколений художников и дизайнеров этот том становится учебником по мысли о книге: здесь формулируется представление о стиле как отношении предмета к пространству, о книге как «инструменте для чтения», о необходимости единства шрифта, изображения и формата. Параллельно в профессиональной литературе закрепляется термин «школа Фаворского», который описывает не только круг его непосредственных учеников, но и более широкий пласт советской книжной графики, опирающейся на эти принципы.

Заключение

Типографика Фаворского выстраивается как особый способ обращения с книгой: как с цельным пространством, где все работает на раскрытие внутреннего, часто духовного смысла. На библейском материале («Фамарь», «Книга Руфь») и в диалоге с Флоренским («Мнимости в геометрии») видно, как типографические решения становятся формой интерпретации текста, а не украшением. Его подход закрепился в педагогике и практике книжной графики, поэтому сегодня можно говорить о наследииФаворского не только как о частном эпизоде 20 века, а как об устойчивой модели «собранной» книги.

Список источников

Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие / В. А. Фаворский; подгот. текста и науч. аппарата Д. Д. Чебановой. — М.: Советский художник, 1988. — 588 с.

Книга Руфь / пер. с древнееврейск. А. Эфрос; грав. на дереве В. А. Фаворского. — М.: М. и С. Сабашниковы, 1925. — 42, [2] с.: ил.

Florenskij P. A. Mnimosti v geometrii. Rasshirenie oblasti dvuchmernych obrazov geometrii (Opyt novogo istolkovanija mnimostej). — Moskva: Pomor’e, 1922. — 58 s.

Sokolov K. Father Pavel Florensky and Vladimir Favorsky // The Art Bulletin. — 1989. — Vol. 71, № 3. — P. 441–457.

Фаворский В. А. О графике как об основе книжного искусства // Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. — М.: Советский художник, 1988. — С. 195–243.

Фаворский В. А. Лекции по теории композиции. 1921–1922 гг. // Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. — М.: Советский художник, 1988. — С. 71–194.

Фаворский В. А. О шрифте. — 3-е изд. — М.: МагазинУС (Студия Артемия Лебедева), [б. г.]. — 160 с.

Асоян Ю. Г. Теория художественных пространств В. А. Фаворского и П. А. Флоренского (1920-е годы) // Советское искусствознание. — 1988. — Вып. 23. — С. 115–140.

Герчук Ю. Я. Владимир Фаворский и русская книжная графика XX века // Вопросы искусствознания. — 1994. — № 1. — С. 73–92.

Климов А. К. Заметки о Фаворском // Советское искусствознание. — 1975. — Вып. 15. — С. 112–126.

litfund URL: https://storage09.litfund.ru/images/lots/675/675-076-D9059-1-Y6185913.jpg (дата обращения: 13.11.2025).

typejournal URL: https://typejournal.ru/media/tmp/66f40e19-cf25-11e3-b7be-14dae9b62a82.jpg (дата обращения: 13.11.2025).

typejournal URL: https://typejournal.ru/media/tmp/085d4a7a-d609-11e3-8e48-14dae9b62a82.jpg (дата обращения: 13.11.2025).

typejournal URL: https://typejournal.ru/media/tmp/665331ca-a7c7-11e3-ab1e-14dae9b62a82.jpg (дата обращения: 13.11.2025).

schriftpublishers URL: https://cdn.prod.website-files.com/64a7fbaba8469f04b1e4eee1/64dccfc2eb48dafb563c7b4a_01-cover.png (дата обращения: 13.11.2025).

schriftpublishers URL: https://cdn.prod.website-files.com/64a7fbaba8469f04b1e4eee1/64dccfbdaf46507de4e9b0ac_third_ed_6.png (дата обращения: 13.11.2025).

fantlab URL: https://fantlab.ru/blogarticle76010 (дата обращения: 13.11.2025).

typejournal.ru URL: https://typejournal.ru/media/tmp/4933c687-a976-11e3-9a66-14dae9b62a82.jpg (дата обращения: 13.11.2025).

/permartmuseum URL: https://permartmuseum.com/exhibit/10229 (дата обращения: 13.11.2025).

auction-imperia URL: http://www.auction-imperia.ru/i/booklot/_DSC9049-79.jpg (дата обращения: 16.11.2025).

static.tildacdn URL: https://static.tildacdn.com/tild6238-3862-4165-a633-323931386531/5.jpg (дата обращения: 17.11.2025).

static.tildacdn URL: https://static.tildacdn.com/tild3336-6638-4339-a332-643266373362/6.jpg (дата обращения: 17.11.2025).

rusmuseumvrm URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/engraving/s.gr.-4603/index.php (дата обращения: 13.11.2025).

rusmuseumvrm URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/engraving/s.gr.-15743/index.php (дата обращения: 13.11.2025).

chukokkala URL: https://chukokkala.ru/shop/knigi/proza/florenskij-mnimosti-v-geometrii/ (дата обращения: 13.11.2025).

imwerden URL: https://imwerden.de/pdf/florensky_mnimosti_v_geometrii_1922__ocr.pdf (дата обращения: 13.11.2025).

typejournal URL: https://typejournal.ru/media/tmp/a9a2bc38-a967-11e3-b2d8-14dae9b62a82.jpg (дата обращения: 17.11.2025).

typejournal URL: https://typejournal.ru/media/tmp/aca7f9e8-a967-11e3-b20f-14dae9b62a82.jpg (дата обращения: 17.11.2025).

typejournal URL: https://typejournal.ru/media/tmp/afd335cf-a967-11e3-91bd-14dae9b62a82.jpg (дата обращения: 17.11.2025).

typejournal URL: https://typejournal.ru/media/tmp/1653751c-da9f-11e3-82fc-14dae9b62a82.jpg (дата обращения: 17.11.2025).

tehne.com URL: http://tehne.com/library/favorskiy-v-literaturno-teoreticheskoe-nasledie-moskva-1988 (дата обращения: 17.11.2025).