Эволюция предметно-пространственной среды в немецком экспрессионизме

Концепция визуального исследования

Экспрессионизм как художественное направление, зародившееся в начале XX века в живописи и литературе, провозгласил главной целью искусства не отражение внешней реальности, а экспрессию (выражение) внутреннего, субъективного мира творца, его эмоций, страхов и духовных прозрений. Этот принцип, теоретически обоснованный еще в 1911 году в текстах Вильгельма Воррингера, отстаивавшего право искусства на искажение формы ради передачи напряженного духовного состояния, нашел в кино идеальное воплощение.

Немецкий экспрессионизм — отличительное течение в кинематографе начала XX века, которое сформировалось как реакция режиссёров на трагические события Первой Мировой войны. Люди Германии переживали состояние страха, потерянности, ужаса, надлома в жизненных ориентирах, безысходности от давления политических перемен и экономических кризисов. Это ощущение нашло воплощение в разных формах: так Зигфрид Кракауэр в своей книге «От Калигари до Гитлера» называет фильмы 1920–1924-х годов «уникальным внутренним монологом», обращение немцов к душевным терзаниям в эпоху хаоса и тирании. На закате течения — изображение кризиса переходит из психологического пласта в социальный. Одним из индикаторов этому становится сосредоточенность кадра на деталях, предметах интерьера и их функциях в каждом из фильмов — предметный мир в немецком экспрессионизме проходит эволюцию от выражения индивидуального безумия к становлению инструментом тотального контроля, превращаясь из условного «зеркала» в активную силу, задающую реальность персонажей. Интерьеры и вещи, традиционно выполнявшие роль нейтрального фона или утилитарного антуража, в фильмах немецких экспрессионистов вышли на первый план, став активными проводниками смысла, эмоций и социальной критики.

В этом исследовании мы проследим эволюцию роли вещей и интерьеров в пяти ключевых фильмах немецкого экспрессионизма. Структура работы подчинена логике развития основного тезиса и состоит из трех глав и заключения. Первая глава посвящена анализу интерьера как проекции психики. Вторая исследует вещи как агентов рока и истории. Третья, заключительная глава, рассматривает предметный мир как маркер социального отчуждения и контроля. В заключении подводятся итоги исследования и формулируются общие выводы об эволюционной траектории «тревожной предметности» в немецком экспрессионизме.

Объектом исследования являются фильмы немецкого экспрессионизма 1920-х годов. Предметом — специфика и эволюция визуальной репрезентации интерьеров и предметов в данных фильмах. Материалом для анализа послужили пять ключевых фильмов эпохи, выбранные по хронологическому и тематическому принципу: «Кабинет доктора Калигари» (Роберт Вине, 1920), «Носферату. Симфония ужаса» (Ф. В. Мурнау, 1922), «Кабинет восковых фигур» (Пауль Лени, 1924), «Последний человек» (Ф. В. Мурнау, 1924) и «Метрополис» (Фриц Ланг, 1927).

План исследования

1. Предметы интерьера как проекция психики 2. Предмет и пространство как метафора рока и трагедии исторического опыта 3. Предмет как маркер социального отчуждения и контроля Заключение и выводы

1. Предметы интерьера как проекция психики

«Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине (1920) — один из первых фильмов, отразивших настроение немцев в послевоенное время. Будучи напрямую не связанным сюжетом с реальными историческими событиями, общий характер внутреннего состояния человека выразился в декорациях: гротескно-геометризированные стулья, кровати, двери визуализируют безумие.

Перекошенные дверь и окно. «Кабинет доктора Калигари», реж. Роберт Вине, 1920

Персонажи же взаимодействуют с предметами мебели обыденно, что ставит под сомнение адекватность происходящего (это оправдано, если помнить, что основной сюжет фильма оказывается рассказом психически нездорового человека).

Взаимодействие персонажа с гиперболизированной формой мебели. «Кабинет доктора Калигари», реж. Роберт Вине, 1920

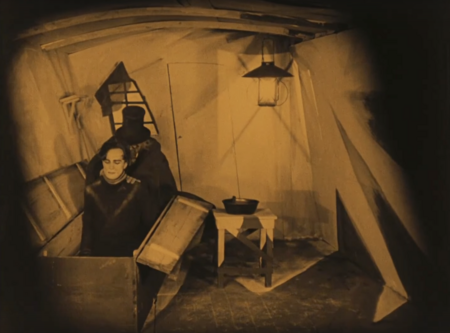

Ключевым предметом и символом заключения тревоги и страха в объекте становится ящик Сомнамбулы Чезаре — своеобразный гроб, служащий не для упокоения души, а сдерживания зла, время от времени выходящего наружу, совершающего преступление, держащего в ужасном трепете город.

Даже форма створок, открывающих ящик имеет форму надлома, молнии, словно появившейся стихийно и резко.

Ящик Сомнамбулы Чезаре. «Кабинет доктора Калигари», реж. Роберт Вине, 1920

Примечательным с точки зрения интерьера можно назвать помещение Психиатрической больницы. Создаётся впечатление, что это — самое визуально-гармоничное место в картине. Симметрия и логичное расположение арок и лестниц, привычная взгляду зрителя мебель, орнамент пола, в котором персонаж буквально «находит своё место» и идеально вписывается в зал в точке схода лучей графики подчёркивают визуальный контраст между тем хаотичным миром, что люди должны были воспринимать как повседневный быт, но который стал к ним враждебным в своих агрессивных формах, и помещением психической больницы, всегда ассоциирующейся с душевным разладом и искаженным восприятием реальности, но здесь ставшей высшей институцией и воплощением визуальной логики.

Зал Психиатрической больницы. «Кабинет доктора Калигари», реж. Роберт Вине, 1920

2. Предмет и пространство как метафора рока и трагедии исторического опыта

Образы готических арок и дверей встречаются и в фильме Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату. Симфония ужаса» (1922). Здесь они становятся «порталами» в мир страха и предвестниками беды. В подобную арку проходит главный герой, отправляясь в замок к графу Орлаку. Через дверь подобной формы проходит и сам Вампир, собираясь напасть на Хуттера. На своём пути Томас останавливается в таверне, где над изголовьем кровати мы встречаем аналогичный по контуру выступ — он невольно вызывает ассоциацию с готическим надгробием.

Арка на пути в замок графа Орлака. Выступ в стене у изголовья кровати в таверне. «Носферату. Симфония ужаса», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1922

«Носферату. Симфония ужаса», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1922

Особым контрастом отличаются сцены, где из окна дома семьи Хуттер видны дома, отведенные под продажу для Носферату. Здесь Эллен находится в типичном интерьере квартиры состоятельной немецкой семьи ХIХ века — светлые обои, избыток деталей, изысканные вазы и картины, и напротив — дома, что видом и формой окон напоминают заброшенное кладбище, тёмная комната, аскетичное убранство.

Контраст между светлой комнатой в доме семьи Хуттер и мрачной комнатой-предзнаменованием. «Носферату. Симфония ужаса», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1922

Эти же дома вблизи кажутся громоздящимися друг над другом и над нами. Мы намеренно видим их через решетку — она же статична и ровна относительно линии горизонта. Это подчеркивает давящий эффект зданий за ней. Всё это передаёт образ запущения, неизвестности. Это — обломки истории, от которых остался только контур зданий и тёмные плоскости окон.

Графический контраст между ровной решеткой и будто-наклонившимися зданиями за ней. «Носферату. Симфония ужаса», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1922

Специфическим, но судьбоносным действующим предметом в фильме оказывается корабль-призрак, который становится проводником ужаса и смерти в город. В момент, когда на корабле не остаётся ни одного живого человека, мы видим кадр, где корабль за счёт света предстаёт черным, затмевающим солнце в ясный день.

Так корабль доставляет в город и смерть как воплощение мифа о Вампире, и смерть, как историческое наследие — крысы, веками переносившими чуму и снова заразившими город.

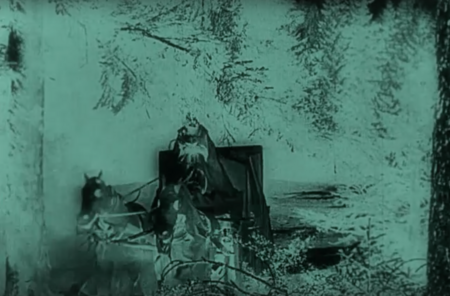

Ещё один отличительный фрагмент встречается до этого — кадры, когда Хуттер попадает в карету, везущую его в замок к графу Облаку — единственные кадры плёнки в негативе в фильме, что показательно подчёркивает контраст и силу «зла» на фоне мира.

Корабль призрак и карета, везущая героя к графу Орлаку в негативе. «Носферату. Симфония ужаса», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1922

Иначе трагический опыт истории предстаёт в фильме «Кабинет восковых фигур» Пауля Лени, 1924. Вещи (восковые фигуры) и стилизованные интерьеры являются не просто декорациями, а главными рассказчиками и двигателями сюжета. Они стирают грань между прошлым и настоящим, живым и неживым, превращая историю в кошмар, материализованный в предметах.

Персоны, запечатлённые в воске — тиранические правители Гарун аль-Рашид, Иван Грозный, и убийца Джек Потрошитель — берутся в кадре крупно, их неподвижный, стеклянный взгляд создает ощущение немого ужаса. Они — свидетели прошлых злодеяний.

«Стеклянный» взгляд восковых фигур. «Кабинет восковых фигур», реж. Пауль Лени, 1924

В «Кабинете восковых фигур» интерьеры в эпизодах выступают как самостоятельные визуальные вселенные, но стоит отметить, что их характер довольно схож. И в эпизоде о Гарун аль-Рашиде, и в эпизоде об Иване Грозном — помещения представляют собой тесные, замкнутые пространства, лишенные логики построения. Они сбивают с толку и в них сложно ориентироваться.

В первом эпизоде лестницы не ведут просто наверх или вниз. Здесь их извилистость, отсутствие прямых линий создает ощущение запутанности, дезориентации и потери контроля.

Лестницы и перещовидные пространства. «Кабинет восковых фигур», реж. Пауль Лени, 1924

В эпизоде об Иване Грозном значимая часть сюжета проходит в помещениях, похожих на катакомбы, темницах для пыток, где варят яд. Если в предыдущем эпизоде «пещерообразные», но мягкие по архитектуре комнаты передавали характер погружения в подсознательное, инстинктивное, потаенное, то здесь почти нет изгибов. Геометрия прямолинейна, углы острые. Это отражает жесткий, негибкий, параноидальный разум самодержца, видящего угрозу на каждом шагу.

Образ лестницы появляется и здесь — это символ неуклонной и суровой власти: прямая линия лестницы не оставляет вариантов для маневра. Это визуальная метафора абсолютного, недемократичного правления, которое не предполагает диалога или отклонения. Есть только один путь — наверх, к царю, или вниз, в темницу. «Шаг» мимо лестницы визуально очерчен как обрыв, неизвестность.

Лестницы в эпизоде об Иване Грозном, «Кабинет восковых фигур», реж. Пауль Лени, 1924

Противопоставление этих двух пространств иллюстрирует то, как экспрессионистский интерьер «Кабинета восковых фигур» отражает разные типологии ужаса и власти: власть как извилистый лабиринт, соблазн, невидимая угроза в первом эпизоде, и власть как прямой удар, параноидальный контроль — во втором. Переживания общества после Первой Мировой войны здесь проходят через призму трагедии исторической.

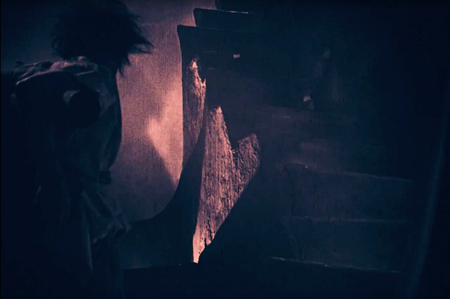

Финальный же эпизод, посвященный фигуре Джека-Потрошителя становится высшей точкой тревоги человеческого сознания и его экспрессионистского воплощения в «Кабинете восковых фигур». Здесь интерьер максимально декоративен. Мы снова встречаем гротескно-геометрические двери, какие уже видели в «Кабинете доктора Калигари», здесь же — чётко-очерченные (нарисованные) тени и их наложение друг на друга. Создаётся впечатление, словно классическая декорация немецкого экспрессионизма была доведена до максимализма настолько, что воспринимать пространство и его границы становится практически невозможно.

Гротескно-геометризированное пространство третьего эпизода. «Кабинет восковых фигур», реж. Пауль Лени, 1924

Благодаря двойной экспозиции ощущение безумного, агрессивного пространства, предвещающего страх и ужас в «Кабинете восковых фигур» становится более глубоким, абстрактным и поглощающим сознание (кадр слева), когда в «Кабинете доктора Калигари» угловатые декорации задавали то же настроение, но с точки зрения окружающей персонажей овеществлённой реальности (кадр справа).

«Кабинет восковых фигур», реж. Пауль Лени, 1924, «Кабинет доктора Калигари», реж. Роберт Вине, 1920

Важно отметить, что отражение трагического опыта в «Кабинете восковых фигур» сюжетно заключено именно в сознании человека — интерьеры и их угнетающий характер появляются только в эпизодах, являющимся историей внутри истории — плодом воображения писателя, получая своё высшее развитие в его сознании в финальном видéнии. Интерьер реальности абстрактен, изолирован от мира, не важен и лишен экспрессионистской декоративности.

Максимум интерьера, что мы видим — стены шатра, герои и восковые фигуры. «Кабинет восковых фигур», реж. Пауль Лени, 1924,

3. Предмет как маркер социального отчуждения и контроля

На этом этапе экспрессионизм переходит от изображения индивидуального безумия к критике социальных систем. Вещи и интерьеры становятся материальным воплощением классового неравенства, механизмом подавления личности и инструментом тотального контроля.

В «Последнем человеке» Фридриха Вильгельма Мурнау, (1924) личная трагедия персонажа раскрывается через его взаимодействие с ключевыми предметами. Эти вещи становятся материальными агентами социальной системы, которые присваивают ему личность, а затем публично ее отнимают.

Первый из предметов — униформа швейцара. В момент её потери кадр охватывает её почти с сакральным трепетом — сначала она видится в слегка-размытой дымке, и затем с плавным приближением камеры подчеркивает её безупречную чистоту и недостижимый блеск — создаётся эффект, словно именно она является источником света в помещении.

«Последний человек», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924

Образ свечения униформы остаётся и подчёркнуто выделяется и в эпизоде праздничного вечера: толпа окружает швейцара, визуально оказывающаяся ярко освещенной, словно источник света — главный герой и его одеяние.

«Последний человек», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924

Визуально-активным архитектурным элементом сюжета через особенности движения камеры становится вращающаяся дверь отеля.

В части кадров камера интегрирована в движение двери. Она парит рядом с швейцаром, отчего создаётся ощущение одушевление вращения двери как социального жернова. Мы смотрим на персонажей её «глазами».

Ракурс из центра вращающейся двери, «Последний человек», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924

Перед самим моментом увольнения персонаж оказывается перед дверью словно в заточении, выглядывая то через правое, то через левое стекло — контраст между светлым статусным миром, в частности — его постом и работой, которых он будет лишён и тьмой, в рамках которой окажется — очерчен освещением и вертикальными балками двери.

«Последний человек», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924

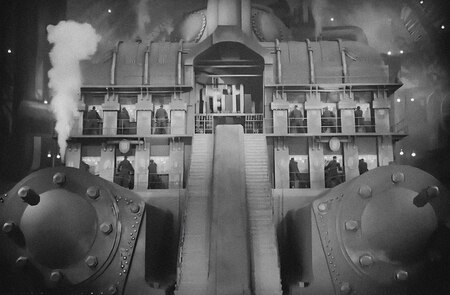

В «Метрополисе» Фрица Ланга (1927) предметно-пространственная среда достигает апогея экспрессионистского образа, переходя из фона в глобальную систему контроля. Здесь — гигантские машины, архитектурные монолиты и технологические артефакты становятся прямым воплощением классовой идеологии. Интерьер не просто окружает человека — он поглощает его, диктуя ритм жизни и подавляя волю.

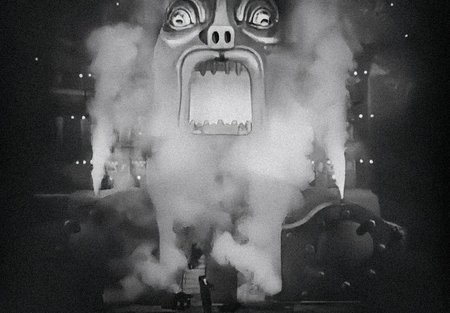

Первый образ здесь — Машина-Молох: предмет воплощается как чудовище и как визуальная метафора капитализма, пожирающего рабочих. Гигантские шестерни, поршни и пасти печей создают интерьер-организм. Машина берётся камерой низкими ракурсами для усиления мощи.

Машина-Молох, «Метрополис», реж. Фриц Ланг, 1927

В кадрах первого посещения Фредером Нижнего мира отчётливо виден горизонтальный контраст между верхней мрачной давящей массой машин и механизмов и ничтожным размером человека. Треугольная геометрия, уже встречавшаяся в предыдущих проанализированных работах, обретает здесь объём и овеществленность.

«Метрополис», реж. Фриц Ланг, 1927

Интерьеры и предметы «Последнего человека» и «Метрополиса» демонстрируют кульминацию эволюции воплощения тревоги в немецком экспрессионизме — переход от индивидуальной травмы к общественной. В «Последнем человеке» вещи (униформа, дверь) служат маркерами личного социального падения. В «Метрополисе» — интерьеры и технологии (Машина-Молох, архитектурная сегрегация) сами становятся тоталитарной системой, физически воплощающей классовую идеологию и подавляющей человеческое начало в индустриальную эпоху. Экспрессионизм здесь окончательно утверждает предметный мир не как фон, а как главный инструмент социального давления.

Заключение

Проведенное исследование наглядно демонстрирует, что эволюция функции интерьера и предмета является смысловым стержнем немецкого экспрессионизма. Пройденный путь — от сюрреалистичных декораций «Кабинета доктора Калигари», выражающих субъективное безумие, через вещи-проводники рока и истории в «Носферату» и «Кабинете восковых фигур» к социальным маркерам отчуждения в «Последнем человеке» и, наконец, к тоталитарной системе вещей в «Метрополисе» — раскрывает главную тенденцию: предметный мир последовательно переходит от роли фона к роли активной силы, формирующей реальность.

Таким образом, отображая ключевые тревоги своей эпохи, немецкий экспрессионизм не только оставил после себя галерею отличительных образов, но и утвердил предмет как одного из главных рассказчиков в истории кинематографа.

Движение экспрессионистов // Сайт gallerix.ru. 25 октября 2020. (URL: https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--expressionist-movement/) Просмотрено: 19.11.2025.

Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. Москва: Искусство, 1977.

«Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», реж. Роберт Вине, 1920 г.)

«Носферату. Симфония ужаса» («Nosferatu, eine Symphonie des Grauens», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1922 г.)

«Кабинет восковых фигур» («Das Wachsfigurenkabinett», реж. Пауль Лени, 1924 г.)

«Последний человек» («Der letzte Mann», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924 г.)

«Метрополис» («Metropolis», реж. Фриц Ланг, 1927 г.)