Неигровое кино Шанталь Акерман: между внутренним и внешним пространством

Документальное кино Шанталь Акерман превращает наблюдение в акт присутствия. Её камера не просто фиксирует реальность, а проживает её, превращая каждую сцену в жест памяти.

Жизнь в фильмах Акерман тихая, но в этой тишине слышно всё: дыхание комнаты, тревогу одиночества, ритм утраты и поиска смыслов.

Как в документальных фильмах Шанталь Акерман искренность рождается из пространства комнат и внешнего мира?

Цель визуального исследования заключается в изучении способов создания документальности в кино Шанталь Акерман через её многогранную работу с пространством. Важно выявить, как монтаж, работа со светом и цветом и многое другое превращают обыденные места в носители эмоций, памяти и присутствия через документальное кино (Энвезор, 2015). При анализе учитываются такие элементы документального кинематографа, как «информирование, фиксация и просвещение» (Беспаева, 2015).

Задачи исследования: 1. Проанализировать документальные фильмы Шанталь Акерман, в которых комнаты, дома и улицы становятся важными или центральными элементами повествования 2.Исследовать визуальные и технические средства, через которые пространство приобретает документальную значимость (монтаж, композиция, свет и цвет, длительность кадра, движение камеры и т. д.) 3. Выявить наиболее яркие черты или закономерности изображения пространств как средств выражения определенных смыслов или состояний в её работах 4. Сделать выводы о том, как документальность у Акерман рождается из наблюдения за пространством, из его структуры, ритма и взаимодействия с телом и внутренним миром фильма

Структура данного визуального исследования типологическая. Работа построена по схеме «комната — внешний мир» и исследует характерные черты документального взгляда Шанталь Акерман от камерного наблюдения за повседневностью к более широкому, глобальному восприятию. Такой подход позволяет проследить, как меняется пространственная логика фильма: от телесной интимности комнат к протяжённости улиц и общественных мест. Анализ основан на наблюдении за тем, как визуальный язык режиссёрки создаёт документальность как таковую, пользуясь всеми возможностями этого вида кино как медиа (Рабигер, 2006). То есть, через киноязык и многоуровневую внутреннюю рефлексию о повседневности (Ушакова, 2020).

Комната. Закрытость как документальность

Короткометражка «Комната» снята без склеек и с медленной панорамой в 360°. Это одна из первых проб Акерман исследовать пространство как самостоятельный объект. Камера здесь живая, автономная точка присутствия, где человек лишь дополняет интерьер.

«Комната» («La Chambre», реж. Шанталь Акерман, 1972 г.)

Фильм «Комната» («La Chambre», реж. Шанталь Акерман, 1972 г.) фиксирует небольшую локацию как кусочек пассивной, но естественной реальности. Это видно по небольшой, грязноватой квартирке, где вещи на первый взгляд беспорядочно лежат на своих местах, а свет густой пылью попадает в помещение из окна. Но с каждым новым оборотом камеры можно заметить новое.

Например, можно увидеть связи между предметами, тематически уголками комнаты (кухня, спальня, рабочий стол и т. д.) и телом героини. Маленькие детали по типу полустёртой красной подушки, гармоничную последовательность фруктов и предметов быта на кухонном столе, след от пыли на подоконнике, интересный оттенок света в шторах рядом с рабочим столом. Все это создает ощущение личного присутствия. Вещи не просто лежат, они взаимодействуют с воздухом, светом и движением камеры, фиксирующей это без комментариев, позволяя зрителю самостоятельно ощутить размер, глубину и текстуру локации. В этом контексте квартира становится не просто фоном, а активным участником повествования, который задаёт ритм и тон всему фильму.

«Комната» («La Chambre», реж. Шанталь Акерман, 1972 г.)

Шанталь Акерман является одной из самых важных и влиятельных режиссёрок своего поколения, особенно когда это касается стиля «Slow cinema» (пер. с англ. медленное кино) (официальный сайт Golden Globes, 2022). Этому направлению свойственно отсутствие динамики, активное использование спокойного, неспешного монтажа с акцентом на домашней или городской повседневности. Это касается как сюжетов, так и технического исполнения. При просмотре фильмов Акерман было обнаружено вполне намеренное использование «методов дедраматизации и недосказанности в повествовании» (Исаева, 2018). В её документальном кино это помогает достигнуть не только наибольшей убедительности, но и создать эмоциональную связь между зрителем и местом, где они никогда не были.

В работе нет звукового сопровождения, диалогов и музыки. Отсутствие целого художественного инструмента превращает камеру в единственный источник информации, который не вмешивается в происходящее.

«Многие ранние фильмы Акерман вводят зрителя в пространство где каждое движение становится событием само по себе» (Ayako Saito, 2003). Именно это особенно заметно в «Комнате» благодаря цикличному постоянству кадра во всем фильме. Например, все объекты интерьера и само тело главной героини на кровати во внутреннем мире фильма выглядят как натюрморты — живые, пассивные, но завораживающие своей композиционной естественностью.

Главная героиня на кровати в разные периоды фильма «Комната» («La Chambre», реж. Шанталь Акерман, 1972 г.)

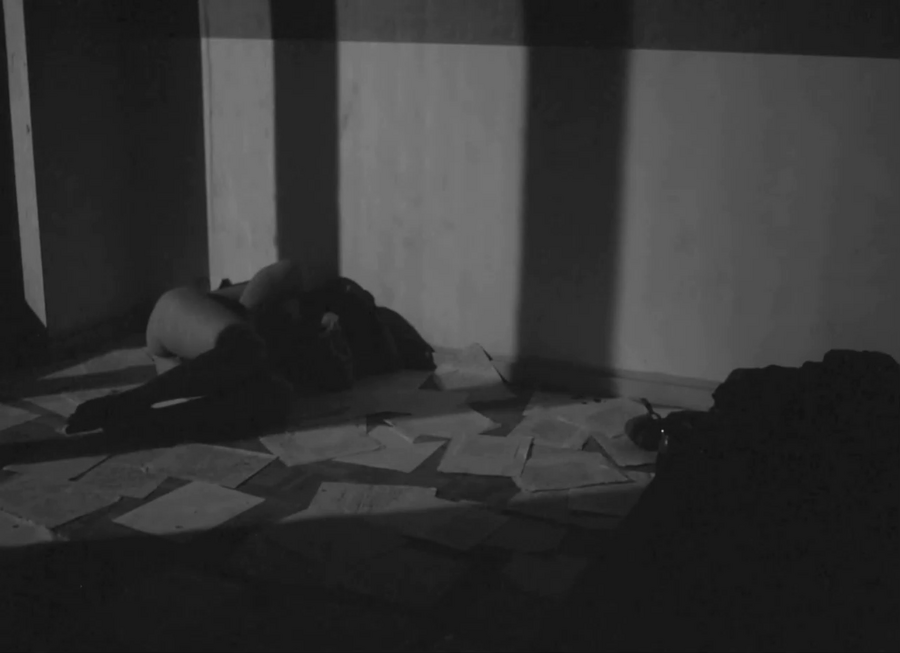

Частично автобиографический полнометражный черно-белый фильм «Я, ты, он, она» («Je, tu, il, elle», реж. Шанталь Акерман, 1974 г.) продолжает работать с долгими планами в тесных помещениях, но уже несколько иначе. Несмотря на то, что данная работа не является документальным фильмом в чистом виде, для этого визуального исследования он бесценен. Потому что данная работа показывает, как камера, композиция, длительность сцен и звук максимально чувственно демонстрируют осязаемость и интимность внутреннего мира человека, застрявшего в стенах своей квартиры. Например, это видно через сдержанный монтаж и иногда плавные переходы между сценами во всей работе. Видно, что в фильме преобладают общие и средние планы с акцентом на лежании или стоянии главной героини в стенах комнаты. Естественность в пассивности главной героини среди стен небольшой квартиры завораживает и отталкивает одновременно за счет работы с квадратной формой кадра. Каждая сцена, приведенная в пример четко делит место между персонажем и угловатой пустотой вокруг неё.

Немного про работу со звуком: в фильме он минималистичный, но важный для понимания визуальной составляющей. В киноленте периодически появляется закадровый голос, описывающий мысли главной героини (которую играет сама режиссёрка), но речь часто не синхронизирована с изображением по соотношению случившегося события и рассказа о нём. Как, например, в сцене с поеданием сахара, которая происходит во время монолога о том, что будет в следующий момент. Это дополнительно создает чувство психологической разрозненности персонажа и места, в котором ей некомфортно и ужасно одиноко.

«Я, ты, он, она» («Je, tu, il, elle», реж. Шанталь Акерман, 1974 г.)

Примеры операторской работы с пространством комнаты и затухание между сценами «Я, ты, он, она» («Je, tu, il, elle», реж. Шанталь Акерман, 1974 г.)

Пространство комнаты в фильме передает повседневный страх одиночества без пафосной нарочитости и с естественной размеренностью. Главная героиня переставляет мебель, пишет письма, ест сахар прямо из бумажного пакета, наблюдает за снегом обнажённой.

На первый взгляд поведение кажется странным и бессмысленным, но именно в этих действиях проявляется её внутреннее состояние — тоска, печаль, желание утонуть в боли переживаний.

Комната и телесность «Я, ты, он, она» («Je, tu, il, elle», реж. Шанталь Акерман, 1974 г.)

Пассивность в композиции кадра «Я, ты, он, она» («Je, tu, il, elle», реж. Шанталь Акерман, 1974 г.)

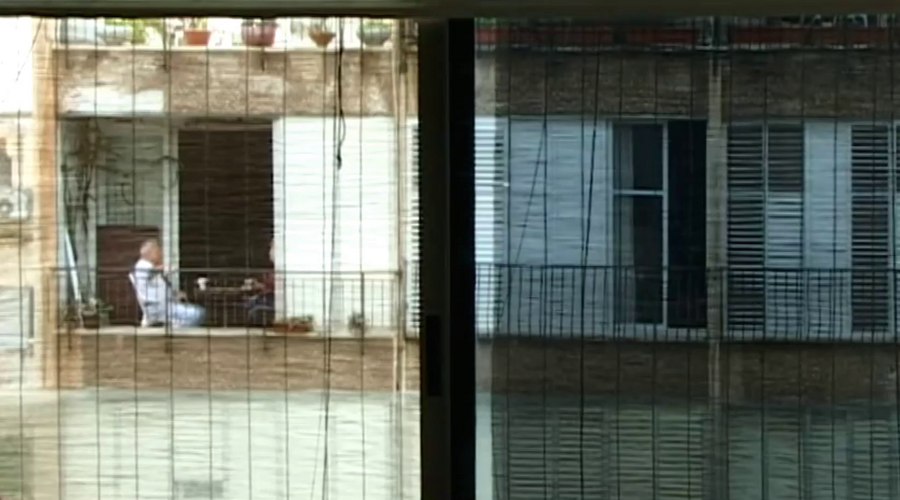

Фильм «Там» («Là-bas», реж. Шанталь Акерман, 2006 г.) является не менее интимным видеодокументом с элементами аудиоэссе, где Акерман проводит в съёмной квартире в Тель-Авиве, рассуждая на социально-политические темы и вопросы идентичности (Смирнова, 2006).

В данной работе крайне минималистичный визуальный ряд, состоящий из крупных и общих планов, душит зрителя замкнутостью, переключая его внимание на виды из окон с немного разных ракурсов. Через тонкие полоски дешёвого жалюзи можно увидеть крыши, балконы, окна противоположного дома, пешеходов под домом вниз по улице. Каждый субъект вне квартиры проживает какую-то свою повседневность, а зритель вместе с Акерман остаются за стеклом, наблюдая за людьми, как за рыбами в аквариуме.

Работа со звуком в фильме еще более простая: тут преобладают естественные звуки за окном и внутри квартиры, лишь иногда прерывая рутинную монотонность закадровыми монологами режиссёрки на политические или социальные темы. В отличие от «Я, ты, он, она», данный фильм можно полноценно визуально исследовать в отрыве от звукового сопровождения, потому что оно практически полностью не зависит от изображения. Такой подход к работе с материалом подчёркивает ощущение чужеродности и внутренней дистанции у самого автора произведения к тому, о чем она говорит. Даже название «Там» не отсылает к конкретной стране или региону, а создает вполне нейтральную документальность уникальным образом.

«Там» («Là-bas», реж. Шанталь Акерман, 2006 г.)

Искренняя достоверность в фильме «Там» рождается у Акерман не через большие события или дотошное исследование причинно-следственных связей в действующей реальности, а через живое присутствие и ожидание.

Это яркий пример как акт самонаблюдения и внутреннего исследования может быть выражен через визуальный язык.

Монтажные решения пространства комнаты и окна «Там» («Là-bas», реж. Шанталь Акерман, 2006 г.)

Документальное наблюдение за видами из окна через тонкое жалюзи «Там» («Là-bas», реж. Шанталь Акерман, 2006 г.)

Двери и проходы. Попытка выбраться

Главный вход в отель «Отель Монтерей» («Hotel Monterey», реж. Шанталь Акерман, 1973 г.)

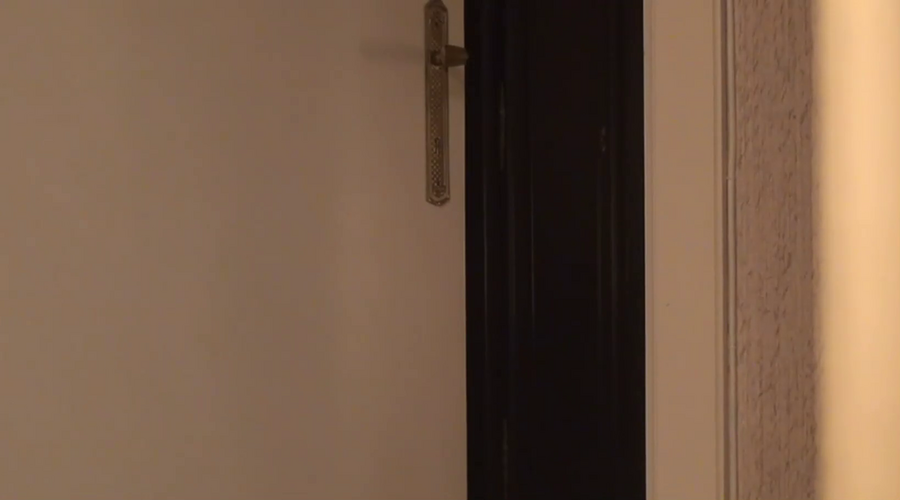

В полностью беззвучном фильме «Отель Монтерей» («Hotel Monterey», реж. Шанталь Акерман, 1973 г.) Акерман молча исследует не просто здание и дом, а систему переходов: коридоры, лифт, двери.

В данном произведении камера часто установлена напротив к дверному проёму или лифту, фиксируя архитектурные решения отеля и мимолетные жизни людей внутри. Появились такие операторские решения, как отъезды камеры и панорама слева-направо и наоборот. Больше всего внимания уделено длинным пространствам с прямыми линиями и узкими стенами. Такой подход к визуальному построению усиливает ощущение отчуждения и запретности жителей гостиницы друг от друга.

Свет в работе естественный, нестабильный и неяркий, без дополнительной специальной подсветки, чтобы «подчеркнуть технические и материальные процесс самого производства фильма»(Loayza, 2024). ЭТОООО ЧЕТА УМНОЕ ПРОДОЛЖИ

Поездка в лифте «Отель Монтерей» («Hotel Monterey», реж. Шанталь Акерман, 1973 г.)

Большая часть хронометража в «Отеле Монтерей» посвящена фиксации практически безжизненных коридоров, которые сняты долгими, тягучими общими планами, акцентируя внимание на естественном течении времени в отеле.

Иногда там гаснет свет, иногда кто-то проходит мимо, иногда от чего-то камера содрогается. Двери номеров в этих местах изредка приоткрываются, будто кто-то хотел проветрить номер, но не собирается оттуда выходить.

Гостиница в «Отель Монтерей» — это в первую очередь место временного проживания, переходной пункт. Жители существуют в ней между холлами, коридорами и комнатами, чтобы потом продолжить свой путь во внешнем мире.

Люди в этой локации почти не взаимодействуют друг с другом (кроме сцен в лифтах) и остаются изолированными в стенах, а камера наблюдает за ними, практически не вмешиваясь в их обычный распорядок дня.

Архитектура лиминальных пространств «Отель Монтерей» («Hotel Monterey», реж. Шанталь Акерман, 1973 г.)

Операторская съёмка коридоров «Отель Монтерей» («Hotel Monterey», реж. Шанталь Акерман, 1973 г.)

Дверные проемы в «Отеле Монтерей» работают у Шанталь Акерман уникальным образом, потому что простой стилистический ход превращается в способ удержать дистанцию между зрителем и пространством, сохраняя интригу. Камера намеренно не заходит внутрь комнат и не пересекает границу между коридором и жилой зоной. Наблюдение за происходящим происходит из безопасной точки, создавая ощущение осторожного взгляда с ноткой вуайеризма.

Приоткрытая дверь становится ценным, редким моментом для зрителя, который даёт короткий доступ к новой, незнакомой части пространства. Дверной проем ограничивает поле видимости и одновременно подчеркивает абсурдную пустоту здания вне комнат.

Жизнь за дверями «Отель Монтерей» («Hotel Monterey», реж. Шанталь Акерман, 1973 г.)

В «НЕдомашнем кино» («No Home Movie», реж. Шанталь Акерман, 2015 г.) Шанталь Акерман часто снимает комнаты в доме своей матери через дверные проёмы, коридоры, вид будто бы из окна.

Создавая композиции кадра-внутри-кадра, режиссерка делает документальное ощущение некомфортной, тревожной фрагментарности зрителя во внутреннем мире фильма. Техника гиперфрейминга работает так, что многочисленные углы и дверные проёмы создают невидимые барьеры между членами семьи, делая дом для режиссерки не абсолютно безопасным убежищем, а таким же переходным пространством, как и для гостей «Отель Монтерей».

Ещё один важный визуальный элемент, который был обнаружен при композиционном анализе фильма — это ощущение избыточной закрытости дома даже при наличии больших окон и естественного света в локациях. Пространство родительской квартиры, показанное через углы и непривычные ракурсы, не кажется домом в классическом смысле, а напоминает тесный, линейный лабиринт в коробке из-под обуви. Из-за этого, чем ближе зритель к концу фильма, тем выше желание покинуть это место, чтобы найти выход.

Дверные проемы в доме, переставшем быть домом «НЕдомашнее кино» («No Home Movie», реж. Шанталь Акерман, 2015 г.)

Углы и узость в композиции «НЕдомашнее кино» («No Home Movie», реж. Шанталь Акерман, 2015 г.)

Дом в «НЕдомашнем кино» теряет комфортную, семейную опору, а двери и коридоры фиксируют человечную хрупкость и усталое присутствие ради роли «хорошей дочери» и «хорошей матери».

В «Отеле Монтерей» эти проемы зачастую полузакрыты, пространство с его жителями анонимны и недоступны для зрителя полностью.

Слева — «Отель Монтерей» («Hotel Monterey», реж. Шанталь Акерман, 1973 г.) Справа — «НЕдомашнее кино» («No Home Movie», реж. Шанталь Акерман, 2015 г.)

Комнаты, проходы и двери в «С востока» («D’Est», реж. Шанталь Акерман, 1993 г.) немногочисленны, но важны для данного исследования.

Квартирные помещения появляются в фильме достаточно редко (если сравнивать их с улицами и общественными местами) и, конечно, без художественной инсценировки. Эти сцены композиционно статичны, как в «Отель Монтерей» и «Я, ты, он, она», но в них еще меньше закрытости. Приватность в «С востока» пересекается с общественным из-за органичного соседства с уличными сценами, будто продолжая одно и то же пространство. Здесь квартиры это фрагменты разваленной постсоциалистической повседневности. Они не служат безопасным укрытием, они всецело включены в поток исторических перемен, которые происходят на улице своей страны.

Именно поэтому фильм не попал в категорию комнат в данном визуальном исследовании. Потому что, несмотря на то, что пространства квартир есть, но визуально они не выделены как автономные пространства для личных, интимных переживаний. Здесь камера находится в умеренной дистанции как от самих героев фильма, так и от их квартирах. Будто национальная травма проживается людьми и в самом процессе адаптации к новой среде как таковой.

Наблюдение издалека «С востока» («D’Est», реж. Шанталь Акерман, 1993 г.)

Жизнь в коридоре «С востока» («D’Est», реж. Шанталь Акерман, 1993 г.)

«С востока» («D’Est», реж. Шанталь Акерман, 1993 г.)

Внешний мир. Пространство как память

«Отель Монтерей» («Hotel Monterey», реж. Шанталь Акерман, 1973 г.);

аааааааа

Чета акцентное напиши

«С востока» («D’Est», реж. Шанталь Акерман, 1993 г.)

еще чето важное но про фильм

«С востока» («D’Est», реж. Шанталь Акерман, 1993 г.)

Улицы и панорамы «С востока» («D’Est», реж. Шанталь Акерман, 1993 г.)

Заключение

аааа

аааа

Блядь

«Комната» («La Chambre», реж. Шанталь Акерман, 1972 г.);

«Отель „Монтерей“» («Hotel Monterey», реж. Шанталь Акерман, 1973 г.);

«Я, ты, он, она» («Je, tu, il, elle», реж. Шанталь Акерман, 1974 г.);

«Новости из дома» («News from Home», реж. Шанталь Акерман, 1977 г.);

«С востока» («D’Est», реж. Шанталь Акерман, 1993 г.);

«Там» («Là-bas», реж. Шанталь Акерман, 2006 г.);

«НЕдомашнее кино» («No Home Movie», реж. Шанталь Акерман, 2015 г.).