Практики деколониальности и современное российское искусство

Концепция

В период 2020–2025 годов в российском искусстве все чаще наблюдается деколониальное мышление и подход. Художники обращаются к травме, памяти, культурному, политическому и социальному опыту, при помощи институцианализированных выставочных пространств и исследований.

Художники и исследовательские инициативы ставят перед собой задачу переосмыслить отношения между музеями, архивами, историей и подходом к кураторским практиками.

Темы внутренней колонизации, советского режима, женской и мигрантской субъектности, которые десятилетиями подавлялись или сводились к этнографии, выходят в практиках современного искусства на передний план.

Художники из Дагестана, Ингушетии, Башкортостана, Якутии, Калмыкии, Бурятии, Татарстана и других регионов начали возвращать себе голоса и видимость через видеоарт, вышивку и текстиль, исследования местных архивов, реконструкцию семейных историй, перформансы, институциональную критику и выставки за пределами России.

Культурные инициативы создают лаборатории, резиденции и исследовательские проекты направленные на реконструкцию и изучение опыта другого не через колониальную практику, а через участие и погружение в культуру где носители становятся медиаторами процесса или занимают курирующие роли.

Спецномер «Постсоветское как постколониальное» (НЛО)

Выпуск, собранный вокруг идеи постсоветского опыта как колониального наследия, объединял философов, антропологов, теоретиков искусства и исследователей региональных идентичностей.

В статьях Мадины Тлостановой, Оксаны Мороз, Александра Эткинда и других авторов анализировались механизмы внутренней колонизации, советской модернизации как системы контроля, расовой иерархии в позднесоветском обществе и травматического опыта республиканских народов.

Новое литературное обозрение (НЛО), № 161 (1/2020) — Постсоветское как постколониальное. Специальный выпуск. Часть I (сборник)

К числу ключевых текстов относятся: обсуждение колониальных оптик советского кино, анализ «имперского взгляда» в антропологии СССР и разбор репрезентации Кавказа и Центральной Азии в культурной политике 20 века. Выпуск стал теоретическим фундаментом, к которому позднее возвращались художники и кураторы при формировании выставок.

«Обряды деколонизации», Микробиеннале горизонтальных инициатив

В 2021 году Микробиеннале горизонтальных инициатив представила масштабный проект «Обряды деколонизации» в московском пространстве КШ «Шпала». Одна из первых выставок в России, где деколониальная оптика была прямо в названии. Экспозиция строилась как спекулятивная археология альтернативного мира, в котором колониализм не возник как структура власти.

Художники из России, Латинской Америки, Африки и Европы предлагали собственные «обряды» и визуальные системы: от фиктивных артефактов утраченных культур и ритуальных объектов, созданных для воображаемого постколониального будущего, до персональных талисманов памяти, через которые авторы проговаривали опыт травмы, насилия, миграции и сопротивления.

Garage и Лаборатория «Space 1520»

Запуск исследовательской лаборатории Space 1520 стал институциональным проектом в России, который последовательно изучал пост и деколониальные процессы через художественные исследования.

«Де-колонизированный музей муниципального образования сельского поселения села Лаврентия»

Примечателен проект Софьи Гавриловой «Де-колонизированный музей муниципального образования сельского поселения села Лаврентия» в чукотском посёлке Лаврентия, где экспозиция была переосмыслена не как этнографическое собрание, а как живой архив колониальной травмы, исследование утраченной ингушской музейной коллекции и попытку реконструкции её маршрутов.

Поселок Провидения, Чукотка. 2016

Софья Гаврилова

«Гороо»

В рамках экспозиции был проведен разбор пропагандистского фильма «По Бурято-Монголии» (1929) Наталией Папаевой в рамках проекта «Гороо» с позиции бурятской субъектности. В проекте художница задается вопросами о традициях и вожности сохранения культуры, ее трансформации и восприятия.

Наталия Папаева. Манай хада. 2021 Цифровой коллаж

Наталия Папаева. Манай хада. 2021 Цифровой коллаж

«Show Invisibles»

Проект Show Invisibles исследует судьбу утраченой музейной коллекции ингушского народа, транспортированной из Владикавказа в Грозный и практически уничтоженной в ходе чеченских войн.

Художники-кураторы, Антон Вальковский и Екатерина Гандрабура, обращаются к этому наследию как к «невидимому» архиву и предлагают реконструкцию ключевых экспонатов (например, медной маски богини Тушоли) и концепцию музеефикации утраченного, чтобы инициировать разговор о советской культурной и национальной политике XX века, о движении культурных ценностей и травматическом опыте народа.

Медная маска богини Тушоли. XVI–XVII век (?) Фото: Н. Самсоненко

Программа «Пространство 1520» запомнилась своей методологией: комиссии художников, учёных, кураторов и локальных экспертов работали вместе, создавая горизонтальную модель, трудясь над созданием прошлого и утраченного через деколониальную призму.

«Translocal Dialogues: Home, Migration, Solidarity»

Платформа Translocal Dialogues, возникшая на фоне политической ситуации в 2022 году, объединила художников, исследователей и кураторов из России, Украины, Кавказа, Центральной Азии, Балтии и ЕС.

Проект строился вокруг серии дискуссий, перформативных лекций и совместных исследований, посвящённых пересечению тем вынужденной миграции, языка, телесной травмы и сопротивления.

Среди работ были: звуковые дневники киргизских мигранток, документальные письма чеченских семей, утраченных в депортациях, и серия визуальных медитаций о невозможности «дома» как стабильного пространства. Проект стал площадкой солидарности, которая позволяла участникам говорить о политических конфликтах и колониальности без цензуры, а также формировать новый коллективный язык.

«Я бы могла тебе предложить созваниваться ещё»

Анна Ли, Женя Скворцова и Анна Дмитриева в своем проекте «Я бы могла тебе предложить созваниваться ещё» используют виртуальную платформу Second Life как пространство встречи, солидарности и совместного переживания опыта миграции и потери дома.

Я бы могла тебе предложить созваниваться ещё, 2023

Анна Ли, Женя Скворцова, Анна Дмитриева

Авторки обсуждают, как изменились связи между украинскими и российскими культурными работниками после 2014 и особенно после 2022 года, как киберспорт, стриминг и виртуальные миры становятся политизированными, и каким образом цифровые аватары дают возможность говорить о травме и уязвимости безопаснее, чем в реальности.

Разговор проходит на пересечении тем инвалидности, телесности, изгнания, стратегий выживания и поиска новых форм общения в ситуации распада прежних социальных связей.

«Последнее, что осталось во мне и что делает меня мной — это язык»

Разговор Гаянэ Газэян и Миры Товмасян — «Последнее, что осталось во мне и что делает меня мной, — это язык» вписывается в деколониальный дискурс как пример постколониального исследования травмы, насильственного вытеснения и борьбы за культурную субъектность в условиях продолжающегося политического и военного давления.

То, что происходит в Арцахе (Нагорном Карабахе), в тексте осмысляется как форма колониального насилия, где блокада Лачинского коридора становится инструментом структурного подчинения и лишения населения контроля над собственной жизнью.

Гаянэ Газарян. Гехаркуникская область, Армения, 2023

Гаянэ Газарян. Фрамент моего района, 20203

Гаянэ Газарян. Вид с моего балкона; моя утренняя колыбельная, 2023

Мира Товмасян печёт хлеб в тандыре в своей деревне Карин Так, 2023

Разговор раскрывает язык как последний носитель идентичности, что напрямую связано с деколониальными теориями о «эпистемической зависимости». В условиях, когда дом разрушен или утрачен, а пространство контролируется внешней силой, язык становится тем, что сохраняет непрерывность культурной памяти.

В тексте Мира говорит о русском языке как о инструменте адаптации, но одновременно подчёркивает важность армянского как связующего элемента, формирующего её субъективность.

Деревня Карин Так, 2023

Важным жестом стало использование написания названия государства с маленькой буквы — символическое отказ от имперского.

2023 — «Өмə / Оме»

Выставка Өмə (в переводе с башкирского — «коллективная помощь»), прошедшая в Берлине стала событием в международном разговоре о деколонизации в российском искусстве.

Впервые крупная европейская институция представила экспозицию, полностью посвящённую колониальному отношению России в отношении коренных народов. В выставке участвовали более 30 художников из Башкортостана, Калмыкии, Якутии, Бурятии, Чечни, Урала, ЯНАО и диаспор.

«Heimatland»

Примечательными произведениями стали: текстильные флаги Виктории Саранговой «Heimatland» с вышитыми именами калмыков, депортированных в 1943 году.

Виктория Сарангова, «Хейматланд» 2022

Виктория Сарангова, «Heimatland»

2022

«Soft Series»

«Soft Series» художницы из Башкартастана Гуль Зейле исследует уязвимость контексте колониального мужского медицинского взгляда на женское тело, превращая анатомические фрагменты в мягкие, почти органические скульптуры, которые сопротивляются взглядy.

Гуль Зейле, Soft Series

2023

Гуль Зейле, Soft Series

2023

«Өмə» стала тем пространством, где художники впервые свободно проговорили о системной русификации, ассимиляции, вытеснении локальных культур и травме, которая передаётся поколениям.

«Repetition is a Form of Changing»

Кураторский дуэт League of Tenders Елены Ищенко и Марии Сарычевой представил в Vleeshal программный проект, в котором «повторение» используется как деколониальный метод.

Художники из республик бывшего СССР и постсоветских диаспор переосмысляли исторические выставки Vleeshal, «повторяя» их с позиций собственных региональных идентичностей.

«Her Voice: Behind Armenian Lullabies»

Так, в работе «Her Voice: Behind Armenian Lullabies» звучание армянских колыбельных превращено в жест, восстанавливающий женскую и этническую субъектность.

Her Voice: Behind Armenian Lullabies, Люся Каграманян

2024

Проект «Forest that Remembers» художницы из Удмуртии интерпретировал лес как носителя истории колониального освоения, а серия «Salt Poems» от якутской художницы Яны Тарасовой исследовала соляные шахты как пространство телесной и исторической памяти.

Программа создала метод «деколониального ремейка», где старые каноны становятся материалом для критики и смены оптики.

«Tatar*Kiss»

Tatar* Kiss, фото: Гуннар Мейер

2025

Выставка Tatar*Kiss стала продолжением работы Vleeshal с постсоветской деколониальной оптикой — на этот раз сфокусированной на татарах, башкирах, калмыках, чувашах, бурятах, удмуртах и других народах Поволжья, Сибири и Урала.

Tatar* Kiss, фото: Гуннар Мейер 2025

Tatar* Kiss, фото: Гуннар Мейер 2025

Tatar* Kiss, фото: Гуннар Мейер 2025

Экспозиция предложила карту множественных идентичностей, вытесненных империалистским подходом.

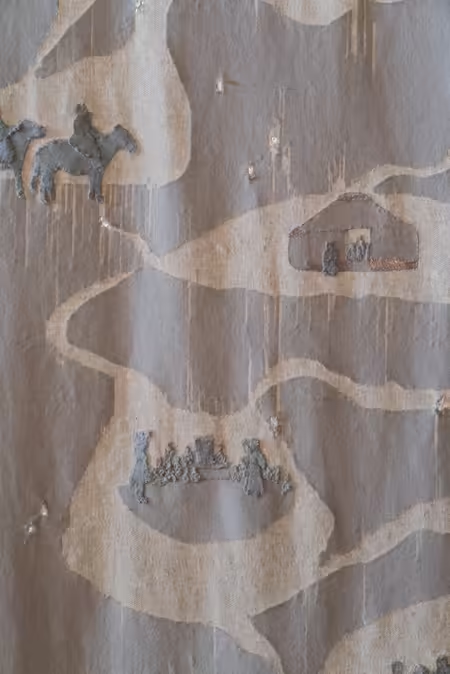

Среди работ: серия фотографий Айгуль Шакировой «Milk Lines», исследующая молочные традиции татарских семей как форму женского знания, текстильные объекты Зифы Тагировой «Dream Carpets», переосмысливающие орнаменты волжских народов как носителей исторической памяти, инсталляция Ержены Дорзиевой «Blue Steppe», где степная трава, свет и звук создавали пространство бурятской культурной автономии; и поэтический цикл «No Word for Empire», собранный из вымерших или запрещённых слов региональных языков.

Tatar* Kiss, фото: Гуннар Мейер 2025

Выставка стала попыткой создать образ будущего, в котором регионы РФ обладают собственным художественным голосом и культурной субъектностью.

Заключение

С 2020 по 2025 годы деколониальность превратилась из теоретической области в деятельную художественную практику от первых коллективных жестов в самоорганизованных пространствах Москвы до крупных европейских выставок, где тема деколонизации в контексте российского искусства становится центральной.

Параллельно с проектами созданными в эмиграции значимая часть художественной работы продолжает происходить и в российских выставочных пространствах.

Появляется всё больше проектов, посвящённых народной памяти, региональным историям и попыткам пересмотра локальных нарративов. Особенно заметно это в институциях, которые работают с исследовательскими и социально ориентированными форматами.

В московских пространствах Зотов-центр и ГЭС-2 регулярно появляются выставки и программы, обращённые к темам локальных культурных кодов, травмы, памяти и регионального знания; художники из Якутии, Татарстана, Северного Кавказа и Поволжья включаются в междисциплинарные проекты, посвящённые переработке личной и коллективной истории.

В Санкт-Петербурге Севкабель Порт, изначально ориентированный на новую городскую среду, стал площадкой для выставок и фестивалей, где художники из регионов и локальные инициативы представляют работы о городской памяти, развитии побережья, экологическом вопросе, арктических и северных идентичностях. Формируется открытый публичный формат, в котором темы локальной истории и северного ландшафта, культурной автономии и личного опыта оказываются в фокусе независимо от того, артикулированы ли они как «деколониальные».

Это показывает, что деколониальный разговор в российском искусстве существует как в форме международных событий, так и прорастает внутри институционального ландшафта, пусть и в более осторожных формах, чем в эмиграции.

Tatar Kiss.* Vleeshal. URL: https://www.vleeshal.nl/nl/archief/tatar-kiss-nl (дата обращения: 11.11.2025).

Her Voice: Behind Armenian Lullabies. Framer Framed. URL: https://framerframed.nl/en/projecten/her-voice-behind-armenian-lullabies/ (дата обращения: 11.11.2025).

Gerber M., Markin A. Decolonization in the Russian Federation: The Art Exhibition Ömä (Ome) Bashqort Collective Self-Help Practices. Copernico. URL: https://www.copernico.eu/en/articles/decolonization-russian-federation-art-exhibition-om-ome-bashqort-collective-self-help-practices-kunstraum-kreuzberg-1103-29052023 (дата обращения: 1111.2025).

Typography Worldwide. (организация признана иноагентом). URL: https://typography-worldwide.org/ru/ (дата обращения: 11.11.2025).

Новое литературное обозрение. № 161 (1/2020). URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/ (дата обращения: 11.11.2025).

Repetition is a Form of Changing. Nomadic Program. Vleeshal. URL: https://www.vleeshal.nl/nl/archief/serie/repetition-is-a-form-of-changing-serie (дата обращения: 11.11.2025).

2-я Микробиеннале горизонтальных инициатив. «Обряды деколонизации». syg.ma. URL: https://syg.ma/@victor_zhdanov/2-ia-mikrobiiennalie-ghorizontalnykh-initsiativ-obriady-diekolonizatsii-anons (дата обращения: 11.11.2025).

Space 1520 — исследовательские лаборатории. Музей современного искусства «Гараж». URL: https://garagemca.org/programs/research-laboratories/space-1520 (дата обращения: 11.11.2025).

Copernico. Decolonization in the Russian Federation: The Art Exhibition Ömä (Ome) Bashqort Collective Self-Help Practices [Электронный ресурс]. https://www.copernico.eu/en/articles/decolonization-russian-federation-art-exhibition-om-ome-bashqort-collective-self-help-practices-kunstraum-kreuzberg-1103-29052023 (дата обращения: 11.11.2025).

Framer Framed. Her Voice: Behind Armenian Lullabies [Электронный ресурс]. https://framerframed.nl/en/projecten/her-voice-behind-armenian-lullabies/ (дата обращения: 11.11.2025).

Garage Museum of Contemporary Art. Anton Valkovsky and Ekaterina Gandrabura: Show Invisibles [Электронный ресурс]. https://garagemca.org/event/anton-valkovsky-and-ekaterina-gandrabura-show-invisibles (дата обращения: 11.11.2025).

Garage Museum of Contemporary Art. Natalia Papaeva: Goroo [Электронный ресурс]. https://garagemca.org/event/natalia-papaeva-goroo (дата обращения: 12.11.2025).

Garage Museum of Contemporary Art. Sofia Gavrilova: Decolonial Museum of the Village of Lavrentiya [Электронный ресурс]. https://garagemca.org/event/sofia-gavrilova-i-decolonial-museum-of-the-village-of-lavrentiya-i (дата обращения: 12.11.2025).

Garage Museum of Contemporary Art. Space 1520. Исследовательские лаборатории [Электронный ресурс]. https://garagemca.org/programs/researchlaboratories/space-1520 (дата обращения: 12.11.2025).

Novoe Literaturnoe Obozrenie. № 161 (1/2020) [Электронный ресурс]. https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/ (дата обращения: 12.11.2025).

Syg.ma. 2-я Микробиеннале горизонтальных инициатив: «Обряды деколонизации» [Электронный ресурс]. https://syg.ma/@victor_zhdanov/2-ia-mikrobiiennalie-ghorizontalnykh-initsiativ-obriady-diekolonizatsii-anons (дата обращения: 12.11.2025).

Typography Worldwide (признано иноагентом). Главная страница [Электронный ресурс]. https://typography-worldwide.org/ru/ (дата обращения: 12.11.2025).

Typography Worldwide (иноагент). Gayane & Mira: разговор о блокаде Арцаха [Электронный ресурс]. https://typography-worldwide.org/ru/2023/01/27/gayane-mira-rus/ (дата обращения: 12.11.2025).

Typography Worldwide (иноагент). Second Life — Translocal Dialogues [Электронный ресурс]. https://typography-worldwide.org/ru/2023/02/16/second-life/ (дата обращения: 12.11.2025).

Vleeshal. Repetition is a Form of Changing. Nomadic Program [Электронный ресурс]. https://www.vleeshal.nl/nl/archief/serie/repetition-is-a-form-of-changing-serie (дата обращения: 12.11.2025).

Vleeshal. Tatar Kiss [Электронный ресурс]. https://www.vleeshal.nl/nl/archief/tatar-kiss-nl (дата обращения: 12.11.2025).