Освобождение слова в книгах русских футуристов

Концепция исследования

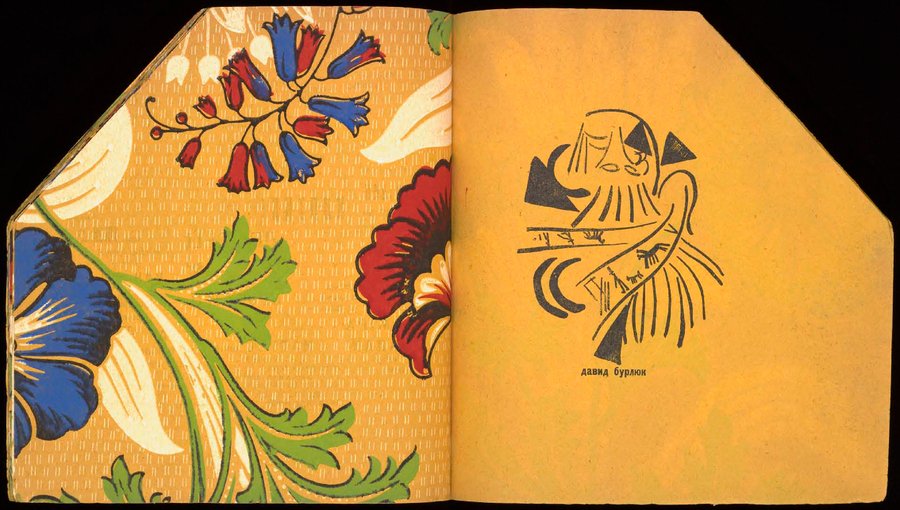

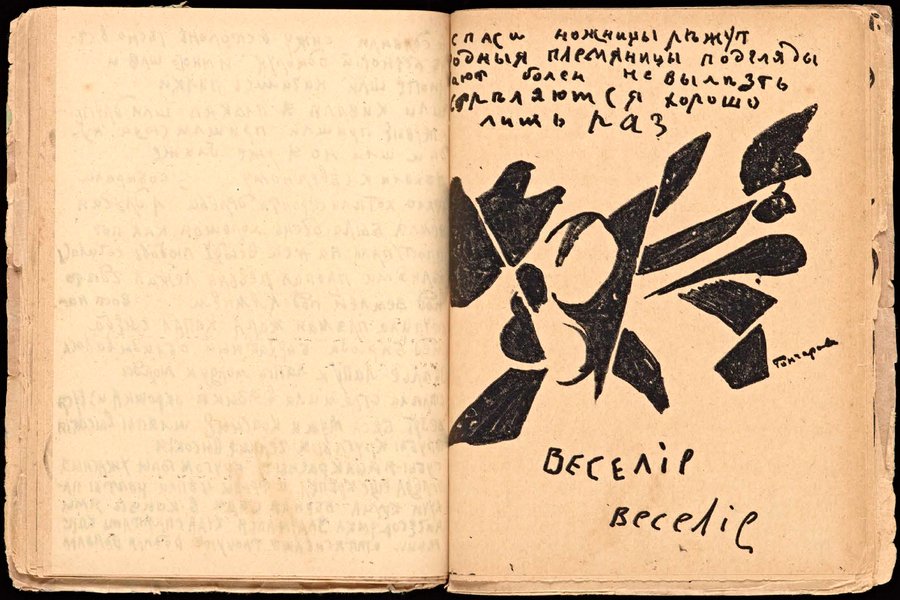

Василий Каменский «Танго с коровами», Москва: «Гилея», 1914 год.

Русская футуристическая книга — экспериментальное направление в книгопечатании начала двадцатого века. В своих изданиях будетляне обращаются к поиску красоты: такой, которую понять и познать можно только интуитивно. Для этого они хотят освободить слово — дать ему визуальную и фонетическую составляющую вместо существующей смысловой, а также освободить иллюстрацию — позволить ей жить вне формы и книжного сюжета.

В своем исследовании я сосредоточилась именно на освобождении слова, поэтому в работе я выделила следующие логические части, каждая из которых посвящена методике работы с набором текста:

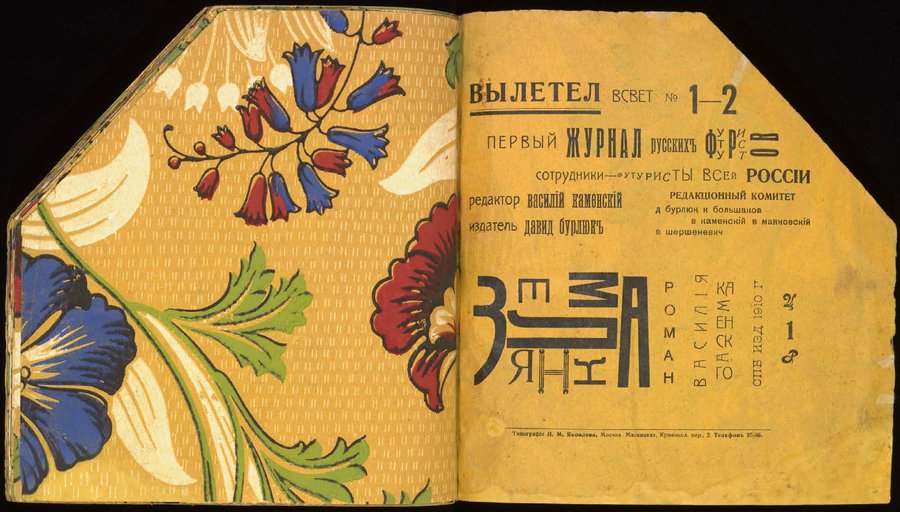

1) Типографский набор Здесь мной были рассмотрены знаковые книги, в которых текст был напечатан с помощью стандартного типографского набора. Помимо этого были изучены приемы, с помощью которых футуристы давали «обиженному и подстриженному» печатному слову недостающую визуальную составляющую. 2) Типографические композиции Раздел, продолжающий изучение работы футуристов с типографским набором и посвященный экспериментальным изданиям Василия Каменского, в которых он ломает привычное понимание книги своими железобетонными поэмами. 3) Штампы В данном разделе рассмотрено применение готовых штампов и его отличие от привычного типографского набора.

4) Резьба Здесь рассмотрены линогравюры Ольги Розановой в поэме Алексея Крученых «Война». На их примере показано, как буквы начинают встраиваться в иллюстрации и приобретают характер. 5) Литографированные издания В разделе проведен анализ некоторых знаковых самописных книг русских футуристов. Рассмотрено взаимодействие текста и иллюстрации, влияние почерка на конечное восприятие текста читателем, а еще изучены истоки, к которым обращалось творчество будетлян. 6) Заключение

Можно заметить, что техники расположены не в хронологическом порядке: многие из них развивались параллельно, а значит нельзя утверждать, что они могли вытекать друг из друга. Данная последовательность исследования выбрана так, что в каждом следующем пункте «свободы слова» больше, чем в предыдущем.

Несмотря на то, что разделы делятся по методам набора текста, освобождению слова способствовали не только они. Ему способствовали все изменения, происходящие внутри книги, поэтому большая часть исследования посвящена анализу книжных макетов.

Для подробного изучения темы я проанализировала книги русских футуристов дореволюционного периода: в первую очередь их развороты, обложки, набор текста, и, в случае с литографированными изданиями, иллюстрации.

Чтобы детальнее понять философию футуристов, я изучила и проанализировала их манифесты, поэтому в исследовании можно найти цитаты и ссылки непосредственно на них.

Типографский набор

Начать стоит с «Садка судей», первого футуристического сборника, выпущенного в 1910 году. Он был создан и напечатан на обойной бумаге небольшим тиражом с единственной целью — эпатировать читателя. Сразу бросается в глаза обложка: дешевые обои и приклеенная на них бумажка с названием. Мне показалось интересным, что она напоминает изобразительную обложку издания «Мира искусств» — ежемесячного Петербургского журнала о творчестве символистов, выходившего с 1898 по 1904 годы. Возможно, таким способом футуристы проводили черту между старым «застоявшимся» искусством и новым будетлянским.

«Мир искусства», 1904 год, № 12 (слева). «Садок судей», 1910 год (по центру). «Мир искусства», 1904 год, № 4 (справа).

В «Садке судей» отсутствует привычный книжный разворот, текстом заполнены только страницы справа, а слева читателю остается исключительно обойный узор. Вместо заголовков и авторов — только небольшие сноски, которые есть не везде. Здесь отсутствуют поля, из-за чего некоторые стихотворения выходят за края страниц, еще сильнее подчеркивая, что авторам было все равно на облик их книги.

Однако здесь все еще сохранены и вполне канонические явления, например, в книге есть оглавление и нумерация страниц, которые в дальнейшем часто будут опускаться футуристами в угоду интуитивного познания. Здесь будетляне еще не «выпустили слова на свободу», поэтому сборник напечатан обычным типографским набором без нетипичного использования шрифтов и их начертаний, а еще здесь сохраняется выравнивание по левому краю.

«Речетворцы должны бы писать на своих книгах: прочитав — разорви!» [5]

Можно заметить, что в отличие от большинства книг начала двадцатого века, «Садок судей» в своем первом издании читается легко. Это происходит, потому что его авторы собственноручно проводят только предстоящую в 1918 году реформу русского языка.

«Садок Судей», 1910 год, Санкт-Петербург: издательство «Журавль».

Не происходит в этом сборнике и слияния изобразительного искусства и литературы: первое все еще в определенной мере подчиняется второму, несмотря на то, что иллюстрации Владимира Бурлюка вынесены на отдельные страницы, выходят за сюжет, а большинство из них являются портретами автора.

«Садок Судей», 1910 год, иллюстрации Владимира Бурлюка

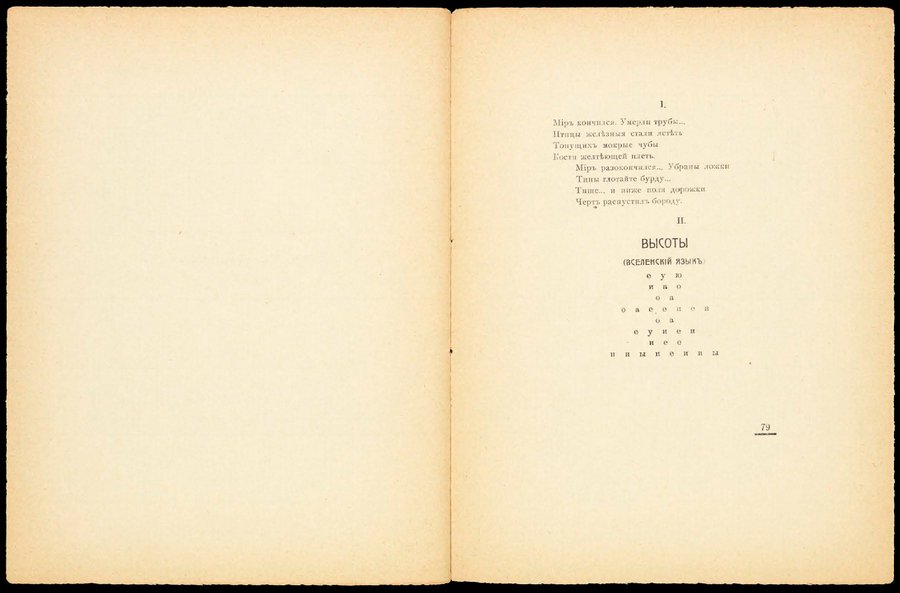

Если посмотреть на сборник «Дохлая Луна», выпущенный участниками объединения «Гилея» в 1913 году, то можно заметить, как авторы понемногу отказываются от левой выключки текста. Да и как может работать стандартное выравнивание, если в сборнике появляются такие стихотворения, как «Высоты» Алексея Крученых. Появление стиха из одних гласных в этой книге стало возможным, так как футуристы провозгласили в ней автономность слова. По этой же причине авторы понемногу начинают работать с отдельными словами и выражениями: использовать жирное начертание или выделять слова прописными буквами, чтобы придать им самоценность в отрыве от «плоскости взаимоотношений бытия и сознания».

Литографированные иллюстрации Давида и Владимира Бурлюков уже совсем выходят из сюжетных рамок произведений, но их мало и они вынесены на отдельные страницы, поэтому все еще нельзя говорить об утопическом слиянии литературы и изобразительного искусства.

«Дохлая луна», 1913 год, Москва: «Гилея»

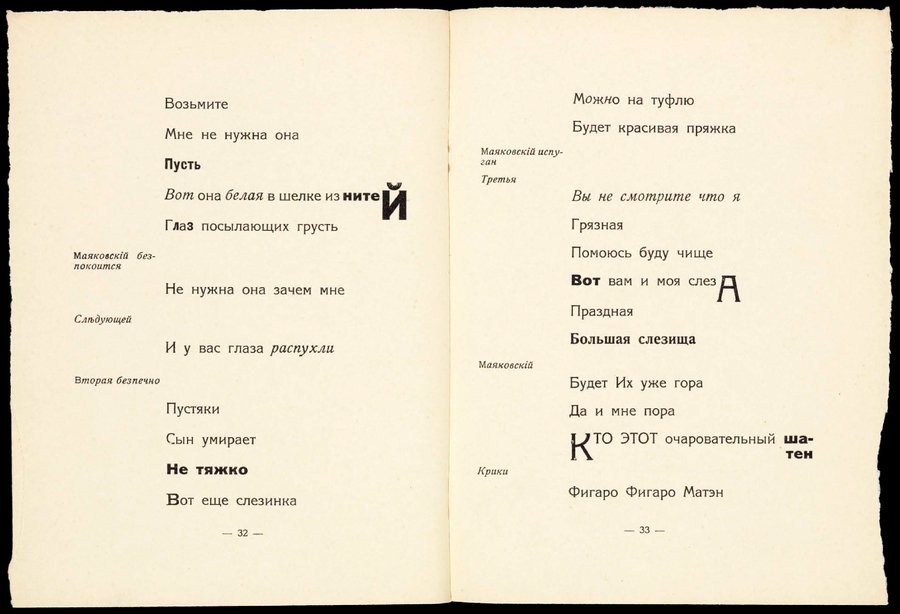

Намного сильнее выразительные возможности типографского набора раскрыты в трагедии «Владимир Маяковский». Здесь автор уже повсеместно использует свою «лесенку», разные шрифты, их начертания и размеры.

При первом взгляде на текст глаза начинают цепляться за акценты, которые расставили создатели, что позволяет еще до вдумчивого прочтения сформировать собственное представление о том, о чем пойдет речь. Это и есть своего рода то самое интуитивное познание: отдельное слово приобретает для нас свой уникальный вес и мы способны воспринимать его вне литературного сюжета, опираясь только на его вид и наделяя его характером.

При повторном вдумчивом прочтении расставленные акценты начинают принимать уже сюжетный смысл. Например, на странице шесть, приведенной ниже, слово «ждала» с дополнительной буквой «А» от слова «ребенкА» получает длительность, а курсивное слово «душа» кажется читателю лёгким и невесомым.

«Вы видели буквы их слов — вытянутые в ряд, обиженные, подстриженные, и все одинаково бесцветны и серы — не буквы, а клейма!» [4]

Интересно, что несмотря на нагромождение разных размеров и начертаний, текст в трагедии «Владимир Маяковский» все равно читается довольно просто. Это становится возможным из-за нетипично большого межстрочного интервала. Помимо этого для упрощения восприятия поля у страниц становятся одинаковыми, наибольший отступ для сносок всегда остается слева. Это помогает читать трагедию единым потоком, не отвлекаясь на переключение между ремарками и основных текстом.

Трагедия «Владимир Маяковский», Москва: Издание 1-го журнала русских футуристов, 1914.

В отличие от обложки «Садка Судей», напечатанной на обоях, для «Владимира Маяковского» и «Дохлой Луны» создатели используют самую обычную бумагу. Более того, сама обложка выглядит вполне канонической. Центральная выключка, нарушенная только в паре случаев, разные шрифты для выделения нужной информации. Пожалуй, самыми эпатажными являются сами названия, крупно написанные на обложке, в особенности — яркая «Дохлая луна».

Обложка сборника «Дохлая луна» (слева), обложка трагедии «Владимир Маяковский» (справа)

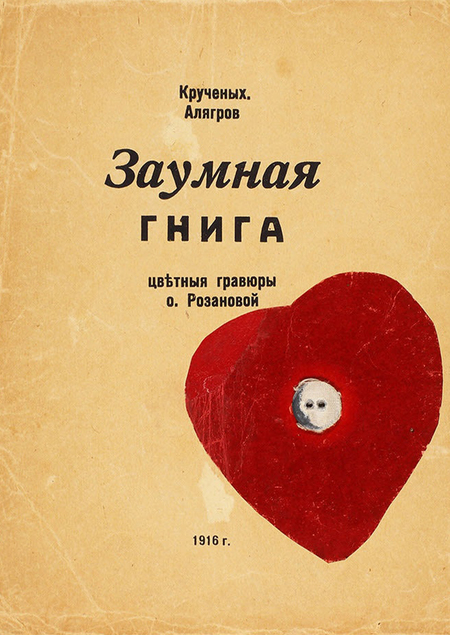

На обложках книг «Заумная гнига» и «Утиное гнёздышко… дурных слов…», которые будут подробнее рассмотрены в следующих разделах, появляются композиции из нескольких шрифтов внутри одной фразы. Если сравнивать с предыдущими обложками («Дохлая луна» и «Владимир Маяковский»), в этих увеличивается динамика. Эффект движения достигается здесь с помощью нескольких инструментов. Во-первых, это уже упомянутое использование нескольких шрифтов, которое особенно интересно смотрится внутри одного слова на второй обложке. Во-вторых, смещение типографики с центральной выключкой из непосредственного центра листа. В «Заумной гниге» это смещение подкрепляется встроенным в типографику сердцем с пуговицей (от панталон!), а в «Утином гнёздышке» названием, написанным английской строкой.

Футуристы верили, что случайная опечатка не только не портит слово, но придает ему жизни. Поэтому «оживление» слова в «гниге» все же происходит, и начинается оно прямо с обложки.

Обложка сборника «Заумная гнига» (слева), обложка книги «Утиное гнездышко дурных слов» (справа)

Типографические композиции

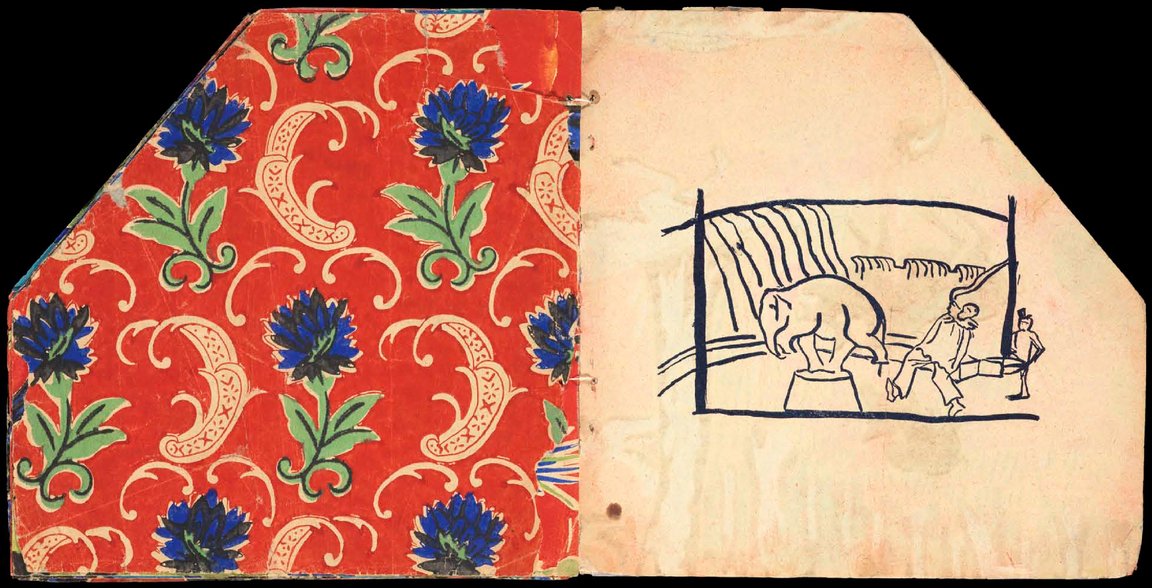

Следующей точкой отсчета в комбинировании шрифтов, на мой взгляд, являются книги Василия Каменского. В частности — «Нагой среди одетых» и «Танго с коровами», в которых он публикует свои железобетонные поэмы. Для печати здесь снова используются обои, на этот раз очень яркие и узорные. А главной необычной деталью является, безусловно, пятиугольная форма книг, которая, впрочем, не несет в себе функционального значения, а является лишь протестом против стандартного облика книги.

На обложке первой книги название и автор напечатаны классическим способом, а на второй Каменский использует типографические композиции, играя не только с размерами и начертаниями, но и с ориентацией букв в пространстве. Также необычным моментом является имя автора, написанное прямо на обоях. Оно дает обложке движение, вступая во взаимодействие с цветами в узоре.

Здесь хочется отметить, что механический набор уже настолько привычен нашему глазу, что, несмотря на расположение букв, слова считываются довольно быстро, и автор хорошо играет с их пограничной узнаваемостью.

Обложка книги «Нагой среди одетых» (слева), обложка книги «Танго с коровами» (справа)

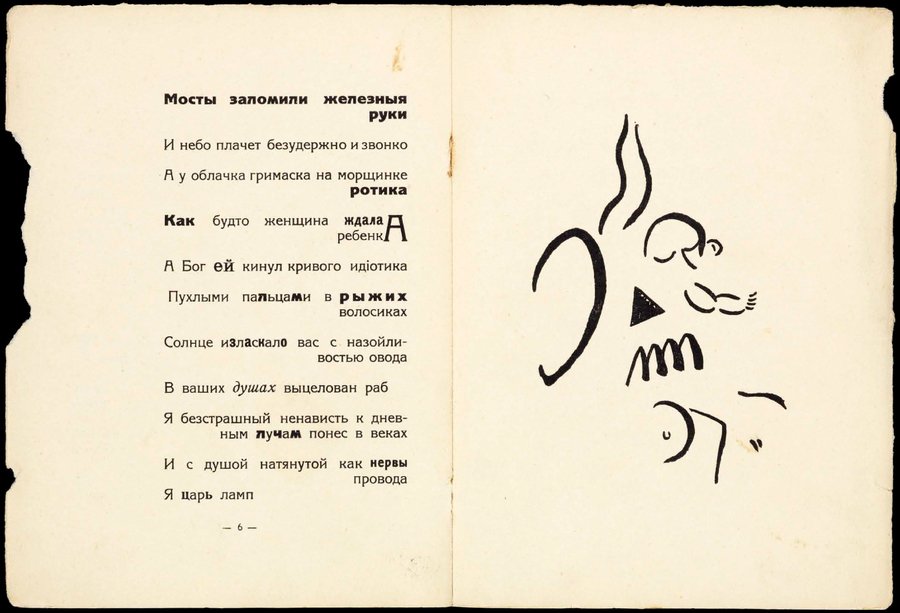

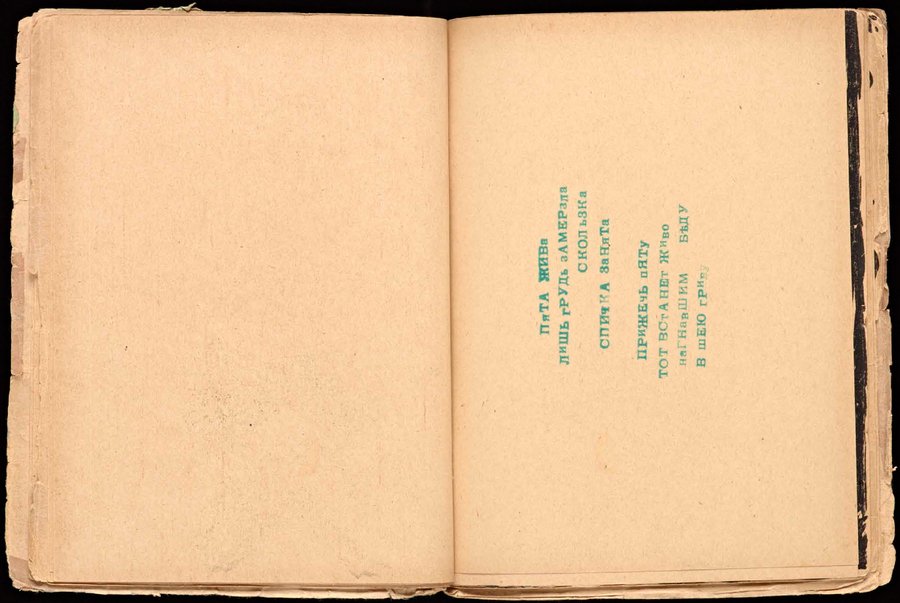

Если сравнивать с трагедией «Владимир Маяковский», то в сборнике Каменского поэмы становятся менее удобочитаемыми, но на их примерах хорошо видно, как умело автор работает со взглядом зрителя. На страницах своей книги он предлагает отказаться от привычной логики чтения (слева направо, сверху вниз). Например, в «Полете Васи Каменского…» он увеличивает и переносит заголовок вниз и сужает стихотворение сверху, тем самым разворачивая на 180 градусов направление нашего обыденного прочтения. Снизу есть приписка: «читать снизу наверх», но по факту она оказывается скорее ироничной, потому что это и так понятно.

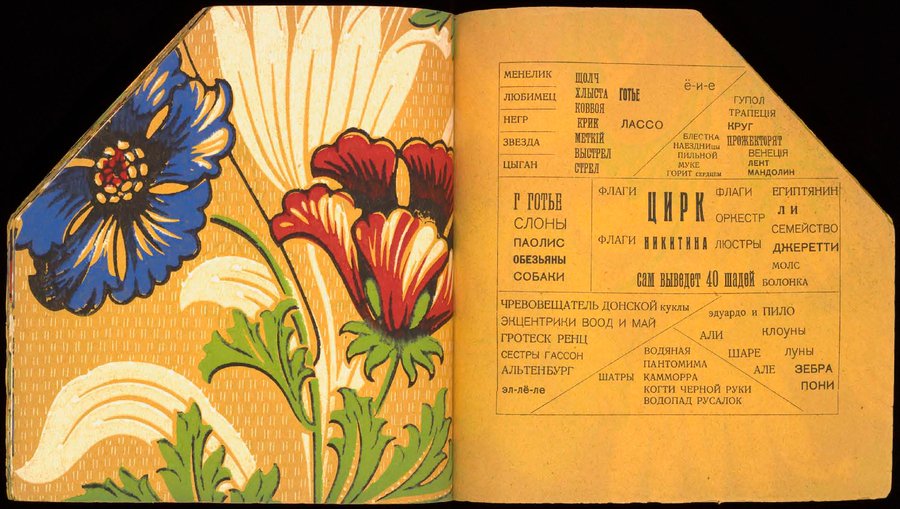

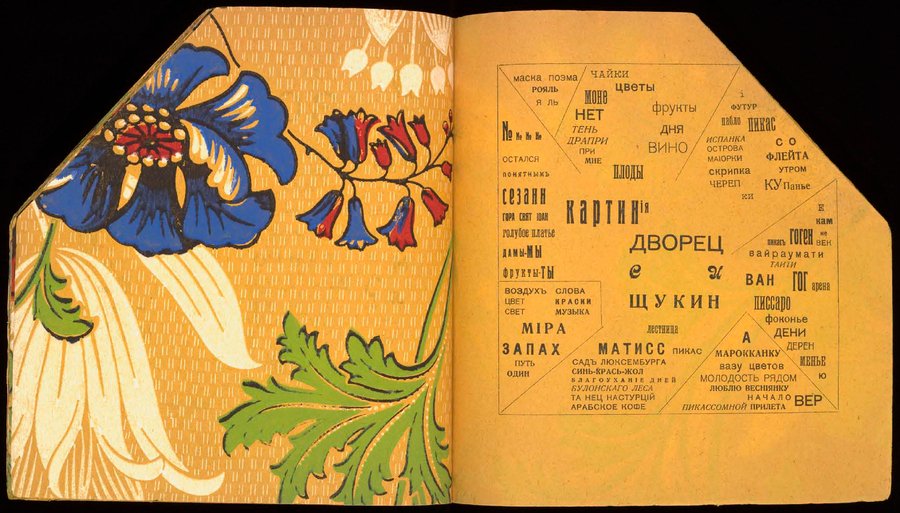

Василий Каменский «Танго с коровами», Москва: «Гилея», 1914 год.

Само стихотворение «Полет Васи Каменского на аэроплане в Варшаве» выглядит как взлетная полоса, причем начертания и длины слов подобраны таким образом, что пробелы между ними выстраиваются в сплошные линии, напоминающие разметку. Интересно, что в обычной книге такие пролеты были бы грубой ошибкой, так как человеческий глаз цепляется за знакомые формы и отвлекается от прочтения. Но футуристы верили, что прочтение должно быть сложным, потому что по-настоящему понять прочитанное можно только приложив определенные усилия. Помимо этого, здесь много динамики, мы видим не просто символ — взлетную полосу, но и само движение самолета: с земли в небо.

В отличие от трагедии «Владимир Маяковский» межстрочные интервалы здесь скорее случайны и способствуют динамике стихотворения. Возможно, перед нами вовсе не взлетная полоса, а след, который оставляет за собой аэроплан при взлете.

Железобетонные поэмы Василия Каменского, иллюстрации Владимира и Давида Бурлюков

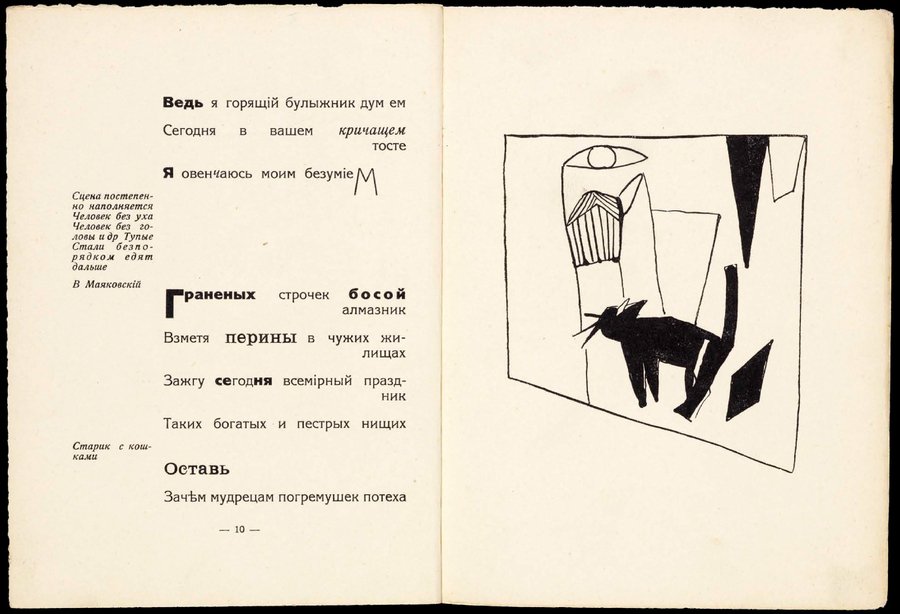

Самым необычным изобретением Каменского являются его железобетонные поэмы, те, которые он вписывает в угловатые формы, буквально обрисовывая пространства, о которых в этих поэмах идет речь. Здесь логика чтения нарушается полностью. Как и в жизни, мы сами можем побродить по пространству и понять, куда нам хочется завернуть дальше. Помимо этого, здесь продолжается игра с ошибками восприятия, например, мы моментально считываем 40 лошадей, хотя написано только «40 шадей».

Стоит отметить, что все это происходит внутри одного разворота с яркими обоями, которые включаются в повествование точно так же, как и иллюстрации братьев Бурлюков.

Штампы

В этом разделе я бы хотела разобрать набор текстов с помощью штампов, так как, на мой взгляд, он стоит еще на один шаг дальше от типичного представления об облике книги. Набор штампами близок к типографскому, в том смысле, что здесь используются уже готовые буквы. Но все же он имеет дополнительную степень свободы, так как набирается рукой автора, а значит, может передать его настроение с помощью формы и расположения строк и абзацев.

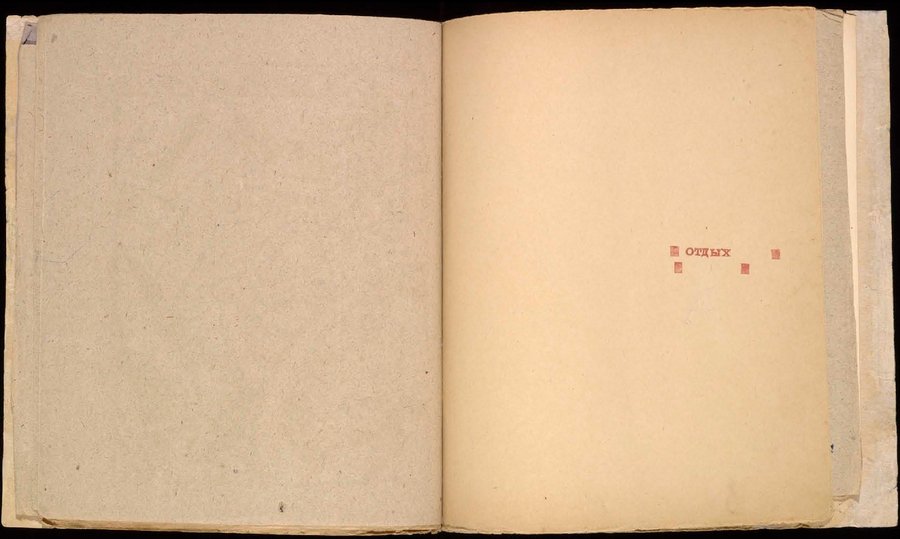

А. Крученых, Р. Алягров «Заумная гнига», Москва: Тип. И. Д. Работнова, 1915.

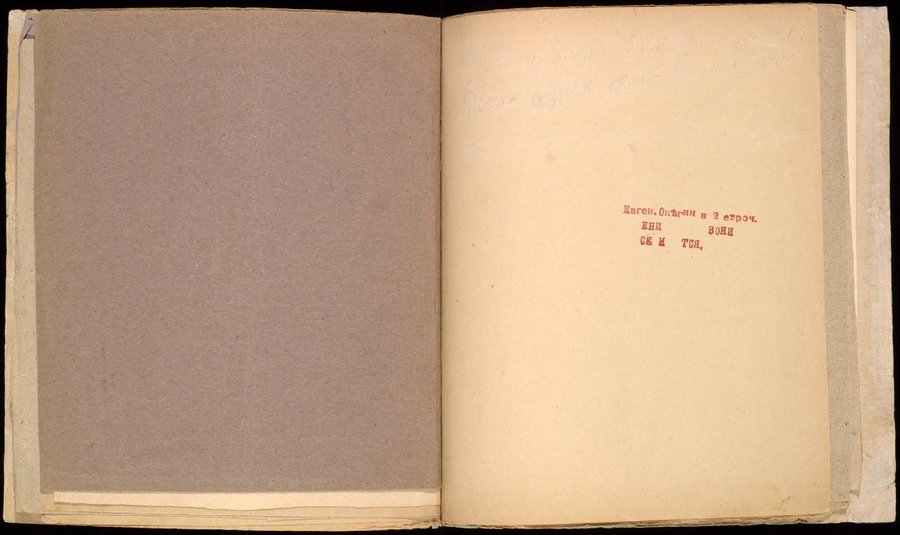

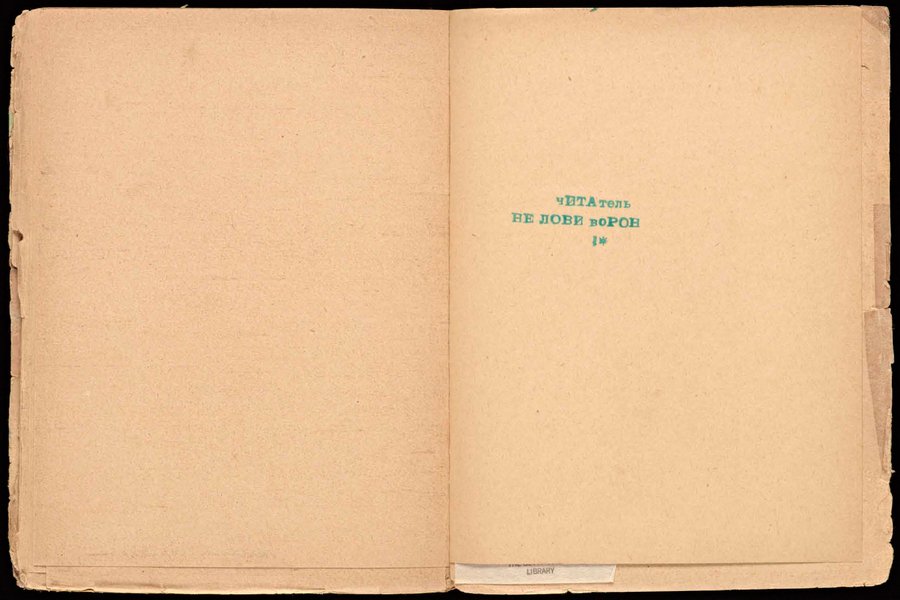

Такой набор активно использует в своих книгах Кручёных. Он применяет его к небольшим цепляющим стихам, чтобы использовать их в качестве своеобразного разрыва внутри книги. То есть при прочтении вам обязательно попадется почти пустой разворот с небольшим цветным посланием, которое буквально объявит: «отдых» или предупредит: «читатель, не лови ворон».

А. Крученых «Взорваль», Санкт-Петербург: ЕУЫ, Типография т-ва «Свет», 1913.

Преимущество штампов перед типографским набором в том, что они могут иметь цвет, а строчки и буквы, набранные ими, могут менять направление так, как захочется создателю. Штампы Крученых действительно иногда меняют ориентацию, заставляя читателя отказаться от ненавистной футуристам инертности чтения и повернуть книгу в руках.

А. Крученых, В. Хлебников «Мирсконца», Москва: Изд. Г. Кузьмина и С. Долинского, 1912.

Резьба

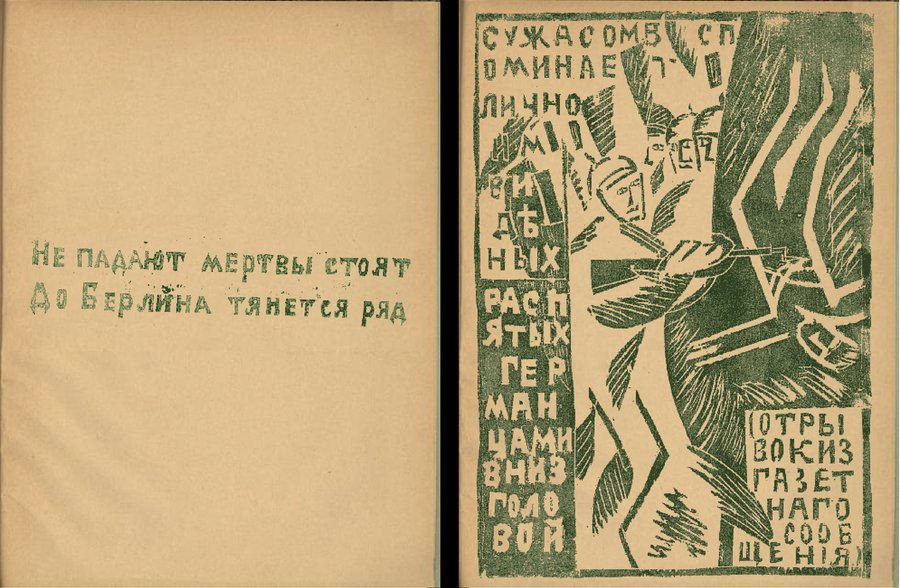

Следующим уровнем освобождения слова является эксперимент Ольги Розановой c линогравюрами в книге Алексея Крученых «Война». Она тоже отпечатывает буквы на бумаге, но вырезает их сама, поэтому каждая отдельная литера приобретает уникальный вид.

Особенно необычно выглядит взаимодействие типографики с иллюстрациями в «отрывках из газетных сообщений». Здесь слова не просто пишутся рядом с рисунком или поверх него, они вписаны внутрь и вступают с ним во взаимодействие. Как и в остальных работах Розановой, здесь остается ощущение параллельности происходящего: разноплановая композиция единовременно рассказывает несколько историй и шрифт является одной из них — историей в газете.

На этих страницах уже уверенно можно сказать о невозможности восприятия текста в отрыве от иллюстрации, а значит, Ольге Розановой удалось ненадолго уравнять в правах литературу и изобразительное искусство внутри книги.

А. Крученых «Война», резьба: О. Розановой, Пг.: Типография т-ва «Свет», 1916.

Обложка «Войны» также сделана с помощью линогравюры, но помимо этого среди других ее выделяет супрематическая наклейка —— треугольник. И если буквы у Розановой основательные, фундаментальные, то геометрические фигуры — легкие и подвижные, поэтому именно они как будто оживляют всю композицию. Особенно это видно в коллаже «Аэропланы над городом», где художница соединяет воедино линогравюры с авиатором и беспредметные аппликации.

Стоит отметить, что на остальных разворотах текст и изображения расположены ровно, а у иллюстраций даже есть поля. Поэтому этот коллаж действует как надпись: «читатель, не лови ворон». С помощью заваленных фигур, выхода за край и иллюстраций он создаёт ощущение свободного падения и возвращает зрителя к реальности.

Обложка книги «Война» (слева), иллюстрация Ольги Розановой «Аэропланы над городом» (справа)

Литография

Футуристы верили, что суть и настроение текста можно уловить еще до его прочтения через почерк автора, поэтому популярностью среди них пользовались «самописные» книги. Художники и поэты хотели придать словам содержание по их визуальным и фонетическим характеристикам, сделать их понятными на новом, интуитивном уровне. Например, так о почерке рассуждал Велимир Хлебников:

1. Настроение изменяет почерк во время написания. 2. Почерк, своеобразно измененный настроением, передает это настроение читателю независимо от слов.

Параллельно с этим шел вышеупомянутый процесс освобождения рисунка от повсеместного влияния сюжета, художники стали работать с цветом, формой и всем тем, что исконно принадлежало именно изобразительному искусству, а не литературе. Помимо отказа от сюжета футуристы отказывались и от принятых норм искусства, устремляя свой взгляд на самобытное творчество, на Африку и Азию вместо Европы.

Самописные книги и новые виды иллюстрации связывает концепция интуитивного восприятия. Футуристы полагали, что познать красоту можно только наощупь, и в этом не может помочь никакое образование. А значит, чтобы создать что-то новое и по-настоящему красивое, необходимо вернуться к истокам: к рукописным книгам, к народному творчеству.

Свободная иллюстрация в книге, по мнению футуристов, оказывает такое же влияние на слово, как и слово на иллюстрацию. Именно поэтому литографированные издания невозможно рассматривать с одной лишь стороны освобождения слова: рисунок и типографика здесь тесно переплетены и имеют общее начало.

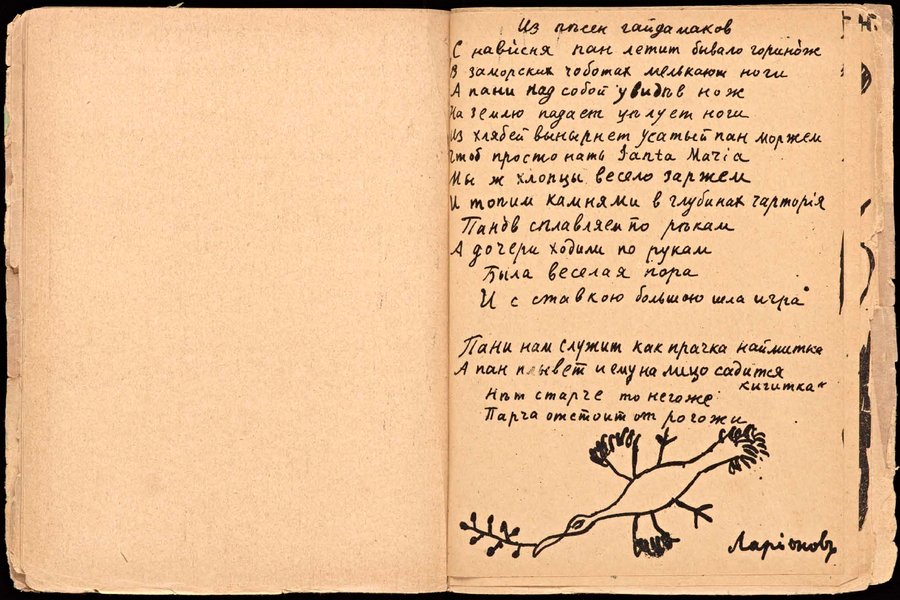

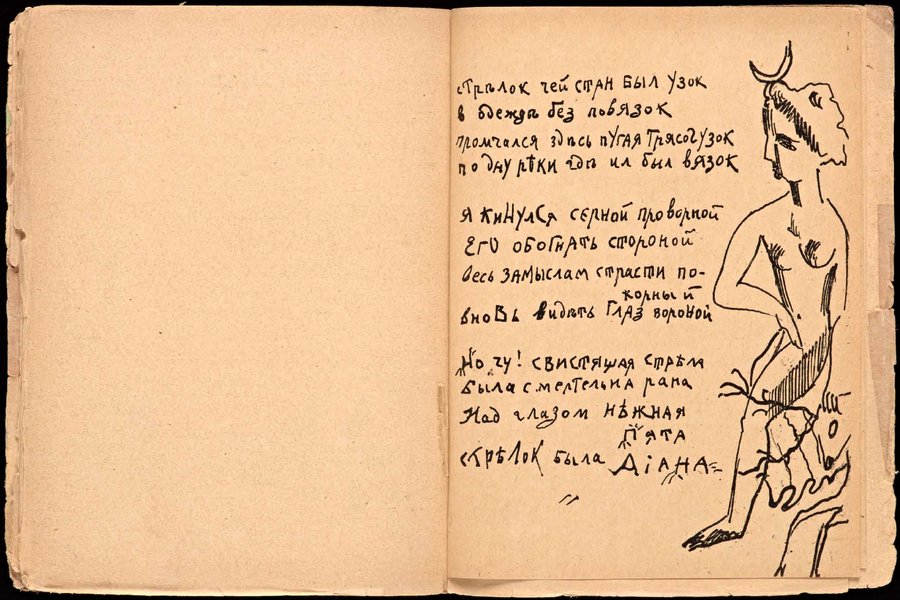

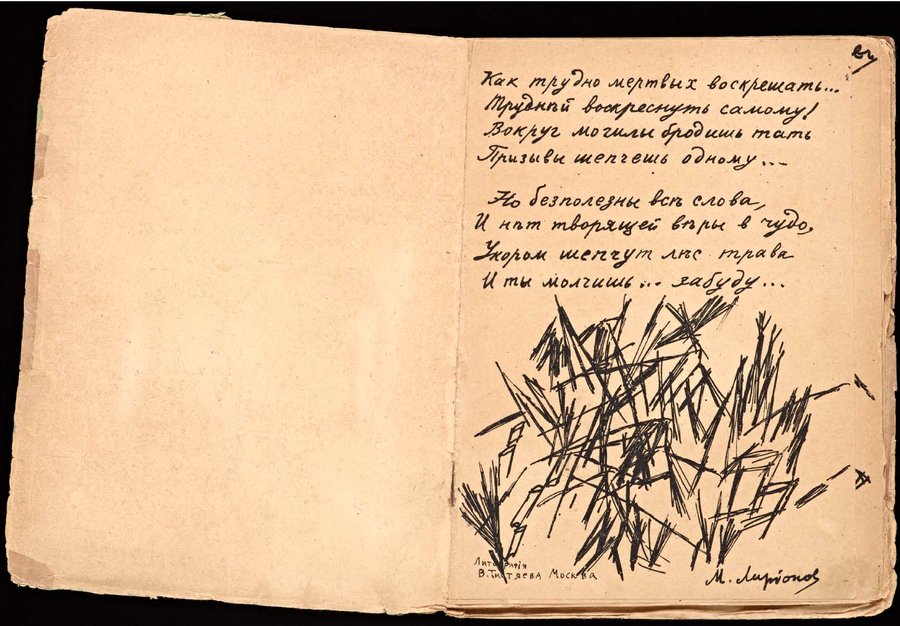

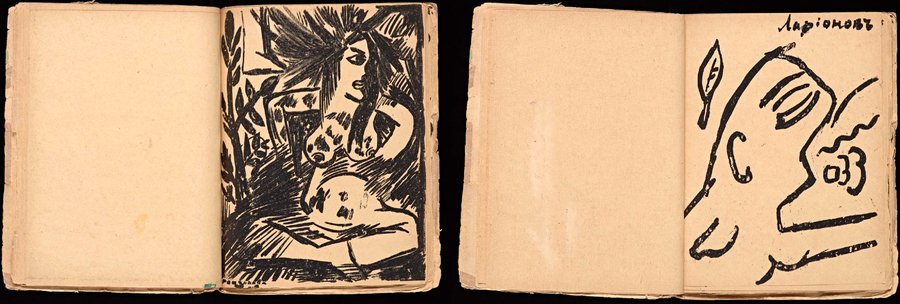

А. Крученых, В. Хлебников «Мирсконца», рисунки М. Ларионова, Н. Гончаровой, Н. Роговина, В. Татлина. Москва: Изд. Г. Кузьмина и С. Долинского, 1912.

Ярким примером литографированного издания является сборник «Мирсконца». В нем поэмы написаны несколькими людьми, поэтому здесь хорошо видно, насколько по-разному воспринимаются произведения, оформленные разными почерками. Но особенно интересно то, как буквы взаимодействуют с иллюстрациями. Например, быстрые и летящие строки стоят с лучистскими рисунками Ларионова, а увесистые и немного корявые буквы расположены вместе с его примитивистскими иллюстрациями. Хаотичный и непонятный почерк рядом с рисунками Роговина, похожими на скетчбук. Темные плотные буквы рядом с уверенными иллюстрациями Гончаровой. И, конечно, нельзя не отметить примитивистский стиль в иллюстрации богини животного мира Дианы — символ борьбы с искусством, основанном на римском. А работы Роговина, похожие на наскальные рисунки — это и есть то самое обращение к истокам.

«Мирсконца», иллюстрации Н. Роговина, М. Ларионова и В. Татлина

От привычного вида книги здесь уже совсем ничего не остается: кривые, как будто нарезанные вручную, страницы, некоторые из которых выглядят так, как будто перед нами рукопись, а не опубликованное издание. У них отсутствует постоянная ориентация, так что иногда не сразу понятно, куда смотреть и что читать. Заголовки, авторы, нумерация страниц — все это осталось далеко в прошлом. Периодически литографии заходят на края страницы, из-за чего окончательно пропадает привычная аккуратность книжного макета. Да и читать часто сложно из-за неразборчивого почерка. Это все является бунтом футуристов против простого восприятия, к которому читатель привык, механически взаимодействуя с типографским набором.

Помимо этого создается впечатление, что если раньше художник хотел, чтобы зрителя восхитила его картина, то здесь он хочет сыграть совсем на других чувствах, например, на возмущении.

«Мирсконца», иллюстрации М. Ларионова и Н. Гончаровой

В предыдущем разделе уже были рассмотрены коллажи Ольги Розановой, но первой эту технику в футуристической книге применила не она, а Наталья Гончарова, которая приклеила на обложку «Мирсконца» вырезанный цветок. В совокупности с наивной типографикой аппликация дает ощущение какой-то небрежности, но вместе с тем наделяет каждую обложку уникальной ценностью, что само по себе очень интересно взаимодействует с футуристическим утверждением: «прочитав — разорви!».

Обложки «Мирсконца» авторства Н. Гончаровой

Интересное сочетание стихотворения и иллюстрации происходит на страницах «Помады» авторства Крученых. Здесь буквы как будто понемногу стекают вниз, превращаясь в беспредметные рисунки Ларионова.

А. Крученых «Помада», иллюстрации М. Ларионова, Москва: Изд. Г. Кузьмина и С. Долинского, 1913.

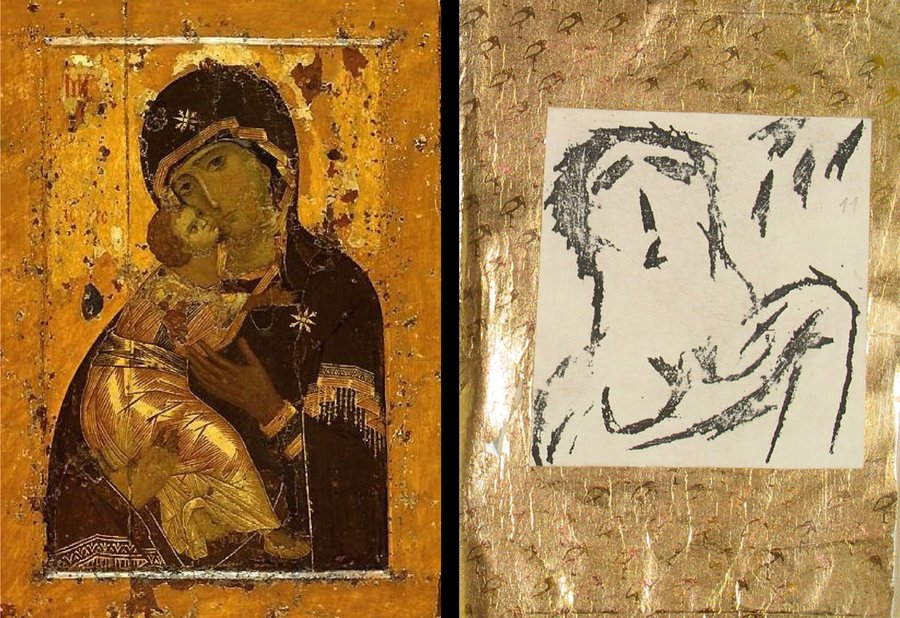

По-настоящему знаковой «Помада» является в плане обращения к истокам. Во-первых, иллюстрации Ларионова помещены на золотистый фон, что с одной стороны похоже на иконописные образы святых, но с другой, напротив, противопоставляется им своим примитивизмом, а в случае лучистских иллюстраций еще и динамизмом.

Богоматерь Владимирская, 1130-е годы. Иллюстрации М. Ларионова.

Во-вторых, на некоторых рисунках мы видим его устремление на восток. Например, на одной из иллюстраций перед нами предстает женщина в шароварах с корзиной, а на другой нагая девушка среди деревьев. В некоторых изданиях Ларионов вручную раскрашивал эти черно-белые иллюстрации, что делает их создание похожим на создание лубка.

Иллюстрации М. Ларионова в сборнике «Помада»

Лубок «Баба Яга едет с крокодилом драться», автор неизвестен, XVII век

Обложка книги Крученых «Две поэмы. Пустынники. Пустынница» опять похожа на переосмысление книг того времени на будетлянский лад. Если сильно обобщать, то композиционно она напоминает любую другую обложку тех лет, но вместо мелкой типографики — крупный литографированный текст, приобретающий нелогичные переносы из-за того, что ему тесно в этой растительной рамке. Вместо вычурных детальных изображений — крупные, уверенные, объемные Гончаровские узоры.

Обложка книги «Две поэмы. Пустынники. Пустынница», 1913 год (слева). Книга «Рифмы», 1901 год (справа).

Страниц с иллюстрациями в издании «Пустынников» становится в два раза больше, чем страниц со стихами, поэтому второе невозможно не воспринимать через призму первого. Это говорит о том, что иллюстрация наконец-то выходит в книге на уровень слов и становится полноценной частью повествования. Теперь текст и рисунки влияют друг на друга в равной степени (а в этой книге преимущество и вовсе у рисунков), поэтому нельзя вытащить что-то одно, не потеряв при этом сути произведения.

«Пустынники. Пустынница», иллюстрации Натальи Гончаровой

Страницы с текстом опять разворачиваются на девяносто градусов, а на одной из них присутствует разрез, разделяющий страницу на две части. Можно заметить, что здесь, как и во многих книгах выше, снова отсутствует понятие разворота, а информация располагается только на правой стороне.

Развороты книги «Две поэмы. Пустынники. Пустынница»

Удивительное написание появляется в «Изборнике стихов» Велимира Хлебникова. Художник Павел Филонов не только пользуется изобразительными свойствами собственного почерка, но и наполняет смыслами отдельные символы, дорисовывая их. Измененные размеры создают определенный темп прочтения и двухслойное восприятие, как это было в рассмотренной трагедии «Владимир Маяковский» и в поэмах Василия Каменского. А дорисованные формы добавляют каждой букве смысла, хотя и возвращают нас к сюжетности. Эти приемы опять отсылают к истокам, так как напоминают традиции инициалов.

В. Хлебников «Изборник стихов», текст и иллюстрации П. Филонов, Санкт-Петербург: ЕУЫ, 1914.

Изборник. 1076 год (устав)

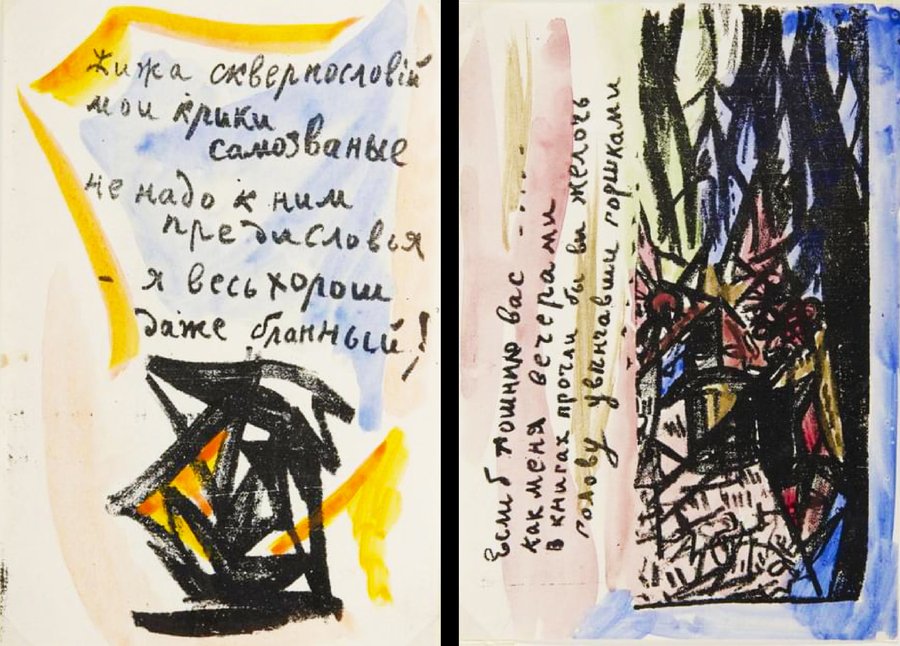

Если до этого мы видели только раскрашенные как лубки картинки, то в книге «Утиное гнёздышко… дурных слов…» Розанова не просто раскрашивает существующие образы, она ищет взаимодействия между цветом и стихотворением, делая физически невозможным исключения одного из другого и окончательно сращивая рисунок и слово в русской футуристической книге.

А. Крученых «Утиное гнёздышко… дурных слов…», иллюстрации О. Розанова, Санкт-Петербург: ЕУЫ, Типография т-ва «Свет», 1913.

Заключение

Доподлинно неизвестно, удалось ли будетлянам все-таки освободить слово, так как его освобождение — это довольно философский концепт. На мой взгляд, они справились с этой задачей, и судить об этом можно по вектору развития дизайна, который футуристы задали на годы вперед. Разные начертания внутри шрифтового набора, отказ от стандартного книжного макета, сращивание текста с иллюстрацией, типографические композиции, разные техники печати и леттеринг — все это является настоящим графического дизайна, а значит, эксперименты будетлян не были напрасными.

Бобринская Е. А. Взаимодействие поэзии и живописи в русском кубофутуризме: дис. — МГУ им. МВ Ломоносова, 1993.

Бурлюк Д., Бурлюк Н., Крученых А., Кандинский В., Лившиц Б., Маяковский В., Хлебников В. Пощечина общественному вкусу. М.: Издание Г. Л. Кузьмина, 1912.

Ковтун Е. Ф. Русская футуристическая книга. Россия: РИП-холдинг, 2014.

Крученых А., Хлебников В. Буква как таковая. 1930.

Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое. М.: ЕУЫ, Я. Данкин и Я. Хомутов, 1913.

Поляков В. В. Футуристическая книга // Сайт rusavangard.ru (URL: https://rusavangard.ru/online/history/futuristicheskaya-kniga/)

artchive.ru (дата обращения: 18.11)

culture.ru goslitmuz.ru (дата обращения: 19.11)

elib.shpl.ru (дата обращения: 15.10)

getty.libguides.com (дата обращения: 14.10)

gitara-vrn.ru (дата обращения: 26.11)

goslitmuz.ru (дата обращения: 19.11)

nlr.ru (дата обращения: 12.11)

raruss.ru (дата обращения: 11.11)

traumlibrary.ru (дата обращения: 25.11)

vk.com/gnigi (дата обращения: 26.11)