Значение образов животных в искусстве Средневековья

Рубрикатор

2. Бестиарий 3. Обитатели бестиария 4. Животные в религиозных сюжетах 5. Животные в средневековых рукописях 6. Образы животных в маргиналиях 7. Заключение

Концепция

Средневековый период XI–XV веков характеризуется активным влиянием религии на все жизненные сферы, вера становится главной движущей силой для населения, что отражается в том числе и на искусстве: христианство предстает как основной источник вдохновения для художников, скульпторов и архитекторов. Искусство перестает нести эстетическую функцию: через изображения библейских сцен, житий святых и аллегорических сюжетов люди познают основы вероисповедания. Живопись выступает в роли пространственного и вербального текста, в котором содержатся важнейшие культурные смыслы. В эпоху готики и позднего средневековья художественные произведения становятся систематизированным средством коммуникации, соединяющим визуальные символы и религиозные убеждения. Главным принципом средневековой поэтики становится акцент на правдоподобном изображении духовного мира человека с помощью аллегорий и символов. Образы животных, присутствующие в готических соборах, в миниатюрах рукописей и фресках итальянских мастеров, выступают как знаки, позволяющие транслировать абстрактные идеи в доступной для населения форме. Теперь искусство могло не радовать глаз смотрящего, а устрашать, наставлять и обучать. Образ животного в средневековом искусстве часто выполнял функцию аллегории и морального напоминания. Львы олицетворяли доблесть и храбрость, агнцы — жертву Христа и невинность, а змеи становились метафорой искушения и зла. Примером тому служат средневековые сборники «бестиарии» — своеобразные каталоги с настоящими и вымышленными живыми существами с символическим истолкованием. Авторов бестиарий не интересовали реальные повадки и строение животных, они рассматривали их с духовной точки зрения. Также и Страшный Суд на фресках и витражах включал сцены, где живые существа становились аллегориями добродетеля, так и греха, тем самым воспитывая аудиторию через визуальное воздействие. В произведениях художников, скульпторов, архитекторов животное не могло иметь исключительно эстетическую функцию: каждый герой становился отдельным, говорящим со зрителем символом.

Выбор визуального материала основан на подборе наиболее отвечающих теме произведений, содержащих в себе библейские сюжеты или направленных на поучение смотрящего в рамках 10-15 веков. Миниатюры, фрески, витражи и т. д. демонстрируют разнообразие интерпретаций символов и их значение в религии. Изучение этих образов выявляет способы, с помощью которых средневековое общество формировало и закрепляло культурно-нравственные нормы посредством визуальной передачи. Цель исследования — выявление механизмов, с помощью которых образы животных в средневековом искусстве транслировали моральные принципы и философские смыслы, отражая мировоззренческие установки эпохи. Гипотеза предполагает, что животные являлись активными элементами религиозного искусства в эпоху средневековья, способствующими не только отражению христианских учений, но и формированию общественного сознания через многозначные, эмоционально насыщенные образы. Исследование демонстрирует, что средневековое искусство с помощью образов животных выполняло функцию не только эстетического украшения, но и комплексного культурного института, соединяющего сакральное и социальное, способствующего интеграции религиозных догматов с повседневной жизнью общества.

Бестиарий

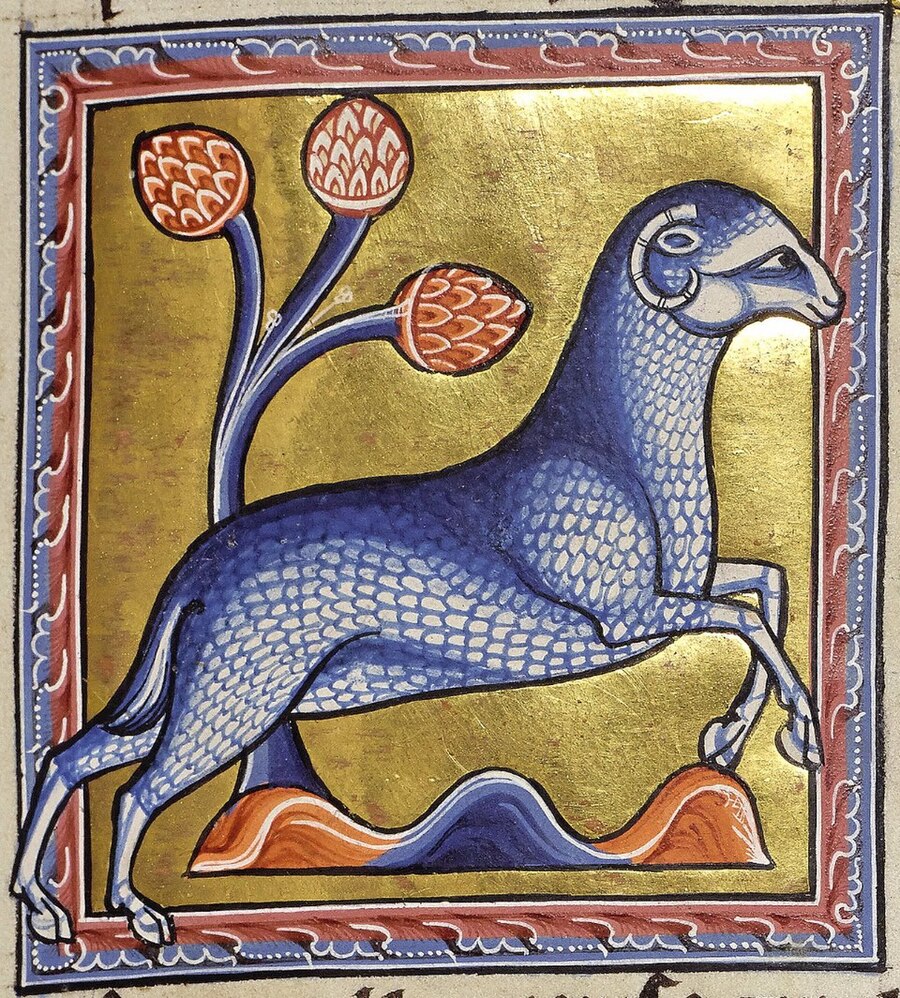

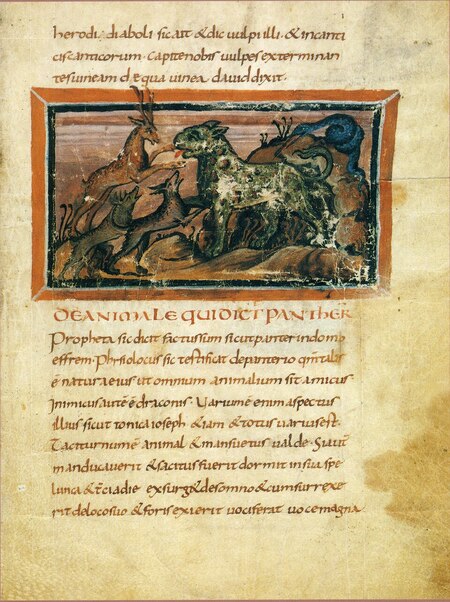

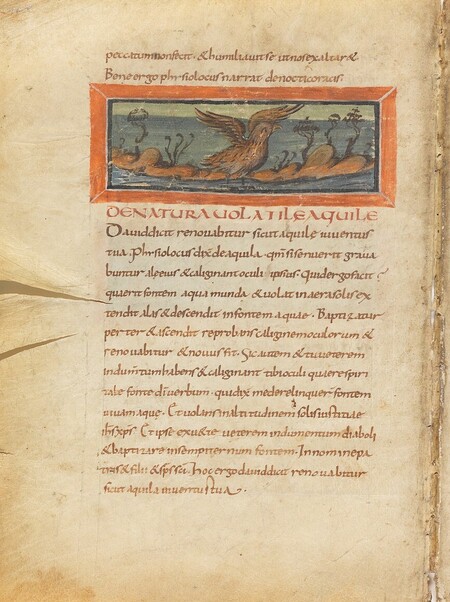

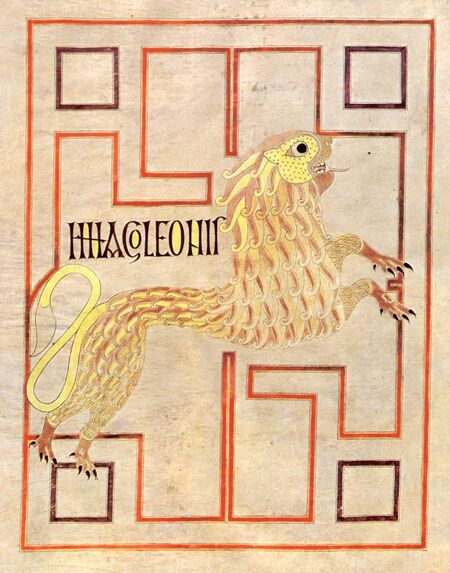

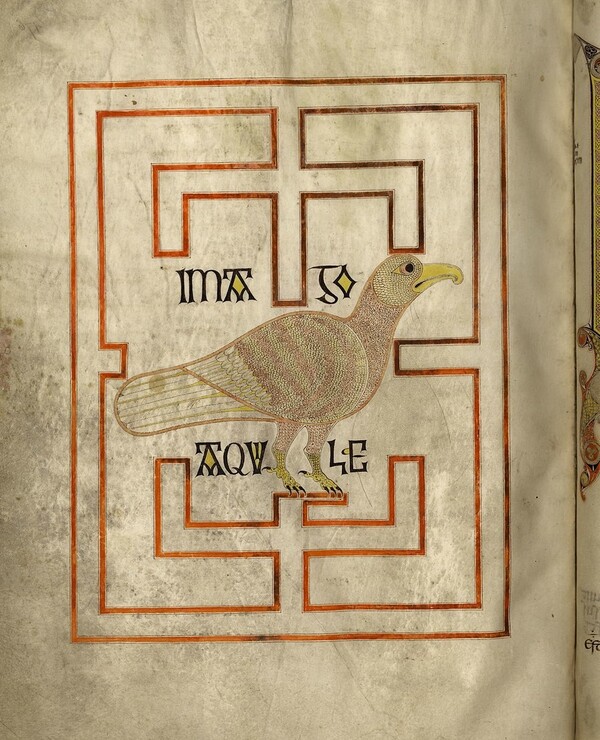

Бернский Физиолог. 850-е годы (?)

Бестиарий (от лат. bestia — «зверь») — средневековый сборник зоологических статей с иллюстрациями, в которых символически описывались различные животные в прозе и стихах. бестиарии имели псевдонаучное звучание, нацеленное на поучение читателя. Жанр бестиария сформировался в западноевропейской книжности в XII–XIII веках. Основной источник — греческий трактат «Физиолог» (II–III вв., Александрия). В каждой главе первого бестиария «Physiologus» кратко описывается определённое животное и даётся христианская интерпретация его внешнего облика и поведения. Текс был написан так, что под видом зоологии (псевдозоологии) проповедовалась христианская доктрина.

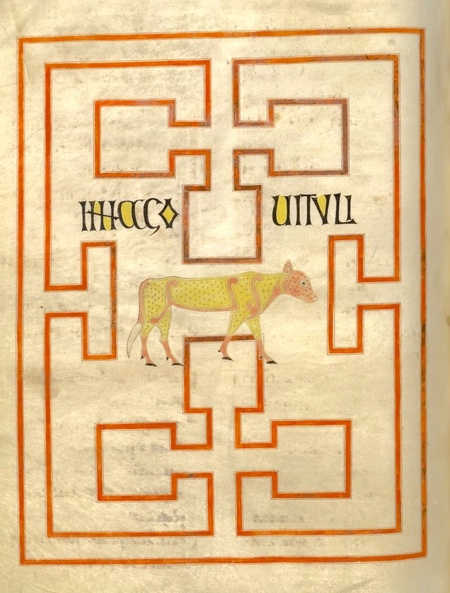

Бернский Физиолог. 850-е годы (?)

Бернский Физиолог. 850-е годы (?)

В «Физиологе» описаны и реальные животные, и мифические существа, и драгоценные камни. Всего там 49 коротких глав. Каждая глава устроена просто: сначала пару строк о каком‑то свойстве животного, а затем — нравоучительное объяснение, как это свойство связано с христианской моралью. Первая глава почти всегда была про льва — и этот порядок перенялся потом и в бестиариях. В XII веке к этим текстам добавили материалы из «Этимологий» Исидора Севильского, и вместе они сложились в дальнейшем ставшим популярным жанр. В Русь «Физиолог» пришёл, скорее всего, через болгарские переводы, и пользовался уважением вплоть до XVII века. Символика животных из бестиариев проникла в искусство и иконопись: например, образы льва и единорога появлялись в церковной и бытовой графике как символы определённых идей

1. Фрагмент «Абердинского бестиария», XII век 2. Оксфордский бестиарий, 1511 год

В XII веке в Англии происходят изменения: к «Физиологу» по завершении каждой главы добавляют новые зоологические фрагменты, некоторые главы с описанием животных постепенно вытесняются, и на их место приходят моралистические легенды и иллюстрации описанных существ. Авторы бестиариев (зачастую монахи) не могли выезжать за пределы страны и анализировать внешний вид экзотических животных, поэтому ориентировались на смутные описания в текстах или на журнальные рассказы путешественников, которые нередко преувеличивали или неправильно описывали некоторые факты. Средневековых читателей это мало заботило: правдивость сведений уступала значению нравственных притч — их ценность не в точности изображения, а в духовном содержании.

Бернский физиолог, около 830 года

Позже бестиарии получили распространение в Северной Франции: они издавались на латыни для духовенства и на французском для мирян. Литературная традиция продолжала развиваться, появились философские варианты бестиариев и тексты, созданные под влиянием куртуазной литературы. Самым ранним бестиарием на французском является труд англо‑нормандского поэта Филиппа де Таона, написанный в 1121–1135 годах. Филипп де Таон перевел «Физиолога» на старофранцузский язык, самую раннюю из сохранившихся транскрипций на этом языке. Он описал более тридцати зверей и несколько драгоценных камней.

«Бестьера д’Амур», Ришар де Фурниваль, ок. 1245 года

Создатель бестиария опирается на набор признаков животного, известный ему: он может воспроизводить знакомую комбинацию, а может и дополнять её или исключать отдельные элементы. Например, у лебедя выделяются две центральные натуры: он прекрасно поёт, особенно в предсмертный час; и его белое оперение контрастирует с тёмной кожей. Многие бестиарии — прежде всего трактат «О животных и других вещах» (XII в.) и бестиарий из Бодлианской библиотеки (1226–1250 гг.) — фиксируют оба этих свойства; второе свойство разворачивается в подробный сюжет: убитого лебедя ощипывают, и перед приготовлением обнаруживается его тёмная плоть. Позднейший автор (конец XIII в.) итальянской «Книги о природе животных» сосредотачивается на прекрасном пении, исключая второе свойство и ограничиваясь замечанием, что лебедь «почти весь белый (quasi tutto biancho)». Такое сокращение, по-видимому, продиктовано стремлением придать лебедю полностью позитивную интерпретацию: второе же свойство в бестиариях имело негативные коннотации.

Сказание о Лебедином рыцаре. Книга Талбота Шрусбери, Руан, ок. 1445 года

Обитатели бестиария

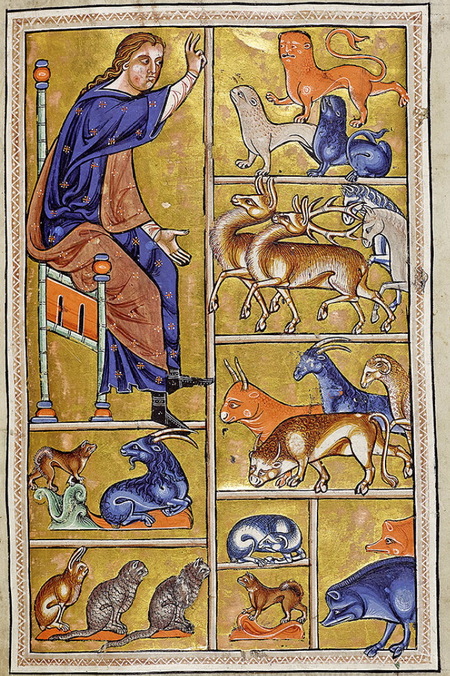

Абердинский бестиарий

Лев

Лев из «Бестиара любви», Ришар де Фурниваль, ок. 1245 года, Лев и детеныши в Рочестерском Бестиарии, неизвестно, ок. 1230

Лев — это царь зверей, и как таковой обычно является первым зверем, описанным в бестиариях. Львиная глава, как правило, изображена наиболее детализированно и сложно. «У Льва три природы: когда Лев, идущий по горам, видит, что на него охотятся, он стирает свои следы хвостом; он всегда спит с открытыми глазами; а его детеныши рождаются мертвыми и оживают на третий день, когда мать дышит им в лицо или отец рычит над ними» …

Леопард

Абердинский бестиарий, XII век

Леопард — это пятнистое дикое животное, которое очень быстро передвигается. Он порождается прелюбодеянием между львицей и пардом.

Пантера

Якоб ван Маерлант, «Цветы природы», между 1340–1350 годами

Пантера — яркое, многоцветное и грациозное существо; её единственный противник — дракон. Когда пантера рычит, от неё исходит сладкий аромат, привлекающий всех зверей, кроме дракона. Тот же, охваченный ужасом, отступает в свою нору и лежит оцепеневший, словно мёртвый.

Слон

«Зеркало спасения человека», 1360 год

Слон –животное без коленных суставов, поэтому если они упадут, то уже не смогут подняться. Чтобы не упасть, слон прислоняется к дереву, пока спит. Чтобы поймать слона, охотник может частично прорубить дерево; когда слон прислоняется к дереву, дерево ломается, и слон падает. Не в силах подняться, зверь кричит, и другой большой слон пытается поднять его, но безуспешно. Наконец приходит маленький слон и поднимает упавшего.

Василиск

Абердинский бревиарий, 12 век

Василиск —король змей (Регул), а по сути помесь петуха и змеи. Как и скорпион любит тепло и сухость. Своим запахом убивает змей, а огнем, выходящим из пасти— птиц, взглядом же — людей. Увидеть василиска, вылупляющегося из петушиного яйца — редкое явление. И из всех животных только ласка может убить василиска

Левкрота

Абердинский бревиарий, 12 век

Левкрота — быстрый зверь, живущий в Индии. Помесь львицы и гиены, имеющая лошадиную голову и ростом с осла с широким ртом от уха до уха. Вместо отдельных зубов у левкроты на каждой челюсти растет цельная кость. Подобно гиене, левкрота может издавать звуки, напоминающие человеческую речь.

Животные в религиозных сюжетах

Животные в средневековом искусстве служили символами моральных качеств и добродетелей, передавая абстрактные идеи и аллегории на библейские и теологические темы посредством узнаваемых образов, что делало религиозные учения более доступными для неграмотной аудитории. Они также служили эмблемами происхождения и статуса в геральдике, заимствуя устоявшиеся значения из бестиариев и трактатов по естественной истории, и использовались в качестве персонажей фольклора и мифологических повествований, связывая художественные произведения с популярными повествованиями и верованиями.

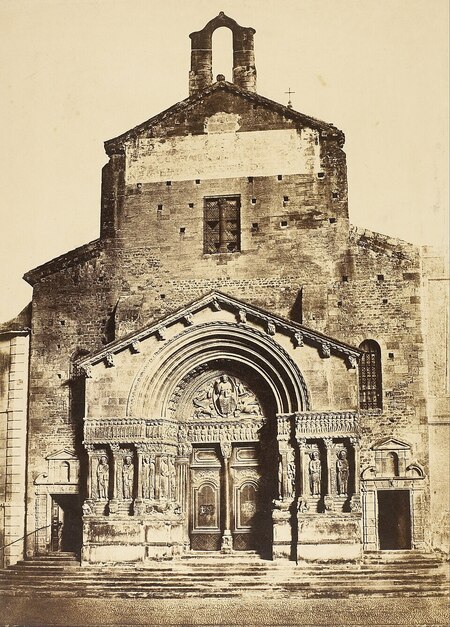

Портал церкви Святого Трофима, XII век

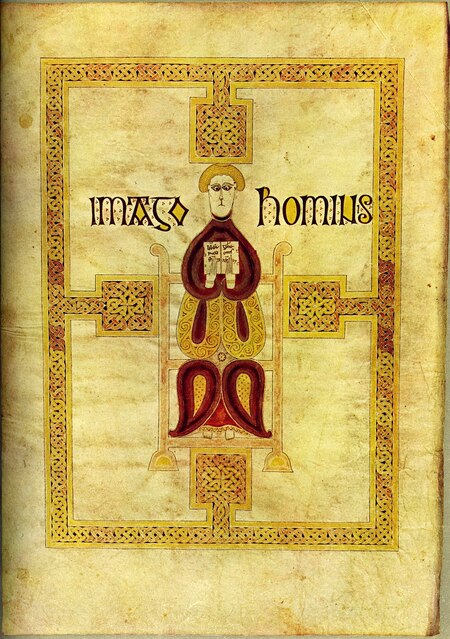

Евангелия от Матфея, Марка и Луки известны как Синоптические евангелия, потому что они содержат много похожих историй, часто изложенных в одном и том же порядке или почти дословно. Хотя хронологические рамки их создания часто обсуждаются, традиционно считается, что они были написаны двумя из двенадцати апостолов Иисуса, Матфеем и Иоанном, а также двумя «апостольскими мужами», Марком и Лукой, которые часто включаются в число 70 апостолов в православной традиции.

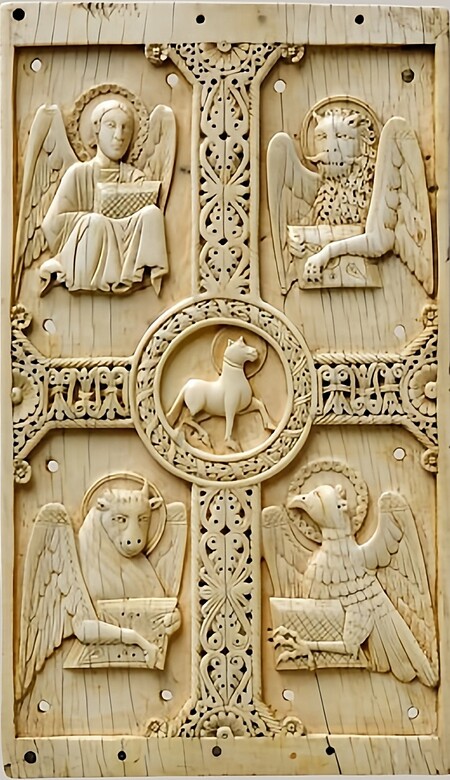

Четыре крылатых существа, символизирующих четырёх евангелистов, окружают Христа во Славе на романском тимпане церкви Святого Трофима в Арле.

Значения, приписываемые этим символам, менялись на протяжении веков. В полной мере тему раскрыл Рабан Мавр, определивший три уровня значимости этих животных: во-первых, они олицетворяют евангелистов, во-вторых, они символизируют природу Христа и, в-третьих, они олицетворяют добродетели, необходимые верующему человеку для спасения. Изначально эти животные могли восприниматься как олицетворение высших форм различных видов: человек — царь творения, образ творца; лев — царь хищников; бык — царь домашних животных; орел — царь птиц.

1. Святой Марк (лев) 2. Святой Лука (бык или вол) Иллюминированное Евангелие из Эхтернаха, ок. 690 года

1. Святой Матфей (крылатый человек или ангел_ 2. Святой Иоанн (орёл) Иллюминированное Евангелие из Эхтернаха, ок. 690 года

Картина Джотто ди Бондоне «Поклонение волхвов» входит в серию работ, объединённых темой истории жизни и страстей Иисуса Христа. «Поклонение волхвов» — одно из центральных событий в рождественской истории — прибытие волхвов, мудрецов с Востока, которые пришли поклониться новорожденному Спасителю и принесли дары из золота, ладана и смирны.

Джотто ди Бондоне, «Поклонение волхвов», 1266/70-1337 годы

Жанровая сцена здесь введена не случайно: кричащий верблюд так же реален, как и ангел, который стоит возле волхвов. По другой версии сюжет трактуется так: животные на картине символизируют экзотическое происхождение мудрецов.

Джотто ди Бондоне, «Поклонение волхвов», 1266/70-1337 годы

Фронтиспис к рукописи Вергилия, принадлежавшей Петрарке. 1340 год

Овцы в таком контексте традиционно связаны с образом пастуха и символизируют кротость, покорность и заботу о покое и благополучии. В произведениях Вергилия, особенно в «Буколиках» (пасторальной поэзии), овцы отражают идиллическую, спокойную жизнь и гармонию с природой. Они также могут символизировать простоту и чистоту, а в более широком смысле — народ или общину, нуждающуюся в защите и заботе.

Фрагмент. Фронтиспис к рукописи Вергилия, принадлежавшей Петрарке. 1340 год

Доменико Гирландайо трижды рисовал Тайную вечерю Иисуса на отдельных фресках. Сюжет картины и изображает последний ужин Иисуса Христа с двенадцатью апостолами перед распятием. Такая деталь, как кот, усиливает смысл фрески.

Доменико Гирландайо, «Тайная вечеря», 1480–1486 годы

В христианской и европейской символике коты часто ассоциировались с хитростью и коварством. В «Тайной вечере», где говорится о предательстве Иуды, кот может намекать на присутствие греха и измены среди апостолов. Животное также может символизировать дьявольские или тёмные силы, под воздействием которых совершается предательство. В некоторых интерпретациях кот может указывать на необходимость быть внимательным и осведомлённым о происходящем.

Фрагмент с котом, «Тайная вечеря», Доменико Гирландайо, 1480–1496 год

Животные в средневековых рукописях

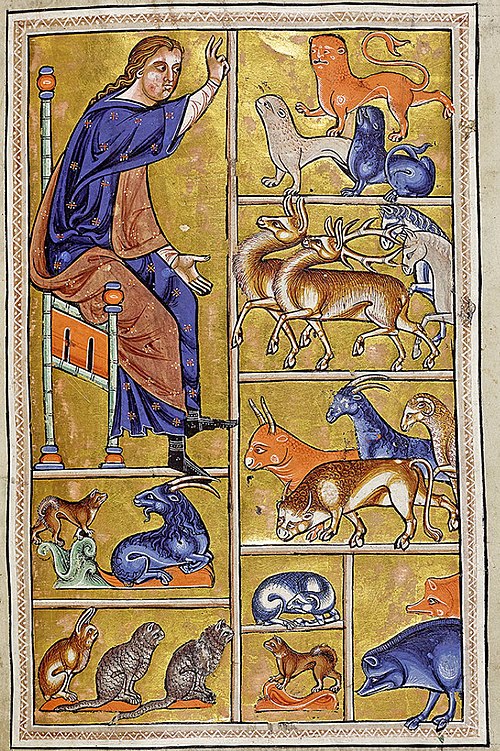

1. Табличка с Агнусом Деи (Агнец Божий) на кресте между эмблемами четырёх евангелистов, ок. 1050 года 2. Мемориальная доска с изображением Бога, создающего животных, ок. 1050 года

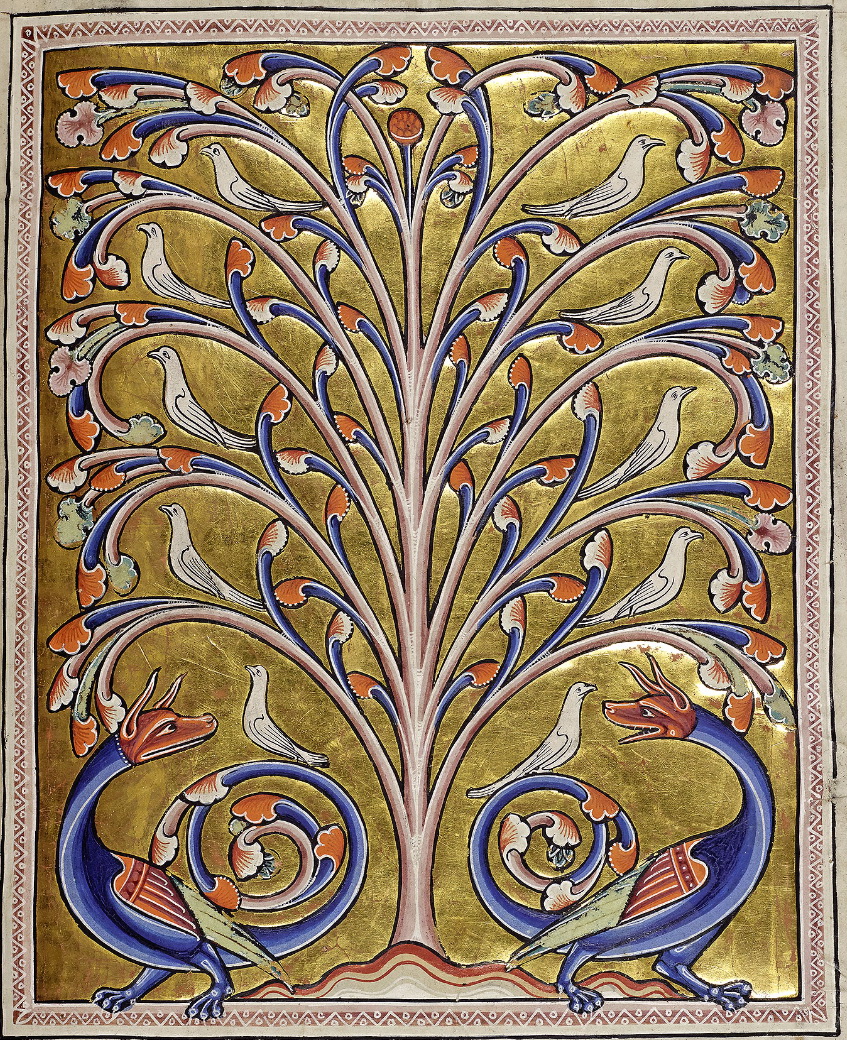

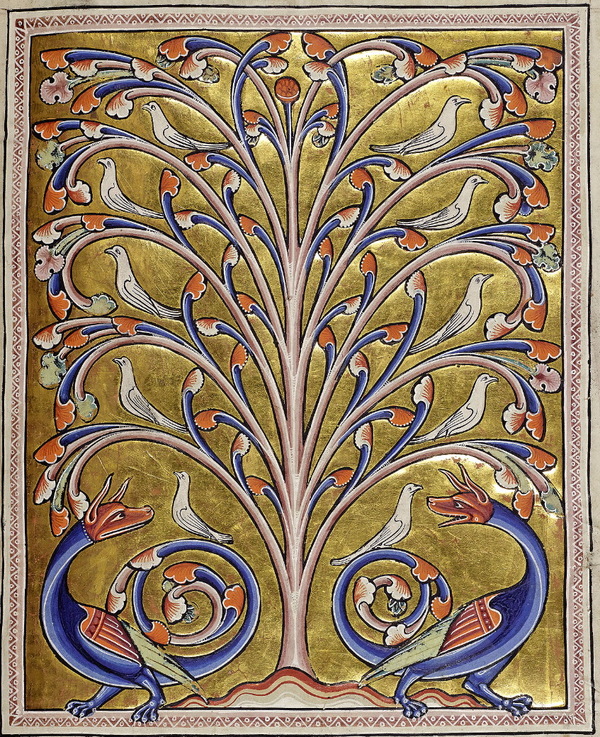

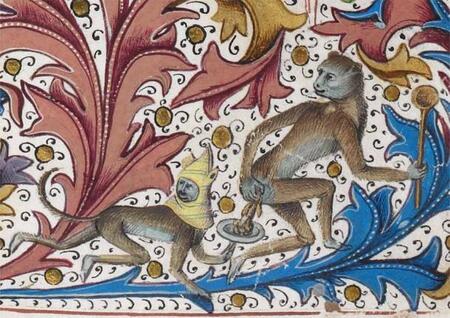

В средневековых рукописях изображения животных чаще всего использовались в качестве декоративных элементов, не связных напрямую с содержанием текста. Они располагались на полях, внутри украшенных заглавных букв, рамок и границ, и в других декоративных деталях. В рукописях также встречаются изображения людей и гибридных существ, сочетающих черты человека и животного, известных как «гротески» или «химеры». В рукописях, созданных в раннесредневековых монастырях Британских островов, в характерном переплетающемся орнаменте можно обнаружить многочисленные изображения животных и людей, вплетённых в буквы или полностью заполняющих страницы.

1. Бестиарий/Liber de natura bestiarum, Англия, после 1236 года 2. бестиарий, Англия, ок. 1226–1250 годов

Переплетение превращается в длинные стилизованные тела птиц, змей и наземных животных с головами и когтями, растущими с концов. Этот стиль восходит к дохристианским кельтским и англосаксонским традициям металлообработки, например, к украшениям из сокровищ корабельного захоронения Саттон-Ху.

Лицо, погребённое в Саттон-Ху, около 599–624 года

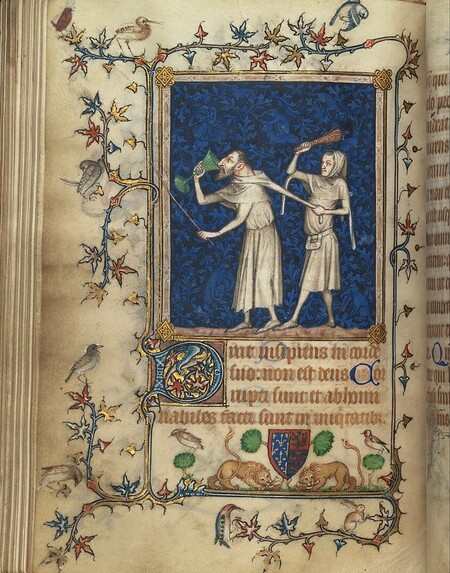

Миниатюра из Псалтыря Бонн де Люксембург, Жан ле Нуар, ок. 1348–1349 годов

Миниатюра показывает владельца рукописи, молящегося перед изображением трёх женщин перед алтарём. Сцена отсылает к еврейскому обычаю дарить двух голубей в храм, чтобы «выкупить новорождённых» детей после того, как они были принесены Богу.

Рукописная книга часов, около 1480–90 года

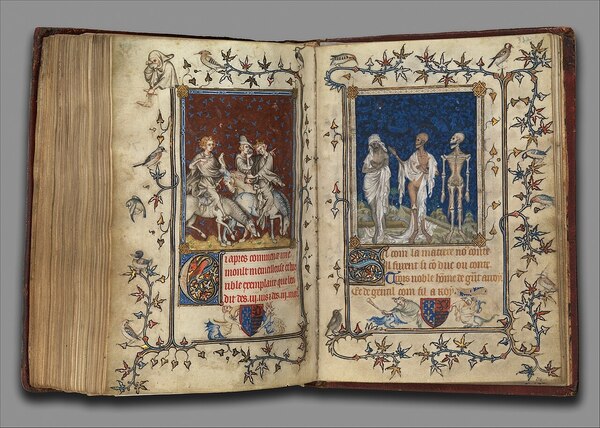

Образы животных в маргиналиях

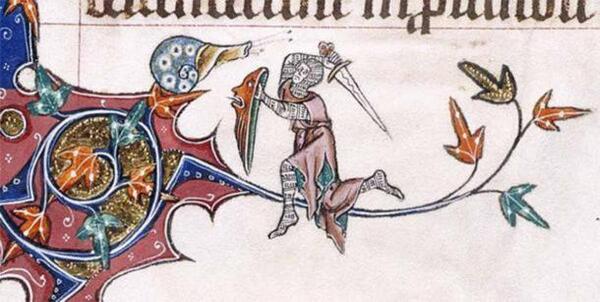

Животные, изображенные на полях средневековых рукописей, представляют собой многослойный культурный феномен, который невозможно свести к одному значению. Эти изображения выполняли роль своеобразного комментария к основному тексту, иногда усиливая пояснительное или аллегорическое послание, иногда обеспечивая сатирический или пародийный контрапункт, а часто являясь чисто декоративной или комедийной вставкой, призванной развлечь читателя.

1. Жан де Ваврен, Recueil des croniques d’Engleterre, Брюгге, 1471–1483 годы 2. Кролик-убийца в Декреталях Смитфилда, около 1300 года

По форме маргиналии варьировались от реалистичных набросков до карикатур, гротескных созданий и гибридов, где человеческие и звериные черты сливались в калейдоскопе фантазий.

Горлестонская псалтирь, рукопись XIV века

Папский птичий человек Гийома Дюрана, Авиньон, до 1390 года

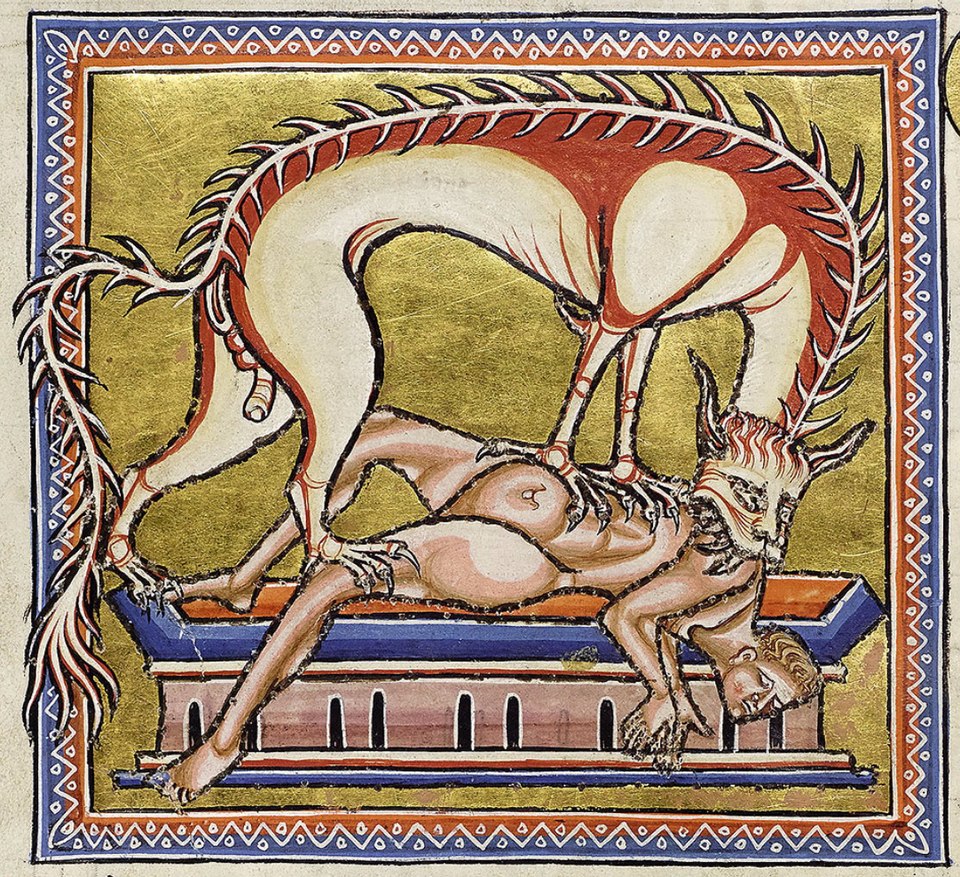

Король Филипп Македонский наблюдает, как его жена ложится с драконом в «Les faize d’Alexandre», Брюгге, около 1468–1475 года

Заключение

Средневековые изображения животных имели как эстетическую, так и символическую функцию, передавая ключевые моральные принципы и философские идеи эпохи. Религиозное искусство активно использовало животных как аллегорические фигуры, олицетворяющие добродетели, грехи, и вечные истины. Например, агнец ассоциировался с Христом, в то время как змей символизировал искушение и зло. Такое использование животных позволяло формировать общественное сознание, делая абстрактные учения более наглядными и эмоционально доступными широким слоям общества. Витражи и настенные росписи, украшавшие соборы и монастыри, становились своеобразным визуальным катехизисом. Влияние подобных образов выходило за пределы храма, закрепляя нормы поведения и моральные ориентиры.

Сентябова М. В. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЖИВОПИСИ //СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА–ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. — 2021. — С. 175.

Makhov, A.E. (2019), «Narrative variations in the Medieval bestiaries», Folklore: Structure, Typology, Semiotics, vol. 2, no. 4, pp. 31–49, DOI: 10.28995/2658-5294-2019-2-4-31-4

Чумакова Т. В. Символика животных в христианской культуре //Человек. — 2009. — №. 3. — С. 93-104.

Салтыкова В. Монстры, химеры и пришельцы в искусстве Средневековья. — Litres, 2024.