Путь Розановой к цветописи и ее влияние на искусство СССР

РУБРИКАТОР

1. Концепция; 2. «Союз Молодежи»; 3. «Заумь» Кручёных; 4. «Супремус»; 5. Философия цветописи; 6. Неофициальное искусство СССР; 7. Вывод.

КОНЦЕПЦИЯ

Русский авангард 1910–1920 гг. известен разнообразием художественных группировок, союзов и школ, стремившихся установить новое, революционное искусство. Несмотря на отсутствие упорядоченной системы в авангарде, каждая группировка была тесно связана с другой, художники встречались на выставках и имели общие проекты. Ольга Розанова принимала активное участие в жизни некоторых группировок, например, она была членом «Союза Молодежи» и «Супремуса» и выставляла работы на выставках «Бубнового валета». В 1917 году под влиянием супрематизма Ольга Розанова создала первую работу, с её слов «с острым колоритом», которая отходила от канонов супрематизма Малевича и стала частью нового направления, разработанного Розановой, — цветописи. Из-за ранней смерти художницы от дифтерии, она не смогла в полной мере раскрыть все творческие амбиции, но её работы навсегда оставили отпечаток на творчестве авангарда. В 1960-70 гг. у художников нонконформистов СССР, на фоне усталости от соцреализма, снова появился интерес к абстракциям, имеющим сходство с работами Розановой. Но какая философия стоит за цветописью и почему она снова стала актуальна спустя 50 лет после смерти художницы?

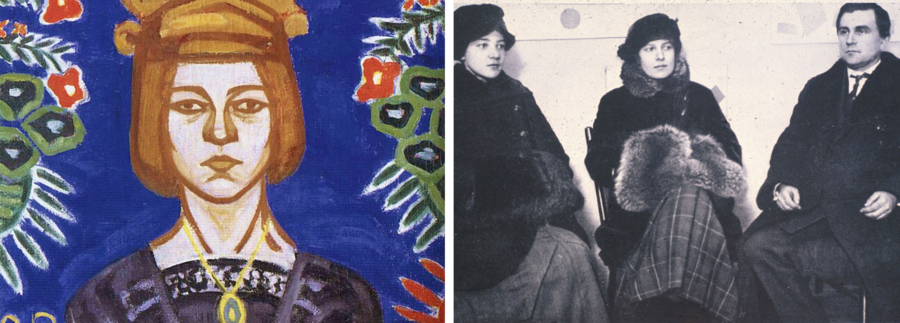

Ольга розанова. «Автопортрет». 1911 / Ольга Розанова, Ксения Богуславская, Казимир Малевич на «Последней футуристической выставке картин „0,10“». 1915

Визуальный материал отобран из работ Ольги Розановой, авангардистов и представителей неофициального искусства CCCP. В визуальном исследовании представлены живописные картины, книжные иллюстрации, коллажи, литографии и фотографии. В качестве текстовых источников выбраны статьи и книги, посвященные русскому авангарду, творчеству Розановы и нонконформизму 30-80 гг. Приоритет отдан источникам, в который приведены цитаты художницы и её современников.

Моя гипотеза заключается в том, что цвет — важная часть в художественном искусстве и грамотная работа с ним, помогла Розановой создать собственное направление, которое опередило своё время нашло отклик в душах многих людей.

Не считая концепцию и вывод, визуальное исследование разделено на шесть пунктов, четыре из которых посвящены разным этапам в жизни художницы, а два остальных — философии цветописи и её влиянию на художников СССР. Пункт «Союз Молодежи» расскажет о деятельности Розановой в этой организации и покажет, как на её творчество повлияли такие направления как примитивизм и футуризм. «Заумь» Кручёных» повествует о ее деятельности в книжной иллюстрации и интересе Розановой к «заумным» стихотворениям. В пункте «Супремус» рассмотрен супрематический период Розановой. В «Философия цветописи» подведен итог творческим поискам художницы и показано прямое влияние на советских художников. И в «Неофициальном искусстве СССР» показано, как теория Розановой опередило время и стало вновь актуально после долгого забвения.

«СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

«Союз Молодежи» — это первое объединение художников-авангардистов, зарегистрированное в 1910 году. Благодаря выставкам и встречам, часто устраиваемых участниками объединения, в «Союз Молодежи» художники часто обменивались мнениями, творческими взглядами и идеями, что создало плодородную почву для развития таланта Розановой. С 1911 года Розанова участвовала в каждой выставке союз, кроме того, она написала манифест объединения и создавала статьи в альманах.

Дебют Розановой на выставке 1911 года произвёл фурор: картину «В кафе» и «Ресторан» приобрел Левкий Жевержеев, председатель общества.

Ольга Розанова. «Ресторан». 1911 / Наталья Гончарова. «В ресторане». 1907

Ольга Розанова. «В кафе». 1912 / Умберто Боччони. «Смех». 1911

Ранние работы Розановы написаны с элементами неопримитивизма. Неопримитивисткая работа «Портрет сестры» сыскала большой успех на выставке общества 1913 г. и даже оказалась напечатана в выпуске № 3 журнала «Огонек» за 1913 год рядом с утерянными работами Малевичами и Спандикова. В тексте «Огонька» авторы поражаются невиданной творческой дерзостью художников и выражают сожаление, что не могут передать всю красоту цвета картин в черной печати [3, стр. 20].

Именно в неопримитивистском этапе замечаются первые эксперименты Розановой с цветом, что особенно хорошо видно в натюрмортах.

«Дорогой Нютик, ангел мой! Портрет твой среди художников произвёл фурор! Школьник всё повторяет: „Красивая барышня Ваша сестра“. Спандиков влезал на лестницу (он висит высоко), чтобы посмотреть на твои „лучистые глаза“…» [Цит. по 9, стр. 220]

Ольга Розанова. Письмо сестре. Декабрь 1912 года.

Ольга Розанова. «Портрет сестры». 1912

Ольга Розанова. «Портрет дамы в зеленом платье». 1912 / Наталия Гончарова. «Курильщик». 1911

Ольга Розанова. «Натюрморт с кувшином и яблоками». Ок. 1912 / Илья Машков. «Фрукты на блюде (синие сливы)». 1910

В 1912 году Розанова познакомилась с Кручёных и Хлебником — поэтами-футуристами. Эти знакомства сильно повлияли на художницу: к 1913 года она становится одной из первых и знаковых представительниц футуризма в русском авангарде. На работах она изображает пейзажи города, будто состоящие из нескольких перемешанных частей, из-за чего картины сравнимы калейдоскопом и напоминают работу Бурлюка «Мост. Пейзаж с четырех точек зрения». Высота исполнения ее футуристических работ доказывается тем, что в 1914 году Розанова была приглашена Маринетти на Первую международную футуристической выставку.

В работах этого периода к экспериментам с цветом прибавляется и причудливая геометрия, искаженное пространство — первые ласточки супрематического периода художницы.

Ольга Розанова. «Город в огне». 1914 / Давид Бурлюк. «Мост (Пейзаж с четырех точек зрения)». 1911

О. Розанова. «Завод и мост». 1913 / Михаил Ларионов. «Уличный шум». 1912 / Наталья Гончарова. «Фабрика». 1912

Ольга Розанова. «Композиция с поездом». Ок. 1910 / Наталья Гончарова. «Велосипедист». 1913

Девиз «В беспрерывном обновлении Будущее Искусства!», придуманный Розановой для манифеста «Союза Молодежи» актуален и для самой художницы, поскольку она никогда не останавливалась на одном художественным направлении.

«ЗАУМЬ КРУЧЁНЫХ»

Кручёных изобрел собственный литературный приём в футуристической литературе — «заумный язык». Считая, что слова — оковы, которые надо сбросить, он отдал предпочтение звуков речи, чистому звуку. Кручёных считал, что художник волен выражаться «личным языком», языком, где слова не имеют общепринятого значения. Розанова приняла участии и иллюстрации и литографии многих из его книг, её визуальный стиль претерпел крупные изменения благодаря «зауми»: она ушла от изображения объекта к беспредметности.

О. Розанова. Иллюстрация из книги «Взорваль». 1913 / О. Розанова. «Мирные граждане роют себе могилы» из альбома «Война». 1916. / О. Розанова. Обложка «Тэ Ли Лэ». 1914

Ольга Розанова. Коллажи из книги «Вселенская война. Ъ» Е. Крученых. 1916

Серия «заумных наклеек», созданная для книги Крученых, стала первым шагом к цветописи. Используя технику коллажа, Розанова изучает наложение цвета, его изменение. Эти эксперименты приводят художницу к «заумной живописи».

Ольга Розанова. Заумные наклейки. 1915

Ольга Розанова. Заумная живопись. 1916

«СУПРЕМУС»

В 1916 году Розанова стала секретарём Супремуса — объединения Малевича. К этому году художница уже полностью ушла в беспредметность, считая, что изображение реальности, какая она есть — это плагиат и что только «раб, изображая образы природы, их повторит» [9, С. 14—22]. Только в абстракции она видела по-настоящему свободное и революционное искусство. Несмотря на то, что она была сторонницей супрематизма, её супрематизм отличался от представлений Малевича, так как она наделяла большей ценностью цвет.

Кроме того, Розанова обвиняла Малевича в плагиате заумных наклеек.

«Весь супрематизм — это целиком мои наклейки, сочетание плоскостей, линий, дисков (особенно дисков) и абсолютно без присоединения реальных предметов, и после этого вся эта сволочь скрывает мое имя» [Цит. по 9, стр. 229]

Ольга Розанова. Письмо Кручёных. Декабрь 1915 года.

Ольга Розанова. Окончательный лист с заумной наклейкой № 8. 1915 / Казимир Малевич «Supremus № 58. Желтое и черное». 1916

Ольга Розанова. Беспредметные композиции. 1916 / Казимир Малевич. «Супрематизм (supremus № 56)». 1916 / Казимир Малевич. «Супрематизм. Живописные объемы в движении». 1915

ФИЛОСОФИЯ ЦВЕТОПИСИ

Так, художница пришла к цветописи. Неизвестно, кто впервые дал такое название её работам: Розанова называла работы «с преображённым колоритом», а название «цветопись» закрепилось уже после смерти художницы. Цвет для нее не инструмент, а цель, поэтому Розанова стремилась отделить цвет от объекта и запечатлеть его чистым, нетронутым материалом и фактурой.

Главная работа Розановой в этом направлении — «Зеленая полоса». В этой работе Розановой удалось решить проблему, с которой столкнулся Малевич — ограничение холста. «Зеленая полоса» — это не просто полоса краски, а свет, который покинул холст. Известно, что на годовщину революции Розанова хотела «прожекторами творить цветовые композиции в воздухе» [Цит. по 9, стр. 175], о чём писал Родченко в «посмертном слове» о Розановой 1918 года.

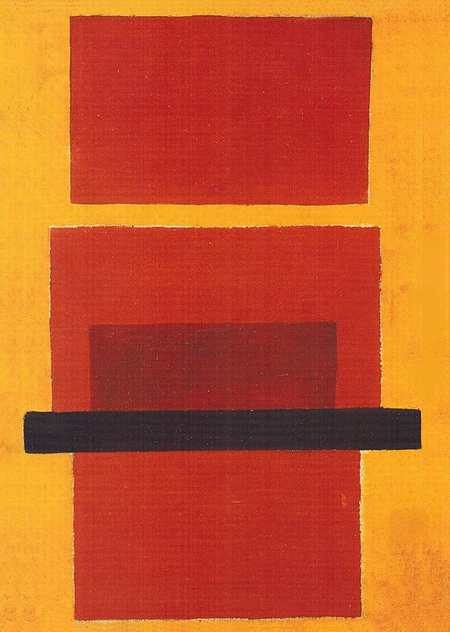

Ольга Розанова. Цветопись. 1918

«Логически дальше надо уничтожить квадрат и идти по цветописи, что и делает Розанова летом 1918 года без всякого Малевича» [Цит. по 12]

Ольга Розванова. «Зелёная полоса». 1917 / Казимир Малевич. «Черный квадрат». 1915

Цветопись Розановой оказала прямое воздействие на ряд некоторых советских художников. Например, Родченко, признававший главенство цветописи над супрематизмом Малевича, в 1921 г. создал триптих «Гладкий цвет», 1921» отсылающий к направлению Розановой. Триптих представлял собой три монохромных полотна чистого цвета, которые художник провозгласил концом станковой живописи. После этой работы Родченко ушел в фотографию и фотомонтаж, вернувшись к живописи только во второй половине 1930-х годов из-за творческого кризиса. Так, для Родченко, призывавшего «идти по цветописи» цветопись стала концом его экспериментов в цветом.

Александр Родченко.Триптих «Гладкий цвет». 1921

Александр Родченко. Остановка трамвая на Сухаревской площади. 1928 / Александр Родченко. «Броненосец Потемкин, 1905». 1925

После образования СССР многие авангардисты приняли участие в индустриальном производстве, вот и Варвара Степанова и Любовь Попова, с которыми была дружна Розанова устроились работать на Первую ситценабивную фабрику в качестве текстильных дизайнеров. Паттерны на тканях художник похожи на абстрактные композиции Розановой, а цветовые сочетания отсылают к ее работам.

Даже после смерти художницы цветопись продолжала существовать как идея и, как она того и желала, вышла за границы холста превратившись в бесконечный паттерн. При жизни Розанову привлекали текстильные производства и вдохновляли народные орнаменты, которые нашли отражение в её творчестве. Поэтому продолжение существования цветописи в формате дизайнерских тканей — закономерный исход.

Ольга Розанова Варвара. Супрематический эскиз ткани. 1917-1918 / Степанова. Эскиз ткани. 1924 / Любовь Попова. Эскиз ткани. 1924

Алексадр Родченко. Обложка журнала «ЛЕФ». 1924 / Алексадр Родченко. Страницы журнала «ЛЕФ». Эскизы Поповой. 1924

Первый, на кого повлияла философии цветописи, — Малевич. Художник, ранее проповедовавший, что искусство это «умение создать конструкцию, вытекающую не из взаимоотношений форм и цвета… — а на основании веса, скорости и направления движения» [6], после творческих осмыслений Розановой напишет: «Цвет, и только он единый, касается нашего творческого центра» [14]. Розанова подарила цвет супрематизму.

После образования СССР Малевич сделал то, что хотела, но не успела в полной мере сделать Розанова, — вывел беспредметное с холста окончательно. «Зеленая линия» хоть и уходила за холст, но Розанова хотела с помощью прожекторов проецировать луч света в небо. Малевич же в 1919 году украсил здание УНОВИСа супрематическими композициями, а в 1928 году были созданы супрематическая посуда («Получашка»). В 30-х Малевич отходит от супрематизма и его работы очень напоминают цветопись: цвета играют ключевую роль, например, в картинке «Красная конница».

Казимир малевич. Чашка (получашка). 1928 / Казимир малевич. «Красная конница». Ок. 1932

Казимир Малевич. «Красный дом». 1932 / Казимир Малевич. «Три женские фигуры». 1930

В 1919 году, когда произошел временный разрыв Малевича и Родченко с цветописью, Иван Клюн противопоставлял им свои работы, где он изучал цвет и форму. Он противопоставлял четкой герметичности Малевича работы с распыленными формам: Клюн видел цвет, как свет, что объединяет его с Розановой. Клюн оказался одним их немногих, кто не согласился с концепцией смерти живописи и даже после утверждения СССР продолжил практическую и теоретическую работу над цветом, хотя и не мог публиковать статьи в момент расцвета соцреализма.

В 1940-х Клюн преподавал в московском Вхутемасе дисциплину «цвет», с чем и связано существование таблицы градации тонов 1942 года. Кроме того, существует неопубликованная статья Клюна 1932 года под названием «Плановая окраска городов и социалистический город», где он предлагал покрасить основные кольцевые улицы города на в главный цвет спектра, а второстепенные улицы в производные цвета. Так Клюн хотел применить цветопись в масштабе целого социалистического города.

Иван Клюн. Градация тонов. 1942 / Иван Клюн.Сферические объекты. Ок. 1922 / Клюн Иван. Сферическая композиция. 1922

Кроме того, в раннем союзе были распространены эксперименты с объединением музыки и света. В 1923–1924-м проходили «цвето-зрительные концерты» Баранов-Россине, где он играл на оптофоне — пианино, которое проецировало на ровную поверхность цветные абстракции. А в 1928 состоялся «Первый вечер Искусства цвета и света», где был представлен свето-цветовой инструмент — светооркестр Григория Гидони.

Владимир Баранов-Россинэ. Оптовон. 1920-е / Владимир Баранов-Россинэ. Цветные проекции оптофона 3. Дата неизвестна / Григорий Гидони. Титульный лист книги «Искусство света и цвета». 1930

Таким образом, после смерти Розановы эксперименты с цветом не прекратились, но после образования СССР по большей части ушли из сферы живописи в музыку, производственное искусство и архитектуру. Эксперименты Розановой изменили супрематизм, послужили основой для научных трудов и статей посвященных цвету и стали актуальны в контексте текстильного дизайна и светомузыки.

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО СССР

В следующий раз к абстракционизму вернулись только в 1960–1970 гг. вследствие усталости от соцреализма. Руку к возрождению авангарда приложил Георгий Костаки — коллекционер русского авангарда. Впервые его коллекция появилась в музее в 1967 году на Третьяковской выставке под названием «Революционное искусство», а через десять лет он покинул СССР из-за чего отдал большую часть работ Третьяковской галерее. Именно с «Зелёной полосы» Ольги Розановой, которую он обнаружил в 1946 году, началась коллекция русского авангарда Костаки. Пораженный работой, он расстался во всем коллекциями, которые у него были до этого момента, и начал приобретать только русский авангард. Только благодаря Георгию Костаки множество работ русских авангардистов были сохранены до наших дней и население СССР смогло познакомиться с работами таких деятелей, как Пуни, Попова, Клюн, Древин и др.

«Как-то совершенно случайно попал я в одну московскую квартиру… Там я впервые увидел два или три холста авангардистов, один из них — Ольги Розановой… Работы произвели на меня сильнейшее впечатление… И вот я купил картины авангардистов, принёс их домой и повесил рядом с голландцами. И было такое ощущение, что я жил в комнате с зашторенными окнами, а теперь они распахнулись и в них ворвалось солнце» [Цит. по 15]

Георгий Костаки в своей квартире на проспекте Вернадского. 1970-е годы

Квартира Георгия Костаки. 1973 / Марк Шагал в гостях у Георгия Костаки. Фотография Владимира Янкилевского. 1973 год

В 1960-70 гг. под влиянием русского авангарда и американского абстрактного искусства художники вновь захотели исследовать цвет и форму, и так появился ленинградский нонконформизм, частью которого являлся «Лианозовский круг». Участники этого объединения использовали беспредметность, как способ передать ощущения и эмоции, они продолжили изучение цвета и ушли от розановской фигуративности, а связь с реальностью отражена только в названии полотен.

Ефросинья Ермилова-Платова. «Весенняя рапсодия». 1963-1967 / Лидия Мастерковаю. «Собор». 1966 / Лидия Мастеркова.«Композиция». 1965

Ольга Потапова: Голубая композиция. 1962 / Татьяна Глебова: Без названия. 1975 /Татьяна Глебова. «Здесь кто-то прошел». 1973

Главным источником вдохновения для советских нонконформистов, вероятнее всего, были работы американских абстракционистов, но в поставангарде прослеживаются и схожие с Розановой мотивы: цвет и полоса. Поставангардисты, в отличие от Розановой, экспериментировали не только с цветом, но и с формой и материалом. Для них цвет — не свет, как для розановой, а инструмент для высказывания или выплеска эмоций.

Мотив полосы часто появляляся на работах нонконформистов, что я могу объяснить тем, что линия — это второй по простоте изображения объект после точки, и среди пафоса соцреализма, обычная линия воспринимается как уголок спокойствия, как свет по тьме.

О. Розанова. «Распыление цвета». 1917 / Л. Нусберг. «Движение». 1962 / Борис Турецки. «Беспредметная композиция». 1959 / Б. Турецкий. «Две полосы». 1959

Лев Нусберг. «Композиция № 29». 1965 / Лев Нусберг. «Композиция». 1961

ВЫВОД

Таким образом, за 8 лет творческого пути Розановой удалось выработать не просто направление, а философию, не потерявшую актуальность. Футуризм и супрематизм смешались с неопримитивистский цветами, и под влиянием заумного языка превратились сначала в заумные наклейки, а потом в цветопись.

Философия цветописи, провозглашающая главенство цвета под формой повлияла на множество известных советский художников: заставила поменять мнение о роли цвета в искусстве Малевича и закончила период станковой живописи у Родченко. На базе, которую выработала художница в сфере цвета, продолжали учиться студенты Вхутемаса. Цветопись предвосхитила светомузыку и советский абстракции в советском неофициальном искусстве. Из-за Розановой появился поставангард и началась большая коллекция русского авангарда, благодаря которому, мы столько знаем об этом периоде.

Цвет невозможно убрать из искусства, Розанова была права говоря о его важности, но её теория, что цвет — это цель, не подтвердилась и, скорее всего, была влиянием периода радикализма в искусстве. Творчество Розановой пережило создательницу и было по-настоящему новаторским, революционным и пронзительным.

Анна Бражкина. Лето 1915, Владимир, Меленки. Серия заумных наклеек Ольги Розановой // Центр Ольги Розановой [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rozanova.net/article/599.html (Дата обращения: 25.11.2024)

Анна Красильщик. Как смотреть работы «Союза молодежи» // Arzamas, 22.12.2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://arzamas.academy/mag/751-youth_union (Дата обращения: 25.11.2024)

Виктория Малютина-Лукашина. «Нам казалось — мы в раю»: воспоминания о доме легендарного коллекционера Георгия Костаки // Arzamas, 12.08.2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://arzamas.academy/mag/861-kostaki

Владимир Бонди: «Выставка Союза Молодежи» («Кубистов») в Петербурге. Журнал «Огонёк», № 39. 1913.

Данила Варенников. Григорий Гидони и его новое искусство светоживописи // Interior, 28.05.2022 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.interior.ru/art/13593-grigorii-gidoni-i-ego-novoe-iskusstvo-svetozhivopisi.html

Казимир Малевич. От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый живописный реализм. изд. 2-е, Петроград, 1916

Мария Тимина. Русское дело.Неучтенные детали: Иван Клюн и дискуссия о плановой окраске Москвы. М.: Независимый альянс, 2020. — с. 232 —244.

Мария Тимина. ПРИНЦИП «СВЕТ-ЦВЕТ» В ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА КЛЮНА // Журнал «Вестник Московского университета», № 8. 2021. — С. 195—221

Нина Гурьянова. Ольга Розанова и ранний русский авангард. М.: Гилея, 2002. — с. 320

Ольга Розанова. Манифест «Союза Молодежи». СПб.: Живое слово, 1913.

Ольга Розанова. Основы Нового Творчества и причины его непонимания. СПб.: Союз молодёжи, № 3. 1913. — С. 14—22.

Сарабьянов: Цветопись // Энциклопедия русского авангарда [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rusavangard.ru/online/history/tsvetopis/

Чистый красный, чистый жёлтый, чистый синий: Триптих Родченко в Pantone // ВХУТЕМАС.ACADEMY [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vkhutemas.academy/articles/chistyj-krasnyj-chistyj-zhyoltyj-chistyj-sinij-triptih-rodchenko-v-pantone (Дата обращения: 25.11.2024)

Казимир Малевич. Приветствие супрематистам. // Журнала «Супремус», № 3. 1917 — С. 1—3.

Сергей Сазонов. С чего началась коллекция Г. Д. Костаки? 2018 // Центр Ольги Розановой [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rozanova.net/article/891.html

https://arthive.com/ru/artists/296~Ol'ga_Vladimirovna_Rozanova/works/238937~Zavod_i_most#show-work://238937 (Дата обращения: 23.11.2024)

https://utopiadystopiawwi.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/12/boccioni-the-laugh-1911.jpg?w=2500&h= (Дата обращения: 23.11.2024)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/In_Cafe_%28Rozanova%2C_1912%29.jpg (Дата обращения: 23.11.2024)

https://arthive.com/ru/artists/296~Ol'ga_Vladimirovna_Rozanova/works/595444~Kafe#show-work://595444 (Дата обращения: 23.11.2024)

https://rozanova.net/images/1907_goncharova_v_restorane.jpg (Дата обращения: 23.11.2024)

https://i-z-o.art/uploads/gallery/collections/63d392cb2a285.jpg (Дата обращения: 23.11.2024)

https://img-fotki.yandex.ru/get/30086/22306448.bf/0_217fda_694703b0_XXXL.jpg (Дата обращения: 23.11.2024)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Portrait_of_Lady_in_Green_Dress_%28Rozanova%2C_1912%29.jpeg (Дата обращения: 23.11.2024)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/goncharova_n._s._fabrika._1912._zhb-1601/19705_mainfoto_03.jpg (Дата обращения: 23.11.2024)

https://arthive.com/res/media/img/oy1000/work/68d/215207@2x.webp (Дата обращения: 23.11.2024)

https://rozanova.net/images/1_1.jpg (Дата обращения: 23.11.2024)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb_1600/2089_mainfoto_03.jpg (Дата обращения: 23.11.2024)

https://rozanova.net/images/1913-1914_samara_gorodskoj_pejzazh.jpg (Дата обращения: 23.11.2024)

https://api.vladey.net/storage/artwork/4095/cover_preview_image-96d09e1cac9f167dcd60b5080c12e239.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://api.vladey.net/storage/artwork/3404/cover_preview_image-21c6580e1636ad2d3a20a2d18e33303c.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/images/1917_roz_arhangelsk.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://www.moscowart.net/pict/37_graph_Prostranstvennoe_postoenie._Dve_polosy,_1959,_82h58.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://www.moscowart.net/pict/16_pain_bespredmetnaya_kompoziciya_1959,_82h58.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/images/1912_roz_tref.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://ar.culture.ru/en/subject/o-v-rozanova-sovmestnoe-izobrazhenie-koroley (Дата обращения: 24.11.2024)

http://www.nasledie-rus.ru/img/680000/682017.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://traumlibrary.ru/fx/kruchenih-hlebnikov-te-li-le.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/images/roz/vo11_1.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3174-kruchenyh-a-e-vzorval-spb-1913 (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009907401/ (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/images/1916_sup.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/images/1916_supremaytism.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/images/1917_suprem.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/In_the_Street_%28Rozanova%2C_1915%29.jpg/444px-In_the_Street_%28Rozanova%2C_1915%29.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://cdn.tretyakov.ru/mytretyakov/26/da818a6e3104ea91cba20ff10c01eead/thumb/594fea22486fabcb9abb5df3d2d1b1e9_x1.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/category/9.html (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb_1687/index.php (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/images/1911-12_nat_kuvsh_yab.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://arthive.com/res/media/img/oy800/work/818/270137@2x.webp (Дата обращения: 24.11.2024)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Suprematism_%28Rozanova%2C_1916%29.jpg/1200px-Suprematism_%28Rozanova%2C_1916%29.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb-1382/index.php (Дата обращения: 24.11.2024)

https://uploads6.wikiart.org/images/kazimir-malevich/suprematism-1915-1.jpg! Large.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/images/1917_bespredmatnaya.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/images/1917_Rozanova_Non-Objective_Composition_az_s.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/images/1917_GRM_cvet1.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rozanova.net/images/1917_zelenaya_polosa.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsBn45zJuUNypzr1nLzebnFepNOeINUGSuJw&s (Дата обращения: 24.11.2024)

https://vkhutemas.academy/articles/chistyj-krasnyj-chistyj-zhyoltyj-chistyj-sinij-triptih-rodchenko-v-pantone (Дата обращения: 24.11.2024)

https://transphoto.org/photo/14/23/87/1423879.jpg?1 (Дата обращения: 24.11.2024)

https://arthive.com/res/media/img/oy800/work/01e/436097@2x.webp (Дата обращения: 24.11.2024)

https://tatlin.ru/MyWeb-Image/table/files/field/file/content-field/content/equality-field/id/equality/477/1/Pic%2010_Chapt1_Part%205_T_cr.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://tatlin.ru/MyWeb-Image/table/files/field/file/content-field/content/equality-field/id/equality/476/1/Pic%2010_Chapt1_Part%204_T_cr.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://tatlin.ru/MyWeb-Image/table/files/field/file/content-field/content/equality-field/id/equality/479/1/Pic%2020_Chapt1_Part%204_T_cr.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://cdn-s-static.arzamas.academy/storage/picture/1352/gallery_picture-c3c1aa63-6042-4482-914d-293fc651cce6.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://cdn-s-static.arzamas.academy/storage/picture/1353/gallery_picture-6923ead9-3241-4a77-b72f-9f59e2c03c8e.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://cdn-s-static.arzamas.academy/storage/picture/1354/gallery_picture-a24fe38c-0f18-49a2-a757-ffc257d6a175.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/malevich_k.s._krasniy_dom._1932._zh-9438/14173_mainfoto_03.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://uploads7.wikiart.org/images/kazimir-malevich/three-woman-figures.jpg! Large.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_9435/2315_mainfoto_03.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/arts_and_crafts/suetin_n._m._chashka_poluchashka._gfz._1923._sf-517/26364_mainfoto_03.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://ic.pics.livejournal.com/galik_123/67366286/9963263/9963263_original.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://ic.pics.livejournal.com/galik_123/67366286/9963263/9963263_original.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://ic.pics.livejournal.com/galik_123/67366286/9963907/9963907_original.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://cdn.tretyakov.ru/mytretyakov/43/6974356b8dc074dd2af514c8a4cabd35/thumb/ad627bf5fd6966693e97a7349d85589c_x1.jpg (Дата обращения: 24.11.2024)

https://arthive.com/res/media/img/orig/work/62f/52424@2x.webp (Дата обращения: 24.11.2024)

https://api.interior.ru/media/resize/2200/images/setka/2022_05_28/gidoni-5.jpg.webp (Дата обращения: 24.11.2024)

https://api.interior.ru/media/resize/2200/images/setka/2022_05_28/gidoni-55.jpg.webp (Дата обращения: 24.11.2024)

https://thumb.tildacdn.com/tild6662-6264-4034-a134-623537623266/-/format/webp/993c18b1eec2e4e31935.jpg (Дата обращения: 25.11.2024)

https://cdn-s-static.arzamas.academy/uploads/ckeditor/pictures/16053/content_GC-0078.jpg (Дата обращения: 25.11.2024)

https://cdn-s-static.arzamas.academy/uploads/ckeditor/pictures/16054/content_GC-0039.jpg (Дата обращения: 25.11.2024)