Анализ данных московского метрополитена

Концепция

Московский метрополитен — важная часть повседневной жизни миллионов людей в Москве. Каждый день тысячи пассажиров пользуются его услугами, чтобы добраться до места назначения быстрее и удобнее. С помощью этого проекта мне хотелось узнать что-то новое про метрополитен, проанализировать данные, которые давали бы понимание эволюции системы метрополитена, описывали бы его современное состояние и особенности строительства в разные исторические периоды.

В своем анализе я использовала набор данных metro_stations.csv[1]. Этот Dataset содержит в себе данные о 303 станциях, включая их названия, принадлежность к линиям, глубину заложения, даты открытия, архитектурные типы и наличие пересадок.

Ранее в своих проектах я уже использовала метро как визуальную метафору, поэтому для вдохновения обращалась к своим фотографиям. Несмотря на то что в фотографиях присутствует много темных оттенков, за счет некоторых ярких пятен создаются акценты, тем самым отсылая нас к разным веткам метрополитена. В своих графиках я хотела показать сочетание этих ярких и темных цветов.

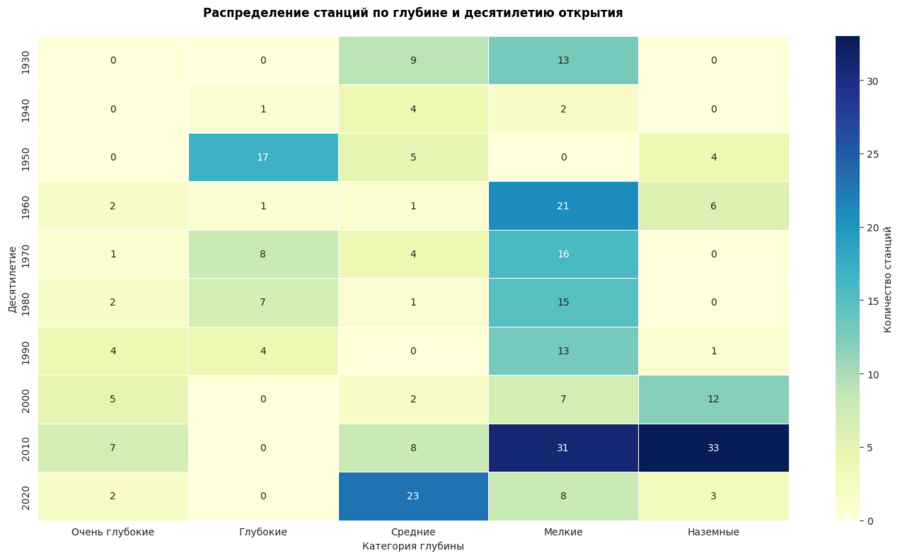

Для визуализации данных я выбрала гистограмму (отображает, как менялись темпы строительства метро на протяжении его истории), горизонтальную гистограмму (представляет рейтинг линий по средней глубине станций), круговую диаграмму (показывает распределение архитектурных типов станций), линейчатую диаграмму (эффективно демонстрирует распределение станций по линиям метрополитена), столбчатую диаграмму (отражает распределение станций метро по глубине заложения) и тепловую карту (показывает взаимосвязь между временем строительства станций и их глубиной заложения).

Обработка данных

Для начала я импортировала необходимые мне библиотеки. После чего считала скачанный csv-файл датасета.

Визуализация данных

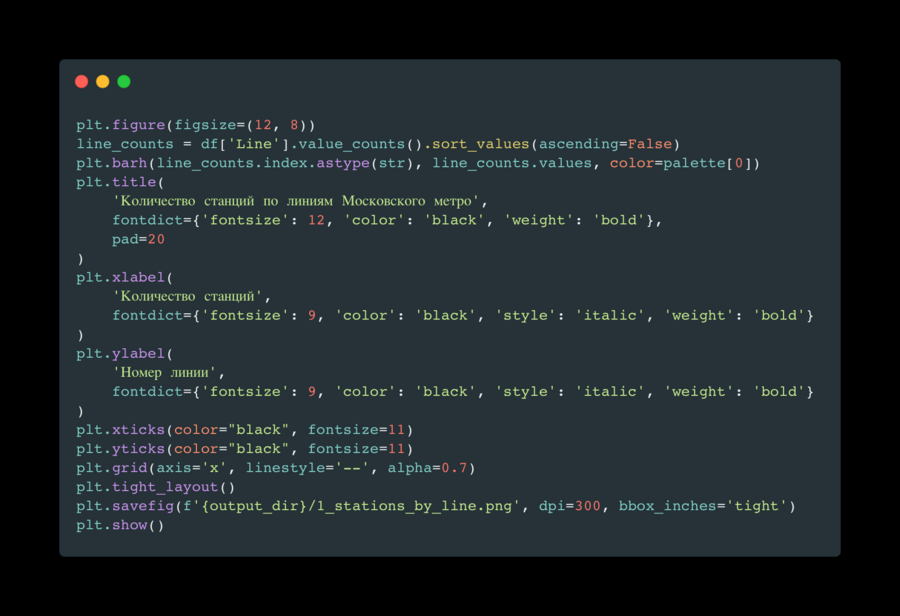

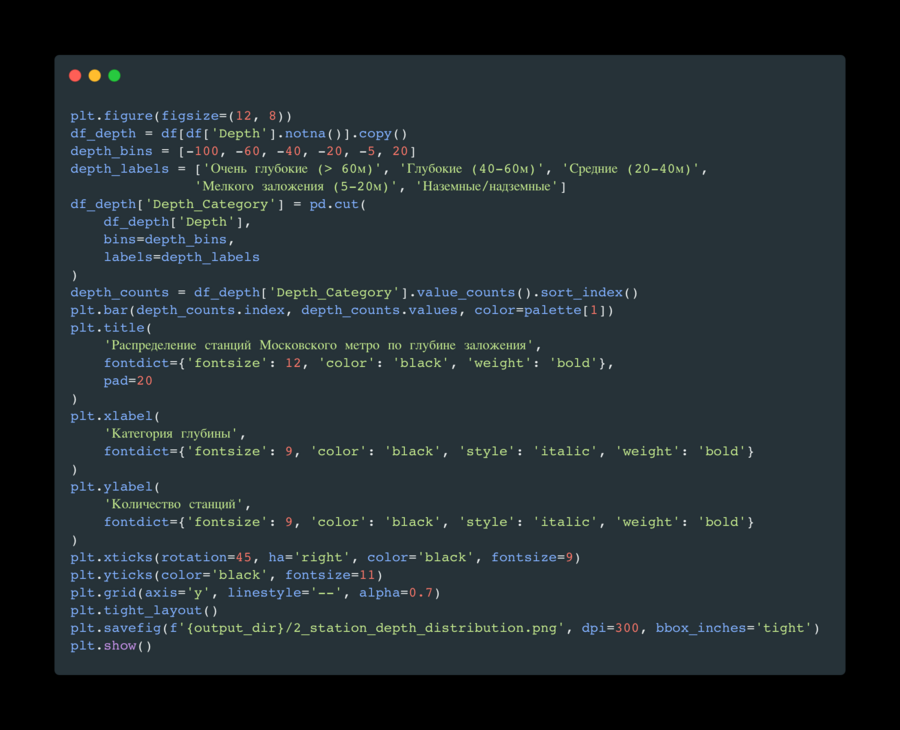

Линейная диаграмма (1)

Диаграмма демонстрирует распределение станций по линиям метрополитена. Как видно из графика, наибольшее количество станций имеют линия 14 (Московское центральное кольцо) и линия 11 (Большая кольцевая линия) — свыше 30 и около 29 станций соответственно. Это объясняется тем, что обе линии выполняют функцию кольцевых маршрутов, соединяющих радиальные линии и обеспечивающих удобную пересадку между ними.

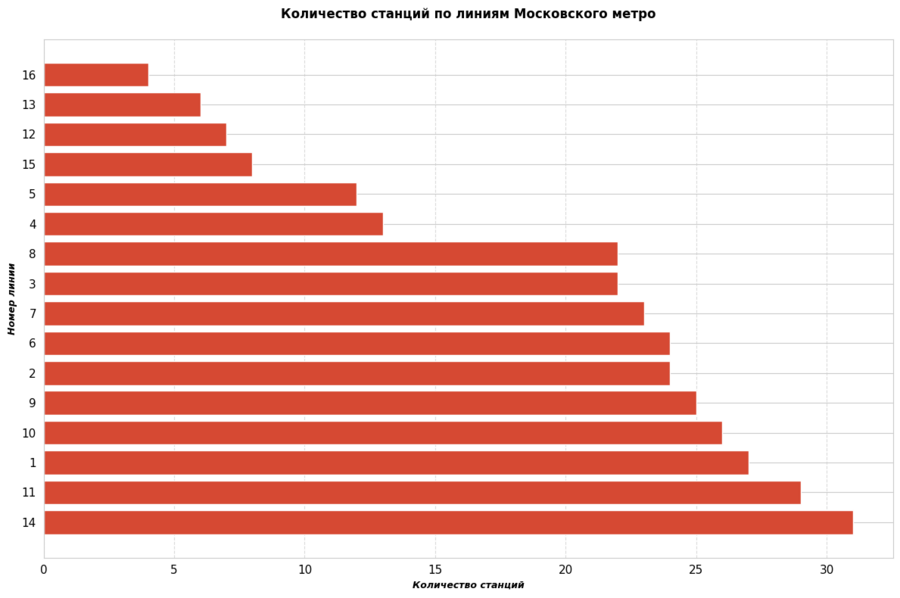

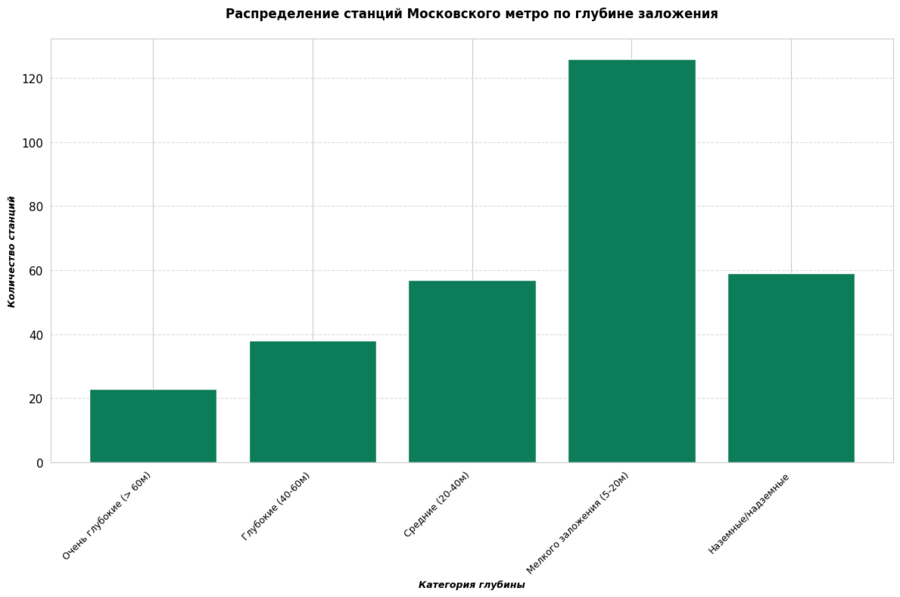

Столбчатая диаграмма (2)

Данная диаграмма отражает распределение станций метро по глубине заложения. Наиболее многочисленной категорией являются станции мелкого заложения (5-20м) — их насчитывается около 125. Это обусловлено тем, что в последние десятилетия при строительстве метро предпочтение отдается именно этому типу станций из-за экономической эффективности и технологичности строительства.

Наземные и надземные станции (около 60) также составляют значительную долю и в основном представлены на периферийных участках линий, где отсутствуют серьезные ограничения плотной городской застройки.

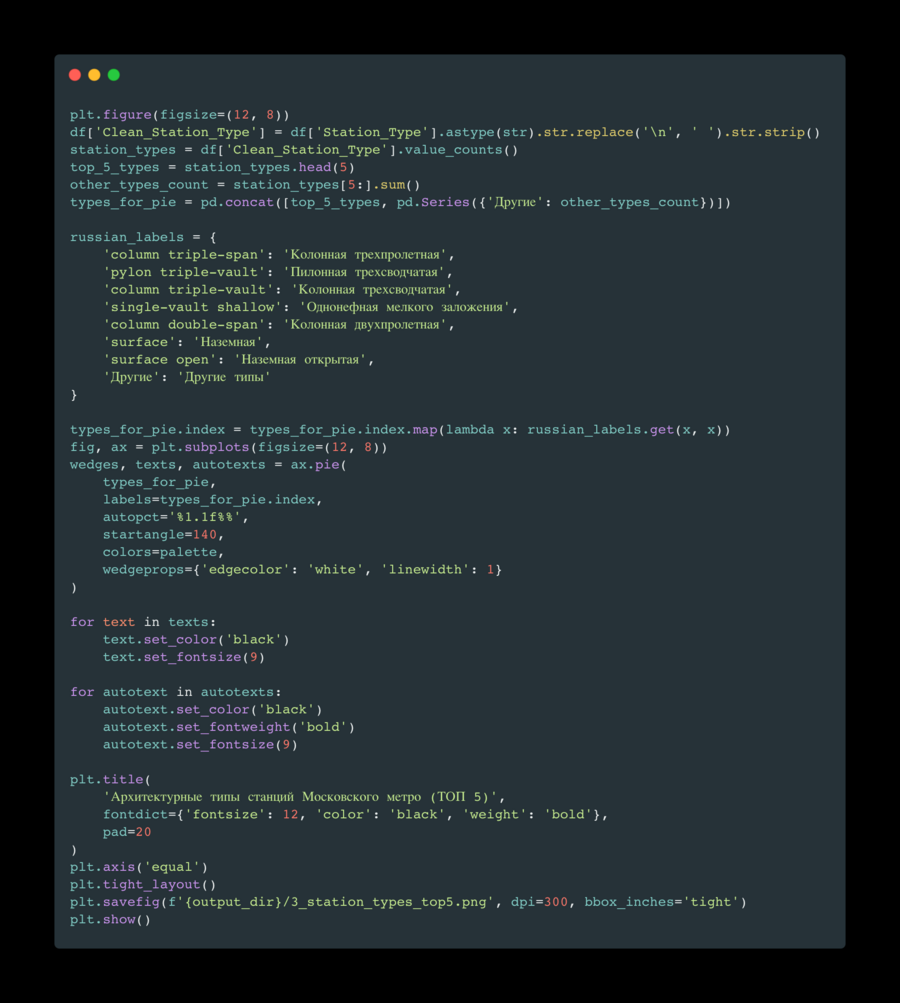

Круговая диаграмма (3)

Круговая диаграмма показывает распределение типов архитектуры станций. Наиболее популярным типом являются колонные трехпролетные станции (29,7%), которые имеют два ряда колонн по краям центрального зала. Второе место занимают пилонные трехсводчатые станции (18,8%) — мощные конструкции с толстыми опорами вместо колонн, используемые на большой глубине. Также значительное количество составляют колонные трехсводчатые (11,6%) и однонефные станции мелкого заложения (10,6%). Наземные станции составляют 8,9% от общего числа.

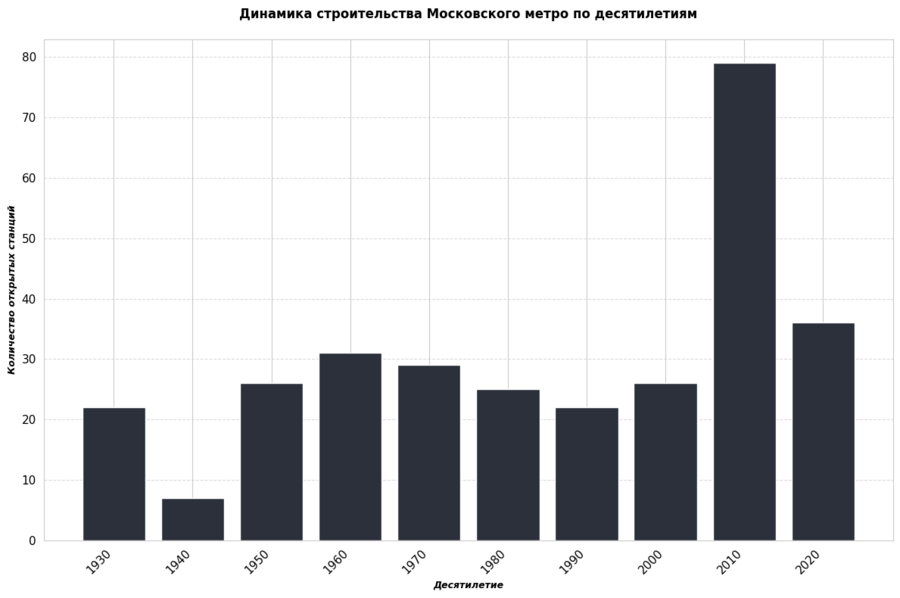

Гистограмма (4)

Гистограмма иллюстрирует изменения в темпах строительства метро на протяжении его истории. Наиболее заметным является резкий рост в 2010-х годах, когда было построено 79 станций, что составляет более четверти всех действующих станций метрополитена. Это связано с крупной программой развития транспортной инфраструктуры, запущенной в тот период в Москве.

Круговая диаграмма (5)

Круговая диаграмма демонстрирует, что 47,2% станций московского метро обеспечивают пересадки на другие линии, в то время как 52,8% являются непересадочными. Этот показатель достаточно высок, что свидетельствует о хорошей интеграции системы и её удобстве для пассажиров. Почти каждая вторая станция предлагает возможность смены направления, что значительно снижает время в пути и увеличивает эффективность всей транспортной системы.

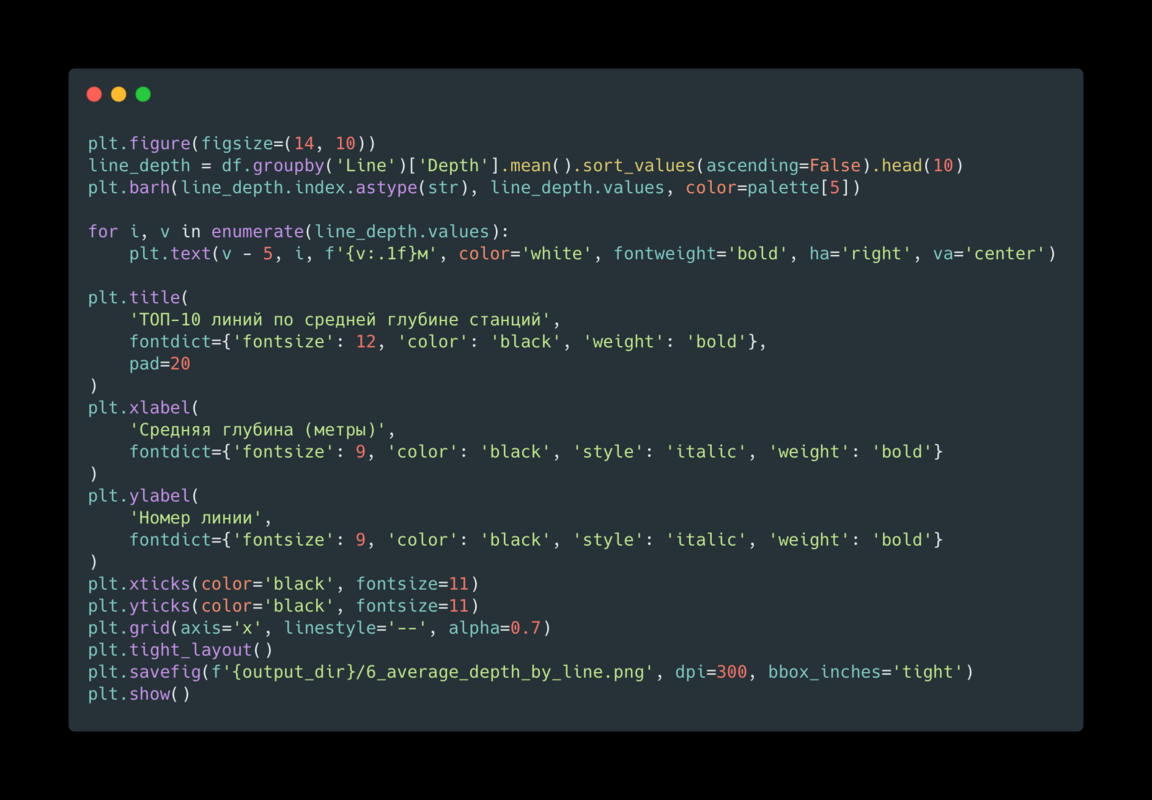

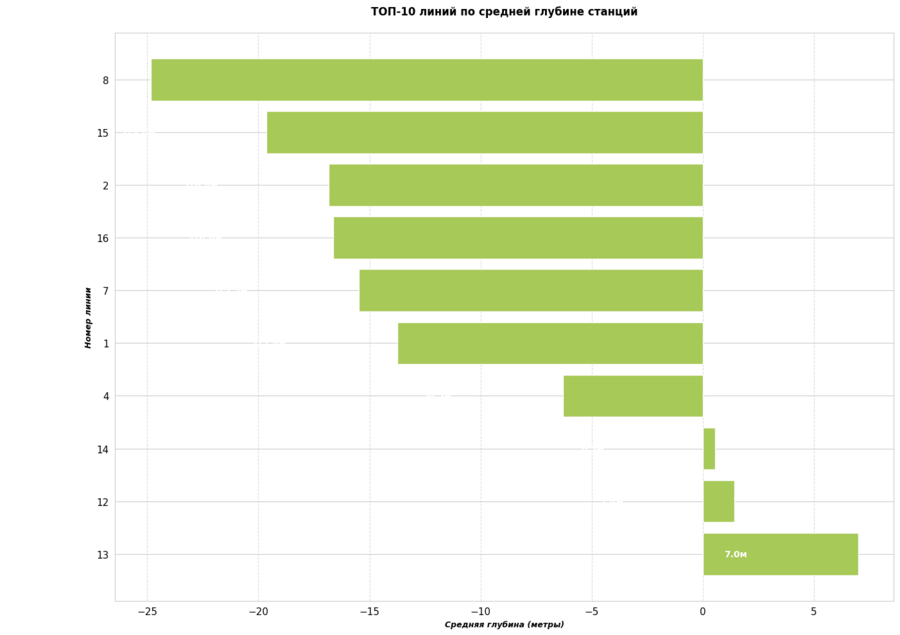

Горизонтальная гистограмма (6)

На горизонтальной гистограмме отображён рейтинг линий по средней глубине станций. Наибольшая глубина наблюдается на линиях 8, 15 и 2, что обусловлено их прохождением через центральные части города с высокой плотностью застройки и сложными геологическими условиями.

Интересно, что некоторые линии имеют положительные значения глубины (например, линия 13 с показателем +7.0 м), указывая на их преимущественно надземное расположение. Это свойственно новым линиям, проходящим по периферийным районам города.

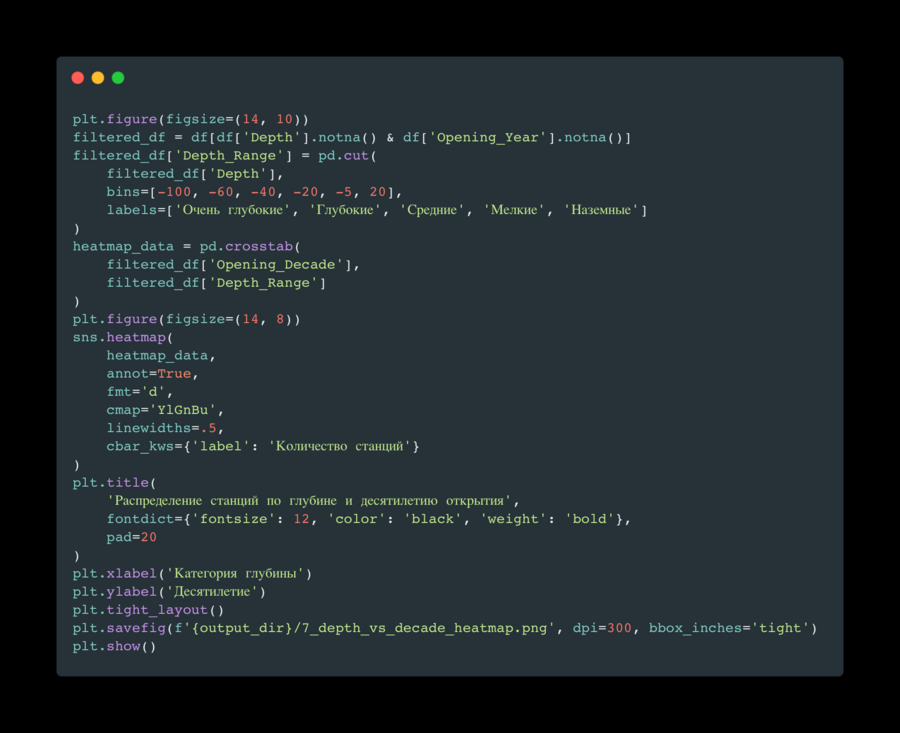

Тепловая карта (7)

Тепловая карта является информативной визуализацией, демонстрирующей связь между временем строительства станций и их глубиной заложения. На карте видно несколько тенденций. Например, в 1930-х годах в основном строились станции мелкой (13) и средней глубины (9), а глубокие станции не возводились. В 2020-х годах наблюдается акцент на станциях средней глубины (23), что может указывать на новую стратегию в строительстве метро.

Описание применения генеративной модели

Для своей работы я использовала Gemini. Он помог мне очистить текстовые данные от лишних символов и привести их к единому формату, преобразовать даты открытия станций в десятилетия, а также создать категории для глубины заложения станций, настроить параметры визуализации и цветовых схем.

Библиография