Звук и тишина в иллюстрациях Евгения Чарушена

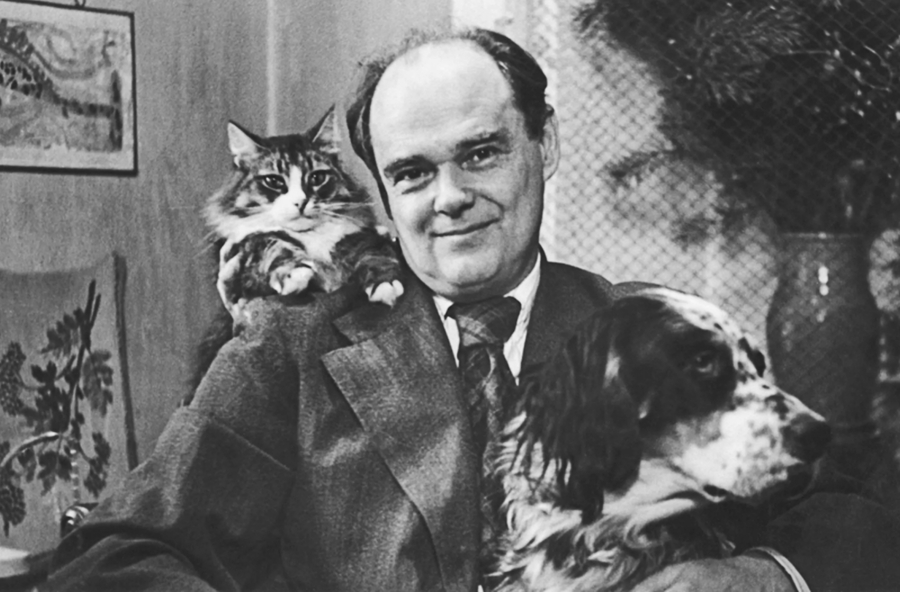

Фото Е.Чарушин с животными

Рубрикатор (1) Концепция (2) Звук (3) Тишина (4) Вывод

(1) Концепция

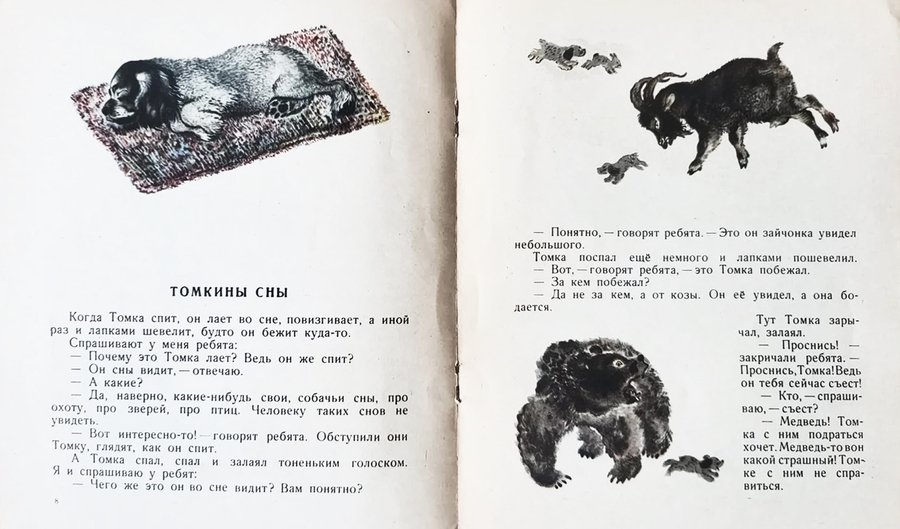

Детгиз, «Про Томку», 1957 / рис. Е. Чарушин

Евгений Иванович Чарушин (1901–1965) — советский писатель и чувствующий, неповторимый график детской книги. В своём творчестве, Чарушин сумел с особой чуткостью выразить глубокую любовь к природе и животным. Корни этой любви уходят в его детство: долгие годы, проведённые в окружении природы и животных, заложили в художнике то впечатление и понимание по отношению к миру зверей, которое в последствии нашло яркое продолжение в его иллюстрациях к детским книгам.

Иллюстрации Евгения Чарушина выделяются не только техническим мастерством, но и умением увидеть и передать в каждом зверьке уникальную личность, раскрыть его характер и особенности. Его иллюстрации словно открывают перед зрителем дверь в особый мир, где каждое живое — не просто объект для изображения, а носитель собственного неповторимого профиля и характера. Подобно человеку.

Для меня особенно близко, что животный, иллюстративный мир — воспринимается не просто фоном, а самостоятельным, звонким повествованием. Звук и тишина в мире Чарушена разнообразны и исходят от каждого уголка графического листа. Его умелая работа с графикой, пустым пространством и владение композицией, помогло создать не просто детские иллюстрации — а окно в живой, настоящий мир. Неосязаемый в городской среде, опасный, дикий и скрытый для ребёнка. Всматриваясь и погружаясь в иллюстрации Чарушена, ребёнок словно бы слышит звуки леса, едва уловимый ритм шагов по сухим листьям, хруст снега, рёв медведицы, уханье совы или пение птиц. Иллюстрация под рукой Чарушина обретает настоящую жизнь.

Ленинград, Детская литература, «Почему Тюпа не ловит птиц» 1967 / рис. Е. Чарушин

При этом, звук и тишина в иллюстрациях Чарушена — не художественные метафоры, а действительно рабочие категории, определившие авторскую манеру. Выделяясь среди других, они превратили книгу и иллюстрацию в целом — в сложный образно-музыкальный эпизод. Который одновременно рассказывает про внешний облик, характер и внутреннее состояние зверя.

«И язык его почти всегда послушен ему, выразителен и точен. Недаром свою писательскую дорогу он начал с подписей к картинкам, то есть с такой литературной формы, в которой слово должно идти бок о бок с рисунком, нисколько не уступая ему в реалистичности и конкретности» — Тамара Габбе о Евгении Чарушене, Литературная газета, № 5, 1940 г.

Через иллюстрации Евгения Чарушина, ребёнок может по-настоящему прочувствовать и словно услышать природный, животный мир — который далёк от повседневного опыта многих детей.

Тишина в работах Чарушина находит отражение в свободных графических листах: порой лишь заметные пятна и очертания животных намекают на скрытое движение, таящее в себе дикий, природный мир.

Звук в иллюстрациях Чарушена рождается благодаря антропоморфизму: художник наделяет своих персонажей чертами, близкими ребёнку, что позволяет глубже прочувствовать характер.

Особое внимание Чарушин уделяет выразительности взгляда зверьков — это помогает передать их первородную, чуткую и индивидуальную личность.

Детализированная графика, с особой техникой передачи шерсти, перьев и других особенностей внешнего вида, словно «оживляет» зверей. Благодаря этому, природный мир книжных повествований «разговаривает» со своим зрителем и звучит.

Юрий Васнецов, Владимир Лебедев, Евгений Чарушин, начало 1960-х / Фото: из семейного архива Чарушиных-Капустиных

(2) Звук

Прежде чем говорить о конкретной передачи звука в иллюстрациях Чарушена, надо сказать о его фигуре и контексте времени. Именно на вторую половину 1920-х и начало 1930-х годов XX века пришелся расцвет детской книги и иллюстрации. Помимо накопленного за предшествующий период технического мастерства в издательском деле и книжной графике, на это время пришёлся и масштабный общественный подъём. Это был послевоенный период, когда страна вступила в мирный этап, жизнь стала налаживаться. Люди, борющиеся с неграмотностью, сотни тысяч рабочих и крестьян верили в возможность построить справедливое общество, новую культуру и новое поколение. Именно для него создавались лучшие в мире книги, в том числе, по качеству иллюстраций. Об этом пишет Д. В. Фомин в своей работе «Искусство книги в контексте культуры 1920-х годов».

Также Д. В. Фомин писал, что по инициативе поэта С. Я. Маршака и художника В. В. Лебедева — в ленинградском детском отделе Госиздата, а затем в Детгизе, детская книга была объявлена сферой высокого искусства. Что было особенно важно в то время. Лебедев сумел выстроить такую творческую среду, что титаны русского авангарда, живописцы и графики разных направлений с энтузиазмом взялись за оформление детских изданий. Наряду с российскими издательствами в те же годы появлялись и переводные детские книги. Многие художники и авторы хорошо знали иностранные языки и неоднократно бывали в Европе, перенимая там опыт оформления литературы для юных читателей. Исходя из этого, подход к детской книжке сремительно изменился, что последовало за собой эксперименты в создании разнообразных, иллюстративных образов.

«Тигрёнок», 1938 / рис. Е.Чарушин

Чарушен как иллюстратор начинает развиваться и стремится к антропоморфизму в изображении животных и птиц. Это наглядно демонстрирует одна из самых известных работ Чарушина 1938 года — «Тигренок». В этом образе Чаурушену удалось соединить мягкость, детскость, трогательность — с животной, дикой натурой. Где образ маленького, хрупкого тигрёнка, будто начинает тихонько рычать и шипеть на своего зрителя. Именно в этот момент иллюстрация Чарушена выходит за привычные рамки. Тигренок показывает своего внутреннего враждебного зверёнка, издавая звук. А зритель в свою очередь не только видит враждебный настрой, но и слышит тигренка.

«Если герой и идет на какой-то контакт с нами, то может при этом обнаружить явную недружелюбность, даже враждебность, пусть и кажущуюся комичной у Тигренка…», — писал о тигренке Э. Кузнецов в книге «Звери и птицы Евгения Чарушина».

«Филин», иллюстрация к книжке-картинке «Вольные птицы», 1929, Е.Чарушин

Творческая манера Чарушена того времени, проявилась в передаче уникальной графики — а именно оперения, шерсти и звука исходящего от фактуры. Так, максимально узнаваем образ Чарушинского совенка. Он покрыт пушистыми и легкими перьями, но вполне ощутим по весу, его образ — не расплывчатый, а очертания вполне определённые.

При этом, рисуя перья он то уплотняет массу, то делает легче и звонче. Так создаются очертания зверя и его вес. Впервые, зритель будто слышит лесного совёнка воедино, ощущает его перья и движение в пространстве листа. Э. Д. Кузнецов в книге «Звери и птицы Евгения Чарушина» писал об этом так: «Мы не видим, да и не можем видеть самого тела животного, но мы чувствуем его под скрывающим покровом».

Н. Сладков, Амфора, «Бежал ёжик по дорожке», 2011 / рис. Е.Чарушин

Детгиз, «Вот они какие», 1962 / рис. Е. Чарушин

Издательство Художник РСФСР, «Болтливая сорока», 1975 / рис. Е. Чарушин

Ключевой антропоморфизм Чарушина выражался в акценте на глаза. Художник признавался, что многие свои рисунки начинал с глаз — живых и выразительных, а затем создавал фигуру зверька. Особенная выразительность глаз, динамичная поза зверя, композиционное решение, наполняющее пространство воздухом — производило в иллюстрации чувство движения и звука. Без выразительности глаз, мы не чувствовали бы зверя, его настрой и повадки. Каждый зверёнок под рукой Чарушена рождался и становился ощутимым, звонким в своих движениях и собственном характере.

«Больше всего я люблю изображать молодых животных, трогательных в своей беспомощности, и интересных, потому что в них угадывается взрослый зверь» — писал Чарушин.

С. Маршак, «Детки в клетке», 1935 / рис. Е. Чарушин

Н.Смирнова «Как Мишка большим медведем стал», 1929 / рис. Е.Чарушин

СПб, Акварель, «Про Томку», 2012 / рис. Е. Чарушин

Издательство Художник РСФСР, «Болтливая сорока», 1975 / рис. Е. Чарушин

Издательство Художник РСФСР, «Болтливая сорока», 1975 / рис. Е. Чарушин

При этом звук Чарушена работает на всех иллюстрациях со зверьками и природой. Но особенно хорошо зритель слышит звук с графическими листами птиц. Чарушин создаёт единое звуковое ощущение: его птицы не просто отдыхают на ветках — они поют, перекликаются, предупреждают об опасности, наполняя страницы детских книг невидимым, но ощутимым звуком. Это и есть уникальность иллюстрации Евгения Чарушена — превратить штрих, линию и пятно в голос живой, дикой природы.

Издательство Художник РСФСР, «Болтливая сорока», 1975 / рис. Е. Чарушин / Детгиз, «Вот они какие», 1962 / рис. Е. Чарушин

Детгиз, «Вот они какие», 1962 / рис. Е. Чарушин

Детская литература, авторский сборник «Волчишко», 1988 / рис. Е. Чарушин

Детская литература, авторский сборник «Рассказы», 1971 / рис. Е. Чарушин

Детская литература, авторский сборник «Волчишко», 1988 / рис. Е. Чарушин

Детская литература, авторский сборник «Волчишко», 1988 / рис. Е. Чарушин

Иллюстрации к рассказу В. Бианки «Первая охота» — это яркий пример того, как иллюстративный ряд не просто сопровождает текст, а полноценно дополняет его, углубляет своего юного читателя в повествование и раскрывает цветную, звонкость мира природы.

Бианки, В. «Первая охота», 1933 и 1958 г. издания / рис. Е. Чарушин

Щенок Чарушена — с мягкой, черной шерсткой, самоуверенный и наивный как ребёнок. Его поза и взгляд передают особый интерес от первой охоты. Щенок динамичен, он чувствует мир вокруг и даже если в конце ожидает замешательство, он к этому готов.

Другие обитатели леса, также обладают своим характером графики и личности. Кто‑то замирает, кто‑то прячется, кто‑то готов дать серьёзный отпор. Юный зритель ощущает звук от каждой затронутой части листвы и сделанного шага зверька.

Кора дерева звучит также, наравне с птицами и насекомыми. Персонажи «Первой охоты» последовательно раскрываются под рукой художника, демонстрируя свою линию поведения и превращая лист книги в мини‑спектакль.

Бианки, В. «Первая охота», 1933 и 1958 г. издания / рис. Е. Чарушин

(3) Тишина

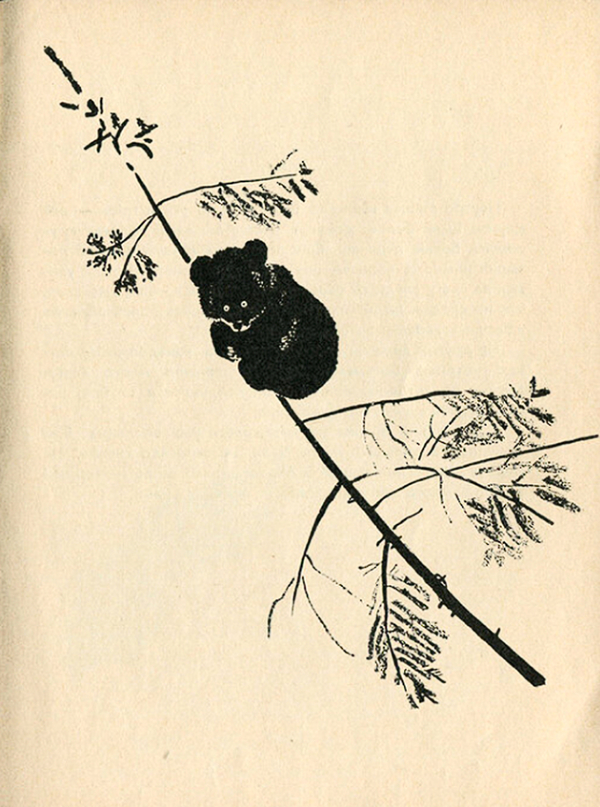

Н.Смирнова «Как Мишка большим медведем стал», 1929 / рис. Е.Чарушин

Изображать животных стало истинным призванием Чарушена. Он всегда помнил для кого создает свои работы — для юных зрителей. А любому ребёнку будут важны и ощутимы эмоции от увиденного, желание стать соучастником иллюстрации, прикоснуться или услышать нечто важное. Поэтому зверьки Чарушина всегда чем-то заняты. Они бегут, играют, едят, спят, легонько двигаются. Но некоторые изображения просты. Чарушен намеренно не усложняет фон. Он отказывается от дополнительных деталей, стараясь передать образы в их естественной, тихой среде обитания. Которую почти невозможно ощутить в городе.

Э. Кузнецов в своей книге «Звери и птицы Евгения Чарушина» писал о мастере так: «В призвании Чарушина главным была не профессия (художник), а предмет (животные). Между тем обычно призвание сопряжено с профессией. Юноша хочет стать художником и учится, познаёт эту профессию, а уже потом отыскивает свой путь в ней, свой предмет. Редко кто начинает учебу с твердого намерения быть именно пейзажистом или натюрмортистом, и еще реже кто не изменяет этому намерению после первого или второго года учебы».

Н.Смирнова «Как Мишка большим медведем стал», 1929 / рис. Е.Чарушин

СПб, Акварель, «Про Томку», 2012 / рис. Е. Чарушин

Детская литература, авторский сборник «Волчишко», 1988 / рис. Е. Чарушин

Белышев И.П, «Упрямый котёнок» 1950 / рис. Е. Чарушин

Для городского ребёнка того времени, окружённого грохотом улиц — иллюстрации Чарушина становились окном в другой ритм жизни. Дикий, неподвластный иному вмешательству. Ритм зверей.

Открывая книжку, шелест листьев становился для ребёнка важнее гула машин, осторожные шаги зверька отражали тишину и покой, а паузы между движениями наполнялись смыслом.

Белышев И.П, «Упрямый котёнок» 1950 / рис. Е. Чарушин

«Болтливая сорока» / рис. Е. Чарушин / «Как Томка не показался глупым» рис. Е. Чарушин

Н.Смирнова «Как Мишка большим медведем стал», 1929 / рис. Е.Чарушин

«Почему Тюпа не ловит птиц», начало 1950-х / рис. Е. Чарушин

Детгиз, «Что за зверь», 1956 г / рис. Е.Чарушин

Эдуард Шим, Детская литература, 1965, «Кто что умеет» / рис. Е. Чарушин / С. Маршак, «Детки в клетке», 1967 / рис. Е. Чарушин

Светлая тишина наполняющая пространство иллюстраций — тонко сопровождается характером и уникальными личностями зверей. Животные Чарушена наивны и милы как дети. Ребёнок замечает любопытство мягкого котёнка, впервые увидевшего воробья, сосредоточенность щенка, принюхивающегося к незнакомому запаху, медвежонка оставленного один на один с молодыми ёлками и фактуру игривого зайчонка, вот-вот готового побежать. Зверьки Чарушена находясь в пространстве листа, особенно тихо передвигаются, оставляя тонкие, едва заметные шаги. Их большой мир вдруг останавливается, словно бы выделяет нам одно окошко. Зритель в виде ребёнка ощущает тишину — как перевод внутреннего состояния зверя. Динамичные, рычащие страницы книги — сменяются изучением, наблюдательностью и покоем.

Ленинград, Детская литература, «Почему Тюпа не ловит птиц» 1967 / рис. Е. Чарушин

Ленинград, Детская литература, «Почему Тюпа не ловит птиц» 1967 / рис. Е. Чарушин

Н.Смирнова «Как Мишка большим медведем стал», 1929 / рис. Е.Чарушин

Бианки, В. «Первая охота», 1933 и 1958 г. издания / рис. Е. Чарушин

Ленинград, Детская литература, «Почему Тюпа не ловит птиц» 1967 / рис. Е. Чарушин

Тишина в иллюстрациях обретает особую выразительность — она словно впитывает в себя состояние природы. Через графику, штрихи и мягкие тона — ребёнок ощущает ласковое утреннее солнце, под которым оживает птичий звон, хрустальную зимнюю прохладу, оставляющую на лице лёгкий морозец, а на снегу — едва заметные следы.

Иллюстрации приглашают юного зрителя не смотреть, а вслушиваться в изображение. Словно природа и все звери вокруг наполнены своим собственным высказыванием. Ребёнок в контексте иллюстраций Чарушена, становится не пассивным наблюдателем, а соучастником происходящего — ему кажется, будто он внутри нового мира. В тихом повествовании зверей, где каждое движение имеет значение.

Ленинград, Детская литература, «Почему Тюпа не ловит птиц» 1967 / рис. Е. Чарушин

(4) Вывод

Бианки, В. «Первая охота», 1933 и 1958 г. издания / рис. Е. Чарушин

Звук и тишина в работах Чарушина — это сочетание подлинности с индивидуальным антропоморфизмом в изображениях. Его звери и птицы — как живые, их хочется потрогать, погладить или наоборот — отойти подальше, как от тигренка: «Вы не стойте слишком близко, я — тигренок, а не киска».

Его зверьки оживают и существуют совместно с текстовым листом повествования. Глядя на медвежонка и тонкое дерево, зритель в лице ребёнка слышит хруст веток, совенок словно тихонько ухает, цыплята звонко пищат, а мягкий котёнок с удивлением рассматривает птиц. Звук Чарушена особенно проявляется в динамичных сценах: бегущий за яркими жучками черный пёс, летящие птицы, шастающий по лесу и ревущий мишка. А тишина позволяет прочувствовать масштаб пространства, пустого листа и окружающей среды. Зверьки на тихих листах Чарушена спокойны. Даже если они двигаются — это происходит легко, едва ощутимо для листа и окружения в котором существует зверёк.

Тонкое и чувственное знание повадок животных с детства, позволяло художнику создавать по-настоящему живых зверей. А трогательный антропоморфизм делал их еще более близкими и понятными своему зрителю. Именно поэтому ребёнок того времени, отделенный от такого мира — воспринимал иллюстрации так глубоко. И чуткость иллюстрации созданных Чарушеным, продолжает сохранять свою актуальность, любовь и звонкость — даже в настоящее время. В сердцах новых детей и взрослых.

Евгений Чарушин, «Друзья», издательство Малыш, 1991 / Евгений и Никита Чарушины

Пять цитат Евгения Чарушина о животных, детях и творчестве // LECTOROOM. URL: https://lectoroom.com/blog/o-zhivotnih (дата обращения: 22.11.2025)

Евгений Чарушин // Сайт про книжку картинку. URL: http://www.fairyroom.ru/?page_id=15798 (дата обращения: 22.11.2025)

Фомин Д. В. Искусство книги в контексте культуры 1920-х годов. — М: Пашков дом, 2015.

Кузнецов Э. Звери и птицы Евгения Чарушина. — М: Советский художник, 1983.

Рецензия на книгу Кузнецова Э. Звери и птицы Евгения Чарушина // Глоцер В. И. URL: https://charushin.lit-info.ru/charushin/articles/glocer-mir-evgeniya-charushina.htm (дата обращения: 23.11.2025)

Н.Смирнова «Как Мишка большим медведем стал», 1929 / рис. Е.Чарушин

Бианки, В. «Первая охота», 1933 и 1958 г. издания / рис. Е. Чарушин

«Вольные птицы», 1929, Е.Чарушин

Эдуард Шим, Детская литература, 1965, «Кто что умеет» / рис. Е. Чарушин

Детская литература, авторский сборник «Рассказы», 1971 / рис. Е. Чарушин

Детгиз, «Про Томку», 1957 / рис. Е. Чарушин

Детгиз, «Вот они какие», 1962 / рис. Е. Чарушин

Детская литература, авторский сборник «Волчишко», 1988 / рис. Е. Чарушин

Н. Сладков, Амфора, «Бежал ёжик по дорожке», 2011 / рис. Е.Чарушин

Белышев И.П, «Упрямый котёнок» 1950 / рис. Е. Чарушин

СПб, Акварель, «Про Томку», 2012 / рис. Е. Чарушин

Детгиз, «Что за зверь», 1956 г / рис. Е.Чарушин

С. Маршак, «Детки в клетке», 1967 / рис. Е. Чарушин

Издательство Художник РСФСР, «Болтливая сорока», 1975 / рис. Е. Чарушин

«Как Томка не показался глупым» рис. Е. Чарушин

Ленинград, Детская литература, «Почему Тюпа не ловит птиц» 1967 / рис. Е. Чарушин

Евгений Чарушин, «Друзья», издательство Малыш, 1991 / Евгений и Никита Чарушины