Живая картина (Tableau Vivant) в современной интерпретации

Введение Часть 1: Джефф Уолл Часть 2: Грегори Крюдсон Часть 3: Андреас Гурски Заключение

В салонах XIX века существовала изысканная забава — гости замирали в позах, воссоздавая сцены из знаменитых картин. Это искусство называлось «tableau vivant» — «живая картина», и казалось бы, навсегда осталось в прошлом. Однако сегодня эта архаичная форма переживает неожиданное возрождение в самой, казалось бы, документальной среде — современной фотографии. В эпоху цифрового потока и сиюминутных снимков ведущие художники обращаются к трудоемкой и театрализованной стратегии, чтобы предложить глубокий и критический взгляд на современность.

Слева: «Завтрак на траве», Эдуард Мане, 1863 г.; справа: «Пикник вампиров», Джефф Уолл, 1991 г.

Такие авторы, как Джефф Уолл, Грегори Крюдсонс и Андреас Гурски, создают работы, которые невозможно воспринять мгновенно. Их масштабные, тщательно срежиссированные фотографии требуют вдумчивого созерцания, как классические полотна в музее. Джефф Уолл, используя технологию световых боксов, цитирует старых мастеров, перенося героев Мане в контекст современных социальных конфликтов. Грегори Крюдсон с размахом голливудского блокбастера строит декорации целых городков, чтобы запечатлеть единственный кадр, пронизанный личной и коллективной тревогой. Андреас Гурски с помощью цифрового монтажа создает грандиозные панорамы, превращая торговый центр или биржу в абстрактные системы, где человек становится частью узора.

Фотография отказывается от роли только «документа реальности» и становится инструментом ее конструирования, сближаясь с живописью, кино и театром. Фотограф больше не «наблюдатель», а «постановщик», контролирующий каждый элемент кадра.

Джефф Уолл, 1946 г. р.

Центральный вопрос данного исследования заключается в следующем: как стратегия Tableau Vivant позволяет современной фотографии вести диалог с историей искусства и одновременно выступать в роли критического зеркала, отражающего сложность, отчуждение и драматизм современного общества? Это противоречие — использование сложной, почти антикварной формы для анализа актуальных проблем — и составляет ядро предстоящего анализа.

Исследование выстроено как трилогия, последовательно раскрывающая разные грани этого феномена. Через анализ работ Джеффа Уолла раскрывается тема «социального tableau», где композиция старых мастеров служит для обсуждения вопросов маргинализации. Погружение в мир Грегори Крюдсона демонстрирует «психоаналитический tableau», исследующий подсознательные страхи. Наконец, масштабные проекции Андреаса Гурски представлены как «системное tableau», картографирующее абстрактные силы глобализации. Детальный визуальный разбор ключевых работ докажет, что «живая картина» стала для современной фотографии не бегством от реальности, а её самым острым и точным диагнозом.

Часть 1: Джефф Уолл — Археолог визуальной памяти

Работы фотографа Джеффа Уолла представляют собой сложные визуальные конструкции, где стратегия tableau vivant становится методом критического диалога с историей искусства. Художник не просто копирует старых мастеров, а проводит археологические раскопки в пластах визуальной культуры, чтобы извлечь на свет актуальные социальные проблемы современности. Его фотографии функционируют как многослойные палимпсесты, где под внешним слоем современного сюжета проступают классические композиционные схемы и нарративные структуры.

На изображении «Разговор мёртвых солдат» Уолл сохраняет центральную композиционную ось и драматический жест павшего солдата, но радикально меняет контекст.

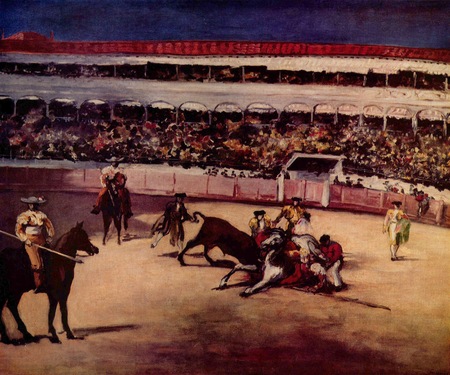

Слева: «Коррида», Эдуар Мане, 1865–1866 гг.; справа: «Разговор мёртвых солдат», Джефф Уолл, 1992 г.

Цитирование у Уолла это не формальное упражнение, а инструмент социальной критики. Художник проводит сложную операцию: он сохраняет ключевой драматический жест и композиционную динамику, но радикально меняет культурный и временной контекст.

Вместо японского самурая в живописном пейзаже мы видим современных обывателей в деиндустриализированной зоне на окраине города. Бумаги самурая, несущие, возможно, судьбоносный указ, превращаются в бессмысленные офисные листы. Этот перенос создаёт мощный критический эффект, говоря об отчуждении, тщетности и потере ориентиров в современном мире. Уолл использует «высокую» форму японской гравюры для высказывания о банальности и экзистенциальной тревоге сегодняшнего дня.

Слева: Гравюра «Порыв ветра» из серии «Сто знаменитых видов Эдо», Кацусики Хокусая, ок. 1832 г.; справа: «Внезапный порыв ветра», Джефф Уолл, 1993 г.

Особое значение в работах Уолла приобретает технология бэк-лайт панелей. Использование световых коробов отсылает к эстетике рекламных щитов и одновременно — к витражному искусству и алтарным образам.

Уолл переосмысляет эту парадигму, заменяя естественный свет искусственным, а сакральный сюжет — изображением современности. Электрический свет, пронизывающий фото, не просто подсвечивает его, но и сакрализует саму травму. Ужас или абсурд происходящего, лишенные пафоса, обретают вес иконы, требуя от зрителя не взгляда мимоходом, а пристального, почти невыносимого всматривания. Эта технологическая особенность превращает фотографию в объект, находящийся на грани между утилитарным рекламным носителем и арт-объектом.

Слева: витраж Шартрского собора, 1205–1240 гг.; справа: «После „Человека-невидимки“ Ральфа Эллисона. Пролог», Джефф Уолл, 1999–2000 гг.

Световые панели

Феномен «выверенной катастрофы» находит свое программное воплощение в работе Джеффа Уолла «The Destroyed Room» (1978). Эта работа, ставшая его первым обращением к форме постановочной фотографии, представляет собой тщательно срежиссированный хаос, где насилие над пространством обретает качества театрального действа.

Уолл проводит прямую параллель с романтической традицией, перенося экзистенциальный ужас и разрушительную страсть Делакруа в контекст современного потребительского общества. Он сохраняет барочную динамику и перенасыщенность композиции, но заменяет исторический сюжет на вневременной акт немотивированного насилия. Напряжение создается контрастом между визуальной эстетизацией хлама, ярким, почти театральным светом, и полным отсутствием человеческой фигуры. Каждый разорванный предмет, каждая опрокинутая вещь занимает свое строго определенное место, превращая спонтанный, казалось бы, вандализм в холодную, безупречную композицию. Это не документация погрома, а его инсценировка, где разрушение становится формой критики скрытого насилия, присущего самой структуре современного быта.

Слева: «Смерть Сарданапала», Эжен Делакруа, 1827 г.; справа: «Разрушенная комната», Джефф Уолл, 1978 г.

Метод Уолла демонстрирует, как стратегия tableau vivant позволяет современному искусству говорить на языке традиции, не теряя критической остроты. Его фотографии становятся пространством встречи прошлого и настоящего, где классическая форма служит усилителем актуального социального высказывания, а визуальная память превращается в инструмент анализа современности.

Слева: «Бар в „Фоли-Бержер“», Эдуард Мане, 1882 г.; справа: «Картина для женщин», Джефф Уолл, 1979 г.

«Меня поражают вещи, которые я видел, но я их не фотографирую. Если они сохраняются в моем сознании, я пытаюсь воссоздать их»

Джефф Уолл за работой

Часть 2: Грегори Крюдсонс — Режиссер подсознательного

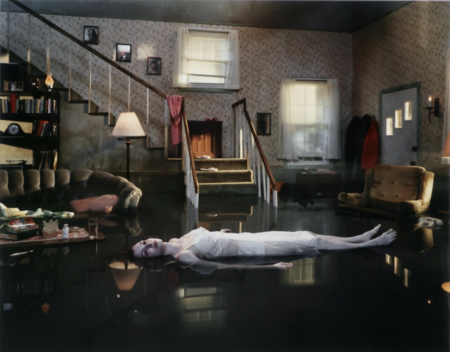

Если Джефф Уолл ведет диалог с музеем, то Грегори Крюдсон создает целый кинотеатр подсознания. Его работы — это тотальные художественные миры, где стратегия Tableau Vivant достигает своей максимальной, почти фанатичной реализации. Крюдсон не просто инсценирует реальность, он строит её с нуля, превращая фотографию в форму визуальной психоаналитической драмы. Его сцены, погруженные в сумеречный свет, исследуют коллективные тревоги, скрытые страхи и сюрреализм, таящийся под тонким слоем американской провинциальной идиллии.

Кадры со съёмочной площадки

Фотография — это финальный этап промышленного производства иллюзии. Демонстрация процесса доказывает, что мы имеем дело с чистым Tableau Vivant — реальностью, целиком сконструированной художником. Это отличает его от Уолла, который часто работает в реальных локациях, и предвосхищает цифровые конструкции Гурски, но делает их физически осязаемыми.

Слева: кадр из серии «Beneath the Roses», Грегори Крюдсон, 2002–2005 гг.; справа: кадр из серии «Twilight», Грегори Крюдсон, 1998–2002 гг.

Атмосфера в его работах — главный нарратив. Крюдсон мастерски использует «магический час» — период сумерек, когда свет становится диффузным, а тени удлиняются и теряют четкость. Этот естественный, но усиленный в студии свет, дополненный искусственным туманом, создает ощущение перехода, нестабильности между мирами. Приглушенная, почти монохромная палитра, лишенная ярких акцентов, погружает зрителя в состояние меланхолии и тревожного ожидания.

Крюдсон заимствует у Спилберга ощущение удивления перед магическим, но лишает его оптимизма. Если у Спилберга свет символизирует надежду и чудо, то у Крюдсона тот же лунный свет становится холодным, отчужденным, подчеркивая одиночество персонажа. Он извлекает из визуальной культуры детства и ностальгии их тревожную, сюрреалистичную изнанку.

Кадры из к/ф «Инопланетянин», 1982 г., реж. Стивен Спилберг

«Untitled (Boy with Hand in Drain)», Грегори Крюдсон, 2001–2002 гг.

Кинематографичность Крюдсона — это не просто стилизация. Каждая его работа функционирует как кульминационный кадр из неназванного фильма в жанре психологического хоррора или нуара. Зритель оказывается в середине нарратива, заставляя его достраивать как предысторию, так и развязку. Эта незавершенность и рождает мощное чувство беспокойства.

Но если у Кубрика ужас является внешним, конкретным и взрывным (пролом двери, очевидная угроза), то у Крюдсона он имманентен, тих и психологичен. Угроза здесь — не физическое насилие, а внутреннее опустошение, психологическая травма, последствие некоего неназванного события. Напряжение создается не через действие, а через его отсутствие — через застывшую позу, пустой взгляд, гнетущую атмосферу послесловия. Угрозой становится само внутреннее состояние персонажа, его глубокая отчужденность и травма.

Слева: кадр из к/ф «Сияние», 1980 г., реж. Стэнли Кубрик; справа: кадр из серии «Cathedral of the Pines», Грегори Крюдсон, 2013–2014 гг.

«Я всегда пытаюсь создать красоту, раскрыть надежду, показать чувство тоски, которое существует в изоляции и одиночестве, и захватить поиск чего-то большего внутри всех моих объектов»

Слева: кадр из сериала «Твин Пикс», 1990–1991 гг., реж. Дэвид Линч; справа: кадр из серии «Twilight», Грегори Крюдсон, 1998–2002 гг.

В серии «Twilight» эти приемы достигают своего апофеоза. Задворки американских пригородов, подвалы, пустые бассейны и спальни превращаются в сцены загадочных, часто необъяснимых событий. Бесконечная детализация интерьеров — узор на ковре, пыль на лампе, беспорядок на столе — не просто создает реализм, а усиливает ощущение клаустрофобии и психологической нагрузки. Каждая вещь в кадре становится свидетельством невидимой драмы.

Таким образом, Крюдсон расширяет границы Tableau Vivant, переводя его из области социального и искусствоведческого диалога в область психоанализа. Его фотографии — это не просто постановочные сцены, это материализованные сны и кошмары, где американский дом превращается в лабиринт подсознания, а зритель становится не наблюдателем, но соучастником глубоко личной и одновременно универсальной драмы.

Серия «Twilight», Грегори Крюдсон, 1998–2002 гг.

Часть 3: Андреас Гурски — Режиссер системного напряжения

Андреас Гурски совершает радикальный поворот в стратегии Tableau Vivant, переводя её из плоскости физической постановки в цифровое измерение. Его метод знаменует эволюцию от постановки к сборке, где фотография становится не отражением момента, а сложносочинённым конструктом, исследующим абстрактные силы глобализации, финансов и массового общества. Пусть и не все с этим согласятся, но, тем не менее, в данном исследовании Гурски относится к Tableau Vivant по принципу концептуальности.

Фотограф использует метод цифрового tableau. Гурски не ставит сцену перед камерой, но использует фотографию как сырой материал для создания идеализированного, почти абстрактного ландшафта. Удаляя все случайные элементы (заводы, людей), он не просто «очищает» вид, а создаёт икону — платоновский идеал реки, лишённой временно́го контекста и человеческого присутствия. Это tableau vivant эпохи Photoshop, где реальность не инсценируется, а программно кодируется.

«Рейн II», Андреас Гурски, 1999 г.

Масштаб работ Гурски — это не просто формальная особенность, а ключевой смыслообразующий элемент. Его гигантские полотна, достигающие нескольких метров в ширину, поглощают зрителя, но при этом не позволяют сосредоточиться на индивидуальности. Человек в его кадрах растворяется, становясь частью паттерна, винтиком в глобальной системе.

«Гонконгская фондовая биржа», Андреас Гурски, 1994 г.

В «99 Cent» Гурски превращает потребительское изобилие в абстрактную живопись, где товары теряют свою утилитарность, становясь элементами тотального дизайна. В «Токийской фондовой бирже» архитектура биржи уподобляется готическому собору, а трейдеры — прихожанам в храме глобальной экономики. Огромный формат позволяет увидеть не хаос, а высший порядок, холодную и безличную красоту системы, функционирующей по своим собственным законам.

Слева: «99 Cent», 1999 г.; справа: «Токийская фондовая биржа», 1990 г., Андреас Гурски

В «Salerno I» композиция строится как многослойное театральное пространство, где контейнеры создают ритмичные плоскости, а крошечные фигурки рабочих добавляют масштаб. Это Tableau Vivant глобальной логистики — застывший момент в бесконечном процессе циркуляции товаров, представленный как сложноорганизованное сценическое пространство.

«Salerno I», Андреас Гурски, 1990 г.

Художник фиксирует кульминационный момент всеобщего экстаза, но через цифровое совмещение кадров достигает эффекта тотального охвата. Это не случайный снимок, а сконструированная «живая картина» массового транса, где индивидуальность растворяется в коллективном ритуале.

Слева: «Нидерландские пословицы», Питер Брейгель Старший, 1559 г.; справа: «May Day IV», Андреас Гурски, 2000 г.

Гурски, как и Хичкок, использует «прием зум-аута»: мы ожидаем увидеть частную жизнь, но камера отдаляется, показывая человека как элемент гигантской архитектурной структуры. Тревога рождается из контраста между кажущейся индивидуальностью каждого окна и тотальной обезличенностью системы в целом. Это Tableau Vivant не одного сюжета, а сотни одновременных, но не связанных между собой драм.

Слева: кадры из к/ф «Головокружение», 1958 г., реж. Альфред Хичкок; справа: «Paris, Montparnasse», Андреас Гурски, 1993 г.

Склады Amazon предстают у Гурски как футуристические соборы новой религии — логистики. Человеческие фигурки служат лишь масштабными маркерами, подчеркивающими гигантизм архитектуры, построенной для роботов и алгоритмов. Это итоговый Tableau Vivant, где главным «действующим лицом» становится невидимая система управления, а физическое пространство — лишь ее материальная оболочка.

Большим количеством деталей Андреас, подобно Хичкоку, хочет затащить нас в самое сердце своих фотографий, а, оказавшись там, вырваться будет сложно.

«Amazon», Андреас Гурски, 2016 г.

Андреасу важно показать и мельчайшие детали и полную картину того, что он снимает. Наделить человека «взглядом Бога», позволив охватить весь размах панорамы, и в то же время «впиться» в каждый её крохотный элемент.

«Ле-Ме», Андреас Гурски, 2016 г.

Таким образом, Гурски завершает трилогию современных подходов к Tableau Vivant, выводя его на уровень макроанализа. Его «сверхкартины» — это не зеркало, отражающее реальность, и не сон, погружающий в подсознание, а интерфейс, визуализирующий невидимые системные взаимосвязи, управляющие современным миром. Через цифровую сборку, монументальный масштаб и выверенные паттерны он создаёт портрет глобализованного человечества, в котором драма отдельной личности уступает место эпической поэме о безличных силах, формирующих нашу коллективную среду обитания.

«Пит-стоп в Формуле-1», Андреас Гурски, 2007 г.

Заключение

Стратегия Tableau Vivant, возрожденная в современной фотографии, демонстрирует удивительную гибкость, становясь мощным инструментом диагностики ключевых проблем современности. Три рассмотренных художника предлагают три различных, но взаимодополняющих подхода:

Джефф Уолл использует диалог с историей искусства для критики социальных структур, наделяя актуальные конфликты весомостью классической живописи. Грегори Крюдсон превращает Tableau в инструмент психоанализа, исследуя через тотальную постановку тревоги и страхи, скрытые под поверхностью обыденности. Андреас Гурски выводит стратегию на глобальный уровень, используя цифровую сборку для визуализации абстрактных систем, управляющих современным обществом.

Кадр из серии «Beneath the Roses», Грегори Крюдсон, 2002–2005 гг.

Tableau Vivant позволяет современной фотографии быть одновременно критическим зеркалом и полноправным собеседником истории искусства через создание сложносочиненных визуальных конструкций. Эти конструкции: наделяют высказывание историческим весом, проводя параллели между современными сюжетами и классическими произведениями; замедляют восприятие, предлагая альтернативу потоку сиюминутных изображений и требуя вдумчивого анализа; драматизируют реальность, переводя социальные, психологические и системные конфликты на язык обобщенных, мощных визуальных метафор.

Эволюция от цитирования (Уолл) через тотальную постановку (Крюдсон) к цифровой сборке (Гурски) показывает, как одна художественная стратегия адаптируется для анализа разных уровней реальности — от социального взаимодействия до архитектуры глобального мира, оставаясь острым инструментом осмысления сложности человеческого существования.

Fried, M. Why Photography Matters as Art as Never Before / M. Fried. — New Haven: Yale University Press, 2008. — 409 p.

Galassi, P. Andreas Gursky / P. Galassi. — New York: The Museum of Modern Art, 2001. — 172 p.

Гурски, А. Интервью [Электронный ресурс] / А. Гурски // The Guardian. — 2011. — Январь.

Крюдсонс, Г. Gregory Crewdson: Brief Encounters [Электронный ресурс] / документальный фильм, реж. Бен Шапиро. — 2012.

Уолл, Д. Jeff Wall: Catalogue Raisonné 1978-2004 / Д. Уолл. — Düsseldorf: Kunstmuseum Basel; Schirmer/Mosel, 2005. — 255 p.

https://iskusstvo-info.ru/vybor-kritikov-vladimir-levashov-dzheff-uoll/?ysclid=mi6j4bdmlc553772485 (дата обращения: 18.11.25)

https://www.wsj.com/articles/jeff-walls-unique-photographic-vision-1441375796 (дата обращения: 18.11.25)

https://whitehotmagazine.com/articles/gregory-crewdson-s-surreal-pictures/2663 (дата обращения: 18.11.25)

https://art.patriciarees.com/?p=370 (дата обращения: 18.11.25)

https://photar.ru/kadry-iz-nesushhestvuyushhego-filma-v-fotografii-gregory-crewdson/?ysclid=mi6nloste3202910788 (дата обращения: 18.11.25)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7c870106-691e6847-2f8073b5-74722d776562/https/www.theguardian.com/artanddesign/2016/oct/09/gregory-crewdson-photography-cathedral-of-the-pines (дата обращения: 18.11.25)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7c870106-691e6847-2f8073b5-74722d776562/https/www.theguardian.com/artanddesign/2016/oct/09/gregory-crewdson-photography-cathedral-of-the-pines (дата обращения: 18.11.25)

https://losko.ru/andreas-gursky/?ysclid=mi6jhz123c910642387 (дата обращения: 18.11.25)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Завтрак_на_траве_(картина_Мане) (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.andreasgursky.com/en/news/page:7 (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.wsj.com/articles/jeff-walls-unique-photographic-vision-1441375796 (дата обращения: 18.11.2025)

https://whitehotmagazine.com/articles/gregory-crewdson-s-surreal-pictures/2663 (дата обращения: 18.11.2025)

https://dervishv.livejournal.com/486826.html?ysclid=mi6k2un5xs451389288 (дата обращения: 18.11.2025)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.053242b0-691e3f56-ba743ac9-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Bullfight_(Manet) (дата обращения: 18.11.2025)

https://art.patriciarees.com/?p=370 (дата обращения: 18.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/95/4d/9a/954d9ad8c69513076691dc9044730937.jpg (дата обращения: 18.11.2025)

https://i.pinimg.com/736x/95/4d/9a/954d9ad8c69513076691dc9044730937.jpg (дата обращения: 18.11.2025)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6d5ff0d6-691e4c60-f6245881-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Stained_glass_windows_of_Chartres_Cathedral (дата обращения: 18.11.2025)

https://dzen.ru/a/aApV3R0UiVZl22I8?ysclid=mi6lvtf54h458654775 (дата обращения: 18.11.2025)

https://picnicwit.com/timeline/19501999/jeff-walls-vampires-picnic/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.ef9f07b1-691e503a-c5694338-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/The_Destroyed_Room_(photograph) (дата обращения: 18.11.2025)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.3bfc773f-691e51a7-b20efd73-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/A_Bar_at_the_Folies-Bergère (дата обращения: 18.11.2025)

https://i.pinimg.com/originals/b2/10/d9/b210d9da94ed158d54ce39ab65fbf189.jpg (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.1stdibs.com/furniture/wall-decorations/photography/gregory-crewdson-untitled-ophelia-2001/id-f_36478852/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.kinopoisk.ru/film/544/stills/page/1/?utm_referrer=organic.kinopoisk.ru (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.christies.com/en/lot/lot-5070365 (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.kinopoisk.ru/film/409/stills/page/1/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.kinopoisk.ru/film/84358/stills/page/2/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://spb.artphotoschool.ru/gregori-kryudson-i-ego-mrachnye-fotografii (дата обращения: 18.11.2025)

https://whitehotmagazine.com/articles/gregory-crewdson-s-surreal-pictures/2663 (дата обращения: 18.11.2025)

https://m.vk.com/album-100515042_222707452 (дата обращения: 18.11.2025)

https://photar.ru/kadry-iz-nesushhestvuyushhego-filma-v-fotografii-gregory-crewdson/?ysclid=mi6nloste3202910788 (дата обращения: 18.11.2025)

https://journal.ugoloc.ru/events/tpost/0jj5t9nov1-gregori-kryudson-fotografii-kak-kadri-iz?ysclid=mi6o416448562477682 (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.luhringaugustine.com/exhibitions/gregory-crewdson3 (дата обращения: 18.11.2025)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7c870106-691e6847-2f8073b5-74722d776562/https/www.theguardian.com/artanddesign/2016/oct/09/gregory-crewdson-photography-cathedral-of-the-pines (дата обращения: 18.11.2025)

https://xage.ru/stock-exchanges-in-thirteen-shots-by-andreas-gursky/ (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.andreasgursky.com/en/works/1993/paris-montparnasse (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.andreasgursky.com/en/works/1990/salerno-1 (дата обращения: 18.11.2025)

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dfa31801-691e7e5c-adfa45ff-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Netherlandish_Proverbs (дата обращения: 18.11.2025)

https://www.andreasgursky.com/en/works/2000/may-day-4 (дата обращения: 18.11.2025)

https://cameralabs.org/11878-nemetskij-fotograf-andreas-gurski?ysclid=mi6ststqen566451859 (дата обращения: 18.11.2025)

https://losko.ru/andreas-gursky/?ysclid=mi6jhz123c910642387 (дата обращения: 18.11.2025)