(Не)пассивность слушателя

Пассивность роли зрителя — один из важнейших и ключевых дискурсов в современном искусстве, находящийся в фокусе приблизительно с 1960-х. Первой критикой феномена зрелищ тогда выступило «Общество спектакля» Ги Дебора, давшее отрезвляющую пощечину всем потребителям масс-медиа и не только. Своим трактатом философ констатировал, что современное общество представляет собой общество спектакля, что, впрочем, сейчас и так для каждого очевидно; мы оказываемся закупоренными в этой товарной капиталистической системе, подвластной «авторитетам». Из-за философско-политической направленности текста Дебора его работу можно трактовать как в широком аспекте, так и в более узком — в контексте современного искусства, где уже начала назревать проблема дистанции между художником, его работой и зрителем.

Любые эксперименты с саундом расцениваются для меня как практики современного искусства, поэтому феномен пассивности я переношу со зрителя на слушателя и рассуждаю о нём в рамках медиума, где на первый план выходит звук. К тому же приблизительно в это же время поставленная мною ранее проблема возникает и в музыкальной сфере, о чём писал Пьер Шеффер, сформулировав идею о «звуковом объекте», представляющем собой лабиринт, который обладает перцептивными качествами: он существует не сам по себе, а в качестве коррелята редуцированного слушания. Редуцированное слушание по Шефферу — это аналог слушания, когда любое звуковое событие становится отделено от порождающего его физического акта. То есть фокус смещается с причинно-следственных связей на сам объект, который может быть интересен просто своим звучанием.

В рамках визуального исследования я ставлю задачу отследить, как дискурс о пассивности и зрелищности раскрывается в работах исследователей звука и художников, и к какому релевантному выводу можно прийти.

Пьер Шеффер

Для Шеффера редуцированное слушание — то, что помогает вывести концепцию конкретной музыки (musique concrète), где музыкант больше не привязан к контексту. Качество звука выходит на первый план, поэтому «звуковые объекты» представляют собой совершенно новые композиции, не привязанные к их исходному смыслу.

Шеффер и его соратник Пьер Анри пытались вырваться за пределы традиционной нотной грамоты, которую они называли абстрактной — при всей абстрактности своей музыки. Конкретность же как раз в использовании звуков природного происхождения, которые из-за своей понятности для человека могут вызвать вполне конкретные ассоциации. Шеффер и Анри противопоставляли свою конкретную музыку — искусственной электронной музыке, где звуки либо специально необычны для понимания, либо только имитируют природные.

Фото Пьера Анри

«Williams Mix» Джона Кейджа записана на восьми дорожках магнитной ленты шириной ¼ дюйма. Звуки делятся на 6 категорий: A (городские звуки), B (сельские звуки), C (электронные звуки), D (ручные звуки), E (духовые звуки) и F («тихие» звуки, требующие усиления). Для создания версии произведения требуется около 600 таких записей. Кейдж реализовал произведение в 1952–53 годах, создав яркий пример противоположных друг другу звуков, объединяющихся в одно смысловое целое.

Впрочем, была общая тенденция стремления к чистому цвету, форме и композиции. Например, абстрактное кино в этом смысле соотносимо с идеей «звукового объекта».

Вопрос для меня вот в чём: способен ли этот метод снять дистанцию между произведением и слушателем/наблюдателем? Когда звуки освобождают от контекстуальной составляющей, это, с одной стороны, помогает направить на них больше внимания и упрощает задачу для слушателя, которому теперь остаётся воспринимать чистую форму без ярлыков. С другой стороны, извращённый критик, привыкший навешивать смысл искусства даже там, где его нет, попросту дезориентируется. В результате чего выстраивается только большая дистанция из-за невозможности поговорить исполнителю и зрителю на одном языке.

В современном искусстве стали появляться работы, подразумевающие обязательное участие зрителя, что стало вполне ожидаемым в связи с подвижными границами и отсутствием чётких иерархий. Хотя перформансы «Флюксуса» просто не могли состояться без публики, иногда их идеи переходили за черту жестокости. По предложению Бэна Вотье в зрителей кидались со сцены мокрыми предметами (1962 г.), а в интервью 1979 года Джордж Мачунас рассказывал об идее предложить зрителям на бегу выпить бутылку водки, но от неё пришлось отказаться, так как подобные эксперименты могли привести к летальным исходам.

мёДжордж Мачунас. Флюксус. 1961. Фото: Джордж Мачунас, Дик Хиггинс, Вольф Фостел, Бенджамин Паттерсон, Эммет Уильямс на Международном фестивале новой музыки «Флюксус». 1962. Висбаден, Германия

«Флюксус» воплощали свои концепции в формате перформанса, как наиболее витального, эфемерного медиума, который существует только одномоментно — при его запечатлении, видео становится уже документацией перформанса. Абсурд и шок выступали как инструменты, использовавшиеся с целью пробудить публику, максимально выдернуть их из состояния пассивности. На мой субъективный взгляд, этот жест манифестирует саму жизнь, так как пассивное наблюдение и существование свойственно человеку и в его обычной среде, а не только когда он приходи на выставку и «пытается понять» работы. В этом смысле флюксус проманифестировали позицию всегда быть «включенным», то есть, осознавать себя в пространстве и то, как пространство влияет в моменте.

«Каждый человек — художник» — принцип арт объединения Флюксус, который высказал Йозеф Бойс. Под этой фразой подразумевался уход от тотального снобизма; теперь критерии искусства определяются его создателем, а в работе важна сама идея, а не автор.

Йозеф Бойс. Акция «ЕВРАЗИЯ 32. Часть Сибирской симфонии». Галерея Рене Блока, Берлин, 31 октября 1966

Тем не менее, высказывание Бойса часто воспринималось слишком буквально. Поэтому, в своем перформансе 1965 года он намазал голову мёдом и золотой пылью и молча, при помощи жестов и гримас объяснял мёртвому зайцу свои картины.

Еще Иммануил Кант начал говорить об особенности нашего разума, при которой мы постоянно достраиваем причинно-следственные связи, то есть, постоянно синтезируем информацию, поступающую извне. По Канту связь причина-следствие мы не извлекаем из мира, а вкладываем в него с помощью априорных категорий рассудка. Например, чтобы связать два элемента (А и Б), рассудок непроизвольно воспроизводит представление об А, когда появляется Б. По этой причине мне видится утопичной идея Шеффера о конкретной музыке, для понимания которой требуется приложить усилие и абстрагироваться от собственной привычной модели восприятия.

Стало быть ясно, что теперь в дискурс вступают и банальные физиологические особенности. Еще в конце 1873 года исследователь Александр Белл пытался проводить опыты с фоноавтографом. В результате ему удалось создать механическое устройство, имитирующее работу человеческого уха, для которого использовался реальный орган мертвого донора.

Фонавтограф Александра Белла

В таком случае, что если попробовать нарушить пассивность, заставив слушателя физически ощущать звук?

Алану Блюмлейну не нравилось то, что в кинотеатре звук исходил из одного динамика в углу комнаты, он хотел динамики. Так был разработан бинуарный (стерео) звук, буквально созданный с целью заполонить пространство.

Алан Блюмлейн — «Ходьба и разговоры»

На этом фоне отлично раскрываются концепции Оливера Сакса о телесности и музыкальных галлюцинациях. Он писал о том, как восприятие не ограничивается пятью классическими чувствами, описывая проприоцепцию (ощущение положения собственного тела) и тактильность. По сути Сакс констатирует, что вибрация может быть способом коммуникации для людей с нарушением слуха. Это значит, что вариант, где музыкант или художник пытается установить контакт с человеком путем воздействия на его физику, может быть наиболее корректным, доступным и быстрым для разрушения границы иерархии и активного-пассивного восприятия.

Феликс Гонсалес-Торрес. Без названия (США сегодня). 1990. Музей современного искусства, Нью-Йорк.

Сложно отрицать, что формат работ, уходящий в интерактивность, не стирает концепт пассивности, ведь теперь подключается телесный опыт, который сам по себе уже подразумевает присутствие. Примеры произведений, нарушающих грань — стопка конфет Феликса Гонзалес-Торреса, которые зритель может брать в неограниченном количестве, и выставки Рикрита Тиравании, во время которых для присутствующих готовят еду. Здесь пассивное потребление априори невозможно.

Перформанс Риркрит Тириванни в музее 2Гараж»

Здесь же уместным будет упомянуть перформанс Вито Аккончи со слежкой. Художник гениальным способом демонстрирует пассивное наблюдение и его переход в активную позицию. Используя рекурсивный метод он ставит просматривающего перформанс в третью позицию — наблюдающего за самим художником, который следит за обычными прохожими, в то время, как оператор в живую наблюдает за перформансом и документирует его. Я обозначила этот метод гениальным, так как человек, хоть и не по своей воле становится актором, все равно оказывается вписанным в выстроенную систему. И здесь абсолютно нет разделения на того, за кем следят и кто наблюдает, так как даже просматривающий перформанс человек всегда будет становиться лицом, осуществляющим по сути слежку.

Vito Acconci. «Following Piece». 1969

На мой взгляд, интерактивные работы действительно наиболее близко подобрались к границе и теперь даже обычное присутствие может разорвать шаблон пассивного потребления. Но во многом, мне кажется, это перекликается с концепцией Сакса о телесности или, например, тем, что люди с ампутированными конечностями могут испытывать на их месте физические ощущения. То есть, у тела есть некая постпамять, а в работах с саундом это более размыто из-за неосязаеммости звука. Собственно, поэтому в таком контексте дискурс меня и привлек.

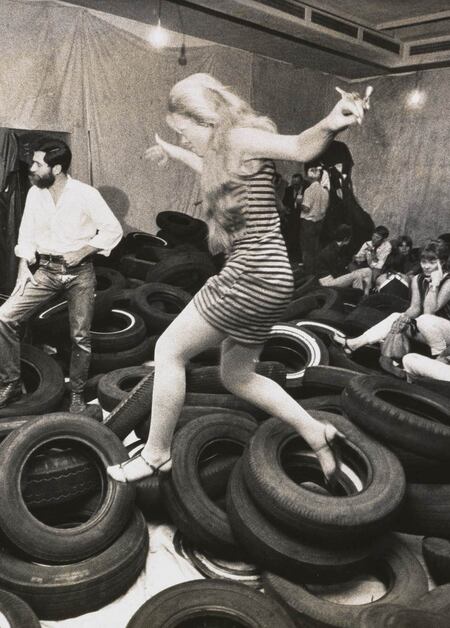

Аллан Капроу 1961

Рефлексируя над этой темой, меня так или иначе отбрасывает к вопросу о нашей физиологии. Мы сами до конца не осознаем, как конкретно функционируют органы чувств. Можно провести аналогию между визуальным и слуховым восприятием: когда мы закрываем глаза — перестаем видеть реальный мир, но возникают послеобразы, формируются сюжеты. Способность слышать мы по собственной воле отключить не можем, но в какие-то моменты можно испытать музыкальные галлюцинации, о которых писал Сакс. Мелькающие перед закрытыми глазами картинки в таком случае тоже релевантно рассматривать как галлюцинации?

Кристиан Марклей на шоу Hallwalls в Буффало, Нью-Йорк, 16 ноября 1985 года

О способности синтеза до Канта высказывался Готфрид Лейбниц. Только в его парадигме это называется микровосприятием (petites perceptions), которое кажется пассивным восприятием, но по факту находит свое воплощение в художественных практиках, опровергающих упрощенное деление на активное и пассивное. Когда Лейбниц слушал шум прибоя и волн, начиная вслушиваться, он понимал, что слух воспринимает сразу общую картинку, хотя на самом деле этот шум формируют множества капель. Этот пример наводит меня на мысль, что пассивность невозможна априори — если наш разум способен проделывать моментальный синтез, а это активная работа, то наше восприятие находится в суперпозиции. Я углублюсь в это далее чуть подробнее, упоминая Рансьера.

К тому же, желание вывести зрителя из пассивного потребления может достигать крайней жестокости. Примером тому работа Марко Эваристти, представляющая собой включенные блендеры с живыми рыбками внутри.

Марко Эваристти

Акустическим аналогом лейбницевского «шума моря» для меня выступает композиция Яниса Ксенакиса «Бohor», целиком создана из сложнейших звуковых масс, гранулированных шумов и статики. Здесь нет мелодии или гармонии в традиционном смысле, поэтому слушатель не может отслеживать какое-либо развитие, он просто активно синтезирует собственный слуховой опыт.

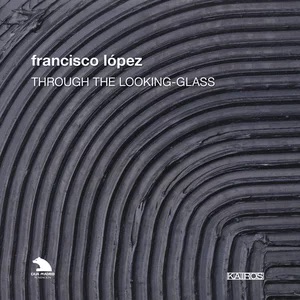

Франциско Лопес, «La Selva». Он записывал полевые записи тропического леса, затем подвергая их обработке, создавая плотные, абстрактные звуковые полотна. Такой метод соответствует концепции «редуцированного слушания» в чистом виде.

Альбом Франциско Лопеса

Заключение

Наконец, собрать вывод этого дискурса мне помог Жак Рансьер, который выступал против концепции борьбы между активным и пассивным. В первую очередь философ видит в этой конфронтации иерархию: некто, находящийся в активной позиции (он приводит в пример учителя/наставника), всегда будет доминировать над человеком, на которого оказывается влияние. Следовательно, после всех музыкальных и художественных практик, направленных на сближение с человеком, мы не можем опять прийти к природе общества спектакля, описанного Дебором, где один всегда будет выше другого.

На исследования этой темы я ссылалась в своей недавней работе в формате делегированного перформанса. Я рассуждала о природе нашего визуального восприятия происходящего вокруг и попытке контроля событий через наблюдение. Желание быть осведомленным — нормальная реакция на что-либо, разрушающееся против желания. Но чрезмерное усилие становится абсурдной попыткой радикальной стигматизации, априори не применимой ко всему.

Пристально вглядываясь, но не предпринимая никаких весомых действий, человек занимает позицию наблюдения, которая парадоксально оказывается не пассивной. Жак Рансьер в «Эмансипированном зрителе» не противопоставляет активную и пассивную позиции, он отменяет проблему этого конструкта как таковую, говоря, что зритель в любом случае будет непосредственным участником, вне зависимости от степени вовлеченности. Весь перформанс построен на том, что для продолжения наблюдения требуется усилие — смотреть через насилие над собой, игнорируя физические возможности и боль. Третьим лицом выступает городское пространство, утверждающее то, что человек плотно внедрен в систему, а значит, изначально воспринимает не пассивно.

Я придерживаюсь Рансьеровского подхода, что если мы формулируем пассивность человека, потребляющего арт, как проблему, то изначально констатируем неравную позицию, вместо того, чтобы учитывать другие факторы, такие как интерес и вовлеченность. У нас всех есть вещи, которые делаются на автомате, но даже в процессе их выполнения разум может формировать что-то интересное и новое, в таком случае, так ли плоха пассивность? Опять же, возвращаясь к своему перформансу, я подсвечиваю то, что быть либо в активной позиции восприятия либо в пассивной — невозможно. Пора перестать перетягивать канат попытками манипулировать слушателем или зрителем и позволить ему самостоятельно «включаться» в произведение, конструируя собственные нарративы и интерпретации. Вот тогда то и случится переход от пассивности к активности, без насилия и противостояния.

«Музыкофилия» Оливер Сакс

Эмансипированный зритель» Жак Рансьер