Выставка в музее Garage: Видеоэссе. История экрана

Видеоэссеистика — важный способ существования движущегося изображения в художественной практике сегодня.

В видеоэссеистической выставке представлены работы из коллекции Музея «Гараж», дополненные произведениями других художников и очерчивающие многомерную сущность и различные контексты этого жанра.

У видеоэссе как жанра слишком много лиц, бесконечное число определений, неконтролируемое количество эффектов и свойств. Этим словом называют и видеографическую кинокритику, и разновидность документального кино с субъективной закадровой речью, и визуальные дневники, и популярные видеоблоги, некоторые работы современных художников и многое другое. Эссеистика одновременно становится вечно меняющимся языком как для академического киноведения, так и для экспериментального искусства, повседневного общения, для самых разнообразных новых режимов высказывания — от машинимы до VR.

Подборка работ в открытом хранении не ограничивает это избыточное разнообразие, но вместе с тем и не претендует на создание исчерпывающей классификации разновидностей эссеизма. Скорее она фрагментарно освещает разные его свойства, отталкиваясь от произведений в коллекции Музея и намечая важные пути, приемы и связи внутри жанра через работы приглашенных художников.

Здесь встречаются работы очень непохожих авторов в широком диапазоне — от классика киноэссеизма Харуна Фароки до медиапартизан XXI века из объединения Total Refusal, — а подходы варьируются от чувственного и одновременно строгого исследования в работе Саодат Исмаиловой до предъявления сложной уязвимости в инсталляции Даши Лихой. Объединяет эти работы своего рода способность к автономности. Как часто пишут об эссе — это жанр-действие; произведение, изменяющее собственную ситуацию автора, отличающееся смелостью хода мысли и отсутствием страха перед неполнотой или случайностью.

Через видеоэссеистические практики можно проследить историю расщепления и расширения классического экранного пространства, при помощи которого можно взаимодействовать с движущимися изображениями.

«Интерфейс», Харун Фароки

Харун Фароки (1944–2014) — немецкий художник и медиатеоретик, один из пионеров киноэссеистики, с 1960-х годов исследовавший политику образа, влияние визуальных технологий на индустриальное производство, социальные отношения, механизмы работы власти.

Фароки смонтировал «Интерфейс» в ответ на просьбу Музея искусства модернизма, современного искусства и ар брют метрополии Лилля (LaM) сделать видео, в котором раскрывался бы метод его работы.

Видео начинается с последовательного и почти автоматического перечисления предметов, расположенных в рабочем кабинете режиссера. Пользуясь многозначностью немецкого слова Schnitt, вынесенного в заголовок, которое может означать как «монтажный стол», так и «человеко-машинный интерфейс» (такой как мышка и клавиатура для компьютера), Фароки превращает это скрупулезное описание в рассказ об эссеистической природе наших отношений с медиа.

«Сегодня я едва ли способен написать хоть одну строчку, не глядя при этом на экран; а вернее — на оба экрана», — эта фраза Фароки, открывающая фильм, фиксирует ключевые свойства эссеизма. Упоминая письмо, а затем показывая руку, что-то пишущую в тетради, он подчеркивает литературное, монтеневское происхождение своих видеопрактик. Сталкивая «интерфейс» тетрадной страницы с нескольким экранами на рабочем столе, Фароки коротко описывает свой метод, построенный на сличении, сопоставлении множества свидетельств, точек зрения, способов репрезентации. А самое главное — он нарушает целостность кадра, рассекая его на несколько визуальных потоков. Так Фароки намекает на то, что сама реальность конца XX века едва ли поддается описанию и умещается на одном общем для всех зрителей киноэкране, но при этом она раскалывается на множество дисплеев: приватных и коллективных, скрытых и публичных.

Такая игра в саморазоблачение и автокомментирование сама по себе характерна для эссеистики. Ведь описывая и анализируя художественные произведения, принципы работы медиа или любые другие окружающие явления, эссеист зачастую делает видимыми собственные техники. В 2012 году известный видеоэссеист Кевин Б. Ли создал своеобразный ремейк этого фильма Фароки под названием «Интерфейс 2.0» — одновременно и комментарий к оригинальному «Интерфейсу», и рассуждение о новых цифровых практиках эссезима.

«Фильм», Дженнифер Проктор

«Фильм Джен Проктор» (2010) не существовал бы без «Фильма Брюса Коннера» (1958) — классического образца американского экспериментального кино и кинематографа found footage: 12-минутный монтажный этюд, собранный из фрагментов кинохроники, научных фильмов, би-муви и софткор-порнографии.

Проктор создала покадровый ремейк «Фильма Брюса Коннера», используя тот же метод, но заимствуя все изображения с YouTube и LiveLeak, тем самым выстраивая свой фильм из визуальных фрагментов цифрового мира начала XXI века.

Проктор секунда в секунду копирует монтажный ритм Коннера, подбирая точные визуальные аналоги, обнаруживая различия, произошедшие в визуальной культуре за эти десятилетия: это разница не только между аналоговыми и цифровыми изображениями, но и между двумя типами визуальных архивов — кинематографической библиотекой середины XX столетия и безразмерным веб-океаном современности.

Те коннеровские кадры, которые звучали весомо и даже патетично, в вариации Проктор обретают некоторую произвольность и нестабильность — каждое ее изображение как будто содержит бесконечное множество похожих и/или взаимозаменяемых кадров. И если «Фильм Брюса Коннера» с насмешкой и пафосом описывает триумфы и катастрофы человечества, то «Фильм Проктор» утопает в переборе разных типов ви́дения, доступных и легко присваиваемых в современном мире.

Любопытно, что работа Коннера часто рассматривается как пример преодоления линейного нарратива с целью поиска новых повествовательных техник, а видео Проктор — как предтеча новых методов видеоэссеизма. Она наглядно показывает, что эссеистичным может быть не только закадровый голос, но монтажная риторика и даже сама концепция работы.

«Смерть на 25 кадре», Саша Деяш

Бесчисленные эпизоды криминальных сериалов конца 1990-х и начала 2000-х — от «Улицы разбитых фонарей» до «Бригады» — громоздятся в истории телевидения и в памяти зрителей как (не слишком) изысканные трупы.

Они вспоминаются через отдельных персонажей, врезавшиеся в сознание фразы, характерные жесты и образы. Художница Саша Деяш выкладывает частицы таких воспоминаний на рабочий стол своего компьютера — то ли в попытке начать бессистемную инвентаризацию, то ли в надежде собрать из осколков новый узор.

Фрагментарность — одно из ключевых свойств видеоэссеистики. Саша Деяш обнаруживает ее повсюду: на рабочем столе компьютера, во множестве одновременно открытых видеоплееров, постепенно заполняющих экран ее десктоп-исследования, в коллажных техниках, в удваивании и мультиплицировании одного и того же образа. Наконец в обыденном зрительском опыте, в понятном желании вмешаться в происходящее на экране, изменить последовательность событий, деактивировать что-то тревожащее и раздражающее внутри знакомых кадров. Фрагментарность часто используется и как метод, позволяющий спасти изображения от их контекста и предписанных смыслов и открывающий возможность пересборки личной и всеобщей истории (кино).

Но фрагментирование в работе Деяш смешивается с противоположным стремлением — к достраиванинию, расширению и договариванию увиденного внутри кадра. Такое прибавление может принимать причудливую форму воспроизведения фильмической локации в программе для 3D-моделирования или перерастать в еще более тактильное действие: распечатку скриншотов и создание из них нового объекта и иной формы — витража, тоже своего рода экрана, но функционирующего иначе, чем проекционная поверхность в кино.

«L’ailier», Александра Карелина

L’ailier (с фр. «ведомый») — короткое, почти абстрактное видео, снятое в парке Сент-Мари в Нанси. Сразу несколько обстоятельств затрудняют восприятие образов повседневности (люди на траве, игра в мяч) — они скорее угадываются, а не открываются взгляду.

Подрагивающий кадр скользит, а затем дробится на маленькие равные фрагменты, так что становится сложно различить, что на них происходит. Возможно, потому что объектив камеры, а за ним и зритель смотрят «не туда», а история разворачивается где-то в другом месте, вдали от Нанси, оставляя непонятное чувство тревоги.

Расщепленное видео прежде всего вызывает ассоциацию с дурным сном, в котором, словно в чужой фантазии, ощущаешь себя запертым в ловушке. Однако картинки, запечатленные подслеповатой камерой (и немного напоминающие образы, сгенерированные ИИ), способны не только дезориентировать, но и парадоксальным образом подсказывать верное направление. Ведь в контексте эссеизма одним из главных инструментов становится именно мутность, субъективная и почти физиологическая ограниченность восприятия, из которой рождается любое знание. Сегодня, чтобы заставить камеры показывать правдивые изображения, нужно научить их «хуже» видеть.

«Работнички», Total Refusal

«Работнички» — одно из самых ярких эссе псевдомаркистской медиапартизанской группы Total Refusal, специализирующейся на производстве видео на основе популярных видеоигр.

В основе этого видео — сверхуспешная игра-вестерн Red Dead Redemption 2, любимая игроками за драматический сюжет и харизматичных героев. Total Refusal перемещают внимание с центральных персонажей на статистов — так называемых NPC (non-playable characters — неигровых персонажей), чье поведение целиком определяется программой и, как правило, ограничивается простыми функциям. Их назначение — создавать фон для приключений главного героя. Они работают, бездельничают, развлекаются или перемещаются с места на место для того, чтобы игровой мир казался реалистичным.

Исследователи из Total Refusal слегка нарушают привычный ход игры, задерживаясь на созерцании этих фоновых персонажей дольше положенного, предлагая провести с ними не несколько секунд, а несколько минут реального времени. И хотя RDR2 славится вниманием к деталям, проработанной симуляцией жизни, такого крошечного смещения внимания уже хватает для того, чтобы вскрыть трагикомичную абсурдность жизни цифровых работяг. На то, как они по кругу выполняют ограниченный набор действий, как с заученным энтузиазмом вбивают гвозди в одну и ту же доску, можно смотреть и как на кафкианскую комедию, и как на своеобразное зеркало современного цифрового общества, чьи обитатели тоже проводят дни в бесконечном кликанье на ссылки и браузерные вкладки, обеспечивая тем самым кому-то прибыль. Что провоцирует неизбежный вопрос: кто является NPC в реальном мире?

В последние годы такое сближение видеоэссеистики и геймдизайна становится все заметнее и идет по нескольким направлениям. Во-первых, появился ряд художников, создающих машинимы, то есть оригинальные произведения, срежиссированные при помощи графических движков видеоигр. Во-вторых, исследователи медиа и критики стали использовать игровую логику для иллюстрации своих тезисов и посредством геймплея высказывать и разыгрывать свои ключевые концепции и идеи. И в-третьих, в работах самих геймдизайнеров все чаще можно обнаружить использование эссеистического комментария — например, характерно название сборника игр испанской студии Deconstructeam Essays on Empathy.

«Своей дочери я скажу», Ольга Гротова

Фильм художницы Ольги Гротовой посвящен трагическим событиям ее собственной семейной истории, которые определили ее интерес к частным женским практикам обработки земли. Художница рассматривает садоводство и огородничество как один из способов женского самовыражения и сопротивления репрессиям и тоталитарному давлению.

В 1930-е годы тысячи иностранцев, приехавших работать в СССР, стали жертвами Большого террора. Жен, сестер, матерей и детей иностранцев отправляли в АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины) — лагерь системы ГУЛАГа в Казахской ССР (ныне Республика Казахстан), — как родственниц «изменников родины» и «врагов народа». Так среди узниц лагеря оказались Клавдия и Марина — прабабушка и бабушка Гротовой.

Телесность видеоматериала и акцентированная материальность 8-мм пленки, на которую снят фильм, становятся одним из ведущих приемов, позволяющих художнице создать точный язык осмысления истории. Проживание трагедии исторического масштаба становится чувственно доступно через практики садоводства (как личные, так и коллективные, основанные на взаимопомощи), поддерживавшие сообщество репрессированных женщин и пронесенные ими через жизнь. Такая телесная воплощенность камеры и рассказчика — важный мотив для видеоэссеистических практик, лежащий в основе сложной структуры фильма и художественного исследования.

«18 минут счастья», Алексей Андрианов

Reaction video — формат, в котором привычнее видеть видеоблогеров. Тем не менее в последние годы он все чаще обращает на себя внимание исследователей и видеоэссеистов-экспериментаторов. Это неудивительно, ведь авторефлексивность, соединение зрелища и рассуждения о нем, а также картинка, которая документирует собственное возникновение, — и есть сущность эссеистики.

Алексей Андрианов собирает работу из громоздящихся друг на друга фрагментов — он предлагает одновременно смотреть фильмы японского режиссера Рюсукэ Хамагути и свои критические комментарии к ним, перекрывающие и перечеркивающие изображение. Андрианов приглашает выслушать его зрительские впечатления от работ любимого режиссера, побывать с ним на утренней пробежке и на игровых сессиях в тайм-киллере Crossy Road, то есть присмотреться к тем бытовым мелочам и обстоятельствам, из которых его впечатления складывались.

Визуальные и звуковые потоки в эссе Андрианова намеренно спутаны, сконструированы так, чтобы погрузить зрителей в легкую дезориентацию от избытка сигналов. Несколько лет назад видеоэссеист Кевин Б. Ли в титрах к одной из своих полиэкранных работ предупреждал, что не стоит пытаться уследить за всеми видеопотоками — есть риск сойти с ума. Похожей формулой можно было бы предварить и атакующие множественным гулом и бормотаниями «18 минут счастья». И в то же время стоит заметить, что разные уровни говорения здесь сколь часто мешают сами себе, столь и регулярно рифмуются — иногда абсурдно, а иногда проницательно дополняя и поддерживая друг друга.

«Muscae Volitantes», Дарья Гнатченко

Muscae Volitantes — пример деформативного эссе. Это видео, которое в первую очередь не исследует или интерпретирует, но радикально искажает «найденные пленки», с которыми оно работает (записи с наружных камер видеонаблюдения, размещенных по периметру загородного дома), и отыскивает уже существующие и вживляет новые дефекты в изображение ради того, чтобы алхимически преобразить его или найти в нем новые — скрытые — значения.

Видео Гнатченко буквально начинается с вопроса о невидимом: что происходит с пространством, когда нас (в нем) нет? Этот вопрос лишь на первый взгляд кажется бессмысленным. Но стоит чуть вдуматься в него, как станет ясно, что он намечает точку, в которой пересекаются множество непохожих сюжетов: возвращение магического мышления и эксперименты квантовой физики, сужающиеся границы приватного в условиях цифровой реальности и непреодолимость невидимых социальных барьеров, философия обстановки и антисреда, сотворенная новыми медиа.

Гнатченко оставляет слабый намек на эти и другие большие темы как на потенциальные ключи к прочтению, как ракурсы, с которых можно взглянуть на Muscae Volitantes, — однако не концентрируется ни на одной из них. А вместо этого переносит внимание на плоскость кадра, на «плавающие помутнения», на «мушек» из названия, затрудняющих возможность видения и суждения. Она задает свой вопрос с детским буквализмом, но чтобы ответить на него (сегодня) достаточно камеры видеонаблюдения. Несколько таких камер, расположенных по периметру загородного коттеджа, как раз и становятся главными героями видео.

Камера, которая обычно является инструментом ви́дения/надзора, здесь вдруг становится инструментом, затрудняющим его. Так, напротив операционного изображения (термин Харуна Фароки, обозначающий машинные изображения, функционально не предназначенные для человеческого глаза, например используемые в сенсорах) легко почувствовать одиночество и исключенность — если не холодность и враждебность, — идущие от экрана. Неслучайно это видео отчетливо читается как нечто среднее между аналоговым хоррором и структурным фильмом. Однако при внимательном просмотре можно обнаружить лабиринт микрособытий, возникающий прямо на плоскости экрана, из случайностей и видеопомех. А смена кадров способна убаюкивать, вызывая неожиданную ассоциацию с колыбельной.

«Ее пять жизней», Саодат Исмаилова

В видео «Ее пять жизней» Саодат Исмаилова, важный голос в постсоветском искусстве Центральной Азии, прослеживает трансформацию женского образа в Узбекистане через историю кино своей страны.

В этом фильме художница использует прием, характерный для эссеистических практик, — монтаж коротких кино- и видеофрагментов, объединенных одной темой или визуальным мотивом (англ. supercut). «Ее пять жизней» создан из узбекских фильмов (с участием женских персонажей), снятых на протяжении века: самая ранняя лента, к которой обращается Исмаилова, — выпущенный в 1925 году «Минарет смерти» Вячеслава Висковского.

Склейка различных сюжетов, как очень личных, так и отсылающих к большим историческим нарративам, создает образ героини — женщины, путешествующей через свои «пять жизней» — пять этапов истории Узбекистана. Используя феминистскую оптику, внимательную к проявлениям насилия и распределению власти, художница выстраивает объемный картину положения женщины в социальной и политической жизни страны. Визуальный ряд фильма поддерживается сложным аудиоландшафтом, составленным из музыки, написанной для узбекского кино.

«Recycled», Лэй Лэй + Томас Совен

Видео Recycled состоит из трех тысяч снимков, выбранных из почти полумиллиона негативов, собранных на окраинах Пекина.

Лэй Лэй продолжает развивать принцип гиперпалимпсеста, характерный для многих художников Китая на рубеже XX–XXI веков — от одного из главных представителей «шестой волны» китайского кино Цзя Чжанкэ («Натюрморт») до выдающегося документалиста Ван Бина («Район Теси»). Этот подход позволяет срастить визуально похожие материалы (частый прием в классическом видеоэссе) и зафиксировать изменения одних и тех же локаций во времени. Кроме того, такой подход позволяет зрительскому взгляду обнаруживать прошлое под тонким слоем современности. Лозунги и жесты, костюмы и лица, ритуалы и технологии минувших десятилетий кажутся исчезнувшими, но их контуры отчетливо угадываются в окружающем пространстве, просвечивают сквозь друг друга — подобно тому, как в изъеденной эрозией пленки все еще можно обнаружить чью-то историю.

Наложение снимков в Recycled создает почти стробоскопический эффект, указывая путь к обновленному динамическому экрану и иной геометрии кино, освобожденной от привычных рамок.

«Заметки из „Гога Магога“», Риар Ризальди

Индонезийский художник Риар Ризальди описывает «Заметки из „Гога Магога“» как визуальное и нарративное исследование для несуществующей полнометражной хоррор-картины, своего рода заявку к фильму. В работе исследуются связи между историями о привидениях, городскими легендами, культурой технологических компаний в Республике Корея и логистической экономикой в Индонезии.

Хотя «Заметки» и не являются видеоэссе в строгом смысле, в них используются приемы, характерные для этого жанра — такие как использование закадрового голоса и найденных аудиозаписей, — а нарратив поддержан снятым материалом, определяющим локацию и настроение рассказанных историй. Визуально интенсивные хоррор-перебивки созданы при помощи ранних нейросетей, еще не ограниченных запретами на жестокие и шокирующие изображения.

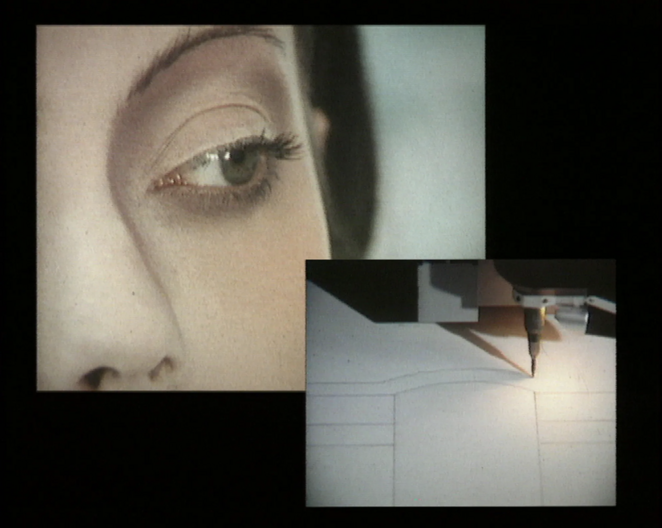

«Металептический приступ», Йоханнес Бинотто

«Металептический приступ» — один из множества примеров того, как Йоханнес Бинотто расширяет привычные границы формата видеоэссе, прокладывая путь к критике, исследующей гаптическую визуальность. С одной стороны, он предлагает зрителю задействовать не только привычные глаза и уши. С другой — разламывает рамки визуальных медиа, позволяя им использовать новые выразительные средства.

Так, взяв за основу сцену из триллера Альфреда Хичкока «Птицы», одного из самых известных фильмов в истории кино, Бинотто подвергает ее критическим деформациям, напоминающими о телевизионных экспериментах Нам Джун Пайка, в которых изображение искажалось магнитами. В визуальном потоке «Приступа» с большим трудом распознаются хичкоковские кадры, мельтешение контрастных цветов и агрессивных помех выжигает экран и атакует не только зрение наблюдателя, но и как будто воздействует на него осязательно. Впрочем, ровно в той же степени атакованным здесь становится и само видео: не только его обитатели — дети, бегущие от стаи птиц, — но и картинка как таковая, перестающая быть самой собой, трескающаяся и взрывающаяся глитчами. Эта интенсивная ситуация свидетельствует о возможности иных взаимоотношений между зрителем и движущимся изображением, а главное — позволяет заново определить те сенсорные и концептуальные границы, в которых мы привыкли воспринимать фильмы, видеоэссе и другие аудиовизуальные артефакты.

Материальность работы еще больше усиливает одно обстоятельство. За несколько секунд до финала видеоэссеист выводит на экран маленький пояснительный титр, работающий чуть ли не как сюжетный твист, заставляющий переосмыслить только что увиденное: «В создании изображения не применялись никакие плагины или цифровые эффекты, лишь электрическая цепь, замкнутая на себя».

«Агентство „Никогда“», Сара Кульманн

Художница и специалист в области CGI Сара Кульманн часто работает с цифровой графикой, создавая сцены в игровом движке и рифмуя исследовательские линии с поэтикой машинимы. «Агентство „Никогда“» — это онлайн-платформа с короткими видео, имитирующая логику платных контент-сервисов. Проект описывает разнообразные аспекты феномена bias (с англ. «предвзятость», «смещение») — когнитивного искажения восприятия информации, вносящего дисбаланс в коллективное знание.

Эти эпизоды складываются в серию видеоэссе, в которых рассматриваются частные случаи деформации данных и проблем измерительных систем. В основе некоторых сюжетов лежит внимательное изучение цифровых сред — например, сюжет, посвященный производству консенсусного знания в Википедии, рассказан от лица анонимного вики-редактора, разбирающего споры об универсальности и системах отбора и проверки информации. В других — поэтически и экспериментально разбирается опыт существования субъекта в крайне неоднородной и случайной техногенной современности. Особое внимание художница уделяет несостоявшимся историческим линиям, не учтенным обществом опытам, выпавшим из научного анализа элементам.

Используя условный стриминг-интерфейс и разделяя работу на короткие серии, художница играет с тем, как распространяется знание и циркулирует образ сегодня: иллюзорно доступно, всеобщно и эфемерно.

«Видя другую игру / rendered in liminal resolution», matiush first

Видеоэссе и инсталляция matiush first посвящены тому, как создается образ в новых парадигмах художественного производства (и производства вообще), насколько средство создания образа может быть автономно, и тому, как влияют интерфейсы и их стилистика на восприятие настоящего и будущего.

Художница работала в мастерских Музея современного искусства «Гараж» и «Сводах» Дома культуры «ГЭС-2», документируя процесс собственного труда. В видеоэссе, которое показывается в игровом движке, расширяющем его в виртуальную среду, она использует сканированные модели этих пространств. Она включает в сюжет эссе свои разные роли: пользователя, исследователя, приглашенной художницы, начинающего специалиста по управлению технологическими системами. К примеру, она превращает себя в цифровую иконку — персонажа, выполняющего операторскую функцию во взаимодействии с различными инструментами. Через настраивание диалога между такими расщепляющими типами деятельности matiush first нащупывает то, как изменяется ее идентичность как художницы.

matiush first отталкивается от интерфейса программы Paint и операционных систем 2000-х, ставших знаковыми для нее в детстве, чтобы начать путешествие по важным для нее мирам художников, теоретиков и режиссеров — Криса Маркера, Оли Лялиной, Харуна Фароки, Хито Штейерль, Розы Менкман и других. Через их размышления и образы, документальные записи и собственный опыт художница прослеживает становление автоматизированных систем создания изображения, приходя к вопросам о разрешении изображения и политических свойствах, скрывающихся в нем.

Одной из важных вех в этом векторе истории технологий для художницы становится появление роботизированных рук, развившихся до сложных манипуляторов, справляющихся с огромным количеством всевозможных операций. matiush first работала с роборукой Kuka, чтобы создать параметрически деформированные модели стульев, собранные с помощью автоматизированной фрезеровки и ручного труда, и начертить карандашный вариант ASCII-изображения, составленного из алгоритмически искаженных символов, что опять же потребовало специфической ручной настройки и сопровождения. Эти объекты представлены в инсталляции и также оказываются в мире видеэссе.

«Текст заявки к фильму», Даша Лихая

Видеоработа молодой видеохудожницы и режиссера Даши Лихой собрана из записей, взятых из ее личного архива, съемок, сделанных для этого фильма, и найденных записей; она сконструирована как новый художественный мир, становясь близкой к жанру автофикшена. Героиня фильма говорит по телефону с бывшим возлюбленным, зачитывая текст заявки к своему фильму и делясь бытовыми новостями. Она сталкивается с неловкостью и поэтичностью этого интимного диалога, вплоть до почти физического ощущения собственного бессилия в нем.

Художница создает ситуацию, в которой зритель становится как будто случайным свидетелем частных разговоров. Документальный и найденный материалы превращаются в артефакты художественного мира фильма, словно они были частью его реальности. Предельное зумирование, превращающее изображения в абстракцию, наложение экранов и материальность экранного пространства поддерживают эту тонкую конструкцию.

Повседневность становится полем, в котором разворачиваются глубокие чувственные переживания: регистры бытового и запредельно эмоционального сменяются и поощряют друг друга.

В Музее «Гараж» работа представлена как инсталляция: легкие колебания парашютной ткани, на которую она проецируется, рифмуется с сюжетом фильма и создает особую тактильность восприятия, меняя геометрию и цвет видео, но в то же время насыщая их случайностью движения.