Человек на сцене: театральность в живописи Парижской школы 1900-1930

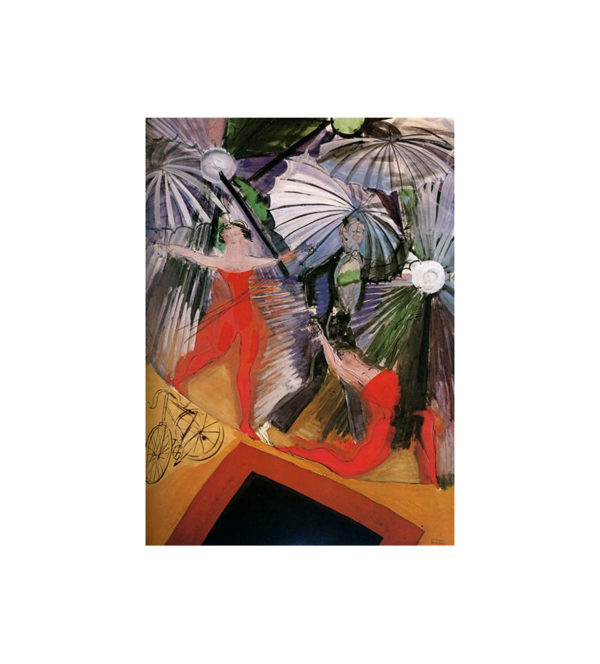

Мария Васильева. «Цирк в Париже». 1920-е.

Рубрикатор

• Концепция • Глава 1. Образ сцены и пространство представления • Глава 2. Танец, движение, хореография • Глава 3. Арлекин, шут, актер: дуальность сценического образа • Заключение • Библиогрфаия и список источников

Концепция

Парижская школа — гигантский плавильный котел, куда стекались многие художники из самых разных стран мира, чтобы оказаться в гуще творческих событий первой трети двадцатого века. Жизнь Монпарнаса 1900–1930-х это не просто быт, а большая сцена, которая сыграла ключевую роль в формировании таких звезд модернизма как Амедео Модильяни, Моисей Кислинг, Хаим Сутин, Марк Шагал.

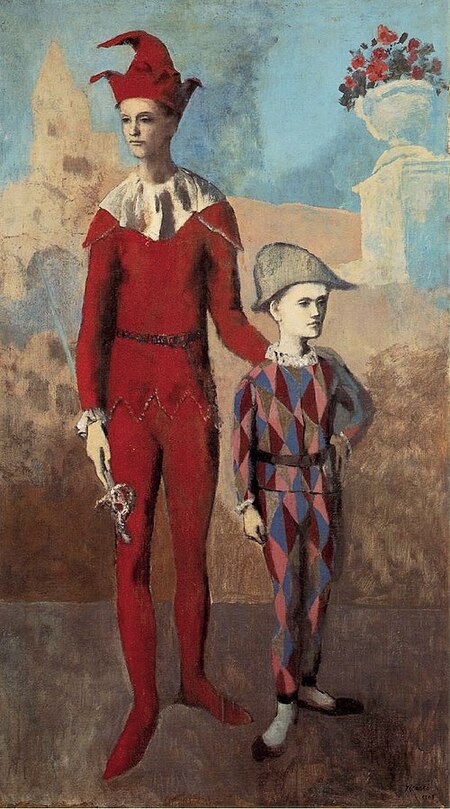

Театральные и цирковые сюжеты оказываются особенно важными для художников-эмигрантов, переживающих расслоение между прошлой культурой и новой жизнью. В образах акробатов, клоунов, танцовщиков или участников труппы художники находят универсальные модели современного человека: подвижного, ранимого, вынужденного играть сразу несколько ролей. Арлекин становится одним из центральных мотивов — не как персонаж маскарада, а как образ человека, существующего между искренностью и игрой, страхом и свободой.

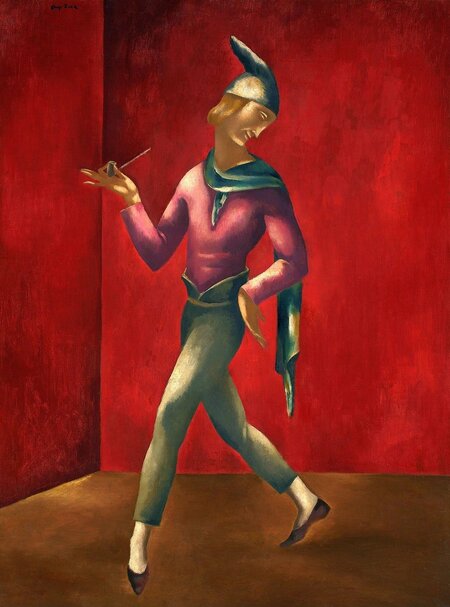

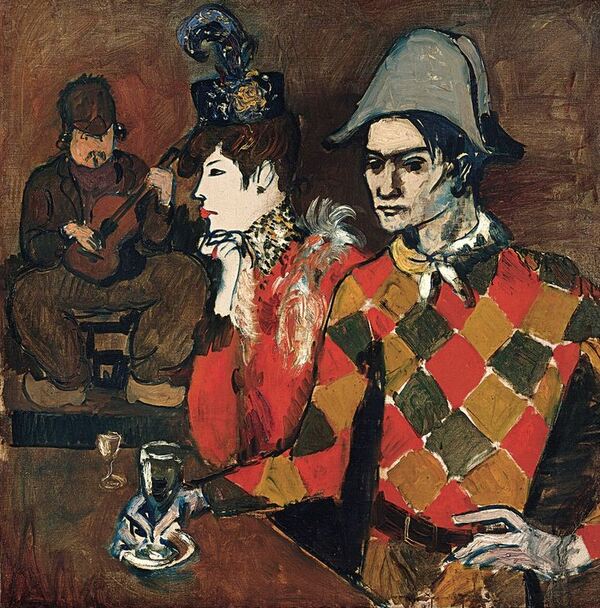

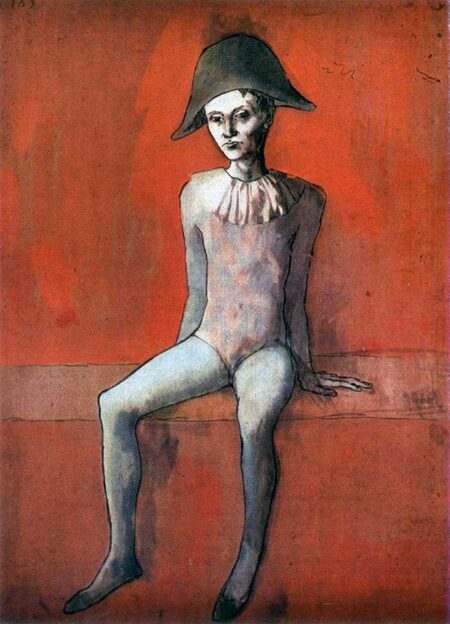

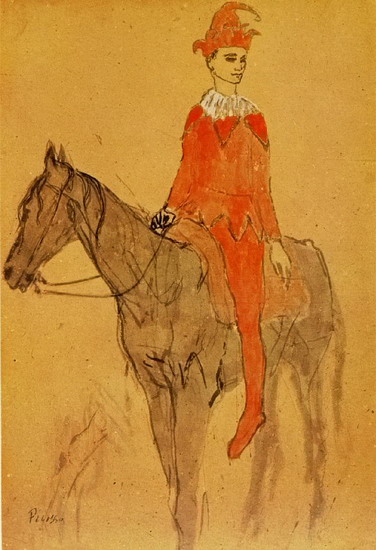

Пабло Пикассо. «Арлекин с бокалом», 1905 | «Сидящий на красной скамье Арлекин», 1905.

Художники парижской школы предлагают свое толкование драмы, которую переживают персонажи, поднявшиеся на подмостки во многих странах Европы.Как отмечает историк театра Б. И. Зингерман: «Лирико-драматическая природа искусства <…> станет особенностью всей парижской школы, определяя ее специфическую театральную сущность еще вернее, чем ее игровые и ритуальные мотивы.» (Зингерман, 1993, с. 9)

Через эти мотивы Парижская школа вырабатывает собственный язык, где живопись становится способом наблюдать человека в состоянии перехода между культурами, между идентичностями, между реальностью и образом. Театральность здесь не украшение, а способ осмыслить современность и придать ей форму.

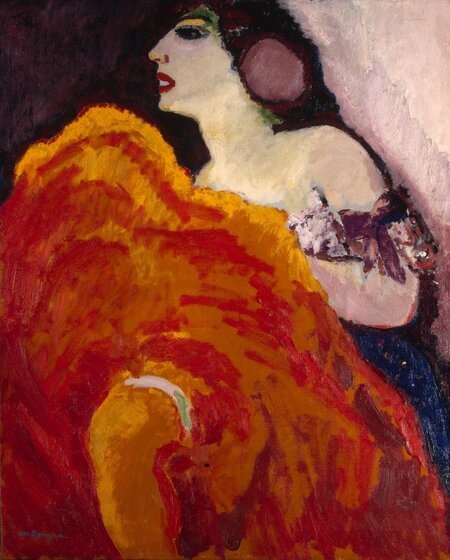

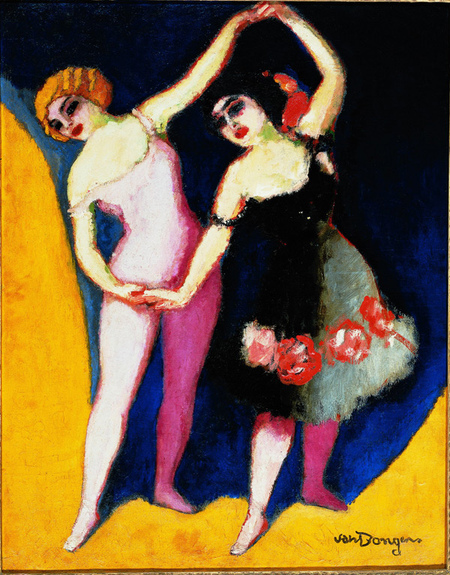

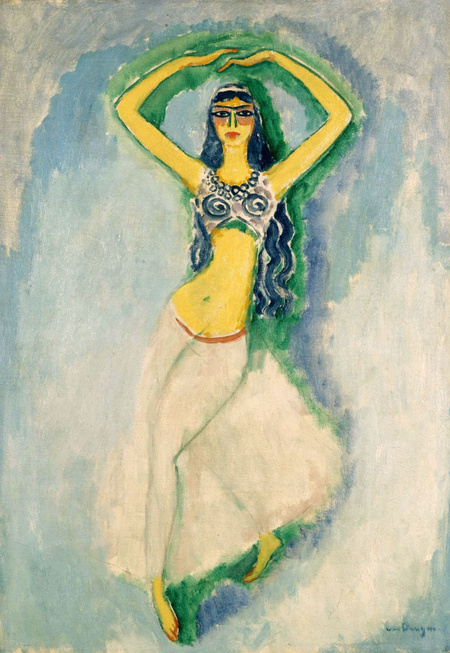

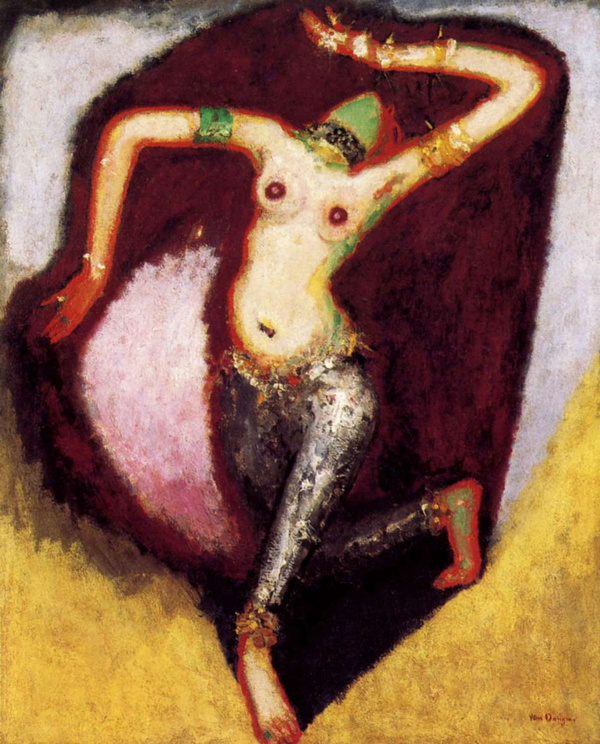

Кес Ван Донген. «Красная танцовщица», 1907 | «Знаменитая Фатима и её труппа», 1912

Артист у художников Парижской школы это не персонаж спектакля, а образ современного человека, бесприютного, ранимого, способного быть сильным и слабым одновременно. Труппы странствующих комедиантов становятся символами маленьких «семей» эмигрантов, объединенных общей судьбой, тоской и надеждой.

Исследование предлагает увидеть в театральных мотивах Парижской школы не жанровую иллюстрацию, а глубинную антропологию сцены: здесь театр и сцена — язык жизни, маска — ее форма, а арлекин — сгусток человеческой сущности, ее светлая и трагическая игра.

Мария Васильева. «Цирк», 1920-е.

Структура исследования состоит из 3 глав, в каждой из которых рассматривает определенный аспект театральности: пространство, движение и роль. В первой части исследования пространство сцены раскрывается как самостоятельный художественный инструмент; во второй — рассматривается природа танцевального или акробатического движения, внутренняя хореография и эскизы костюмов для балета; в третьей — образ арлекина как одного из самых устойчивых мотивов Парижской школы.

Выборкой для исследования послужили живописцы, которые не являются коренными парижанами, но творили в мастерских Монпарнаса с 1900 по 1930 год в период расцвета и становления Школы.

Глава 1. Образ сцены и пространство представления

Алиса Эрнестина Прен (Кики с Монпарнаса). «Большой цирк». 1926.

В живописи художников Парижской школы пространство сцены становится самостоятельным героем — не декорацией, а точкой, где начинается история. Театр, цирк, арена, кабаре — любая площадка сценического действия появляется в их работах как особый тип пространства: замкнутого, подчеркнутого светом, отделённого от реальности.

Именно через это организованное, слегка искусственное пространство раскрывается театральность модернистского взгляда — ощущение, что любой момент жизни может стать представлением, а любой жест — частью роли.

Жюль Паскин. «Цирк», 1910

Сцена перестаёт быть конкретным местом и превращается в модель человеческого существования, в пространство, где человек постоянно наблюдает за собой, смотрит и становится увиденным.

Марк Шагал. «Введение в еврейский театр», 1920

Марк Шагал. 1. «Большой цирк», 1956. | 2. «Голубо цирк», 1950. 3. «Цирк», 1964. | 4-7. «Цирк», 1967

Хотя темы цирка и театрального пространства у Марка Шагала начинают активно проявляться лишь в его работах 1950-х годов и позже, его художественное становление непосредственно связано с парижской школой 1900–1930-х. Влияние парижских модернистов на формирование визуального языка Шагала было существенным, и многие мотивы сценографической театральности, характерные для парижской школы, впоследствии находят своё развитие в его позднем творчестве.

Рауль Дюфи. «Театр в Мартиге», 1903

Рауль Дюфи. «Цирк», 1927

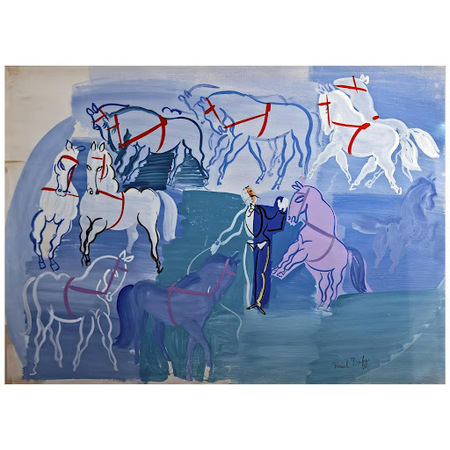

Рауль Дюфи. «Цирковая битва» | «Цирковые лошади», 1924

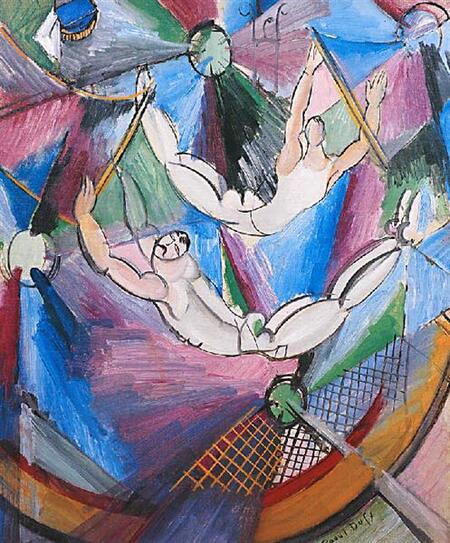

Рауль Дюфи. «Трапецисты» | «Акробаты». 1922

Цирк — повторяющийся мотив в творчестве Дюфи, которого завораживала красочность и динамика представлений. «Трапецисты» и «Акробаты» в его работах не просто исполнители физических трюков, а воплощение бурлящей жизни, свободы и радости.

Зигмунд Менкес. «Цветы для балерины», 1920-е

Моисей Кислинг. «Бег быков (Коррида)», 1916

Леонард Фудзита. «Укротительница львов», 1930

Иссахар-Бер Рыбак. «Музыканты» | «Еврейская свадьба», около 1924

Иммануэль Лазаревич (Мане) Кац. 1. «Клезмеры (Музыканты)», 1950-е | 2. «Группа мызкантов», 1953 3. «Орекстр», 1950-е | 4. «Евреская свадьба», 1950-е 5. «Оркестр», 1949 | 6-7. «Два музыканта», 1950-е

Ещё один видный представитель парижской школы, на кого театральная природа искусства коллег повлияет позднее, был Иммануэль Лазаревич (Мане) Кац. Хотя тема красочной сценографии еврейского оркестра в его творчестве раскрывается только в поздних работах, формирование его живописного языка произошло под влиянием Шагала и других художников Парижа 20-30х.

Леопольд Сюрваж. «Акробаты», 1917

Леопольд Сюрваж. «Пейзаж», около 1930

В работах Леопольда Сюрважа театральность возникает из самого способа организации пространства: фигуры словно выдвинуты на передний план и зафиксированы в напряжённых, почти хореографических жестах, а плоскости фона разрезаны на цветовые сегменты, похожие на декорации, которые можно подвинуть.

Леопольд Сюрваж «Падение Икара» | «Аллегория мира», около 1930

Леопольд Сюрваж. Театральная декорация для «Эвклида», около 1930

Пабло Пикассо Эскиз декорации к балету «Треуголка», 1919

Пабло Пикассо. Занавес к балету «Парад». 1917

Пабло Пикассо. Персонажи двух управителей из балета «Парад», 1917

Глава 2. Танец, движение, хореография

Андре Дерен. «Танец», 1906

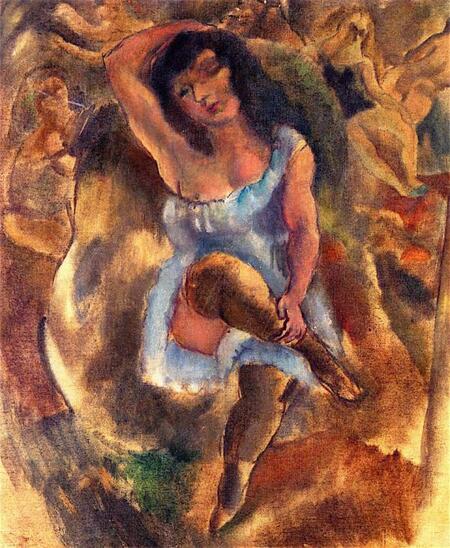

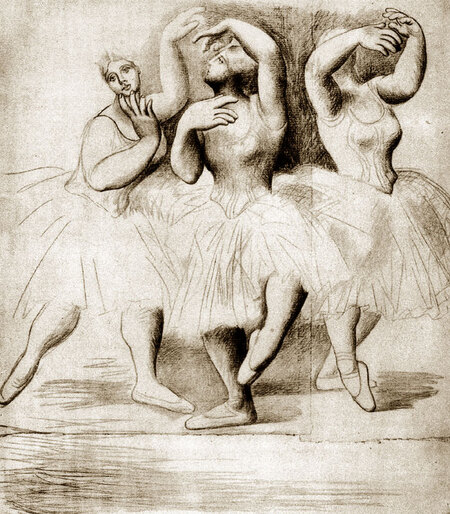

В живописи художников Парижской школы танец становится не просто действием, а способом говорить о динамике человеческого существования в эпоху перемен. Танцовщицы, акробаты, артисты появляются у художников как фигуры, через которые можно изучить само движение — его ритм, напряжение, внутренний импульс.

Кес Ван Донген. «Антония Ла Кокинера» 1910–1911 | «Танцоры Ревель и Коко» 1910

Кес Ван Донген. «Ба-Рах, персидская танцовщица», 1912 | «Индийская танцовщица», 1907

Жюль Паскин. «Танцовщица в Мулен Руж», 1908 | «Гавана», 1916-1917

Александра Экстер. Эскиз костюма к трагедии О. Уайльда «Саломея», 1917 | Эскиз костюма балерины из серии «Танцы Эльзы Крюгер», 1920

Пабло Пикассо. Дизайн костюма для балета «Треуголка», 1917

Леонард Фудзита. «Танцовщицы», 1920-е

Пабло Пикассо ."Три танцовщицы», 1919 | «Семь танцовщиц», 1919

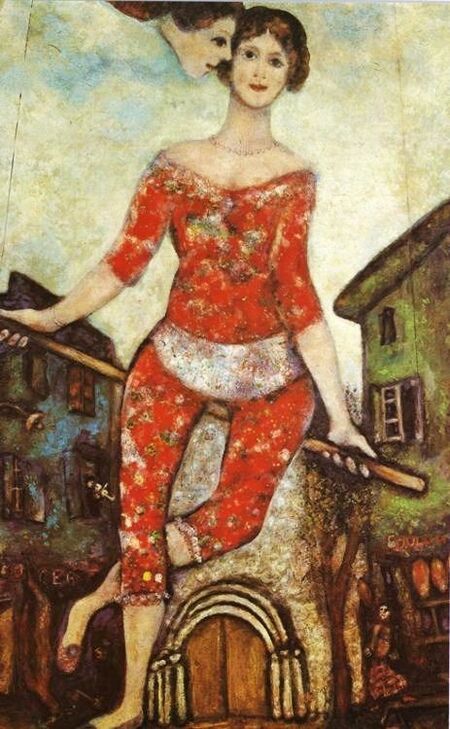

Марк Шагал. «Акробатка», 1930 | «Три акробата», 1926

Глава 3. Арлекин, шут, актер: дуальность сценического образа

Моисей Кислинг. «Женщина-клоун», 1927

Образ арлекина — один из самых устойчивых мотивов Парижской школы, и почти у каждого художника он несёт двойственность. Это фигура на границе: между смехом и печалью, ролью и реальностью, маской и подлинным лицом.

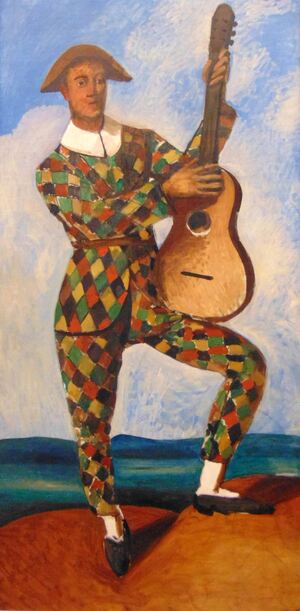

Андре Дерен. «Арлекин с гитарой» | «Арлекин и Пьеро», 1924

Хуан Грис «Пьеро», 1921

Хуан Грис. «Арлекин», «Арлекин с гитарой», 1917

Абрам Минчин. «Пьеро», 1928

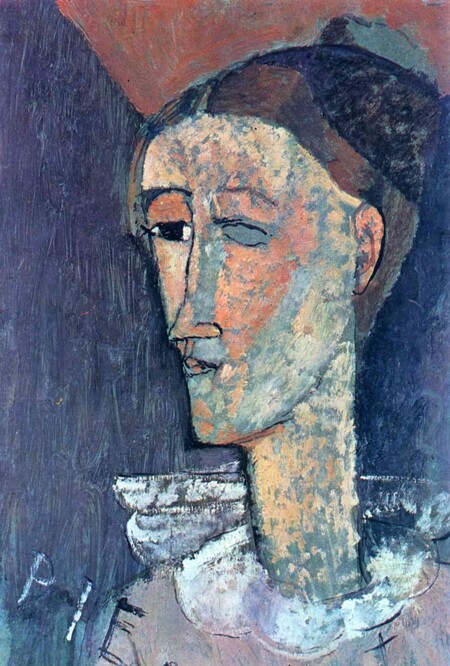

Амедео Модильяни. «Пьеро (автопортрет)», 1915 Абрам Минчин. «Портрет художника в образе Арлекина», 1931

Зигмунд Менкес. «Танцовщиа и клоун», 1920-е

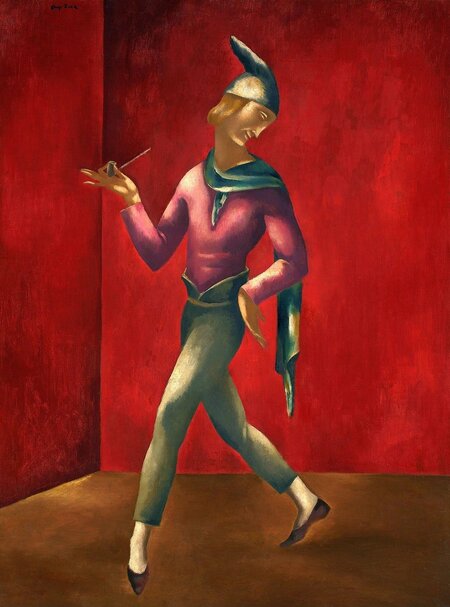

Евгений Зак. " Portrait of a Harlequin» «Pierrot Dancer, Clown», 1921

Интересно, как тема театральности раскрывается в живописи Эугениуша Зака: мягкие контуры, вытянутые пропорции и колпаковидные шапочки подчёркивают кукольность и потерянность его «обычных» героев — рыбаков, пьяниц, странников, переводя их из пространства обыденного в область театра, мифа, сна. В работах 1920–1925 годов Зак часто возвращается к одинокой человеческой фигуре, помещённой в пустое пространство, как будто на пустой сцене перед началом действия.

Евгений Зак 1-2. «Мужчина с трубкой», 1925 | 3. «Мужчина», 1920-е | 4. «Мужчина в синей шляпе», 1920. 5. «Странник», около 1924 | 6. «В кабаке», 1925

Евгений Зак 1-2. «Рыбак», 1920-е | 3. «Пезаж со странником 4-5. „Аккордионист“, 1920-е | 5. „Мечтатель“, 1925

Евгений Зак. «Женщина с марионеткой», около 1924

Пабло Пикассо. «Склонившийся арлекин», 1901

Мотив арлекина занимает особое место в живописи Пикассо, отражая не только эстетический, но и психологический переход художника в парижскую среду.

Арлекин у него — не просто комедиант и шут, а зеркало, в котором Пикассо смотрит на себя и на людей вокруг, создавая визуальную и эмоциональную драму модернизма. Его арлекин не только маска, но и живой символ современной личности, вынужденной жить в роли, которая одновременно созвучна и чужда.

Пабло Пикассо. «Семья акробатов с обезьяной», 1905 | «Семья комедиантов», 1905.

Пабло Пикассо. «Арлекин и лошадь, 1905 | „Молодой акробат и арлекин“, 1905

Пабло Пикассо. «Арлекин-музыкант», 1924

Пабло Пикассо. «Персонаж-Арлекин», 1913 | «Арлекин с гитарой», 1914

Пабло Пикассо. «Арлекин с гитарой», 1917 | «Сидящи Арлекин с гитарой», 1916

Пабло Пикассо. 1. «Арлекин», 1915 | 2. «Арлекин», 1916 3. «Арлекин», 1917 | 4. «Арлекин с бутылкой и женщиной», 1916

Пабло Пикассо. «Пьеро», 1918

Пабло Пикассо. «Пьеро и Арлекин», 1920

В арлекинах художники видят собственную уязвимость, опыт эмиграции, неопределённость роли. Он становится не персонажем спектакля, а зеркалом: он отражает тревоги времени и внутренние разломы людей, оказавшихся в центре художественного мира.

Именно этот образ сатл способом говорить двойственности человеческой природы и своеобразным ключом к пониманию природы театральности Парижской школы

Пабло Пикассо. «Арлекин с зеркалом», 1923

Заключение

Таким образом, образ театра в живописи Парижской школы это не жанр и не сюжет. Это способ видеть человека в пространстве, в движении, в роли, способ говорить о напряжении между тем, кем мы являемся, и тем, какими вынуждены казаться.

И, возможно, именно поэтому образы сцены так точно передают нерв эпохи — её свободу, тревогу и стремление к самопреодолению.

Пабло Пикассо. «Голова арлекина», 1923

Зингерман, Б. И. Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал. — М. : Союзтеатр, 1993.

Герман, М. Ю. Парижская школа. — М. : Азбука, 2019.

Эпштейн, Алек Д. Забытые герои Монпарнаса. Художественный мир русско-еврейского Парижа, его спасители и хранители. — М. : Новое литературное обозрение, 2017.

Креспель, Жан-Поль. Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху. 1903–1930 гг. — М. : Молодая гвардия, 2001.

Петухов, А.; Богатко, Ю. Парижская школа в ГМИИ: от Пикассо до Ларионова // Arzamas. — 2018. — 21 марта. — URL: https://arzamas.academy/mag/514-ecoledeparis (дата обращения: 12.11.2025).

Евгений Зак — 23 произведения — живопись // WikiArt [Электронный ресурс]. URL: https://www.wikiart.org/ru/evgeniy-savelevich-zak (дата обращения: 10.11.2025).

www.wikiart.org

Хуан Грис — 211 произведений — живопись // WikiArt [Электронный ресурс]. URL: https://www.wikiart.org/ru/khuan-gris (дата обращения: 12.11.2025).

www.wikiart.org

Тема «Арлекин» в творчестве Пабло Пикассо // Pablo-Ruiz-Picasso.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.pablo-ruiz-picasso.ru/theme-arlekin.php (дата обращения: 10.11.2025).

Недоступно

Андре Дерен — 167 произведений — живопись // WikiArt [Электронный ресурс]. URL: https://www.wikiart.org/ru/andre-deren (дата обращения: 12.11.2025).

www.wikiart.org

Рауль Дюфи — 162 произведения — живопись // WikiArt [Электронный ресурс]. URL: https://www.wikiart.org/ru/raul-dyufi (дата обращения: 10.11.2025).

www.wikiart.org

Кес ван Донген — 49 произведений — живопись // WikiArt [Электронный ресурс]. URL: https://www.wikiart.org/ru/kes-van-dongen (дата обращения: 12.11.2025).

www.wikiart.org

Sigmund Joseph Menkes. All Auction Results // MutualArt [Электронный ресурс]. URL: https://www.mutualart.com/Artist/Sigmund-Joseph-Menkes/22C813F6A75F3E09/AuctionResults (дата обращения: 10.11.2025).

mutualart.com (дата обращения: 10.11.2025).

Leopold Survage. Abstract / Cubist painter // Tutt’Art@. Pittura, Scultura, Poesia, Musica [Электронный ресурс]. URL: https://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2020/01/Leopold-Survage.html (дата обращения: 12.11.2025).

tuttartpitturasculturapoesiamusica.com

«Мане-Кац: яркий голос еврейского наследия в современном искусстве» // Artmajeur Magazine [Электронный ресурс]. URL: https://www.artmajeur.com/ru/magazine/8-vstrecajte-i-otkryvajte-dla-seba/mane-kac-arkij-golos-evrejskogo-nasledia-v-sovremennom-iskusstve/336127 (дата обращения: 10.11.2025)