Супрематическая ось и ее судьба в русском искусстве

КОНЦЕПЦИЯ

Визуальное исследование посвящено эволюции и трансформациям супрематической диагонали — ключевого композиционного принципа, введённого Казимиром Малевичем в 1910–1920-е годы и ставшего одним из символических кодов русского модернизма. Во второй половине XX века эта ось не исчезает, а перетекает в новые художественные контексты: от московского нонконформизма и концептуализма до поздних рефлексивных практик, в которых «диагональ» перегружается новыми смыслами — личными, политическими, институциональными. Выбор темы обусловлен стремлением проследить судьбу одной формальной идеи, которая, покинув границы авангарда, стала своеобразным визуальным маркером русской художественной памяти. Исследование исходит из представления о том, что диагональ в супрематизме была не только конструктивным элементом, но и выражением утопической «силовой линии», направляющей движение искусства к «новому миру». Именно поэтому столь интересно наблюдать, как в позднесоветской и постсоветской художественной среде эта ось перестаёт выполнять приподнятую эстетическую функцию и начинает работать как знак напряжения, конфликта или критического жеста. Работа стремится выявить, каким образом этот формальный мотив переосмысляется художниками разных поколений — от Элия Белютина до Ильи Кабакова, от Юрия Злотникова до Эдуарда Штейнберга.

Принцип отбора материала строится на анализе произведений, в которых диагональная структура является либо основой композиции, либо смысловым центром высказывания. Предполагается сопоставление живописи, графики и пространственных объектов, созданных с 1950-х по 1990-е годы. Принцип рубрикации исследования основан на выделении пяти ключевых аспектов судьбы диагонали: Диагональ как утопическая ось (истоки в супрематизме) — краткое восстановление значения диагонали у Малевича как вектора движения к «беспредметному миру». Выживание супрематического кода в послевоенной среде — анализ того, как композиционная диагональ появляется в работах художников, существующих вне официального искусства. Диагональ как напряжение и разрыв в нонконформизме 1960–1980-х — диагональ как жест сопротивления и структурная «трещина» внутри позднесоветского художественного высказывания. Концептуализация диагонали: от знака к метакомментариям — рассмотрение того, как художники концептуализма превращают диагональ в элемент художественного языка, комментирующего саму историю авангарда. Диагональ как след памяти в постсоветском искусстве — анализ поздних работ, где диагональ становится не конструкцией, а следом, цитатой или ироничным отголоском утопического прошлого.

Принцип выбора текстовых источников предполагает обращение к статьям, посвящённым супрематизму и позднесоветскому искусству.Ключевой вопрос исследования формулируется следующим образом: Как меняется значение супрематической диагонали в русском искусстве второй половины XX века, и почему именно этот композиционный элемент стал проводником визуальной памяти об авангарде? Гипотеза исследования: Супрематическая диагональ, утратив утопическую направленность, превращается во второй половине XX века в маркер внутреннего напряжения, культурной рефлексии и критического отношения к наследию авангарда; она становится не вектором движения, а знаком его невозможности

РУБРИКАТОР

01. Происхождение супрематической диагонали 02. Судьба диагонали в послевоенной абстракции 03. «Аналитическое искусство» и дисциплинарная диагональ 04. Московский концептуализм: исчезновение диагонали и её «фантом» 05. Постконцептуальная диагональ в 1980–1990-х: новый жест и новая свобода

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СУПРЕМАТИЧЕСКОЙ ДИАГОНАЛИ

Kazimir Malevich. Suprematist Composition: White on White. 1918

Диагональ в супрематизме Малевича возникает не как стилистическая прихоть, а как выражение новой пространственной логики, ориентированной на «динамику чистого ощущения». В ключевых композициях 1915–1917 годов — например, в Динамической композиции (1916) — диагональ функционирует как вектор, нарушающий симметрию и выводящий взгляд за пределы плоскости. Она задаёт движение не внутри картины, а сквозь неё, становясь символическим «ускорением» искусства, которое устремляется к беспредметному будущему.

«Мои плоскости есть ростки насыщенного пространства цветом: квадрат равен ощущению, белое поле — „Ничто“ вне этого ощущения.» — К. С. Малевич

В «От кубизма и футуризма к супрематизму» Малевич прямо отказывается от линейной перспективы и горизонтали, называя горизонт «проклятым кольцом», удерживающим художника в старой предметности.

8 Red Rectangles — Казимир Малевич, 1915

Кроме художественного смысла, диагональ выражает политико‑эстетическую амбивалентность: она выступает как вектор освобождения от традиционного изображения и одновременно как символ революционного взлёта. Это особенно важно, ведь супрематизм появился на фоне социальной и политической трансформации.

Малевич К. С. Супрематизм. 1915

Эта диагональная направленность формирует особое чувство времени: она связана с авангардной верой в преобразование мира. Малевич постоянно подчёркивал, что супрематизм — это «новая система воли», и диагональ в этом контексте становится активной осью напряжения, воплощающей неустойчивость привычного опыта. Поэтому в дальнейшем, когда художники второй половины XX века обращаются к диагонали, они неизбежно вступают в диалог с этой утопической заряженностью. Как показывает исследование Е. Рывкина «Супрематизм: оптика утопии» (2015), диагональ — не просто композиционная инновация, но «энергетический след» авангарда, который невозможно повторить нейтрально.

Казимир Малевич. Черный квадрат, 1915

ВЫЖИВАНИЕ СУПРЕМАТИЧЕСКОГО КОДА В ПОСЛЕВОЕННОЙ СРЕДЕ

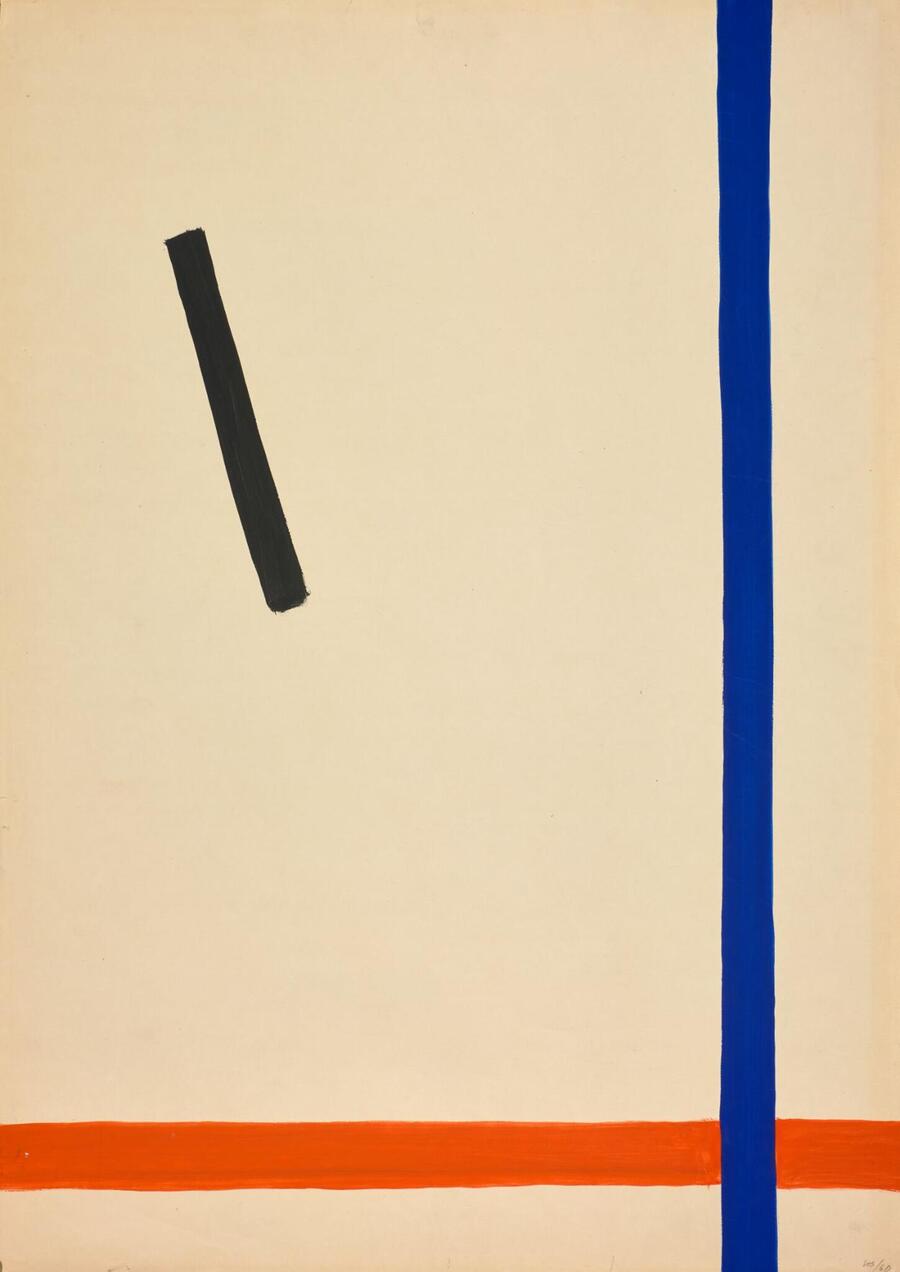

Композиция. Эдуард Штейнберг. 1978

Во второй половине XX века формальная система супрематизма оказывается под запретом, но парадоксальным образом продолжает существовать в работах художников «внеофициального круга». Диагональ становится почти подпольным языковым знаком, который позволяет участвовать в диалоге с авангардной традицией, оставаясь в рамках «аполитичной» формальности. Особенно характерны работы Эдуарда Штейнберга, в которых диагональ часто появляется как напряжённый конструктивный элемент, проходящий через плоскости цвета

Диагональ в супрематических композициях часто работает в связке с модулями круга, квадрата и креста. Эти фигуры взаимодействуют через наклонённые линии, создавая ощущение «взвешенного полёта».

Сам Штейнберг называл себя «символистом» и признавал, что «расшифровывает другой угол Малевича»: то есть он сознательно переосмысливает супрематическую геометрию, придавая ей новый смысл.

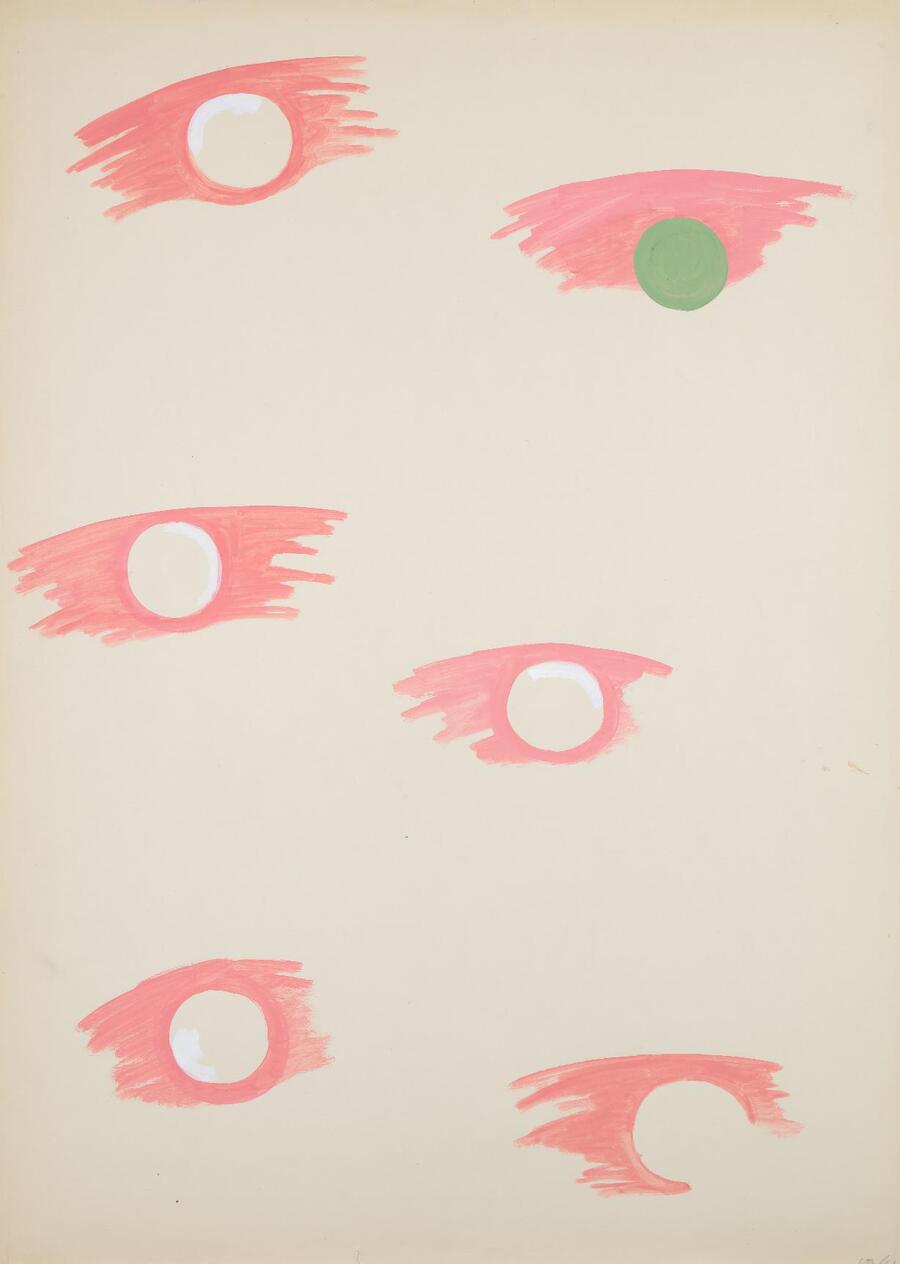

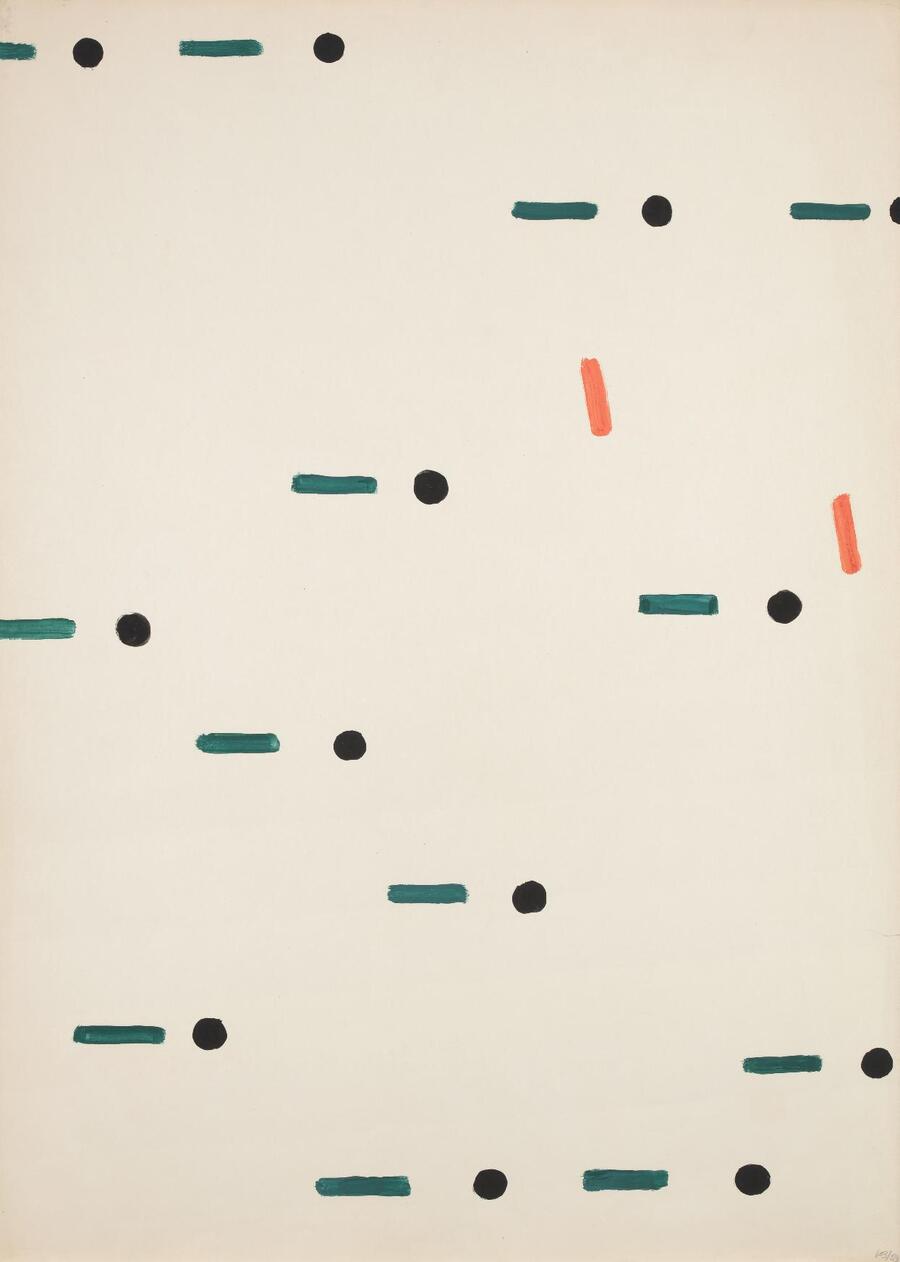

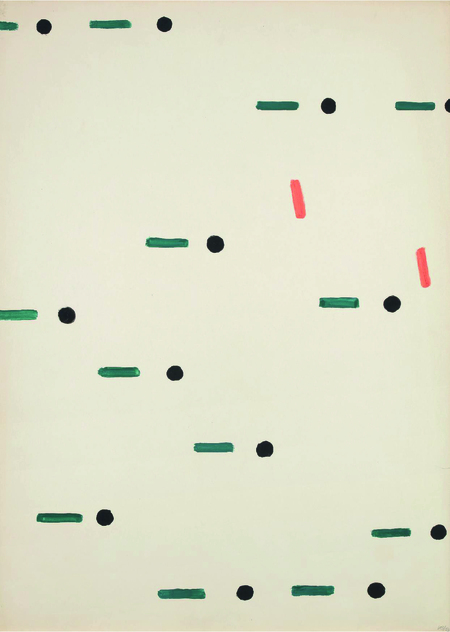

Юрий Злотников. Сигнальная система. 1957-1962

«Моя линия в искусстве имеет семантико-научный характер, я исследовал возможности воздействия живописи на человеческое мышление.» — Злотников

В отличие от Малевича, у Штейнберга диагональ лишена утопической направленности — она превращается в символ внутреннего выбора художника, существующего в среде идеологического давления. Как отмечает М. Бовильски в Russian Nonconformist Art (2019), диагональ в послевоенных работах становится «знаком самоограниченного протеста», потому что она указывает на желаемое движение, которое не может быть доведено до конца. В работах 1950–1960-х годов этот мотив встречается фрагментарно, будто художники осторожно «прощупывают» форму, проверяя, можно ли говорить языком авангарда, не называя его напрямую.

Эдуард Штейнберг. Абстрактная композиция. Равновесие. Май, 1970

ДИАГОНАЛЬ КАК НАПРЯЖЕНИЕ И РАЗРЫВ В НОНКОНФОРМИЗМЕ 1960–1980-х

Юрий Злотников. «Сигнальная система», 1957-1962

В нонконформистской культуре диагональ становится особенно выразительным знаком. Она появляется у художников, которые стремятся разрушить статичность академической формы и подчеркнуть собственную включённость в конфликт между официальным и неофициальным искусством. В серии «Сигнальных систем» Юрия Злотникова диагонали выступают как элементы «энергетической карты» — они уже не несут утопического пафоса, но фиксируют внутреннюю напряжённость и расколотость позднесоветского опыта.

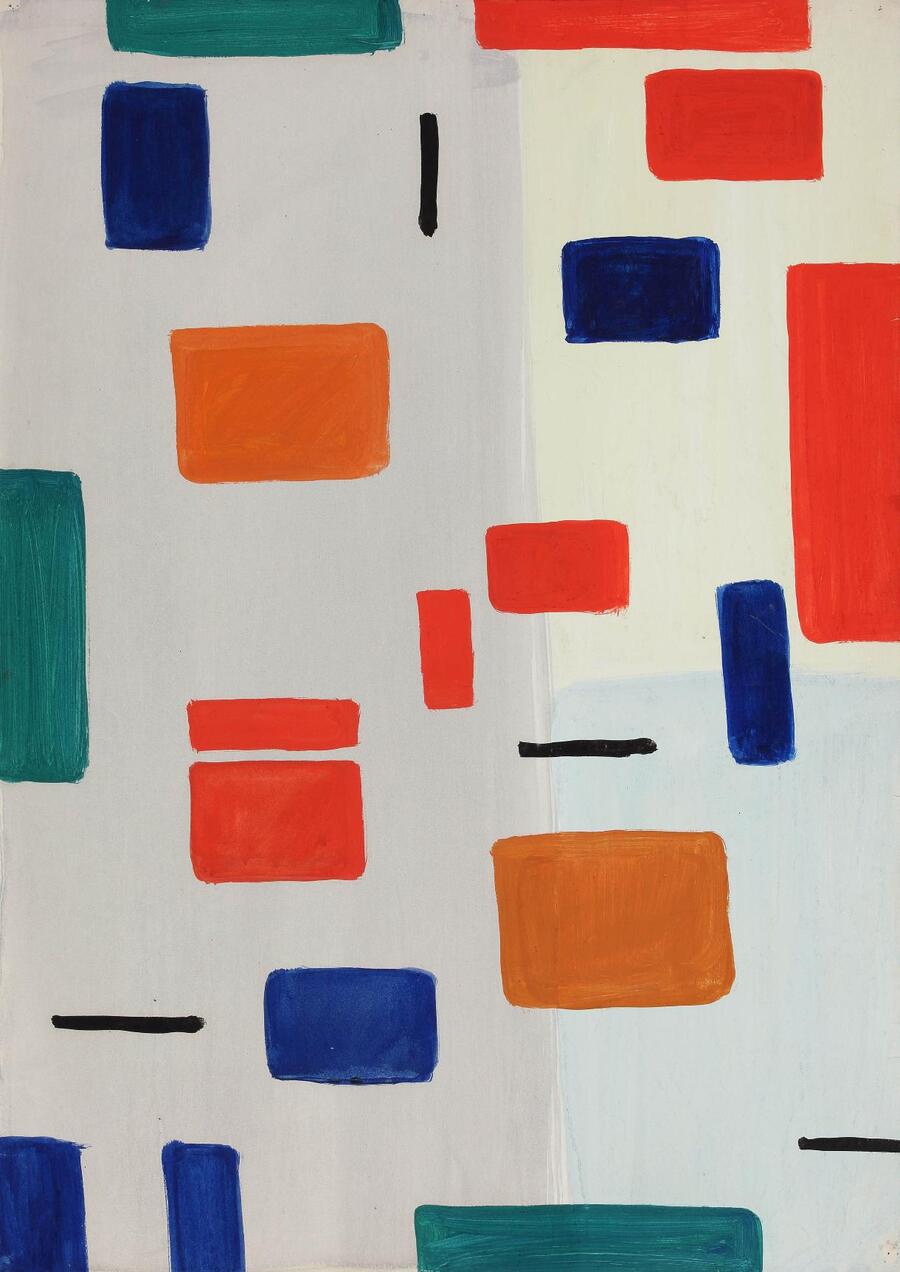

Владимир Немухин — Без названия. 1970-е

Диагональные структуры в работах неконформистов могут рассматриваться как напряжённые мета-композиции: они не столько создают иллюзию движения, сколько фиксируют внутренние конфликты — между духом авангарда, официальным режимом и личной памятью художника.

Для многих художников 1970-х диагональ становится метафорой разрыва, разлома в визуальной ткани жизни. Она перестаёт быть движением вверх или вперёд — превращается в «перекос» или смещение, знак того, что историческая траектория авангарда прервана. В этом же русле работает и Леонид Пурин (Диагональная структура, 1975), где диагональ буквально «режет» живописное поле, создавая образ неустойчивости. Как пишет Б. Гройс в «Московском романтическом концептуализме» нонконформисты часто используют супрематические элементы как «остаточные формы», не имеющие более исходной силы, но остающиеся носителями критического заряда. Диагональ здесь — разрыв, а не направление.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ДИАГОНАЛИ: ОТ ЗНАКА К МЕТАКОММЕНТАРИЮ

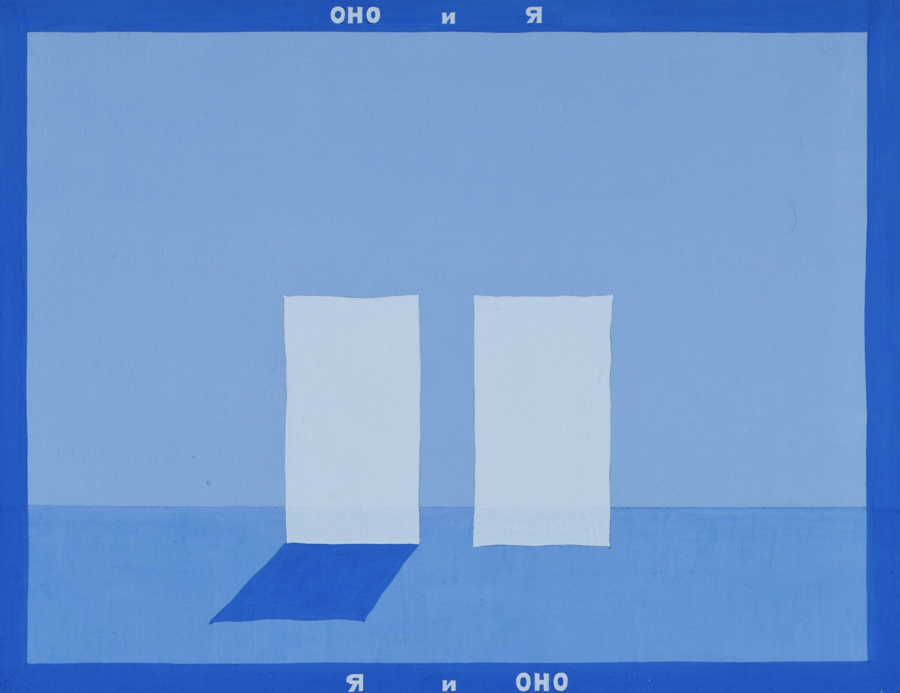

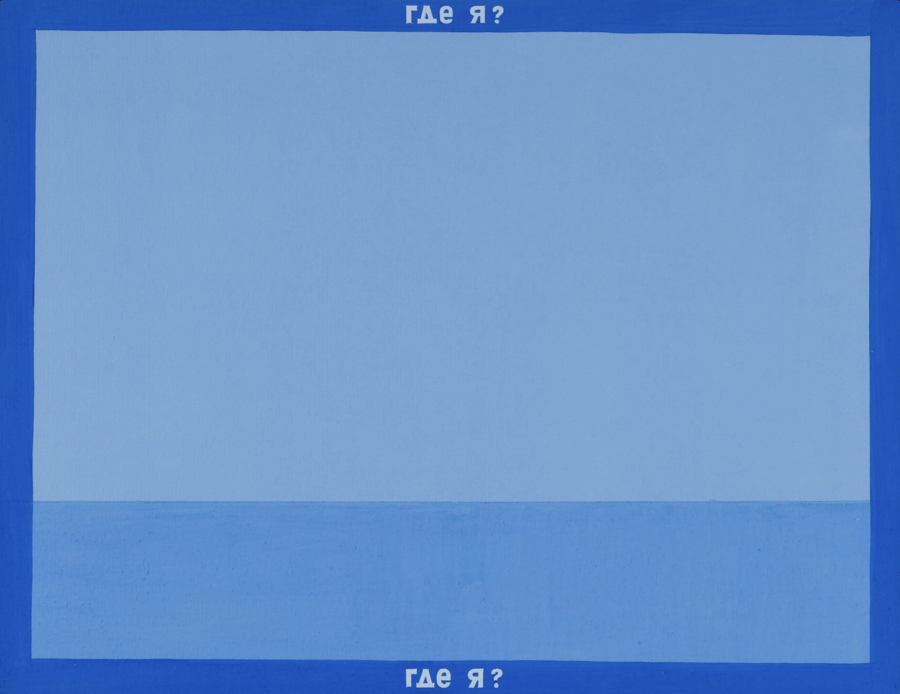

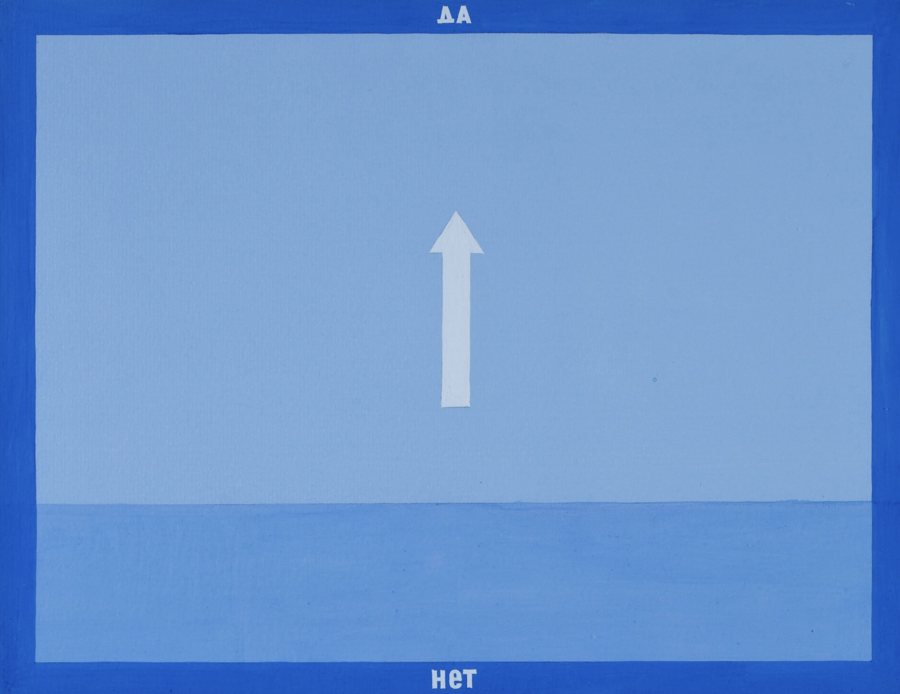

Илья Кабаков. Из альбома «Окно», 1973

Художники московского концептуализма берут диагональ уже не как элемент композиции, а как цитату, которую можно осмыслить и деконструировать. В ранней графике Ильи Кабакова 1960–1970-х годов: диагональ часто появляется как случайная, почти бессмысленная линия, пересекающая пространство листа. Она больше не несёт утопического послания — Кабаков превращает её в «остаточный жест», свидетельство о прошлом, которое существует как память, но утратило действенность.

Художники-концептуалисты, такие как Илья Кабаков, вписывали диагонали в свои листы и графику не ради чистой абстракции, а как символ исторического шрама или культурной памяти. Работа остаточного жеста становится рефлексивной — это не просто форма, а способ задуматься о прошлом, о неосуществлённой утопии.

«Человек, улетевший в космос из своей комнаты» — Илья Кабаков, 1985

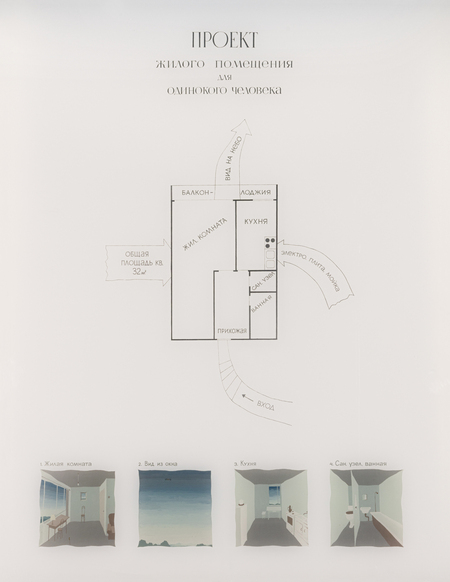

Проекты для одинокого человека. Виктор Пивоваров

Для концептуалистов диагональ — это не пространство движения, а пространство рефлексии. Она становится знаком языка, который можно разобрать, подвергнуть критике или включить в контекст иронии. В этом смысле диагональ превращается в метакомментарий о несбывшейся авангардной программе. Как пишет Гройс, концептуализм «расчищает пространство между знаком и смыслом», показывая, что какие-то формы утрачивают свои исходные функции и становятся чистыми символами, подвешенными в культурной памяти. Диагональ — именно такой символ.

Эрик Булатов — «Вход — Выход» 1975

ДИАГОНАЛЬ КАК СЛЕД ПАМЯТИ В ПОСТСОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ

Павел Пепперштейн. Красная пирамида из серии «Город Россия», 2007

В постсоветский период диагональ перестаёт быть активной структурой и превращается в культурный след — маркер того, что русское искусство продолжает возвращаться к авангардному наследию, но уже без претензии на его возрождение. Художники 1990-х и 2000-х годов используют диагональ как цитату, которая сама по себе указывает на историческую дистанцию. Например, в работах Виктора Пивоварова 1990-х диагональная структура появляется как условный графический «шрам» — она обозначает место, где могло бы возникнуть авангардное движение, но от которого осталась лишь память.

Павел Пепперштейн, который сам заявляет о «нацсупрематизме» как о новой художественной парадигме, часто использует геометрические формы — в том числе диагонали — в ироническом ключе. Эти формы не просто эстетичны, они насыщены культурным и историческим подтекстом: линии супрематизма становятся символами национальной идентичности, переосмысленной через призму постсоветской России.

Виктор Пивоваров. Альбом «Konkluze». 1975

«То, что я рисую, — это изображение даже не по памяти и не по воображению, это попытка, при этом очень личная, передать или создать образ этого города.» — Пивоваров о Москве.

В более поздних произведениях, например, в «квази-супрематических» композициях Павла Пепперштейна, диагональ приобретает игровой, фантазийный характер. Она перестаёт быть строго геометрической и трансформируется в ироничную отсылку, в которой авангард превращается в миф. В этом смысле диагональ становится символом не направления искусства, а направления взгляда: она заставляет помнить о супрематизме как о незавершённом проекте, который продолжает влиять на художественную чувствительность. Эту линию хорошо отражают каталоги выставок ГЦСИ и ММОМА, где анализируется не только формальное наследие авангарда, но и его «призрачное» присутствие в современной художественной практике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследуя судьбу супрематической диагонали от Малевича до постсоветского искусства, мы обнаружили, что она выступает не просто формальной структурой, но устойчивым визуальным маркером, меняющим смысл вместе с эпохой. В авангарде диагональ символизировала разрыв с традицией и выход в новое пространство художественного мышления. В послевоенной среде она стала знаком внутренней свободы в условиях эстетической нормы, а в нонконформизме — напряжённой линией разлома, воплощающей конфликт между личным и официальным. В среде концептуалистов диагональ утрачивает чисто пластическую функцию и превращается в метафору — инструмент анализа языка, власти и повседневного опыта. В постсоветском искусстве она существует уже как цитата и культурная память: художники используют её иронично, аналитически или критически, превращая авангардный знак в способ работы с наследием и реальностью нового времени. Так диагональ становится связующим элементом между художественными поколениями. Она демонстрирует, как один визуальный жест может адаптироваться к различным обстоятельствам, сохраняя способность отражать исторические и культурные сдвиги.

Малевич К. С. Динамическая композиция [Электронный ресурс]. — MoMA. — Режим доступа: https://www.moma.org/collection/works/80385. — Дата обращения: 15.10.2025.

Рывкин Е. Супрематизм: оптика утопии. — Москва: Искусство XXI, 2015. — 256 с.

Бовильски М. Russian Nonconformist Art. — London: Thames & Hudson, 2019. — 320 p.

Штейнберг Э. Композиция с диагональю [Электронный ресурс]. — Третьяковская галерея. — Режим доступа: https://bit.ly/4iU3hNf. — Дата обращения: 18.10.2025.

Злотников Ю. Сигнальные системы [Электронный ресурс]. — ГЦСИ. — Режим доступа: https://bit.ly/3WZL1Qx. — Дата обращения: 20.10.2025.

Гройс Б. Московский романтический концептуализм. — Москва: Ad Marginem, 1988. — 184 с. — Режим доступа: https://bit.ly/3JOsICo. — Дата обращения: 22.10.2025.

Кабаков И. Ранние графические работы 1960–1970-х [Электронный ресурс]. — Государственный музей современного искусства. — Режим доступа: https://bit.ly/3HHJq2u. — Дата обращения: 24.10.2025.

Пивоваров В. Работы 1990-х [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.iskusstvo-info.ru/viktor-pivovarov-moskovskij-albom. — Дата обращения: 25.10.2025.

Пепперштейн П. Квази-супрематические композиции [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://vladey.net/ru/artwork/12306. — Дата обращения: 26.10.2025.

Wikipedia. Супрематизм [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC. — Дата обращения: 28.10.2025.

Kazimir Malevich Suprematist Composition: White on White 1918 // MoMA URL: https://www.moma.org/collection/works/80385 (дата обращения: 12.11.2025).

Коллекция онлайн // Виртуальный русский музей URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb_1332/index.php (дата обращения: 12.11.2025).

Композиция, 1978 Эдуард Штейнберг // Коллекция Дениса Химиляйне URL: https://deniscollection.com/eduard-steinberg/composition-1978/?ysclid=mi78ti769d705386168 (дата обращения: 08.11.2025).

Юрий Злотников. Сигнальная система // Третьяковская галерея URL: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/o/yuriy-zlotnikov-signalnaya-sistema/?ysclid=mi78ueto43993690053 (дата обращения: 09.11.2025).

ВЛАДИМИР НЕМУХИН, ГАЛЕРЕЯ // ART4 URL: https://www.art4.ru/show/vladimir-nemukhin/ (дата обращения: 13.11.2025).

Илья Кабаков Из альбома «Окно» («Вокноглядящий Архипов»), 1973 // VLADEY URL: https://vladey.net/ru/artwork/9698 (дата обращения: 05.11.2025).