Цвет как идеология: красный в искусстве СССР и его переосмысление сегодня

Исследование посвящено трансформации значения красного цвета в искусстве советского периода и современности. В XX веке этот цвет стал одним из наиболее идеологически насыщенных. В советском искусстве он воплощал государственную идеологию, символизируя революцию, трудовой подвиг и коллективное единство. В современном искусстве красный цвет также сохраняет свою значимость, но при этом подвергается переосмыслению и деконструкции. Сравнение двух эпох позволяет проследить эволюцию символического значения цвета в зависимости от политических контекстов, художественных задач и культурной памяти.

Для анализа выбираются произведения, где красный цвет играет важную роль в формировании смыслового содержания. В советском блоке анализируются работы художников соцреализма, в которых красный цвет выступает как идеологический акцент, а так же последующий за ним период в художественной и социальной среде. В современном блоке рассматриваются художники, работающие с наследием советских символов. Отбор произведений основан на их сопоставимости: в каждой эпохе анализируются работы, демонстрирующие различные стратегии использования красного цвета — от его укрепления до критики.

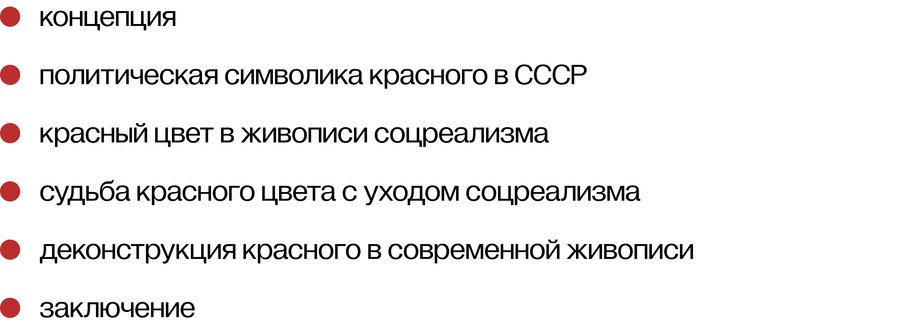

Булатов Э. «Добро пожаловать» (1974)

Аналитическая часть построена на принципе сравнения. Сначала исследуются функции красного цвета в советской живописи, а затем его изменения в современных художественных практиках.

Теоретическая база исследования включает работы искусствоведов о соцреализме, концептуальном искусстве и визуальной семиотике. Источники подбираются по критерию релевантности: они должны объяснять как идеологические функции красного цвета, так и художественные стратегии его трансформации в постсоветский период.

Ключевым является вопрос: как изменяется символическое и композиционное значение красного цвета при переходе от советской живописи к современным художественным практикам?

В советской живописи красный цвет служил инструментом идеологического утверждения и коллективного пафоса, тогда как в современном искусстве он становится средством критического анализа, иронии и личной рефлексии, демонстрируя разрыв между официальным мифом прошлого и его современным восприятием.

С момента создания Советского Союза пропаганда стала ключевым инструментом в реализации политических стратегий. Укрепление позиций Коммунистической партии привело к формированию черт тоталитарного государства:

— Формирование единой идеологии, которая, подобно новой религии, стремилась к идеальному общественному устройству и идеальному человеку как ее воплощению.

— Создание единой массовой партии с харизматическим лидером во главе, который контролировал все аспекты жизни граждан.

— Применение массового насилия для установления режима и подавления идеологических оппонентов через террор.

— Установление монополии на информацию.

— Введение плановой экономики. [1]

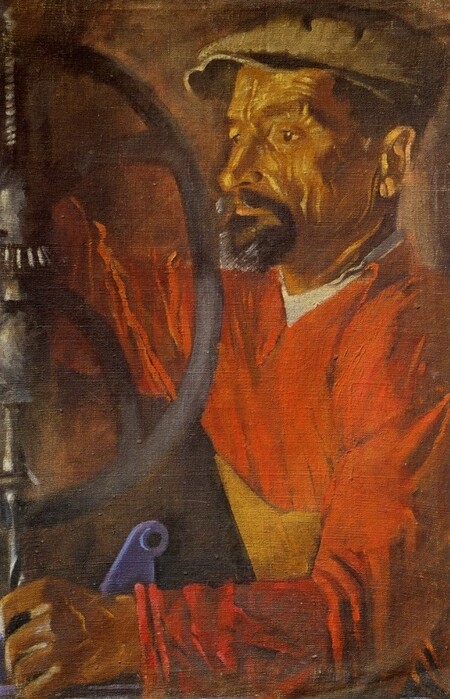

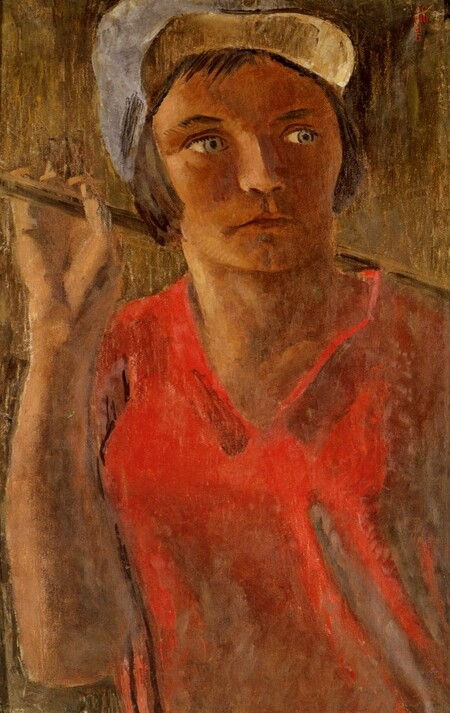

Петров-Водкин К. С. «Вакханка» (1912)

С первых дней советской власти СМИ стали важным инструментом пропаганды. Печать и радио были частью партийного аппарата и мощным средством для распространения идеологии. Журналистов часто называли «офицерами идеологического фронта», подчёркивая их роль в формировании общественного мнения. [2]

Искусство, наряду с террором, становится важным инструментом тоталитарных режимов для достижения своих целей

В 1918 году был выдвинут тезис, утверждающий, что искусство является высшей формой социалистического производства, а красота — высшей формой социалистической жизни.

Массы были истинными авторами этого утверждения, тогда как художники лишь выражали стремление пролетариата к прекрасному. [1]

Плакат Л. Лисицкого «Клином красным бей белых» (1920); Плакаты А. Страхова «Раскрепощенная женщина, строй социализм» (1926) и «Выполним угольную пятилетку за три года» (1931)

Красный цвет в политической символике СССР воплощал революцию, кровь, пролитую за свободу от угнетения, капитализма и эксплуатации. Он символизировал героизм, самоотверженность и стремление к социализму.

Он сильно воздействует на психику, вызывая раздражение, возбуждение и побуждение к действию. Красные оттенки особенно эффективны для создания агрессии, пропаганды враждебности и разжигания ненависти к врагу.

Плакат А. Страхова «В. Ульянов (Ленин)» (1924)

Образ Ленина на плакате довольно схематичен: красный силуэт выделяется на черно-белом фоне. Более детально прорисованы лишь лицо и руки вождя. Фигура Ленина изображена динамично, что может символизировать его стремление к «мировой революции». Пропорции фигуры значительно больше по сравнению с остальными элементами плаката, что перекликается с иконографическими традициями. [1]

Красный цвет стал основным в палитре советских плакатистов и художников, который отражал в себе пролитую кровь за свободу от эксплуатации и угнетения.

Яркий и агрессивный цвет привлекал внимание (что было важно для агитационных и пропагандистских художественных работ), побуждал к действию.

Термин «социалистический реализм» появился в 1932 году. Его ввели, чтобы направить художников и писателей на создание советской культуры, соответствующей партийным требованиям. Через искусство и литературу продвигали образ идеального советского человека — трудолюбивого и стремящегося к развитию на благо общества.

Произведения того времени восхваляли Октябрьскую революцию, революционеров, партийных лидеров и органы власти нового государства.

Бродский И. «Торжественное открытие II конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в Ленинграде» (1920–1924)

Герасимов А. М. «Гимн Октябрю» (1942); Лукомский И. А. «Заседание заводского парткома» (1937); Рутковский Н. Х. «И. В. Сталин у гроба С. М. Кирова» (1934)

Налбандян Д. А. «На Крымской конференции» (1945)

В рамках соцреализма основными предметами и сюжетами для художников были различные партийные значимые заседания, портреты членов ЦК. Однако, нередко творцы создавали сюжеты бытовой жизни граждан социалистической страны, при этом сильно приукрашивая реально положение граждан.

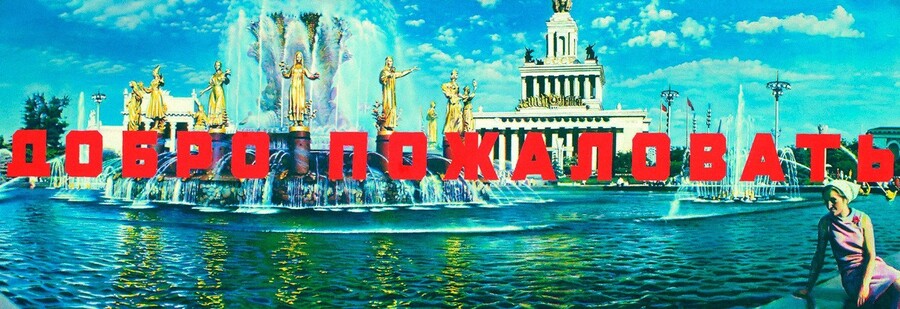

Самохвалов А. Н. «Товарищ Степанов — кузнец коммуны „Ленинский путь“» и «Портрет полевой работницы Анны Ульяновой» (1931)

Юон К. Ф.«Молодые. Смех» (1930)

«Художники Советской России были призваны революцией отобразить на своих полотнах торжество встречи с новым миром, триумф свободы и справедливости, образы общечеловеческого братства и единства» [3, c. 3]

В военные и послевоенные годы также стал популярен жанр батальной живописи. Художники запечатлевали моменты сражений и последующий триумф победы в Великой отечественной войне.

Дейнека А. А. «Оборона Севастополя» (1942)

Кривоногов П. А. «Комиссар крепости» (1946)

На картине запечатлён комиссар Ефим Моисеевич Фомин, один из последних защитников крепости. В дыму и пламени горящих зданий, ярко освещённый солнцем, он стоит на краю глубокой ямы. Немцев не видно, лишь их зловещие тени чернеют внизу. Враги, осознавая значимость комиссара, решили не только убить его, но и унизить. Раненного в голову воина заставили выкопать могилу для себя, однако, бросив лопату, герой мужественно принял смерть рядом со своей могилой. На фоне дымно-красных стен крепости, сильный и не утративший духа, он возвышается над собственной гибелью, над фашистами и их чёрными тенями. Комиссар Фомин стал символом стойкости и бесстрашного сопротивления всех защитников страны вероломному нападению захватчиков.

Самохвалов А. Н. «Сталинградцы (Город не сдается)» (1947); Дейнека А. А. «Народ в Великой Отечественной войне» (1948)

Греков М. «Трубачи Первой конной» (1934)

Красный цвет занимает центральное место в визуальной культуре своего времени. Он не только украшает и организует пространство, но и несёт глубокий идеологический смысл. Красный становится символом нового мира, мобилизует зрителя, вызывает сильные эмоции и подчёркивает революционный дух изображаемых событий и героев.

Через сложную символику красного — от революции и героизма до коллективной принадлежности и социального оптимизма — художники создают мощные визуальные образы, эффективно передающие ценности советской идеологии.

Таким образом, красный цвет в живописи соцреализма — это не просто элемент художественного языка, а мощный инструмент пропаганды, который определяет эмоциональный настрой произведения и создаёт идеологически значимое пространство образов.

Жилинский Д. Д. «Гимнасты СССР» (1964–1965); Коржев Г. М. «Старые раны» (1967)

С течением времени происходят значительные изменения. В период гласности и в результате миграции некоторых деятелей искусства в стране начался активный процесс осмысления событий последних пятидесяти лет.

Красная символика социализма, прежде казавшаяся незыблемой, теперь подвергается критике. На смену социалистическому реализму пришел едкий и саркастичный соцарт, обнажающий пороки системы. Художники всё чаще поднимают эту тему в своих работах с возрастающей смелостью.

Булатов Э. «Горизонт» (1971–1972)

Пименов Ю. И. «Движущаяся граница города» (1961)

Красный цвет в советских картинах появлялся осторожно, будто был частью повседневных сцен из жизни обычных людей, окруженных социалистическими символами. Утомленные жесткими рамками соцреализма, художники не стремились передать свои мысли через доминирующий цвет своего времени.

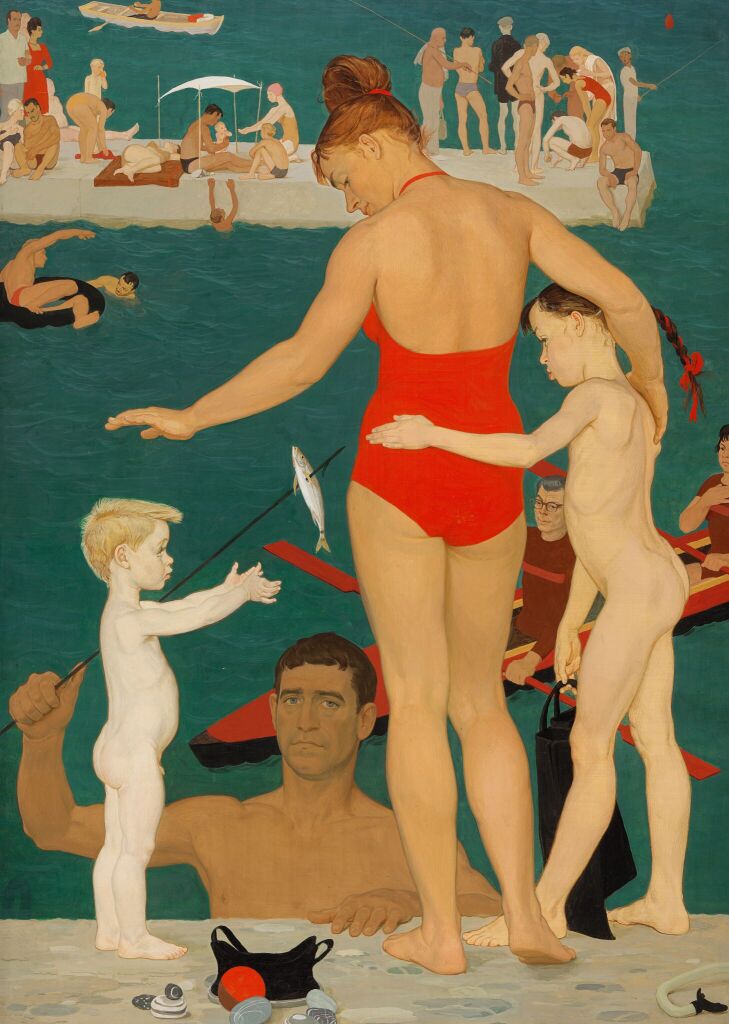

Фрумак Р. З. «Голубой интерьер» (1974); Жилинский Дмитрий «Семья у моря» (1964)

Рогинский М. «Поезд» (1984) и «Ботинки» (1989)

Коржев Г.М. «Одиночество» (1987)

Глазунов И.С. «Метро» (1958)

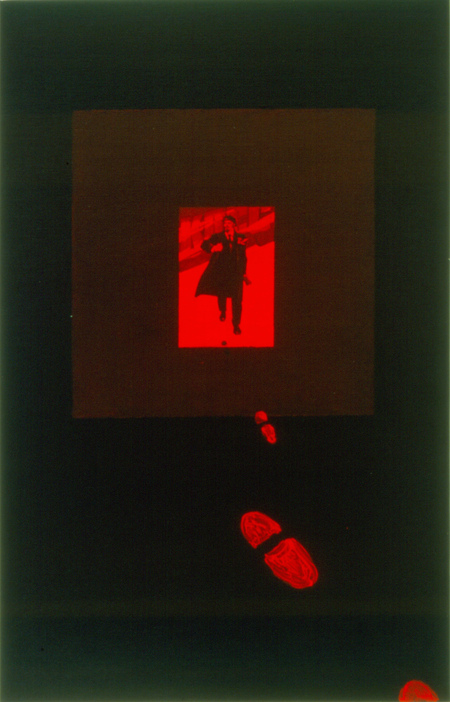

Пивоваров В. «Отражения» (1965–1966)

Во второй половине XX века красный цвет перестает быть жестким символом соцреализма. Он обретает новое значение, становится личным, экспериментальным и многогранным.

Художники используют его для поиска эмоций и форм, затрагивая темы памяти, травм, внутреннего мира или пластики. Красный цвет больше не однозначен, он превращается в пространство для интерпретаций. Этот переход отражает движение от нормативной визуальной системы к свободной и индивидуальной художественной практике.

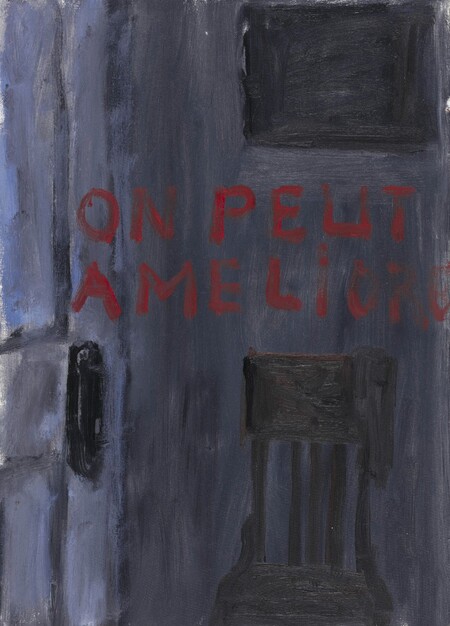

Рогинский М. «On peut améliorer» (1994) и «Москва-столица» (1994)

В постсоветском искусстве красный цвет приобретает статус объекта критического анализа и символической деконструкции. После освобождения от монолитной идеологической нагрузки он становится гибким инструментом для исследования исторической памяти, коллективных травм и механизмов культурного наследия. Художники всё чаще отказываются воспринимать красный как готовый символ, рассматривая его как зону напряжения между прошлым и настоящим, между официальным мифом и личными интерпретациями.

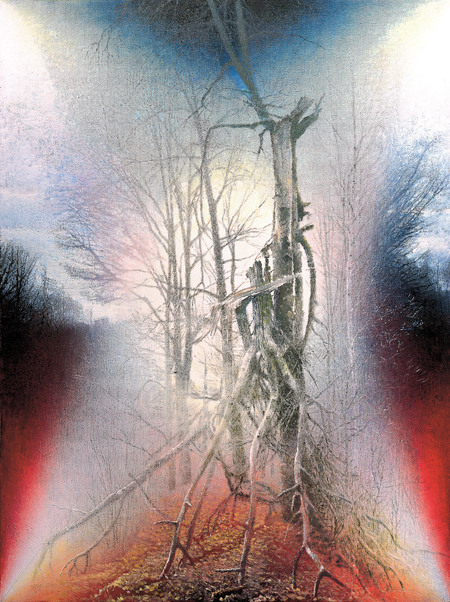

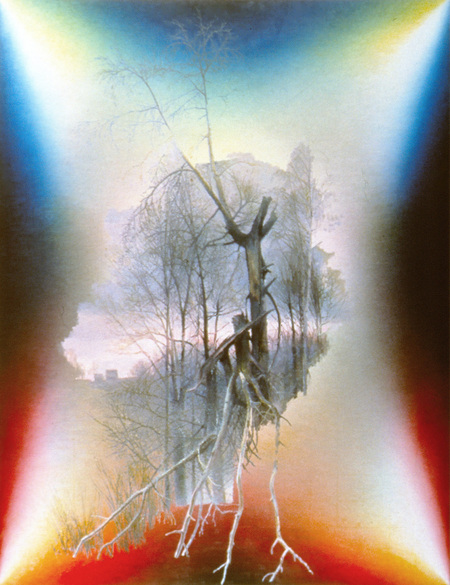

Васильев О. «Сломанное дерево» и «Сломанное дерево II» (1990)

Васильев О. «Ностальгия» (1995)

Васильев О. «Прошлое не мертво II» (1999) и «Красная площадь» (2000)

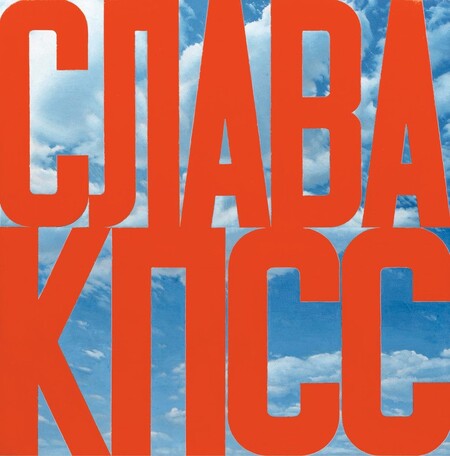

Булатов Э. «Слава КПСС II» (2002-2005)

Эрик Булатов утверждает: «Пространство — это свобода». Его слова, написанные красными буквами, парят на фоне неба. Движение облаков отделяет их от небесной глади, символизируя возможность преодолеть идеологические барьеры.

Булатов Э. «Лувр. Джоконда» (1997–1998 / 2004–2005)

В постсоветском искусстве происходит глубокая переоценка значения красного цвета. Освободившись от идеологических ограничений, он превращается в многогранный инструмент для осмысления истории, коллективной памяти и культурных традиций. Художники воспринимают красный не как готовый символ, а как поле для конфликта между прошлым и настоящим.

В современном российском искусстве красный цвет часто выступает индикатором политической напряжённости. Он может символизировать протест, иронию, тревогу или служить средством эстетического отстранения. Работы современных авторов показывают, что красный больше не принадлежит ни государственной традиции, ни единой художественной школе. Он колеблется между цитированием, критикой и травматическим опытом.

Исследование показывает, что символика красного цвета значительно изменилась при переходе от советской художественной традиции к современным культурным практикам. В советской живописи красный цвет был устойчивым визуальным кодом, связанным с идеологией, коллективной идентичностью и героизированными образами. Он являлся неотъемлемой частью официального художественного языка и служил для утверждения политических ценностей и формирования единого культурного нарратива.

Современное искусство предлагает принципиально иной взгляд: красный цвет утрачивает однозначность и становится средством переосмысления прошлого, объектом критики или пространством для личной интерпретации. Художники используют красный цвет не как предписанное идеологией средство, а как многозначный элемент визуальной семиотики, который раскрывает индивидуальные, социальные и исторические напряжения. Таким образом, цвет превращается из символа коллективного мифа в инструмент анализа и деконструкции культурной памяти.

Сравнение двух эпох позволяет увидеть, как семантика цвета изменяется под влиянием политических преобразований, смены художественных стратегий и эволюции общественного сознания. В советском искусстве красный цвет символизировал утверждение, тогда как в современном он становится символом вопроса. Это исследование подтверждает, что цветовая символика — это динамическая система, чувствительная к изменениям исторического контекста и способная отражать глубокие трансформации в восприятии прошлого и настоящего.

Калугин М.С. «ПРОПАГАНДА В СССР В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЕ СТАЛИНСКОГО РЕЖИМА» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2023. — № 7(1). — С. 42-46.

Чогандарян М. Г. «Методы, способы и приемы советской пропаганды в 1920–30-е гг. Xx в.» // Теория и практика общественного развития. — 2013. — С. 181-183

Епишин А.С. «Человек в раннем советском искусстве. Мифы и реальность.» // Мир современной науки. — 2011. — С. 1-12.