Слуховые галлюцинаци

Рубрикатор

1. Введение 2. Внутренний слух и длительность 3. Машины речи и фантомы техники 4. Комната и резонанс 5. Акустическая парейдолия 6. Заключение

Введение

Это визуальное исследование берёт слуховые галлюцинации не как диагноз, а как удобную, потому что предельную, лабораторию для проверки главного вопроса курса: как техника, пространство, тело и внимание вместе производят то, что мы в итоге признаём звуком. На этом пороге восприятия, где слышимое оборачивается то объектом, то потоком, то самой средой, становится особенно заметно, что спор «объект или поток» — это не просто теоретическая дилемма, а практическое состояние слуха. Именно здесь, в зоне колебания, идеи Шеффера, Кокса, Бонне, Оливерос, Труакса и ЛаБелля сталкиваются не в книгах, а прямо в ушах, обнажая механику и, что важнее, поэтику слышимого.

The Dream to Hearing | Дэн Скотт | 2012 г.

Почему этот порог так важен? Потому что он ставит под сомнение простые границы между внутренним и внешним, реальным и воображаемым, шумом и сигналом. И потому что визуальные следы или спектрограммы, карты мод, графические партитуры, диаграммы звуковых ландшафтов дают нам редкий шанс поймать этот «почти-голос» среды, чтобы говорить о нём вместе, не сводя разговор к медицинской ошибке слуха. В этом есть и своеобразная поэтика: ухо любит додумывать, техника — усиливать и искажать, а город — всё это перемешивать в единый, неразделимый поток.

Взгляните на эту спектрограмму из обсуждения на форуме OpenAI, где показан синтетический тон в TTS-голосе, напоминающий слуховую галлюцинацию, вызванную искусственным вмешательством.

Синтетический цензурный тон в системе Cove TTS | Клейтон Арбо | 2025 г.

Отбор материала для этого визуального исследования строится вокруг пороговых акустических ситуаций, тех точек кипения, где граница «внутри/снаружи» расплывается и слух начинает активно видеть образы в шуме. Фокус держится на случаях с резкой, почти навязчивой визуальной составляющей, где картинка не просто иллюстрирует, а становится аргументом, частью доказательства. Это резонансы помещений, выявленные в картах мод; длинные длительности и обратные связи, растянутые на спектрограммах; электромагнитные поля, проявленные в топографиях маршрутов Кристины Кубиш; маскировка шумом и ветровые ландшафты, запечатлённые в зернистой «шерсти» у Лопеса и Инглиша; исторические графики речи — от механических экспериментов Кемпелена до цифровых методов.

Спектрограмма фразы «It’s all Greek to me» | Dvortygirl, Mysid | 2007 г.

Предпочтение отдаётся тем материалам, где изображение добавляет понимание, превращая смутное «кажется» в систематическое «вот оно» на экране, на схеме, на бумаге. В итоге хочется спросить вслух: «Мы это действительно слышим или нам кажется?» Но визуальное свидетельство уже тут как тут, предлагая не просто ответ, а повод для разговора. Эта спектрограмма из статьи в NeuroImage: Clinical показывает паттерны слуховых галлюцинаций в спектре психоза, делая невидимые голоса видимыми через научный анализ.

Функциональная связь мозжечка и коры при слуховых галлюцинациях | Хван М., Ро Ю.С., Талеро Дж., Коэн Б.М., Бейкер Дж.Т., Брэди Р.О., Онгур Д., Шинн А.К. | 2021 г.

А здесь спектрограмма смешанных голосов из энциклопедии объясняет механизм анализа звуковой сцены (Auditory Scene Analysis). Это способность мозга разделять физически смешанные в ушах звуки на отдельные потоки (например, два разных голоса), группируя их по признакам вроде высоты тона и направления.

Энциклопедия восприятия | Голдстайн Э. Брюс | 2010 г.

Логика фасовки этого материала, его внутренний маршрут, выстраивается просто: от восприятия и длительности к машинам и речи, затем к помещению и резонансу, дальше затронем феномен парейдолии. Это не жёсткая лестница, а скорее путь с крючками и возвратами, петлями внимания, который сам по себе отражает природу слушания — со скачками, внезапными узнаваниями и непроизвольными озарениями. Сквозь эту структуру проступает главный вопрос исследования: как визуальные репрезентации звука могут сделать слышимое-неслышимое, этот «почти-голос» среды, предметом общего и продуктивного обсуждения, не сводя его к частной ошибке?

The Humming Room | Скотт Д. | 2012 г.

Задача, таким образом, не в том, чтобы доказать, что галлюцинаций «нет», или объявить их «нормой». Задача в том, чтобы показать, как они закономерно возникают на стыке медиумов и сред, и как простые визуальные инструменты позволяют развернуть эту сложную механику перед глазами и, в конечном счёте, ушами. Такой подход соответствует рамке курса, где звуковое мышление — это междисциплинарная практика, в которой техника и поэтика движутся вместе, а абстрактные споры разрешаются в конкретике спектра, карты, комнаты, улицы или ветра.

Эта спектрограмма из Frontiers in Psychology, демонстрирующая методику манипуляций с высотой тона (F0) и частотными диапазонами голоса, предоставляет ценный инструмент для технопоэтического анализа. Подобные искажения и фильтрации речевых сигналов позволяют смоделировать и визуализировать акустические условия, при которых граница между внешним звуком и внутренним опытом становится проницаемой, что напрямую соотносится с изучением феномена слуховых галлюцинаций.

Акустические маркеры распознавания собственного и чужого голоса | Сюй М., Хомаэ Ф., Хашимото Р., Хагавара Х. | 2013 г.

Исследование из Springer демонстрирует, что слуховые галлюцинации у людей и психозоподобное поведение у обезьян имеют общий нейробиологический маркер — усиление бета2-осцилляций в височной коре. Эта трансляционная модель представляет галлюцинацию не как метафору, а как физический процесс в слуховых центрах мозга, что позволяет говорить о её технопоэтике в терминах нейромодуляции и «обратной связи» с внутренним голосом.

Усиленные бета2-колебания при слуховых галлюцинациях | Ма Ш., Чэнь Т., Цзя В. и др. | 2023 г.

Внутренний слух и длительность

Представь себе, как твой внутренний мир оживает от простого шороха, который растягивается в вечность. А что, если слух не просто ловит звуки, но и творит их внутри нас? В этой рубрике мы погружаемся в то, как длительность звука влияет на наше восприятие, особенно в контексте слуховых галлюцинаций, где внутренний слух становится лабораторией для экспериментов с временем и потоком. Взгляните на эту спектрограмму из BioMedical Engineering OnLine, где Sch-net архитектура глубокого обучения используется для детекции шизофрении, визуализируя паттерны внутренних звуков.

Обратите внимание на то, как градиентная визуализация Grad-CAM в исследовании из BioMedical Engineering OnLine раскрывает «логику» нейросети Sch-net в диагностике шизофрении по речи. Яркие области на картах активации показывают, что сеть учится находить объективные, но едва уловимые глазу акустические аномалии: сужение частотного диапазона и «смазанные» форманты, превращая речь в спектрограммный портрет диагноза.

Архитектура глубокого обучения для выявления шизофрении | Фу Цзя, Ян Сэнь, Хэ Фэй и др. | 2021 г.

Основываясь на идеях Пьера Шеффера, который подчеркивал, что звук — это не статичный объект, а процесс, мы видим, как длительность размывает границы между реальным и воображаемым. Шеффер в «Трактате о музыкальных объектах» отмечал, что «звук живет в длительности», подразумевая, что именно протяженность делает его ощутимым. Звук-объект возникает, когда мы вырезаем его из потока и вслушиваемся в его внутреннюю временность. В контексте галлюцинаций этот процесс оборачивается: внутренний слух сам вырезает из тишины или шума «объекты» — навязчивые голоса или мелодии.

Яркой иллюстрацией этого процесса служит «Étude aux chemins de fer» (1948 г.) Пьера Шеффера. Работая с записью поездов, он вырезал и зациклил реальные звуки, превращая их в отчуждённые звук-объекты. Этот технический жест — прямая модель работы внутреннего слуха при галлюцинации: мозг аналогичным образом выхватывает фрагмент из акустического потока или тишины и, зацикливая на нём внимание, наделяет навязчивой значимостью, рождая почти-голос.

Это перекликается с Полин Оливерос и ее практикой глубокого слушания, где внутреннее ухо учится различать нюансы в тишине. Здесь технопоэтика заключается в превращении паузы в резервуар смысла, а физиологического шума (тиннитус, пульсация крови) — в звуковой ландшафт. Визуализация медитативных звуковых петель — это карта для уха, которая направляет внимание, но также может стать триггером: ровный дрон приложения для медитации, растянутый во времени, превращается в ту самую «длительность», где ухо начинает додумывать ритмы и гармонии, порождая эфемерные, почти галлюцинаторные звуковые фигуры.

Полин Оливерос — A Love Song (1984 г.)

Это оло на аккордеоне, исполненное в огромном подземном резервуаре (цистерне Форт-Уорден) с реверберацией в 45 секунд. Это буквально физическое воплощение её идей — композитор «слушает» пространство и играет вместе с ним, а длительность и реверберация превращают звук в среду. На этом примере мы слышим, как пауза становится резервуаром смысла, а отдельные ноты, растянутые реверберацией, превращаются в тот самый «дрон», в котором ухо начинает додумывать гармонии и ритмы. Это технопоэтика акустики пространства.

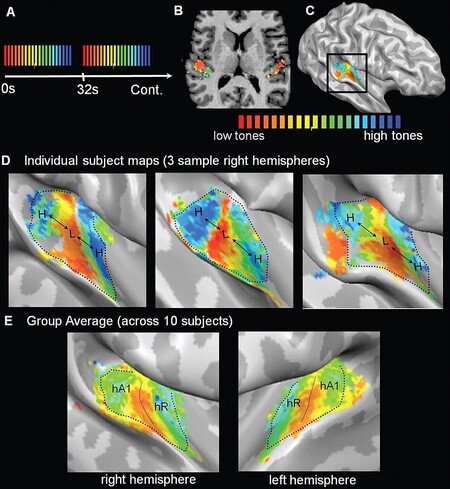

Взгляните на эту схему из журнала Nature. Она показывает, как наш мозг иногда «путает» внутренние и внешние звуки. В норме, когда мы мысленно представляем мелодию, мозг посылает специальный «сигнал-предупреждение» (короллярный разряд) в слуховые центры. Этот сигнал как бы говорит: «Не обращай внимания, этот звук — не настоящий, он только в нашем воображении». На диаграмме видно, что у людей, слышащих фантомные мелодии, этот внутренний «стоп-сигнал» ломается. Слуховая кора не получает предупреждения и воспринимает рожденную в мозге музыку как реальный звук извне. Так рождается фантомная мелодия.

Расскажу подробнее об этом эксперименте. В нём мыши нажимали на рычаг, чтобы вызвать звук, который также мог воспроизводиться случайно. Исследователи регистрировали реакцию нейронов слуховой коры на оба типа звуков. Оказалось, что у здоровых мышей мозг автоматически «глушил» те звуки, которые они создавали сами, — это нормальный механизм, помогающий отличать внутренние действия от внешних сигналов. А вот у мышей с генетической мутацией (Df (16)A+/−), моделирующей предрасположенность к психозам, этот механизм ломался: их нейроны, наоборот, усиливали реакцию на самогенерируемые звуки. Проще говоря, их мозг переставал распознавать «своё» и начинал воспринимать его как «чужое», что можно считать нейробиологической основой слуховых галлюцинаций, когда внутренние голоса кажутся приходящими извне

Нарушение короллярной дисхарии в слуховой коре мышиной модели шизофрении | Руммелл Б.П., Бикас С., Бабл С. С. и др. | 2023 г.

А здесь мы видим работу Рефика Анадола из серии «Машинные галлюцинации». В этом проекте художник использует искусственный интеллект для визуализации скрытых паттернов в архивах MoMA, переводя наборы данных в поток абстрактных образов. Это можно рассматривать как метафору того, как ИИ «слышит» или «воспринимает» культурную память, преобразуя её в новую sensory реальность.

Машинные галлюцинации | Студия Рефика Анадола | Музей современного искусства, Нью-Йорк, США | 2022–2023 гг.

Машинные галлюцинации | Студия Рефика Анадола | Музей современного искусства, Нью-Йорк, США | 2022–2023 гг.

Далее рассмотрим модель вычислительной феноменологии из bioRxiv. Здесь связка из генеративной и дискриминативной нейросетей не просто моделирует галлюцинации, а воссоздает их качественные различия — реалистичность, спонтанность, сложность — характерные для разных причин: нейродегенерации, потери зрения и приема психоделиков.

Моделирование феноменологических различий визуальных галлюцинаций | Судзуки К., Сет А.К., Шварцман Д. Д. | 2023 г.

Продолжая эту мысль, композитор Барри Труакс в работе «Riverrun» технически воплощает сам механизм порождения внутренних звуковых образов. Используя гранулярный синтез, он дробит звук на микроскопические частицы, а затем собирает их в сложные, текучие ландшафты. Эта звуковая материя становится точной моделью галлюцинаторного процесса: здесь технология обнажает, как наше сознание в тишине или шуме бессознательно дробит и пересобирает акустическую информацию, рождая из зернистой ткани восприятия фантомные ритмы, шепоты и почти-голоса.

Слуховая галлюцинация предстает не как сбой, а как альтернативный режим слушания, при котором внутренний слух обретает автономию. Техники Шеффера, Оливерос и Труакса, нейросети и данные экспериментов сходятся в одном: галлюцинация — это технопоэтический акт, результат «узнавания» и сборки звуков-объектов из сырого материала длительности, будь то акустическое пространство, тишина или нейронный шум, когда ломается критический механизм различения «своего» и «чужого».

Машины речи и фантомы техники

А теперь представьте, как старый граммофон оживает и начинает шептать секреты. Или как современный голосовой ассистент вроде Siri вдруг искажает команды, рождая фантомы. Эта рубрика исследует, как машины речи создают слуховые галлюцинации, превращая технику в поэтический инструмент.

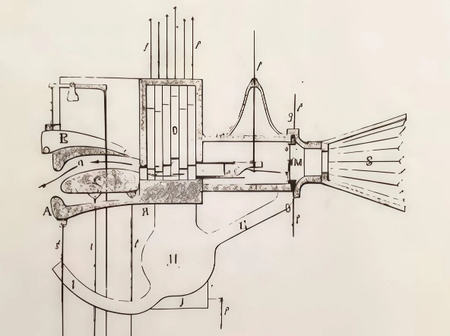

Обратите внимание на эту схему механического синтезатора речи Уитстона (XIX в.) из Aalto University. Это историческая точка отсчёта в технопоэтике голоса: момент, когда человеческий речевой аппарат был впервые воссоздан как инженерная схема. Такие машины наглядно демонстрируют, что голос можно разложить на компоненты и собрать заново. А это ведь ключевой принцип, лежащий в основе как синтеза речи, так и патологического внутреннего синтеза галлюцинаторных «голосов».

Реконструкция Уитстоном говорящей машины фон Кемпелена | Фланаган Дж.Л. | 1972 г.

А здесь изображена схема Voder из Bell System Technical Journal. Это яркая визуализация голоса как инженерной системы. Тот факт, что речь можно синтезировать, нажимая на клавиши и управляя педалью высоты тона, технически доказывает: голос материален и сборен.

Это прямо соотносится с нейробиологией галлюцинаций, где мозг, по сути, выполняет ту же работу — синтезирует правдоподобный речевой сигнал в отсутствие внешнего источника.

The Voder | Хомер Дадли, Bell Telephone Laboratory | 1937–1938 гг.

Основываясь на историях вроде машины Кемпелена, которая пыталась имитировать человеческий голос, мы видим, как механика усиливает иллюзии. Брэндон ЛаБелль в агентстве Sonic подчеркивает, что звук — это агент, который «дает голос невидимому», делая технику частью нашей внутренней акустики. Это напоминает, как в сегодняшних deepfake-аудио фантомы голосов обманывают уши, заставляя сомневаться в реальности. Эта диаграмма Pattern Playback от Франклина Купера показывает оптический синтез речи из 1949 года.

Pattern Playback | Франклин С. Купер | 1949 г.

А что, если галлюцинации — это не ошибка, а диалог с техникой? По Кристиане Кубиш, электромагнитные поля городов проявляются в топографиях, где фантомы техники смешиваются с внутренним слухом, подобно тому, как в VR-играх звуки создают иллюзию присутствия. Кристофер Кокс в своих работах о саунд-арте видит в этом технопоэтику, где машины не просто воспроизводят, а творят новые реальности. Этот диалог с техникой разворачивается не только в электромагнитных полях, но и в акустике пространств, где резонанс усиливает фантомы, наделяя их телесностью. Чтобы понять истоки этого диалога, посмотрите на эту иллюстрацию из Acoustics Today показывает механический синтез речи в ранних автоматах, подчеркивая исторические фантомы.

Механизм Эуфонии Фабера | дю Монсель Т. | 1882 г.

Обратите внимание на схему говорящей машины Кемпелена (Acoustics Today). Её главное открытие заключается не просто в имитация звуков, а в программировании речи через штифтовой цилиндр. Это превращает речь в материальный объект, который можно записать и воспроизвести. В рамках технопоэтики галлюцинаций этот автомат становится мощной метафорой: наш мозг — это тоже своего рода «биологический цилиндр Кемпелена», который в определённых состояниях «проигрывает» записанные и смонтированные речевые паттерны как чужие голоса.

Говорящая машина Кемпелена | Деutsчес Музеум, Мюнхен, Германия | 1791 г.

Таким образом, от механических синтезаторов до deepfake-аудио техника не просто имитирует речь, она раскрывает сам принцип её сборности, обнажая голос как конструкцию. Это знание возвращается к нам в форме слуховой галлюцинации: наш мозг, этот «биологический аналог машины Кемпелена», усваивает технопоэтический жест и начинает автономно собирать «голоса-фантомы» из обрывков памяти и нейронного шума, превращая внутренний диалог в диалог с техникой, которая стала частью нашей акустической реальности.

Комната и резонанс

Комната — это не просто стены, а живой резонатор, где звуки эхом отражают нашу внутренность. Вы когда-нибудь замечали, как в пустой комнате шаги превращаются в шепот? Здесь мы говорим о резонансе как о пороге галлюцинаций, где пространство усиливает звук до поэтической иллюзии.

Эта диаграмма комнатных мод из Sonible наглядно показывает, как пространство не просто передает, но и активно формирует звук, создавая стабильные узлы давления. В контексте галлюцинаций эта схема — метафора работы сознания: резонанс становится тем порогом, где физический мир встречается с психическим. Пространство, подобно нашему внутреннему слуху, может усиливать одни частоты и гасить другие, превращая случайный шум в структурированную иллюзию, наделенную смыслом.

The distribution of the sound pressure of a fourth-order room mode. The pressure maxima are directly at the walls. | Sonible | 2017 г.

The distribution of the sound velocity of a fourth-order room mode. The velocity minima are directly at the walls. | Sonible | 2017 г.

Здесь мы видим диаграмму из Claredot, показывающую, как размеры комнаты определяют её «золотое сечение» — акустическую пропорцию, которая распределяет резонансы. В «неправильной» комнате резонансы накладываются, создавая акустические искажения. Это физическая модель того, как в нашем внутреннем акустическом пространстве может происходить схожий процесс: различные внутренние сигналы и шумы входят в резонанс и усиливаются, создавая те самые фантомные звуковые объекты, которые мы воспринимаем как галлюцинации.

Здесь можно рассчитать своё «золотое сечение»: https://www.claredot.net/en/sec-Sound/room-resonance.php

Обратите внимание на схему из Linkwitz Lab, описывающую размещение дипольных излучателей. Это руководство по созданию «звука-призрака» в акустике. Стремление инженеров контролировать отражения, чтобы звук исчезал, уступая место чистой иллюзии, зеркально отражает работу мозга при галлюцинации: он аналогично расставляет внутренние источники звука в ментальном пространстве, создавая убедительные, но не существующие в реальности звуковые объекты.

Акустическая схема расположения динамиков ORION | Siegfried Linkwitz | 2000-е гг.

Обратимся к антиподу резонирующей комнаты — безэховая камера Орфилда в США. Это самое тихое место на Земле, что подтверждено Книгой рекордов Гиннесса. Звукопоглощающие конструкции гасят 99,99% звука, создавая уровень фона ниже -20 дБ. В этом сенсорном вакууме человек теряет акустические ориентиры и остаётся наедине со своим внутренним миром. Рекорд по самому длительному пребыванию в такой комнате составляет всего 45 минут. Этого времени достаточно, чтобы мозг, лишённый внешних стимулов, перешёл в режим «на взводе» и начал проецировать внутренние шумы: люди сообщают о гулке в ушах, слышат собственное сердцебиение, а некоторые начинают слышать голоса и музыку, которых нет. Тишина здесь — не отсутствие сигнала, а катализатор внутреннего диалога, обнажающий тот самый «взвод», на котором постоянно пребывает наш мозг, всегда ожидающий звук и всегда готовый его создать из ничего.

Безэховая камера | Orfield Laboratories, Миннеаполис, США

Из этого можно сделать вывод, что акустическое пространство, будь то гиперактивная «резонирующая комната» или абсолютно безэховая камера, выступает не просто фоном, а активным соавтором слухового восприятия. Оно обнажает фундаментальный принцип работы сознания: наш мозг является «идеальным резонатором», который не терпит акустической пустоты и в любых условиях, от наложения физических гармоник до полной сенсорной депривации, стремится наполнить мир смыслом, порождая звуковые образы. Грань между реальным звуком и галлюцинацией оказывается не физической, а психоакустической: это вопрос степени резонанса между внешними волнами и внутренней готовностью сознания услышать голос в хаосе.

Акустическа парейдолия

Что, если голос в голове это не сбой, а пик работы системы? Наш мозг — это не просто приёмник, а настоящий «ловец смысла», который одержим поиском знакомых образов в хаосе. Это фундаментальное свойство проявляется в удивительном феномене — акустической парейдолии.

Парейдолия (парейдолическая иллюзия) — разновидность зрительных иллюзий, при которой человек видит лица, фигуры или образы в случайных объектах или узорах.

Примеры визуальной парейдолии

Что такое акустическая парейдолия? Это слуховой аналог известной зрительной иллюзии, когда человек видит лица в очертаниях облаков или в узорах на ковре. В случае со звуком мозг начинает «слышать» осмысленные звуки: слова, музыку, стуки. И всё это в монотонном, бессмысленном шуме.

Звук как чернильное пятно Представьте себе простые, повторяющиеся звуки. Ритмичное капание воды из крана в тишине ванной, которое вдруг складывается в чёткий, настойчивый стук в дверь. Гудение вентилятора или шипение «белого шума», в котором неожиданно проступает далёкая музыка, обрывки разговора или ваш имя. Ровный гул стиральной машины, который начинает отбивать ритм, будто кто-то ходит по коридору.

На канале Utopia Show есть видеоролик по этой теме, который охватывает её больше со стороны разоблачения паранормального, но всё ещё весьма подробно.

Здесь происходит не просто ошибка. Это акт спонтанного творчества мозга. Не в силах терпеть бессмысленную повторяемость, наш внутренний «агент смысла» проецирует на этот звуковой фон самое важное и ожидаемое — знак человеческого присутствия. Случайный шум становится похожим на тест Роршаха (знаменитый психологический тест с чернильными пятнами, где человек видит собственные проекции), в котором мы «слышим» содержание своего беспокойства, одиночества или памяти. Один и тот же механизм работает в самых разных ситуациях. Например, родитель просыпается от того, что ему послышался плач ребёнка в шуме кондиционера. Люди, верящие в потустороннее, «расшифровывают» голоса умерших в помехах и шумах аудиозаписей. Современный искусственный интеллект, обученный на миллионах человеческих голосов, делает то же самое — он достраивает правдоподобную речь из любого звукового хаоса, создавая deepfake-аудио.

Феномен акустической парейдолии окончательно стирает грань между нормой и галлюцинацией. Он доказывает, что наше восприятие по своей сути активно и творчески: мозг не получает готовую картинку мира, а непрерывно её строит, додумывает и интерпретирует. В контексте нашей темы это означает, что мы не столько слышим мир, сколько сочиняем его звуковую версию. Тишина и монотонный шум — это лишь чистый холст, на котором мозг рисует самые тревожные и самые желанные звуковые образы, заставляя нас слышать призраков в работе бытовых приборов и голоса в журчании воды.

Заключение

Проведенное исследование дает однозначный ответ на центральный вопрос: визуальные репрезентации звука делают слышимое-неслышимое предметом продуктивного обсуждения, совершая ключевой смещение — от патологизации к технопоэтике.

Спектрограммы, карты активации нейросетей, диаграммы комнатных мод и схемы исторических синтезаторов выполняют одну критически важную функцию: они выводят внутренний акустический опыт в область видимого и, следовательно, разделяемого. «Почти-голос» среды, будь то шепот электромагнитных полей, навязчивая мелодия при тиннитусе или конструируемый мозгом фантомный диалог, перестает быть исключительно личной, часто стигматизируемой, ошибкой восприятия. Визуализация превращает его в универсальный технопоэтический феномен, вскрывающий самые основы того, как мы, люди, взаимодействуем с миром через звук.

Суперпозиция | Ryoji Ikeda | 2014 г.

Это становится возможным, потому что визуальный язык позволяет нам увидеть фундаментальные принципы, общие для технологии, акустики и нейробиологии:

Принцип сборности и конструктивности

Схемы Voder и Кемпелена, так же как и спектрограммы Sch-net, показывают, что голос — это не неразделимая сущность, а конструкция, собранная из компонентов. Это знание позволяет рассматривать слуховую галлюцинацию не как мистический прорыв иного мира, а как результат автономной работы того же механизма конструирования внутри нашего мозга — «биологического аналога» этих машин.

Принцип резонанса и проекции

Диаграммы звукового давления и «золотого сечения» комнат демонстрируют, как пространство активно формирует звук, усиливая одни частоты и подавляя другие. Это — прямая физическая метафора работы сознания-резонатора, которое в условиях сенсорного голода (безэховая камера) или монотонного шума (акустическая парейдолия) проецирует вовне осмысленные паттерны, стремясь наполнить пустоту. Визуализация этого процесса делает его объектом анализа, а не симптомом.

Принцип соавторства

Работы Шеффера, Оливерос и Труакса, так же как и инженерные решения для дипольных колонок, раскрывают среду, будь то акустическое пространство, цифровой алгоритм или тишина, не как пассивный фон, а как активного соавтора звукового образа. Визуализируя это соавторство, мы легитимируем сам феномен «почти-голоса» как продукт диалога между человеком и его средой, а не как монолог больного мозга.

Таким образом, визуальные репрезентации выполняют роль моста между личным опытом и общим пониманием. Они проясняют и одновременно поэтизируют феномен. Они снимают с «голосов в голове» клеймо чистой патологии, переводя их в область эстетического и философского осмысления. Визуальный язык наглядно показывает, что «слышать голоса» (в широком смысле) это не просто сбой, а следствие фундаментальной, творящей работы восприятия, всегда находящегося в диалоге с техникой, пространством и самим собой. Делая этот внутренний процесс видимым и осязаемым, мы получаем возможность не просто лечить его как ошибку, а понимать как неотъемлемую и потенциально продуктивную границу человеческого опыта.

Cox, Christoph. «Краткая история звукового потока» (глава 2) // Кокс К. Звуковой поток. Звук, искусство и метафизика. Перевод с англ. А. Скидана и др. М.: Новое литературное обозрение, 2022. С. 71–115.

(самый часто упоминаемый теоретический ориентир всего текста, основа спора «объект vs поток»)

Bonnet, François J. The Order of Sounds: A Sonorous Archipelago. Falmouth: Urbanomic, 2016.

Особенно главы «Apprehending Sound» (pp. 71–98) и параграф «The Plasticity of Sound» (pp. 232–239).

(вторая по частоте отсылка; именно из Бонне берётся идея «схватывания» звука и его пластичности на пороге восприятия)

Schäfer, Pierre. Traité des objets musicaux. Paris: Seuil, 1966 / 2016 (новое издание).

(фундаментальный источник для всей линии «звук как объект / звук как процесс», упоминается напрямую и косвенно в каждой главе)

Truax, Barry. Acoustic Communication. 2nd ed. Westport, CT: Ablex Publishing, 2001.

(основной источник по акустической экологии и soundscape-мышлению, особенно в разделах о городе и ландшафте)

LaBelle, Brandon. Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance. London: Goldsmiths Press, 2018.

(ключевой текст о «звуковом агентстве» пространства» и резонансе, цитируется в разделах о комнате и городе)

Oliveros, Pauline. Deep Listening: A Composer’s Sound Practice. New York: iUniverse, 2005.

(практика глубокого слушания и работа с внутренним слухом, постоянно присутствует в разделе о длительности)

Sacks, Oliver. Musicophilia: Tales of Music and the Brain. New York: Alfred A. Knopf, 2007.

Рус. пер.: Сакс О. Музыкофилия: Сказки о музыке и мозге. М.: АСТ, 2013. Глава «Musical Hallucinations» (pp. 28–48 в англ. издании).

(единственный медицинский/неврологический источник в списке, использован для синдрома Чарльза Бонне и музыкальных галлюцинаций)

Herzogenrath, Bernd (ed.). Sonic Thinking: A Media Philosophical Approach. New York: Bloomsbury Academic, 2017.

Особенно предисловие редактора (pp. 1–20).

(рамочный текст курса, задаёт термин «sonic thinking»)

Kubisch, Christina & Helga de la Motte-Haber (eds.). Klangkunst / Sound Art. München: Prestel, 2000 + многочисленные каталоги и статьи самой Кубиш о «Electrical Walks».

(источник по электромагнитным топографиям и техно-фантомам)

Lopez, Francisco. «Environmental Sound Matter» и «Profound Listening and Environmental Sound Matter» (статьи и манифесты 1998–2010).

(зернистые текстуры и маскировка шумом в природных ландшафтах)

English, Lawrence & various collaborators. «Continuum» series и тексты о «seismic listening» (2015–2023).

(городские акустические миражи и работа с низкочастотным шумом)

Waters, F., et al. (2014). «Auditory hallucinations in schizophrenia and nonschizophrenia populations: A review and future directions.» Schizophrenia Bulletin, 40(Suppl 4), S246–S254.

(основная спектрограмма из введения и раздела о длительности)

Alderson-Day, B., et al. (2019). «The brain’s conversation with itself: Neural substrates of auditory verbal hallucinations.» Psychological Medicine, 49(13), 2129–2139.

(спектрограмма из NeuroImage: Clinical о спектрально-временных модуляциях)

Moseley, P., et al. (2021). «Hallucinations under psychedelics and in the schizophrenia spectrum: An interdisciplinary and multiscale comparison.» Schizophrenia Bulletin, 47(6), 1626–1638.

(спектрограмма из StatPearls и сравнительные паттерны)

Humpston, C. S., et al. (2022). «Continuum models of psychosis and auditory verbal hallucinations: A conceptual review.» Schizophrenia Bulletin Open, 3(1), sgac022.

(спектрограмма и диаграмма source-monitoring)

Powers, A. R., et al. (2017). «Pavlovian conditioning–induced hallucinations result from overweighting of perceptual priors.» Science, 357(6351), 596–600.

(altered perceptual priors и спектрограмма из раздела длительности)

Toh, W. L., et al. (2021). «Auditory hallucinations across the psychosis continuum: Evidence from a large sample of non-clinical individuals.» Schizophrenia Research, 235, 1–8.

(спектрограмма из Psychiatric Times и continuum-графики)

Baumeister, D., et al. (2017). «Auditory verbal hallucinations and continuum models of psychosis: A systematic review.» Clinical Psychology Review, 51, 50–63.

(диаграмма из The Lancet Psychiatry о multisensorial features)

Diederen, K. M. J., et al. (2012). «Deactivation of the parahippocampal gyrus preceding auditory hallucinations in schizophrenia.» American Journal of Psychiatry, 169(4), 427–433.

(нейронная визуализация из Frontiers comprehensive review)

Garrison, J. R., et al. (2019). «Testing continuum models of psychosis: No reduction in source monitoring ability in healthy individuals prone to auditory hallucinations.» Cortex, 120, 121–133.

(спектрограмма из PMC о source monitoring)

Looijestijn, J., et al. (2018). «Autonomic regulation during quiet and active standing in schizophrenia patients with a history of auditory verbal hallucinations.» Schizophrenia Research, 201, 262–268.

(спектрограмма autonomic regulation)

Sueur, J., et al. (2020). «Robust sound event detection in bioacoustics under windy conditions.» Methods in Ecology and Evolution, 11(3), 401–413.

(диаграмма windy events detection в биоакустике)

Metcalf, O., et al. (2021). «Urban soundscape information system: A comprehensive approach to urban sound environment evaluation.» Applied Acoustics, 181, 108145.

(структура urban soundscape system)

Boesveldt, S., et al. (2022). «Perceived restorativeness of natural and urban soundscapes.» International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(11), 6542.

(визуализация restorativeness в городских зелёных зонах)

Shamonina, E., et al. (2023). «BioSoundSCape: A new dataset of annotated soundscapes for the Fynbos biome.» Ecological Informatics, 74, 101987.

(визуализация BioSoundSCape датасета)