Шигирский идол в уральском стрит-арте

Рубрикатор

I. Введение II. Объект III. Предмет IV. Цель V. Анализ Шигирского идола VI. Реинкарнация в современном искусстве а) новый взгляд на идола б) отображение идейной составляющей в) проявление особенностей композиции VII. Вывод

Библиография Источники изображений

Введение

Шигирский идол — древнейшая сохранившаяся статуя в мире. Это не просто памятник древности, а целый архетипический образ, в котором отображена система мировоззрений древних уральцев, их мифология и культура. Так как моя родина — Урал, я сразу задалась несколькими вопросами: Как современные уральские художники обращаются к такому богатому наследию? Переосмысляют ли они этот образ целиком или обращаются только к техникам и смыслам? Помнят ли они этот артефакт вообще? Так как столица Урала, Екатеринбург, признана центром стрит-арта в России я решила проследить реинкарнацию древнего образа конкретно в этом направлении.

В своем визуальном исследовании я бы хотела показать, как современные уральские художники используют Шигирского идола и детали его композиции в воссоздании культурного кода Екатеринбурга и отображении богатой истории нашего края.

Объект: Шигирский идол

Предмет: Влияние идола (деталей его композиции (личины, зигзаги и т.д) и смыслов, заложенных в него) на современный стрит-арт Екатеринбурга

Цель: Выявить и проанализировать формы и смысловые трансформации визуального образа шигирского идола при его репрезентации в современной городской культуре Екатеринбурга на примере стрит-арта, определив роль идола в формировании новой мифологии и идентичности.

Анализ Шигирского идола

Чтобы понять, как проявляется наследие Шигирского идола в современном искусстве, для начала нужно проанализировать саму скульптуру, детали композиции и смысл, заложенный в нее предками.

Шигирский идол, 11000 л. до н. э., эпоха мезолита

Шигирский идол представляет из себя статую из цельного ствола лиственницы. Высота скульптуры составляет 3.4 метра, однако исходная высота составляла 5.3 метра (некоторые части были утеряны). Тело идола имеет четкую многоярусную, вертикальную композицию. Ключевые детали из которых она состоит: верхняя личина, единственная сохранившаяся; тулово; гравированные изображения личин и фигур (7 антропоморфных изображений, по Савченко и Жилину); а также геометрические орнаменты.

Большой Шигирский идол: графическое изображение (Толмачев, 1916)

Во время интерпретации важно знать, что статуя в первую очередь носила духовный характер и знаки на ней должны были быстро считываться древними людьми. Поэтому композицию Шигирского идола можно назвать протописьменностью, дописьменным способом фиксации и передачи комплексной информации с помощью устойчивых, повторяющихся визуальных кодов.

Многоярусность и вертикализм считывались как пространственный код, который передавал модель вселенной. Верхние личины/фигуры — это духи и божества верхнего мира (небо, солнце, птицы), центральные фигуры — духи среднего мира (земля, люди, животные), нижние фигуры (возможно перевернутые) — духи нижнего мира (подземный мир, вода, хтонические существа, предки).

Множественность антропоморфных изображений можно назвать иконографическим кодом. Интерпретация Е. Г. Дэвлета предлагает ключевую метафору «прозрачной плоти», по которой личины визуализируют несколько существ (духов, предков), заключенных внутри единого ствола, а зигзаги являются ребрами, которые в шаманских обрядах символизируют первичный корень животной жизни, матрицу из которой постоянно обновляется жизнь. Также геометрический орнамент мог считываться как различные явления природы, дополняя версию о трехчастной модели мира. Зигзаги могли отсылать к змеям или молниям, прямые линии символизировали стихию земли, а волнистые линии — стихию воды.

Сочетание и расположение всех фигур можно назвать синтаксическим кодом. Сочетание антропоморфной фигуры и орнамента считывались как характеристики духа. Например, фигура, покрытая прямыми линиями, могла читаться как «дух земли/гор». Также расположение орнаментальных поясов помогало разграничению сферы влияния. Например, пояс зигзагов в нижней части идола мог однозначно маркировать нижний мир.

Шигирский идол во многом выступает как инструмент хранения и трансляции целого свода культурно-мировоззренческой информации древних уральцев.

Реинкарнация в современном искусстве

Шигирский идол оставил огромный отпечаток на современном искусстве Урала в разных формах. Какие-то художники цитируют идола целиком, в каких-то работах отражаются композиционные решения и стиль древних уральцев, а некоторые из творцов в своих работах возвращаются к смыслам и концепциям, заложенным в древнюю статую.

Новый взгляд на идола

В росписи есть 27 отсылок к культурным объектам, связанным с Екатеринбургом, одним из которых является Шигирский идол (левый верхний угол). Древнейшая статуя в мире встала в один ряд с множеством других произведений искусства и бытовых вещей, которые вместе стали «культурным-кодом» Екатеринбурга. Это означает, что в первую очередь Шигирский идол — не просто древняя статуя, наследие которой изредка проявляется в работах некоторых художников, но и важный узнаваемый символ идентичности, который формирует культурное самосознание екатеринбуржцев.

«Арт-трамвай № 15», команда фестиваля STENOGRAFFIA (2023)

Маршрут под № 15 является самым длинным в Екатеринбурге и охватывает практически весь город. Этим проектом художники дали идолу вторую жизнь, поэтому можно сказать, что символически он «переродился» в более современном обличии. Идол словно «наблюдает» за всеми с поверхности трамвая, и как предок оберегает своих потомков.

Эта художественная работа проводит параллель между прошлым и настоящим, отсылая на контекст статуи. Древними уральцами она использовалась как атрибут шаманских обрядов для связи с предками, а также контакта с духами. Более того, этот народ верил в перерождение, что и подчеркивается современными художниками в работе.

«Смотритель» в Городке Чекистов, Олеся Фрич (2024)

Этот проект состоит из семи личин расположенных в Городке Чекистов (квартал в Екатеринбурге). Число антропоморфных изображений не случайно — оно совпадает с их количеством на оригинальном идоле. Выбор места нахождения инсталяции художница обосновала своим беспокойством за сохранность архитектурного комплекса городка, о реставрации которого власти города не заботятся. Художница ссылается на «духовное предназначение» идола: «И сохранить его (городок) от нарастающего обветшания может пока только вмешательство потусторонних мифических сил». Важно отметить, что сам Городок Чекистов также как и статуя окутан мифами и легендами, что лишь усиливает уместность цитирования идола и связь статуи с этим местом.

Работу Олеси Фрич можно считать манифестом против разрушения культуры города, а способом ее протеста становится древнее искусство, которое символически вновь становится предком, который должен «защитить» потомков. Личины «Смотрителя» передают целый спектр эмоций: от безмятежности и задумчивости, до ужаса, печали и отчуждения. Этим приемом художница создает собирательный образ души самого места, его отношение к сложившейся ситуации.

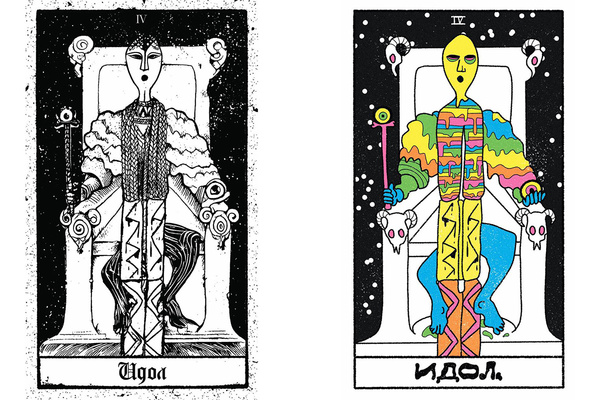

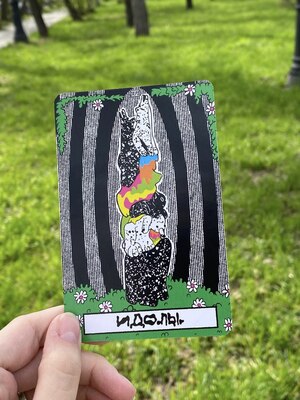

«Уральское Таро» Алексей Шахов (2025)

Колода карт Таро, где классические арканы переосмыслены через призму уральской истории и мифологии. Помимо того, что древняя статуя вновь встает в один ряд с важными объектами, которые составляют культурный код Екатеринбурга, Алексей Шахов умело «заигрывает» со смыслами, проводя параллели между Шигирским идолом и системой карт Таро.

Статуя выполняла функцию ритуального посредника между человеком и духами/предками, а карты обеспечивают связь человека с его внутренним миром/подсознанием. Таро так же как и Шигир имеет свою визуальную систему знания. Организация и расположение рисунков на древней статуе формируют протописьменность, а карты — замкнутая система знаний, где трактовка зависит от положения карты и ее Аркана. Взаимосвязь духовной функции идола и носителя ее изображения — карты, углубляет смысл задуманной Шаховым колоды, делая ее настоящим произведением искусства.

Отображение идейной составляющей

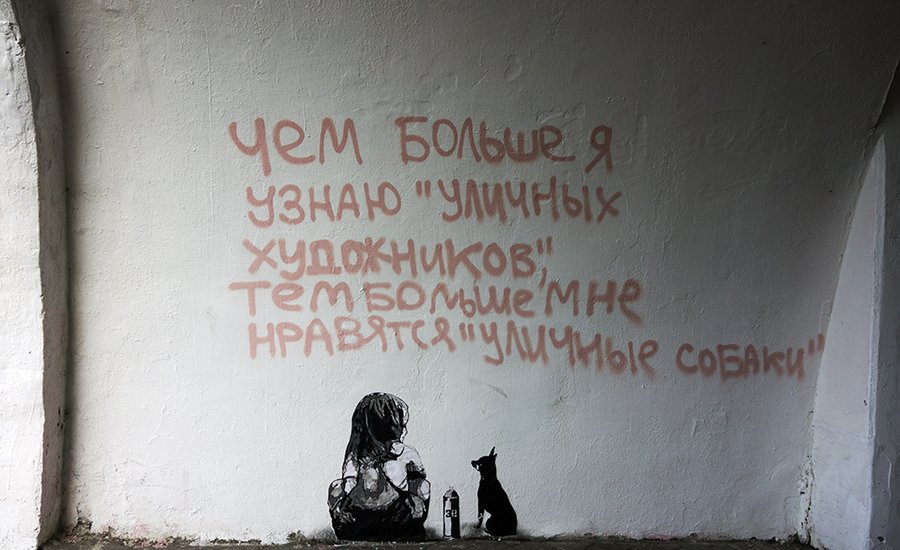

«АрТаня — персонаж, который бродит по смысловому полю арт-группы „ЗлыЕ“ и появляется в работах как маркер болевых точек общества, обнажая его проблемы и травмы. Это собирательный образ … девочка-зеркало, которая по-детски наивно и беззастенчиво сталкивает зрителя лицом к лицу с несовершенством мира» — так исчерпывающе комментируют героиню собственной арт-вселенной художники на собственном сайте.

«Что-то пошло не так» (2020), «Безумная любовь» (2013), «Прощай, школа» (2013), «Казнить, нельзя помиловать» (2011), арт-группа «Злые»

Между ней и Шигирским идолом есть прозрачная, но очень прочная смысловая связь, которая не видна с первого взгляда. Древняя статуя и маленькая девочка с граффити являются портретами своего времени. Идол совмещает в себе информацию о духовных ценностях и мировоззренческих представлениях древних уральцев, в то время как АрТаня также демонстрирует «ценности» современных людей, негативные стороны общества и пороки. Оба объекта искусства символизируют «духа места”/ „хозяина“. Если скульптура является сакральным объектом, воплощающим духов-покровителей, то АрТаню можно назвать своеобразным хранителем урбанистического, маргинального пространства Уралмаша. Также множественность арт-объектов с этой героиней сходна с концепцией „прозрачной плоти“ Шигирского идола (Е. Г. Дэльвет) — „Злые“ не просто рисуют девочку на стенах, но и создают целый архетип уральского маргинала: в ней сплелись образы рабочего, алкоголика и гопника.

«Обнуление», Tima Radya (2020)

Эта работа Тимофея Ради связанна с рассуждениями о жизни и смерти. В этом есть четкое проявление Шигирского идола как духовного проводника между людьми и духами. Древние уральцы, задаваясь вопросом о смысле жизни и существовании после смерти, находили ответ в шаманских верованиях и обрядах, в реинкарнации и связи с предками через Шигирского идола. «Обнуление» же отвечает на вопрос как современный человек: предлагает верить в то, что есть и принимать устройство жизни с благодарностью. Сам автор восклицает: «Вдумайтесь: жизни не существовало бы, не будь смерти! Жизнь и Смерть равны в своем проявлении, и, боясь смерти, мы боимся жить!» Разность верований отображается и в визуальных кодах: если Шигирский идол связан с верой в «неосязаемое» и в каком-то смысле «придуманное» (духи, предки, одушевленная природа), то на нем изображается множество символов потустороннего мира, сама статуя выглядит «неземной», «неестественной». В «Обнулении» наоборот яркое проявление веры в «настоящее», «существующее на самом деле», это проявляется в простоте форм, отсутствии узоров, фигура вообще вырезана из забора, словно «вделана» в жизнь и взаимодействует с естественным светом и положением солнца. Таким образом между объектами искусства возникает концептуальный и визуальный диалог эпох о вечном вопросе веры, жизни и смерти.

«Нейронный стрит-арт», нейронная сеть от Яндекс совместно с командой фестиваля STENOGRAFFIA (2018)

Первый в мире объект уличного искусства, созданный роботами. Основой эскиза стал сюжет об Ахиллесе с мозаичного пола римской виллы Ла Ольмеды, построенной в Испании в середине IV века н. э. С помощью машинных алгоритмов нейросеть Яндекса восстановила отсутствующие элементы античной мозаики.

Нейронный арт и Шигирский идол связанны концептуально, хотя со стороны это сравнение можно назвать неожиданным. Обе инсталляции можно назвать представителями своей эпохи. Показательно, что на них отображены знания предков: идол передает знания о духовности древних уральцев, а арт переносит в современность восстановленный сюжет из IV века. Эти объекты можно назвать своеобразными «арт-серверами», потому что статуя была носителем информации для древних людей, а нейро-арт становится визуализацией сети, в которой уже современники отображают свою культуру.

Проявление особенностей композиции

На первый взгляд связь фонаря с идолом поверхностна: их вертикальная, столбообраная композиция схожа. Однако эти объекты связанны гораздо глубже. Обе инсталляции одушевлены. Если в деревянную статую человек вселил духов предков, силы природы и божеств, то железный столб обретает свой характер и сильную позицию: «бросает вызов своему времени», «доказывает, что все люди на земле равны» и «не сгибается под тяжесть обстоятельств». Так, обе инсталляции становятся носителями сознания и души.

«Гордый фонарь», SPEKTR (2020)

Объекты можно назвать «хранителями места»: идол был духовным посредником, а фонарь заявляет о своей непохожести, выделяется на фоне других, что делает пространство вокруг него особенным. Диалог между ними продолжает выстраиваться на уровне анимизма разных эпох. Шигирский идол представляет собой природный анимизм: духи живут в дереве, в озере, в камне. «Гордый фонарь» становится представителем городского анимизма: духи живут в фонарях, трубах, дверях и даже граффити на стенах. Таким образом, «Гордый фонарь» наследует мифологическую логику и становится продолжением Шигирского идола.

«Красный человечек», Андрей Люблинский (2020)

«Красный человечек» был сделан Андреем Люблинским специально для Екатеринбурга. Эта скульптура схожа с Шигирским идолом композицией и ее смыслом: оба объекта используют архетип вертикальной антропоморфной формы как мощный визуальный и ритуальный жест, который выделяет их в пространстве и сознании зрителя.

Также важно подчеркнуть роль углов в композициях этих статуй: Художник Андрей Люблинский признавал важность того, чтобы «человечек» находился в пространстве с углом 90° и таким образом взаимодействовал с ним. «Квадратность» статуи вписывается в пространство, что делает ее незаметной, но и кричаще яркой из-за красного цвета, ровно как и по отношению к человеку, по словам автора, «Красный человечек может одновременно обозначать никого и каждого из нас». Шигир же во многом состоит из зигзагов и неполных треугольников, которые символизируют духов природных стихий, в которых верили древние уральцы.

«Вечный огонь», Tima Radya (2011)

Художник Тимофей Радя в своей инсталляции переосмыслил память о ветеранах Великой Отечественной войны. Он сделал портреты с помощью техники поджога и поместил на заброшенное здание, свой личный мемориал, непохожий на общепринятые.

Связь с Шигирским идолом прослеживается в первую очередь благодаря обилию портретов, которые отсылают на 7 личин статуи. «Прозрачное тело» идола с множеством духов внутри несет в себе значение коллективного тела рода. Памятник Ради же имеет схожее значение: он объединяет не отдельных героев, а создает собирательный образ всех павших. Оба объекта могут быть проводниками между жизню и потусторонним миром и создавать связь с предками. Если Шигирский идол был предназначен для шаманских обрядов и связи с духами, то создание «Вечного огня» тоже можно сравнить огненными обрядами древних уральцев, а саму инсталляцию готовым ритуальным объектом современного культа предков. Художник проводит параллель между древним ритуалом у священного столба-идола и современным ритуалом у вечного огня.

«Фигура № 1: Стабильность», Tima Radya (2012)

Этим арт-объектом Тима Радя создает манифест о поиске стабильности в современном мире. Она настолько призрачна и неуловима, что длится лишь мгновения, как и жизнь самой инсталляции (конструкция продержалась всего несколько часов). Этот арт-объект ведет прямой диалог с Шигирским идолом, который является образцом стабильности. Несмотря на то, что художник повторяет все визуальные коды древней статуи: вертикальность, столбообразность композиции, схематичность и использование геометрических фигур (напоминающих зигзаги на идоле); ему так и не удается найти опору, что усиливает проблематичность обреченность вопроса.

«Пазл Урал», Анастасия Пищугина (2021)

Анастасия Пищугина, вдохновляясь культурой древнего Урала, внедрила ее в повседневную жизнь, оформив простой забор орнаментом, в точности как на Шигирском идоле. Помимо графических фигур и изогнутых линий в этой работе есть концептуальная составляющая. Благодаря цитированию орнаментов и внедрению зооморфных элементов в композицию работы, она возрождает уральскую мифологию. Символы природных духов (ящерицы, лоси, утки) «вплетены» в элементы урбанистики индустриального, современного Урала. Художница возвращается культурным «истокам» и, переосмысляя их в современности, дает вторую жизнь, как в шаманской традиции реинкарнации.

«All your walls are belong to us», Покрас Лампас (2013)

Арт-объект, влияние Шигирского идола на который осознать и разглядеть труднее всего, однако оно огромно. Оба объекта объединены системой знаков и визуальных кодов, актуальных именно в свое время. Шигирский идол имел свою протописьменность, а работа Покраса состоит из многослойных каллиграфических композиций, которые зашифровывают культурный код современности. Его нельзя прочесть как он есть, но можно прочувствовать стиль времени, это код глобальной цифровой культуры. Также захват пространства и внимания зрителя. Идол был точкой сборки сакрального пространства, доминантой, подчинающей себе весь ландшафт. Граффити же захватывает пространство цифровой культурой, в которой стена превращается в экран, а город — в поле для высказываний художника.

Вывод

Проведенное исследование наглядно демонстрирует, что Шигирский идол функционирует как мощный культурный архетип, продолжающий активно влиять на современное искусство Урала. Художники, от RADYA и «Злых» до Покраса Лампаса, не копируют его форму, а вступают с ним в глубокий концептуальный диалог, наследуя и переосмысляя его ключевые функции. Эти функции — быть носителем коллективной идентичности, визуальным кодом сакральных знаний и ритуальным объектом, освящающим пространство. Таким образом, от уличных граффити до цифровой каллиграфии, древнейший образ идола служит фундаментом для конструирования актуальной уральской мифологии, связывая глубины прошлого с вызовами настоящего.

Библиография

- С. Н. Савченко, М. Г. Жилин, Т. Тербергер, К.-У. Хойсснер. Большой Шигирский идол в контексте раннего мезолита Зауралья // Уральский исторический вестник № 1. — 2018. — № 58. — С. 8-20.

- Е. Г. Дэвлет. «Прозрачная» плоть: к интерпретации антропоморфных изображений на Шигирском идоле // Уральский исторический вестник № 1. — 2018. — № 58. — С. 8-20.

- Н. М. Чаиркина Большой Шигирский Идол // Уральский исторический вестник. — 2013. — № 41. — С. 100-110.

Источники изображений