Русская сказка в искусстве Малютина

Сергей Васильевич Малютин

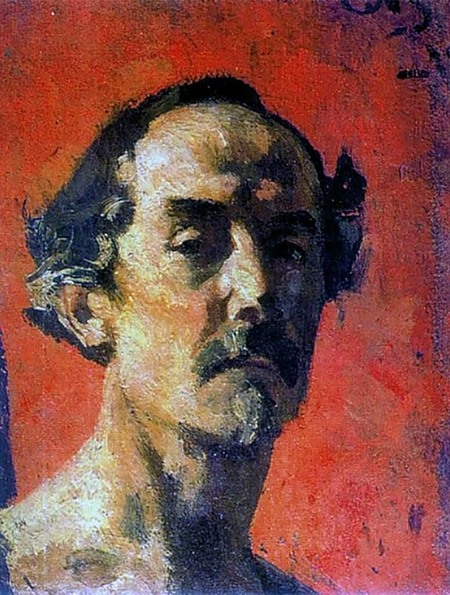

Сергей Васильевич Малютин (1859–1937) — является феноменальной фигурой рубежа XIX–XX веков. Живописец, книжный иллюстратор, сценограф, архитектор и мастер декоративно-прикладного творчества, все сферы деятельности, к которым он имел отношения, были пропитаны мастерством и талантом. Его имя ассоциируется с рождением одного из самых устойчивых символов русской материальной культуры — матрёшки. Его деятельность в колониях и мастерских Абрамцево и Талашкино, участие в театральных постановках и оформительских практиках сделали Малютина важным полюсом для осмысления русской народно-фольклорной эстетики в рамках полистилистской парадигмы Серебряного века

Современные исследовательские подходы к изучению полистилизма и символистских тенденций Серебряного века предполагают более тщательное осмысление локальных художественных практик, особенно полуобособленных творческих пространств, в которых фольклорная традиция вступала в взаимодействие с эстетикой городского модерна.

Малютин как практик оказался на пересечении нескольких таких зон: народный орнамент и игрушечная культура (создание росписи для первой серии матрёшек), книжная графика (иллюстрации к пушкинским и народным сказкам), сценография (работы для частных и государственных театров) и архитектурно-декоративные проекты (здания и интерьеры в неорусском стиле). Анализ его творчества позволяет реконструировать не только визуальную оболочку «русской сказки» в культуре Серебряного века, но и механизмы её трансформации. Как народная образность становилась эстетическим ресурсом модерна, как фольклорный образ, от пасторальной «кустарной» наивности до театральной метафоры, входил в поле эстетических экспериментов.

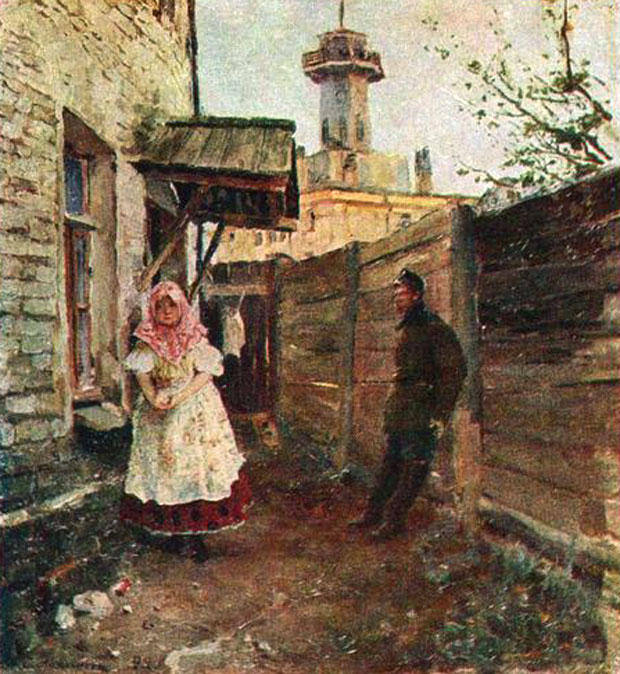

«В гостях у соседки», 1892

Во-первых, изучение Малютина даёт понимание того, как художник с его навыками может трансформировать устную традицию в визуальный ряд, который может репрезентировать национальную идентичность и одновременно функционировать как товар и сценическая иллюзия.

Во-вторых, его опыт сценографа и архитектора демонстрирует, каким образом спектакль и окружающее пространство пользуется общими орнаментальными и символическими знаками, создавая целые сказочные среды. В-третьих, внимательный разбор иллюстративных приёмов Малютина (композиция, линия, орнамент, цветовое решение, приемы «плоскостной» декорации) позволяет проследить переход от академической живописи к декоративной условности, которая в будущем стала характерной для мира искусства и модернистских объединений.

План для исследования

- Историко-культурный контекст. Постепенный переход от академизма к полистилистике

- Иллюстрации к сказкам: образ, структура, декоративные стратегии

- Сценография и театрально-декорационное искусство: модель «сказочного пространства»

- Архитектура и декоративно-прикладное искусство: образ сказки в вещах и пространстве

- Сравнительный анализ с художниками Серебряного века

- Методологические последствия — полистилистический подход к исследованию межжанровых практик

- Заключение

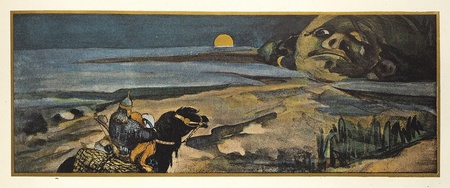

Иллюстрация для оперы «Садко», 1897

Включение Малютина в исследования о Серебряном веке вполне оправдано: его творчество помогает связать воедино фольклор, модерн и театральные практики. Он показывает, как один художник может одновременно работать в академической живописи, декоративной графике, с народными мотивами и театральной образностью. Кроме того, анализ его иллюстраций важен не только с эстетической точки зрения — он помогает понять, как визуальный образ сказки стал средством формирования культурной памяти и визуальной идентичности России в период больших перемен.

Исследование сосредоточено на том, как С. В. Малютин создавал визуальные образы русской сказки в иллюстрациях и сценографии, раскрывая при этом полистилевые приёмы и символические стратегии, характерные для искусства Серебряного века.

Особое внимание уделяется его иллюстрациям к пушкинским и народным сказкам, где сочетаются академические художественные традиции, декоративная графика и народная образность, а также театрально-декорационной практике — построению сценических пространств и интерьерных решений, которые создавали уникальное ощущение сказочного мира на театральной сцене.

«Берег моря. Алушта»

Исследование также рассматривает влияние народного искусства на архитектурные и прикладные проекты Малютина, включая роспись первых матрёшек, оформление зданий и интерьеров в Теремке и Талашкине, где народная эстетика переплетается с идеями модерна и неорусского стиля.

Сопоставление его визуальных решений с работами современников, таких как Васнецова, Билибина, Бенуа и Врубеля, позволяет увидеть, как художественные практики Серебряного века взаимодействовали между собой, формируя полистилевый язык эпохи.

Такой анализ показывает не только художественные особенности творчества Малютина, но и его вклад в культурную историю России.

Визуальные образы сказки становились средствами формирования культурной памяти, а также визуальной идентичности общества в период больших социальных и исторических изменений. Работа опирается на сочетание формального анализа художественных средств — композиции, линии, орнамента и цвета — с изучением архивных материалов, первичных публикаций и репродукций, а также на культурно-историческую интерпретацию, учитывающую контексты Абрамцева, Талашкина и Театра Мамонтова. Особое внимание уделяется архитектурным аспектам и исследованию неорусского стиля как части целостной визуальной стратегии Малютина.

Историко-культурный контекст. Постепенный переход от академизма к полистилистике

Последняя треть XIX века и начало XX века становятся периодом глубоких трансформаций художественного сознания. Классический академизм — с его рациональной системой обучения, строгими правилами композиции и культом историко-мифологических сюжетов — постепенно теряет влияние. На смену ему приходят новые направления, основанные на интересе к национальному наследию, символизму, эстетизму и поисках синтеза искусств.

Российская академическая школа конца XIX века уже не соответствовала духовным запросам поколения, стремившегося к обновлению художественного языка.

Общество чувствовало необходимость преодоления реалистического и перехода в область декоративности, условности и стилизации. Появление стиля модерн, ориентированного на текучие линии, декоративные ритмы и художественный синтез, становится естественной реакцией на усталость от академической системы. Художники всё активнее обращаются к народной традиции в виде альтернативы академической эстетике, более живой, непосредственной и выразительной.

«Партизан», 1936

Полистилистика возникает как сочетание элементов разных эпох, художественных систем и визуальных кодов. Она представляет собой соединение древнерусского искусства, фольклора, модерна, византийской традиции и европейского декоративного искусства. Это было создание принципиально нового языка, где стили не конфликтуют, а взаимодействуют и перетекают друг в друга. Полистилистика проявлялась в самых разных сферах, начиная от архитектуры неорусского стиля, заканчивая декоративно-прикладным искусством.

Творчество С. В. Малютина возникает на пересечении всех этих направлений.

Его художественное мировоззрение формируется под воздействием самых разных факторов: интерес к декоративности модерна, поиск национального стиля, внимание к крестьянскому искусству, общие тенденций к синтезу видов искусства, а также развитие театрально-декорационного направления начала XX века. Именно Малютин становится одним из ключевых представителей полистилистического направления. Его иллюстрации к сказкам, декоративные панно, архитектурные проекты и создание первой матрёшки являются свидетельствами того, как фольклорный язык становится основой новой художественной системы.

Иллюстрации к сказкам: образ, структура, декоративные стратегии

Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». Издание А. И. Мамонтова, 1897–1898

Иллюстрации С. В. Малютина занимают центральное место в визуальной культуре Серебряного века, поскольку демонстрируют уникальный синтез народной традиции и декоративных принципов модерна. Его работы объединяют фольклорный сюжет, декоративный ритм и театральную выразительность, создавая визуальный язык, способный передавать сказочную атмосферу вне текста. Детали костюмов, предметов быта и построек архаизированы, но при этом пластичны и декоративно выразительны. Яркая локальная цветовая гамма, насыщенные орнаменты и выразительные линии создают эффект динамичности и визуальной «живости» персонажей.

Эскиз-вариант иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Издание А. В. Мамонтова, 1899

Структура композиции в работах Малютина подчинена принципам декоративной организации: страницы и развороты оформлены рамками из растительных и геометрических мотивов, плоскостность изображения подчёркивает связь с народным лубком и декоративными панно, а цикличность элементов создаёт ритм повествования. Каждая деталь, от построек до мелких предметов, работает на построение визуального нарратива, превращая иллюстрацию в самостоятельный художественный объект, где форма и цвет выполняют функцию передачи сюжета наряду с образом персонажей.

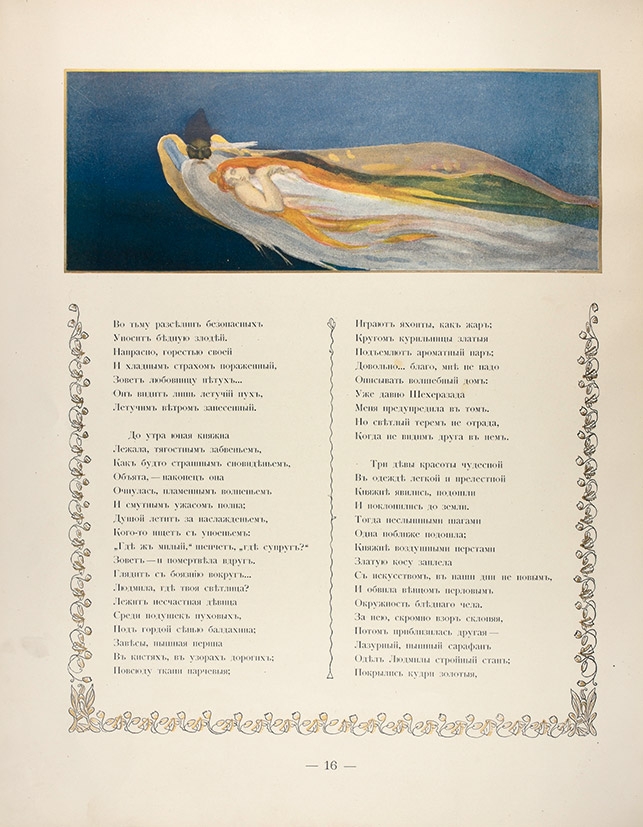

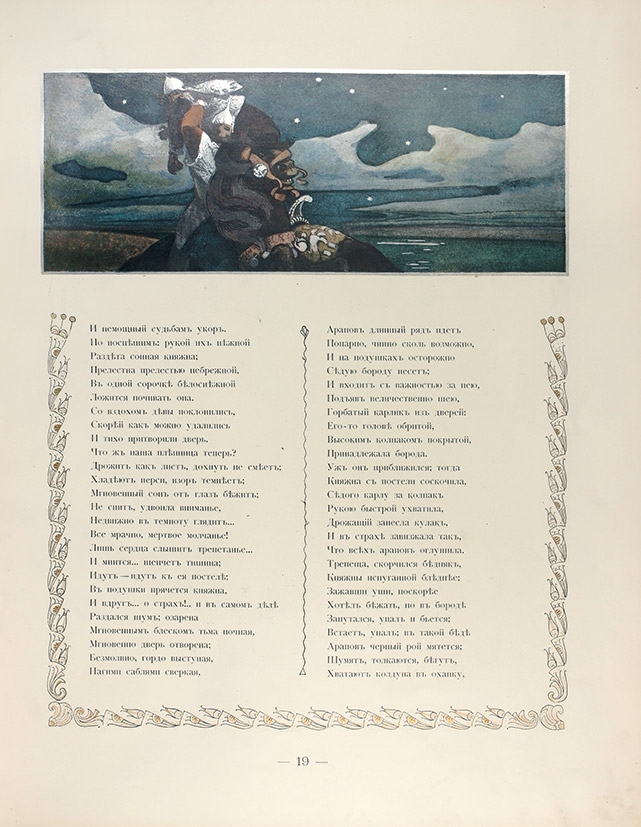

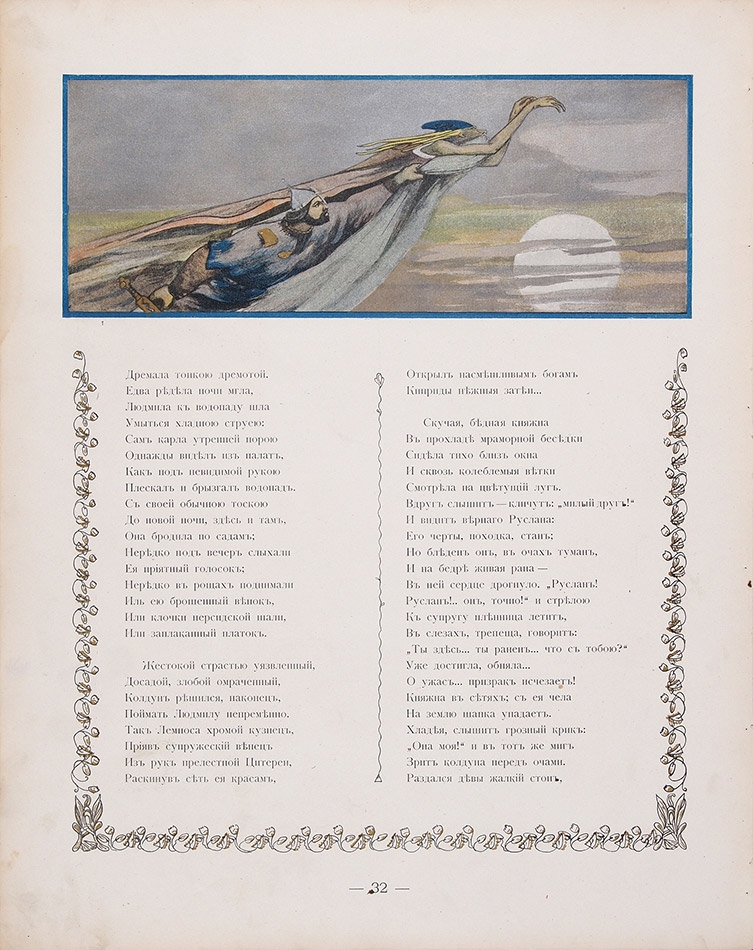

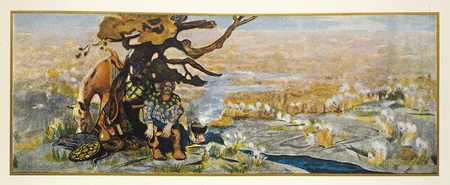

Иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», 1899

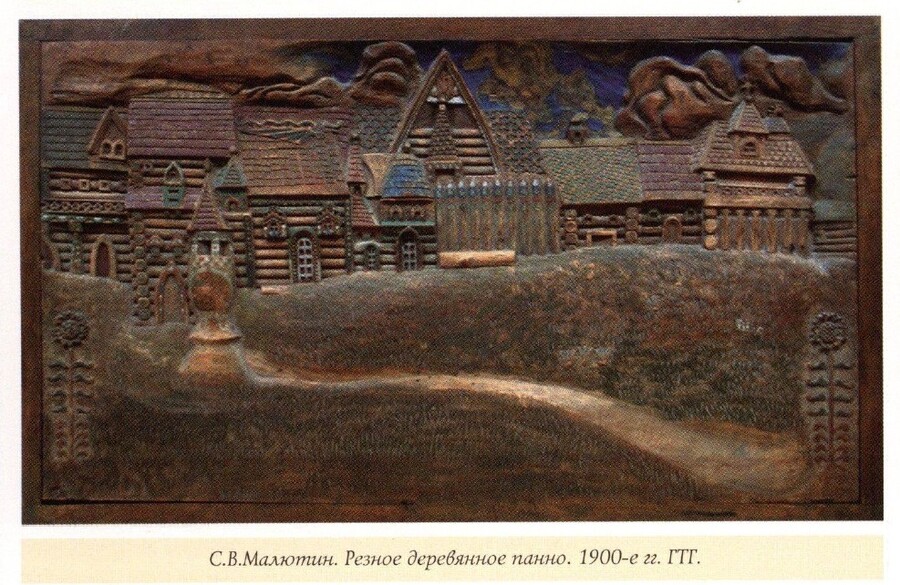

Декоративные стратегии художника включают насыщенное орнаментальное уплотнение, символизацию пространства и музыкальность линий. Дома, леса и мосты изображены как декоративные конструкции, где функциональность подчинена эстетическому ритму и визуальному балансу. Линии, изгибы и повторяющиеся элементы создают эффект «песенного» повествования, напоминая музыкальный ритм устной сказки, а яркие локальные пятна цвета выделяют ключевых персонажей и события, усиливая эмоциональное восприятие. Особое место занимает декоративное «ковровое» построение плоскости, где каждый элемент взаимосвязан с другими, что позволяет воспринимать лист как единое художественное пространство. Малютин переносит принципы архитектурной и декоративной логики в иллюстрацию, создавая теремки, мосты и деревья как элементы орнаментальной системы, а не только сюжетные объекты.

Иллюстрации к поэме «Руслан и Людмила», 1899

Иллюстрации Малютина тесно связаны с театральной эстетикой, что делает их предвестниками его сценографических работ. Персонажи и декорации уже заданы как миниатюрные мизансцены и реквизит, каждая иллюстрация воспринимается как маленькая постановка, где декоративные элементы усиливают драматургию и создают полноценное «сказочное пространство» на странице. Таким образом, книги с иллюстрациями Малютина становятся одновременно художественными объектами, носителями народной эстетики и предвосхищают синтез изобразительного искусства и сценографии, характерный для полистилистической культуры Серебряного века.

Сценография и театрально-декорационное искусство: модель «сказочного пространства»

Сергей Васильевич Малютин не ограничивался книжной графикой: его интерес к сценическому искусству позволил ему развить идеи «сказочного пространства», где иллюстрация и театр объединяются в единый визуальный язык. В театральных эскизах и декорациях Малютина прослеживается та же декоративная плотность и плоскостная композиция, что и в его книжных иллюстрациях. Декорации создаются как орнаментальные картины, где здания, лесные пейзажи, реки и мосты не только служат фоном, но и становятся активными участниками действия, формируя пространственную логику сцены. Каждый элемент, будь то терем, шатёр или мостик, имеет декоративное и символическое значение, создавая ощущение волшебного мира, в который зритель «входит» вместе с персонажами.

Эскиз декорации. Начало ХХ века.

Костюмы персонажей, разработанные Малютиным для спектаклей, также следуют принципу декоративной выразительности. Народные костюмы, кокошники, вышивки и цветовые контрасты превращаются в визуальные знаки, указывающие на характер и роль персонажа. Художник сознательно избегает натуралистической точности, делая акцент на условности и символике, что усиливает театральный эффект и подчёркивает сказочность происходящего. Эта концепция позволяет сцене функционировать как «живое полотно»: движение актёров органично сочетается с графическим ритмом декораций и орнаментальной структурой пространства.

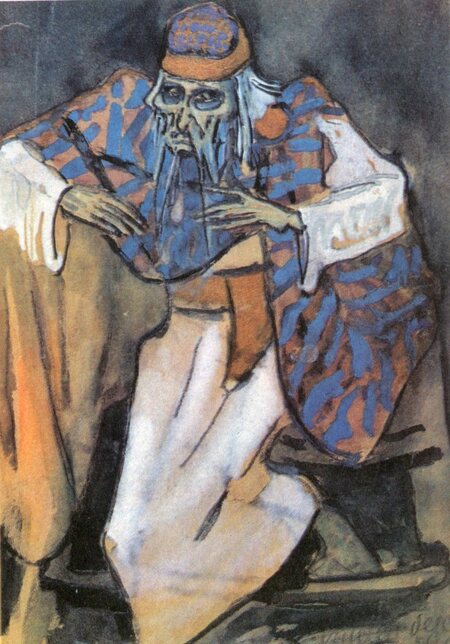

Театральный эскиз «Кащей» (Кащей Бессмертный), 1898

Работы Малютина в театре также демонстрируют синтез нескольких визуальных традиций. Он опирался на фольклорные мотивы, архитектуру теремов, декоративность модерна и элементы неорусского стиля, создавая сценографию, которая одновременно была исторически узнаваема, декоративно насыщена и условно сказочна. Такое сочетание позволяет говорить о формировании особой модели «сказочного пространства», характерной именно для полистилистического подхода эпохи Серебряного века.

Театральный эскиз, 1891

Особое внимание Малютин уделял ритму и композиции сценических форм. Подобно иллюстрациям, сцена строится по принципу повторяющихся мотивов и ритмических линий, что создаёт эффект музыкальности и визуального повествования. Орнаментальные элементы декораций, повторяющиеся контуры и яркие локальные цвета формируют единую декоративную ткань, где каждый объект сцены связан с другими, а пространство воспринимается как целостный художественный организм.

«Теремок» в Талашкино

Таким образом, сценографические работы Малютина показывают, как иллюстративный метод может быть трансформирован в трёхмерное пространство сцены. Его театрально-декорационное искусство становится продолжением визуальных экспериментов в книжной графике, расширяя представление о сказке: она перестаёт быть только текстом или изображением и превращается в пространственный, декоративно-речитативный и эмоционально насыщенный мир, который зритель переживает непосредственно на сцене

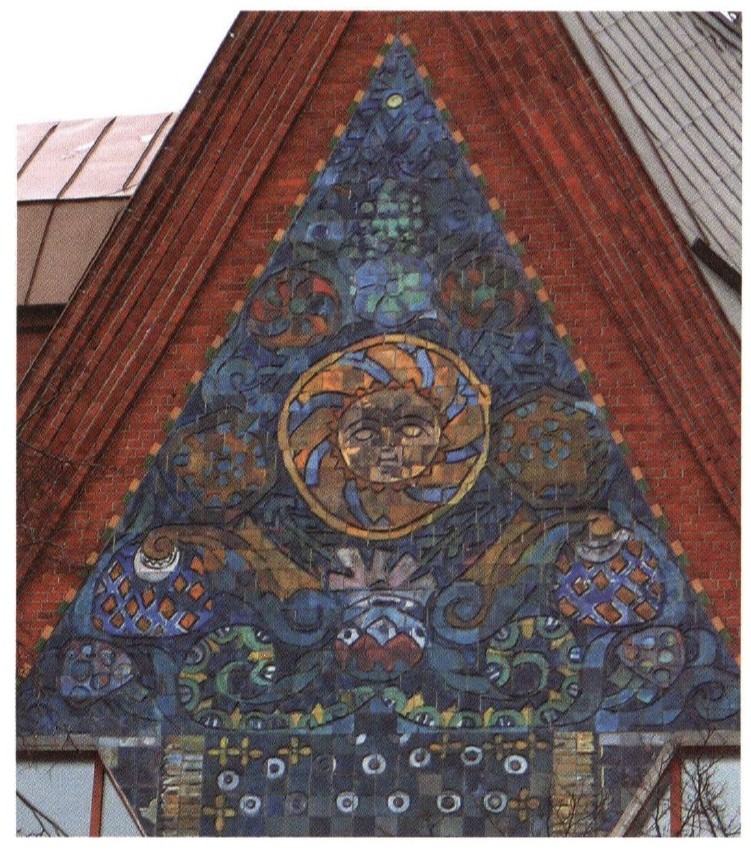

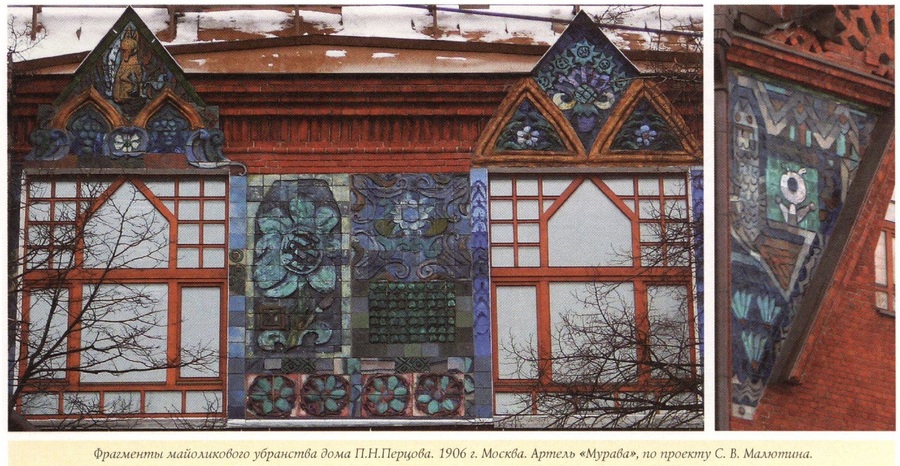

Архитектура и декоративно-прикладное искусство: образ сказки в вещах и пространстве

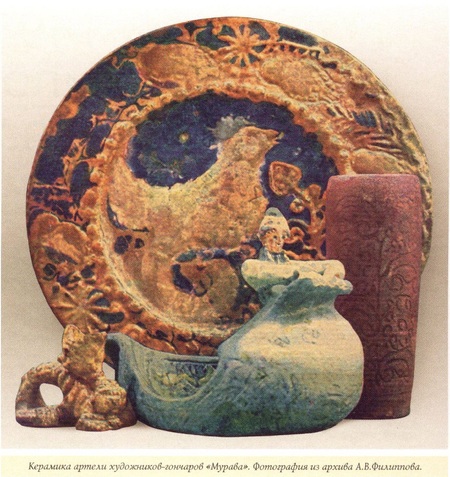

Архитектурно-декоративное направление в творчестве Сергея Малютина является одним из ключевых для понимания того, как художник переносил эстетику русской сказки за пределы книжной иллюстрации. Его работы в Талашкино, участие в создании первой русской матрёшки, проекты декоративных предметов и архитектурных фасадов демонстрируют способность превращать фольклорный образ в материальную среду, реальное пространство.

Малютина можно рассматривать как одного из тех художников, кто сформировал «трёхмерный фольклорный стиль», в котором сказка становится частью реальной архитектуры, предметов быта и художественных мастерских.

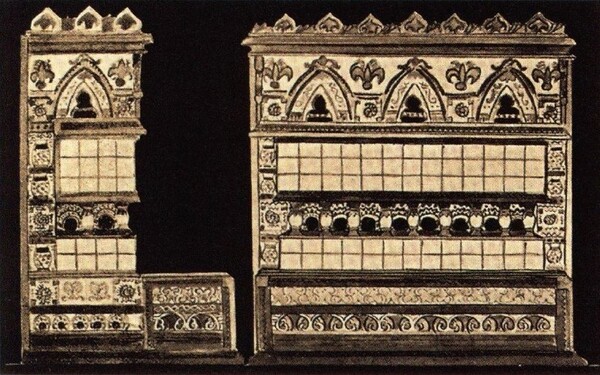

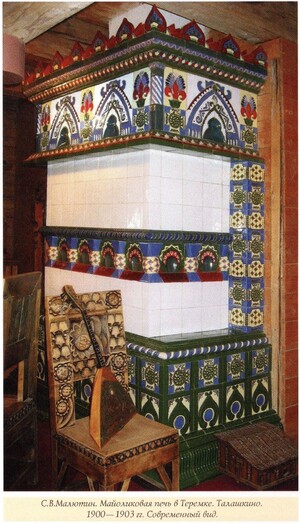

Талашкинский Теремок

Одной из наиболее известных работ Малютина является Талашкинский «Теремок» (1900–1903), созданный в имении княгини М. К. Тенишевой. Это самое настоящее пространственное выражение иллюстрационного стиля художника.

Декоративная насыщенность всех элементов поражает. От низа до кровли. Наличники напоминают орнамент из сказочных рисунков: закрученные листья, каплевидные формы, птицы и звери, которые будто выпорхнули со страниц книг.

Также Малютин активно использует цвет, усиливая декоративные мотивы росписями фасада. В отличие от стилизованных построек модерна, «Теремок» напоминает изображённую, а не построенную вещь — словно трёхмерную иллюстрацию из-за слияния резьбы и живописи.

Фасады читаются «сюжетно»: каждая плоскость содержит самостоятельный мотив, подобно отдельной сцене в иллюстрации. Это создаёт эффект повествовательности в архитектуре.

Двускатная крыша, высокий подклет, нависающие карнизы — всё отсылает к древнерусскому деревянному зодчеству, однако переработано декоративно, фантазийно.

«Теремок» стал не только архитектурным объектом, но и символом эстетики неорусского стиля, где сказка и деревенский орнамент превращаются в полноценный образ среды.

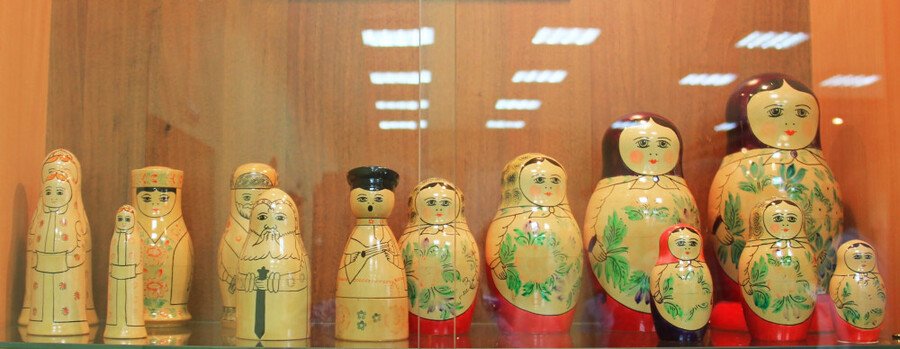

Матрёшка по рисунку Малютина

В 1890-е годы Малютин создаёт эскиз первой русской матрёшки (выполненной токарем В. Звёздочкиным). Эта работа показала, как художник умел переносить принципы книжной графики в предметное искусство.

Фабрика хохломской росписи, город Семёнов

Лицо матрёшки напоминает персонажей из его иллюстраций: округлые глаза, мягкая прорисовка бровей.

Мотивы росписи представляют собой цветы, листья, геометрические ритмы. Они фактически повторяют орнаментальные поля его иллюстраций к сказкам.

Принцип вложенности фигур напоминает многочастные композиции сказок. Малютин тем самым превращает предмет в «повествовательный объект».

Цветовая система. Он работает с глубокими красными и охристыми оттенками — такими же, как в талашкинских росписях и иллюстрациях к Пушкину.

Матрёшка Малютина не просто декоративный предмет — это сжатая в форме игрушки эстетика России.

Керамика и декоративные изделия Талашкинских мастерских

Архитектурное и декоративно-прикладное наследие Малютина представляет собой уникальный пример того, как книжная эстетика превращается в пространство. Его здания, игрушки, предметы интерьера формируют новый тип художественного мышления.

Малютина можно назвать одним из главных создателей материальной формы русского «неосказочного» модерна: он сделал так, что сказка стала не только читаемой, но и обитаемой.

Заключение

Исследование художественной деятельности С. В. Малютина позволяет увидеть, насколько многообразным происходил процесс формирования национального стиля на рубеже XIX–XX веков. В эпоху, когда русская культура стремилась найти собственный визуальный язык, освободиться от академической нормативности и обратиться к глубинным слоям народной памяти, творчество Малютина стало одним из наиболее ярких инноваций в русском искусстве. Он сумел объединить различные сферы творчества, такие как фольклорные образы, архитектурные формы, декоративные мотивы, традиции ремесла и новаторские решения модерна, превращая их в единую художественную сферу.

Главная особенность Малютина заключается в том, что он не просто использовал мотивы народного искусства, но стремился восстановить его внутреннюю логику.

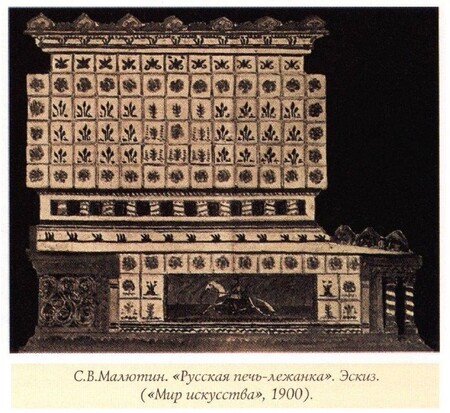

С помощью органичности орнамента, предметности сказочного мира, магии цвета, связи человека с его окружением. Сказка у Малютина перестаёт быть сюжетной иллюстрацией, она становится чем-то большим. Она раскрывается как способ организации пространства и образа жизни. Именно поэтому его творчество столь разнородно, но тем не менее удивительно цельно по духу: матрёшка, книжная миниатюра, сценические декорации, архитектурный «Теремок» и изразцовые печи принадлежат одному художественному миру, в котором видна связь с подлинной народной традицией.

Малютин строит среду, целостное художественное пространство, в котором человек оказывается участником сказочного мира, а не внешним его наблюдателем. Его сказка — это пространство действия, а не иллюстративный фон.

Малютин оказывается одним из первых художников, которые на практике реализовали идею синтетического искусства, искусства, способного соединять в себе архитектуру, живопись, графику, ремесло и сценографию. И именно поэтому его творчество столь важно для современного гуманитарного знания. Оно требует комплексных методологических подходов, учитывающих материальность, символику, этнографию, стилистику и пространственное мышление.

Русская сказка в искусстве Серебряного века предстает не просто литературным феноменом, не только сюжетным источником или декоративной темой. Она оказывается формой культурного мышления, механизмом моделирования художественной реальности. Через творчество Малютина мы видим, как сказка может становиться архитектурой, предметом, образом, орнаментом, структурой пространств.

Именно это делает исследование столь значимым. Обращаясь к наследию Малютина, мы открываем не только историю русской художественной традиции, но и универсальный принцип — способность искусства превращать коллективную память в живую материю формы, предмета, пространства. В этом синтезе и заключается одна из самых ценных особенностей русского модерна и всего Серебряного века. Умение создавать миры, в которых реальность и миф, художественный жест и народное слово соединяются в единый, глубокий и поэтичный образ.

Автопортрет, 1901

Таким образом, Малютин предстаёт не просто как мастер иллюстрации или декоративного искусства, но как архитектор сказочного мировидения, один из крупнейших творцов национального стиля, чьё наследие продолжает оставаться актуальным для современного искусства и культуры.

Афанасьев А. Н. Поэтика русской народной сказки. — М.: Наука, 1996. — 312 c.

Лотман Ю. М. Семиотика культуры и искусство. — СПб.: Искусство-СПб, 2002. — 255 c.

Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. — СПб.: Лань, 2000. — 540 c.

Михайлов А. В. Русское искусство рубежа веков. — М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 368 c.

Суслов В. Н. История русского декоративного искусства. — М.: Искусство, 1984. — 374 c.

Ковалев А. Н. Русский модерн: стиль, пространство, образ. — М.: БуксМАрт, 2012. — 296 c.

Некрасова М. А. Художественная культура России начала XX века. — М.: Индрик, 2001. — 352 c.

Суслов А. В. Серебряный век: искусство и эстетика. — М.: Республика, 2000. — 303 c.

Алпатов М. В. Русское искусство XIX–XX веков. — М.: Искусство, 1995. — 288 c.

Петров В. Н. Народный стиль в русском искусстве. — СПб.: Коло, 2008. — 210 c.

Antiqueland. С. В. Малютин — художник, архитектор, декоратор [Электронный ресурс]. URL: https://antiqueland.ru/articles/821/

Смоленский государственный музей-заповедник. Теремок С. В. Малютина [Электронный ресурс]. URL: https://www.smolensk-museum.ru/catalog/teremok/

Non-critical LiveJournal. О работах С. В. Малютина [Электронный ресурс]. URL: https://non-critical.livejournal.com/39304.html

Dinasovkova LiveJournal. Малютин. Иллюстрации и декоративное творчество [Электронный ресурс]. URL: https://dinasovkova.livejournal.com/1505399.html

Litfund. Материалы аукциона № 98. Работы С. В. Малютина [Электронный ресурс]. URL: https://www.litfund.ru/auction/98/4/

Википедия. Малютин, Сергей Васильевич [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Малютин, _Сергей_Васильевич

Luvida LiveJournal. С. В. Малютин: декоративное искусство и архитектура [Электронный ресурс]. URL: https://luvida.livejournal.com/3642452.html

Stydiai.ru. Энциклопедия искусства: С. В. Малютин [Электронный ресурс]. URL: https://www.stydiai.ru/gallery/encyclopedia-87/

Переславль-Залесский музей-заповедник. Коллекция. Произведения С. В. Малютина [Электронный ресурс]. URL: https://www.museumpereslavl.ru/ru/museum/collection/author/iconographer/detail/d8bff9cc-6a95-11e6-9749-55a88fa2d635/

Litfund. Коллекция произведений С. В. Малютина [Электронный ресурс]. URL: https://www.litfund.ru/auction/98/4/?utm_source=chatgpt.com