Русская сказка в иллюстрациях | Иллюстрации Ивана Билибина

Введение

В этом визуальном исследовании рассматривается, как русская сказка превращается у Ивана Билибина из текста в цельный визуальный мир со своими законами, ритмом и характером. В центре внимания — не только сюжетный слой, но и то, какими художественными средствами мастер заставляет зрителя поверить в реальность волшебного.

Сначала обозначаются источники и художественная база Билибина: влияние народной культуры, северных экспедиций, модерна и иконописи. Затем анализируются ключевые приёмы его стиля — работа линией и контуром, плоскостность, декоративные рамы, локальные цвета и авторский подход к шрифту. Отдельный раздел посвящён тому, как художник выбирает и выстраивает сюжетные моменты, какие акценты расставляет и как направляет взгляд зрителя внутри иллюстрации.

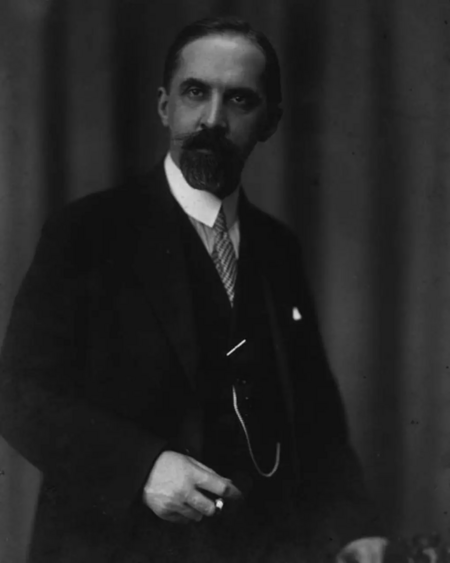

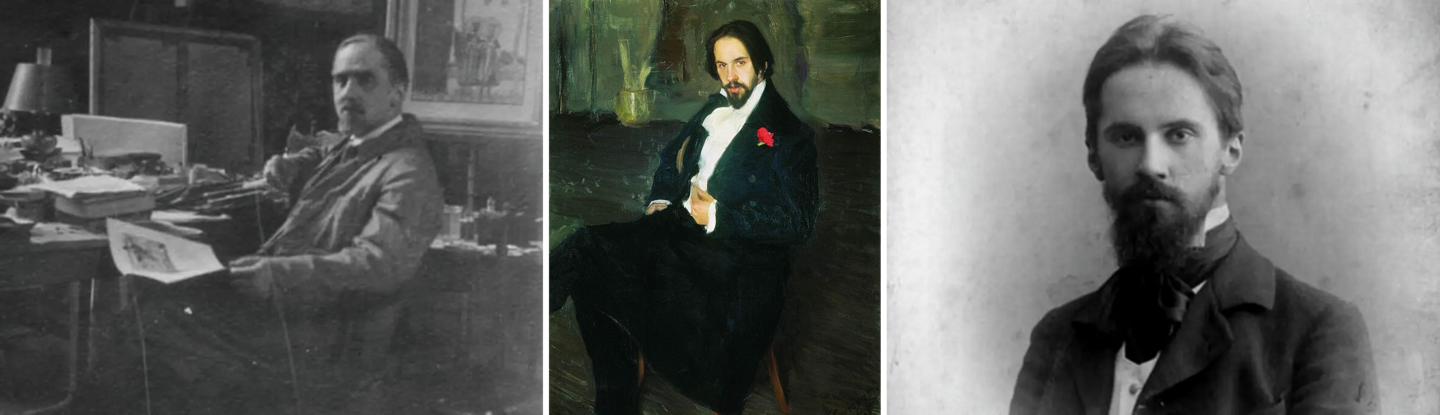

Б. М. Кустодиев — Портрет И. Я. Билибина. (1901)

Далее в исследовании будет рассмотрена система образов — герои, злодеи, фольклорные существа — а также пространство его произведений: леса, терема, города, созданные по собственным «правилам мира». Отдельно подчёркивается тема национальных мотивов и того, как через визуальные решения формируется ощущение «русского».

Завершает исследование обзор влияния билибинского стиля на книжную графику, театральную сценографию и современные представления о русской сказке. Итогом станет попытка понять, почему созданный Билибиным образный язык остаётся живым и узнаваемым даже спустя десятилетия.

Источники и художественная база Билибина

Фундамент билибинского стиля сложился не случайно. В его иллюстрациях ощущается плотный сплав фольклора, экспедиционных наблюдений, влияния модерна, иконописи и строгой школы рисунка, которую он прошёл у Репина. Всё это работает как единая система, и именно она делает билибинскую сказку узнаваемой.

Одним из главных источников вдохновения стали русские народные сказки и былины. Билибин не просто иллюстрировал текст, а будто собирал из него целый мир: детали костюмов, архитектура, узоры — всё подчинено ощущению подлинности. Уже в ранних работах, например в «Сестрице Аленушке и братце Иванушке», видно, как он создаёт декоративную, но при этом убедительную среду, основанную на этнографических формах.

И. Я. Билибин — Сестрица Аленушка и братец Иванушка (1903)

Сильное влияние на художника оказали поездки на Север. Вологодские и архангельские деревни, резные наличники, расписные терема, старинные костюмы — это стало его живой энциклопедией. Север дал ему фактуру: тяжёлый лес, широкие реки, строгую геометрию деревянной архитектуры. В иллюстрации к былине «Вольга» это особенно заметно — пейзаж воспринимается не как декорация, а как часть культурного кода.

И. Я. Билибин — Вольга (былина, 1902)

Заметна и связь Билибина с искусством модерна: плоскостность, чёткий контур, орнаментальная лента по краю листа, декоративные жесты, вытянутые формы. Хороший пример — «Царевна-лягушка». В её раме читаются мотивы модерна, но они подчинены фольклорной символике. Мастер не цитирует Запад, а пропускает модерн через русскую традицию.

И. Я. Билибин — Царевна-лягушка (1968)

Также он опирался на иконописную плоскостность и композицию: отсутствие глубокой перспективы, акцент на силуэте, ясная структура кадра. В «Белой уточке» это видно по тому, как выстроены плоскости терема и фигура княгини: всё подчинено ритму и линии.

Ещё одна важная часть его художественной базы — строгая школа Репина. Благодаря ней в билибинских работах много точности: жест уверенный, линия чистая. Можно вспомнить прозвище «железная рука». Контур у него никогда не «плывёт», и эта дисциплина помогает держать декоративность в рамках.

И. Я. Билибин — Белая уточка (1903)

В итоге вся эта система влияний — фольклор, северные поездки, модерн, иконопись, строгая школа рисунка — складывается в тот самый устойчивый билибинский почерк, который узнаётся с первого взгляда. И важно, что он формировался не в вакууме. Жизненный путь художника постоянно подпитывал его визуальный словарь.

С детства Билибин рос среди людей, которые всерьёз относились к искусству. В доме обсуждали передвижников так же естественно, как погоду, и маленький Иван впитывал это отношение к культуре как норму. Позже были годы гимназии, где он много рисовал, и первая студия в Петербурге, где ему открывали глаза на разные техники. Но решающим толчком стали именно живые путешествия — северные экспедиции, встречи с ремесленниками, походы по деревням, где ещё держались старые уклады. Он увидел традицию не в книгах, а в руках людей, в резных воротах, в выцветших сарафанах, и эта подлинность навсегда встроилась в его работу.

Поэтому в его иллюстрациях нет ощущения стилизации ради красоты. Скорее это попытка сохранить то, что тогда уже начинало исчезать. Билибин будто бы собирал русскую культуру по крупицам и переносил её в книги, чтобы она не растворилась. Именно эта связь биографии и художественной базы объясняет, почему его сказочный мир выглядит цельным и живым — он стоит на опыте человека, который видел и изучал русскую традицию не поверхностно, а почти документально.

Главные художественные приёмы Билибина

Стиль Билибина держится на нескольких опорных приёмах, которые работают как механизм: каждый важен сам по себе, но особенно ярко звучат они вместе. Благодаря этому система, которую он выстроил, стала практически каноничной для визуального языка русской сказки.

Чёткая линия и уверенный контур

И. Я. Билибин — Сказка о царе Салтане (1905)

У Билибина контур — главный конструктивный инструмент. Он не просто обводит форму, а задаёт рисунку характер. Линия всегда уверенная, однородная, со стабильной толщиной. Благодаря этому весь мир внутри иллюстрации будто собран в жёсткую каркасную рамку.

В «Сказке о царе Салтане» особенно хорошо видно, как он использует контур для отделения одного слоя изображения от другого: причальные доски, костюмы, архитектурные элементы — всё разделено чётко, без визуального шума. Такой подход делает даже сложные сцены легко читаемыми.

Контур у Билибина работает и эмоционально. Напряжённая, чуть «сухая» линия подчёркивает серьёзность сюжета, а округлая — делает кадр мягче, декоративнее.

И. Я. Билибин — Сказка о царе Салтане (1905)

И. Я. Билибин — Сказка о царе Салтане (1905)

Плоскостность и отказ от глубокой перспективы

И. Я. Билибин — Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке (1899)

Вместо классической трёхмерности Билибин строит свои композиции как череду плоскостей. Это тянется и от модерна, и от иконописи.

В «Иване-царевиче и Сером волке» почти нет перспективного ухода. Деревья стоят как орнаментальные столбы, земля — плоская лента, фигуры — силуэты. Такой приём превращает изображение в символическую сцену, а не в реалистичную зарисовку.

Плоскостность помогает создать эффект «сказочного театра», где зритель смотрит на происходящее как на театральную декорацию, а не на живую природу.

И. Я. Билибин — Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке (1899)

Декоративная рама как часть изображения

И. Я. Билибин — Царевна лягушка (1899)

Рамы у Билибина это не украшение, а обязательный структурный элемент. Они создают ощущение завернутой, завершённой страницы, почти как миниатюра.

В «Царевне-лягушке» рама задаёт ритм всей композиции. Её орнаменты перекликаются с формами внутри иллюстрации: изгибы растений повторяют изгибы одежды, вертикальные мотивы — архитектуру. Это создаёт эффект внутренней логики страницы, где внешний и внутренний слои работают в унисон.

Рама также дистанцирует зрителя, создаёт ощущение «волшебной книги», в которую смотришь через окно.

И. Я. Билибин — Царевна лягушка (1899)

И. Я. Билибин — Царевна лягушка (1899)

Цвет как локальное пятно

Цвет в билибинских работах очень «графический». Он не смешивается, не растекается, а ложится как чистое пятно. В работах к «Садко» это особенно заметно: яркие красные, плотные зелёные, насыщенные синие.

Локальный цвет подчёркивает декоративность и делает работу похожей на эмаль, витраж или гравюру. Это сильно отличает Билибина от живописцев его времени: он работает не объёмом, а плоскостью цвета.

Цвет всегда распределён симметрично либо ритмически, как в орнаментах. Благодаря этому даже большие композиции выглядят собранными и уравновешенными.

И. Я. Билибин — Садко (1903)

Орнамент и внимание к этнографической детали

Билибин уделял огромную роль конкретике. Он ездил по северным деревням, зарисовывал наличники, костюмы, украшения. Эти элементы потом становились не фоном, а частью сюжета.

В костюмах персонажей легко считываются реальные этнографические мотивы. Терема, корабли, вышивки — всё не выдумано, а собрано по экспедициям. Орнамент у Билибина всегда органичен: он не перегружает сцену, а задаёт ритм.

Главные художественные приёмы Билибина складываются в целостную систему, в которой нет случайных решений. Его стиль вырос из сочетания профессиональной школы, глубокой любви к фольклору и внимательного изучения материальной русской культуры.

Билибин не пытался копировать реальность, он выстраивал свой мир, где каждая линия, каждый узор и каждая плоскость подчинены логике сказки. Но эта сказка держится на реальных корнях: на этнографии, архитектуре, путешествиях, наблюдениях.

Поэтому билибинские иллюстрации не выглядят ни стилизованными, ни декоративными ради декора. Они ощущаются как живой синтез традиции и авторского высказывания. Именно в этом сочетании и заключается сила его художественных приёмов, они создают язык, который стал эталоном для изображений русской сказки на многие десятилетия вперёд.

Работа с сюжетом сказки

То, как Билибин обращается с сюжетом это один из ключевых моментов его метода. Он не просто иллюстрирует текст построчно, а выбирает символические точки, которые удерживают смысл всего произведения. Его задача не пересказать, а настроить читателя на нужный тон, передать атмосферу и эмоциональный ритм сказки.

И. Я. Билибин — Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке (1899)

Билибин почти никогда не выбирает случайные эпизоды. Он ищет сцены, в которых заложен смысловой перелом или важное эмоциональное состояние.

В «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке» он берёт момент, когда волк несёт царевича на спине. Это не самый драматический фрагмент текста, но именно здесь формируется их союз, художник визуально подчёркивает доверие и движение вперёд.

Такой выбор работает как визуальный тезис: Билибин показывает не просто событие, а отношения между героями.

И. Я. Билибин — Марья Моревна (1901)

Художник часто меняет порядок внимания по сравнению с текстом.

В «Марье Маревне» текст делает акцент на описании самой Маревны, но у Билибина в центре оказывается пространство — степь, ветер, движение. Он расширяет смысл сцены: Маревна не просто героиня, а часть природной силы, которая сопровождает сказку.

Композиция работает как способ сместить акцент: не «кто», а «как» и «в каком мире».

И. Я. Билибин — Марья Моревна (1901)

Многие его иллюстрации читаются как сцены на сцене. Фигуры стоят фронтально, фон раскрыт как кулиса, пространство делится на планы.

В «Сказке о царе Салтане» персонажи часто расположены так, будто мы наблюдаем спектакль. Это подчёркивает сказочность происходящего, вводит зрителя в условный мир, где всё возможно.

Такой подход делает сюжет не бытовым, а ритуальным.

И. Я. Билибин — Сказка о царе Салтане (1905)

Билибин чувствует, когда нужно «замедлить» сказку. Он вводит много деталей, чтобы взгляд задерживался: орнамент, пейзаж, архитектура.

Это не случайность: пауза нужна, чтобы зритель пережил момент глубже. Иллюстрация становится маленьким «островком» остановки, где сказка дышит.

Работа с сюжетом у Билибина строится не на прямом пересказе текста, а на создании эмоциональных опор, через которые сказка приобретает объём. Он выстраивает каждую сцену как самостоятельное высказывание с настроением, символами, внутренним движением.

Поэтому его иллюстрации живут длиннее, чем сама фраза в книге: они не просто фиксируют сюжет, а раскрывают его глубинную атмосферу. Билибин работает как режиссёр, музыкант и архитектор одновременно создаёт пространство, задаёт ритм и выбирает точку, где зритель должен остановиться и почувствовать историю.

Образы героев и персонажей

У Билибина каждый герой построен по своим «правилам» — не натуралистично, а символично. Он создаёт не конкретного человека, а образ, который выражает характер сказки и её культурный код

Мужские персонажи, будь то Иван-царевич или богатырь, обычно собраны, статичны, чуть монументальны. Их силуэт читается мгновенно: широкий пояс, высокие сапоги, чёткая осанка. Это образ силы и достоинства, а не бытовой реалистичности.

И. Я. Билибин — Русский богатырь (1903)

Царевны, Марья Маревна, Аленушка — мягче, округлее, с плавными линиями. Билибин подчёркивает в них сочетание нежности и внутренней стойкости. Одежда всегда детализирована: вышивки, ткани, украшения. Через костюм он раскрывает характер: у Марьи Маревны строгий, почти боевой; у Аленушки тёплый и лиричный.

И. Я. Билибин — Василиса Прекрасная уходит из дома Бабы Яги (1899

Лешие, водяные, чудовища это не страшилки, а носители древних сил. Билибин рисует их декоративно: ритм линий, орнаменты, крупные цветовые блоки. Они не пугают, а вызывают уважение, будто перед нами древние хранители леса.

И. Я. Билибин — Марья Моревна (1901)

Художник редко меняет выражение лиц, эмоция скрыта в позах, жестах, одежде. Рабочий инструмент характера у него это линия и орнамент. Каждый узор, каждая складка рассказывает о социальном статусе, темпераменте и роли персонажа.

Пространство и среда

В иллюстрациях Билибина пространство это не просто фон, а полноценный персонаж. Среда задаёт настроение сказки, объясняет характер героев и делает происходящее убедительным. Он строит свои миры так, чтобы зритель ощущал не только сюжет, но и воздух вокруг него.

И. Я. Билибин — Эскиз декораций к опере Николая Римского-Корсакова «Садко» (1914)

Лес у Билибина всегда особенный, не реальный, а слегка «ритуальный». Деревья выстраиваются в чёткий ритм, словно колонны храма. Света мало, стволы тянутся вверх, а почва выглядит как орнаментальная плоскость. Такой лес это пространство испытаний, перехода, превращений. Он не угрожает, но вызывает уважение, будто входит в диалог с героем

Деревянные дома, башни и города художник делает почти этнографическими. Наличники, росписи, резные детали, всё основано на материалах его северных поездок. Терем у Билибина это сцена, на которой «играет» сказка. В иллюстрациях к народным сказкам архитектура формирует социальный мир: порядок, традицию, уклад. Даже если сюжет на секунду останавливается, здание продолжает «разговаривать» с читателем.

В итоге пространство у Билибина работает как самостоятельный носитель смысла. Он не использует природу или архитектуру как пассивный фон, а превращает их в активную часть повествования. Лес, терем, северная деревня или подводное царство не просто окружают героев, а объясняют их путь, характер и состояние. Такое ощущение, будто каждый мир у него дышит по-своему и задаёт свой ритм сказке.

Эта сила пространства напрямую связана с его биографией: экспедиции на Север, внимательное изучение старинной архитектуры, любовь к этнографическим деталям. Билибин видел, как устроена реальная среда русской культуры, и превращал её в стилизованный, но очень живой визуальный язык. Поэтому его иллюстрации кажутся не выдуманными, а правдоподобными внутри своей сказочной логики. Именно среда делает билибинские миры цельными: она связывает сюжет, героев и атмосферу в одно пространство, в которое зритель верит сразу.

Национальные мотивы и идея «русского» в его стиле

В билибинском стиле понятие «русского» не сводится к набору декоративных клише. Он выстраивает собственный визуальный код, основанный на реальной традиции, но переосмысленный через эстетику модерна и его личное чувство ритма и красоты. Русскость у Билибина это сложная система, построенная на материальности, этнографии и обобщённом символе.

И. Я. Билибин — Царь Дадон перед Шамаханской царицей (1906)

Художник много лет собирал орнаменты, зарисовывал дома, одежды, украшения. Эти элементы в иллюстрациях работают не как костюмированная атрибутика, а как естественная среда персонажей. Наличники, тканые пояса, кокошники, деревянная резьба. Это всё взято из жизни, но встроено в композицию так, что выглядит органично, а не музейно.

Терема, башни, палаты, деревни это не фантазия, а переработанный реальный северный материал. Билибин видел эти строения собственными глазами и умел передать особенности русского деревянного зодчества. Узкие окна, тяжёлые венцы бревен, резьба по конькам крыш — всё это формирует ощущение подлинной русской среды, в которой и происходит действие.

И. Я. Билибин — иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина (1906)

Во всех сказках костюмы это почти отдельный сюжет. Билибин изучал одежду разных регионов, и его царевны, купцы, ведьмы или богатыри всегда выражают через костюм социальный статус, роль и характер. Львина доля «русского» в его стиле держится именно на одежде, потому что через неё он передаёт и уклад, и символику, и красоту ремёсел.

Самое важное — «русское» у Билибина не предметное, а атмосферное. Это сочетание спокойной строгости, яркого орнамента и тихой торжественности. Его миры выглядят древними, но живыми, декоративными, но цельными, фантастическими, но убедительными

Влияние и наследие

Билибин создал визуальный язык, который стал своего рода стандартом для изображения русской сказки. Его влияние разошлось сразу по нескольким направлениям — от книжной иллюстрации до театра и массовой культуры.

После выхода его первых серий многие художники начали ориентироваться на билибинский принцип: чёткий контур, плоскостность, декоративные рамки, этнографическая точность. Он фактически сформировал канон того, как должна выглядеть иллюстрированная русская сказка.

Эскизы декораций, созданные им для опер и балетов, задали новый уровень качества в работе с народной темой. Театры по всей Европе перенимали его подход, но эмоционально выразительно оформлять сцены.

Через книги, открытки, афиши и театральные постановки билибинский образ России распространился настолько широко, что стал почти архетипом. Узорчатые терема, строгие леса, яркие костюмы и всё это до сих пор воспринимается как «правильная» визуальная форма русской сказки.

Сегодня его стиль встречается в иллюстрациях, логотипах, фестивальной айдентике, мультипликации. Билибин сделал фольклор современным, и эта современность не устарела: благодаря структурной ясности и декоративной выразительности его решения до сих пор переосмысляют художники.

Заключение

Билибин сумел создать визуальный язык, в котором русская сказка стала цельным и убедительным миром. Его изображения опираются на реальную традицию — архитектуру, костюм, орнамент, но поданы через собственную систему приёмов: чёткий контур, плоскостность, декоративный ритм и продуманную работу с пространством и сюжетом. Благодаря этому его иллюстрации выглядят не как стилизация, а как живая интерпретация фольклора.

Влияние этого языка оказалось настолько сильным, что он определил, как мы сегодня представляём русскую сказку в книгах, театре и визуальной культуре в целом. Билибин не только сохранил традицию, но и сделал её современной для своего времени и в этом его главное достижение.

Билибин И. Я. Иван Билибин // Портал «Культура.РФ». (URL: https://www.culture.ru/persons/10137/ivan-bilibin) Просмотрено: 25.11.25

Билибин И. Я. Искусство Билибина: Биография художника // M24.ru. (URL: https://www.m24.ru/articles/iskusstvo/22082016/113814) Просмотрено: 25.11.25

Голынец А. К. Русская художественная культура XX века. — М.: Искусство, 2010 (используется как общий историко-искусствоведческий контекст).

Мочалов Л. В. Иван Билибин. — СПб.: Аврора, 1991. (классическая монография по творчеству Билибина).

Иллюстрации И. Я. Билибина. Подборка работ // MEL.fm. (URL: https://mel.fm/zhizn/knigi/8243706-bilibin) Просмотрено: 25.11.25.

«Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке». Иллюстрации И. Билибина // Tehne.com. (URL:http://tehne.com/event/arhivsyachina/skazka-ob-ivane-careviche-zhar-ptice-i-o-serom-volke-risunki-i-ya-bilibina) Просмотрено: 25.11.25.

«Сказка о царе Салтане» (1905). Полное издание с иллюстрациями Билибина // Archive.org. (URL: https://archive.org/details/1905_20230109). Просмотрено: 25.11.25.

«Сказка об Иване-царевиче и Сером волке». Иллюстрации Билибина // ImWerden.de. (URL: https://imwerden.de/publ-5506) Просмотрено: 25.11.25.

«Царевна-лягушка». Иллюстрации Билибина // Kidpix.livejournal.com. (URL: https://kidpix.livejournal.com/1899047.html). Просмотрено: 25.11.25.

«Марья Маревна». Иллюстрации Билибина // Kidpix.livejournal.com. (URL: https://kidpix.livejournal.com/1901688.html). Просмотрено: 25.11.25.

Эскиз декораций к опере «Садко» (1914) // WikiArt.org. (URL: https://www.wikiart.org/ru/ivan-bilibin/eskiz-dekoratsiy-k-opere-nikolaya-rimskogo-korsakova-sadko-1914). Просмотрено: 25.11.25.

«Богатырь». Иллюстрация И. Билибина // Старые картины онлайн. (URL: https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/picture/110). Просмотрено: 25.11.25.