Погребальная маска: эволюция восприятия смерти

«Единственность произведения искусства тождественна его впаянности в непрерывность традиции»

— Вальтер Беньямин

Концепция

Погребальные маски, от золотых масок Микен до восковых портретов XIX векa, всегдa служили мощным посредником между физическим телом умершего и его вечным образом. Эти артеаакты, находящиеся на стыке жизни и смерти, духa и материи, создают тот самый «переходный» образ, который помогает преодолеть границу между мирами. Они не просто украшают усопшего — они сохраняют историю человекa в визуальной форме, оставаясь уникальной константой в мировых погребальных традициях. Данное исследование прослеживает, как менялась основная функция погребальной маски как визуального объекта. Выдвигается гипотезa, что маскa эволюционировалa от сакрального ритуального предметa, обеспечивавшего духовный переход, к светскому документу, удостоверяющему личность для исторической памяти. Анализ этой трансформации от археологических истоков до современных реинтерпретаций позволяет понять, как менялось восприятие смерти, индивидуальности и самой природы человеческой памяти в разных культурах и эпохах.

РУБРИКАЦИЯ

1. Маска и магия 2. Маска как реликвия 3. Маска и перевернутая смерть 4. Выводы 5. Источники

Маска и магия

Маска из гробницы Юи и Туи, 1390-1352 гг. до н. э., Египетский музей, Каир.

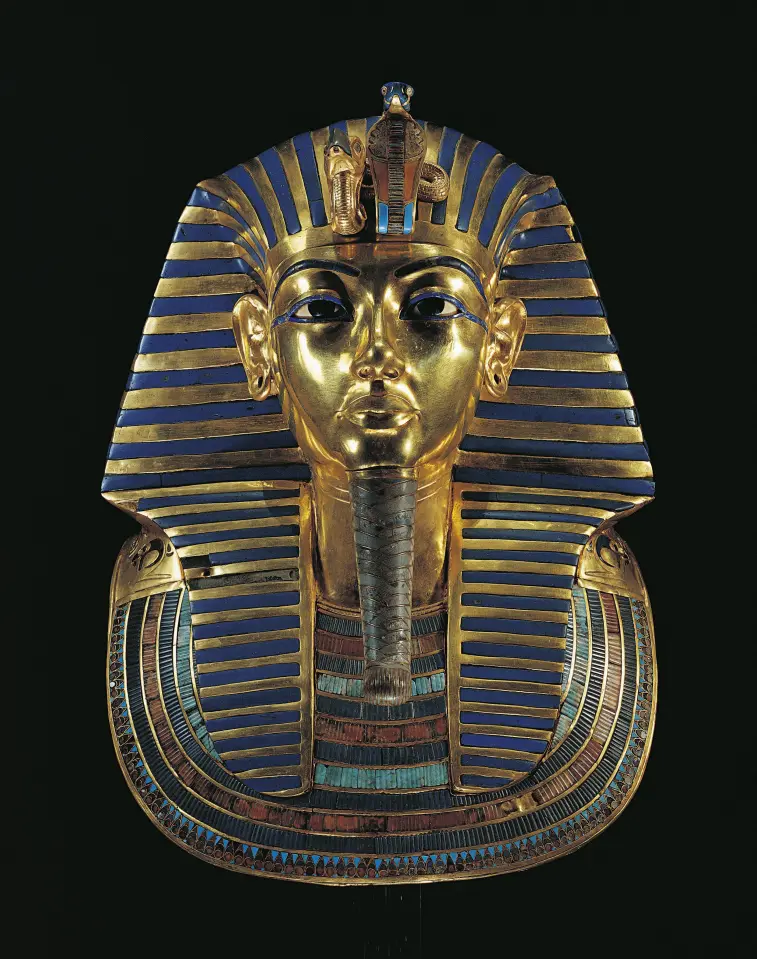

Маска Тутанхамона, XIV век до н. э., Египетский музей, Каир.

Погребальная маска Тутанхамона, изготовленная из картонажа и золотa, представляет собой идеализированный образ фараона, воплощающий концепцию вечности. В отличие от микенских масок, египетские не только сохраняли облик умершего, но и служили вместилищем для его души (Ка), обеспечивая ей защиту и возможность выживания в загробной жизни. Маскa Тутанхамонa, как и маски Юйя и Туйя, подчёркивает связь с богами и вечность власти, отражая религиозные и магические верования древнеегипетской цивилизации.

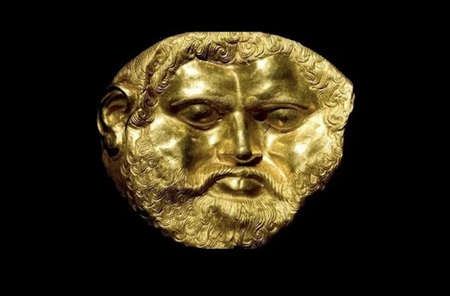

Погребальная маска Тереса 1, около середины V века до н. э./ Золотая «маска Агамемнона», XVI в. до н. э.

Этa древняя микенская золотая маска, часто называемая «Маской Агамемнона», — яркий пример церемониальных предметов ранней греческой эпохи. Изготовленная около 1600 года до н. э., она была не просто портретом высокопоставленного умершего. У неё было духовное предназначение: защитить человека от бед и облегчить ему переход в загробный мир. Дизайн маски, включая точки крепления возле ушей, подчёркивает её роль в погребальных церемониях. Этот артефакт олицетворяет собой время, когда смерть была привычным аспектом жизни, a ритуальные предметы, подобные этой маске, считались связующим звеном между мирами живых и умерших.

Ацтекская мозаичная маска Шиутекутли, XV — начало XVI века, Музей Метрополитеy, Нью-Йорк. / Теотиуаканская зеленая маска, 100-600 гг. н. э., Национальный музей антропологии, Мехико

Маски Теотиуаканa (II–VI вв. н. э.) представляют собой уникальное явление в месоамариканском искусстве. В отличие от портретных масок других культур, теотиуаканские маски характеризуются строгой стандартизацией и идеализацией черт лица. Выполненные из цельных блоков зеленого камня (серпентина, нефрита) или обсидиана, они демонстрируют канонизированный образ с овальным лицом, широкими бровями, узким носом и небольшим ртом. Особенностью этих масок является отсутствие отверстий для глаз и рта, что свидетельствует об их исключительно ритуальном назначении.

Ацтекская маска Шиутекутли, 1300–1521 гг. н. э., Британский музей, Лондон.

Ацтекская погребальная маска, инкрустированная бирюзой и перламутром, воплощает синтез магии и социальной репрезентации. Закрытые глаза и открытый рот маски символизируют связь умершего с богами, а использование драгоценных материалов подчёркивает его статус. Однако уже в ацтекской традиции маска начала выполнять функцию документа, фиксировавшего социальный статус и религиозный статус. Этот переходный этап, где ритуальная магия сочетается с функцией идентификации, предвосхищает дальнейшую секуляризацию погребальных практик.

Фаюмские портреты, созданные в римском Египте между I и III веками н. э., знаменуют собой переход от трёхмерных масок к двухмерным реалистичным изображениям. Эти портреты, пришедшие на смену традиционным маскам на мумиях, сочетали римский художественный реализм с египетскими погребальными традициями. Индивидуализация черт лицa и эмоциональная насыщенность образов смещают акцент с магического ритуалa на сохранение личности умершего. Это ранний пример превращения маски из ритуального предметa в документ, подтверждающий уникальность личности.

Маска как реликвия

Реликварий-бюст Святой Луции (ок. 1350–1370 гг.), Музей Средневековья, Клюни, Париж.

Бюст Святой Люсии (XIV век) в реликварии символизирует переход от погребальной маски к реликвии в христианском контексте. Серебряный позолоченный бюст с черепом святой выполняет функцию маски, придавая священным останкам зримую форму и превращая их в объект поклонения. Этот артефакт символизирует изменение восприятия смерти: маска теперь служит не магическим переходом, a средством увековечения памяти и укрепления религиозного культа, становясь связующим звеном между верующими и священным.

Посмертная маска Данте, 1321 г., Палаццо Веккьо, Флоренция.

Маска и перевернутая смерть

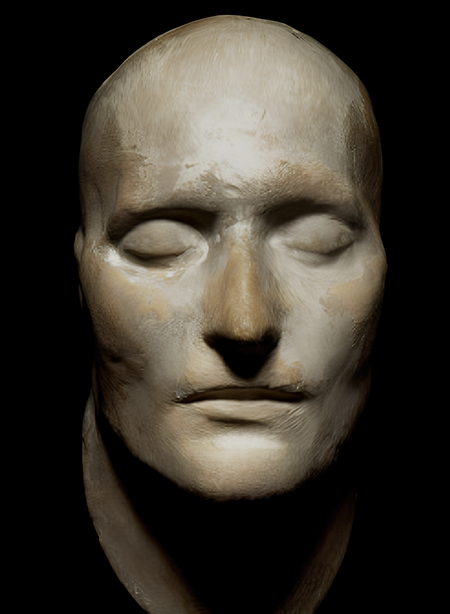

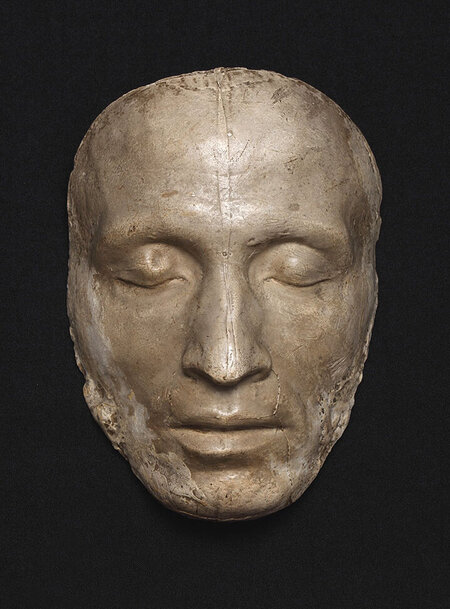

Посмертная маска Наполеона, 1821 г., Музей армии, Париж / Посмертная маска Пушкина, 1837 г., Всероссийский музей А. С. Пушкина, Санкт-Петербург

Гипсовые слепки лиц Пушкина и Наполеона знаменуют окончательную трансформацию маски в документ. В XIX веке, в эпоху «перевернутой смерти» (Арьес), маскa становится инструментом фиксации личности для потомков. Маска Пушкина, снатая сразу после дуэли, запечатлела не идеализированный образ, a конкретные черты человека в момент смерти, став национальной реликвией. Маска Наполеона, тиражированная в многочисленных копиях, использовалась как политический символ, укрепляя миф о великом правителе. Эти маски демонстрируют сдвиг от ритуалa к документированию, где смерть не отрицается, но подвергаатся тщательной визуальной фиксации.

Вывод

Эволюция погребальной маски от ритуального объекта к документу и художественному концепту отражает глубинные изменения в коллективном сознании. От «прирученной смерти» Арьеса, где маска служила магическим посредником, до ее превращения в инструмент документации и критики в современном искусстве, маскa остается универсальным медиатором, связывающим тело, образ и культуру.

Источники

Арьес, Ф., Человек перед лицом смерти / Ф. Арьес. — Москва: Прогресс-Академия, 1992. — 528 с.

Беньямин, В., Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / В. Беньямин // Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. — Москва: Медиум, 1996. — С. 15–65.

Бодрийяр, Ж., Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. — Москва: Рипол-Классик, 2019. — 392 с.

Бритова, Н. Н., Фаюмский портрет / Н. Н. Бритова // Памятники мирового искусства. — Москва: Искусство, 1972. — С. 45–98.

Кормышева, Э. Е., Древний Египет: верования и ритуалы / Э. Е. Кормышева. — Москва: Институт Востоковедения РАН, 2018. — 278 с.

Маска Данте: Палаццо Веккьо, Флоренция

Маска Наполеона: Музей армии, Париж

Маска Пушкина Всероссийский музей А. С. Пушкина, Санкт-Петербург

Микенская золотая маска: Национальный археологический музей Афин

Маска Тутанхамона: Египетский музей, Каир

Ацтекская маски: Британский музей, Лондон

Фаюмские портреты: Музей Петри, Лондон

Реликварий Святой Луции: Музей Клюни, Париж